我国地区间财力差问题与财政转移支付研究

□孙 萌 陈德超 尚亚龙

一、我国财政转移支付制度的意义与分类

(一)意义。改革开放以来,东部地区充分利用其自身优势和政策上的优惠,大力发展地方经济,获得了丰富的税收资源。同时利用充实的财政收入,进一步加大产业投资力度,加速产业结构改革,使地方经济步入了高速发展的良性轨道。而相对而言,广大中西部地区则由于发展缓慢,而与东部之间的差距越拉越大,且近些年差距有继续扩大的趋势。此外,按人文发展这一综合指标来衡量,我国省际间人均财政收入差距过大,人均财政收入高低分布与经济实力的梯度相吻合,因此,地方政府间的行政能力、公共服务水平也相应存在明显差异。如何缓解地区间的财力差,增加对中西部地区的财政支持,是破解区域发展不平衡不充分矛盾的主要抓手,也是新时期、新形势下实现公共服务均等化的现实需求。

实际上,地区间的财力差现象不止是我国,世界上几乎所有国家都大小不等地存在。针对这一问题,国际上比较普遍的做法是采用政府间财政转移支付。财政转移支付的主要功能有两个:一是弥补地方的财政缺口,保证地方政府的正常运转以及向辖区内的居民提供基本公共服务;二是缩小地区间的财力差,使国民可以享受到相对平等的公共服务。此外,关于财政转移支付和域内生产总值(GDP)二者之间的关系,有研究表明,人均转移支付每增加1%,人均GDP将增加1%,可见,财政转移支付对地方经济的发展有着明显的推动作用。

(二)分类。由于我国省际间人均财政收入差距过大,地方政府间的行政能力、公共服务水平差异明显。因此,唯有增加对中西部地区的财政支持,极力缩小省际间人均财政收入差距,才能破解区域发展不平衡不充分矛盾。当前我国的财政转移支付制度是在1994年分税制的基础上建立起来的,是以中央对地方的垂直型转移支付为主的,具有中国特色的财政转移支付制度。主要目的是为了促进社会经济的协调发展,实现公共服务均等化。中央转移支付主要包括一般性转移支付、专项转移支付和税收返还三类。

1.一般性转移支付。一般性转移支付,是缩小地区间财力差的重要手段,是为弥补地方政府的财政缺口,由中央安排给地方的补助性支出,其具体用途不受限制。

2.专项转移支付。专项转移支付,是中央政府为实现特定的宏观政策,在委托地方政府承担相关事务或由政府间共同承担事务时,由中央向地方支付的补助资金。专项转移支付通常用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用该资金,不得挪作他用。

3.税收返还。税收返还,是中央基于宏观调控的需要,将集中于中央的税收收入中的一部分再返还给地方的一种转移支付。由于其使用方向上没有任何限制,因此有学者认为,税收返还实际上是地方的一种自有资金。它设立于分税制改革的同年,曾是我国财政转移支付的主要形式和地方财政收入的重要来源。但该制度的问题在于,“为了保持现有地方既得利益格局”,违背了财政转移支付本身致力于缩小地区间财力差的主旨。

从1995~2020年之间的变化来看,三类财政转移支付每年都在递增,一般性转移支付明显高于其他两类。不同的增速必然对三类财政转移支付在总量中的占比带来影响。1995年一般性转移支付、专项转移支付、税收返还占总额的比重分别为11.5∶14.8∶73.7;2006年该比重为37.0∶34.1∶28.9;2016年为53.6∶34.9∶11.5。一方面,财力均等化效果最明显的一般性转移支付的比重逐年增加,20年间从一成增加到五成以上;另一方面,对缩小地区间财力差贡献度相对较小的税收返还仅剩一成左右的比重。由于三种财政转移支付的均等化效果不尽相同,因而财政转移支付总体结构的设计合理与否,决定了整个制度的合理化程度与均等化水平。

二、财政转移支付的效果分析

(一)财政转移支付调节了央地间的财政关系。我国的地方财政制度具有收支不对称的特点。以2016年为例,中央与地方的收入比为45∶55,基本上是1∶1,而支出比却为15∶85,地方占压倒性比例。这样,地方财政上出现了明显的缺口,这一财政缺口实质上就是中央与地方之间的“垂直方向上的财政不均衡”。此时,协调二者之间关系的便是中央转移支付。2016年,中央对地方的财政转移支付支出占中央一般公共预算支出的68.4%,是中央财政最主要的支出。而从地方的角度出发,来自中央财政的财政转移支付收入占地方一般公共预算收入的比重达40.5%,已经成为了地方财政中最重要的收入来源。

(二)财政转移支付缩小了地区间的财力差。在计算财力差问题上,本文采用的是在国内学术界被广泛运用的方法—变异系数,来衡量地区间的财力差。变异系数的基本计算公式为CV=σ/μ,其中,CV为变异系数;σ为标准偏差;μ为平均值。变异系数越大,表明各地区财力差越大。

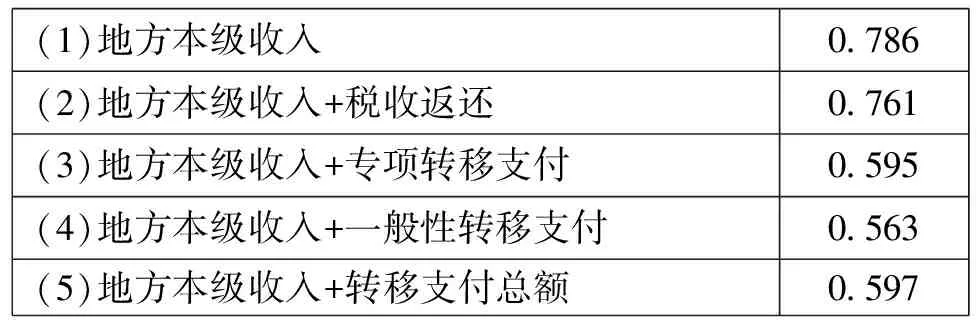

表1为2016年我国31个省、直辖市、自治区的人均财政收入的变异系数。一是为各地本级收入的变异系数。在没有财政转移支付的情况下,各地区本级收入的变异系数达到0.786,我国各地间的财力差之大由此可见。二是为地方本级收入加算税收返还后的变异系数。系数从0.786下降至0.761,可见,虽然变化比较微小,但并不能意味着税收返还对于缩小地区间财力差没有效果。不过由于财力均等化效果极为有限,因此今后应当进一步缩小其规模直至消失。三是为地方本级收入加算专项转移支付后的变异系数。系数从0.786大幅下降至0.595,虽然专项转移支付设立的主要目的是为实现中央的特定政策目标,但在缩小地区间的财力差这一问题上仍然发挥了相当的作用。四是为地方本级收入加算一般性转移支付后的变异系数。在多数国家中,一般性转移支付发挥着缩小地区间财力差的核心作用,这一点在我国亦不例外。系数下降至0.563,在三种财政转移支付中,一般性转移支付的系数变化幅度最大,调节效果最明显,因而,进一步发展一般性转移支付,使其发挥出更大的作用,应是今后的工作重点。五是地方本级收入加算三种财政转移支付后的变异系数。从最终的均等化效果来看,系数由0.786降至0.597,虽然还有进一步改善的空间,但在现阶段,财政转移支付已经有效地缓解了我国地区间财力差的扩大,促进了基本公共服务均等化进程。

表1 2016年人均财政收入的变异系数

(三)财政转移支付强化了地方财力。财政自给率是地方财政本级收入与地方财政本级支出的比值,是判断一个地区财力强弱的重要指标。比率越大说明该地区的财政自我发展能力越强。

由表2可知,除经济相对发达的东部地区外,其余三个地区的财政自给率均未超过50%,东北地区最低。经过财政转移支付的补足之后,四个地区的财力水平均达到90%的较高水准,中西部地区甚至反超东部地区。

表2 2016年四个地区的财力变化状况

值得一提的是,全国31个省、直辖市、自治区当中,西藏自治区财政自给率最低,仅有9.8%,但调节后的财力水平达到97.5%,一跃成为全国最高。

(四)财政转移支付支持中西部发展。从1996年至2016年的20年间,财政转移支付补助的重心转移的过程是由东部逐渐向中西部地区倾斜的过程,至2016年,东部地区的份额已明显下降,而中西部地区所占比重逼近七成。中央希望通过财政转移支付促进中西部地区发展,缩小与东部地区差距的意图较为明显。2016年财政转移支付收入占地方财政支出总额比重最大的五个地区,依次为西藏(87.7%)、青海(69.7%)、黑龙江(65.6%)、甘肃(63.9%)和贵州(59.9%)。除黑龙江外,其余均为西部地区省份。

三、结语

分税制改革以来,我国曾出台多份规范性文件,如1999年财政部发布的《过渡期财政转移支付办法》以及2014年国务院发布的《关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》等。然而,“办法”与“意见”等属于行政规章层面,相对缺乏法律的权威性与制度的稳定性。当前,我国的财政转移支付缺乏权威性的法律来规范其运行,影响了财政转移支付进一步发挥其作用。因此,有必要适时研究出台《财政转移支付法》,以长效的法律机制规范并确保财政转移支付制度的稳定运行。此外,财政转移支付是以缩小地区间的财力差,实现公共服务的均等化为目标,但绝不是财政上的“大锅饭”政策。在计算分配额时应坚持公平的原则,保证地方的努力程度与地方财政收入位次的正相关。