数字时代手机运动App 特征对大学生运动意愿的影响机理与测度

王 凡,戴 健

(1.上海体育学院经济管理学院,上海 200438;2.江苏海洋大学体育学院,江苏 连云港 222005)

随着智能手机、智能可穿戴设备的快速普及,数字时代手机运动App 的发展也达到了新的高度。 在当前疫情防控常态化态势下,国家体育总局办公厅印发了《关于大力推广居家科学健身方法的通知》,强调进一步推行简便易行、科学有效的居家健身方法。 其中,手机运动App 以其设计新潮、内容丰富、功能众多、便于操作的特点备受人们推崇,逐渐成为我国大学生群体改善身体素质、摆脱肥胖超重等健康问题的重要媒介工具。 据QuestMobile 发布的数据报告显示,疫情期间Keep、Nike+、每日瑜伽、悦动圈等手机运动App 用户下载量急剧上升,截至2021年2 月,已有超过7.8 亿用户线上“云运动”,使用专业手机运动App 用户规模接近6 000 万,其中“90后”大学生群体占40.9%[1]。 同时,《“十四五”数字经济发展规划》进一步强调,数字化服务是满足人民美好生活需要的重要途径,要通过数字化服务极大地方便群众生活,满足群众多样化、个性化需求,故手机运动App 更应担负起普及科学运动知识、激发大学生运动兴趣、促进大学生参与体育运动的重要职责[2]。 因此,如何借助当前数字时代手机运动App 高速发展的强势东风,助推大学生群体积极参与全民健身运动,激发与培育大学生运动锻炼习惯与终身体育意识,已逐渐成为政府与社会各界关注的焦点。

运动意愿是个体在参与运动中愿意付出努力的程度[3]。 Ajzen[4]认为所有可能影响行为的因素都是通过行为意愿来间接影响行为的表现,大学生运动意愿是影响其运动行为的重要前因变量。 手机运动App 特征是指Keep、小米运动等手机运动App 在内容、功能和效果等方面所具有的特点和特性,直接影响大学生运动锻炼的兴趣和意愿。 而服务己化是一种高质量、深层次的心理联结状态,能引发大学生心理活动与行为意愿的改变。 已有研究表明,手机运动App 的定制化服务特征会使大学生产生一定的拥有感,从而达到服务己化的心理状态[5]。 现有研究多聚焦于锻炼行为生态学、技术接受模型等成熟范式对大学生锻炼行为意愿的影响[6],忽略了大学生与手机运动App 彼此互动过程中心理状态变化对其运动意愿的关键影响作用。 同时,大学生通过科学使用手机运动App 健身指导、赛事资讯、分享评价等服务,能创造有利于其身体、情绪、认知等方面的多元价值,因此,自创价值也是影响大学生运动意愿的关键因素[7]。

鉴于此,在数字时代背景下,本研究选取大学生运动意愿视角,引入服务己化、自创价值作为中介变量,构建手机运动App 特征对大学生运动意愿的影响路径模型,为激发大学生运动兴趣,唤醒大学生运动意愿,全面落实全民健身、健康中国战略举措提供理论依据与实践指导。

1 研究假设与概念模型

1.1 手机运动App 特征对运动意愿的直接效应

手机运动App 是以互联网信息技术、智能手机与可穿戴健康设备为运行媒介,帮助用户记录个人运动健身数据、指导用户科学锻炼学习、引领用户健康生活方式的第三方应用程序,如主打运动方案的Keep、定位于社交跑步的悦跑圈、集运动手环等可穿戴设备对用户进行智能检测的小米运动等。 当前疫情常态化防控态势下,手机运动App 以其显著的便携性、新颖性、科学性与互动性等特征吸引大量大学生线上参与体验。 同时,在手机运动App 多元化功能的正向作用下,有助于激发大学生参与体育锻炼的兴趣,即大学生在体验手机运动App 后,思维意识上更加倾向于主动参与体育锻炼与消费活动,是决定个体运动行为产生的核心影响因素[8]。 已有研究表明,大学生在体验手机运动App 的过程中能够被其科学运动指导、精准数据监测及个性化定制等特征所吸引,有利于克服运动心理障碍和强化运动成功体验,使大学生对待运动锻炼的态度更为积极,同时积极锻炼态度可进一步提升为更高程度的运动意愿[9]。 据此,提出假设:

H1:手机运动App 特征对大学生运动意愿具有正向影响作用。

1.2 服务己化对手机运动App 特征与运动意愿的中介作用

服务己化是用户与其所拥有的服务间所建立的高质量、深层次联结关系,是用户将服务化归己有的心理过程及形成的内在状态,主要涉及服务觉识、自我适应、服务控制、服务创造与服务心理所有感5 个方面。 现有研究对不同情境下的用户服务己化所发挥的作用进行了探讨。 Brunel 等学者揭示了用户与服务间更广泛、更亲密的内在关系,如食品购买[10]、共享汽车试驾[11]等方面,并指出服务己化能提升用户的沉浸、满意与忠诚等方面绩效,是改变其参与行为与参与意愿的重要前因变量。 已有研究以移动支付、手机银行和投资理财等金融App 为实践背景,验证了用户服务己化与其行为意向间的影响关系[12]。在手机运动App 服务场景中,其所提供的个性化定制服务、科学目标设置和监控等专属性与科学性特征,能给予大学生强烈的服务归属感与心理拥有感,推动手机运动App 与大学生在心理层面建立更深层次的内在联结,有利于加深其参与体育运动的态度与意愿[13]。 据此,提出假设:

H2:手机运动App 特征对大学生服务己化具有正向影响作用。

H3:服务己化对大学生运动意愿具有正向影响作用。

H4:服务己化在手机运动App 特征与大学生运动意愿之间起中介作用。

1.3 自创价值对手机运动App 特征与运动意愿的中介作用

Zainuddin 等[14]基于顾客价值理论,指出在自创价值模式中,企业为用户提供价值创造的环境与工具,用户占据价值创造的主要部分,发挥价值创造的主导权。 大学生群体具有较强的自主学习与环境适应能力,与手机运动App 内新奇、复杂、有趣等特性高度契合,科学记录、专属定制与分享互动等手机运动App 特征能为大学生群体实现更高水平的价值创造提供优质环境。 大学生使用手机运动App 的自创价值主要包括功能性、情感性、认知性与社会性四方面,即通过手机运动App,获取体育锻炼相关课程、健身指导等提升其身心健康水平的功能性价值;得到愉悦、享乐、满意等情感性价值;满足自身对体育锻炼的好奇心和追求新知而产生的认知性价值;获得社会支持、友情提升、自我认同等方面的社会性价值。 锻炼心理学研究认为,个体价值感知与价值创造能够显著影响其参与锻炼的意愿与行为,即手机运动App 的科学性、新颖性与互动性等特征促进大学生进行价值创造,在收获功能性、情感性等价值后更有利于改变其参与锻炼的态度与意愿。 据此,提出假设:

H5:手机运动App 特征对大学生自创价值具有正向影响作用。

H6:自创价值对大学生运动意愿具有正向影响作用。

H7:自创价值在手机运动App 特征与大学生运动意愿之间起中介作用。

纯粹所有权理论认为,个体倾向于对已拥有产品或服务作出更为积极的价值评价。 Beggan[15]研究表明,当个体与拥有物间关系更为紧密时,对其价值评价更高。 具体而言,当大学生与手机运动App内各项服务建立己化关系,熟知与自身密切相关的“专属健身计划”等个性化定制服务时,能够以更符合自身需求的方式使用这些产品与服务,从而更好地促进大学生功能性、情感性等方面的价值创造。此外,另有研究表明拥有感能够提升个体对产品与服务的整体感知价值,对于其产生价值创造行为具有引导作用[16]。 据此,提出假设:

H8:服务己化对大学生自创价值具有正向影响作用。

H9:服务己化、自创价值在手机运动App 特征与大学生运动意愿之间起链式中介作用。

2 研究方法

2.1 变量选取与测量

运用问卷调查法展开测量,问卷各测评变量均借鉴成熟的量表进行编制,题项采用李克特7 级量表。 手机运动App 特征维度依据李成杰等[2]、葛小雨等[6]、杨泽[17]等量表修订而来,从专属性、科学性、便携性、新颖性、互动性维度展开测量;服务己化测量借鉴了周天舒等[5]的测量维度,从服务觉识、自我适应、服务控制、服务创造、服务心理所有感维度展开;自创价值量表依据Zainuddin 等[14]、张凤超等[18]的研究,从功能性价值、情感性价值、认知性价值、社会性价值维度展开测量;运动意愿维度依据Seo 等[19]、Fishbein 等[20]、范卉颖等[3]的量表,从接触意愿、参加意愿、持续意愿、再度意愿和优先意愿等维度展开测量。

2.2 数据采集与样本结构

2.2.1 数据采集 遵循随机抽样的标准,通过Keep、Nike run club、糖豆、每日瑜伽、悦动圈、动动计步、咕咚、天天跳绳、薄荷健康、小米运动等用户社区以及QQ、微信手机运动App 用户群等途径发放问卷,作答权限设定为在校大学生群体,以线上调研的方式进行样本与数据收集。 预调研时间为2021 年7月,调研方式采用访谈和小样本问卷调查,通过两轮专家咨询,优化问卷题项设计和语言表达后形成最终问卷。 正式调研时间为2021 年9 月—2021 年11月,共回收问卷1 532 份,剔除无效问卷68 份,共回收有效问卷1 464 份,问卷有效回收率为95.56%。2.2.2 样本结构 在1 464 份有效问卷中,男性708 人,占48.36%;女性756 人,占51.64%,性别比例均衡;从年级分布来看,大一年级343 人,占23.43%;大二年级456 人,占31.15%;大三年级411 人,占28.07%;大四年级254 人,占17.35%。同时,调查对象涉及专业包括工、理、法、文、经、医、教、艺、管等多个学科,覆盖专业类别较为全面。 整体来看,调研数据特征基本符合研究期望,问卷结果具有一定代表性。

2.3 信效度检验

信度检验方面,采用Cronbach’s α 系数、组合信度CR 对量表加以核验。 总量表Cronbach’s α 值为0.918,各维度Cronbach’s α 系数介于0.841 ~0.935之间,均大于0.7 的经验值标准;CR 值介于0.875 ~0.927 区间,均大于0.5,且P<0.01,说明量表具有较好的可靠性与内部一致性。

效度检验方面,采用KMO 和Bartlett’s、平均方差萃取量AVE 对量表部分加以核验。 运用因子分析方法,得到KMO and Bartlett’s 值为0.939,通过0.7 的经验值标准,且P<0.001。 各构面AVE 值介于0.605~0.719 区间,均大于0.5,通过收敛效度检验。

3 研究结果

3.1 变量描述与相关性分析

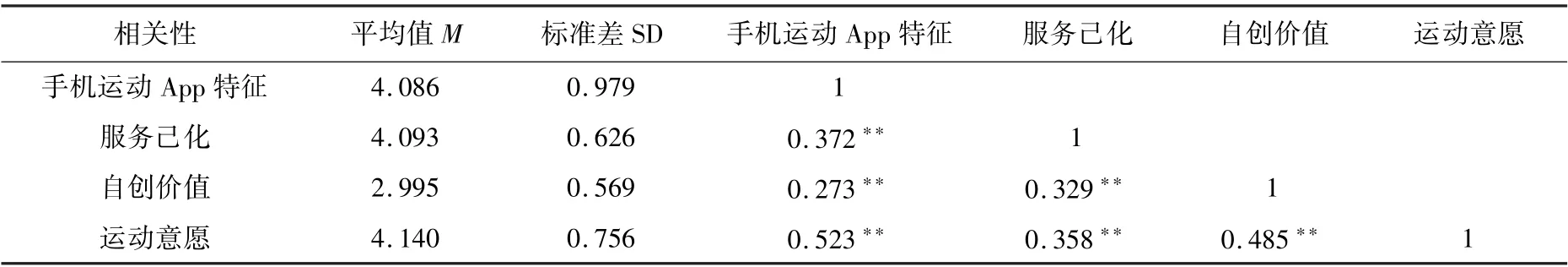

本研究潜变量平均值介于2.995 ~4.140 之间,数据波动性较小,标准差<1.5,各变量间拟合度较佳,且手机运动App 特征、自创价值、服务己化和运动意愿4 个变量间皮尔逊相关系数均为正值,初步证实了以上假设,满足统计学要求(表1)。

表1 变量描述与相关性分析结果Table 1 Variable description and correlation analysis results

3.2 模型拟合度检验

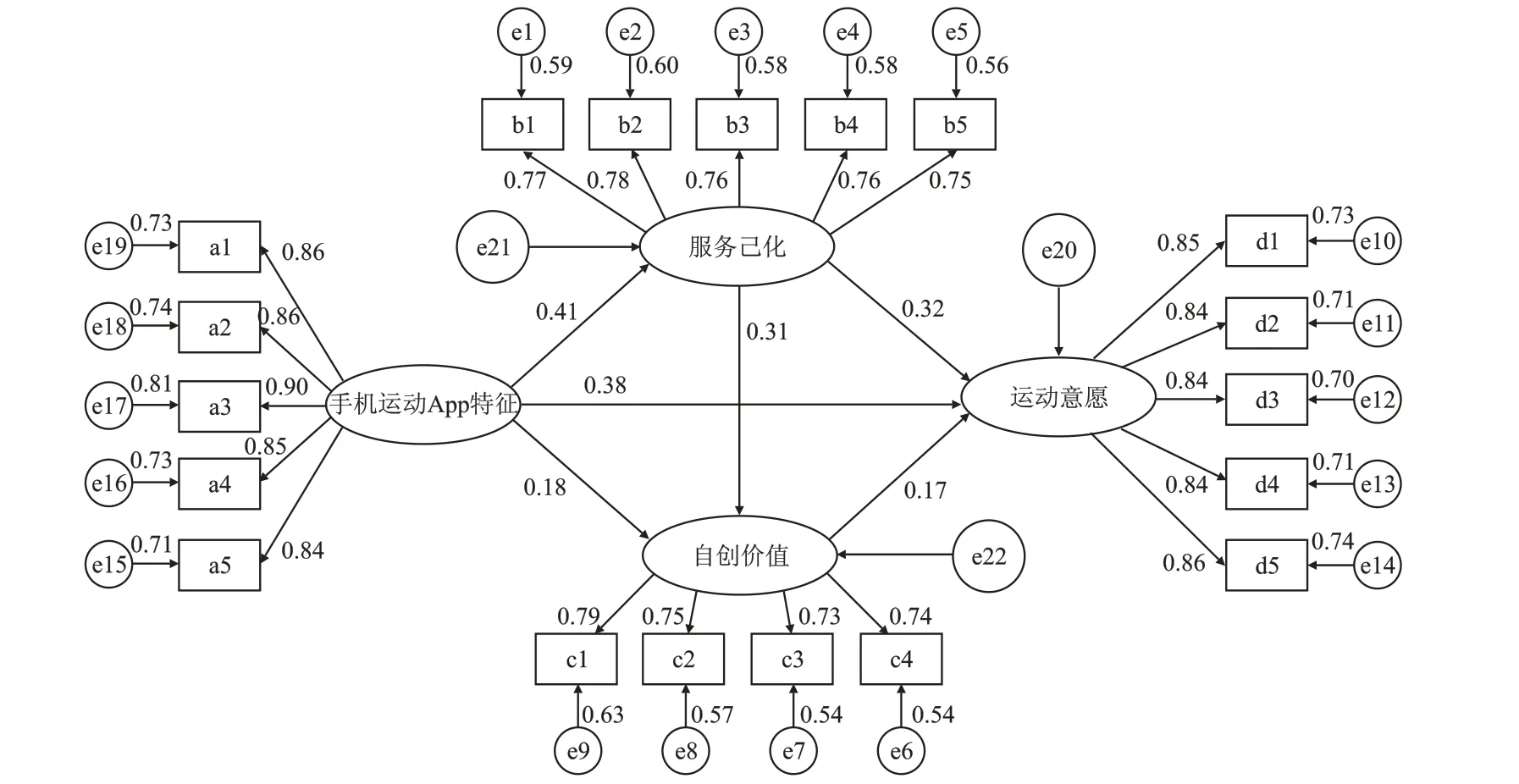

利用AMOS 检验整体模型拟合度,结果如图1所示:CMIN/DF =1.206 <3;GFI =0.988、RFI =0.989、NFI =0.990、TLI =0.998、CFI =0.998,数值均大于0.9,表明该模型内潜变量与指标变量间拟合程度较为理想;RMR =0.016 <0.05、RMSEA =0.012 <0.05 判断标准,表明结构方程模型与调研数据拟合程度较为理想,整体拟合度较好。

图1 模型检验结果Figure 1 Model test results

3.3 假设检验

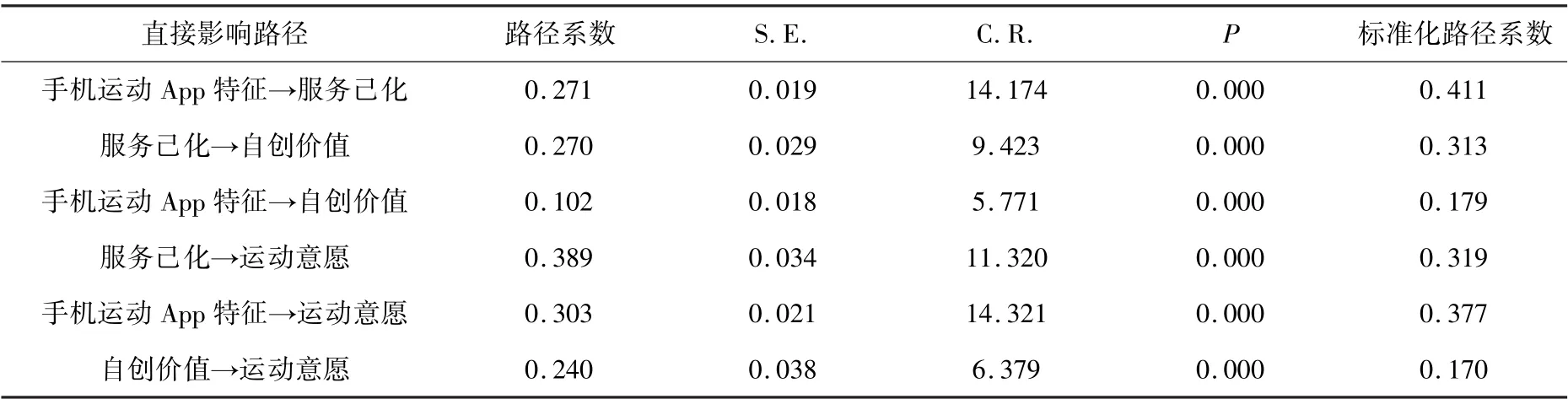

3.3.1 直接效应检验 根据表2 检验结果可知,各直接效应影响路径P<0.001,直接效应显著;手机运动App 特征、自创价值与服务己化对运动意愿的标准化路径系数分别为0.377、0.170、0.319;手机运动App 特征对自创价值、服务己化的标准化路径系数分别为0.179、0.411;服务己化对自创价值的标准化路径系数为0.313。 可见,假设H1、H2、H3、H5、H6、H8 均成立。

表2 路径检验结果Table 2 Route inspection results

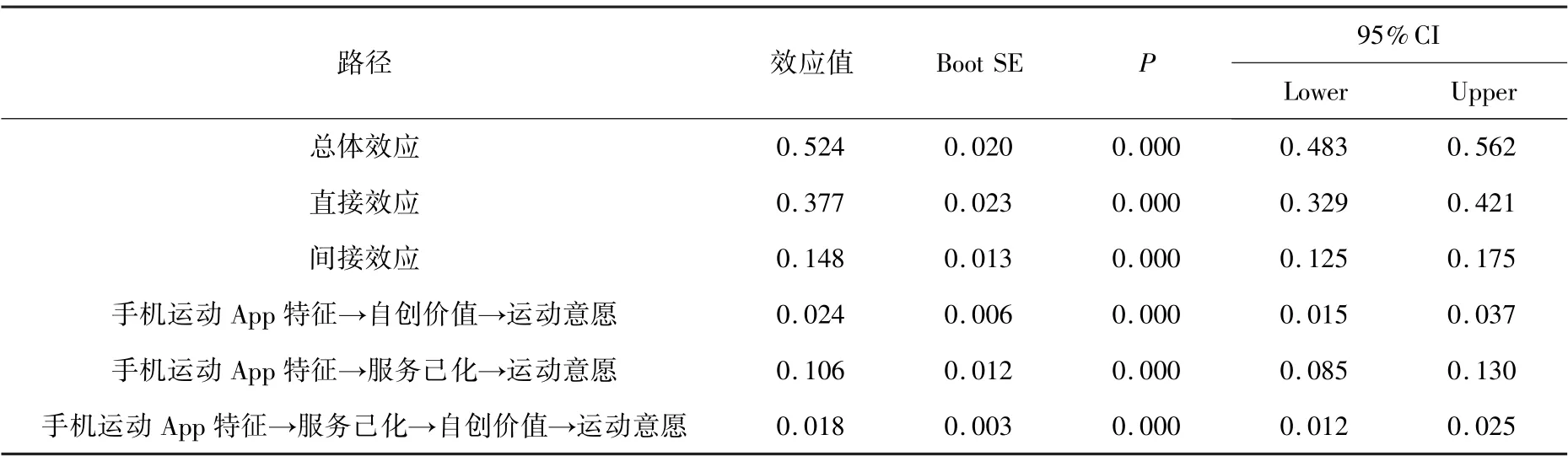

3.3.2 中介效应检验 表3 为Bootstrap 检验结果:采用Bias-Corrected 法检验可知,直接效应与间接效应95%的置信区间分别为[0.329,0.421]、[0.125,0.175],其中不包含0,且P<0.001,表明同时存在显著的直接效应、间接效应,该模型为部分中介模型。 “手机运动App 特征→自创价值→运动意愿”“手机运动App 特征→服务己化→运动意愿”“手机运动App 特征→服务己化→自创价值→运动意愿”3 条路径的置信区间分别为[0.015,0.037]、[0.085,0.130]、[0.012,0.025],其中均不包含0,P<0.001,验证了研究假设H4、H7、H9 均成立。

表3 中介效应检验结果Table 3 Mediation effect test results

4 讨论分析

4.1 直接效应分析

4.1.1 手机运动App 特征对运动意愿的直接效应在当前疫情防控常态化态势与居家健身理念的倡导下,运动媒介化逐渐成为当代大学生群体运动健身的现实写照。 由图1 可知,大学生运动意愿主要受手机运动App 科学性、新颖性与便携性特征影响。 针对运动基础较为薄弱的大学生群体,手机运动App 内丰富多元的课程安排、官方自制IP 内容能迅速提升该类群体探索体育运动的兴趣。 对于有一定运动经验的大学生群体而言,手机运动App 的科学运动指导、运动轨迹实时记录与生命体征测算等突出特征,能帮助其直观、可视地把握自身运动目标,更有利于其优先、再度运动意愿的维系与提升。鉴于此,服务商应在充分考虑大学生不同运动基础的前提下,全面升级手机运动App 内动作、视觉、听觉等功能设计,开发多类型、多平台、多场景健身课程与服务内容,以更好的参与体验与新颖设计降低大学生运动门槛。 同时,进一步优化数据分析、AI运动算法等前沿技术,实现不同类别可穿戴设备的数据共享,强化手机运动App 的科学性与便携性。此外,利用“智慧媒体+”模式,精准把握大学生的锻炼习惯、情绪表达和内容偏好,以提升手机运动App 互动效果与服务质量,进而促进大学生运动参与意愿的提升。

4.1.2 服务己化对运动意愿的直接效应 服务己化是大学生自我概念延伸的过程,通过与服务间达成更深层次的心理联结,进而影响其行为与意愿。具身传播领域研究表明,即使大学生并未刻意查看手机运动App 相关服务,其动态监测功能也能对大学生的身体与运动数据进行记录与反馈,强化大学生与服务间的在场感与拥有感[16]。 同时,手机运动App 客观而精准的数据呈现能够降低大学生与服务间的距离与隔阂,帮助大学生建立对自己身体的清晰认知,有利于锻炼习惯的养成。 此外,当大学生沉浸于手机运动App 相关服务时,能产生一定的自主性和心理拥有感,有利于激发锻炼承诺、锻炼坚持等积极情绪,从而影响其运动参与意愿。 这一观点在陈洛嵩等学者的实验中得到证实,研究发现使用手机运动App 能显著改变大学生的锻炼态度[21]。 鉴于此,手机运动App 应通过更为合理的运动目标或心理预期目标设置,促使大学生形成专注目标、关注过程、享受运动的沉浸状态,以此增强大学生运动执行力,降低运动中途退出的风险,维系其持续运动意愿。

4.1.3 自创价值对运动意愿的直接效应 价值创造理论认为,价值对个体行为与意愿具有显著的影响作用。 大学生能通过使用手机运动App 实现情绪、认知与社交等方面的价值创造,进一步激发其积极参与体育锻炼的正向态度。 具体而言,大学生作为行为主体,在接受手机运动App 服务过程中不断整合资源、重塑服务,创造如愉悦、沉浸、依恋等正向情感性价值,满足自身健康、减脂、塑形等功能性价值,增强与社会群体间的联系并获取社会性价值,逐渐由“被动接受”服务角色向“主动创造”角色转变,有利于大学生运动意愿的提升。 然而,以往有关大学生运动意愿的研究较少涉及自创价值视角,忽视了大学生在运动App 使用中的创造性和主动性。鉴于此,应通过优化手机运动App 创意内核与美术设计,加深科学健身知识普及,打造运动兴趣圈层文化,增强线下沉浸实景体验等方式为大学生营造良好的创造氛围与环境,从而促进其持续、再度参与意愿的提升。

4.2 中介效应分析

4.2.1 服务己化的中介效应 大学生服务己化在95%置信区间的中介效应值为0.106,中介效应量为0.106/0.148 =71.62%,表明服务己化对手机运动App 特征与大学生运动意愿具有中介作用且效应较强。 究其缘由,手机运动App 个性化与可视化等功能特征有助于大学生精准了解其身体信息并降低解读门槛,极大地增强大学生对于服务的归属感与拥有感。 占有心理学理论显示,个体在心理层面对产品或服务是否具有拥有感,是影响其行为与意愿的关键因素。 此外,手机运动App 的专属性特征能给予大学生良好的创造环境,推动其针对自身身体状况最大化发挥服务效能,更好地满足自身不断变化的心理或身体运动需求,有利于依赖、满足、忠诚等积极心理因素的形成,从而提升其持续参与体育锻炼的意愿。 鉴于此,立足于手机运动App 个性化专属定制服务对大学生心理状态的影响,强化个人适配性尤为关键。 具体而言,可从以下四方面加强大学生服务己化的正向作用。 第一,应对大学生进行精准定位与智能分层,通过大数据、人工智能等数字技术为每位大学生量身打造在线私人健身指导专家,帮助大学生了解自身身体状况,提升数据的反馈质量。 第二,应化简为繁,优化手机运动App 信息布局与交互界面,通过数据可视化设计改善服务体验,增强大学生对服务的掌控感和归属感。 第三,采用“线上咨询- 线下服务”模式,加强与线下门店、塑身广场、健身公园等场所的合作,提升大学生与服务间的拥有感与体验关联度。 第四,健身课程与服务内容的设计应以运动项目为核心,注重内容创新与品牌形象塑造,打造独具特色的服务文化与品牌IP,契合当下大学生运动需求,从而实现其运动意愿的提升[22]。

4.2.2 自创价值的中介效应 大学生自创价值在95%置信区间的中介效应值为0.024,中介效应量为0.024/0.148 =16.22%,表明自创价值对手机运动App 特征与大学生运动意愿具有一定的中介作用。 当前,科学健身指导、多元社交功能已成为大部分手机运动App 吸引大学生体验的主流特征。 具体而言,大学生在体型、BMI、体能水平等身体指标得到一定改善后,会选择与他人分享自己的运动历程与锻炼体会,共同交流运动经验,在不断创造功能性与认知性价值的过程中进一步维持其持续参与意愿。 同时,手机运动App 的分享、群晒、点赞以及社交圈排名功能提升了大学生的成就感和胜利感等社会性价值,从而延续其体育锻炼的参与意愿。 鉴于此,手机运动App 应着重聚焦于大学生的多样化诉求,为大学生更好地创造价值提供优质服务环境。首先,应通过增设大学生个性设计、产品创造等任务模块,提升大学生的活跃度与贡献度,充分调动其主观能动性与创造性。 其次,完善社交功能与丰富社群文化,为大学生营造积极交流、相互扶持的优质社交环境,加强大学生的社会认同感与支持感。 再次,打造智能化运动场景。 利用数字化手段,打造专业运动教学场景、AR 人机互动和多人在线PK 运动场景、“内容+ 硬件”的家庭健身场景等多维运动场景,提升大学生运动意愿。

此外,链式中介效应量占比为0.018/0.148 =12.16%,表明服务己化和自创价值的链式中介效应弱于独立路径的影响程度,且小于手机运动App 特征对大学生运动意愿的直接影响程度。 究其原因,较高程度的服务己化状态能够促使用户更为积极地参与到服务生产与交付的过程中,如用户参与、亲社会与价值创造等意愿与行为,也可能会导致用户拒绝改变、听取意见和服务合作等固封自守的负面现象[23]。 消费心理学研究显示,当服务未能达到用户心理预期时,用户往往会将失败的体验归因于产品与服务。 如当手机运动App 个性化订制服务没有达到大学生所期望的减脂、塑形等效果时,则会放大其对整体服务的负面感知,从而产生分享欲望降低、放弃锻炼和消极参与等行为。 鉴于此,手机运动App 应着重提升针对不同类型大学生的差异性、专属性服务质量,确保这类服务能契合大学生的个性化多元需求,增进大学生与服务间的紧密程度与参与黏性,进而实现大学生自创价值向锻炼动力的有效转化,有效促进大学生运动意愿的提升[24]。

5 结论与展望

5.1 结论

本研究构建了手机运动App 特征对大学生运动意愿影响的结构方程模型。 经实证检验后发现,手机运动App 特征、服务己化、自创价值对大学生运动意愿均具有直接影响。 首先,手机运动App 特征的直接效应值最大,其科学性、新颖性与专属性等特征能够显著影响大学生运动意愿,吸引其参与体育锻炼。 中介效应检验中服务己化的中介效应值最大,说明手机运动App 针对大学生个人需求偏好提供的个性化专属订制服务,能够显著提升大学生对手机运动App 的拥有感,建立深层次的内在心理联结,有助于大学生更为主动、积极地参与体育锻炼。其次为自创价值,大学生能够在手机运动App 服务中实现健康提升、愉悦满足以及社会认同等多方面价值创造,进一步提升其运动意愿。

5.2 展望

本研究受时间和条件所限,未来研究可进一步拓展和完善。 首先,本研究立足于大学生心理感受、大学生与手机运动App 特征间关系视角探讨运动意愿的形成机理。 从已有观点来看,大学生在手机运动App 使用中更高程度的服务己化可能影响更高程度的心理活动与行为,未来研究可继续展开探讨,如大学生锻炼承诺与锻炼幸福感增强、大学生与手机运动App 的品牌形象感知与品牌关系质量提升等方面[25]。 其次,本研究的控制变量更多是关于人口学特征和在读年级特征,后续研究可引入大学生健康水平、运动素养和健身经历等个人特征因素作为调节变量,对上述关系的其他影响因素进行深入探讨。