2010 年—2020 年随迁老人研究的可视化分析

吴红丽,薛云珍,2*,武俊英

1.山西医科大学人文社会科学学院,山西 030001;2.脑科学与神经精神疾病山西省重点实验室;3.山西医科大学第一医院

《中国流动人口发展报告2018》显示,我国流动老人规模不断增长,因照顾晚辈而流动的比例高达43%[1]。老人跟随子女来到子女生活的城市居住,成为随迁老人。有调研发现,98%的人认为随迁老人是社区普遍现象[2]。随着城镇化进程的加快、国家生育政策的改变以及户籍制度的限制,随迁老人成为人们广泛关注的社会问题。随迁老人问题的改善对缓解社会主要矛盾、构建和谐社会具有重要意义。因此,系统梳理有关随迁老人问题的研究成果,了解随迁老人研究现状和热点,显得特别重要。现有的随迁老人综述文献对随迁老人的定义、健康状况、社会融入、养老问题等进行了细致的总结[3-4],但大多数是基于文献资料的归纳,主观性较强,研究成果缺乏可视化展示,难以直观反映随迁老人研究现状和热点。因此,本研究运用CiteSpace 5.6.R5 文献计量软件绘制随迁老人研究知识图谱并进行量化分析,直观呈现该领域内研究现状和热点。

1 方法

1.1 研究方法 本研究选用陈超美基于JAVA 语言环境开发的CiteSpace 5.6.R5 文献计量软件[5]进行统计分析,主要使用该软件的作者共现、机构共现、关键词共现功能,绘制作者共现知识图谱、机构共现知识图谱、关键词共现知识图谱并进行解读。

1.2 数据来源 本研究以“随迁老人”“老漂族”为主题词,在中国知网(CNKI)中进行精确检索以获取样本文献数据。文献时间跨度为2010年1月1日—2020年12 月31 日。剔除无关键词的报纸、重复文献以及与研究主题无关的文献,最终获取388 篇有效文献。

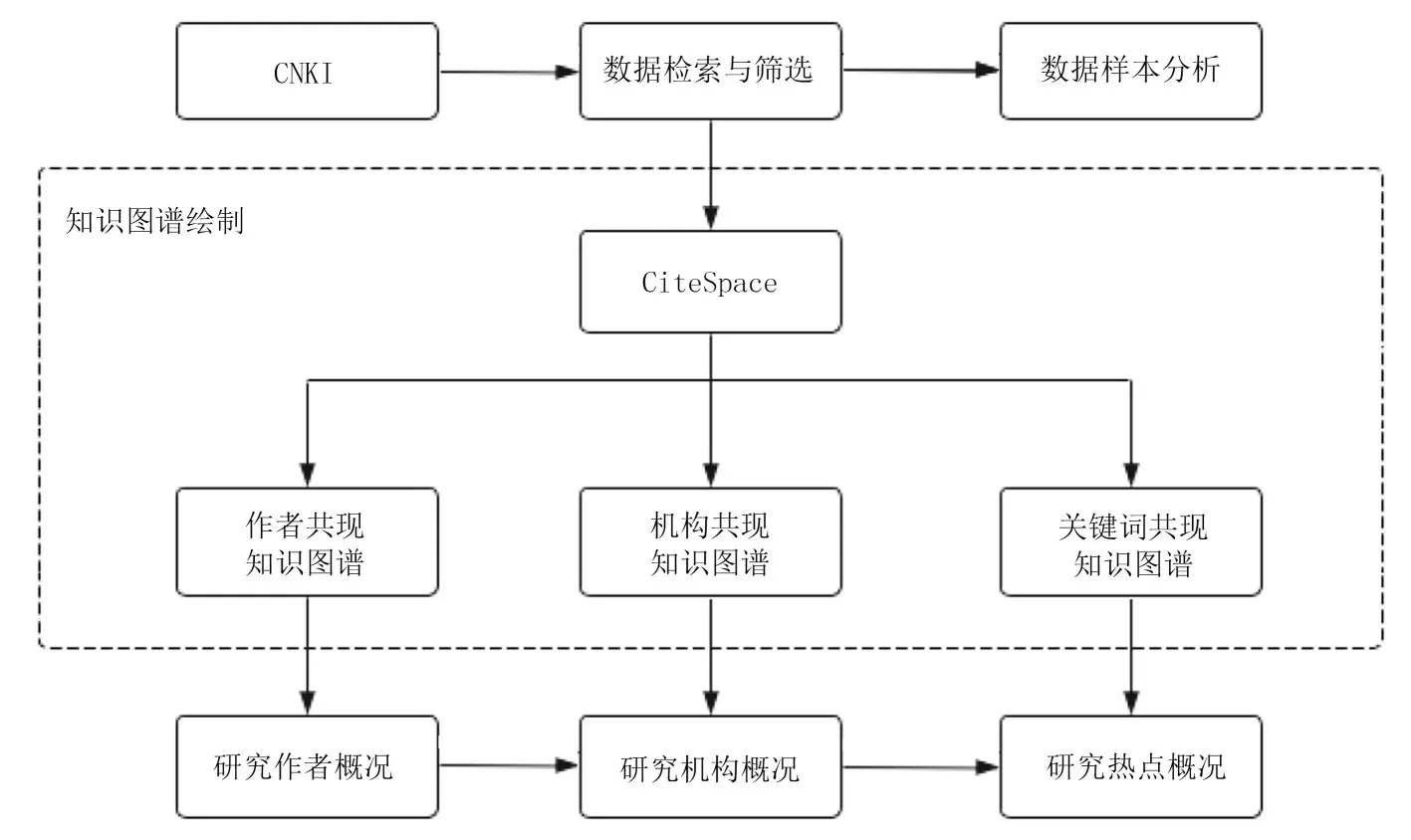

1.3 研究过程 按照图1 所示路线展开研究:①对样本文献的发文量、学科和研究方法分布情况进行统计分析;②运用CiteSpace 5.6.R5 绘制作者共现知识图谱和机构共现知识图谱,揭示随迁老人研究作者、研究机构合作情况;③运用CiteSpace 5.6.R5 绘制关键词共现知识图谱以展现随迁老人研究热点情况。

图1 研究路线流程图

2 结果

2.1 发文量情况 从整体文献来看,2010 年—2012 年是研究酝酿期,发文量在5 篇以下。2013 年—2014 年是缓慢发展期,发文量在10 篇左右。2015 年—2020 年是快速发展期,文献量增长为22~98 篇。从核心期刊论文来看,该领域核心期刊论文发文量增长缓慢,年最高发文量只有13 篇。从硕士论文来看,2016 年之前,关于随迁老人的硕士论文发文量为每年1~10 篇;2016年之后,硕士论文发文量大幅增长,每年34~41篇。见图2。

图2 文献数量年份分布图

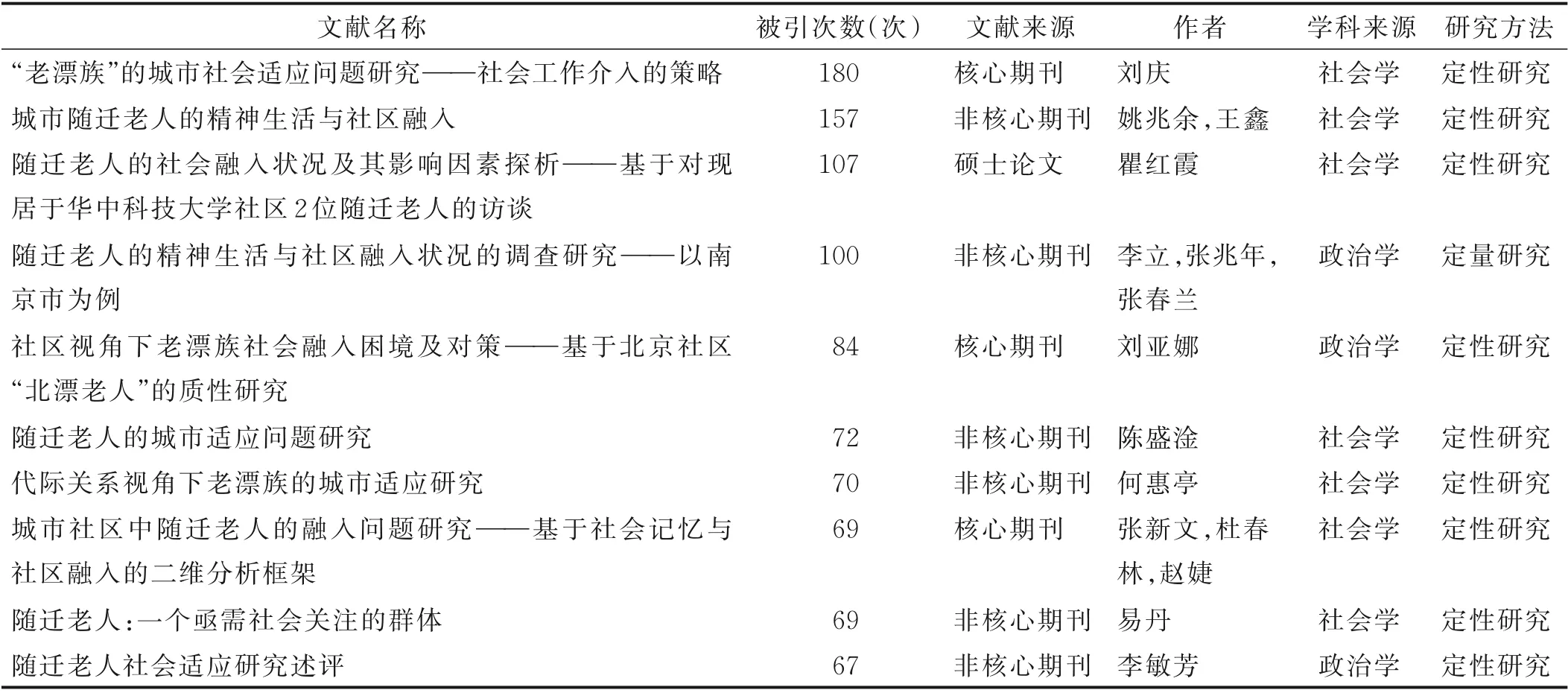

2.2 学科分布情况 社会学和政治学是整体文献主要学科来源。经统计,在388 篇文献中,有193 篇来自社会学,占49.74%;136 篇来自政治学,占35.05%。此外,随迁老人研究领域的重要文献(高被引文献)学科来源也以社会学为主、政治学为辅。如表1 所示,有7 篇重要文献来自社会学,即193 篇社会学文献贡献了7 篇重要文献,贡献率为3.63%;有3篇来自政治学,即136篇政治学文献贡献了3 篇重要文献,贡献率为2.21%,前者贡献率是后者的1.64 倍。在重要文献级别上,社会学贡献了2 篇核心期刊论文,而政治学仅贡献了1 篇核心期刊论文。在重要文献研究方法上,7 篇社会学文献均采用定性研究,3 篇政治学文献中有2 篇采用定性研究,1 篇采用定量研究。对定性研究的偏好可能是随迁老人研究领域学科贡献率及其贡献质量有差异的原因之一。

表1 随迁老人研究重要文献前10 名

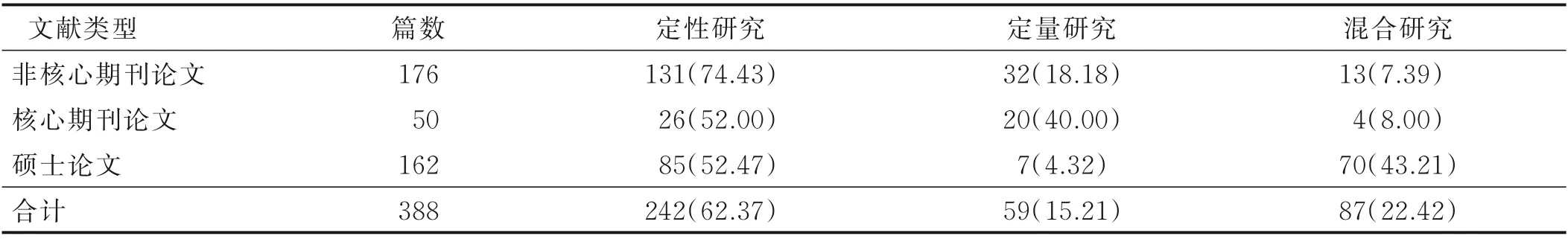

2.3 研究方法分布情况 定性研究是随迁老人研究领域主要采用的方法,如表2 所示。整体文献中,有242 篇使用定性研究,占62.37%。此外,定性研究在该领域期刊论文的主要研究方法。在核心期刊论文中,有26 篇使用定性研究,占52.00%;20 篇使用定量研究,占40.00%。在硕士论文中,定性研究和混合研究更受欢迎。有85 篇硕士论文采用定性研究,占52.47%,有70 篇硕士论文采用混合研究,占43.21%。与表1 重要文献研究方法相比,242 篇定性研究文献贡献了9 篇重要文献,有3 篇是核心期刊论文,贡献率为3.72%;59 篇定量研究文献贡献了1 篇非核心期刊论文级别的重要文献,贡献率为1.69%。

表2 随迁老人相关文献研究方法单位:篇(%)

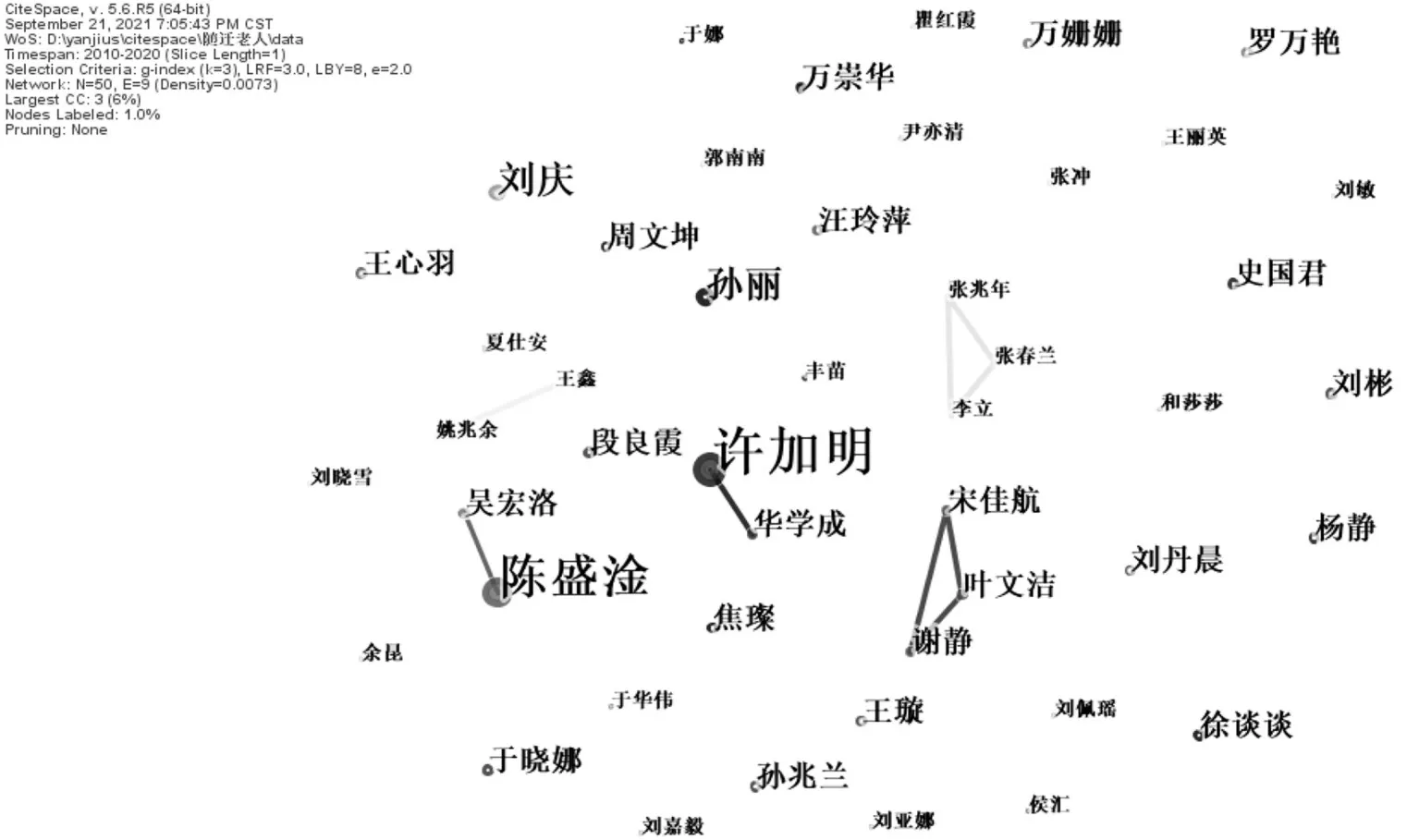

2.4 作者合作情况 利用CiteSpace 5.6.R5 绘制作者共现知识图谱以呈现随迁老人研究作者合作情况。如图3 所示,图谱中有50 个节点、9 条连线,整体网络密度为0.007 3,说明随迁老人研究领域的作者合作较松散。从图谱来看,该领域目前主要有5 个合作团队。其中,陈盛淦(福建江夏学院)和吴宏洛(福建师范大学)、许加明(南京大学)和华学成(淮阴工学院)属于跨单位合作;姚兆余和王鑫(南京农业大学),宋佳航、叶文洁和谢静(江苏省苏州中学),李立、张春兰和张兆年(南京农业大学),均属于同单位合作。

图3 随迁老人研究作者共现知识图谱

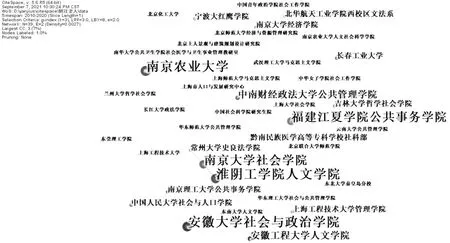

2.5 机构合作情况 利用CiteSpace5.6.R5 生成随迁老人研究机构共现知识图谱,以明确随迁老人研究机构合作情况。如图4 所示,图谱中有39 个节点、2 条连线,整体网络密度为0.002 7,表明各机构之间合作发文较少。从图谱来看,南京农业大学(8 篇)、淮阴工学院人文学院(7 篇)、安徽大学社会与政治学院(7 篇)、南京大学社会学院(6 篇)、福建江夏学院公共事务学院(6 篇)等机构是主要发文阵地。研究机构属性以人文社科类为主,目前主要合作机构由淮阴工学院人文学院、南京大学社会学院与常州大学史良法学院组成。

图4 随迁老人研究机构共现知识图谱

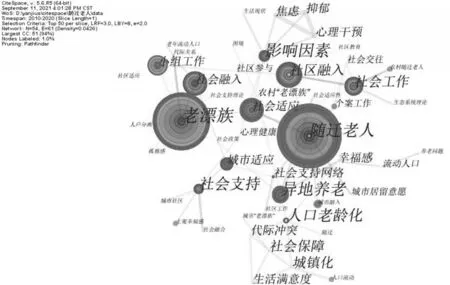

2.6 研究热点情况 利用CiteSpace5.6.R5 绘制关键词共现知识图谱,以呈现我国随迁老人研究热点情况。如图5 所示,图谱中节点圆圈较突显、出现频次在10 次以上的关键词为随迁老人(189 次)、老漂族(132 次)、社区融入(48 次)、社会融入(47 次)、小组工作(38 次)、社会工作(36 次)、社会适应(33 次)、异地养老(18 次)、城市适应(18 次)、社会支持(16 次)、影响因素(12 次)。为更好地了解该领域研究热点情况,综合考虑关键词词频以及对上述高频关键词涉及的相关文献进行二次阅读,合并相似方向,最终归纳出我国随迁老人研究热点主要包括社会融入、社会适应、社会支持、异地养老、影响因素、社会工作六大板块。

图5 随迁老人研究关键词共现知识图谱

3 讨论

3.1 发文量情况 我国随迁老人研究在10 年内的发文量大致经历了2010 年—2014 年的缓慢发展期与2015年—2020年的快速发展期。值得注意的是,2010年是我国随迁老人研究起步之年,姚兆余等[6]发表的文章首次提出了“随迁老人”的概念,这篇文章在该领域的影响力不言而喻。此外,2015 年后发文量的上升与国家政策密不可分。2015 年中共第十八届中央委员会第五次全体会议首次提出全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策[7],2016 年正式实施全面两孩政策[8],政策的实施一定程度上促进了生育热潮和随迁老人的增加,也推动了随迁老人研究的发展。但是,该领域内高质量核心期刊论文较少,至今还没有研究随迁老人的博士论文,文献发表水平、研究深度以及对该群体的关注度需要提升。

3.2 学科分布情况 学科分布以社会学为主、政治学为辅,以定性研究为主的社会学贡献的随迁老人重要文献在数量和质量方面都优于政治学。但是,仅集中于这两个学科开展研究未免有些单薄,建议研究者充分发挥不同学科优势(如医学、护理学等)去研究随迁老人问题。

3.3 研究方法分布情况 在整体文献上,定性研究占据优势。在核心期刊论文中,定性研究与定量研究分布较均衡,而在硕士论文中,定性研究和混合研究更受青睐。此外,定性研究贡献的重要文献数量和质量都优于其他研究方法。但是,即使定性研究在随迁老人研究中占据优势,在未来研究中,研究者仍需弥补定性研究和其他研究方法的不足。

3.4 研究作者、研究机构合作情况 我国随迁老人研究领域内的作者合作和机构合作都较松散,合作作者和合作机构集中在江苏、福建两地,地域性聚集特征较明显,当地学者和机构对随迁老人现象可能更加敏感。合作团队以共同单位为主,人文社科类研究机构是主要研究平台。当前研究存在随迁老人研究成果相对偏少、研究质量不高、研究缺乏核心作者和核心机构引领的问题,未来需要加强跨单位、跨区域、跨学科的合作,对各单位、各区域、各学科的研究资源充分整合利用。3.5 研究热点情况

3.5.1 社会融入 社会融入是随迁老人异地生活的重要挑战。老漂族、社区融入、社区教育、社区参与等是围绕该热点的主要关键词。随迁老人社会融入现状、影响因素和对策是主要探讨焦点。现状方面,随迁老人面临城乡文化排斥困境、社会网络薄弱困境以及身份认同不足困境[9]。个体层面的身体状况、教育水平等,家庭层面的代际关系、情感支持等,文化层面的语言、风俗等,社会层面的户籍制度、医疗保障等是主要影响因素[10-12]。在对策方面,有学者建议:首先随迁老人自身要增强融入意识;其次子女要给予其足够的情感支持;再次社区要开展社区活动和社区教育,促进其社区参与;最后政府要推进户籍制度改革,完善随迁老人医疗保障制度[13]。

3.5.2 社会适应 社会适应是随迁老人融入异地生活的必经过程。随迁老人、老漂族、影响因素、城市适应等是围绕该热点的主要关键词。随迁老人社会适应的特征、结果、影响因素和改善策略较受关注。特征方面,杨梨等[14]发现,随迁老人社会适应过程是动态性的,依次经历初入社区不适应期、人际关系和生活习惯等行为适应期和观念上的文化适应期。结果方面,消极的社会适应结果较受关注,研究者认为随迁老人在生活、环境、文化和社交方面都面临适应困难[15]。但是也有学者发现,随迁老人会根据自身需求能动地开发一个精神空间,从而努力接纳新环境,找到归属感[16]。影响因素主要包括个人因素、代际关系、社会资本、政策壁垒等[17]。改善策略方面,覃元林[18]指出应从个体、家庭、社区、政府四方面做出努力。

3.5.3 社会支持 社会支持是随迁老人融入异地生活的关键力量。主观幸福感、社会融合、城市适应、心理健康等是围绕该热点的主要关键词。随迁老人社会支持现状与主观幸福感、孤独感的关系以及策略是主要探讨内容。具体而言,社区支持不足、社会福利支持缺失等是其目前主要面临的社会支持困境[19]。社会支持程度越高,随迁老人主观幸福感越高,孤独感越少[20-21]。策略方面,张慧玲等[22]提出要为随迁老人构建个人、家庭、社区、政府相联合的社会支持网络,以促进其社会融入和社会适应。

3.5.4 异地养老 异地养老是提升随迁老人异地生活质量的保障。随迁老人、社会政策、社会适应性、人口老龄化等是围绕该热点的主要关键词。异地养老意愿及其影响因素、存在的问题、原因以及对策构成主要研究内容。陈盛淦等[23]调查发现,随迁老人定居城市的养老意愿总体不强烈,家庭关系融洽度、社会适应能力等是主要影响因素。养老保障不足和异地就医结算困难是其异地养老的最大障碍,如养老金政策地域差异大、医保覆盖率城乡差距明显等[24]。究其原因,主要在于户籍壁垒限制、医保报销制度统筹不足[25]。为解决上述问题,有学者提出从个人自我调节、家庭代际互融、社会帮扶接纳和国家政策完善四方面综合发力,尤其要健全以家庭为单位的婴幼儿福利政策[26]。

3.5.5 影响因素 探究影响因素是了解随迁老人问题根源并解决的必要环节。焦虑、抑郁、心理健康、心理干预等是围绕该热点的主要关键词。从图5 可知,针对影响因素的探讨集中在随迁老人心理健康上。研究表明,焦虑、抑郁已成为影响随迁老人生存质量的重要问题[27]。个体层面的身体状况、性格、经济水平等[27],家庭层面的家庭地位、代际关系、育幼观念等[28],社会层面的医疗和养老保障、文化、社会资本等[28]是影响其心理健康的主要因素。对此,除了个体注重自我调适,家庭注重情感支持外,社区护理人员和社会各界也要给予充分的心理关爱,积极推动公共服务及政策制度的完善。

3.5.6 社会工作 社会工作是解决随迁老人问题的有效途径。社区融入、社会交往、社区参与、社区适应、小组工作等是围绕该热点的主要关键词。从相关文献来看,随迁老人的社区融入、社区适应、社会交往、社区参与等问题是社会工作介入重点,并且以小组工作介入为主。社区融入问题方面,李红飞等[29]通过开办老年舞蹈工作坊小组促进随迁老人和社区的交流与融入。社区适应问题方面,陈盛淦等[30]对城市社区适应困难的随迁老人进行了针对性的个案工作干预。社会交往问题方面,蔡碧君等[31]根据随迁老人面临的人际交往、沟通障碍等困难建立了相应的问题解决小组。社区参与问题方面,周文坤[32]建立了旨在提升随迁老人参与能力的社区参与促进小组。在随迁老人问题的解决上,社会工作者(尤其是医务工作者)可以和护理人员组成跨学科合作团队以更好地服务随迁老人。

4 小结

通过CiteSpace 5.6.R5 的可视化分析发现,我国随迁老人研究领域的发文量总体呈上升趋势,学科和研究方法需要更多元化,研究作者、研究机构的合作有待加强,随迁老人社会融入、社会适应、社会支持以及异地养老方面的研究成果相对成熟。但是,随迁老人心理健康问题的研究还集中在影响因素方面,对策性研究较少,建议研究者和社区护理人员关注精神养老问题,积极探索解决对策。此外,户籍壁垒、医疗报销和养老保障的限制是随迁老人面临的严峻社会现实问题,建议政府部门尽快完善相关政策,同时加大政府购买社会服务力度,鼓励社会工作机构、医务工作者、社区护理人员参与进来,积极开展相关服务,协同解决随迁老人问题。需要说明的是,本研究仅检索了CNKI,并且只对发文量、学科、研究方法、研究作者和机构、关键词进行了可视化分析,可能存在一定局限性。