外科手术后下肢深静脉血栓风险预测模型

宁伟超,李 贤

1.承德医学院,河北 050000;2.河北省人民医院

下肢静脉血栓包括深静脉血栓和浅静脉血栓。深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)主要由血管壁、血液成分和血流动力学改变所致,是静脉血栓栓塞症的常见类型[1]。据报道,肺栓塞与手术死亡相关[2]。下肢深静脉血栓早期症状不易被发现,筛查深静脉血栓的工具有限[3]。尽管Caprini 量表被国外大量应用,汉化的Caprini 量表也被国内医院推广使用,但是汉化的量表仍存在一些问题,影响医护人员的判断,降低了该工具的预测价值。现通过研究外科手术后下肢深静脉血栓的危险因素构建风险预测模型,对个体疾病风险进行预测,为临床提供指导,降低外科术后下肢深静脉血栓的发病率。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用回顾性病例对照研究方法,选择某三级甲等医院2021 年6 月1 日—2021 年7 月1 日在外科病房住院且行手术的420 例病人,按照7∶3 的分配比例,建模组294 例,验证组126 例。纳入标准:①外科住院且行手术的病人;②年龄≥18 岁病人;③自入院日起至手术完成后出院日病例完整;④诊断符合《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南》[4]。排除入院前长期卧床病人、偏瘫、下肢截肢等活动受限病人。

1.2 研究方法 研究人员通过阅读文献[5-13]、专家商讨等编制病人外科手术后下肢深静脉血栓发生的相关危险因素调查表。调查内容包括以下4 个部分:①病人基本情况,包括年龄、体质指数(body mass index,BMI);②手术前指标,包括高脂血症、高血压、糖尿病、术前下肢病变、外科手术前(2 d 内)D-二聚体;③手术中指标,包括术中失血量、术中输血、麻醉方式;④手术后指标,如卧床时间。通过查阅医院管理信息系统,回顾性收集病人资料。

1.3 统计学方法 资料双人统一编码录入,1 名工作人员核对所有数据,保证准确无误。使用R 软件,运用最小绝对收缩和选择算法(least absolute shrinkage and selection operator,LASSO)[14-15],从外科手术后病人中选择风险因素的最佳预测因素,使用LASSO 回归模型中系数非零因素[16]。采用Logistic 回归分析,结合LASSO 回归模型中选择的因素,建立预测模型。对列线图进行自举验证(1 000 次自举重采样),绘制矫正曲线,对建立的风险预测模型进行验证,绘制受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic,ROC)。

2 结果

2.1 建模组研究对象的一般资料比较(见表1)

表1 两组一般资料比较单位:例

2.2 危险因素筛选 LASSO 模型中的最佳因素(Lambda)选择通过最小标准的5 倍交叉验证。对数绘制偏似然偏差(二项偏差)曲线。用最小准则和最小准则的1 SE(1-SE 准则)在最优值处画虚线(见图1)。LASSO 系数廓线的10 个特征,对对数序列生成了一个系数剖面图。在使用5 倍交叉验证选择的值处绘制垂直线,其中最优的Lambda 产生了7 个非零系数的特征(见图2),选出7 个危险因素:年龄>60 岁、术中输血、BMI≥24 kg/m2、术前D-二聚体≥500 μg /L、术中失血量>500 mL、糖尿病、术前下肢病变。

图1 LASSO 回归筛选预测因素

图2 LASSO 系数曲线二项异常

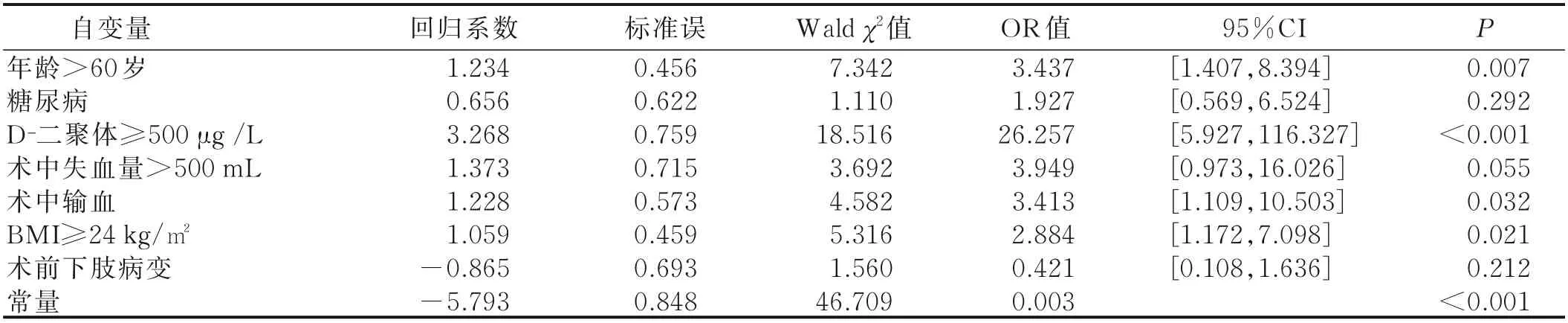

2.2 外科手术后病人下肢深静脉血栓的多因素分析 多重共线性检验显示:不存在多重共线问题。基于病例对照的294 例病人,10 个因素减少为7 个潜在预测因素:年龄>60 岁、术中输血、BMI≥24 kg/m2、术前D-二聚体≥500 μg /L、术中失血量>500 mL、糖尿病、术前下肢病变等。Logistic 回归分析显示,年龄>60岁、术中输血、BMI≥24 kg/m2、D-二聚体≥500 μg/L、术中失血量>500 mL 为外科手术病人术后下肢深静脉血栓的影响因素。见表2。

表2 外科手术病人术后下肢深静脉血栓的多因素分析

2.3 外科手术后下肢深静脉血栓风险预测模型的构建 使用R 软件,根据上述5 个独立影响因素以及各因素对应的回归系数,构建外科手术后下肢深静脉血栓风险预测模型:绘制外科手术后下肢深静脉血栓的列线图,见图3。根据列线图中的变量分类,可得到每项指标对应的分数,将各项分数相加计算总分,总分对应的预测概率就是外科手术病人术后下肢深静脉血栓发生的概率。

图3 外科手术后下肢深静脉血栓风险预测模型的列线图

2.5 外科手术病人术后下肢深静脉血栓风险预测模型列线图预测的校准曲线 图4 中对角线虚线表示理想模型的完美预测,实线表示列线图的性能,其中更接近对角线虚线表示更好的预测,图4 显示列线图预测良好。

图4 列线图预测的校准曲线

2.6 外科手术后下肢深静脉血栓风险预测模型的验证 预测模型验证结果显示:建模组外科手术后下肢深静脉血栓的ROC 曲线下面积(area under curve,AUC)为0.909[95%CI(0.873,0.944)],预测性能良好,见图5;验证组外科手术后下肢深静脉血栓的AUC为0.923[95%CI(0.865, 0.983)],预测性能良好,见图6。

图5 预测模型在建模组中的ROC 曲线

图6 预测模型在验证组中的ROC 曲线

3 讨论

3.1 构建外科手术后下肢深静脉血栓风险预测模型的意义 外科手术后下肢深静脉血栓风险预测模型的矫正曲线显示,模型预测能力良好;预测模型在建模组中AUC 为0.909[95%CI(0.873,0.944)],在验证组中AUC 为0.923[95%CI(0.865,0.983],说明外科手术后下肢深静脉血栓风险预测模型在外科手术后病人中识别下肢深静脉血栓的准确度高。本研究依据该模型绘制了列线图,将下肢深静脉血栓危险因素进行可视化呈现,具有较强的直观性和应用性,为临床护士快速制定病人术后干预措施提供便利。病人发生下肢深静脉血栓是一个动态变化的过程,导致病人发生下肢深静脉血栓危险因素的客观数值随病情变化而变化,医护人员可采用该模型测量危险因素变化状态,对病人进行动态风险评估,对高风险人群采取相应的护理干预和针对性的预防措施,实现早预测、早发现、早治疗,从而降低下肢深静脉血栓的发生率,最大限度地控制危险因素在标准范围内,提高病人生存质量,降低救治成本。

3.2 外科手术病人术后下肢深静脉血栓相关危险因素分析

3.2.1 年龄与外科手术后下肢深静脉血栓的关系与年轻人比较,老年人静脉瓣膜动力弱、血管硬化、血液黏度高,下肢深静脉血栓发生率高[12]。国外研究表明,随着病人年龄的增长,下肢深静脉血栓发生率不断上升[17-18]。本研究显示,外科手术后发生下肢深静脉血栓与病人年龄有关,年龄>60 岁的老年人发生率明显增高,与商福青等[5]研究一致。因此,建议医护人员加强对年龄>60 岁术后病人的护理,密切关注病人术后病情变化,进行预防性管理,降低60 岁以上的老年人群外科手术后下肢深静脉血栓发生率。

3.2.2 术前D-二聚体与外科手术后下肢深静脉血栓的关系 D-二聚体是血液中纤维蛋白降解产物,可以根据D-二聚体判断纤溶亢进程度,作为病人血液高凝状态的标志产物[19]。本研究显示,外科手术后发生下肢深静脉血栓与手术前D-二聚体含量有明显的关系,D-二聚体≥500 μg/L 的病人术后下肢深静脉血栓发生率明显高于D-二聚体<500 μg/L 的病人,与杨玉春等[10]研究结果一致,故认为术前D-二聚体≥500 μg/L是外科手术后下肢深静脉血栓的危险因素之一,可根据D-二聚体的变化状态灵活调整护理计划,最大限度地促进病人康复。

3.2.3 术中失血量与外科手术后下肢深静脉血栓的关系 术中失血导致病人体内血容量下降,进而导致血流动力学发生变化,病人血液流速减缓,呈高凝状态,增加病人术后发生静脉血栓的风险。本研究发现,术中失血量>500 mL 的病人术后发生下肢深静脉血栓的概率增加,与李永新等[6]研究结果一致。故认为术中失血量>500 mL 是外科手术后下肢深静脉血栓的危险因素之一。

3.2.4 术中输血与外科手术后下肢深静脉血栓的关系 有研究指出,库存血液经过常规滤器洗涤后,仍然会有碎粒、血块,病人输入库存血,会不同程度地影响深静脉血栓发生率[20-21]。本研究表明,手术中给病人输血,下肢深静脉血栓发生率明显升高,与易伟林等[7]研究结果一致,术后下肢深静脉血栓发生率与术中输血呈正相关。因此,手术病人需要输血时,应优先考虑自体输血,降低因输入库存血导致外科手术后下肢深静脉血栓的发生。

3.2.5 BMI 与外科手术后下肢深静脉血栓的关系研究表明,肥胖可能引发病人静脉血栓栓塞,原因可能是:身体脂肪限制静脉回流,促进炎症、血栓形成和低纤维蛋白溶解环境的物理影响,体重减轻已被证明可将凝血因子和纤溶酶原激活剂抑制剂-1 的浓度降至正常范围[22]。本研究显示,BMI≥24 kg/m2增加下肢深静脉血栓发生率,与易伟林等[7]研究一致。故认为BMI≥24 kg/m2是外科手术后下肢深静脉血栓的危险因素之一。

3.3 局限性 本研究纳入病例来自一所综合性三级甲等医院,术后发生下肢深静脉血栓病人数量较少,未来研究应扩大样本量,进一步提高结论的精准度和说服力,为临床发展提供更加科学、有效的理论支持。

4 小结

本研究建立外科手术后下肢深静脉血栓风险预测模型,探索外科手术后病人下肢深静脉血栓预防及评估的指标:年龄>60 岁、术中输血、BMI≥24 kg/m2、术前D-二聚体≥500 μg/L、术中失血量>500 mL。经过校准图和ROC 曲线进行验证,具有较高的预测价值,可帮助临床医生、护士控制危险因素,降低外科手术后下肢深静脉血栓的风险。