社会文化学视域下的民国服饰色彩研究

杨秋华

(深圳职业技术学院 艺术设计学院, 广东 深圳 518055)

民国时期报刊中论及服饰色彩的文献并不罕见,但总体呈现出碎片化的状态。《二十五年来中国各大都会妆饰谈》为《先施公司二十五周(年)纪念册》中的一部分,它对清末至民国中期服饰色彩的发展状况进行了较为系统、详实地介绍,是解读民国服饰色彩特征的重要文献之一,目前国内仅有几家图书馆有此文献收藏。文中以社会文化学的视角,基于此稀缺历史文献,从4个方面考察民国时期服饰色彩的历史特征,探讨其产生、发展与社会变革、地域环境、文化发展的关系;揭示其在传播方式、传播主体等方面的特点,以及在中西文化冲突与融合中的具体显现,也从另外一个角度为民国服饰色彩的研究提供了依据。

1 政体的更迭与民国服饰色彩

1.1 政体更迭与服饰色彩观念的现代嬗变

民国服饰色彩观念的形成、服饰消费方式及着装形态的变化与政体变革密切相关,服饰色彩的演变不仅伴随着某些重大历史事件的发生,而且昭示着社会变革以及结果。李寓一曾说,辛亥革命后,政体的改变,使得人民获得了思想的自由解放,服装的妆饰及色彩也随之嬗变。种种不可思议的新潮服装出现,都源于“思潮背景影响于美者”[1]。从历史上看,民国之前各个朝代所有阶层服饰形制及色彩使用都依据统治阶层制定和颁布的相关规定,即所谓一代之兴,必有一代冠服制度。如:清朝入主中原后,清朝统治者就制定了易服改制的方针:“国俗衣冠,一沿旧式。”[2]民国之前,服饰色彩与异常严格的等级制度密切相关,所谓“正色贵,间色贱”,其表现在3个方面:“①统治阶层与社会下层的贵贱之别;②统治阶层中帝王与百官的尊卑之分;③百官之间的品级差异。”[3]然而,这种“上可以兼下,下不得僭上”之封建礼法制度至清末已形同虚设,1912年民国政府颁布的《民国服制》条例废除了等级观念的服饰制度,代表着进步理念的人人平等的服饰色彩观念随之产生。政权的更迭使民国时期的服装用色突破了封建禁忌,自主选择服装色彩亦成为追求民主、平等的一种表达方式。因此,清政权的消亡,标志着中国服装色彩观念开始走向现代、多元与开放。

1.2 政体更迭与服饰色彩时尚中心性质的“僭越”

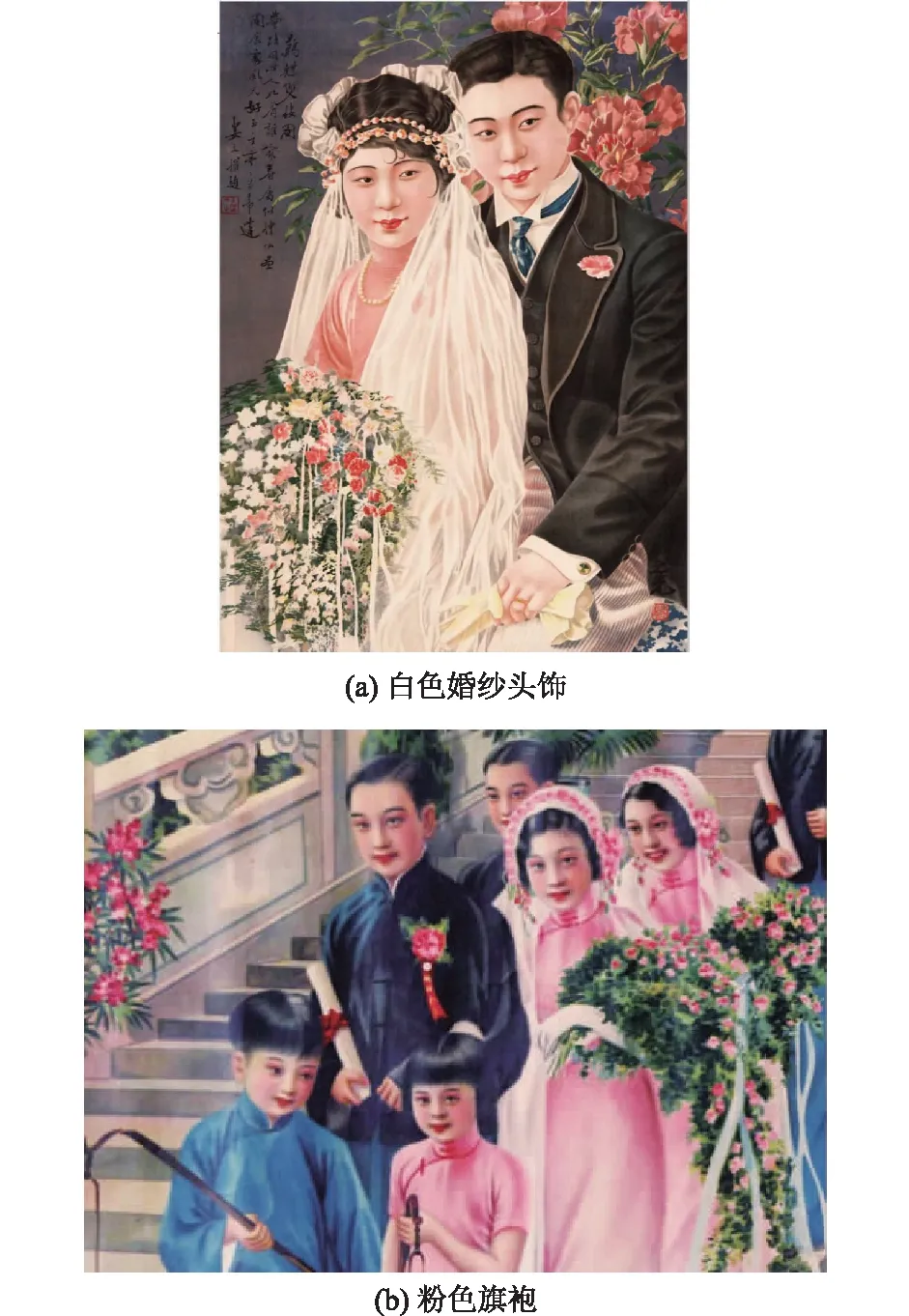

清末之前,服饰时尚具有从政治中心向其周边地区传播扩散的基本特征。权伯华在谈及清代服饰时写道:“北京是首善之区,天津是北方最大的商港,中国北半部的习尚,几乎全视此两处为转移,尤其是妆饰一项。”[1]进入民国以后,封建服饰时尚传播的常态和特征逐渐消亡,取而代之的是由经济、商业以及交通便利的沿海大都市,逐渐向经济发展相对较弱的内陆城市,再向偏僻乡村进行辐射的过程。此时,中国衣冠和服饰色彩的时尚中心,由原来的封建政治中心北京,逐渐转向开埠最早的上海、天津等大都市。屠诗聘于《上海市大观》中感叹:“过去所谓‘京装’‘苏式’,已跟着衰落了……近百年来,上海乃是操纵中国妇女妆饰的大本营。”[4]权伯华也感慨:“从前北方妆饰,都仿效京式;民国以来,无论上中下三等妆饰,莫不仿效海式。”[1]从此,经济与商业高度发达的大都市上海俨然成为中国近代服饰发展和服饰色彩兴盛的中心。《新上海》曾发文:“上海服装,最是考究,女人的不必说,就是男子也都争奇斗胜。”[5]罗苏文也认为:“清末上海已成为女子服饰的潮流中心,民初则步入摩登时代。北京步其后尘,而西部的反应则是细波微澜。”[6]20世纪20 年代以后,西式婚礼在沿海大都市亮相,西式婚纱最早在上海出现。白色婚纱头饰和粉色旗袍替代了传统婚礼中的大红绣裙,成为“文明结婚”的标志之一(见图1[7])。民国时期,上海无疑成为新潮服饰和服装色彩创新的发源地,并成为内陆城市、地域仿效和追捧的对象,影响着当时全国服饰及色彩的流行趋势。

图1 20世纪20—30年代婚礼上的白色婚纱头饰和粉色旗袍Fig.1 White wedding headwear and pink cheongsam at the wedding from the 1920s to 1930s

2 地域文化与服饰色彩

2.1 沿海城市与内陆城市的地域差异

地域文化的形成受到不同地域环境的影响,带有鲜明的地域特色。而造成这种文化独特性的因素除区域的生态、历史存留、文化形态、社会风俗以及生活方式外,更为重要的是经济、交通及文明开放程度等。李寓一在谈到地域文化与服饰时尚的关系时指出:传统服饰“亦有南北二派,南朝金粉,北地胭脂,各依其山川土地之相宜。而判为不同之趣味,自古为然。海禁未开以前,固分燕妆、吴艳二种;海禁已开以后,亦以交通最便之津门、沪上二地为集中地。”[1]可见,在对外开放之前,民俗和传统是最能体现地域服饰色彩的关键因素;而海禁开放后,观念的开放则成为服饰时尚及服饰色彩发展的最重要因素之一。李寓一还强调:辛亥革命以后,大众的思想解放和服饰色彩的变化,“益以交通日便,风气为开,争奇斗艳之新妆,乃集中于津门沪上二地。”[1]故而,天津和上海能够成为北方和南方的时尚中心,得益于开埠后航运的发达和铁路交通的便捷。

另外,权伯华指出:1909—1912年之间,“京汉(京汉铁路,原称卢汉铁路,是卢沟桥、郑州至汉口的铁路)、津浦(津浦铁路,又称津浦线,是天津到南京浦口的铁路干线)两路,业经相继告成。交通既便,风气便益发的由南而北。”[1]因此,近代以后铁路的开通使服饰文化的传播更为便捷,沿海大都市逐渐成为全国主流服装色彩及服饰时尚的发源地。同时他也指出:“关陇省会(即西安、兰州两处),偏于西北,交通极不便利。其民智之进化,较之京津至少要迟十年。所以妇女的妆饰,也改革的异常迟缓。”他还进一步强调:“然以风气闭塞的缘故,该处所谓的时装者,在内地(实指沿海大都市)已成古式。”[1]在20世纪20年代的上海,“自从哔叽流行,灰色满街都是”[8];而在内陆省份,灰色的流行,至少晚了20年。这从《妇女杂志》中河南许昌女工生活的描述可窥见一斑,在这些女工中“沪汉京津最流行的绸缎和化妆品,高跟皮鞋都看不见的……入时的衣裳式样,也不会制,大概最流行的是土布。”[9]由此可见,民国时期沿海与内陆城市在服装色彩及服饰时尚传播上的巨大差异。

2.2 不同消费者之间的非同步性、迁移性

服饰色彩的传播除地域形成的差异性外,还存在着由地域影响而产生的不同步性、渐变迁移性等特点。人们对服饰色彩求异、求变的追求,体现了其从短暂的、相对的满足,至恒久的、绝对的不满足心态。也正是这种求新、求异,促成了服饰色彩消费中“领潮者”与“赶潮者”之间永无停息的前行和追逐。

首先,所谓不同步性,是指由于人们社会阶层、经济能力、时尚敏感程度的不同,导致其对服饰色彩传播的影响力以及接受、舍弃流行色彩先后的差异。服饰色彩流行的不同步性,是民国服饰色彩不断变化的基本原因[10]。

其次,服饰色彩演变具有迁移性。某种服饰色彩的流行需要经过一段时间的酝酿、接纳,才会被不同地域及不同社会阶层所认同。最常见的服饰色彩流行和迁移方式为:初期在某一阶层或区域兴起或流行,然后再迁移到相关的区域和阶层。景庶鹏认为:上海作为远东的大都市和中国通商最早城市,20世纪20年代“已轮舟四通铁路遍设,远自欧美。……有聪明者出,取华洋各种衣饰之所长而弃其所短,加以巧思,制成新妆,供献中华女界。……而全国妇女永以上海妆饰为马首是瞻者,良由此也。”[1]而龙厂则说:作为近代商业之都的上海“言上海正所以兼并众长,且上海为繁华造端之地,凡所流行,郡邑响应,即以北京广州之雄邑,亦往往奉上海为圭臬。”[1]由此可见,辛亥革命后上海因其服饰款式及色彩兼容中西所长,已开始成为中国服饰时尚的发源地,引导着全国其他都市女性服饰及色彩的潮流。

3 西方文化的浸入与服饰色彩

3.1 西方色彩观念与服饰配色的“慕洋”

由于西方文明和资本的大量涌入,近代中国的社会意识形态随之发生变化。从“夷”到“洋”,从对西方文化的不屑,到好奇、羡慕乃至崇尚,近代审美观的“畸形”发展,也使色彩文化呈现出崇洋、西化之风。1919年“色彩学”一词首次出现在出版物中,之后各种与色彩学相关的著作相继问世,西方色彩学知识也开始得以引进与传播。随着色彩学教育与实践的推进,人们对色彩中色相、明度、纯度等概念,以及色彩的对比、调和、情感及象征等问题有了更多的认识,并运用于“艺用”和“实用”两个方面。在服饰色彩的运用上,西方的影响更为明显。权伯华感叹:“我国自甲午庚子(1900年)以后,人民心理大多媚外,无在不欲效法西人。”[1]李寓一也说:“我国妆饰,将来必盛行欧化:现在妇女的时装,既多仿效西式。”[1]从通商口岸、大城市到偏僻农村,由社会中上阶层到普通大众,在服饰上多趋于买“洋货”、用“洋货”,甚至形成了“凡物之极贵者,皆谓之洋”[11]的消费方式,服饰色彩的“慕洋”也不例外。

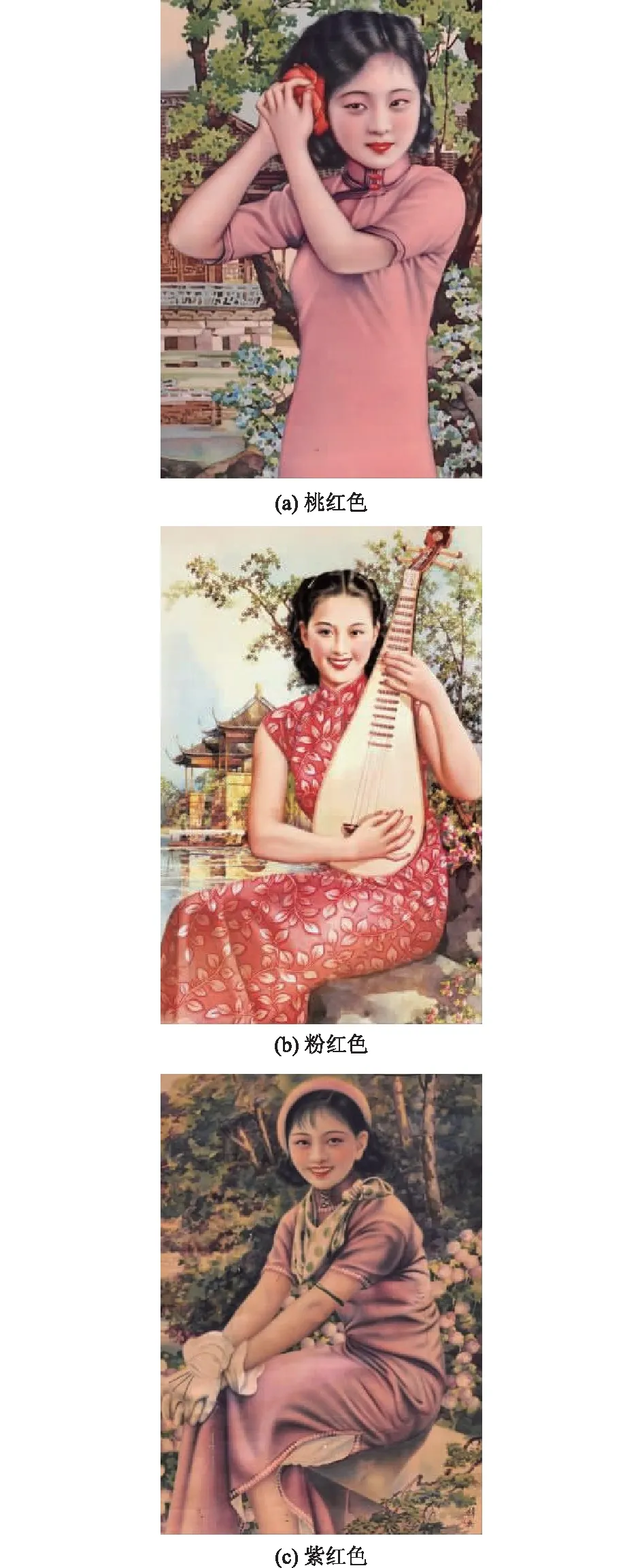

自上海开埠后,西方生活方式中的服饰文化是最早被中国精英及市民阶层接纳和追捧的“洋货”。西方的面料和服装以其低廉的价格和良好的质量,迅速占据了中国的消费市场。洋货在占领市场的同时,西方的服饰色彩观念及服饰配色方法也被消费者逐渐接受。民国以后,有学者就提出:“衣之色彩,有复色美、单色美之二派分焉。复色美者,秾紫繁翠,杂耀于身。单色美者,不论深蓝浅绿通身之色彩归于一例。”[1]在服装色彩的搭配上,“用红绿色者亦间有之,大部分则用相近之邻色相配(如青与黄,紫与赭)。”[1]“大红大绿虽然是一般人认为最漂亮的颜色,如果配合不当,将给人以不快的刺激”[12],如果“配置得当时,葡萄灰、浅褐、黑绿、咖啡色也一样能衬托起和谐颜色来。”[13]可见西方的服饰色彩观念在当时已被大部分消费者所接受(见图2[7])。

图2 民国月份牌广告中的女性复色服饰 Fig.2 Complex colors in women's clothing appearing in the monthly advertisements of the Republic of China

3.2 色彩体系与服饰色彩的国际化

中国传统色彩的命名方法多取意于自然,如:鹅黄、姜黄、秋香、琥珀、柳绿、牙白、竹青、海棠红、老菜青、天青、并石青等,具有很强的感性色彩与人文内涵。在《雪宦绣谱》《辍耕录》《布经》等著作中列出的色彩名称多达数百种,但“名目虽多,实际色相有的恐怕不会差别太大”[14],这些古籍中色彩的命名方式反映出中国传统文化的经验性、模糊性以及非系统性的特征。随着化学合成染料的发明和引进,以及西方色彩原理和色彩理论的传入,近代中国色彩命名和使用方法发生了颠覆性的变化。在学校的色彩教学、工厂色彩设计以及商业销售的色彩运用方面,都开始依据西方色彩体系中的原色、间色、再间色等知识,色彩的明度、纯度以及冷暖关系等色彩知识也逐渐运用到服饰面料分析、服装设计、生产以及服装评论中。李寓一在谈女性服饰色彩的变化时就涉及原色、复色等概念。如:辛亥革命前,衣着色彩以红、绿等原色为时尚,辛亥革命之后“则重复色,且多鸢紫灰青等淡色,极素雅之美。衣与裙的配色,先只有黑裙与红裙二种,无所谓配色。今则以衣裙同色为美,似有欧风。镶边之色,先用红绿镶边,与衣料皆异色,后以本色镶边为尚。”[1]1921年以后,很多新开发和设计的服装面料,“颜色大半为青深灰、浅灰、宝蓝等”[1]。春夏两季使用的各种绸缎,“颜色大半为白灰、柴、绯等”[1]。灰色系列的引进、米灰色系的流行,是民国初期服饰色彩发展的典型案例;民国中期,女性服饰面料用色也由清末比较单一的原色,变化为丰富多元的复色,进而逐渐形成了追求淡洁文雅的趋势[1]。

西方化学染料的引进,以及西方较为完善的色彩体系,推动了近代中国印染业的发展,并为消费者提供了更多服饰色彩的选择。灰色系列的出现以及较为完整、科学的色彩命名方式,为中国近代色彩体系的建立奠定了基础。民国服饰色彩变革的历史意义,突出“表现为它们的审美趋向由一种保守的、自成体系的,以历史纵向传承为主的形态,转变为一种深受西方文化冲击,并被国际时尚同化,以横向借鉴为主的多元化的新形态。”[15]由民国时期流传下来的服装画(月份牌)图像和服饰实物可以发现,红色调中的粉红、银红、桃红、洋红、海棠红、紫红、木红等色彩比较常见,而清末较为时尚的大红色则已少见(见图3[7])。蓝色系中一般以天蓝、靛蓝、湖蓝为主;绿色系中以墨绿、果绿、粉绿为主;黄色系中,嫩黄、橙黄、明黄、中黄等使用较多;此外,褐色调、紫色调、灰色调在女性服饰面料中也占有半壁江山[10]。从总体趋势来看,清末后服饰色彩渐趋于淡雅,间色或再间色深受城市女性特别是知识女性的青睐。

图3 20世纪40年代民国广告中的女性红色系服饰 Fig.3 Color of red series in the advertisement of the Republic of China in the 1940s

4 近代时尚的引领者与服饰色彩

4.1 女性活跃阶层与服饰色彩的变革

20世纪初新文化运动之后,民国服饰色彩的审美范式从“大众的循规”渐渐转变为 “个性的彰显”,在服饰色彩的选择与运用中呈现出争奇斗艳、百花齐放的局面。

近代之前,中国传统服饰时尚和色彩的制定者、倡导者是统治阶层,而女性则处于被动的服从性地位,没有话语权。进入近代以后,处于社会最低阶层的青楼女子,她们一反常态成为引领当时服饰时尚潮流的阶层之一,这种现象颠覆了中国传统时尚的传播方式,使服饰时尚引导者的身份表现出前所未有的逆转性。“这种逆转性与颠覆性主要表现为传播、扩散方式的变化。中国古代服饰时尚的传播和扩散方式是由上而下的纵向传播,权贵阶层制定规则后,再在中下阶层大众中进行推行。而从清末开始,服饰时尚呈现出由下而上传播的趋势和横向扩散的特点,由社会中底层追求时髦的女性及青楼女子首先发起,并担当着时尚的创造者和引领者,其时尚的装扮甚至会引起上层阶级的仿效,从而形成相应的服饰时尚。”[16]景庶鹏认为,所谓的奇装异服一般“由妓院中人先着,不及一周,全城大都一律。未至两周,各大都会大都仿着。”[1]而权伯华更是一针见血地指出:中国近代“妇女妆饰的改革,多创始于娼妓;官僚家的侧室,既多出身于勾栏,其妆饰当然与娼妓一律;富贵人家的妇女,再相率仿效,于是新式的妆饰,便可传染上等人家的闺阁间了。”[1]《大公报》也曾载文:各种服饰色彩和装扮,“其始不过私娼荡妇所为,继则女学生纷纷效法。”[17]在《新上海》杂志中,沧海容写道:上海女性服饰的创造,青楼女子、娼妓、交际之花“功不可没”[18]。这种由社会下层影响社会上层的服饰时尚传播模式,标志着“中国妇女服饰‘民主化’的起始”[19]。从清末起,事实上“青楼女子就一直是新服装潮流的领头羊,而良家贵妇、名媛小姐们则紧随其后,亦步亦趋。”[20]因而,青楼女子的服饰色彩与装扮,自然而然地成为民国服饰及色彩发展的重要推动力之一。

4.2 女学生与演艺明星对服饰色彩的引领

自清末肇始,中国女子教育在很多大都市中得以快速发展,除教会学校的教育之外,普通女子中学和大学、女子传习所和其他职业教育机构也共同参与到女性知识教育的行列。此外,一些留学于海外的女学生更是受到西方文化的熏陶,这些教育拓展了女性的知识和视野,从而产生一个新的近代知识女性阶层。

随着中国女性接受教育人数的增加以及受教育程度的提升,知识女性在获得知识与独立人格的同时,也以新的思想观念和行为构建起新兴的社会群体阶层,并得到当时社会的关注和尊重。由于此时女学生的特殊社会地位和身份,她们自然而然成为服饰时尚、服饰色彩的引领者和传播者。同期,各种报刊将女学生时尚服饰的图像、文字报道作为重要内容进行传播,促使她们成为大众媒体追逐和青睐的对象。女学生平时的服饰色彩,“裙多黑色。衣不甚加褖”,但用于舞会的新装,则“亦嫣红姹紫,各穷其艳。舞纱大都均缀珠翠为之,或淡绿或橙黄,亦有胡帝胡天,不名一色,而极华贵者均在采用之列。”[1]女学生崇尚的“雅小求艳、新小随俗”的时尚着装和色彩风格得到各阶层女性的追逐与效仿,成为当时服装流行的时尚指南。社会上的青楼女子也仿照女学生的打扮和色彩潮流,进而形成了“出局而貂狐金绣仍为庸妓,自负时髦者必做学生装”[21]的格局。

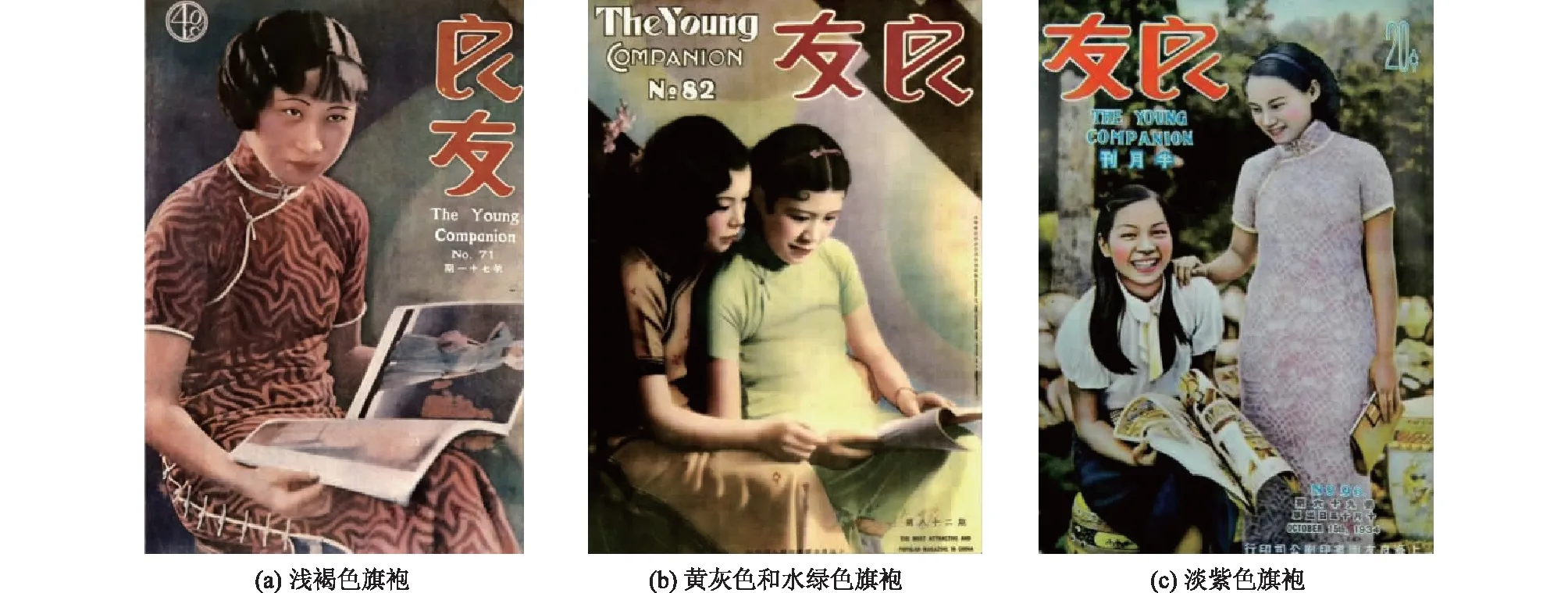

20世纪20—30年代,由于电影和戏剧产业的发展,女性电影和戏剧明星也成为令人瞩目的女性群体之一。女明星作为时尚女性的代表之一,不仅受到电影和戏剧粉丝的追捧与崇拜,其衣着、生活轶事也占据了各大报刊的首要位置。“明星艺人作为时尚、前卫的代言人,她们日常及演出中的服饰形象因其自身影响力的缘由,极大地影响和引导了社会各阶层对服饰款式、面料以及色彩等的审美认知和流行趋势。”[10]《良友》杂志封面中女性学生服饰色彩如图4[22]所示。

图4 《良友》杂志封面中女性学生服饰色彩Fig.4 Color of female students' dress on the cover of "Liangyou" magazine

5 结 语

文中以《二十五年来中国各大都会妆饰谈》为主要文献基础,从社会文化学角度探讨了民国服饰的色彩,清晰地认识到政权的更迭是民国服饰色彩特征形成和发展的先决条件,而社会经济、交通运输、对外贸易的发展则是重要的社会因素。中国服饰时尚、服饰色彩传播由政治中心向经济、商业中心的变迁和转移,促使沿海城市与内陆城市服饰时尚的变迁呈现非同步性、迁移性的扩大趋势;而西方商品的浸入使民国服饰观念、服饰色彩由传统的一元时代步入了唯“西”为尚的多元时代;女性活跃者、女学生、演艺明星在不同阶段分别扮演着民国服饰色彩时尚的引导者。上述诸多社会因素和服饰演变的特征,共同主导和构建了19世纪末到20世纪40年代民国服饰色彩时尚的基本格局。