碳中和视角下的氢能全产业链技术体系发展研究

吴 昊,张 鹏,张佳丽

(1.中国产业发展促进会氢能分会,北京 100080;2.水电水利规划设计总院,北京 100120)

0 引 言

在低碳减排的大背景下,全球能源结构正在向以清洁能源为主体的方向转变。其中,氢能作为最具发展潜力的清洁能源,可连接多种能源形式,构成耦合发展体系,是支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介,也是实现交通、工业和建筑等领域大规模深度脱碳的最佳选择。

发展氢能产业,对于推动源端可再生能源消纳利用和终端用能的清洁替代,构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系,有着关键的意义。同时,氢价值链很长,涉及许多不同类型的技术和制造业,氢能还将有效促进世界经济的发展,有利于实现能源产业转型升级和培育经济新增长点。

在绿氢与燃料电池及汽车应用带动下,氢能全产业链得到快速发展,制氢、储运、应用等多方面的技术取得了长足进步,产业链规模在全球不断扩大。氢能的多功能性已吸引了全球多个政府、多类企业和多家机构的强烈兴趣。中国境内已有130多家上市企业、1/3以上央企和30多家驻华知名外企在氢能领域积极布局[1]。

在碳达峰、碳中和目标的引领下,加快能源领域四个革命、一个合作,成为能源工作的重中之重,而氢能是推进能源革命和实现碳中和的关键环节。就氢能全产业链现状和发展趋势进行分析研究,有助于厘清行业发展脉络,把握产业发展航向,推动氢能产业发展。

1 制氢技术体系分析

制氢产业主要有化石能源制氢、工业副产氢、电解水制氢、生物质制氢等多种技术路线,产业链中还包含各类制氢相关设备的制造、制氢工厂及各类附属设施。制氢技术体系如图1所示。

图1 制氢技术体系

1.1 化石能源制氢

化石能源制氢主要包括煤制氢和天然气制氢。

煤制氢在所有制氢方式中成本最低,为0.6~0.7元/Nm3[2],但二氧化碳排放高。如果结合碳捕集、利用与封存(CCUS)技术,仍然是目前已知最便宜的制取低碳氢气的方式,但如果考虑提纯,煤制氢经济性会有所下降,综合成本将达到1.88~2.9元/Nm3(21.1~31.1元/kg)[3]。我国在新型煤制氢技术领域居于世界先进水平。

天然气制氢工艺主要分为甲烷水蒸气重整制氢(SMR)、甲烷部分氧化制氢、甲烷自热重整制氢以及化学链重整制氢。SMR是较为成熟的天然气制氢技术,应用最为广泛。在SMR制氢总成本中,天然气原料成本占比达70%以上,是决定制氢成本的关键。我国在天然气价格和品质上均不占优势,天然气制氢经济性低。

在几种新型天然气制氢技术中,部分氧化制氢工艺消耗的能量较少;高温裂解制氢二氧化碳排放低,有良好的应用前景;自热重整制氢中自供热可降低生产成本;化学链重整制氢技术可将反应过程和分离过程集成,使碳捕集更为便利,更具发展前景。

1.2 工业副产氢

工业副产氢主要来自焦炉煤气、氯碱工业、丙烷脱氢、乙烷裂解、合成甲醇及合成氨。因产量大,成本相对低,且靠近使用地,工业副产氢是当前国内发展氢能和氢燃料电池产业的主要氢源。

焦炉煤气多配套天然气、合成氨、氢气、联产甲醇合成氨等综合利用装置,是大规模高效低成本生产廉价氢气的途径,提纯制氢综合成本约为0.83~1.33元/Nm3,目前制氢潜力在工业副产氢中最大。

氯碱工业副产氢净化回收成本低,环保性能好,氢气纯度高。氯碱产业主要生产地与氢能潜在负荷区域重叠度高,但产能较分散,适合短距离、小规模氢源供应。氯碱副产氢综合成本约1.2~1.8元/Nm3。

丙烷脱氢原料大多依赖进口,东部沿海地区具备码头区位优势;乙烷裂解制乙烯副产氢仍处在起步阶段,但氢净化回收成本低,经济效益好;合成甲醇、合成氨工艺也较成熟。

1.3 电解水制氢

电解水制氢目前占全球氢气产量比重不高,但潜力巨大,是生产清洁氢气的主要方法。目前存在三种主要的电解槽技术:碱性电解(ALK/AEL)、固体聚合物电解质电解(SPE)和固体氧化物电池(SOEC)电解。其中SPE主要是指质子交换膜(PEM)电解技术。

ALK技术最为成熟,已实现大规模工业化生产,最大优势在于成本较低,易实现大规模制氢应用。目前ALK是国内可再生能源制氢的主要技术路线,碱性电解水制氢国内技术与国际先进水平保持同步,产品性能指标接近或优于国外竞争者。

PEM电解技术可克服碱性电解技术的多项局限,避免了碱液回收和循环,响应时间快,工作范围更加灵活,能更好适应风电光电波动性特点,在可再生能源制氢领域优势显著,也是加氢站电解水现场制氢最佳选择。但当前整体造价远高于碱性电解槽,技术主要掌握在国外厂商手中,国内自主研发厂商在技术成熟度、单堆规模、寿命等方面尚有不小差距,PEM电解设备价格偏高。

SOEC电解技术成熟度最低,目前仍未实现商业化应用。SOEC电解技术最大优势在于可双向运行,将氢转化为电,便于为电网提供平衡服务,并提高设备的整体利用率,但该技术尚需解决诸如高温下材料降解等问题。

图2 储氢运氢技术体系

1.4 其他方式制氢

生物质制氢技术主要有生物质热化学制氢法、生物制氢法和电解生物质制氢法,产业化水平不高。生物质制氢处理过程复杂,成本相比太阳能发电和风电电解制氢更昂贵,且大规模制氢潜力受制于生物质的供给。但将生物质制氢与CCUS技术相结合,可实现碳“负排放”,是未来深度脱碳的重要途径。

近年来,还有多个直接利用太阳能制取氢气的技术处在研究中,包括热化学水分解、光电化学水分解、光生物分解、微生物转化等。

2 氢储运及加注技术体系分析

储运是氢能产业的中间环节,包括高压气体储运装备、低温液态储运装备、新型储氢材料、加氢设备及加氢站建设运营等产业子环节。其技术体系如图2所示,各种储运形式的特点见表1。

2.1 氢存储

氢的储存方式主要分为4种:高压气态储存、低温液态存储、固态金属存储和有机液态存储。

高压气态储存具有成本低、能耗小、充放气速度快、动态响应好等优点。目前,车用储氢容器是气态储氢研究重点,国际先进技术多采用塑料内胆全缠绕气瓶(Ⅳ型),储氢压力70 MPa,国内通常以锻压铝合金为内胆,外包覆碳纤维,有35 MPa和70 MPa两种型号。高压气态储氢主要应用在固定场所,如制氢厂、加氢站等。

液态储运是将氢气在低温下进行液化,然后存放在绝热储存容器中进行运输。但氢液化能耗高,且储存容器绝热及耐压要求严格、制造难度大、成本高。液氢储运在较长距离运输中具备成本优势,是氢能大规模商业应用的必要储氢技术,预计2050年将成为工业氢气的主要储存形式[4]。

固态储存技术主要是金属储氢,具有低压、氢气纯度高、可重复利用等优点,但其商业化应用还须进一步提高质量储氢密度、降低分解氢的温度和压力、降低生成热、提高使用寿命等。

有机氢载体在常压下呈液态,储存和运输简单易行。常用的有机物氢载体(LOHC)主要有:苯、甲苯(TOL)、甲基环已烷(MCH)、萘等,新型材料仍在研究中。

氢基燃料储氢是将氢通过化学反应生成如氨和甲醇等液体燃料,可大幅降低运输成本并提高运输安全性。氨作为化工原料和燃料直接使用更具吸引力,是目前适合远距离运输的储氢方式[5]。

2.2 氢运输

氢运输的方式主要有3种:气氢拖车运输、液氢罐车运输和管道运输。距离、用途和终端用户氢的用量,是衡量不同氢运输经济性的重要影响因素。

气态氢气的运输通常利用集装格、长管拖车和管道等工具输送,其中,集装格运输灵活,适合需求量较小的用户;长管拖车技术成熟,规范完善,加氢站多采用该方式运输。液氢罐车运输使用槽罐车,其成本会随着规模的增大而大幅降低。管道运输适合大规模点地点的氢气输送,可以利用专用氢气管道,也可适当比例掺入天然气管道,实现大规模氢气运输。

表1 各种储运形式的特点

2.3 氢加注

基础设施中的加氢站是促进氢能发展的重要环节,加氢站三大核心设备为氢气压缩机、高压储氢罐、氢气加注机。

目前加氢站使用的压缩机主要有3种:隔膜式压缩、液驱压缩机和离子式压缩机。隔膜式压缩机氢气纯度高,压力高,但需要冷却降温;离子式压缩机能实现等温压缩,但尚未大规模使用。

储氢罐通常采用低压(20~30 MPa)、中压(30~40 MPa)、高压(40~75 MPa)三级压力进行储存,国内已拥有完全自主知识产权的45 MPa与98 MPa固定储氢容器设计与制造能力。

加氢机包括一系列部件:压力传感器、温度传感器、计量装置、取气优先控制装置、安全装置等。35 MPa的加氢机基本实现国产化,但加氢枪、流量计等核心零部件仍依赖进口;70 MPa实验样机已开发,在产品工艺改进、成本控制和商用化方面仍待加强。

3 氢能应用技术体系分析

氢能应用环节是其产业链末端,包括氢燃料电池及汽车应用,也包括氢及氢基燃料在工业、电力、建筑、医疗等领域的应用。在全球氢能新一轮商业化浪潮中,我国氢能和燃料电池产业获得快速发展,氢能终端应用规模不断扩大。

3.1 氢燃料电池

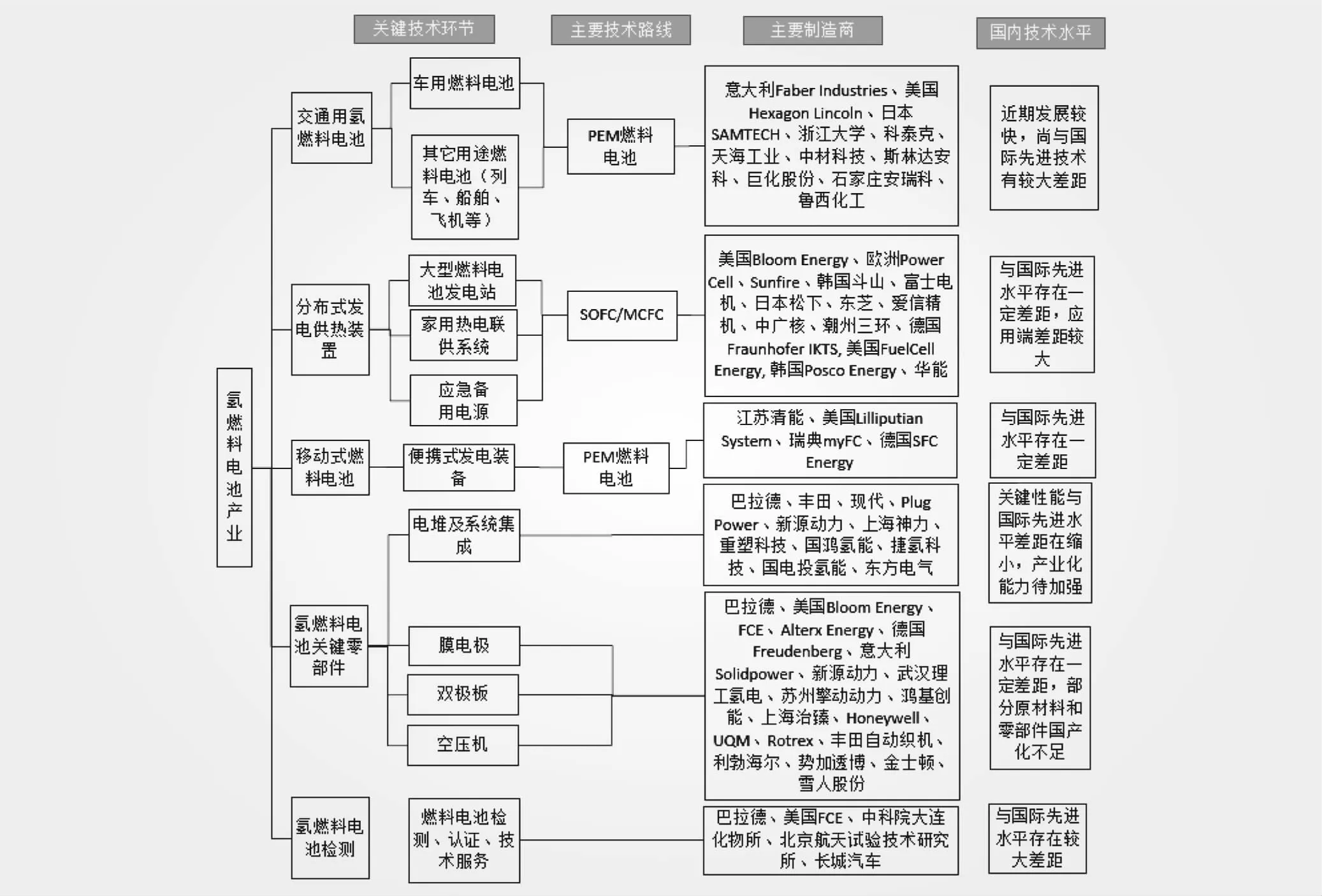

燃料电池是氢能转化为电能和热能的装置,是当前氢能应用的主要形式,可广泛应用在交通、工业、建筑、军事等领域。燃料电池技术主要有碱性燃料电池、磷酸燃料电池、固体氧化物燃料电池、熔融碳酸燃料电池和质子交换膜燃料电池。质子交换膜燃料电池工作温度低、启动快、比功率高,在交通领域得到广泛应用,而熔融碳酸盐燃料电池和固体氧化物燃料电池在发电、供暖领域更具优势。氢燃料电池应用技术体系如图3所示。

3.1.1 燃料电池及关键零部件

目前,燃料电池性能和成本最受关注,电池结构、催化剂优化等是研究重点。氢燃料电池堆是整个燃料电池产业链的核心部分,其性能和成本直接决定了燃料电池产业化进程。近年来,国产技术产业化步伐加快,国内正在从技术引进向自主化研发过渡。

我国燃料电池关键材料和部件,在可靠性和耐用性方面与国际先进产品相比仍然存在差距,不少部件仍然依赖进口。主要零部件情况如下:

(1)膜电极(MEA),燃料电池电堆的核心零部件,结构包括质子交换膜、催化层和气体扩散层等。

图3 氢燃料电池技术体系

目前,国产质子交换膜技术已达国际水平;催化剂已突破技术瓶颈,小规模量产和商业化应用相对成熟,但与国际领先产品相比,铂含量相对较高,性能较差;气体扩散层仍以进口产品为主,国内尚无规模化生产能力。

(2)双极板,其质量直接影响电堆的输出功率和使用寿命,大批量低成本制造对降低燃料电池汽车成本意义重大。目前,我国金属双极板产业化得到快速发展,产品精度、寿命、一致性上均表现较好。

(3)空压机,常用的类型有罗茨式、螺杆式、涡旋式和离心式等。目前无油螺杆式空压机已成为市场主流,而离心式空压机因在功率密度、效率和噪声等方面具有最好的总体效果而被多数车企青睐。

3.1.2 燃料电池应用

在交通领域,燃料电池汽车竞争力正在增强,相比纯电动汽车,预计2025年600 km重卡和650 km出租车总成本(TCO)的都将具备优势,2030年200 km以上城市汽车也将取得优势;对比传统燃油车,在商用车领域,燃料电池汽车在各里程下优势会更早出现。

燃料电池轨道交通应用已取得实质进展,欧洲技术和示范推广领先,我国也较早开展相关研究;船舶和航运方面,氢燃料电池的应用是脱碳关键,但我国目前大功率燃料电池技术和船用动力系统尚有不足;航空业应用前景同样广阔,燃料电池适用于中短程飞机,而长途商用飞机更适合燃氢发动机或直接使用氢基合成燃料。

在发电领域,燃料电池发电是增强电网灵活性的重要手段,在固定式发电、移动式发电等方面均有广泛应用,固定式发电又主要分为分布式发电(热电联产)、家用热电联产、备用电源等几种场景[6]。

过去10年,全球固定式燃料电池装机容量一直在快速增长,不过燃料以天然气为主,氢燃料使用较少。在备用电源领域,国外通信用燃料电池应急备用电源已实现成熟商业化应用,而国内也已在通信基站等场所实现少量应用。

3.2 氢能其他应用

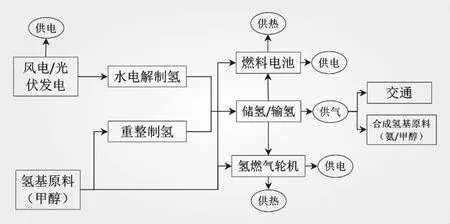

除了燃料电池的重要应用,氢及氢基燃料直接利用范围更为广泛,可实现发电、供热、工业脱碳等多种功能。

其中,氢燃烧发电在电力领域目前规模很小,只占发电总量的不到0.2%。除了燃料电池丰富的发电应用外,氢发电还可在诸多领域发挥作用,既可以在传统燃煤电厂掺入氨共燃发电,也可使用燃氢轮机直接发电。

而作为一种储能手段,氢气热值高、环保、存储和运输形式多样、用途广泛,是一种较好的能量存储介质,适合长期储能,可支持高比例可再生能源渗透率。氢储能在多能互补和微电网应用中,有助于降低微电网成本[7]。多能互补、微网园区耦合氢能技术路径见图4。

图4 多能互补、微网园区耦合氢能技术路径

在建筑领域,利用天然气管网掺氢是目前建筑供暖的一个热点,可实现天然气的部分替代。未来直接在建筑内利用氢产生的热量供热潜力较大,与电供暖形成能源协同,有利于平抑电力需求季节性不平衡。

在工业领域,未来用氢潜力相当可观。在传统用氢方式中,炼油是最大的用户,氢主要被用于加氢除杂(主要为硫)和加氢裂化[8]。此外,氢气在冶金领域作为还原剂,以及合成氨、甲醇、甲烷等化工应用,未来前景同样广阔。

4 结 语

当前,氢能与可再生能源的深度融合、协同发展已形成共识。我国在氢能传统应用领域具有优势,氢工业基础较完备。但在以绿氢和燃料电池汽车应用为特征的全球新一轮氢能技术革命中,我国起步较晚,技术水平和产业化水平均与先进国家存在不小差距。

制氢方面,我国化石能源制氢和工业副产氢技术成熟、规模较大,特别是煤制氢成本低廉,但CCUS技术尚不成熟,成本高、应用比例低,灰氢减排压力大。风、光等可再生能源制氢潜力巨大,成本快速下降,是未来制氢产业重点发展方向,但与可再生能源有良好匹配性能的PEM电解水设备国产化水平有限,自有技术亟待提高,可再生能源发电系统与电解水装置耦合技术尚不成熟。

储运氢方面,低成本、大规模、长周期储氢技术差距较大,地下洞穴储氢、天然气掺氢、管道输氢等研究及示范应用仍须深入,大规模可再生能源发电与氢储能、氢非电应用相结合的示范验证工作亟待开展。

氢能应用方面,燃料电池和燃料电池汽车是发展重点,相关投资密集,国内燃料电池电堆及关键原材料产业化水平和产品性能已取得长足进步,在燃料电池辅助系统方面尚待加强。燃料电池商用车(专用车)领域应用规模全球领先,乘用车技术待完善,氢能在其他交通领域的应用仍待突破。燃料电池在发电和供暖领域的应用较少,相关技术差距明显。氢能在工业、建筑等其他领域的应用仍处在研究阶段,其多功能性尚未得到体现。

整个氢能产业链中,可再生能源制氢和氢储能在我国意义最重大,是优化能源结构、实现减排目标、保障能源安全的根本性途径。基础研究工作扎实,具备发展条件,已列入国家科技攻关重大专项。但目前示范验证和产业化技术水平差距较大,应重点予以突破。