国家内部地域文化差异及其对组织的影响*

朱秀梅 郑雪娇 许 海 徐艳梅

国家内部地域文化差异及其对组织的影响*

朱秀梅1郑雪娇1许 海2徐艳梅1

(1中国科学院大学经济与管理学院, 北京 100190) (2山东能源新疆能化有限公司, 乌鲁木齐 830000)

国家内部(次国家层面)地域文化差异及其对组织的影响是跨文化管理研究的一个新方向。国内外均广泛存在次国家层面地域文化差异, 差异的内容主要包括霍夫斯泰德和施瓦茨的文化价值观维度, 尤其是个人主义−集体主义, 且差异的程度在不同国家之间显著不同。现有实证研究发现, 地域文化背景影响消费行为、管理决策、和企业行为和绩效(如风险行为和创新), 企业家出生地与企业所在地文化差异影响企业经营绩效, 国家内部地域文化差异的程度还影响企业跨国经营决策和效益(如对外投资, 并购)。未来研究应更多的关注个人主义−集体主义以外的文化维度, 用主位视角来丰富理论和测量方法, 更全面的研究国家内部地域差异和跨地域文化区互动对个人, 团队和组织绩效的影响。

跨文化管理, 文化差异, 价值观, 地域差异, 次国家层面差异

1 引言

文化是指一个相对稳定的、由社会中人们共有的价值观、信仰、规范、传统和器物所组成的多层次结构; 其核心是文化价值观, 是为社会大多数成员所信奉和普遍倡导的信念, 并通过塑造行为规范来影响社会成员的态度和行为(Taras et al., 2010; 赵向阳等, 2015)。文化价值观是一个多层次的概念, 从宏观到微观, 可以定义在国家、次国家区域(subnational region)、组织、团队和社会群体等层面(Erez & Gati, 2004; Hutzschenreuter et al., 2020)。自Hofstede于1980年将国家文化价值观维度理论带入主流管理理论体系以来, 国家文化价值观差异及其组织影响得到了管理学界的广泛关注。众多研究证实文化价值观影响个人的认知、态度和行为, 文化差异亦对团队和企业组织的结构(如人力资源管理体系)、过程(如团队决策过程)和结果(如绩效和创新)有重要影响(Kirkman et al., 2006, 2017)。大多数现有跨文化管理研究的对象是国家文化或国家之间的文化差异, 建立在国家内部文化同质的隐性假设基础之上(Taras & Steel, 2016)。

但近年来, 越来越多的学者, 包括美国管理学会(Academy of Management)前任主席Rosalie Tung, 呼吁在跨文化管理研究中一定要重视国家内部差异(intra-country diversity or subnational cultural variation) (Sasaki & Yoshikawa, 2014; Hutzschenreuter et al., 2020)。这一呼吁又与像中国这样幅员辽阔历史悠久的多民族国家尤其相关。中国内地不同地域的自然地理环境、历史传承、宗教信仰、地区方言和经济发展等方面均有很大差异, 致使不同地区的文化价值观、风俗习惯、行为方式也有差异(赵向阳等, 2015)。有学者甚至认为中国内地的地域差异比欧洲各国之间还要明显(黄赜琳, 王敬云, 2006)。改革开放极大促进了生产要素的自由流动, 越来越多的企业进行跨省扩张(汪建成等, 2008), 而跨省经营可能面临不同的外部社会文化环境。与此同时, 中国的流动人口规模从1982年的657万人持续增长至2010年的2.2亿人, 占全国总人口的17%左右(戴晓东, 2011), 这导致越来越多来自不同地域的员工在一起合作共事, 员工与管理者都需要面对组织人员地域多样化的内部挑战。

地域文化价值观的差异在多大程度上存在?表现在哪些方面?国内企业在跨省投资发展过程中, 除了经济和政策等因素外, 也会遇到跨地域文化发展的问题, 企业的外部文化环境对其有何影响, 企业如何应对?不同地域背景员工间的文化差异又如何影响企业发展和员工产出?对这些问题的探索将极大拓展跨文化管理研究的理论空间和应用范围, 亦能为我国企业跨地域和跨国管理实践提供宝贵的借鉴指导。本文围绕以上问题, 梳理国家内部地域文化价值观差异的现有文献, 总结归纳相关知识现状, 明确理论和实证空白。在此基础上, 讨论未来研究的可能方向, 以期进一步推动次国家层面跨文化管理研究, 并为我国企业实践提供借鉴与参考。

本文引言之后的组织框架如下:第二部分归纳总结其他国家内部地域文化价值观差异的维度; 第三部分聚焦于中国内地地域文化区的划分和地域差异的维度; 第四部分梳理国家内部地域文化差异的组织影响; 第五部分提炼现有文献关注的共同主题和主要结论, 并讨论提出未来研究的几种可能方向。

2 其他国家内部地域文化差异维度研究

国家层面的跨文化管理研究隐含的一个假设是国家内部文化同质, 越来越多的研究表明这一假设不符合现实, 因为国家内部不同地域间往往在诸多维度上存在显著差异(Hutzschenreuter et al., 2020)。文化差异产生的原因主要是地理环境的差异及由此带来的生存和生产方式, 在加上历史、政治、经济、宗教和与外界交流互动等要素长期演化的结果(胡兆量, 1998; 方创琳等, 2017)。地理因素是影响文化形成最稳定的因素, 影响力最大, 所形成的文化的可变性最弱; 在地理因素之外, 历史、人口、宗教、语言、经济、政治法律这几类因素也对文化产生重要影响, 其影响程度显示出由强到弱的变化(赵向阳等, 2015)。这些因素在世界范围内的差异, 塑造了国家层面文化差异; 在同一国家内部亦存在差异, 是国家内部地域文化差异的根源。

在现有文献中, 国家内部地域或地区这一概念泛指次国家层面的拥有一定共性的区域空间(sub-national regions), 既可以是属于同一个行政区划的省级区域(如中国四川省、美国加州、印度旁遮普邦)或市县级区域, 也可以是在地理、气候、经济、制度、语言和种族等方面有相似性的非行政区划的区域(如中国华北地区、珠三角、美国新英格兰地区) (李善民等, 2019; 赵向阳等, 2015; Dheer et al., 2015)。区域内部有较高同质性, 与其它区域有较大差异性。文化价值观是不同区域内部相似性和外部差异性的一个重要维度。实证研究中, 两种定义均被用来作为分析单位来测量评估国家内部地域文化差异, 也都包括在本文关注范围内。针对国家内部地域文化差异的研究虽然很有限, 但结果表明:(1)国家内部地域文化差异在多个维度上广泛存在; (2)不同国家之间内部地域文化差异的程度也显著不同。

在北美洲, Joseph等(1999)发现美国在个人主义价值观上有明显的地域差异, 主要表现为中西部平原和山区的个人主义最强, 南部地区集体主义最强。MacNab等(2010)发现夏威夷样本比佛罗里达州的样本有更高的集体主义和不确定性规避(uncertainty avoidance) (Joseph et al., 1999; MacNab et al., 2010)。Varnum和Kitayama (2010) 发现美国和加拿大两国西部的州或省均比东部呈现更强的个人主义。Harrington和Gelfand (2014) 发现, 在文化松紧度上(指文化规范的约束强度和对偏差行为的宽容度), 美国东南部各州总体上文化紧密度较高, 而西部沿太平洋各州整体上较松散; 文化最紧密的三个州依次为密西西比州、阿拉巴马州和阿肯色州; 而文化最松散的三个州依次是加利福利亚州、俄勒冈州和华盛顿州。

在南美洲, Lenartowicz和Roth (2001)使用Schwartz文化价值观维度和相应量表为工具, 发现巴西国内4个主要地区的人群在成就(achievement)、享受(enjoyment)、自我导向(self-direction)、限制性(restrictive conformity)和安全(security)五个方面的价值观上存在显著差异。Hofstede等人(2010)的3个独立研究中发现巴西的27个州可以聚类成文化价值观差异明显的5个区域, 有较多非洲血统和文化根源的东北部与有较多印第安人血统和文化根源的北部地区之间价值观差异尤其显著。Lenartowicz等(2003)以巴西、乌拉圭、哥伦比亚和委内瑞拉的小型零售店经理为研究对象, 用Rokeach的价值观模型测量比较他们跟管理行为最相关的6种价值观, 包括胸襟开阔(broadminded)、能力强大(capable)、勇敢(courageous)、富有想象力(imaginative)、独立和智慧(independent and intellectual), 发现这4个国家内部均存在显著的地域差异。

在欧洲, Dolan等(2004)研究发现, 西班牙的安达卢西亚和加泰罗尼亚两个地区在工作价值观(工作的外在价值和内在价值)和生活价值观(家庭生活、地位与物质追求)上有显著差异。Beugelsdijk等(2006)分析了欧洲价值观问卷中来自11个国家55个地区的数据, 发现在传统−理性(traditional/ secular-rational), 生存–自我表达(survival/self- expression)两个基本价值观上存在明显的国家内部地区差异。Kaasa等(2014)发现欧洲各国内部在Hofstede的个人主义、权力距离(power distance)、不确定性规避(uncertainty avoidance)和阳刚性(masculinity-femininity) 4个维度上均存在显著地域差异。具体而言, 法国东北部的两个地区比其他地区有更高的不确定性规避; 斯洛文尼亚东部比西部有更高的权力距离和阳刚性; 德国的Mecklenburg-Vorpommern和Brandenburg两个地区在集体主义、权力距离和不确定性规避维度上得分都远高于德国其他地区。Huggins和Thompson (2016)发现英国的核心经济地区, 包括伦敦、英格兰东南部和东部, 比其他经济上相对边缘的地区有更高的个人主义和阳刚性倾向, 并且更重视工作和教育, 强调遵守社会规则, 有更高的文化多样性。

在亚洲, Ralston和Napier (1999)发现越南北部经理人比南部经理人有明显更高的集体主义倾向。Kitayama等(2006)也发现, 北海道比日本其他地区有更接近于美国白人样本的个人主义心理特征, 并认为这符合自愿拓疆理论, 因为该地区在日本历史上曾是类似于美国西部蛮荒的边疆。在明治维新时期, 日本政府从各地招募了大量武士和农民到北海道拓荒定居。移民本身具有的高度自主独立, 求新冒险的心理倾向, 被艰苦的拓荒环境选择强化, 被群体聚集进一步制度化, 然后传递给其他人和下一代, 影响了今天的北海道区域文化。Yamawaki (2012)发现集体主义水平较高的县主要集中在日本的北部和中部, 而个人主义水平高的县则分布于全国各地, 主要包括政府管辖的且城市化水平高的地区。Marcus等(2019)运用文化的气候经济理论研究了土耳其内部地域文化差异, 发现在气候较恶劣的富裕省份, 集体主义程度较低; 在气候较恶劣的较贫穷省份则相反。Dheer等(2015)根据地理环境特征(包括气候、土地类型和地形地貌)和制度环境差异(包括政治制度、宗教组织和基于技术和教育的现代化程度)将印度划分为9个地区, 开发验证了一个反映印度社会本土重要文化价值观的7维度量表(包括遵守制度institutional non-compliance、男性至上male dominance、传统和谐harmony with traditions、工作重要性work values、目标自主性goal orientation等), 并证实印度各地区在这7个价值观维度上有显著差异。

最后, 少数研究测量并比较了不同国家内部地域文化差异的程度大小。Alesina和Zhuravskaya (2011)研究比较了90个国家内部不同地域人口在语言、民族和宗教上的分布, 发现不同国家之间内部地域文化差异程度不同。发达国家的内部地域差异总体上大于发展中国家, 而拉美各国内部在种族和语言两方面地域差异最大。Kaasa等人(2014)比较了欧洲各国内部区域在Hofstede文化价值观上的得分, 发现芬兰、瑞典和挪威的国内文化差异小于跨国文化差异, 而西班牙、葡萄牙和法国国内文化差异甚至大于跨国文化差异。越来越多的学者认为国家内部文化差异的程度(包括但不限于地域文化差异的程度), 跟反映国家文化价值观整体趋势的指标一样(如Hofstede, Globe等构造的基于样本平均值的国家层面的文化价值观指标), 也是国家文化的重要特征(Au & Cheung, 2016; Youssef & Christodoulou, 2018)。跨文化研究需要两者一起关注, 才能更准确完整的描绘国家文化, 更全面的理解国家文化如何影响个人和企业。

3 中国内地地域文化差异研究

3.1 中国内地地域文化区的划分

中国内地地域文化差异研究的一个重要方面是划分地域文化区。国内学者对地域文化区的划分, 经历了根据地理环境特征等影响文化的外部因素分类, 到直接根据价值观相似度聚类, 再到依据多个指标综合划分地域文化区, 并提出具体假设, 验证不同区域价值观对个体影响的过程。对地域文化区进行分类的方法也逐渐定量化, 涉及的学科范围从初始的地理学、历史学, 到社会学、心理学、管理学等。但现有学者对地区分类的认识越来越深入, 越来越注重明确地区文化差异的维度, 并开始探索地域文化对人们心理、行为的影响。

早期主要是历史学家和文化地理学家依照地理, 气候特征和生产条件等标准, 比如四百毫米等降水线, 一月平均气温零度线、季风气候分界限、山脉分界线、水稻小麦分界线等, 来划分不同的地域文化区。最简单最常用方法是以秦岭、淮河为界线的南北划分, 即传统的南稻北麦、南船北马的分界线(吴必虎, 1996)。胡焕庸于1935年根据人口分布情况提出的“胡焕庸线” (黑龙江爱辉−云南腾冲的人口地理、综合生态环境分界线), 将中国内地划分为东南部的农业文化和西北部的牧业文化两大区域。吴必虎(1996)在以“胡焕庸线”为基础的两大文化区内部再进一步细分, 将中国内地划分为中原、关东、扬子、西南、东南、蒙古、新疆、青藏8大文化区。历史学家许倬云(2006)用地理环境特征为划分标准, 明确提出“中国文化是多元文化”, 认为内地地域文化可以分为7种基本类型, 从北算起为:(1)以沙漠、草原为主的蒙古地区; (2)以森林、山地为主的东北地区; (3)以黄土高原、黄土平原为主的黄河中下游地区; (4)湖泊、河流众多的长江中下游地区; (5)自北向南的沿海地区和岛屿; (6)有高山、盆地和纵行谷地的西南地区; (7)遍布高山和高原的西北地区。范勇(2010)根据季风和风土对中国内地不同地域的影响提出传统上汉族聚居的地区可以分为5种文化类型, 分别是黄土高原文化(包括晋、陕、甘的一部分)、华北平原文化(包括京津、冀、鲁、豫等)、长江上游的山地文化(包括云、贵、川、桂等)、长江中下游平原文化(包括湘、鄂、赣、苏、浙、皖等)和南部低山丘陵地区文化(包括闽粤两省)。这些研究对中国地域文化区的分类主要依赖地理, 气候等特征因素; 文化区域间的差异和区域内部的相似性均为理论假设, 并没有实证数据支撑, 并且缺乏对不同地域间文化差异具体内容的讨论和预测。

意识到单纯的自然地理和人文经济划分, 并不能直接反映不同地域的文化差异, 学者们指出, 文化区域的划分, 除了要考虑“划分文化区域的具象感应条件”, 即“一般以人口分布, 民族聚落, 经济结构, 山脉河流以及气候特征等一系列具体事物作为文化景观, 并据此进行文化区域的划分”, 还应该考虑非具象的, 无法用肉眼观察到的, 人们共同经历的复杂心理体验, 比如文化传统的感应和文化氛围。这些要素在空间上的一致性和差异性应当是划分文化区域的重要标准(阎耀军, 2007)。因此, 学者开始直接根据文化相似性聚类, 并且更偏向用实证数据的方法划分和验证区域文化差异的存在。陆大道(2003)结合民族的区域分布特点和各地文化的相似度将中华文化划分为七大文化圈, 分别是东北文化圈、游牧文化圈、黄河流域文化圈、长江流域文化圈、闽粤台文化圈、云贵文化圈、青藏文化圈。刘世雄(2007)先使用专家意见法, 根据各个省之间的文化相似性, 把中国31个省、直辖市和自治区分为7个文化区, 分别是:东北(黑、辽、吉)、华北(京、津、冀、鲁、晋)、西北(蒙、宁、陕、甘、青、新)、西南(云、贵、川、渝、藏)、华南(粤、桂、琼)、华东(江、浙、沪、闽、赣、皖)、华中(鄂、豫、湘), 然后分析1120份问卷数据进一步验证了这7大区域总体上在长期导向(long term orientation)、人与宇宙(human-nature orientation)、不确定规避(uncertainty avoidance)、物质主义(material comfort)、时间导向(time orientation)、集体主义(collectivism)、情感反应倾向(affectivity versus affective neutrality)这几个价值观上存在显著差异, 但并没有明确指出哪些区域之间在哪些维度上有差异, 也没分析不同区在某一价值观上的得分高低和相对位置。赵向阳等(2015)整合多种地域文化分类理论和标准, 收集了中国内地所有省市自治区的56所高等院校3690位新生的数据, 通过判别分析法来确定不同省份的类别归属。他们的研究显示, 根据影响文化的外部因素差异, 例如地理、历史、人口、宗教、语言、经济和政治等, 中国内地可以分11个区域文化圈; 而根据与工作和管理有关的Globe文化价值维度分类, 这11个地域文化圈又可以聚合为7个; 如果根据更加普适的施瓦兹文化价值观来分类, 则可以进一步聚合成4个地域文化圈。总体来说, 这篇文章用了3种方法对文化区域进行聚类, 得出每个省份的不同文化价值观得分, 对不同省份价值观的得分和相对位置, 提供了一些深入的了解, 比较全面地描绘出了中国的地域文化地图。

但是, 以上不管是基于地理特征的分类, 还是基于相似文化的聚类, 都仅根据其理论架构划分出文化区域并给予命名; 较少对区域间具体在哪些文化维度上存在差异, 以及差异的方向进行理论讨论, 并提出和验证假设; 更没有进一步讨论文化区域差异的组织影响。心理学和管理学学者推动了这方面研究的发展。任孝鹏及合作者不仅关注地域文化区的划分, 还讨论了区域间文化差异的具体维度和方向, 及其对人们心理、行为、社会互动过程的影响(任孝鹏等, 2018; 骆诚, 任孝鹏, 2018; 马欣然等, 2016)。马欣然等人(2016)等用实验法验证南方地区的人对内外圈子的边界比北方地区更清晰, 集体主义倾向较北方地区更强。任孝鹏(2018)和Ren等人(2021)聚焦于影响集体主义的地域生态因素, 整合以往相关文献, 在“胡焕庸线”、长城线和秦岭−淮河线的基础上, 提出三线理论, 将中国划分为集体主义水平不同的4个区, 旨在提供一个完整的框架对比不同区域个人行为、心理价值观的差异, 并强调了地理差异通过影响生产方式社群组织形式和人际关系, 进而影响人们心理特征的过程。

进一步对比不同学者对文化区域的具体划分情况, 可以看到尽管不同学者的区域划分有较高重合, 且大部分省份的归类在不同的区域划分标准下有一定稳定性, 不同的划分方法还是有明显差异。一是划分的精细程度不一样, 不同方法划分出的地域文化区域个数不同, 最多的将中国内地分成11个地域文化区(赵向阳等, 2015), 最少的仅划分成2个(胡焕庸线)。二是部分省份的文化地域归属差异较大, 包括宁夏、甘肃、青海、内蒙、江苏、广西、四川、河北、安徽等省。这些省份位于多个文化区域的分界线上, 属于文化过渡带和边缘区, 省内差异较大, 以省为单位时的地域文化区归属有一定的模糊性。因此, 多位学者将这些省份拆分成两个或多个次省份地区, 分别归划到了不同的地域文化区。比如, 江苏以淮河为界被划分为南北两个次省级地区, 淮河以南被划到扬子文化区, 而淮河以北则被归到中原文化区(吴必虎, 1996)。Dong等人(2018)也发现, 同属于宁夏的吴忠市青铜峡和固原市原州区的文化价值观也存在差异。这说明, 省份边界有一定随意性, 并不能等同于地域文化区的边界; 对于处于文化区域分界线上的省份, 在进行地域差异分析时, 分析单元应当落到次省际地区上, 如市或县。

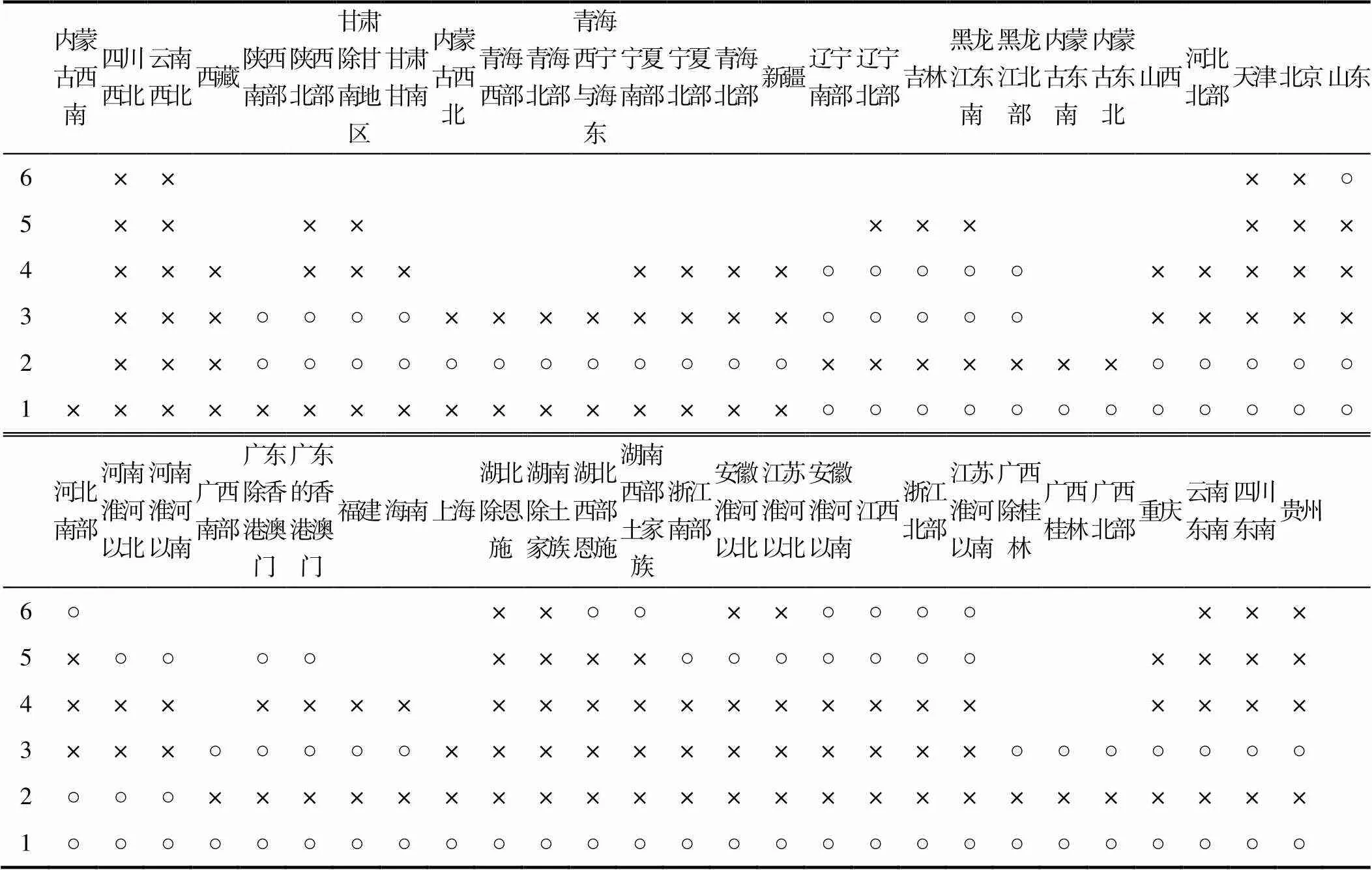

为了更系统清晰地分析不同学者对中国内地地域文化区域划分的共识和分歧, 本文汇总了上述文献中6位学者划分地域文化区时使用的省份或次省级地区的名单, 得到55个省份和次省级地区(一个省份只要被一位学者拆分成了多个次省级地区, 我们就以次省级地区代替整个省份)。然后, 我们以省份(地区)为行, 学者为列, 呈现每个省份或次省级地区被每个学者划分到哪个地域文化区(见网络版附录1)。接着, 我们以这55个省份和次省级地区为节点, 根据6位学者对地域文化区的划分结果, 构建了省份(地区)相似度矩阵。两个省份(地区)如果在上述6位学者的划分方法中从未被归类到同一地域文化区, 其相似度就为0; 如果被一个学者划分到同一地域文化区, 则相似度得分为1; 以此类推, 相似度最高得分为6, 即所有6位学者都将这两个省份(地区)划分到同一地域文化区。然后我们用UCINET对省际相似度矩阵进行层次聚类分析(Hierarchical Cluster Analysis) (Borgatti et al., 2014)。层次聚类法根据省际相似度从高到低将各省归类成更大的地域文化区; 相似度越高的省份将越先被合并; 形成的新的地域文化区和剩下的省份(地区)中相似度最高的又被合并, 形成的新地域文化区和剩下的省份(地区)再进一步聚类, 直到所有省份被合并为一个整体。

层次聚类分析结果如表1。左边第一列的数值(1~6)表示该行显示的是相似度为该分值时的聚类结果:特定分值所对应的行中的空白格表示该列所示省份(地区)跟其他省份(地区)相似度得分低于该行分值, 不能聚类; 相邻且符号相同的格表示同属于一个地域文化区。比如在相似度为6的水平上, 四川西北和云南西北被归属于同一文化区, 天津和北京归属于同一文化区, 山东和河北南部归属于同一文化区; 空白格表示该列对应省份(地区), 比如西藏, 与其他地区的相似性更低, 无法在相似度6分的水平上聚类。前述地域文化区域划分研究中共识越高的省份和地区就越早被聚类; 而前述研究中分歧越多的省份和地区, 越晚被聚类。

整体来看, 现有文献中大部分学者认可(相似度大于等于5分)的跨省地域文化区有8个, 包括:(1)川西北和滇西北, (2)陕北和甘肃非甘南地区, (3)辽宁北部、吉林和黑龙江东南, (4)津、京、鲁和冀南, (5)粤港澳, (6)鄂湘, (7)苏浙皖赣, (8)渝、贵、川东南和滇东南。可以认为, 这些地域文化区内部相似度很高。其余25个省份地区的文化区归属有一定分歧, 相似度得分低于5, 没能被聚类(见5分行里的空格)。

表1 省份(地区)聚类结果

注:相邻的同样符号表示在相似度为首列数字时被归为同一个地域文化区; 空白格表示该列所示省份(地区)跟其他省份(地区)相似度得分低于该行分值, 不能聚类; ○和×无实际意义, 仅表示在该行相似度时可被聚类。

把相似度降到中等程度(大于等于3分, 即前述相关文献中一半或更多学者认可)时, 原有的8个地域文化区进一步合并, 并纳入新的省份地区形成了7个更大的地域文化区:(1)西藏加入了川西北和滇西北, (2)甘南和陕南先后加入了陕北和甘肃北部, (3)黑吉辽三省合并(辽宁南部和黑龙江北部新加入), (4)京津鲁冀合并了山西和河南, (5)粤港澳加上了闽琼和广西南部, (6)鄂湘与苏浙皖赣合并又纳入了上海, (7)重庆加入了贵州、川东南和滇东南, 又进一步合并了广西北部和桂林地区。一部分在5分时未能聚类的省份地区被聚合为一个新的地域文化区, 即(8)宁夏、新疆、青海和内蒙西北部。内蒙西南、内蒙东南和内蒙东北是仅有的3个在3分时还未能被归类的地区, 说明其归属的分歧最大。最终, 内蒙东南和内蒙东北在相似度为2分时被并入(3); 内蒙西南在相似度为1分时被纳入由(1)、(2)和(8)合并而成的地域文化区。可以看到, 相似度为1分及以上时, 中国内地所有省份(地区)包含了两个大的地域文化区, 对应以胡焕庸线为界划分出的西北和东南地区(胡焕庸, 1935)。

3.2 中国内地地域文化差异的内容维度

现有文献主要关注了中国内地不同地区在Hofstede文化价值观维度上的差异, 尤其是个人主义−集体主义价值观。与自愿拓疆运动理论一致, Kwon (2012)发现深圳的个人主义倾向远高于太原; 陈姗姗等人(2016)发现自愿移居地区(深圳)比对照组(佛山)的独立我更高; 骆诚和任孝鹏(2018)也发现深圳大学生的价值观比襄樊的大学生更偏向个人主义。van de Vliert等(2009)对中国15个省份的比较研究表明:气候变化和经济状况共同影响个人和省际层面集体主义的程度; 在低收入、气候环境恶劣的省份(如黑龙江), 集体主义最强; 而在气候适宜的省份(如广东)集体主义最弱。马欣然等人(2016)比较了来自27个省份的745名被试, 发现南方人集体主义倾向更强于北方人。作者们认为这一差异源于历史文化动力因素, 即中国历史上以儒家文化为代表的中原文化体系的重心的不断南迁, 导致了南方人有更为强烈的集体主义倾向。

Talhelm团队(2014)用实验方法测试了地域背景不同的1162名汉族学生的思维风格和自我构念类型。结果发现, 在控制了地域经济发展水平和疾病率之后, 来自水稻种植区域的学生整体上有更高程度的东亚集体主义文化特征, 包括更倾向于整体性思维(holistic thinking)和互依性自我构念(inter-dependent self-construal); 而小麦种植区的学生整体上介于典型东亚文化和西方文化之间, 体现出更高的个人主义倾向, 包括更高程度的分析性思维(analytic thinking)和独立性自我构念(independent self-construal)。后续研究指出Talhelm团队的研究存在多重缺陷, 包括样本地域分布不均匀、关键变量测量误差、遗漏关键控制变量(Ruan et al., 2015), 误将大豆和玉米为主要农作物的地区归类为小麦产区(Hu & Yuan, 2015), 研究结果与中国历史研究结果矛盾(比如南宋之前的多数中国人虽长期生活在小麦区, 但他们的思维方式却主要是整体思维, 几乎没有分析思维)等等(汪凤炎, 2018)。因此, 水稻理论以及基于地域种植类型差别的地域文化差异能否成立仍有待进一步研究。但Dong, Talhelm和Ren 在2018年以中国宁夏的吴忠市青铜峡和固原市原州区作为稻米和小麦产区的代表, 测试了两个地区高中学生的隐性个人主义、忠诚/裙带关系和感性风格, 仍然发现稻米产区有更高的互依性自我构念, 表现出更强的集体主义倾向。

中国内地在Hofstede其他文化价值观维度上的地域差异也获得少量实证支持。Kwon (2012)发现深圳的长期导向文化价值观低于太原。张立火和孙澈(2013)发现我国西部地区比东部地区有更大的权力距离和短期导向倾向。佘元冠和祁卫士(2010)在理论分析的基础上提出, 相比北方地区, 我国南方地区不确定性规避更强而阳刚气质更弱。黄河(2014)也发现, 我国阳刚性价值观呈现出南方低北方高(以秦岭淮河一线为界), 东部低西部高(以“胡焕庸线”为基准)的地域差异特征。

少数学者也采了施瓦兹的价值观理论来研究中国内部地域文化差异。Ralston等(1996)以施瓦兹的理论为基础, 比较了代表中国6个不同区域的6大城市的国企高管的管理价值观。结果表明, 上海(东部)和广州(中南部)经理人在个人主义(Individualism)、变革开放性和自我提升方面得分最高, 北京(北部)和大连(东北)次之, 成都(西南)和兰州(西北)经理人最低。Sun等(2013)对中国各大高校新生的大规模问卷调查发现城市化程度不同的地区在施瓦茨的个体文化价值观(概括为保守、开放、自我提升和自我超越四个维度)、消费者感知价值和消费者决策风格上存在显著差异。

现有文献还关注了风险偏好, 儒家价值观和文化松紧度的地域差异。张媛(2011)对全国42所大学学生的调查发现, 来自游牧文化区的学生的风险厌恶程度要显著低于来自农耕文化区的学生。续志琦和辛自强(2019)基于对以往文献的分析也认为, 传统上属于游牧文化的地区比农耕文化地区有更高的风险偏好。Obschonka等(2018)调查了中国内地44个主要城市, 共26405个代表性样本, 发现这些城市之间在儒家价值观和规范上有差异。Chua等(2019)调研了中国31个省份的11662名受访者, 发现在文化松紧度上, 即一个社会在多大程度上以规则和规范来约束人们的行为并对偏离或违背施以惩罚或制裁, 各省、市和自治区之间存在显著的差异。

最后, Wei等(2017)比较了来自中国内地59个不同城市的样本, 发现在气候相对温和的城市(指更接近心理最舒适的22摄氏度)长大的个人在随和性、责任心、情绪稳定性、外向性和经验开放性等人格特征上得分更高。

4 地域文化差异的组织影响

国家层面的跨文化管理研究主要有两种类型, 一是跨文化比较研究(cross-cultural comparison), 即比较不同国家的文化异同, 并用国家文化差异来解释不同国家的企业行为(如组织管理体系, 战略决策等)和产出(如企业绩效, 创新等)、领导行为(如领导风格, 决策偏好等), 以及民众的消费行为和工作相关的心理、行为和产出(比如工作动机, 冲突风格等等) (Kirkman et al., 2006, 2017)。另一方面是跨文化互动研究(inter-cultural study), 即研究企业和个人在进入不同文化环境或在多种文化共存的情况下的心理、行为和产出, 比如国家文化差异如何影响企业跨国决策和个人跨文化交流, 团队成员国家文化背景多样性如何影响团队绩效等等(Beugelsdijk et al., 2016; Kirkman et al., 2006)。国家内部不同地域在其他方面的差异(比如正式制度、经济水平、社会网络、自然资源、人口等)如何影响企业竞争优势已被经济学和国际商务研究广泛关注; 而国家内部地域文化差异如何影响企业的经营管理近年来才进入管理学研究视野(Hitt et al., 2015; Sasaki & Yoshikawa, 2014)。现有研究数目屈指可数, 但仍可以从跨地区文化比较和跨地区文化互动两个角度来梳理。

4.1 其他国家内部地域文化差异的组织影响

4.1.1 跨地区文化比较研究

现有研究表明国家内部不同地区的文化价值观与当地人群的消费心理和行为相关。Heslop等(1998)研究了加拿大安大略和奎北克地区的消费者态度, 发现消费者感知到的产品产地离其母语国家越近, 对产品评价的越高, 如英裔加拿大人对英国产品的评价高于法裔加拿大人。作者由此建议企业战略应该考虑国家内部区域文化差异和消费者文化背景差异, 对同一个国家的不同地区和不同人群采取不同的营销策略。Singh和Sharma (2009)研究发现印度内部古吉拉特邦、泰米尔纳德邦、西孟加拉邦和旁遮普4个邦(作为印度西、南、东和北4个地区的代表)在Hofstede 5个维度上存在显著差异, 而文化价值观又进一步体现在不同州的受访者在酒类、快餐、冷冻食品、服装、汽车等8种商品种类上消费模式的差异。

跨地域文化比较研究也表明国家内部地域文化差异有可能影响不同地域人员的工作行为、企业管理人员的管理行为和决策, 进而影响员工和企业绩效。Lenartowicz和Roth (2001)发现来自巴西不同地区的小型零售企业管理者在5个价值观领域(成就、享受、自我导向、限制和安全)存在显著差异, 并且成就、享受和自我导向三个价值观与企业绩效正相关, 而限制性和安全两个价值观与企业绩效负相关。Harrington和Gelfand (2014)提出由于紧文化对行为的严格限制导致更少的行为选择, 并且与开放性人格特质存在负相关, 理论上可以假设紧文化与创造力创新存在负相关。他们分析了美国专利与商标局1963~2011年的数据和美国劳工统计局数据, 发现紧文化州的人均发明专利数和人均拥有的艺术家(如画家、插画师、作家等)都更少。

4.1.2 跨地域文化互动研究

现有文献表明, 国家内部地域文化差异对企业跨地区乃至跨国经营都提出了挑战。理论上, 由于文化是企业经营运行的最重要的外部环境之一, 企业需要适应融入当地的文化环境, 因此地区文化差异对本国企业跨地区布局和外资跨境投资的方式、分公司选址、营销策略、内部管理等各方面都可能有影响。当国家内部地区文化差异大时, 企业的营销策略和产品定位需要调整以适应不同地区在行为、态度、价值观等方面显著不同的客户群体(Broderick et al., 2007)。企业在不同地区的子公司也需要根据当地员工的文化价值观来调整领导风格和管理方式。Sasaki和Yoshikawa (2014)将跨文化适应理论(Berry, 2008)应用到国家内部地域文化层面, 阐述了当企业进入特定地区时, 企业总部文化与当地文化互动融合的不同方式对子公司有何不同影响。

然而, 在国外的文献中, 我们没有看到跨(国家内部)地域管理相关的实证研究。仅有的两项实证研究把国家内部地域文化差异程度作为国家文化的一个重要特征, 纳入到跨国管理的研究中。Dow等(2016)分析了59092宗跨国收购数据(包括来自67个母国的收购方和属于69个东道国的目标公司), 发现母国与东道国各自国内的文化差异程度与并购完成后收购方拥有的股权均呈负相关。作者认为, 东道国内部地域文化差异程度较高时, 会增加收购的事前信息不对称程度和事后行为不确定性, 并对收购方在当地环境下的运营提出更多挑战。为了降低风险, 收购公司倾向于选择较少的并购股权份额。当母国国内文化差异大时, 管理者往往具有更高水平的认知复杂性, 对国家之间和国家内部文化差异带来的管理挑战更敏感, 更有可能准确预见由此带来的风险, 从而采取风险控制措施, 如降低股权水平, 以控制信息不对称和更高风险的负面影响。

Agnihotri和Bhattacharya (2019)分析了2014~ 2016年542家印度企业的数据, 发现当高管成员来自印度不同地区或拥有在不同地区工作学习的经历时, 企业国际化程度更高。作者认为, 正如高管成员的国际经历提升其文化智力(Ang et al., 2007; Crowne, 2008), 高管成员在印度内部跨地区工作学习的经历和与来自不同地区的同事合作或社交的经历, 也可以提升其文化智力, 比如帮助高管成员学习了解不同地区客户和员工的价值观、思维方式和风俗习惯, 提升高管成员的文化敏感度和根据文化环境调整个人行为和企业策略的能力等。而文化智力水平更高的高管团队有更积极的心态和更高的技能适应国际化环境, 比如能更快的获得和处理相关信息, 对国际化经营管理中面临的问题做出更准确的判断和更合理的决定, 胜任国际业务和项目的管理, 提高企业寻求国际化战略的动机和成功的概率(Caligiuri et al., 2004; Hutzschenreuter et al., 2020; Nielsen & Nielsen, 2011) 。

4.2 中国内地地域文化差异的组织影响

中国内地地域文化差异有何组织影响?对这一问题的研究近几年刚起步, 文献数目也屈指可数, 也可以从跨地区文化比较和跨地区文化互动两个视角来总结。

4.2.1 跨地域文化比较研究

中国内地地域文化差异与各地区的创新与企业决策有关。Zhu等(2019)分析了中国近两千个县的人均专利申请量与地域文化因素的关系, 发现水稻种植区比小麦种植区人均专利申请更少。研究者认为相比小麦种植, 水稻种植对灌溉和劳动力有更高要求, 传统的稻农社区内部相互依赖程度更高, 需要通过互惠的劳动交换来满足劳动力不足的需求, 通过合作和协调来满足灌溉需求, 由此形成了更高程度的集体主义倾向, 不鼓励个人意见和思想。而小麦更依赖降雨而较少依赖灌溉, 生长期比水稻生长期短, 使得生产者有更多的时间把精力分配到其他任务上, 增加了他们与陌生人的互动, 促进了思想交流, 从而产生了更多创新的机会(比如改进农业方法), 而创新带来的利益又促使小麦农民产生更大的创新动力。Chua等人(2019)分析了中国31个省份从1990年到2013年约385万项已授予专利, 发现文化较紧密的省份有更多的渐进式增量性创新; 文化较松散的省份则有更多颠覆性或实质性创新。研究者认为紧密文化不鼓励偏离或冒险, 人们会更谨慎并避免错误, 尝试新颖想法的动机较低, 更倾向于选择渐进的而不是激进的变化。相比之下, 文化松散的社会鼓励偏差和容忍错误, 更容易引发激进的创新。

地域文化通过潜移默化的影响管理者价值观和思维倾向, 进而影响企业决策、尤其是风险管理相关决策。张媛(2011)研究了民营上市公司的投资决策(包括企业现金持有、并购和资本支出), 发现高管来自游牧文化区的企业倾向于更冒险激进的投资决策, 具体表现包括在低风险的现金上投资较少、过度持有现金程度较低, 但更多地进行高频、高风险并购、偏好风险性资产、资本支出整体水平较多、过度投资严重等。章愈婧(2018)研究发现, 在长期导向和不确定性规避两个维度上更高的省份, 省内企业套期保值操作也越多。作者认为, 地区文化导向越关注长期的计划和发展、越倾向于回避不确定性带来的风险, 该地区企业管理者就越会将企业未来的生存和稳健发展作为首要目标, 越倾向于用套期保值来规避可能的风险。该研究还发现地域文化的恃强性(社会成员在社会交往中表现出强势和直面困难与冲突的程度)越高, 该地区企业的套期保值操作越少。作者认为, 地域文化恃强性高时, 潜移默化地提高了企业管理者对风险的态度和承受力, 因此在经营管理过程中更愿意接受一定的风险以追求更多潜在利益和更高的业绩目标。李善民等(2019)研究了2012~2015年间我国A股上市公司参与的并购事件, 发现CEO来自北方即秦岭−淮河以北时, 公司并购次数更多、金额更大、更多元化。作者认为这是由于北方文化相比南方有更高程度的风险偏好, 受此影响, 来自北方的CEO表现出了更为激进的并购行为。

4.2.2 跨地区文化互动研究

甄伟浩和田雅婧(2019)研究了2016年福布斯中国榜前100名企业创始人出生地与创业地点的距离对创业企业绩效的影响。结果显示, 企业家在出生地或高考所在省份创业, 或者远离出生地或高考所在省份(比如不同属于南方或北方)创业, 都对企业绩效有正向作用; 而在接近自己出生地或高考所在的省份(如同属南方或北方)创业则对企业绩效有负向作用。作者认为, 当企业家在自己出生地或高校所在省份创业时, 自身文化背景与当地文化相同, 可以很好地与创业团队及主要客户形成共同的价值观, 对企业有正向作用。当企业家在远离出生地和高校所在地创业时, 文化差异程度较大, 可以为当地带来不同文化的交流碰撞, 企业家自身的文化背景可以与当地文化互补, 异地文化也对当地客户有着特殊的吸引力, 因此对企业也会有正向作用。比较而言, 邻近出生地和高校所在地的其他省份是比较尴尬的选择, 文化背景并不完全相同, 差异也没有大到“异域文化”的地步, 较难与当地文化融合或互补, 也难以吸引当地客户, 因此对企业就更为不利。

5 国家内部地域文化研究总结与讨论

尽管数量有限, 现有文献仍然为国家内部地域文化差异的存在情况和组织影响提供了非常有价值的初步了解, 展示了广阔的研究前景。在这一节, 我们总结重要研究主题, 提炼实证研究中相对清晰的结论, 讨论现有研究的局限性, 并在此基础上对未来研究方向提出一些思考和建议。

5.1 重要研究主题和初步结论

5.1.1 国家内部地域文化差异的存在范围?

现有文献最明确的基本共识是国家内部地域文化差异广泛存在。现有地域文化差异研究关注的国家地理分布广泛, 覆盖了亚洲、欧洲和南北美洲。国家类型多样, 既包括地理跨度较大或有多民族多宗教历史文化背景的国家(比如美国、巴西、印度等), 也有地理跨度较小或历史上民族和信仰成分较单一的国家(如日本, 德国); 既有高度工业化的发达国家(如美、加、日、德等国), 也有发展中国家(如巴西、越南、印度等)。国家文化类型上, 既有集体主义倾向的东南亚和南美国家, 也有个人主义倾向的北美和西欧国家。现有实证结果覆盖国家的多样性说明国家内部区域亚文化差异普遍存在。

现有文献的另一重要发现是, 不同国家之间内部地域文化差异的程度也显著不同。跨文化管理文献中的国家文化差异研究关注不同国家的主导文化价值观内容, 即特定国家样本在某一个或多个文化价值观维度上的平均水平或整体趋势以及不同国家在此基础上的差异。当国家内部地域文化差异的程度被作为国家文化的特征时, 我们关注的是以特定国家内部不同区域在某一个或多个文化价值观维度上的差异或离散程度来描绘国家文化, 并作为与其他国家比较的基础。而这一重要特征以及在这一特征上的国家之间的差异对个人和企业意味着什么, 对跨文化管理理论和实践有何意义将是未来研究的一个非常有意义的方向。现有文献也提供了多种数据来源和测量比较国家内部地域文化差异的方法(Alesina & Zhuravskaya, 2011; Kaasa et al2014), 为未来实证研究提供了重要借鉴。

聚焦中国内地地域文化差异的研究, 一个重要主题是地域文化区的划分。对该主题的研究经历了早期根据地理环境特征等影响文化的外部因素对文化差异的存在和文化区域划分的理论讨论, 到直接根据价值观相似度聚类, 再到依据多个指标综合划分地域文化区, 并提出具体假设, 验证不同区域价值观对个体影响的过程。地域文化区划分的研究表明, 学者们对部分省份(地区)的地域文化区归属有较高的共识; 分歧主要存在于跨多个文化区域分界线的省份(内蒙、宁夏、甘肃、青海、江苏、广西、四川、河北、安徽等省)。由于这些省份内部差异较大, 在进行地域差异分析时, 分析单元应当落到次省际地区上, 如市或县。

另一重要主题是内地不同地域文化区差异内容维度的研究。大部分研究选择性地研究比较了部分省市(如: van de Vliert et al., 2013), 或特定文化区域的代表性城市(如: Kwon, 2012; Dong et al., 2018)。但也有少数研究对内地所有(或绝大部分)省(或市县)的重要文化价值观进行了测量研究, 如文化松紧度(Chua et al, 2019), Globe和施瓦茨文化维度(赵向阳等, 2015)。这些研究成果都给未来进一步聚焦中国场景, 系统的研究内地地域文化差异的组织影响提供了重要的理论和实证依据, 和操作可行的文化测量工具。

5.1.2 国家内部地域文化价值观差异主要体现在哪些维度?

不论是有关中国内地还是其他国家的文献, 大部分使用了Hofstede的文化价值观维度做为理论指导。其中, 个人主义−集体主义的地区差异得到了最广泛的关注和最无争议的实证支持。本文中共31篇关注中国内地和其他国家内部域文化差异的文献, 其中一半以上关注了Hofstede文化价值观理论中的一个或多个维度, 而三分之一以上聚焦于个人主义−集体主义。其次是阳刚性、不确定性规避, 但相关实证研究远远少于个人主义。权力距离和长期导向在国家内部的地域差异也获得了一定实证支持。尚未发现实证研究关注自我控制−放纵维度。测量工具则相对更多样化, 部分文献使用了基于Hofstede文化价值观量表的问卷, 少数使用了实验的方法, 大部分的研究则根据数据的可获得性使用问卷数据或二手数据构造了多种代理指标。

5篇文献使用了施瓦茨的价值观维度理论和量表, 包括变革开放、自我提升、保守、安全、自我超越、成就、限制、享受等多个价值观维度。文化松紧度的地域差异在中国和美国研究中获得支持。有关中国内地的文献还发现了风险偏好和儒家价值观两个方面的地域差异。而其他国家的文献零散的关注了工作价值、生活价值、传统−理性、生存−自我等方面的地域差异。

5.1.3 国家内部地域文化差异有何组织影响?

现有实证文献表明, 国家内部地域文化差异的组织影响可能包括三个方面。第一是从跨地域文化比较的角度来看, 同一国家不同地域文化价值观差异可能导致来自不同地域的群体有不同态度、认知和偏好, 进而带来不同的行为和结果; 不同地域背景的管理者亦表现出不同的风险偏好和决策倾向, 从而影响企业行为和绩效。实证研究中, 仍然是Hofstede的文化价值观理论得到最多关注。其中, 不确定性规避、阳刚性和长期导向的地区差异与企业风险管理决策相关(张媛, 2011;章愈婧, 2018; 李善民等, 2019); 个人主义的地域差异与不同地域创新专利的数量相关(Zhu et al., 2019); 而除自我控制−放纵外的其他Hofstede价值观维度均与不同地域民众的消费模式相关(Singh & Sharma, 2009)。文化松紧度的地域差异也与不同地域创新类型和创新数量相关(Chua et al., 2019; Harrington & Gelfand, 2014)。

第二是从跨地域文化互动的视角来看, 地域文化以及企业家出身地和企业所在地地域文化差异可能会影响企业经营绩效。这一视角有两类研究。一类强调文化价值观不同的地区, 消费者对产品的认知评价亦有差异(Heslop et al, 1998; Singh & Sharma, 2009)。因此, 企业在母国跨地域发展或进入他国市场时, 均需要调整其营销策略以适应同一国家内部不同地域各自的文化价值观。另一类研究发现当创业者异地创业或企业跨地域扩张时, 目标地域与创业者/创始人出生成长地的文化差异影响企业成功(甄伟浩, 田雅婧, 2019)。创业者/创始人出生成长地与企业所在地的文化差异, 是跨国家文化层面研究中的母国−东道国文化距离概念(cultural distance)在国家内部跨地区层面的类似对应, 值得进一步探索。

第三, 国家内部地域文化差异的程度与企业跨国经营决策和效益(如对外投资, 并购)相关, 并且企业母国和东道国国内的地域文化差异程度对企业跨国经营决策的影响机制不同。一方面, 母国国内的地域文化差异大时, 有利于企业管理者学习获得更高的认知复杂性和文化智力, 从而提升其适应跨文化国际场景、快速准确的决定决策的能力。另一方面, 当东道国内部地域文化差异大时, 试图进入该国的企业可能会面临更高的不确定性和风险, 从而倾向于选择低风险的投资合作方式。两者都有可能会影响影响企业跨国扩张的方式和效益(Dow et al., 2016)。

5.1.4 主要研究方法和数据特点

绝大部分实证研究使用问卷收集了主观自评数据, 或选取二手数据库中多个相关变量构造价值观的复合指数; 极少数研究用实验方法客观的测试了反映个人主义−集体主义维度的重要心理指标(比如思维风格和自我构念)。大部分实证文献采取了客位视角(Etic perspective), 以文化外来者的眼光来分析解读国家内部地域文化差异的内容维度。比如, 主要反映西方视角的Hofstede文化价值观理论和方法被广泛应用在了亚洲和南美洲各国。极少数的研究采用了主位视角(Emic perspective), 即从当地人的认识和观点出发分析理解文化。比如, Dheer等(2015)开发验证了一个反映印度社会本土重要文化价值观的7维度量表; Obschonka等(2018)关注了更能反应中国本土人群特性的儒家价值观和规范。

5.2 主要局限性与未来研究展望

上述梳理总结表明, 国家内部地域文化差异普遍存在, 不仅与国家内部地域层面经济管理活动的结果(如创新水平)、企业管理决策和国家内部跨地域经营管理绩效相关, 还可能影响企业的跨国经营管理。这些研究结果进一步说明了系统全面研究国家内部地域文化差异的维度及其组织影响的重要性。相比国家间的文化差异研究, 国家内部地域文化差异的研究, 尤其是对其组织影响的研究还处于起始阶段, 有很广阔的发展空间。因此, 未来有关地域文化差异的研究, 尤其在中国情境下的相关研究, 可以考虑从以下几个方面进行深入和拓展。

第一, 对于地域文化差异的维度, 未来研究需突破现有实证研究集中于Hofstede文化价值观, 尤其个人主义−集体主义的倾向, 使用不同的理论和工具更全面的探索地域差异存在的多个维度, 比如更多的关注Globe和施瓦茨文化维度。Globe与Hofstede文化维度有重合, 但比后者更为全面的反映了与工作和管理相关的文化价值观。施瓦兹文化价值观与Hofstede文化维度差别较大, 但更加抽象、更加普适, 比Globe更适合于生活的方方面面(赵向阳等, 2015)。

同时, 未来研究需要平衡客位和主位视角。客位视角将各国内部文化价值观差异纳入一个标准框架, 有利于进行跨国比较以及不同研究之间的比较和整合, 但不利于发现理论框架以外的更适用于特定国家的文化维度。而主位视角能够从被研究者的视角进行分析判断, 有利于从已有理论框架中评估和选择最适用于本土的文化价值观成分, 或挖掘提炼出已有理论框架以外的独特文化价值观元素, 有利于深入准确的了解当地文化, 促进理论创新, 如Dheer等人(2015)开发的反映印度社会价值观的量表。当我们进一步从描述国家内部的地域文化差异推进到探索其组织影响时, 主位视角将会更为重要。扎根于特定国家独特的自然、历史、社会环境的价值观维度, 更能影响该国个人的心理行为和企业组织的行为结果。因此, 本位视角还有利于更准确的理解预测地域文化差异如何影响个人和组织, 提升理论的解释力度。

第二, 现有文献对于地域文化差异的组织影响的研究才起步, 有广阔的研究空间。从跨地域文化比较的角度, 只有屈指可数的几项研究发现地域文化与地区层面的创新、企业的投资决策和风险管理行为相关。未来需要更系统全面的理论框架和实证数据, 分析地域文化价值观是否以及如何影响个体行为和企业管理。一方面, 地域背景与创新的关系还不清晰。CEO或高管地域背景与企业投资决策的关系仅仅建立在极少数几个实证研究基础之上, 需要进一步检验现有结论是否成立, 尤其文化价值观在上述关系中的中介作用仍尚待验证, 潜在的调节因素仍需探索。另一方面, 尚未有研究关注地域文化差异对组织内部成员的行为(比如, 沟通, 合作, 冲突方式等)和结果(比如绩效, 创新等)有何影响。未来研究可以拓展因变量的丰富度, 比如引入现有文献中与文化价值观相关的个人和企业层面的行为产出变量(沟通风格, 冲突方式, 职业选择、工作家庭平衡、创新行为、创业活动、领导风格、企业社会责任等), 研究它们是否受地域文化价值观的影响而表现出地域差异。

第三, 从跨地域文化互动的角度, 现有文献更为缺乏, 大量知识空白有待填补, 从个人到国家层面, 一系列问题都有待回答。

1)在个人层面, 跨地域流动人员是否也如同跨国流动一样, 会经历文化冲击?如果是的话, 跨地域文化冲击表现在哪些方面, 有什么影响?哪些因素影响跨地域文化冲击的程度和个人适应能力?跨地域学习和工作的经历是否如现有文献所假设的, 会提升个人的思维复杂度和文化智力, 提升创造力和适应跨国家文化的能力(Dow et al., 2016)?组织内部成员之间地域文化背景的差异对员工个人的行为, 态度和绩效有何影响?

2)在团队层面, 地域文化背景的多样性是否会影响人际互动, 团队合作和效力?

3)在企业层面, 地域文化差异如何影响企业跨地域布局的决策、管理和绩效?企业如何应对不同的地域文化和规范?地域文化距离, 可以看作是跨国家文化层面研究中的国家文化距离概念(cultural distance)在国家内部跨地区层面的对应, 是否影响企业跨地域发展决策和绩效?高管人员跨地域学习工作经历的是否影响其跨地域乃至跨国投资意愿, 以及应对国际管理风险和挑战的能力?高管人员跨地域学习工作经历是否能帮助企业在跨地域跨国投资布局中取得更高的效益?

4)在国家层面, 当跨文化管理研究把内部地域文化差异的程度作为国家文化的另一重要特征来考虑时, 原有的建立在国家内部文化同质假设基础上的重要概念和理论(如国家文化距离)将需要如何调整修正, 原有的实证结果又在多大程度上能成立?不同国家内部地域文化差异的程度是否与其民众的一些特征和倾向性相关(比如经验开放性、文化智力)?

对这些问题的探索一定程度上是把跨(国家之间)文化研究的概念理论延伸和应用到跨(国家内部)地域文化层面, 比如跨文化经历(cross- cultural, multi-cultural experience)的延伸是跨地域学习和工作的经历, 国家文化距离的延伸是地域文化距离, 团队成员国家背景多样性的延伸是团队成员的地域背景多样性。另一方面也将挑战现有理论和实证研究, 促进其调整完善, 比如在跨文化研究中明确把国家内部地域文化差异程度作为国家文化的重要特征来考虑, 而不是假设国家文化同质。

最后, 文化并非一成不变, 其自身的内容和强度也是随着经济活动、政治变化、人口流动、对外交流互动而不断演化的。在经济持续发展、经济活动地理布局不断改变、人员流动极大增加、改革开放进一步深化的大背景下, 我国内地各区域及港澳台地区的地域文化价值观的演变, 及其对工作场合个人、团队和企业的影响也值得探究。

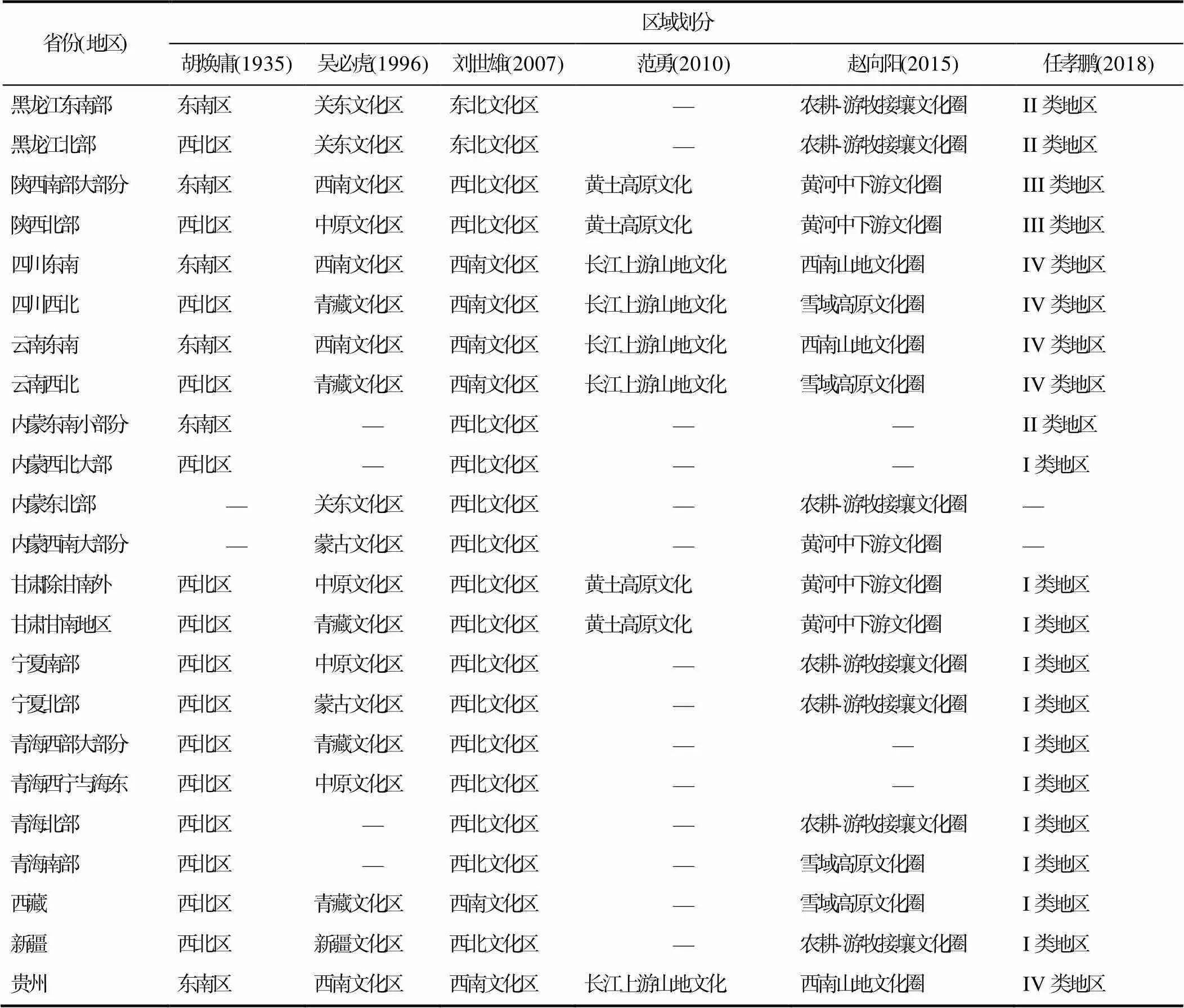

附录1.省份(地区)地域文化区划分表

续附录1

省份(地区)区域划分 胡焕庸(1935)吴必虎(1996)刘世雄(2007)范勇(2010)赵向阳(2015)任孝鹏(2018) 黑龙江东南部东南区关东文化区东北文化区—农耕-游牧接壤文化圈II类地区 黑龙江北部西北区关东文化区东北文化区—农耕-游牧接壤文化圈II类地区 陕西南部大部分东南区西南文化区西北文化区黄土高原文化黄河中下游文化圈III类地区 陕西北部西北区中原文化区西北文化区黄土高原文化黄河中下游文化圈III类地区 四川东南东南区西南文化区西南文化区长江上游山地文化西南山地文化圈IV类地区 四川西北西北区青藏文化区西南文化区长江上游山地文化雪域高原文化圈IV类地区 云南东南东南区西南文化区西南文化区长江上游山地文化西南山地文化圈IV类地区 云南西北西北区青藏文化区西南文化区长江上游山地文化雪域高原文化圈IV类地区 内蒙东南小部分东南区—西北文化区——II类地区 内蒙西北大部西北区—西北文化区——I类地区 内蒙东北部—关东文化区西北文化区—农耕-游牧接壤文化圈— 内蒙西南大部分—蒙古文化区西北文化区—黄河中下游文化圈— 甘肃除甘南外西北区中原文化区西北文化区黄土高原文化黄河中下游文化圈I类地区 甘肃甘南地区西北区青藏文化区西北文化区黄土高原文化黄河中下游文化圈I类地区 宁夏南部西北区中原文化区西北文化区—农耕-游牧接壤文化圈I类地区 宁夏北部西北区蒙古文化区西北文化区—农耕-游牧接壤文化圈I类地区 青海西部大部分西北区青藏文化区西北文化区——I类地区 青海西宁与海东西北区中原文化区西北文化区——I类地区 青海北部西北区—西北文化区—农耕-游牧接壤文化圈I类地区 青海南部西北区—西北文化区—雪域高原文化圈I类地区 西藏西北区青藏文化区西南文化区—雪域高原文化圈I类地区 新疆西北区新疆文化区西北文化区—农耕-游牧接壤文化圈I类地区 贵州东南区西南文化区西南文化区长江上游山地文化西南山地文化圈IV类地区

注:—代表作者并未对该地区进行分类。由于不同作者对某些省份的划分方式不一样, 例如内蒙古, 胡焕庸(1935)、刘世雄(2007)和任孝鹏(2018)将内蒙古的东南和西北划分为不同文化区, 而吴必虎(1996)和赵向阳(2015)则将内蒙古的东北和西南划分为不同文化区。为了观察学者们划分方式的一致性, 我们将其分别列出, 最终得到55个不同的省份(地区)。

陈姗姗, 徐江, 任孝鹏. (2016). 独立我的自愿移居假说: 中国的证据.738–740.

戴晓东. (2011).. 上海: 上海外语教育出版社.

方创琳, 刘海猛, 罗奎, 于晓华. (2017). 中国人文地理综合区划.179–196.

范勇. (2010). 中国人的文化性格. 中央编译出版社.

黄河. (2014).(硕士学位论文). 华东师范大学, 上海.

黄赜琳, 王敬云. (2006). 地方保护与市场分割:来自中国的经验数据.60–67.

胡焕庸.. 钟山书局, 1935.

胡兆量. (1998). 中国文化的区域对比研究.3–5.

李善民, 公淑玉, 庄明明. (2019). 文化差异影响 CEO 的并购决策吗?144–159.

刘世雄. (2007).. 上海:上海三联书店.

陆大道. (2003).. 北京: 科学出版社.

骆诚, 任孝鹏. (2018). 正在进行中的自愿拓疆运动与个体主义:来自多种文化任务分析的证据.1928–1934.

马欣然, 任孝鹏, 徐江. (2016). 中国人集体主义的南北方差异及其文化动力.1551–1555.

任孝鹏, 向媛媛, 马欣然. (2018). 中国人集体主义地区差异的三线理论.(1), 22–36.

佘元冠, 祁卫士. (2010). 企业跨地域经营中地域文化冲突问题研究.88–91.

汪凤炎. (2018). 对水稻理论的质疑:兼新论中国人偏好整体思维的内外因.572–582.

汪建成, 梁晓灯, 毛蕴诗. (2008). 多元化战略的二维分析模型与企业扩展的路径选择.23–24.

吴必虎. (1996). 中国文化区的形成和划分.10–15.

许倬云. (2006).. 上海:上海文艺出版社.

徐江, 任孝鹏, 苏红. (2016). 个体主义/集体主义的影响因素: 生态视角.1309–1318.

续志琦, 辛自强. (2019). 耕−游牧文化下风险偏好的差异:证据与分析框架.1769–1779.

阎耀军. (2007). 文化区域与区域文化性格的识别.115–120.

张立火, 孙澈. (2013). 地域文化差异对企业跨地区经营的影响及对策——以新疆文化为例., (8), 20–21.

张媛. (2011).(博士学位论文). 中南大学, 长沙.

章愈婧. (2018).(硕士学位论文). 浙江工商大学, 杭州.

赵向阳, 李海, 孙川. (2015). 中国区域文化地图: “大一统”抑或 “多元化”?101–119.

甄伟浩, 田雅婧. (2019). 企业与创始人地域差异对企业经营绩效的影响.89–96.

Agnihotri, A., & Bhattacharya, S. (2019). Top management team regional diversity and internationalization.333–352.

Alesina, A., & Zhuravskaya, E. (2011). Segregation and the quality of government in a cross-section of countries.1872–1911.

Ang, S., Dyne, L. V., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., & Tay, C., Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance.335–371.

Au, K., & Cheung, M. W. L. (2016). Intra-cultural variation and job autonomy in 42 countries.1339–1362.

Berry, J. W. (2008). Globalization and acculturation.328–336.

Beugelsdijk, S., Kostova, T., & Roth, K. (2016). An overview of Hofstede-inspired country-level culture research in international business since 2006.30–47.

Beugelsdijk, S., Schaik, T. V., & Arts, W. (2006). Toward a unified Europe? Explaining regional differences in value patterns by economic development, cultural heritage and historical shocks.317–327.

Broderick, A. J., Greenle, G. E., & Mueller, R. D. (2007). The behavioral homogeneity evaluation framework: Multi-level evaluations of consumer involvement in international segmentation.746–763.

Caligiuri, P., Lazarova, M., & Zehetbauer, S. (2004). Top managers’ national diversity and boundary spanning: Attitudinal indicators of a firm’s internationalization.848–859.

Chua, R. Y. J., Huang, K. G., & Jin, M. (2019). Mapping cultural tightness and its links to innovation, urbanization, and happiness across 31 provinces in China.6720–6725.

Crowne, K. A. (2008). What leads to cultural intelligence?391–399.

Dheer, R. J. S., Lenartowicz, T., & Peterson, M. F. (2015). Mapping India’s regional subcultures: Implications for international management.443–467.

Dolan, S. L., Díez-Piñol, M., Fernández-Alles, M., & Prius, A. M. (2004). Exploratory study of within-country differences in work and life values. The case of Spanish business students.157–180.

Dong, X., Talhelm, T., & Ren, X. (2018). Teens in rice county are more interdependent and think more holistically than nearby wheat county.1–11.

Dow, D., Cuypeers, I., & Ertug, G. (2016). The effects of within-country linguistic and religious diversity on foreign acquisitions.319–346.

Erez, M., & Gati, E. (2004). A dynamic, multi-level model of culture: From the micro level of the individual to the macro level of a global culture.583–598

Harrington, J. R., & Gelfand, M. J. (2014). Tightness-looseness across the 50 united states.7992–7995.

Heslop, L. A., Papadoupoulos, N., & Bourk, M. (1998). An interregional and intercultural perspective on subcultural differences in product evaluations.113–127.

Hitt, M. A., Li, D., & Xu, K. (2015). International strategy from local to global and beyond.58–73.

Hofstede, G. (1980).. London: Sage Publication Press.

Hofstede, G., Garibaldi de Hilal, A. V., Malvezzi, S., Tanure, B., & Vinken, H. (2010). Comparing regional cultures within a country: Lessons from Brazil.336–352.

Huggins, R., & Thompson, P. (2016). Socio-spatial culture and entrepreneurship: Some theoretical and empirical observations.1–32.

Hu, S. H., & Yuan, Z. G. (2015). Commentary: “Large-scale psychological differences within China explained by rice vs wheat agriculture”.1–3.

Hutzschenreuter, T., Matt, T., & Kleindienst, I. (2020).Going subnational: A literature review and research agenda.1–14.

Joseph, A., Vandello, & Cohen D. (1999). Patterns of individualism and collectivism across the United States.279–292.

Kaasa, A., Vadi, M., & Varblane, U. (2014). Regional cultural differences within European countries: Evidence from multi-country surveys.825–852.

Kirkman, B. L., Lowe, K. B. & Gibson, C. B. (2006). A quarter century of culture's consequences: A review of empirical research incorporating Hofstede's cultural values framework.285–320.

Kirkman, B. L., Lowe, K. B., & Gibson, C. B. (2017). A retrospective on Culture's Consequences: The 35-year journey.12–29.

Kitayama, S., Ishii, K., Imada, T., Takemura, K. & Rameaswamy, J. (2006). Voluntary settlement and the spirit of independence: Evidence from Japan's “Northern Frontier”.369–384.

Kwon, J. W. (2012). Does China have more than one culture? Exploring regional differences of work values in China.79–102.

Lenartowicz, T., Johnson, J. P., & White C. T. (2003). The neglect of intra-country cultural variation in international management research.999–1008.

Lenartowicz, T., & Roth, K. (2001). Does subculture within a country matter? A cross-cultural study of motivational domains and business performance in Brazil.305–325.

Macnab, B., Worthley, R., & Jenner, S. (2010). Regional cultural differences and ethical perspectives within the United States: Avoiding pseudo-emic ethics research.27–55.

Marcus, J., Kahraman, F., Su, S., & Fritzsche, B. A. (2019). Capturing intranational cultural variation in international business research: Micro societal differences in collectivism across Turkey.1–17.

Nielsen, B. B., & Nielsen, S. (2011). The role of top management team international orientation in international strategic decision-making: The choice of foreign entry mode.185–193.

Obschonka, M., Zhou, M., Zhou, Y., Zhang, J., & Silbereisen, R. K. (2018). Confucian traits, entrepreneurial personality, and entrepreneurship in China: A regional analysis.1–19.

Ralston, D. A., Kai-Cheng, Y. U., Wang, X., & Terpstral, R. H. (1996). The cosmopolitan Chinese manager: Findings of a study on managerial values across the six regions of China.79–110.

Ralston, D. A., & Napier, T. N. K. (1999). A comparative study of the work values of north and south Vietnamese managers.655–672.

Ren, X., Cang, X., & Ryder, A. G. (2021). An integrated ecological approach to mapping variations in collectivism within China: Introducing the triple-line framework., 15. doi:10.1177/1834490921991436.

Ruan, J., Xie, Z., & Zhang, X. (2015). Does rice farming shape individualism and innovation?51–58.

Sasaki, I., & Yoshikawa, K. (2014). Going beyond national cultures-dynamic interaction between intra-national, regional, and organizational realities.455–464.

Singh, D. P., & Sharma, M. K. (2009). Unfolding the Indian cultural mosaic: A cross-cultural study of four regional cultures.247–267.

Sun, C., Su, S., & Huang, J. (2013). Cultural value, perceived value, and consumer decision-making style in China: A comparison based on an urbanization dimension.248–262.

Talhelm, T., & Oishi, S. (2018). How rice farming shaped culture in southern China. In A. K. Uskul & S. Oishi (Eds.),(pp. 53–76). New York, NY: Oxford University Press.

Talhelm, T., Zhang, X., Oishi, S., Shimin, C., Duan, D., Lan, X., & Kitayama, S. (2014). Large-scale psychological differences within China explained by rice versus wheat agriculture.603–608.

Taras, V., Kirkman, B. L., & Steel, P. (2010). Examining the impact of culture's consequences: A three-decade, multilevel,meta-analytic review of Hofstede's cultural value dimensions.405–439.

Taras, V., & Steel, P., Kirkman, B. L. (2016). Does country equal culture? Beyond geography in the search for cultural boundaries.455–487.

van de Vliert, E. (2009).. New York: Cambridge University Press.

van de Vliert, E., Yang, H., Wang, Y., & Ren, X. (2013). Climato- economic imprints on Chinese collectivism.589–605.

Varnum, M. E. W., & Kitayama, S. (2010). What’s in a name?176–183.

Wei, W., Lu, J. G., Galinsky, A. D., Wu, H., Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Wang L. (2017). Regional ambient temperature is associated with human personality.890–895.

Yamawaki, N. (2012). Within-culture variations of collectivismin Japan.1191–1204.

Youssef, M. S. H., & Christodoulou, I. (2018). Exploring cultural heterogeneity: The effect of intra-cultural variation on executives' latitude of actions in 18 countries.241–263.

Zhu, J., Ang, J. B., & Fredriksson, P. G. (2019). The agriculturalroots of Chinese innovation performance.126–147.

Within-country regional cultural differences and their organizational implications

ZHU Xiumei1, ZHENG Xuejiao1, XU Hai2, XU Yanmei1

(1School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)(2Shandong Energy Group, Xinjiang Energy & Chemical CO. LTD, Urumqi 830000, China)

Cross-cultural management research increasingly pays more attention to within country or sub-national regional cultural difference and their organizational implications. Subnational regional differences are widespread in the cultural value dimensions delineated by Hofstede and Schwartz’s work, particularly in the dimension of individualism-collectivism. Limited empirical research so far suggests three possible implications within-country regional cultural differences may have for organizations: (1) differences in regional background may influence managerial decision making and corporate behaviors and performance via its influence on the values and preferences of executives with different regional background, (2) cultural differences between firm owners’ birthplace and firm location may affect corporate performance, and (3) the degree of regional cultural differences within a country may also affect internationalization decisions and performance (such as foreign investment, mergers and acquisitions). Future research should pay more attention to within country regional differences in cultural dimensions other than individualism- collectivism, make greater effort to delineate the dimensions of within country regional cultural differences and develop instrument of measurement from an emic perspective, and obtain more comprehensive understanding of the consequences of different regional cultures and cross-regional cultural interactions for individuals, teams, and organizational performance.

cross-cultural management, cultural values, within country regional differences, subnational cultural heterogeneity

B849: C93

2020-12-20

*国家自然科学基金项目(71872171, 71974178)

徐艳梅, E-mail: xuyanmei@ucas.ac.cn

朱秀梅, E-mail: zhuxiumei@ucas.edu.cn