补偿他人还是保护自己?内疚与羞耻情绪对合作行为的影响差异

郝 娜 崔丽莹

补偿他人还是保护自己?内疚与羞耻情绪对合作行为的影响差异

郝 娜 崔丽莹

(上海师范大学教育学院心理学系, 上海 200234)

作为两种常见且易混淆的自我意识情绪, 内疚和羞耻对合作行为的影响及其机制存在差异, 内疚的影响更为稳定及具有普适性, 羞耻的影响更为复杂。两种情绪的影响可从动机机制和调节机制方面进行解释, 包括内疚对他人的补偿、修复动机, 羞耻对自我的保护、修复动机, 以及个体因素和情境因素对情绪影响的调节作用。未来研究可进一步关注内疚和羞耻诱发与测量方法的有效性, 情绪作用发生的内在过程和生理机制, 情绪影响的个体和文化差异。

内疚, 羞耻, 合作行为, 动机机制, 调节机制

1 引言

合作行为是指个体或群体间为了实现共同利益、朝向共同目标进行的协同活动, 是一种促进集体利益最大化的行为(Bond, 2019), 既包括个体不能单独完成, 而必须通过相互间的协同才能实现目标时的活动, 也包括社会两难情境中的合作(李晶, 朱莉琪, 2014; Henrich & Henrich, 2006)。例如动物中鲨鱼和向导鱼合作捕食, 人类社会共同抵御病毒侵犯或自然灾害, 都属于合作行为。在社会困境中, 不同的成员共同完成贡献, 个体利益与集体利益相冲突而又相互依赖, 个人的决定既影响自己的结果, 也影响到他人的结果(刘长江, 郝芳, 2014)。因此, 与分享或利他等其他类型的亲社会行为不同, 合作不只考虑单方面受益, 而是强调双方的互惠和共赢。个体做出合作决策的过程不仅包括对他人需求和利益的感知, 也包括对自身需求和利益的关注。从以往研究来看, 除社会价值取向(Pletzer et al., 2018)、奖惩制度(Zhu et al., 2020)等因素的影响之外, 情绪因素对合作行为的作用日益受到重视, 除了快乐等初级情绪(Lee & Min, 2021), 当前研究者们更多聚焦于高级情绪对合作的影响, 如内疚、羞耻、自豪、感恩(Declerck et al., 2014; Dorfman et al., 2014; Skatova et al., 2017; Smith et al., 2017)。其中, 内疚和羞耻对合作行为的影响一直备受关注(Declerck et al., 2014; de Hooge et al., 2008)。

内疚(guilt)和羞耻(shame)是在个体自身对经历负性事件的认知过程中产生的两种常见的自我意识情绪, 通常容易混淆。内疚是当个体的行为对他人产生伤害性影响, 并认为自己对此负有责任时所产生的一种带有痛苦、自责体验的情绪; 羞耻是个体做出消极行为后由于真实自我与理想自我之间的差距而产生的被贬低、无价值的耻辱感(Tangney et al., 2014; Tracy & Robins, 2004)。早期学者将内疚和羞耻等同起来, 甚至将羞耻看作童年焦虑与成年内疚的一种中间过渡形式(施承孙, 钱铭怡, 1999)。近年来学者发现, 内疚和羞耻均具有重要的道德功能, 它们是影响个体后续积极社会行为的重要因素(俞国良, 赵军燕, 2009)。一般来说, 内疚具有建设性导向, 而羞耻可导向破坏性也可导向建设性(王煜, 李梦菊, 2020)。内疚和羞耻都影响个体在人际互动中的合作行为(Declerck et al., 2014; de Hooge et al., 2007)。

然而, 内疚和羞耻虽有共同之处, 但对合作行为的影响及机制却存在较大差异。比如, 有研究发现内疚情绪能促使个体补偿他人, 对合作性的社会行为具有促进作用(Ketelaar & Au, 2003; Nelissen et al., 2007; Vaish, 2018), 羞耻也能促进个体的合作行为和其他类型的亲社会行为(丁芳等, 2013; de Hooge et al., 2008)。但也有研究发现, 在实验室模拟的社会困境和量表测量的日常合作情境中, 内疚均能激发合作, 而羞耻在这两种情境中都没有表现出对合作的影响(de Hooge et al., 2007)。此外, 对离婚者谈判行为的研究发现, 内疚与合作性谈判行为有关, 而羞耻与不合作的谈判行为有关, 内疚者在谈判中存在更多的屈服及解决问题的行为和较少的强迫行为, 羞耻者则采用更多的强迫、回避和更少的解决问题的行为(Wietzker et al., 2012)。总的来说, 内疚一般能够促进合作行为的发生, 而羞耻则可能促进合作行为, 也可能减少或无法影响合作行为。从影响结果来看, 内疚和羞耻情绪对合作行为的影响的确存在不同, 那么这种不同是如何产生的?本文将从动机机制和调节机制两个方面进行深入分析。

2 内疚与羞耻情绪影响合作行为的动机机制

根据进化论的观点, 情绪的产生和进化都是由自然选择而来, 服务于人类的生存和繁衍, 解决个体的适应性问题, 因此内疚和羞耻都具有积极的适应性功能(Tracy & Robins, 2004)。当个体意识到自己做出负性行为后, 两种情绪都能促使其做出积极的行为选择, 如合作行为(Declerck et al., 2014; de Hooge et al., 2007)。内疚和羞耻都有可能引发个体积极的修复性动机, 促进合作行为的发生, 那么两者之间的差异表现在哪里呢?

2.1 内疚:补偿和修复动机

内疚能促进个体的亲社会动机, 驱使个体补偿对他人或群体造成的伤害, 修复受损的人际关系(丁芳等, 2014; de Hooge et al., 2007; Olthof, 2012; Sznycer, 2019)。内疚对合作行为的促进动机主要表现在以下三个方面:

第一, 维护社会互动中的公平。个体有追求公平的动机, 在社会关系中, 个体的行为不仅是为了彼此受益, 还是为了维持公平(Baumeister et al., 1994)。内疚可维护社会公平, 鼓励人们以社会接受的方式行动(Tracy & Robins, 2004), 为了对自己的抱歉行为作出补偿, 启动内疚之后, 前几轮未合作的个体在之后的社会困境游戏中表现出更多的合作行为和更少的背叛行为(de Hooge et al., 2007; Ketelaar & Au, 2003; Nelissen et al., 2007); 初中生的内疚情绪体验也对两人情境中的公平行为有积极影响, 被唤起内疚情绪的被试分配给搭档的代币数显著高于分配给自己的代币(丁芳等, 2014), 由此可见, 内疚的修复功能对维持互动中的公平具有非常关键的作用。根据行为主义的观点, 作为一种消极情绪体验, 内疚也可看作是一种惩罚, 当个体意识到自身行为违反了公平公正的社会道德标准, 内疚及后续的补偿行为就会产生(张琨等, 2014), 比如当被试在金钱分配游戏中被迫做出不公平分配后, 内疚程度越高的个体会扣除自己更多的钱来进行更强的经济性自我惩罚(Watanabe & Ohtsubo, 2012)。在共享房屋用电的实验情境中, 产生内疚情绪的个体会选择采取合作行为, 减少自己的用电量(Skatova et al., 2017), 这些均证实维持公平是内疚促进合作的关键机制之一。

第二, 弥补对他人造成的伤害, 降低自己和他人的痛苦。Hoffman (1982)认为内疚是对引起他人痛苦的原因的认知, 其产生于共情, 即个体意识到自己造成了他人的悲伤。因此, 内疚将共情痛苦与对他人因果责任的自我归因结合在一起(Baumeister et al., 1994)。尤其是当个体感到对事件的控制力较强时, 内疚与责任感之间的关系更强(Miranda et al., 2020)。为了减少内疚, 个体会尽力避免对他人的伤害行为, 或者在伤害行为发生后对受害者做出一些补偿行为来挽回错误, 减轻对受害者的伤害(丁芳等, 2014; Tangney et al., 1996; Vaish, 2018), 合作行为便是其中一种重要的补偿方式。引发内疚的事件不仅给他人带来痛苦, 也会给个体自身带来不适感, 内疚的产生往往伴随着不安、自责、对他人痛苦的移情而产生的难过, 以及被排斥的焦虑等不良体验(汤明等, 2019; Baumeister et al., 1994), 为了减轻痛苦, 个体会在消极行为发生后采取补偿性行为(Nelissen et al., 2007; Tracy & Robins, 2004), 增加与他人的合作。但如果个体的内疚情绪在补偿行为发生前可以通过其他方式得到调整, 就不会再激发出积极的补偿性行为(de Hooge, 2012)。

第三, 修复人际关系, 重新获得他人或自己的接纳与认同。内疚人际理论表明, 内疚的动机在于维持良好的人际关系, 促进社会的团结与互惠, 从这个角度来看, 内疚被认为是个体违反了互惠原则后的结果(张琨等, 2014; Baumeister et al., 1994), 因此能够通过促使个体重建与受害者之间的互惠关系和积极的自我概念来促进合作行为的产生(Cottrell & Neuberg, 2005)。内疚与个体对人际交往的敏感性有关, 在因伤害他人而有被拒绝的潜在风险的情境中, 识别拒绝风险能力较强的被试更容易感到内疚, 并对受害者做出更多的补偿性行为(Furukawa et al., 2019)。对关系伙伴造成伤害、损失或痛苦会产生内疚, 且与他人关系越亲密, 内疚的反应越强烈、越普遍、越有影响力(Baumeister et al., 1994), 因此, 内疚有助于维持或修补人际关系。作为社会中的一员, 个体会努力维持自己积极的社会形象来和他人保持良好的人际关系, 防止被他人轻视和排斥(Sznycer et al., 2016), 而良好的人际关系需要个体服从社会价值观和道德标准, 有时候甚至需要个体与他人合作, 牺牲自己的部分利益来服从群体或他人的利益(俞国良, 赵军燕, 2009)。在个体的发展过程中, 社会准则被内化, 内疚体验不仅能促使个体进行自我反省, 也能够驱动人们遵守道德标准和社会文化规范, 这不仅是为了得到社会中他人的认同, 也是为了提升自我认同, 满足个体的内部需要, 肯定自我超越的价值(Ho et al., 2016)。内疚的个体会采取积极的补偿修复性行为, 增加与他人的合作, 而个体表现出的内疚和补偿修复行为反过来能够安抚受害者和旁观者, 增加他们对内疚者的支持和合作(Vaish, 2018), 形成积极人际互动的良性循环。

2.2 羞耻:修复和保护动机

羞耻对合作行为的影响相对比较复杂, 它可能在某种程度上促进个体采取补偿性的积极行为, 或者采取退缩、逃避性行为(de Hooge et al., 2010; Tangney et al., 1996), 这两种行为倾向(接近行为和退缩行为)分别对应了修复自我和保护自我的动机, 体现了个体维护积极自我看法的内在需求。羞耻对合作的影响动机主要表现在以下三个方面:

第一, 释放消极的情绪状态。消极状态释放模型认为, 个体可以通过帮助他人来减轻自身的消极情绪(Baumann et al., 1981), 为缓解负性情绪带来的不舒服感, 个体可能做出更多的道德行为, 如利他、合作等来获得积极的情绪体验。羞耻是一种指向自己的情绪, 其产生于个体对内部自我的关注和否定(Lewis, 1997; Tracy & Robins, 2004), 它会导致个体的自我受到威胁, 使个体产生强烈的痛苦感, 进而激发减少或减轻这种威胁的行为倾向, 促进合作行为的发生(de Hooge et al., 2008)。荟萃分析表明, 当失败修复的可能性较小时, 羞耻与建设性的行为倾向呈现出负相关(Leach & Cidam, 2015), 因此推断在合作情境中, 一方面, 羞耻个体为减轻不舒服感会进行积极的合作行为来弥补他人和修复自我形象; 另一方面, 由于过度关注自我, 羞耻个体的合作行为水平可能受到限制。两种影响之间存在着对立关系, 其作用可能相互抵消, 这为一些研究者未能发现羞耻对合作行为的促进作用提供了解释。

第二, 维护积极的自我形象和声誉, 修复自我。功能主义者认为, 羞耻可以通过帮助个体获得赞赏和保持社会地位来提升在其社会群体眼中的接受度(Tracy & Robins, 2004), 达到适应社会的目的。个体会在意他人对自己行为的看法和评价, 而羞耻更多产生于他人在场的情境(Tangney et al., 2007), 因此羞耻的个体更关注自己在他人眼中的积极形象和良好的声誉。羞耻的双路径模型指出, 羞耻存在于自我与社会的双向作用过程之中, 从而产生社会自我形象威胁(王煜, 李梦菊, 2020), 为了维持积极的自我形象, 个体会采取行动来修复受损的自我, 如限制有关自我的负面信息的传播, 防止由此引起的他人的贬低或负面评价(Sznycer, 2019), 这为羞耻促进合作提供了可能的解释。在公共物品困境实验中, 告知被试捐赠最少的人将被公示, 结果发现个体的合作行为显著提高(Jacquet et al., 2011); 在囚徒困境卡片游戏中, 羞耻状态下的小学儿童表现出更多的合作行为(丁芳等, 2013); 在囚徒困境中, 经历羞耻的亲自我者也会做出更多合作行为以维护自身的积极声誉, 避免被他人认为自己是贪婪自私的人(Declerck et al., 2014); 被诱发道德失范羞耻的个体会产生强烈的想要摆脱羞耻以及恢复良好道德自我的动机, 从而调动自我控制资源, 并期望通过后续行为表现良好的道德自我(范伟等, 2019)。因此, 产生羞耻的个体会试图采取恢复性行为来满足拥有积极自我观的动机(王煜, 李梦菊, 2020), 合作的选择有助于羞耻的个体维持积极的自我, 维护自身良好的形象和声誉。

第三, 保护自我, 防止后续伤害及不良后果。除了通过补偿他人以修复自我之外, 羞耻还有一种对自我的保护作用。信息威胁理论认为, 羞耻是一种进化的适应, 旨在限制他人形成对自己的负面信念的可能性和代价(Robertson et al., 2018)。因此当自我修复十分困难或风险过大时, 个体会放弃采取恢复性行为, 转而采取退缩或回避行为, 及时止损, 防止自我受到进一步的伤害(王煜, 李梦菊, 2020; Tangney et al., 1996)。羞耻罗盘模型(compass of shame, COS)也为此提供了证据, 该模型认为个体经历羞耻后的典型反应包括攻击自我、攻击他人、退缩与回避(Nathanson, 1922), 因此个体感受到羞耻后可能会倾向于避开羞耻情境以及相关的人, 甚至引发负性行为以达到保护自我的目的(王柳生, 桑标, 2019; 王煜, 李梦菊, 2020)。有研究者认为, 个体的恢复动机将会在羞耻程度较弱时产生(de Hooge et al., 2008), 而羞耻是一个人犯了错误的信号(Tangney et al., 1996), 强烈的耻辱感更可能促使人们在短期内退缩, 以避免更多的错误, 由于合作行为不是一种退缩策略, 因此羞耻有时未能促进合作行为的发生, 甚至会降低个体的合作水平。

2.3 两种情绪的动机差异

内疚和羞耻这两种自我意识情绪都可能对个体发挥建设性的功能, 并推动个体采取合作等积极的社会行为, 但内疚情绪的影响更为稳定和具有普适性, 而羞耻情绪的影响具有复杂性和多样性, 更容易受到个人和情境等其他变量的干扰或产生分化。更为重要的是, 内疚和羞耻情绪对合作行为的影响动机并不相同。

对合作行为来说, 内疚的主要动机是弥补对他人造成的伤害, 修复与他人之间破损的人际关系。与内疚不同, 由于羞耻意味着个体对整体自我的否定, 这种深刻的痛苦致使其唤起的合作动机可能存在矛盾或冲突, 既想通过合作来修复自我的社会形象, 也想要回避他人以保护自我免受伤害。这印证了羞耻的修复动机和保护动机与两种行为倾向的关系, 一方面, 羞耻可激活接近行为, 以恢复受威胁的自我; 另一方面, 当个体认为自己无法恢复自我形象时, 羞耻会激活个体的退缩行为来保护自我免受进一步伤害(王煜, 李梦菊, 2020; de Hooge et al., 2010; Tangney et al., 2007)。但也有研究者预测, 产生羞耻后, 个体更可能采取接近行为, 因为拥有积极的自我观是一个基本动机, 经历羞耻的人会被激发去恢复积极的自我观, 而这种恢复动机将涉及到接近行为(de Hooge et al., 2010)。这一过程说明, 羞耻个体可能会经历补偿修复——退缩保护的动机演化过程。

总体而言, 内疚侧重于对受害他人的补偿或对与他人关系的修复, 而羞耻侧重于对自我的保护和对自己社会形象的修复。与内疚个体更关注过失行为及其造成的影响不同, 羞耻个体更关注整体自我是否受损, 因此十分在意自己在他人眼中是否维持着良好的形象和声誉。Robertson等(2018)指出, 羞耻的真正诱因是他人潜在或实际的贬低, 即使个体没有做出伤害他人或社会的不当行为, 仅仅被他人否定或排斥便足以引起羞耻感。羞耻个体通常会感受到退缩、渺小、无价值和无力感, 所以易羞耻者比易内疚者更容易产生心理障碍(施承孙, 钱铭怡, 1999)。

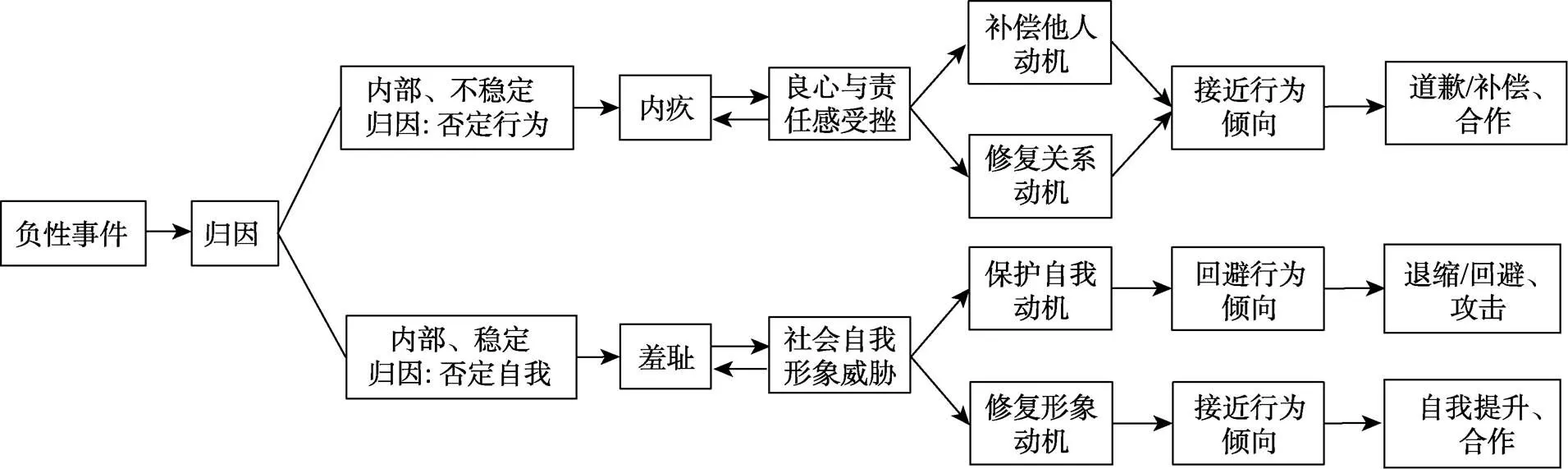

在比较内疚与羞耻影响的动机机制时, 我们参考并借鉴了王煜和李梦菊(2020)提出的羞耻双路径模型, 补充了内疚的影响路径, 形成了内疚与羞耻影响合作行为的动机机制对比模型图(见图1), 其中必定有许多不全面的地方, 但希望通过对两种情绪影响合作的动机机制梳理, 为以后的实证研究提供一些新的思路和方向。

3 内疚与羞耻情绪影响合作行为的调节机制

内疚和羞耻情绪与合作行为间的复杂关系受到诸多因素的影响, 从以往文献中发现, 个体因素和情境因素都会对情绪影响起到一定的调节作用。

3.1 个体因素的调节

第一, 认知因素。从认知层面来看, 内疚和羞耻对自我评价的归因方式和关注点不同。在归因方式上, 内疚和羞耻都源于个体对内部的归因, 但内疚反映了个体对违反道德或对他人造成伤害的特定行为的负面评价, 个体将负性结果归因于内部、不稳定但可控的因素(Tangney et al., 1996; Tracy & Robins, 2006), 比如不够努力或准备不足等; 而羞耻是个体对整体自我的否定, 将负性结果归因于内部、稳定且不可控的因素, 比如自己

图1 内疚与羞耻影响合作行为的动机机制对比模型图

能力低下, 对核心自我的负面评价使得羞耻的情绪体验更加痛苦和持久(Sznycer, 2019; Tracy & Robins, 2004; Tracy & Robins, 2006)。除了对自我的威胁程度不同, 归因方式上的差异也会导致两种情绪带来的补救或修复行为的方向不同, 内疚补偿修复的目标多指向于外部对象, 而羞耻补偿修复的目标多指向于内部对象。在关注点上, 内疚指向的是特定行为, 而羞耻指向的是整体自我(Lewis, 1997)。内疚的个体关注消极行为, 他们认为“我这种行为是不对的”, 这并不会否定整体自我, 也不会影响个体对道德自我的核心认同, 而是对自己的特定行为感到懊悔, 并反省自己的错误, 认为自己对消极事件负有责任, 期望弥补消极行为对他人带来的损失, 因此内疚被认为是“良心”的核心(俞国良, 赵军燕, 2009; Tracy & Robins, 2004)。内疚促使个体更加关注同伴, 改变自身的行为以适应同伴的需要和期盼, 维护良好的人际关系(丁芳等, 2014; Baumeister et al., 1994)。而羞耻的个体关注的是消极自我, 较少关注他人和周围环境。负性事件发生后, 羞耻者会认为“我就是一个差劲的人”, 对自我的整体否定有着不可挽回的影响, 因此羞耻者倾向于逃避现实或隐藏行为, 旨在修复受损的自我, 期望自己在他人眼中保持良好形象和声誉(Tracy & Robins, 2004)。由此可以看出, 内疚促进亲社会动机, 能够驱使个体通过合作来弥补消极行为对他人造成的伤害; 而羞耻与更大程度的自我关注和保持自我价值感的动机有关, 能够使个体采取合作行为来修复自我, 也能使个体拒绝与他人合作以保护自我免受进一步伤害。因此, 诸多研究者认为内疚是一种比羞耻更具有适应意义的情绪(何华容, 丁道群, 2016; Burmeister et al., 2019; Stuewig et al., 2014; Tracy & Robins, 2004)。

第二, 社会价值取向。社会价值取向作为一种人格特质, 可以决定个体的社会互动模式, 分为亲自我取向和亲社会取向(Murphy & Ackermann, 2014)。目前, 多数研究证实内疚和羞耻对合作行为的促进作用只在亲自我取向的个体身上产生, 而在亲社会取向的个体身上则没有发现同样的作用。例如, Nelissen等(2007)发现, 诱发内疚只会增加亲自我取向个体的合作水平, 而对亲社会取向个体的合作行为没有影响, 内疚与关心他人的目标有关, 而亲社会的个体已经习惯接受这个目标, 因此内疚对其没有影响。de Hooge等(2008)发现内源性羞耻仅能促进亲自我取向个体的合作行为, 而对亲社会的个体并无影响。羞耻的这种效应同样被其他研究者证实, 他们认为可能是因为亲社会取向的个体会表现出稳定的合作倾向, 实验中的情绪启动并未对其行为产生影响(Declerck et al., 2014)。由此可推测, 由于亲社会价值取向的个体本身追求双赢和结果公平, 因此无论是否产生内疚或羞耻情绪, 他们都倾向于选择合作; 而亲自我价值取向的个体的合作是战略性的, 他们会根据具体情况采取对自己最有利的行为选择。

第三, 自我控制能力。自我控制是指个体对自我的认知、情感、意志等进行调控的能力(关元, 何嘉梅, 2018)。一方面, 自我控制能力过低的个体倾向于屈从当前诱惑, 更易导致消极的情绪后果, 比如内疚、羞耻、后悔、尴尬等(吴晨阳, 何贵兵, 2011)。另一方面, 自我调节资源模型把个体的自我控制能力视为一种有限资源, 个体在先前任务中进行自我调控时会消耗资源, 从而影响之后任务中的自我控制能力(关元, 何嘉梅, 2018), 内疚和羞耻情绪能够影响个体的自我控制(Hofmann & Fisher, 2012; Patrick et al., 2009)。在社会困境中, 合作被认为是自我控制的一种手段(丁毅等, 2015), 自我控制能力低的个体易追求短期目标而放弃长远利益; 自我控制能力较高的个体更能专注于长期目标, 抑制自己的优势反应(利己), 从而做出积极的行为选择(Hofmann et al., 2012)。因此, 自我控制能力可调节内疚和羞耻对合作行为的影响, 自我控制与内疚、羞耻情绪可互相影响, 自我控制能力高的个体更能关注长远利益, 增加合作发生的可能性。

第四, 情绪特质和情绪状态。内疚和羞耻均可以分为特质性情绪和状态性情绪, 其中, 特质性内疚或羞耻是个体身上存在的稳定的情绪倾向, 而状态性内疚或羞耻则是在特定环境中诱发的情绪(Cohen et al., 2011), 某种情绪倾向越强的个体, 其在实验情景中可能更容易被诱发出相应的情绪状态(高学德, 2013)。特质性情绪和状态性情绪对合作行为的影响不同, 情绪特质(倾向)比实验操作引起的短暂的情绪状态对行为的影响效果更为稳定(Haran, 2019)。在对内疚和羞耻情绪的比较中发现, 特质内疚和状态内疚都能在一定程度上促进个体的亲社会行为和合作行为(汤明等, 2019); 但特质羞耻和状态羞耻的影响效果并不相同, 退缩或回避行为主要源于长期的羞耻或羞耻特质(倾向), 接近行为多是基于离散的羞耻经历, 即短期羞耻(羞耻状态)比长期羞耻(羞耻特质)更易引发个体的积极行为(de Hooge et al., 2010)。由此推测, 羞耻特质高的个体可能保护自我的动机更为强烈, 已经形成了稳定的羞耻应对机制——退缩与回避, 因此其行为更不容易受到情境特征的影响。

3.2 情境因素的调节

除了个人因素, 情境特征也可独立预测行为和情绪的实时表达(Sherman et al., 2015)。内疚和羞耻对合作行为的影响会受到情境类型的影响。

第一, 暴露情境和掩蔽情境。Declerck等(2014)根据两人是否同时做出选择, 将囚徒困境分为同时性囚徒困境(即掩蔽情境)和继时性囚徒困境(即暴露情境), 探讨了羞耻对不同情境中的合作行为的影响。研究发现, 为避免丢脸和维护个人声誉, 在已知游戏伙伴选择合作的情况(暴露情境)下, 亲自我者会为了掩饰自己的贪婪动机而选择合作。与羞耻相比, 内疚个体会在掩蔽情境中更多地选择合作; 在低奉献感大学生中, 羞耻更能促进个体在暴露情境中的合作(蓝玳琪, 2020), 这与Declerck等(2014)的研究结果相似。推测其原因, 在掩蔽情境中, 被试与游戏对手同时进行合作/背叛的选择, 选择合作的被试需承担被背叛的风险; 而在暴露情境中, 被试在做出决定之前就能得知对方的选择, 因此被试并不存在被背叛的风险, 但若知道对方合作的情况下却仍然选择背叛, 被试可能会被视为“贪婪的人”, 需承受更大的心理压力, 由于羞耻者期望保持良好的自我形象, 因此在暴露性情境中会做出更积极的行为选择。

第二, 实验情境和日常情境。在实验室条件下的社会困境和日常合作情境中, 内疚和羞耻对合作行为的影响不同。de Hooge等(2007)为探究内疚和羞耻对合作行为的影响进行了两个研究, 在实验室创设的二人合作游戏情境中, 被诱发内疚的亲自我者能够分给互动伙伴更多的代币, 在日常合作情境问卷的测量中, 内疚同样激发了亲自我者的合作行为; 而羞耻在这两种情境中却没有增加个体的合作行为, 甚至在社会困境游戏中还导致了合作水平略微降低, 研究者认为可能存在三种原因:其一, 从情绪的诱发方面来看, 回忆自身经历诱发的羞耻可能不如内疚强烈; 其二, 由于没有询问被回忆的事件发生时间, 羞耻事件和内疚事件距离实验时间的间隔可能并不相同; 其三, 该实验中的困境可能无法衡量羞耻对合作的影响。这一方面说明, 内疚发挥作用的条件比羞耻更为广泛, 较少受情境因素的限制, 具有普适性; 另一方面, 从时间层面来看, 实验中诱发的短期内疚均对合作性的行为产生了积极影响(丁芳等, 2014; Behrendt & Ben-Ari, 2012; de Hooge et al., 2007; Ketelaar & Au, 2003), 但短期内产生的羞耻未能促进合作行为(de Hooge et al., 2008; de Hooge et al., 2010), 这说明短期唤起的内疚比羞耻更有可能对合作行为产生积极影响。

第三, 相关情境和不相关情境。从情绪的产生来源看, 相关和不相关情境会引发不同类型的情绪, 从而对个体的行为产生不同影响。当情绪的来源与当前行为所在的情境具有高关联性时, 则把情绪对行为的影响称为内生的或内源性的; 而当情绪的来源与当前行为所在的情境无关时, 则把情绪对行为的影响称为外生的或外源性的(李赛琦, 王柳生, 2020; de Hooge et al., 2008; de Hooge et al., 2007)。例如, 个体的羞耻经历是否被他人知晓会导致个体处于两种不同心境或情境状态, 使得后续行为与羞耻形成不同的关联性, 当情境中的行为与羞耻情绪具有高关联性时, 则会产生内源性羞耻(李赛琦, 王柳生, 2020)。Ketelaar和Au (2003)发现, 内源性内疚与外源性内疚都能促进个体的合作, 但未发现羞耻的类似作用。de Hooge等人(2008)发现内源性羞耻能够促进亲自我的个体对知晓自己羞耻事件者的亲社会行为, 外源性羞耻无促进作用。当羞耻经历被游戏伙伴知晓时(即在相关情境中产生内源性羞耻), 羞耻的个体为了提升他人对自己的评价, 更倾向于做出合作的行为选择; 而当个体处于与羞耻事件无关的情境中(即在不相关情境中产生外源性羞耻)时, 已经(部分)实现了羞耻退缩的行为倾向, 因此, 不同情境中的羞耻情绪对合作行为的影响不同。国内研究者也发现了内源性羞耻的积极影响, 内源性羞耻可消除内群体偏好效应, 促进个体的积极行为(李赛琦, 王柳生, 2020)。然而, Declerck等(2014)认为, 外源性羞耻的作用之所以未被发现, 主要在于个体的不合作动机被掩盖, 无法分辨个体是由于谨慎(害怕被背叛)还是贪婪而选择背叛, 在继时囚徒困境实验中, 外源性羞耻同样对个体的合作行为有促进作用, 出于避免丢脸和维护个人声誉的需要, 在已知游戏伙伴选择合作时, 亲自我者会为了掩饰自己的贪婪动机而选择合作。因此, 无论是内源性内疚还是外源性内疚都对合作行为有较强的预测作用; 而羞耻情绪与当前的决策情境相关时, 即产生内源性羞耻才可以预测更强的行为效应, 外源性羞耻的作用仍需更多研究进行验证。

总的来说, 内疚对合作行为的影响较少受情境的限制, 而羞耻受情境因素限制较多, 在暴露情境、相关情境中羞耻更能促进合作行为的产生, 而在掩蔽情境、不相关情境中, 羞耻较难影响个体的合作抉择, 且无论是实验室情境还是日常情境, 内疚似乎都比羞耻更易影响合作。这种差异源于内疚和羞耻的产生机制和情绪特点, 与内疚相比, 羞耻与自我暴露有关, 当个体自身的缺陷暴露在人际互动对象面前时, 羞耻的防御机制首先被激活(Sznycer et al., 2016), 引发对他人负面评价的担忧, 以及强烈的社会威胁感, 因此在暴露的或者公开的情境中个体更倾向于做出积极行为来挽救或提升自我形象。

4 现存不足与未来展望

以往研究者已经在区分内疚与羞耻的相同点和不同点方面做出了卓越贡献, 而本文主要从动机机制和调节机制入手, 对内疚与羞耻影响合作行为的过程和机制进行了系统分析和深入比较。从实践层面来看, 以往认为内疚和羞耻情绪都是负性的, 可能引发非适应性的行为结果, 但通过本文的分析发现, 两种情绪都能够促进合作行为的产生, 虽然动机不同, 也受制于不同因素的影响, 但这一过程的揭示有助于人们增进对内疚和羞耻情绪的了解, 正确对待这两种情绪, 并充分发挥内疚和羞耻的建设性功能, 为合作行为的培养提供新的思路和方向。

目前针对内疚和羞耻情绪对合作行为影响方面的研究仍存在一些不足, 主要体现在情绪测量的有效性、不同影响模式的作用机制及其存在的差异尚未完全明晰, 需要在未来的研究中进一步探索。

4.1 内疚与羞耻的诱发和测量方法的有效性

目前研究中主要采用想象回忆范式、情境模拟等方法来对情绪进行诱发, 部分研究中内疚与羞耻情绪是否得到有效诱发有待检验, 仍需探索更加真实有效的诱发方法。有元分析发现, 内疚对亲社会行为的影响受内疚的不同诱发和测量方法、内疚类型、亲社会行为类型和对象等诸多因素的影响(汤明等, 2019)。

首先, 不同实验方法的情绪诱发效果存在差异。由于个体的防御反应, 有时情绪诱发可能会较为困难, 而且效果微弱(Nelissen et al., 2007)。张晓贤和桑标(2012)采用现场实验的方法来诱发儿童的内疚情绪, 这对综合分析情绪成因及其对个体行为的作用有着重大意义。目前采用真实情境诱发内疚和羞耻情绪的实验较少, 未来可考虑增加这一类的探索。

其次, 不能保证内疚与羞耻情绪诱发的纯粹性。由于内疚和羞耻情绪具有一定的相似性, 有时羞耻中会伴随内疚或其他情绪, 未来的研究需要进一步剥离不同情绪之间的干扰。有研究者采用典型事件和两可事件来研究内疚和羞耻的关系, 发现在回忆某一情绪(内疚/羞耻)的典型事件时, 所产生的这种情绪会显著多于另一种情绪(高学德, 周爱保, 2009), 但这并不意味着另一种情绪完全不存在。Nelissen等人(2007)在实验中分别诱发了恐惧和内疚情绪, 结果发现内疚的诱发效果比恐惧的诱发效果更为温和, 原因在于内疚的诱发更为困难, 个体面对内疚时的防御反应可能会稀释诱发内疚的影响。de Hooge等(2007)的实验没有发现羞耻对合作行为的影响, 可能原因是回忆自身经历诱发的羞耻不如内疚强烈。

因此, 未来的实验中需要更多关注情绪诱发的强度和有效性, 目标情绪是否纯粹, 不同情绪的诱发强度是否一致等。

4.2 两种情绪对合作行为影响的过程机制和生理机制

首先, 内疚和羞耻对合作行为影响的过程机制仍不明晰。目前大多研究结果支持内疚对合作行为的促进作用(de Hooge et al., 2007; Haran, 2019; Ketelaar & Au, 2003; Nelissen et al., 2007; Olthof, 2012; Skatova et al., 2017), 羞耻对合作行为的影响仍存在较大争议性(Declerck et al., 2014; de Hooge et al., 2008; de Hooge et al., 2010; Jacquet et al., 2011), 例如有时羞耻情绪非但没有促进合作, 反而略微降低个体的合作水平; 外源性羞耻的作用仍需验证等。但是, 也有一些研究发现内疚的积极作用也会受到其他因素的影响:第一, 内疚的促进作用有一定的时间限定, 个体的补偿意图会随着时间的推移而减弱(de Hooge et al., 2011); 第二, 第三方采取补救行动同样能够修复个体对他人的损害, 这会在一定程度上降低个体的内疚和补偿意图(de Hooge, 2012); 第三, 由于过于关注受害者的利益, 内疚可能会给第三方利益带来损害, 即为补偿受害者而分配给第三方更少的资源(丁芳等, 2014; de Hooge et al., 2011); 第四, 内疚并非总是适应性的, 而是由适应性水平到不适应性水平的连续体, 高水平的内疚会导致个体过分自责, 适应性水平的内疚才能抑制个体伤害他人, 并促进关系的修复(Roberts et al., 2014)。

其次, 目前缺乏对两种情绪影响合作行为的生理机制的系统研究。近年来, 随着认知神经科学的发展, 越来越多研究者关注到人际情境中对内疚和羞耻情绪神经差异的比较, 例如, Zhu等(2017)采用事件相关电位(ERP)研究发现, 在人际互动中, 羞耻比内疚涉及更多的自我参照过程, 而内疚比羞耻涉及更多的移情处理, 这为内疚和羞耻之间的区别可能发生在早期阶段提供了证据。随着脑功能成像技术的发展, 已有研究者采用功能性近红外光谱技术(fNIRS)检测了内疚和羞耻的脑区激活, Duan等(2020)发现眶额叶皮层(OFC)、背外侧前额叶皮层(dlPFC)和颞中回(MTG)在两种情绪下均有显著的激活, 不同的是, 内疚条件下右侧颞顶联合区(rTPJ)有更显著的激活, 而TPJ涉及到“心理理论”, 支持对他人的信念与意图进行心智化、理解和推理, 这表明内疚可能涉及更多理解、同情受害者处境和情绪的心理过程(de Hooge et al., 2007; Tangney et al., 2007), 印证了内疚的个体可能更关注他人。然而, 研究者并没有发现羞耻特殊的脑区激活(Duan et al., 2020; Zhu et al., 2019)。

未来的研究可以进一步探讨内疚与羞耻对合作行为的影响过程以及背后的生理机制, 明确区分不同的实验条件(实验范式和被试群体), 将内疚与羞耻情绪对合作行为影响的具体过程进行比较, 通过不同视角和层次的对比来揭示其深层的内在作用机制。

4.3 不同情绪影响中存在的个体差异和文化差异

首先, 内疚与羞耻对合作行为的影响存在个体差异, 但以往大多研究只探讨了社会价值取向的影响, 缺乏对其他个人特质可能产生的调节作用的分析。例如, 不同的认知风格会影响个体对内疚和羞耻的感知(施承孙, 钱铭怡, 1999), 在同样的负性情境中, 有些个体可能体验到内疚, 而另一些个体可能体验到羞耻, 易羞耻者具有场依存性, 在环境中更易受他人影响而否定自我, 而易内疚者具有场独立性, 更易将负性事件与自我相分离; 个体的反刍思维也会调节内疚和羞耻对个体行为的影响, 当羞耻的个体反复思考时, 羞耻的感觉就会变得更加压抑, 从而进一步增强消极的思考并干扰适应性的问题解决(Cheung et al., 2004)。未来研究可以进一步探索其他个人特质在内疚和羞耻情绪与合作行为关系中的作用。

其次, 越来越多的研究者关注到本土文化背景下内疚和羞耻的道德功能, 但跨文化研究还较为缺乏。文化差异也是在探索内疚、羞耻与合作行为关系中需要考虑的重要因素。西方社会通常被认为是内疚取向的文化, 在西方文化中羞耻意味着个体存在“道德缺陷”, 个体更倾向于将羞耻与整体自我相联系(高学德, 周爱保, 2009)。而东方社会被认为是羞耻取向的文化, 东方文化赋予了羞耻更多积极的意义, 可以衡量个体的道德水平(施承孙, 钱铭怡, 1999; 俞国良, 赵军燕, 2009), 《礼记·中庸》中“知耻近乎勇”将知耻并勇于改正看作是值得推崇的高尚品质, 当代的“八荣八耻”教育也倡导羞耻的道德引领功能。未来研究可以考察不同文化背景下内疚、羞耻与合作行为的关系, 关注情绪影响中的文化差异, 并在中国文化背景下探索内疚和羞耻对个体发展的影响, 合理利用两种情绪的建设性功能, 为人们追寻幸福人生提供积极的指导意义。

丁芳, 曹令敏, 张琛琛. (2013). 小学儿童羞耻情绪对其合作行为的影响., (1), 19– 24.

丁芳, 周鋆, 胡雨. (2014). 初中生内疚情绪体验的发展及其对公平行为的影响.(5), 1154–1159.

丁毅, 纪婷婷, 陈旭. (2015). 社会两难情境下的合作选择:自我利益和集体利益间的权衡.(2), 158–163.

范伟, 任梦梦, 肖俊泽, 简增郸, 杜晓明, 傅小兰. (2019). 羞耻情绪对欺骗行为的影响:自我控制的作用.(9), 992–1006.

高学德. (2013). 羞耻研究:概念、结构及其评定.(8), 1450–1456.

高学德, 周爱保. (2009). 内疚和羞耻的关系——来自反事实思维的验证.(1), 126–129.

关元, 何嘉梅. (2018). 自我控制:内涵、理论及展望.(2), 118–128.

何华容, 丁道群. (2016). 内疚:一种有益的负性情绪.(1), 3–8.

蓝玳琪. (2020).(硕士学位论文), 上海师范大学.

李晶, 朱莉琪. (2014). 高功能孤独症儿童的合作行为.(9), 1301–1316.

李赛琦, 王柳生. (2020). 内源性羞耻与群体身份对亲社会行为的影响.(4), 957–962.

刘长江, 郝芳. (2014). 社会困境问题的理论架构与实验研究.(9), 1475–1484.

施承孙, 钱铭怡. (1999). 羞耻和内疚的差异.(1), 35–38.

汤明, 李伟强, 刘福会, 袁博. (2019). 内疚与亲社会行为的关系:来自元分析的证据.(5), 773–788.

王柳生, 桑标. (2019). 羞耻罗盘扩展模型的初步建构.(5), 394–400.

王煜, 李梦菊. (2020). 建设性还是破坏性?羞愧的双路径模型.(8), 1325–1336.

吴晨阳, 何贵兵. (2011). 自我控制行为中的情绪因素.(2), 317–321.

俞国良, 赵军燕. (2009). 自我意识情绪:聚焦于自我的道德情绪研究.(2), 116–120.

张琨, 方平, 姜媛, 于悦, 欧阳恒磊. (2014). 道德视野下的内疚.(10), 1628–1636.

张晓贤, 桑标. (2012). 儿童内疚情绪对其亲社会行为的影响.(2), 314–320.

Baumann, D. J., Cialdini, R. B., & Kendrick, D. T. (1981). Altruism as hedonism: Helping and self-gratification as equivalent responses.(6), 1039–1046.

Baumeister, R. F., Stillwell, A. M., & Heatherton, T. F. (1994). Guilt: An interpersonal approach.(2), 243–267.

Behrendt, H., & Ben-Ari, R. (2012). The positive side of negative emotion: The role of guilt and shame in coping with interpersonal conflict.(6), 1116–1138.

Bond, R. M. (2019). Low-cost, high-impact altruistic punishment promotes cooperation cascades in human social networks.(1), 2061. https:// doi.org/10.1038/s41598-018-38323-7

Burmeister, A., Fasbender, U., & Gerpott, F. H. (2019). Consequences of knowledge hiding: The differential compensatory effects of guilt and shame.(2), 281–304.

Cheung, M. S.-P., Gilbert, P., & Irons, C. (2004). An exploration of shame, social rank and rumination in relation to depression.(5), 1143–1153.

Cohen, T. R., Wolf, S. T., Panter, A. T., & Insko, C. A. (2011). Introducing the GASP scale: A new measure of guilt and shame proneness.(5), 947–966.

Cottrell, C. A., & Neuberg, S. L. (2005). Different emotional reactions to different groups: A sociofunctional threat-based approach to "prejudice".(5), 770–789.

Declerck, C. H., Boone, C., & Kiyonari, T. (2014). No place to hide: When shame causes proselfs to cooperate.(1), 74–88.

de Hooge, I. E. (2012). The exemplary social emotion guilt: Not so relationship-oriented when another person repairs for you.(7), 1189–1207.

de Hooge, I. E., Breugelmans, S. M., & Zeelenberg, M. (2008). Not so ugly after all: When shame acts as a commitment device.(4), 933–943.

de Hooge, I. E., Nelissen, R. M. A., Breugelmans, S. M., & Zeelenberg, M. (2011). What is moral about guilt? Acting "prosocially" at the disadvantage of others.(3), 462–473.

de Hooge, I. E., Zeelenberg, M., & Breugelmans, S. M. (2007). Moral sentiments and cooperation: Differential influences of shame and guilt.(5), 1025–1042.

de Hooge, I. E., Zeelenberg, M., & Breugelmans, S. M. (2010). Restore and protect motivations following shame.(1), 111–127.

Dorfman, A., Eyal, T., & Bereby-Meyer, Y. (2014). Proud to cooperate: The consideration of pride promotes cooperation in a social dilemma., 105–109.

Duan, L., Feng, Q., & Xu, P. (2020). Using functional near-infrared spectroscopy to assess brain activation evoked by guilt and shame., Article 197. https://doi.org/10.3389/ fnhum.2020.00197

Furukawa, Y., Nakashima, K., & Morinaga, Y. (2019). Guilt signals a crisis of rejection: Two types of individual differences related to social rejection have dissimilar effects on guilt and compensatory behavior.(1), 1–11.

Haran, U. (2019). May the best man lose: Guilt inhibits competitive motivation., 15–33.

Henrich, J., & Henrich, N. (2006). Culture, evolution and the puzzle of human cooperation.(2-3), 220–245.

Ho, S.-Y., Tong, E. M. W., & Jia, L. (2016). Authentic and hubristic pride: Differential effects on delay of gratification.(8), 1147–1156.

Hoffman, M. L. (1982). Development of prosocial motivation: Empathy and guilt. In N. Eisenberg (Ed.),(pp. 218–231). New York: Academic Press.

Hofmann, W., & Fisher, R. R. (2012). How guilt and pride shape subsequent self-control.(6), 682–690.

Hofmann, W., Schmeichel, B. J., & Baddeley, A. D. (2012). Executive functions and self-regulation.(3), 174–180.

Jacquet, J., Hauert, C., Traulsen, A., & Milinski, M. (2011). Shame and honour drive cooperation.(6), 899–901.

Ketelaar, T., & Au, W. T. (2003). The effects of feelings of guilt on the behaviour of uncooperative individuals in repeated social bargaining games: An affect-as- information interpretation of the role of emotion in social interaction.(3), 429–453.

Leach, C. W., & Cidam, A. (2015). When is shame linked to constructive approach orientation? A meta-analysis.(6), 983–1002.

Lee, J., & Min, S. (2021). The effects of repeated induction of emotions on cooperation and punishment.(3), 925–943.

Lewis, M. (1997). The self in self-conscious emotions.(1), 118–142.

Miranda, G. A., Welbourne, J. L., & Sariol, A. M. (2020). Feeling shame and guilt when observing workplace incivility: Elicitors and behavioral responses.(4), 371–392.

Murphy, R. O., & Ackermann, K. A. (2014). Social value orientation: Theoretical and measurement issues in the study of social preferences.(1), 13–41.

Nathanson, D. L. (1992).. New York: Norton.

Nelissen, R. M. A., Dijker, A. J. M., & deVries, N. K. (2007). How to turn a hawk into a dove and vice versa: Interactions between emotions and goals in a give-some dilemma game.(2), 280–286.

Olthof, T. (2012). Anticipated feelings of guilt and shame as predictors of early adolescents’ antisocial and prosocial interpersonal behaviour.(3), 371–388.

Patrick, V. M., Chun, H. H., & Macinnis, D. J. (2009). Affective forecasting and self-control: Why anticipating pride wins over anticipating shame in a self-regulation context.(3), 537– 545.

Pletzer, J. L., Balliet, D., Joireman, J., Kuhlman, D. M., Voelpel, S. C., & van Lange, P. A. M. (2018). Social value orientation, expectations, and cooperation in social dilemmas: A meta–analysis.(1), 62–83.

Roberts, W., Strayer, J., & Denham, S. (2014). Empathy, anger, guilt: Emotions and prosocial behaviour.(4), 465–474.

Robertson, T. E., Sznycer, D., Delton, A. W., Tooby, J., & Cosmides, L. (2018). The true trigger of shame: Social devaluation is sufficient, wrongdoing is unnecessary.(5), 566–573.

Sherman, R. A., Rauthmann, J. F., Brown, N. A., Serfass, D. G., & Jones, A. B. (2015). The independent effects of personality and situations on real-time expressions of behavior and emotion.(5), 872–888.

Skatova, A., Spence, A., Leygue, C., & Ferguson, E. (2017). Guilty repair sustains cooperation, angry retaliation destroys it., Article 46709. https:// doi.org/10.1038/srep46709

Smith, A., Pedersen, E. J., Forster, D. E., Mccullough, M. E., & Lieberman, D. (2017). Cooperation: The roles of interpersonal value and gratitude.(6), 695–703.

Stuewig, J., Tangney, J. P., Kendall, S., Folk, J. B., Meyer, C. R., & Dearing, R. L. (2014). Children’s proneness to shame and guilt predict risky and illegal behaviors in young adulthood.(2), 217–227.

Sznycer, D. (2019). Forms and functions of the self- conscious emotions.(2), 143–157.

Sznycer, D., Tooby, J., Cosmides, L., Porat, R., Shalvi, S., & Halperin, E. (2016). Shame closely tracks the threat of devaluation by others, even across cultures.(10), 2625–2630.

Tangney, J. P., Miller, R. S., Flicker, L., & Barlow, D. H. (1996). Are shame, guilt, and embarrassment distinct emotions?(6), 1256–1269.

Tangney, J. P., Stuewig, J., & Martinez, A. G. (2014). Two faces of shame: The roles of shame and guilt in predicting recidivism.(3), 799–805.

Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). Moral emotions and moral behavior., 345–372.

Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2004). Putting the self into self-conscious emotions: A theoretical model.(2), 103–125.

Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2006). Appraisal antecedents of shame and guilt: Support for a theoretical model.(10), 1339–1351.

Vaish, A. (2018). The prosocial functions of early social emotions: The case of guilt., 25–29.

Watanabe, E., & Ohtsubo, Y. (2012). Costly apology and self-punishment after an unintentional transgression.(3), 87–105.

Wietzker, A., Buysse, A., Loeys, T., & Brondeel, R. (2012). Easing the conscience: Feeling guilty makes people cooperate in divorce negotiations.(3), 324–336.

Zhu, P., Guo, H., Zhang, H., Han, Y., Wang, Z., & Chu, C. (2020). The role of punishment in the spatial public goods game., 2959–2968.

Zhu, R., Feng, C., Zhang, S., Mai, X., & Liu, C. (2019). Differentiating guilt and shame in an interpersonal context with univariate activation and multivariate pattern analyses., 476–486.

Zhu, R., Wu, H., Xu, Z., Tang, H., Shen, X., Mai, X., & Liu, C. (2017). Early distinction between shame and guilt processing in an interpersonal context.(1), 53–66.

Compensate others or protect oneself ? The difference of the effects of guilt and shame on cooperative behavior

HAO Na, CUI Liying

(Department of Psychology, College of Education, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

As two common and easily confused self-conscious emotions, the effects of guilt and shame on cooperative behavior and their mechanisms are different. The effect of guilt is more stable and universal, while that of shame is more complex. This can be explained by the motivation and regulation mechanisms of influence, including the compensation and repair motivation of guilt to others, the protection and repair motivation of shame to self, and the regulation of individual and situational factors. Future research should focus on the effectiveness of the induction and measurement methods of guilt and shame, the internal process and physiological mechanism of the effect, and the individual and cultural differences in the effect on cooperative behavior.

guilt, shame, cooperative behavior, motivation mechanism, regulation mechanism

B849: C91

2021-04-15

崔丽莹, E-mail: cui720926@163.com