我国科创走廊发展现状及演化趋势研究

谢科范 左凌宇 彭华涛 陈云

文章編号:1008-7133(2022)02-0001-14

摘 要: 在双循环新发展格局下,加快建设科创走廊有利于优化我国科技创新布局,推动区域科技创新一体化发展。为前瞻我国科创走廊演化趋势,本研究归纳总结我国科创走廊的发展基础和整体现状,利用熵权[KG-*5]-[KG-*5]AHP评价法构建相关城市的科技创新发展质量评价指标体系,基于修正引力模型计算31省市在2014、2017和2020年的地理经济联系强度;描画了我国科创走廊“一主轴五三角”的布局演化图,并分别对主轴与三角点阵进行演化图景分析;基于现状分析和演化趋势分析,提出我国科创走廊发展的相关对策建议。研究发现:我国科创走廊体现出全域科创能力不断强化以及科创中心由单核向多核发展的演化特点,并且纵向演化痕迹与京广线高度重合,有形成京广科技创新主轴的演化趋势;整体布局逐渐形成北三角、长三角、珠三角、中三角和西三角的创新区域轮廓,是当前全国科技创新重要发展力量。科创走廊未来可望成为我国的科技创新大动脉,通过对接“一带一路”科技创新共同体,成为科技创新“双循环”体系的重要组成部分。

关 键 词: 科创走廊;双循环;修正引力模型;创新共同体;演化

DOI: 10.16315/j.stm.2022.02.007

中图分类号: F124.3

文献标志码:A

Research on the status quo of development and evolution prospect

of science and innovation corridors in China

XIE Kefan, ZUO Lingyu, PENG Huatao, CHEN Yun

(School of Management, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

Abstract: With the “dual circulation” development pattern, accelerating the construction of science and innovation corridor is conducive to reshaping the layout of science and technology innovation in China and promoting the integrated development of science and technology innovation. For forecasting the evolution trend of China's science and innovation corridor, of which the development basis and overall status are first summarized in this study, and the quality evaluation index system of urban science and technology innovation development is constructed by using entropyweight and AHP evaluation method. Based on modified gravity model, the intensity of geographical economic connection between regions is calculated, and the evolution map of planning layout of “one main axis and five triangles” of science and technology innovation corridor in China is drawn. In addition, the evolution picture of spindle and triangular lattice is analyzed respectively, and some countermeasures with suggestions are put forward. The results show that the evolution trend of China's future science and innovation corridor reflects the obvious characteristics of the continuous strengthening of the universal science and innovation capability and the development of the science and innovation center from singlecore to multicore. The overall evolution is highly overlapped with the BeijingGuangzhou Line, which is potential to connect Wuhan, Zhengzhou and other important node cities to establish the BeijingGuangzhou science and innovation Corridor as the innovation spindle. In terms of overall layout, the Northern, Yangtze, Pearl, middle and Western delta regions are important sources of innovation to drive the development of scientific and technological innovation. The Science and Technology Innovation Corridor is expected to serve as the main artery of innovation in China, and as the main driving force for scientific and technological innovation by connecting with the Belt and Road Science and technology innovation Community, and promote the “dual circulation” to develop sustainably.

Keywords: science and technology innovation corridor; dual circulation; modified gravity model; innovation community; evolution

為提升科技创新能力,加快建设创新型国家,国家“十四五”规划纲要明确指出:未来将发挥重点区域的引领带动作用,促进区域间有机嵌合,打造科技创新共同体;同时,需要加强区域科技创新合作,强化科技创新能力的一体化建设。《长三角G60科创走廊“十四五”先进制造业产业协同发展规划》《粤港澳大湾区发展规划纲要》等国家级规划亦提出将科创走廊建设作为区域科技创新引领、区域合作联动的创新驱动力。因此,双循环新发展格局下,科创走廊可望成为畅通科技创新内循环的大动脉。当前,我国科创走廊主要包括三大板块,即以长三角区域为基本盘的长三角G60科创走廊、以北京和雄安为重要支点的京雄科创走廊,以及倚仗粤港澳大湾区的广深科创走廊。除此之外,其他诸如光谷科技创新大走廊、郑开科创走廊、成渝科创走廊和西安科创走廊等的小型科创走廊亦在启动或孕育之中。如果将全国各地的这些科创走廊打通链接,则可以构成跨越中国主要区域的科技创新大网脉,成为科技创新内循环体系的基础[1 ]。

但是,从现阶段来看,当前我国区域科技创新发展面临较多制约,具体表现为科技创新一体化发展壁垒明显[2 ]和城市群科技创新结构优化问题[3 ]。一方面由于行政区划壁垒和地方保护主义阻碍了各创新空间的价值交换,碎片化治理下我国区域间创新资源跨境流动缓慢[4 ];另一方面高度同质化的城市创新空间难以形成“差序”创新生态,导致恶性竞争。因此,我国科技创新一体化新发展格局急需完善。而当前相关问题的研究仍然存在理论缺口。例如,区域间的协同发展理论虽强调通过地理聚集、空间布局和功能互补以推动区域创新发展[5 ],但忽略了创新空间载体的承接作用;创新增长极通过外溢效应带动整体区域创新增长成为区域创新的研究共识,但多维邻近性视角下的创新结构失衡成为我国区域创新增长的共性问题。因此,有必要寻求新的理论视角来解决相关矛盾。

地缘关系视角下,地区的科技创新发展往往依托于创新空间来进行价值交换。城市创新空间格局通常依托科研机构形成点状聚集,再借由工业园区和科技园区向平面空间结构转变,利用大型创新平台和其他创新载体形成创新走廊[6 ]。科创走廊除了能够有效实现空间聚集,通过促进城市间的价值交换以外,还能够借助科创廊道打通城市群之间的创新承接壁垒,从一体化协同上推动城市科技创新高质量发展。基于此,针对当前我国科技创新一体化发展问题,本研究以科创走廊为研究对象,首先对我国科创走廊的现状进行分析,进而构建我国城市科创发展质量指标体系。再利用修正引力模型计算城市间的科技创新发展联系强度,最后提出基于科创走廊的区域科技创新发展建设思路和相关政策建议。

1 文献综述

关于科创走廊,国内外学者开展了一些相关研究。有学者认为对科技创新走廊研究的理论基础仍依托于区域经济理论,应当重点关注科创走廊的创新辐射和收敛功能[7-8 ]。科创走廊亦承担着促进区域间资源对流的功能[9 ]。由于局域单点城市的资源有限,为扩大社会生产需要展开资源捕获,城市的经济扩张和知识流动行为都将地理邻近性作为选择合作伙伴的重要依据[10 ],交通对接体系完善的城市之间更容易实现合作共赢。因此,作为要素高度流通区域,科创走廊的演化动力依赖于交通架构下的地理分群到集群演变[6 ],且往往具有人口密度高、地理区位集中和区域产值高等特点[7 ]。科创走廊作为强创新性和强政策性区域系统,学者们越来越关注技术邻近与制度邻近对科技创新系统的影响[11 ]。因此,科创走廊从普通的资源流动演化到更为复杂的系统嵌合与区域创新协同。

1.1 系统嵌合视角

系统嵌合主要包含两部分,一是科创走廊通过生产结构或技术结构的相似性与互补性所联结的多节点形成产业、研发和资源的多方嵌合[12 ],二是中心城市依靠区域创新功能所构建的“核心—外围”辐射结构[13 ]。廊道创新体系中,各节点城市通过建立自身比较优势,构建以地理邻近为基础的嵌合关系,形成结构分明、运作高效的产业分工。例如,长三角就体现出明显的全要素聚集、服务业与制造业深度融合以及核心圈与外圈空间集群资金链、产业链和创新链互相支撑的布局结构。随着国家创新战略的实施,科创走廊的空间布局能够通过极化效应有效带动边缘地域融入协同创新体系,利用结构嵌入活络创新资源,进而推动区域科创一体化发展[14 ]。增长极理论视角下中心城市通过集中创新资源形成创新能力的推进性主体[15 ],体现出较为明显的创新资源吸引能力。特别是对于技术和知识等隐性资源,中心城市通过溢出效应对整个廊道产生辐射作用,进而带动整个廊道的创新能力提升。但是,中心城市科技创新辐射的带动作用存在极化陷阱,Yang等[16 ]通过对北京产业聚集的空间表征进行探究,认为城市群中的过度极化现象可能会损害区域创新效益。

1.2 区域创新协同视角

科创走廊表现出创新链条上的多位一体化和各主体的创新关系协调性[17 ],即产学研政相互配合,形成分工明确的区域协同创新体系,且这种体系带有明显的高端要素聚集性和生态融性[18 ]。例如,硅谷作为较为突出的产学研合作的典型模式,形成了较为完善的科技创新机制。Etzkowitz[19 ]的研究发现斯坦福工业园区首先形成地理聚集型产业基地,斯坦福大学和加州大学作为稳定的创新源补充,基于大学的科技成果进行研发和试验,促进研究成果转化和落地并获取市场竞争优势,而政府则保证城市之间的正常制度支持与资源协调,确保创新要素的最大限度流通。这种多方主体协同创新的形式实现了整个硅谷的创新生态稳定,并形成高效运转的内循环创新机制。此外,国子健等[20 ]从区域科创走廊的多主体利益诉求出发,构建了城市间、政府间和创新主体间的协同逻辑。Cooke[21 ]等认为地理上形成分工体系的各创新主体构成区域性组织系统,进而能够产生较强的创新驱动力。这些研究都为多主体创新生态下的科创走廊建设提供了有效支撑。

2 我国科创走廊的现状分析

2.1 发展优势

2.1.1 政府主导,多层级协同推动

在较长的一段时间内,我国各地的科创走廊建设在策划阶段或多或少借鉴了发达的城市带或湾区的发展经验。早期的广深科创走廊或正在形成的广深港澳科创走廊,都在某些方面具有101号公路和其湾区的模式印记,然后在此基础上结合区域特点进行探索以及制度创新。随着我国互联网经济和数字化程度的提高,三横五纵的铁路布局一体化和完善的高速公路交通体系进一步推动形成庞大的空间扩散通道。辐射效应下城市群的空间聚集性大幅提升,进而带动创新空间从单核结构向多核结构方向演化[13 ]。例如港珠澳大桥推动粤港澳大湾区均衡发展,广深科创走廊延伸为广深港澳科创走廊,大大提升城市群间的资源流动效率。同时,我国科创走廊特色明显,政府参与治理更为突出,一般体现为政产学研创新协同体系,将区域创新体系纳入国家创新规划中,利用行政影响力进行推动。如长三角G60科创走廊、广深港澳科创走廊等已被纳入国家“十四五”规划中。且地方政府结合区域特点进行探索,例如广东省提出“一廊十核多节点”的建设方案,根据发展需求提出“一轴四核多节点”的嵌合格局。但总体而言,我国科创走廊目前整体结构脉络较为明晰,京雄科创走廊、长三角G60科创走廊和广深港澳走廊发展势头强劲,其他地区的科创走廊多限于本省区域,基础亦稍显薄弱,但未来发展潜力不小。

2.1.2 对标发力,科技创新成果丰富

随着我国科技创新体系的不断完善,各区域科技创新强度不断提升,产出成果增长显著,科创走廊建设成效逐步显现。据有关数据显示我国科创走廊建设投入增多,以长三角G60科创走廊为例,2018年九城R&D研发投入为1 598亿元,2019年增至1 942亿元,同比增长21.53%。在财政收入方面,各科创走廊城市圈财政收入幅度显著上涨。例如,长三角G60科创走廊九城市的财政收入占全国比重从1/17上升到1/12,GDP总量占比上升了0.42个百分点。科创效益主要体现在科创合作、成果产出两方面。从科创合作来看,各廊道下的区域性科创合作性成果产出逐年递增。以京雄科创走廊为例,2018年地区合作论文数量为2 170篇,2020年增至3 271篇,涨幅高达52.3%。且区域性科创人才流动速率加快,以我国长三角和京津冀城市群为例,各廊道对人才的聚集效应不断增强,2019年R&D人才增幅比例都在16%以上,基础研究人员比重提升最大,增幅范围为20%~30%。从科技创新成果产出来看,国内专利授权量和高新技术产业收入规模都有显著提高,尤其是北京、广州和上海等创新强市,由于资源聚集性更为明显,因此在绝对和相对比较上都体现出较强的收敛性。

2.1.3 三超多强,整体布局逐渐明晰

宏观上,我国整体科创走廊大动脉格局已逐步显现,以长三角G60科创走廊和广深港澳科创走廊为依托构建东部、南部两大科创城市群,以北京为策源地,依托京津冀地区,连通雄安新区形成科创新廊带。三个超大规模的科创中心利用巨大空间载体和三链分工协作,引领带动国内科技创新发展。借助地理优势,“三超”亦通过对接国际科创体系,承担起配置海内外优质科创资源的功能,实现科创循环并轨闭环。我国科创一体化发展需要联动众多基础扎实、前景好的区域型科创走廊,例如郑开科创走廊、光谷科技创新大走廊等正在逐步构成我国科创走廊大动脉之间的衔接节点,诸如湘江西岸科创走廊、甬江科创大走廊等小型科创走廊填补薄弱环节,助力我国科技创新发展的内部微循环,共同构成国内科创走廊动脉的重要部分。区域上来看,长三角G60科创走廊依托长三角城市群,借助江苏自贸区各片区、浙江自贸区的商业体系优势,以上海为中心向西北和西南深入,延展为上海—合肥科创廊线和上海—金华科创廊线以形成差序产业格局,重点依托G60九城形成长三角创新生态系统。广深港澳以广州、深圳为创新策源地,利用中新广州知识城和南沙科学城的科创轴线,以珠三角为战略平台,从东西岸分别构建两道廊线,形成“广深港”和“广珠澳”科创走廊,依托南沙科学城作为科学中心主要承载区,以广州人工智能与数字经济试验区作为三片区互动基地,共同推动粤港澳大湾区科技创新发展。

2.2 发展问题

2.2.1 区域协调问题突出

虽然我国各地区域创新能力不断提升,但内部的利益分配机制仍存在弊端明显。比如在以中心城市为主要增长极的城市群中,中心城市的资源吸引能力太强,孵化器、科研机构等高端要素大多数都向中心城市聚集,马太效应下区域内部经济发展差距越来越大,区域均衡发展态势严峻。相关问题主要集中在京津冀、中部城市群和西部地區。长期以来京津冀地区以北京为极点,拟通过利用北京丰富的科研和教育资源,辐射带动周边城市共同发展。但京津冀地区城市群在协同创新上始终难以并轨,原因主要在于作为中心城市的北京区域敛散性失调,导致推动京津冀协同一体化发展和区域整体协同创新功能受阻。中部城市群结构不稳定,核心城市间的竞合博弈难以协调平衡。一是武汉和郑州两核驱动的科技合作与创新协同存在真空地带,双城竞争博弈明显激烈,产业同质性强致使科创协同能力较差;二是长株潭城市群处于粤港澳大湾区和中部城市圈的辐射边界,导致武汉、长沙和南昌的发展格局利好性易被稀释。西部地区城市群内部层级结构不合理,极化现象明显,科技创新发展不均衡且科技创新发展动力不足。主城市群体量较小,单靠成渝撑起第四极较为困难;西安虽作为关中地区的科创龙头,但自身独立发展能力不够,辐射效应不明显。各自为政的情形下,西部城市群难以实现一体化协调发展。

2.2.2 发展体制机制问题明显

科创走廊作为跨区域创新系统,制度距离问题较为明显。从当前政策发布情况来看,各走廊相关配套政策不够健全,大多数仍靠国家层面的宏观规划实现创新资源配置。跨境科技创新合作的相关政策文件较少且规制标准不一,致使各发展主体下行压力大。即便多地颁布土地资源供给、财政补贴、人才引进和研发投入加计扣除等相关政策,总体上无论是各区域还是区域之间的政策并未形成合力。例如,《广东省科技创新“十四五”规划》明确指出,当前广东省存在战略科技力量不足,深层次体制机制障碍明显,创新政策落地以及创新环境营造等都处于科创薄弱环节。其次,由于我国科创走廊政府主导性强,科技创新主体长期依赖政府科技创新投入,科技创新中心和市场主体在科研人员和资源方面亦存有共性问题。各区域多方协作机制不够完善,“产研失衡”一定程度上导致价值链衔接困难,尤其体现为多区域协同发展中产业支撑能力与科技研发之间的不匹配问题。创新生态中开放与合作、支持与公共服务等方面存在短板,科技创新大循环流通不畅。另外企业准入及相关条例标准不同,导致企业间的衔接能力有待提升。

3 研究方法

3.1 研究对象与数据来源

分析对象样本中主要包含内地的31个省级行政区,并以各行政区的省会城市或直辖市作为数据载体。研究数据主要包含科创指标数据和地理距离数据,其中科创指标数据主要来源于《中国科技统计年鉴》《火炬统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》;地理数据采用空间距离数据和时间距离数据的耦合作为综合距离以计算评价和测绘地图,主要来源于各省市统计局官方网站、全国地理信息资源目录服务系统网、中国铁路12306官方网站和百度地图。由于需要描画我国科创走廊发展的演化图景,因此科创指标数据和时间距离数据均在数据选取上遵循下述标准:数据样本最贴合科创走廊发展过程,时间跨度适中且避免重大事件干扰。基于此,以2014年、2017年和2020年的相关数据为样本,时间距离主要选取两地间的平均铁路历时时长,对于极个别无法查询的时间以参考值代替。

3.2 模型设定

3.2.1 修正引力模型

区域科创联系主要来源于创新主体之间的创新要素流动所形成的地理空间关系[22 ],主要通过引力模型来测算区域间的科创联系强度。经典引力模型来源于牛顿的引力模型,在经济地理学家的不断完善下已趋于成熟。为尽可能改善城市科技创新联系的单一指向性问题,弥补城市间距离的多维性测算和对科技创新相关的测算缺陷,参考刘建华[23 ]、潘家栋[3 ]和齐梦溪等[24 ]的研究,根据研究目的对其经典引力模型进行优化,修正后的引力模型为

Rij=α ∑ P 1 φpiCpi×∑ P 1 φpjCpj Dbij ,(p∈[1,P])。(1)

Dij= φ1Tij×φ2Sij 。(2)

其中:Rij表示城市i和城市j之间的科创联系联系强度;α代表引力常数,由于本次研究中不考虑城市间的引力主动性,将α赋值为1;∑ P 1 φpiCpi表示城市i的科技创新总质量,P表示评价系统总指标数,Cpi表示城市i在评 价指标p项上的得分情况,φpi表示评价指标p占总评价指标系统中的比重,

∑ P 1 φpi=1。∑ P 1 φpjCpj表示城市i的科技创新总质量,Cpj表示城市j在评价指标p项上的得分情况,φpj表示评价指标p占总评价指标系统中的比重,∑ P 1 φpj=1。Dij表示城市i和城市j之间的综合距离;b表示距离之间的摩擦系数,根据已有文献将其赋值为2[24 ];Tij表示城市i和城市j之间的时间距 离,Sij表示城市i和城市j之间的空间距离,由两地之间的经纬度进行测算。

3.2.2 指标选取与权重测算

在经典经济引力模型中,质量往往被选取为单一变量。基于综合性、靶向性、可操作性等准则,依据目标管理法则进行目标分解,同时参考潘家栋等[3 ]的研究,构建城市科创发展质量指标体系以进行质量评价,如表1所示。由于运用多指标评价,因此参考郭庆宾[25 ]的研究成果,利用定量与定性结合综合评测,通过熵值法计算指标p的客观权重,再结合专家评价打分的AHP的主观权重,取2种权重的平均值作为第三方权重,最后采用最小相对信息熵理论及拉格朗日乘数法求取指标p的最终权重,计算公式如下:

F=∑ m x=1 ωx(ln ωx-ln ωax)+∑ m x=1 ωx(ln ωx-ln ωbx), (3)

ωx=ωaxωbx∑ m x=1ωaxωbx。(4)

其中:ωx代表综合权重,ωax和ωbx分别表示AHP层 次分析法的主观权重和熵权法的客观权重 ,∑ m x ωx=1,各项权重均大于0。由于样本存在一定的时间跨度,因此在利用熵权法测定时分期测算,最终获得不同期的综合权重。

4 我国科创走廊的演化趋势

4.1 我国科创走廊科创空间联系结构与演化特点

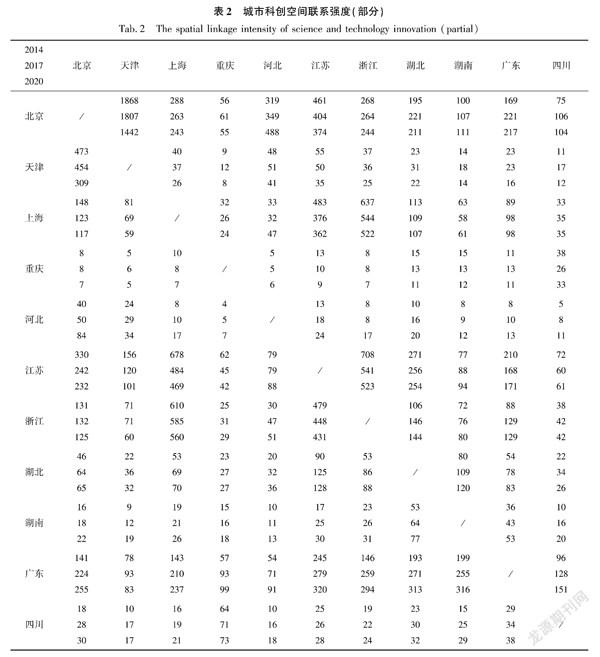

利用Arcgis10.2,依据指标计算结果绘制出2014年、2017年和2020年的各省科创联系强度空间结构,利用自然断点法将其分为4个等级。同时,为进一步细化结果并便于观测,删除科创空间联系强度低于50的空间关系,最后结果分别如表2、圖1、图2和图3所示。

表2的数据较为直观地反映出城市之间的科创联系的相对强弱,且不同时期的科创联系强度亦存在相对比较差距。综合来看,北京、上海、江苏和广东处于科创第一梯队,对大多数省份都存在较强的辐射影响。与此同时,部分城市的科创发展呈现为区域性聚集,区域内的科创联系强度远远超过对其他省份的辐射作用,例如湖南湖北、四川重庆和北京天津等。

根据城市科创空间联系强度和演化图景,我国各省市的科技创新呈现出全域科技创新能力不断强化、科创中心由单核向多核发展的演化特点。其中全域科创能力不断强化的特点主要反映于各省之间的联系强度不断提升以及自身科技创新能力的绝对增长,而这种趋势某种程度上更依赖于交通一体化带来的时间距离减小和数字化进程的推动。科技创新中心由单核向多核发展的特点首先体现于早期我国科技创新发展强度最高的区域为以北京和上海为核心的城市圈。到2017年,西部、中部和南部地区整体显现出较为明显强化情境,致使整体上显现出分散的特点。到2020年左右,西部成渝,中部武汉、长沙和南昌,以及南部的广州为核心的珠三角城市圈,进一步内核化,形成较为明显的点阵关系,在整体上体现为多核共振的聚集特征。

需要明确的是,演化特征的形成源于演化动力的不断变化,我国科创走廊演化驱动来源主要在两方面。一是国家正在地推动我国科创走廊一体化发展。为应对世界经济低迷,全球市场萎缩的发展现状,规划提出“将创新作为促进国内大循环的驱动力”“深入实施区域重大战略、推动区域间融合互动、融通补充”。二是廊道各市场主体的能动性反应推动。为实现最优化的产业嵌合关系,市场互相选择机制将自动过滤低创新低效用的合作关系。而数字经济推动创新网络进一步扩张,市场主体通过扩大创新合作范围实现比较优势集成,进一步加大创新投入杠杆系数,实现更高效率的科技创新。

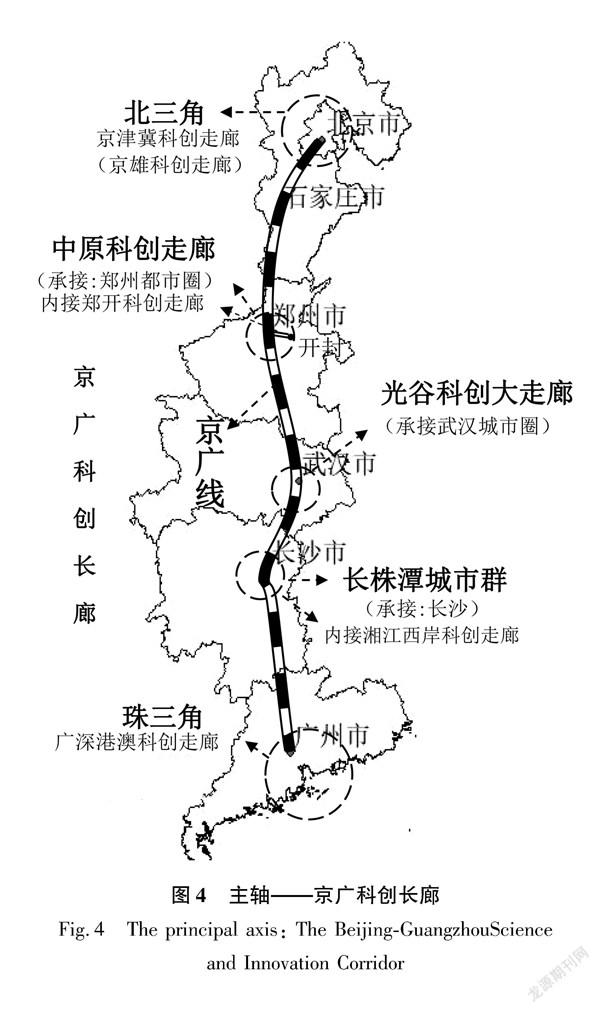

我国科创走廊演化动力依赖于时空距离的突破,且随轨道交通延伸方向迈进,八横八纵的铁路网络构架起主要交通运输体系,能显著促进创新增长和创新协同[26 ]。到2020年,我国科创走廊主要区域轮廓明显,形成了以京津冀城市群、长三角经济带和粤港澳大湾区为创新引领的重点创新区域,如图4所示。由图2、图3和图4可知,随着国家创新一体化进程,依靠基础设施以及整体交通架构,横向将以北京、广州为廊道两极形成我国科创长廊主轴,其中以郑州、武汉和长沙作为廊道节点城市补足两极点的空间创新扩散通道;纵向以长江经济带为廊脊,从沪嘉杭延伸至合肥、金华等城市形成核心圈外层,实现同长江中下游城市圈的良好互动,联通节点城市形成点阵创新区域,与成渝西三角地区协同发力。综合来看,与京广线重叠的纵向创新廊带,配合西三角到长三角的长江经济带横向创新廊带,有足够力量构成国内创新主动脉,成为加快布局我国开放性创新体系的重要支撑。且北京、上海、成都和广州作为重点创新节点城市,是与“一带一路”科技创新共同体对接的重要隘口,由其架构的科创走廊是推动我国国内国际科技创新大循环的战略要点[27 ],亦是推动区域创新体系嵌入国际创新整体布局的关键路径。基于此,我国科创走廊演化图景可主要概括为“一主轴五三角”的整体架构。

4.2 我国各科创走廊的演化图景

4.2.1 “京广线”主轴

从北京与广东两地的城市科创联系强度上来看,双方科技创新联系相当紧密,总体联系强度从310(2014年)到472(2020年),提升52.26%。此外,在修正指数影响下两地的科创辐射能力呈现出对等关系,一定程度上表明双方在科创影响收敛性与发散性并重,具备良好的均衡发展能力。这与北京与珠三角地区在技术流向和技术吸纳的科技创新合作现状一致。与此同时,结合交通脉络与演化图景可以看出,“京广线”铁路交通与纵向科创联系线性关系实现了在空间上的高度重合。理论上,由于交通线路能作为空间創新扩散的有效通道,广东和北京作为我国两大创新策源地以京广线作为创新扩散路径,有足够能力构建起京广科创长廊协同创新体系。实际上,北京和广州已经形成了较为配套的产业对接体系,沿京广线构成节点对接的产业链、供应链将进一步完善。此外,广州的自适应科创生态使其不仅是科创走廊聚集发动的起点,又是科创成果要素转换的终点,通过不断吸引海内外高端创新要素,在构建创新空间格局的同时促进创新要素流动,实现要素聚集能力的动态变迁[28 ]。

但是,创新长廊的形成仅仅依靠廊道的首尾增长极难以为继,由于区域经济边缘主体容易脱离创新极点成为创新散点,中间节点能有效解决科创长廊联结乏力的问题。京广线整体架构为北京—郑州—武汉—长沙—株洲—广州,其中郑州和武汉在中部地区是两大创新节点,横向联结长江经济带从东向西延伸,纵向融入京广线作为主轴的节点支撑。从城市科创的空间联系强度的数据上来看,北京-郑州,郑州-武汉,武汉-长沙,长沙-广州在2020年期的科创空间联系强度分别为278.1,236.3,173.4,297.6,形成了较为协调的科创嵌套链式格局,与京广线呈现出较好的拟合关系。因此,主轴形成的另一个重要条件在于京广线牵起了众多创新城市节点和微型创新走廊,并在中部地区与长江经济带形成交叉点。而且功能上看,借助“一带一路”重点平台,贯通南北的科创大走廊有利于完善科技创新支撑体系,推动我国科创生态同“一带一路”有机结合,精准对接海外创新与本土创新,真正实现我国创新一体化发展。因此,我国科创走廊在纵向一体化演化上体现为“京广科创长廊”主轴。

4.2.2 科创走廊三角点阵

1)北三角。当前北京整体科创水平为我国之首,亦是国际创新策源地之一。由表2可知,北京与其他城市的科创空间联系上占据主导优势,基本上具备绝对虹吸优势,且是唯一在联系强度上均超过100的超级科创城市。科创演化图亦明确显示,自2014年起北京在科创发展中始终保持第一梯队的优势,辐射效应明显,尤其是京津冀地区之间,科技创新联系相当密切,且北京的科技创新中心度高,辐射范围能延伸到大多二级、三级节点城市,如图5所示。在修正指数影响下,虽然城市科创空间联系强度显现出京津冀地区科创联系相当紧密,但其影响主要来源于北京的单核优势。例如,2014年到2020年河北省的科技创新联系占京冀总科创联系的比例虽逐年递增,但均不超过20%。因此实际上京津冀地区的科创走廊发展急需修正北京的极化效应。

科创走廊演化存在“中心—外围”理论上的规律性,中心城市资源过度冗余将导致外围资源匮乏,熵增状态下资源流向腹地城市有利于形成次级中心城市。环京城市圈是华北地区高质量发展的必然要求,无论是行政体系、产业基础、科创环境,抑或是政策导向,北京都拥有极大的优势,这也就造成京津冀地区协同发展相当困难。但是,自2016年来,京津冀地区将均衡发展方向瞄准于打造多副中心城市发展格局以缓解资源冗余的情况。同年6月,中共中央政治局会议审议了《关于规划建设北京城市副中心和研究设立河北雄安新区的有关情况的汇报》。雄安新区作为特殊性区域力量,既能够保留北京作为中心城市的核心功能,亦能够通过资源导流避免其资源冗余和无序扩张。

基于此,京津冀科创协同发展的演化驱动力在于联动雄安新区,通过部分资源和权利让渡,尽快疏解北京非首都功能的“牛鼻子”。由表2可知,自2017年中共中央决定设立河北雄安新区以来,2020年河北与北京的科创联系同比增长69.84%。可见,北三角未来科创发展的演化重点将依托于京雄科创走廊的有效对接,在此基础上辐射河北地区,连通天津,进而在空间结构上演化为京津冀科创走廊,承担起整个北三角的创新要素协调流动的功能。所构建的北三角科创走廊演化图景,如图5所示。

因此,可以在政策上基于雄安新区的资源承接作用,在京津冀科创走廊合理布局国家科学中心和产业技术创新中心,优先建设雄安新区、天津两大副极点,推动区域科技创新内循环建设。

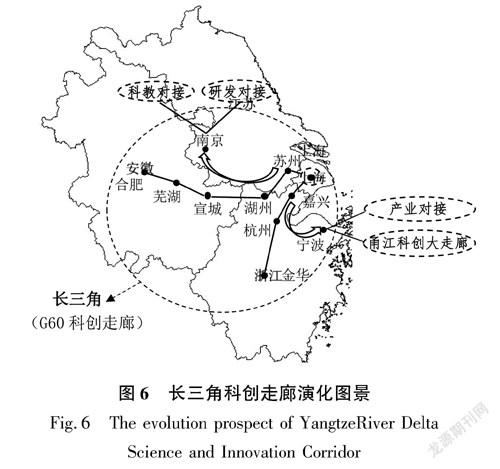

2)长三角。从演化趋势来看,我国东部地区科技创新发展布局整体呈现出较为明显的收缩现象。其中2014年以江苏为首的科创辐射效应与北京出现强烈的互相吸引,科创空间联系强度接近800。但到2017年左右相关强度下降到600附近,而江苏、上海、浙江以及安徽之间内聚性明显提升,到2020年左右形成较为稳定的的长江经济带三角创新阵地。尤其是上海、江苏和浙江之间,科创联系强度始终处于第一梯队,具备相当程度的科创联系基础。从时间维度上来看,2016年松江“一廊九区”1.0版本标志着长三角科创走廊正式启动,隔年延伸为沪嘉杭2.0时代,再到2019年3.0版本的长三角G60科创走廊,整个长三角科技创新演变痕迹与科创发展指数表现出较好的拟合关系,尤其区域聚合方面逐渐体现出长三角一体化导向。基于此,合理预测以上海为源头的长三角城市点阵将持续借助当前科创资源和产业优势,利用长三角G60科创走廊,逐步演化为长三角地区的创新城市集群,如图6所示。

从演化过程来看,由松江区沿G60沪昆高速推动的科创走廊长三角G60科创走廊九城的3.0版本,整体仍然由交通体系为依托,通过中心城市的辐射带动作用,进一步与周边城市开展协同创新,扩大城市圈范围并提升科创走廊的整体性。需要指出,当前长三角G60科创走廊虽然体量大,但是长三角科创一体化尚未实现,产业对接、多城联动等仍存在发展空间,尤其是长三角地区中的南京、宁波等城市科教资源丰富、产业基础好,而且交通线下部分城市产业结构嵌合完整,将成为两条分廊的长尾延续,因此长三角4.0版本的发展存在较大的延展可能性。基于此,未来长三角很大程度上仍将呈现出以上海为创新引领城市的多城市创新格局,通过完整融合产业链、资金链、政策链以协同推动长三角科技创新发展,成为具有强外溢效应的开放型创新系统。

因此,长三角加快建设基于科创走廊建设的区域科技创新共同体,利用区位优势对内对外双管齐下,延伸至长江中下游庞大腹地整合建设若干全创新链,向外推动长三角为“一带一路”科技创新共同体与国内区域科技创新共同体的衔接窗口,实现内外联动发展。

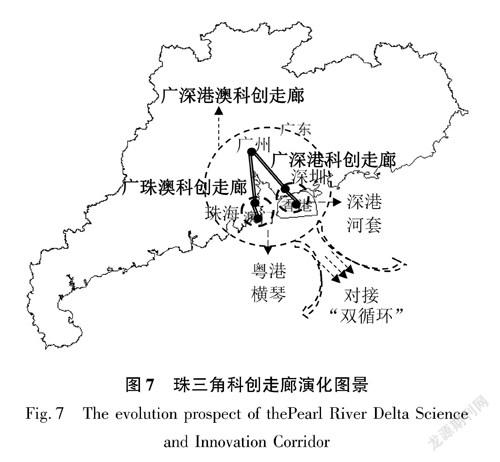

3)珠三角。从辐射范围来看,广东省与全国大多一级节点都具有较强的科创空间联系,且强度大多超过300,属于超大体量的科創区域。但是,广东的科创结构较为复杂,主要包含广州和深圳两大创新型城市,另外有一批高度产业化的科创支撑主体,如图7所示。广深科创走廊的演化使广州原本的科创地位得到进一步巩固,尤其是在科创主轴的基础上,上接泛珠三角地区,下连粤港澳大湾区,有利于科创走廊快速发展。从广深港澳科创走廊的演化环境来看,其整体背靠粤港澳大湾区,沿珠江口形成创新环道,南接南海,跨境贸易上区位优势明显。广深港、广珠澳科创走廊和深港河套、粤港横琴科技创新极点组成的“两廊两点”将成长为珠三角科技创新的重要支撑。其中,广州、深圳作为两廊科创发展引领城市,空间布局上是既是粤港澳大湾区科技创新聚集的发源地,亦是科创成果转换的试验田,是推进珠三角科创深度一体化的重要引擎。珠三角地区跨境创新要素流动快,广州作为“一带一路”中海上丝绸之路的发源地,是我国未来贯通国内国外科技创新双循环的重要窗口。

从顶层设计上,珠三角地区在政策协同方面已达成共识,广深港澳科创走廊作为一体化工程将推动珠三角地区收敛与发散并重,进而带动整个华南地区协同发展,成为全国创新策源地的一极。因此,在广深港澳科创走廊已明确珠三角的科创主干的背景下,未来演化方向上重点是发挥两廊的协同创新能力,尤其是突破制度距离约束,加速港澳两方尽快嵌入珠三角科创体系中。珠三角科创走廊演化,如图7所示。

因此,珠三角地区需要尽快加强与港澳双方的专业资格互认范围,深入推进重点领域的规则衔接,实现机制有效对接。同时,针对珠三角地区产业优势,建议在科创走廊中推动建设产业技术创新中心,实现区域整体赋能;针对基础研究与应用研究的主体缺位和禀赋问题,建议集中区域力量,联动港澳优势科创资源,在珠三角科创走廊中合理布局建设国家科学中心,强化原始创新能力,抢占国际科技前沿阵地。

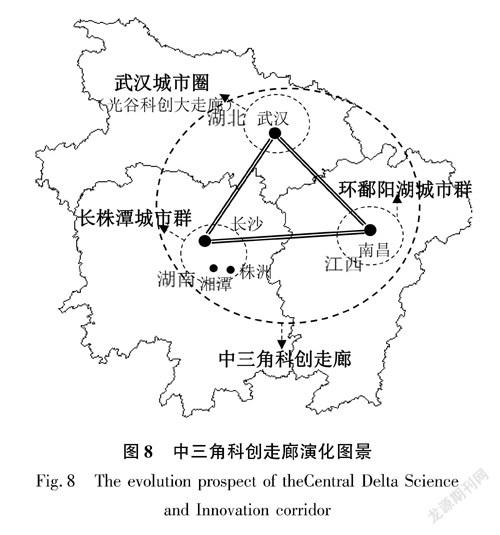

4)中三角。中部地区科创发展演化过程中,中部城市在2014年的区域性联系特征并不清晰,众多中部城市呈现出散点状态,科创联系主要集中在两湖地区,且双方科创能力都不强,强度仅在130左右。但2017年左右科创强度已经开始明显提升,空间引力线进一步深化,武汉、长沙和南昌的中部科创三角轮廓已逐渐明显,科创联系强度增长均超过30%。中部增长极主要由中原科创走廊和中三角科创走廊实现“双核共振”,在我国创新一体化布局中承担承上启下、联贯西东的作用。从区域衔接上来看,中三角是我国纵向主轴和横向长江经济带的交点,中原科创走廊北接京津冀,中三角科创走廊南邻泛珠三角,能够有效通过边缘捕获对接创新资源。其中中原科创走廊由郑州和开封作为牵头引领,依托郑州高新区、金水科教园区等创新高地,借由郑开科创走廊辐射带动安阳、信阳协同创新。但是,数据亦反映出郑州所在区域呈现出无序的散点化状态,与其他城市的科创空间联系强度大都在20以下,科创发展压力较大。而中三角科创走廊由武汉、长沙和南昌为鼎立之足,重点依托武汉光谷科技创新大走廊,围绕“一主引领、两翼驱动、全域协同”的发展格局打造全省域协同创新系统,联动咸宁、鄂州、黄石和黄冈等区域完善产业创新体系,并将其向湖南、江西延伸,推动建设长株潭城市群和环鄱阳湖城市群,促进长江中下游经济带一体化发展,如图8所示。

因此,未来中三角的科创走廊演化方向首先应将中三角科创走廊建设上升为国家战略,从顶层设计上纳入国家整体创新规划,依靠力量实现资源的优化配置。其次应坚持推动区域延展,发挥横纵交汇的区位优势,响应政产学研各主体的需求,加速创新要素流动,形成良性协同发展局面。此外,以武汉、长沙和南昌的城市圈为依托,基于科创走廊建设若干全创新链,打通中三角内部创新微循环,加快构建中部区域科技创新共同体。

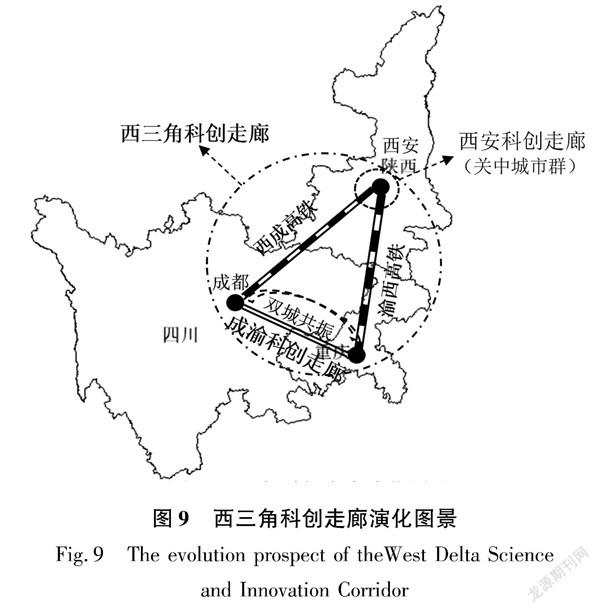

5)西三角。从西部地区的整体发展来看,成都、重庆和西安是西部地区主要科创城市,科技创新基础较好且基于修正指数下的科创空间联系强度都呈现出较好的辐射效应。但综合来看,西部地区发展水平较弱,科创空间联系强度都在第四引力线附近徘徊。西三角的科创演化趋势主要在于科创强度的提升以及空间联系逐渐向沿长江经济带与西北方向辐射。尤其是成都,科创联系强度普遍在30以上,作为西部重要的创新节点城市,承担着联动西部城市群的功能。而西安作为另一个节点,其总体科创质量在2017年之后普遍下降,引力线下空间联系强度逐渐向第四梯队下移。而且数据表征下,重庆和成都之间的科创联系强度数据并不像经济联系指标一样好看,对具体指标分析主要集中在重庆的研发机构数量以及技术合同数量上与其他城市差距较大。因此,西部的创新动力驱动来看,成渝科创走廊难以成为西部创新的动力来源,如图9所示。

2020年5月17日,中共中央、国务院《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》正式提出加快形成西部大开发新格局、推动西部地区高质量发展。2022年1月,西安至重庆高铁全线获批,渝西高铁正发力突破西北交通瓶颈。从已有规划来看,西部区域科技创新体系的整体架构演化方向在于通过跨区域延展以弥补当前成渝作为区域中心力量的不足,联动以西安为核心的关中平原城市群,借助成渝发展快车道同向发力,真正实现西部共同开发。由于西部发展不均衡,向西部内陆腹地深入或向南部地区延伸都将面临交通和缺乏领头城市对接的问题,依托于成渝科创走廊,约束下的最优解在于联动以西安为中心的关中城市群构建西三角科创走廊。从科创空间联系基础上来看,西安与成都之间的联系强度已经接近100,具备非常好的科创联系基础。同时,西安作为西北地区拥有丰富科研教育资源和扎实的工业基础的创新强市,能与西南地区的成都、重庆建立起稳定而分工明确的创新合作关系。西南与西北的“双核共振”格局是西部地区实现经济互联的重要一步,西三角科技创新走廊建设能有力推动我国内陆腹地区域整体发展,有利于在我国整体创新体系中打造出“第四极”。

因此,未来西三角需坚持推进科创走廊一体化建设,加速成都、重庆和西安产业链、政策链、创新链的三链对接,形成内部合力。保持基础设施建设和科技创新体系过程分工并行,利用科技创新合作带动西三角区域经济协同发展。持续推动西三角科创走廊上升为国家战略,借力西部大开发,推动西部地区高质量发展。另外,西三角科创走廊的应抓住“一带一路”科技创新共同体建设的机遇,依托中欧班列,推动长江经济带上游与国际创新体系对接。

5 结论与建议

5.1 研究结论

我国的科创走廊从无到有,发展迅速,各国各地在科技走廊建设方面开展了各具特色的探索。通过构建区域科创指标,对2014、2017和2020年的全国31省市的科技创新联系进行计算,绘制出我国不同时期的科创走廊演化图景,并对“一主轴五三角”的区域性科创走廊演化分析图进行演化趋势分析,研究结果表明:

1)我国科创走廊的演化痕迹与科创联系强度具有较高的拟合度,且呈现出较强的区域地理聚集性和跨区域联动升级的特点,科技创新联系的空间轮廓能被简要概括为“一主轴五三角”。科创走廊与我国的双循环新发展格局不谋而合,是科技创新融入双循环建设的重要基础。

2)我国科创走廊的演化整体呈现出全域科创能力不断强化、科创中心由单核向多核发展的演化特点。

3)各地的科创走廊建设呈现出与区域一体化相互相成的趋势,科技走廊正成为促进区域一体化最有力的纽带。长三角G60科创走廊、广深科创走廊都把建设科技创新共同体作为目标,这可以作为其他的科创走廊建设的参考。

5.2 研究建议

当前我国科创走廊还处于演化发展的上升螺旋阶段,在演化过程中需因地制宜,根据发展基础和资源禀赋进行统筹、规划和协调。结合科创走廊演化图景和当前发展基础,提出如下建議。

1)针对当前西部地区、中部地区在区域科技创新发展的边缘化问题,通过提升科创走廊在科创循环的战略定位与功能定位,带动相关地区科创发展。依托全国各地的科创走廊,支持其拓展升级和相互连通,在科创走廊网脉上实现科创功能和科创要素的有机结合,支撑科技创新内循环的发展。针对科创走廊演化路径与我国区域科技创新发展的高度拟合关系,建议将全国的科创走廊建设上升为国家战略,制定全国的科创走廊发展概念规划。制定促进科创走廊发展的相关政策,从制度面对科创走廊建设与以肯定和扶植。未来,我国的国家科学中心的布点、国家科技基础设施的布局可以按照科创走廊的网络格局来进行。

2)推进科创走廊与区域一体化的协同发展。促推动粤深港澳科创走廊和北三角科创走廊,联动武汉光谷科创大走廊、郑开科创走廊展开深度合作,加速科创走廊向京广线科创主轴收缩。除了基础设施一体化以外,应大力促进科创走廊各区域的政策一体化,如政府科技投入联动化、科技创新券跨区域通兑通用、揭榜挂帅联手、职业资格互认、职称评定条件互相适用,以及相互设立人才飞地、异地实验基地、离岸创新区等。

3)鼓励、支持新兴的科创走廊的跨省升级,特别是鼓励、支持武汉光谷科创走廊与湘江西岸科创走廊、赣江两岸科创走廊联通升级为中三角科创走廊,郑开科创走廊升级为中原科创走廊并与京雄科创走廊、长三角G60科创走廊、光谷科技创新大走廊对接。依托全国各地的科创走廊,支持其拓展升级和相互连通,在科创走廊网脉上实现科创功能和科创要素的有机结合,支撑科技创新内循环的发展。例如,依托京津冀科创大走廊和广深港澳大走廊,组建战略协同科技力量,发挥南北两大区域科技创新中心的创新支撑作用,形成一体式、全链接、多节点的科创发展体系,保证创新资源合理收缩,避免创新要素流失。

4)依托科创走廊建设区域科技创新共同体。加速国内横向、纵向一体化科技创新共同体的嵌合,立足全国科创走廊基本盘,推动科技创新大循环与微循环并行。推进打造“长江经济带协同创新共同体”,立足长三角和成渝城市圈,依托中部地区城市衔接能力,满足横向一体化高质量发展需求,打开沿长江经济带科技创新合作新局面。基于西三角科创走廊推动成渝西在中欧班列上常态化发展,借力上海海港、空港、数字港枢纽优势,主动对接外循环经济,共同打造“一带一路”国际科技创新交流窗口。依托长三角G60科创走廊与粤港澳大湾区两大对外窗口优势,实现国内国际双对接,基于科创走廊的国内区域科技创新共同体与“一带一路”科技创新共同体对接,构建高质量的国内国际科技创新双循环。

参考文献:

[1] 谢科范.加快建设科技创新国内国际双循环体系 [J ].中国发展观察,2020(15):42.

XIE K F.The establishment of the “dual circulation” system of science and technology[J].China Development Observation,2020(15):42.

[2 ]刘志强.长三角一体化发展的制度机制建设重点及路径 [J ].经济纵横,2021(11):83.

LIU Z Q.Key points and paths of system and mechanism construction of integrated development of Yangtze River Delta [J ].Economic Review Journal,2021(11):83.

[3 ]潘家栋,包海波,周学武.基于SNA的G60科创走廊沿线城市群经济联系研究 [J ].浙江学刊,2019(5):73.

PAN J D,BAO H B,ZHOU X W.Study on economic network of urban agglomerations along the G60 Science and Innovation Valley from perspective of social network analysis [J ].Zhejiang Academic Journal,2019(5):73.

[4 ]党兴华,弓志刚.多维邻近性对跨区域技术创新合作的影响:基于中国共同专利数据的实证分析 [J ].科学学研究,2013,31(10):1590.

DANG X H,GONG Z G.Impact on multidimensional proximities on cross region technology innovation cooperation:Experical analysis based on Chinese covint patent data [J ].Studies in Science of Science,2013,31(10):1590.

[5 ]汤临佳,李翱,池仁勇.创新走廊:空间集聚下协同创新的新范式 [J ].自然辩证法研究,2017,33(1):31.

TANG L J,LI A,CHI R Y.Innovation corridor:A new paradigm of collaborative innovation under the spatial agglomeration [J ].Studies in Dialectics of Nature,2017,33(1):31.

[6 ] YOU L L,YING L M,YANG J,et al.Spatial evolution and driving factors of innovation space in China [J ].Arabian Journal of Geosciences,2021(14):1.

[7 ]LI P,CAO X S.Evolution and development of GuangzhouHongkongCorridor [J ].Chinese Geographical Science,2005,15(3):206.

[8 ] PAN X F,PAN X F,Ai B W,et al.Structural heterogeneity and proximity mechanism of China's interregional innovation cooperation network [J ].Technology Analysis & Strategic Management,2020,32(9):1.

[9 ]孫瑜康,李国平.京津冀协同创新中北京辐射带动作用的发挥效果与提升对策研究 [J ].河北经贸大学学报,2021,42(5):78.

SUN Y K,LI G P.Research on the effect and promotion path of Beijing radiation in BeijingTianjinHebei collaborative innovation [J ].Journal of Hebei University of Economics and Business,2021,42(5):78.

[10]LYU L,WU W,HU H,et al.An evolving regional innovation network:Collaboration among industry,university,and research institution in China's first technology hub [J ].Journal of Technology Transfer,2017(44):659.

[11 ] LAZZERETTI L,CAPONE F.How proximity matters in innovation networks dynamics along the cluster evolution.A study of the high technology applied to cultural goods [J ].Journal of Business Research,2016,69(12):5855.

[12 ]李芳芳,张巧,程宝栋.中国与“一带一路”沿线国家贸易切入点探索:基于制成品出口技术结构的比较分析 [J ].经济问题探索,2018(11):117.

LI F F,ZHANG Q,CHENG B D.The exploration of trade entry points between China and countries along the Belt and Road:An comparative analysis based on the structure of export technology of finished products [J ].Inquiry into Economic Issues,2018(11):117.

[13 ] DUAN D,DU D,LIU C,et al.Spatiotemporal evolution of urban innovation structure based on zip code geodatabase:An empirical study from Shanghai and Beijing [J ].Journal of Geographical Sciences,2016,26(12):1707.

[14 ] MLLERMAHN D.Envisioning African futures:Development corridors as dreamscapes of modernity [J ].Geoforum,2020(115):156.

[15 ] HUTTON T A.Service industries,globalization,and urban restructuring within the AsiaPacific:New development trajectories and planning responses [J ]. Progress in Planning,2003,61(1):1.

[16 ] YANG Z S,SONG T,CHAHINE T.Spatial representations and policy implications of industrial coagglomerations:A case study of Beijing [J ].Habitat International,2016(55):32.

[17 ] BUESA M,HEIJS J,BAUMERT T.The determinants of regional innovation in Europe:A combined factorial and regression knowledge production function approach [J ].Research Policy,2010,39(6):722.

[18 ] COUCHMAN P K,MCLOUGHLIN I,CHARLES D R.Lost in translation? Building science and innovation city strategies in Australia and the UK [J ].Innovation,2008,10(23):211.

[19 ] ETZKOWITZ H,ZHOU C.Licensing life:The evolution of Stanford university's technology transfer practice [J ].Technological Forecasting and Social Change,2021,168:1.

[20 ]國子健,钟睿,朱凯.协同创新视角下的区域创新走廊:构建逻辑与要素配置 [J ].城市发展研究,2020,27(2):8.

GUO Z J,ZHONG R,ZHU K.Regional innovation corridor from the perspective of synergic innovation:Construction logic and essential factors [J ].Urban Development Studies,2020,27(2):8.

[21 ] COOKE P.Regional innovation systems:Competitive regulation in the new Europe [J ].Geoforum,1992,23(3):365.

[22 ]李琳,牛婷玉.基于SNA的区域创新产出空间关联网络结构演变 [J ].经济地理,2017,37(9):19.

LI L,NIU T Y.The spatial linkage network structure of regional innovation outputbased on the social network analysis [J ].Economic Geography,2017,37(9):19.

[23 ]刘建华,李伟.基于修正引力模型的中原城市群创新空间联系研究 [J ].地域研究与开发,2019,38(5):63.

LIU J H,L W.Spatiotemporal pattern evolution and driving factors of tourism efficiency in northeast China [J ].Areal Research and Development,2019,38(5):63.

[24 ]齐梦溪,鲁晗,曹诗颂 等.基于引力模型的经济空间结构时空演变分析:以河南省为例 [J ].地理研究,2018,37(5):883.

QI M X,LU H,CAO S S,et al.Spatial and temporal evolution of economic spatial structure based on gravity model:A case of Henan province,China [J ].Geographical Research,2018,37(5):883.

[25 ]郭庆宾,骆康,刘承良.长江经济带城市群要素集聚能力差异的比较研究 [J ].地理科学进展,2020,39(4):542.

GUO Q B,LUO K,LIU C L.A comparative study on the differences of factors aggregating ability among urban agglomerations in the Yangtze River Economic Belt.Progress in Geography,2020,39(4):542.

[26 ] YANG X H,ZHANG H R,LIN S L,et al.Does highspeed railway promote regional innovation growth or innovation convergence? [J ].Technology in Society,2021(64):1.

[27 ]谢科范.加快建设科技创新共同体:基于复杂科学管理视角 [J ].信息与管理研究,2021,6(6):30.

XIE K F.The construction of S&T innovation community:From the perspective of complexity science management [J ].Journal of Information and Management,2021,6(6):30.

[28 ] FUJITA M,THISSE J F.Does geographical agglomeration foster economic growth? and who gains and looses from it? [J ].Japanese Economic Review,2010(54):121.

收稿日期:2022-02-03

基金项目: 国家社会科学基金项目资助(17BGL230)。

作者简介: 谢科范(1963—),男,教授,博士,博士生导师;

左凌宇(1997—),男,博士研究生;

彭华涛(1979—),男,教授,博士,博士生导师;

陈 云(1978—),女,副教授,博士,硕士生导师.