北朝石窟视阈下高句丽墓葬壁画中的佛教元素

王俊铮

内容摘要:以集安长川1号墓壁画为代表的高句丽佛教元素对“凉州模式”“平城模式”“洛阳模式”等北朝石窟有不同程度的吸收和继承。通过将其与以武威天梯山、永靖炳灵寺第169窟、敦煌莫高窟北凉三窟等为代表的“凉州模式”石窟的比对,显露出文化传播的痕迹。集安长川1号墓礼佛图布局、释迦主佛、飞天、供养菩萨等佛教元素已不同程度可见高句丽对北朝中原和河西佛教传统的继承和发展,供养菩萨花蔓冠、莲花化生等在形态上反映了与西域的渊源关系。关于飞天,与莫高窟西魏石窟飞天存在诸多相似,与龙门石窟、巩义石窟、义县万佛堂石窟的飞天形态则愈加接近,这也从侧面反映了飞天这一中古时代重要的佛教元素在中国北方的传播和流变。

关键词:高句丽佛教;长川1号墓;礼佛图;飞天;莫高窟

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)03-0056-15

Buddhist Themes in the Murals of the Goguryeo Tombs

—Centering on Tomb No. 1 in Changchuan

WANG Junzheng

(Department of Religions and History, Amur State University, Blagoveshchensk 675027, Russia)

Abstract:The murals of Goguryeo, represented by Tomb No. 1 in Changchuan, Ji'an City, inherited many Buddhist themes from cave temples created during the Northern Dynasties. The extent to which this influence was absorbed varies between murals, though the artistic styles they embody can be divided into the “Liangzhou model,” the “Pingcheng model,” and the “Luoyang model.” A comparison of the murals in the abovementioned tomb with caves built according to the“Liangzhou model,” otherwise represented by the Tiantishan Grottoes in Wuwei, cave 169 of the Binglingsi Grottoes in Yongjing, and the three “Northern Liang caves” of the Mogao Grottoes in Dunhuang, reveals distinct traces of a gradual process of cultural dissemination. Buddhist elements in the tomb at Changchuan include the layout of a scene in which laity worship the Buddha, and depictions of Sakyamuni, apsaras, and attendant bodhisattvas, all of which show clearly that Goguryeo Buddhism inherited and built on the Buddhism of the Northern Dynasties from the Central Plains and Hexi. The detail of adding flower crowns to attendant bodhisattvas and reincarnations positioned on lotus flowers indicate that the Buddhism of the region was also closely related to the culture of the Western Regions. Furthermore, the apsaras depicted in the murals have much in common with similar images found in the Western Wei caves at Mogao and closely resemble paintings of apsaras in the Longmen Grottoes, the Gongyi Grottoes, and the Wanfotang Grottoes. The prevalence of this motif throughout cave murals from the same period reflects the spread and evolution of apsara as an important element of medieval Buddhism in northern China.

Keywords:Goguryeo Buddhism; Changchuan Tomb No. 1; scene of worshipping the Buddha; apsaras; Mogao Grottoes.

4世紀上半叶后,佛教东传高句丽。一般认为,小兽林王时期前秦僧人携带佛像、经文造访,系高句丽政权接受佛教之始。而从冬寿墓中所绘莲花纹样等推断,最迟不晚于冬寿卒年,即公元357年,佛教已传入高句丽{1}。自此以后,高句丽墓葬壁画中开始出现佛教文化元素。集安长川1号墓因发现了宏伟的礼佛图而备受学术界关注。角觝墓、舞踊墓、德兴里墓等高句丽墓葬中也有不少具有佛教内涵的图案。本文试以长川1号墓佛教壁画为中心,将其整体布局解构为礼佛图、主佛、束腰须弥座、护法狮、飞天、菩萨、莲花、莲花化生等佛教元素,并置于北朝时期中国北方佛教石窟文化的时代背景中,对高句丽佛教的特点及其流变轨迹作些探讨。

一 长川1号墓的壁画布局与年代

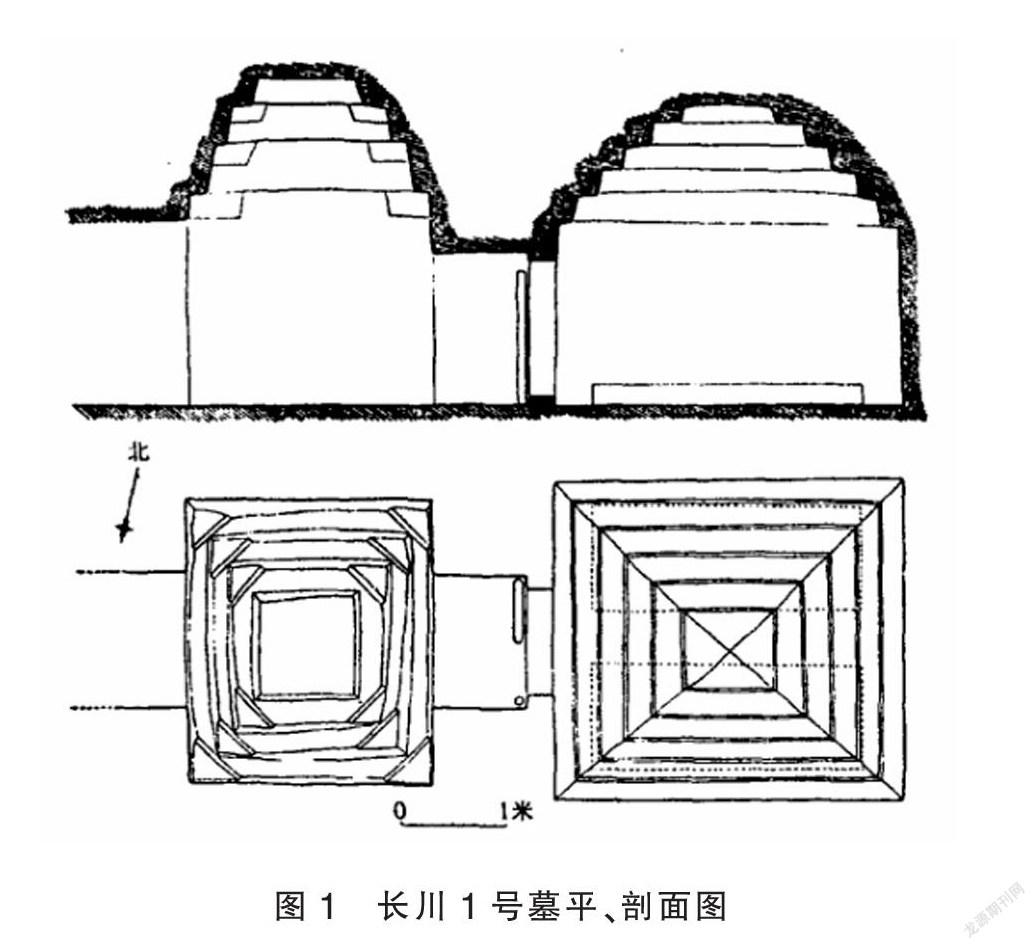

长川1号墓位于集安市东北约45km处的鸭绿江右岸二级台地上,是一座封土石室墓。1970年8月,吉林省博物馆、集安县文管所对其进行了清理发掘和保护。墓葬剖面呈截尖方锥形,周长88.8、高约6m,有墓道、前室、甬道和后室。墓道长1.4、宽1.53、高1.9m。前室呈横长方形,长2.37、宽2.9、高3.35m,小抹角平行叠涩式藻井。甬道长1.12、宽1.34、高1.62m。后室有向外开石门,墓室平面近于正方形,长3.3、宽3.2、高3.05m,平行叠涩式藻井。后室放置两座石棺床(图1)[1]。

长川1号墓是一座文化与艺术内涵极为丰富的高句丽壁画墓。墓室前室、后室的四壁和藻井,甬道两侧、石门正面和棺床表面均有彩绘壁画。壁画总体上将前室和后室按照厅堂和居室的格局设计的。前室西壁南北两侧各绘一力士,东壁两侧绘站立门卒(图2)。前室北壁可分为上、下两部分,上部绘墓主人接待宾客观看歌舞百戏,下部为山林狩猎。前室南壁壁画剥蚀严重,依稀可见男女主人坐于亭下,观赏群舞等游艺场景(图3)。前室藻井则绘有礼佛图、飞天、菩萨、莲花化生、飞禽等,反映出浓郁的佛教气息(图2、4)。甬道南北两壁各绘一侍女,后室墓门和藻井均绘有莲花图案。后室藻井盖顶绘有日月星辰,象征月亮的白色衬地上绘有蟾蜍和玉兔,象征太阳的灰色衬地则用赭红色线条勾勒出三足鸟金乌。日月星辰之间并有“北斗七青”的墨书题记[1]94-96[2]。墓室壁画形象地体现了丰富的精神文化和宗教信仰信息,既有来自中原的四神崇拜和天象观,也集中展示了佛教在高句丽地区的传播,系目前所见高句丽古墓壁画中唯一一幅集中展示佛教信仰的壁画,并融汇了社会娱乐生活的场景。这种布局特征,有学者指出:“统观长川一号墓壁画的布局,体现了‘苍天’在上(日、月、北斗等星宿),‘佛’及‘天人’居中、墓主人拜佛场景居下的观念,布局严谨、内容连贯、逻辑统一。”[3]总之,长川1号墓壁画的总体布局特点即天、佛、人三位一体,并分主三层空间。

关于长川1号墓的年代,学术界素有争议。大致有如下几说:其一,陈相伟、方起东认为应归入集安高句丽壁画年代学序列的第三期,即“约当五世纪末至六世纪初”,如果将其与中原石窟作比较,其年代“不会早于五世纪末”[2]154-173。黄龙顺认为长川1号墓壁画中反映了佛教影响逐渐减少并进入了道教影响支配下的时期[4];其二,李殿福认为应划入第二期,年代大约在4世纪中叶至5世纪中叶[5]。温玉成也持相似的观点,认为“长川一号墓年代的上限,在公元400—410年左右,下限在430年左右,大体与‘北凉’年代相当。依高句丽的历史而言,相当于广开土王(391—412年在位)至长寿王(413—491年在位)的前期”[3]32-38;其三,魏存成也将其划入第三期,“时间跨度应在5世纪末到6世纪中叶这个期间”[6]。

值得注意的是,1976年在朝鲜平壤以西平安南道大安市发现了德兴里壁画墓,学术界已基本认定其墓主镇应系出亡高句丽的辽东人士,而非高句丽人。刘永智、康捷、安志敏等学者均认为墓主人应系慕容鲜卑人[7—9]。近有学者认为其或出自长乐信都首望冯氏家族,极可能于396—407年間相继任辽东太守和幽州刺史[10]。墓壁墨书题记有“释加文佛弟子□□氏镇”,“释加文佛”即释迦牟尼,可知墓主人为佛教徒。但德兴里墓壁画中的佛教文化元素主要以莲花图案为主,东壁南侧绘一棵大树,可能与佛教的七宝树信仰有关[11]。此外,并无特别的佛教元素,壁画主要反映了墓主人端坐、车马出行、马射戏等生活活动场景,以及牵牛织女、狩猎、鸟兽、日月星辰、仙人等汉晋时期墓葬壁画的常见题材[12]。虽然墓主非高句丽人,但依然在一定程度上从侧面反映了佛教在高句丽(主要为今平壤)地区的流布。德兴里壁画墓的出现时间,处于佛教初传高句丽的早期,且由于墓主人的特殊身份,一定程度上还体现了德兴里壁画墓佛教元素的三燕文化背景,并不能充分展现5世纪前后高句丽佛教的发展境况。同时,还有学者提出,“这个时期的中原、南方地区墓葬中也都没有明显的佛教因素,体现了时代的共同性”[13]。因此,集中体现了高句丽佛教信仰的长川1号墓的年代显然要晚于德兴里壁画墓,即晚于5世纪初。

河西走廊北朝佛教石窟可为长川1号墓的进一步断代提供参照。莫高窟“北凉三窟”第268、272、275窟是莫高窟时代最早的佛窟。这三座殿堂窟的建筑形制和佛教艺术风格深受阿富汗巴米扬石窟、新疆克孜尔石窟等早期佛教石窟的影响,表现出浓郁的印度和西域佛教特征。第272窟主佛弥勒的交脚式坐姿是犍陀罗艺术中典型的佛像特征,表明其与犍陀罗艺术有着密切的渊源关系。宿白先生认为“北凉三窟”在风格上与云冈石窟一期的昙曜五窟并不接近,而与云冈第7、8窟和第9、10窟接近。第7、8窟大约开始营造于孝文帝初年,第9、10窟据1147年《大金西京武周山大石窟寺碑》推测系“太和八年建,十三年毕”(484—489)。因此,“北凉三窟”的营造年代“大约不会早于5世纪的70年代至八九十年代”[14]。同时,宿白先生通过综合考察武威天梯山第1号和4号窟、肃南金塔寺、酒泉文殊山前山石窟、永靖炳灵寺第169窟等佛教石窟的考古学材料,提出在新疆以东地区存在着一种早期佛教造像模式,即“凉州模式”。这种佛教造像题材流行坐立状释迦、交脚菩萨装弥勒,在壁画中,“佛与菩萨面向浑圆,眼多细长形型,深目高鼻,身躯健壮。菩萨、飞天姿态多样,造型生动。飞天形体较大”[15]。“凉州模式”开凿的尾声大致在北凉国主沮渠蒙逊统治时期。当时的凉州是当时重要的译经中心,同时在“重禅定,多禅僧”的佛教风潮下广开佛窟。长川1号墓壁画礼佛图中主佛与武威天梯山第1窟中心柱南面弥勒像存在有一定的相似性。但从飞天、菩萨等佛教元素的特征和壁画布局关系来看,长川1号墓整体风格与莫高窟“北凉三窟”和武威天梯山(图5)、永靖炳灵寺等“凉州模式”仍存在较大差别。因此,长川1号墓的年代当晚于5世纪中叶。

事实上,文化元素的传播始终在文化的交往与移动中发生着流变,从总体来看,长川1号墓的年代大体上上承北魏或北凉、下启西魏,是可以肯定的。就东北地区而言,长川1号墓也与慕容鲜卑三燕政权在朝阳地区的佛教遗迹存在较为清晰的前后年代学关系,这一点主要体现在与义县万佛堂石窟北魏造像的风格相似性上。

二 高句丽墓葬壁画中的佛教元素

高句丽墓葬壁画中的佛教元素可以解构为礼佛图、飞天、菩萨、莲花与莲花化生等。

(一)礼佛图

礼佛图位于长川1号墓前室藻井东壁第二重顶石与第三重顶石构造起的一个“凸”字形的平面之上(图6)。礼佛图正中央为一尊主佛禅定坐于叠涩束腰须弥座之上。须弥座中腰绘博山炉,左右两侧各蹲一白色护法狮子。二狮呈蹲坐态,均张口吐舌,昂首竖耳,目视前方。佛像面容丰腴,发顶肉髻,蓄有髭须,额上眉间有毫相,双目微睁,目视前下方。佛身着通肩圆领大衣,有尖状拱形背光,内饰火焰纹,佛光上部两侧绘重绿色的重团云纹龛楣,内饰赭色条纹,似帷帐。佛像左侧有两名供养人和两名侍女。供养人手執华盖,华盖底部一周饰垂边,下缀飘带。供养人为一男一女。男子在前,戴白色莲冠,上身着黑襦,下身着白地饰黑色十字纹的肥筒花袴;女子居后,脸颊微施胭脂,着白地黑点合衽花襈裙。女供养人身后为二侍女,着白地黑点服饰。佛像右侧另有两名供养人和两名侍女,两位男女供养人呈叩拜状,侍女站立。

长川1号墓壁画礼佛图中主佛与武威天梯山第1窟中心柱南面弥勒像有一定的相似性。弥勒与长川壁画墓主佛的手势均结禅定印,发顶肉髻,着圆领通肩袈裟,有项光。二者坐姿有别,弥勒交脚坐立于束腰须弥座上,长川壁画墓主佛则为禅定坐。佛身后火焰纹背光与重团云纹龛楣还见于永靖炳灵寺第169窟第6龛(图7)[16]。龛侧墨书题记“建弘元年岁在玄枵三月廿四日造”,“建弘元年”即420年,为西秦时期。武威天梯山第1窟和永靖炳灵寺第169窟均系早期佛教石窟“凉州模式”的代表者,造像和龛楣等元素的相似性反映了长川1号墓对河西早期佛教艺术风格的继承,从年代学上明确了长川1号墓晚于“凉州模式”。

长川1号墓主佛禅定坐于叠涩束腰须弥座上,上下部各有三层叠涩。天梯山第1窟壁画中交脚弥勒像亦是坐于叠涩束腰须弥座之上,这是较早期的叠涩束腰须弥座样式。主佛形象尤其见于同时期的莫高窟西魏第285窟东壁的无量寿佛说法图,北壁的释迦、多宝“二佛并坐”说法图等多幅说法图中的佛均结跏趺坐于叠涩束腰须弥座上,上下部亦为三层叠涩,与长川1号墓的须弥座外观一致。主佛须弥座前蹲坐二狮,守护博山炉,这种组合在北朝时期弥勒菩萨或二佛并坐佛造像碑下部多有出现。北朝邺城遗址北吴庄佛造像窖藏坑中也发现了刻有这种形象的佛造像[17]。至北朝晚期以后,该组合形式逐渐流行开来。

长川1号墓考古简报作者已经注意到墓葬壁画中主佛与菩萨、飞天、供养人的配置方式与义县万佛堂石窟西区第1窟主室中心柱四面正中雕刻一坐佛、周围雕刻千佛的布局类似(图8)。又如大同云冈石窟第9窟前后两室,前室入口处雕龛楣,中央置香炉,左右各有四个飞天,内龛基石上有跪拜供养人,左右各蹲一狮子护法;后室为说法坐佛,两旁站立持莲花华盖供养人,与长川1号墓“如出一辙”[2]171。这说明,在当时的时代背景下,以长川1号墓礼佛图为代表的高句丽佛教很可能主要受到了来自北魏平城(今大同)地区佛教文化的影响。义县万佛堂石窟则主要为北魏石窟平城模式东渐的产物,进而作为桥梁影响到了高句丽。

有关礼佛图佛教教义与信仰的解释,以往已为学界所关注。学术界多认为该图反映了墓主人的来世观或以阿弥陀佛及以极乐净土为信仰对象的净土信仰。如耿铁华认为:“男女墓主人生前虔诚拜佛,希冀死后升入净土,永远皈依佛门。”[12]135莫高窟第285窟东壁门北有一幅无量寿佛说法图,为一佛二胁侍菩萨的组合[18],与长川礼佛图也存在一定的共性。同时,如果综合整幅壁画的构图布局,更有可能展示了诸无量大众皆与会释迦佛讲《法华经》的法华信仰{1}。显然,长川壁画中展现的“法华会”场景较为简约,莫高窟第285窟西壁所绘的“法华会”(图9)则充实丰富得多[19]。尽管尚有各式莲花类纹饰,但礼佛图主体的主要思想内涵还应是笔者上文所述之法华信仰。

(二)飞天

长川1号墓前室叠涩藻井北、东、南三壁均有飞天,均位于三壁第四重顶石和第五重顶石组成的“凸”字形壁面和第六重顶石的梯形壁面上。北壁第四重顶石与第五重顶石组成的“凸”字形壁画有五身飞天,中央飞天正视前方,呈缓缓下降的姿态,肉髻,有项光,双臂缠绕飘扬丝带。左右各两飞天面向中央飞天,对称分布,左侧飞天较大,有项光,上身裸露,挥舞红飘带,腰系白带。北侧第四重顶石与第五重顶石壁面上绘三身飞天和一群飞禽。飞天或俯游状或跳跃状,均有项光,画面留白处点缀莲花。南侧第四重顶石和第五重顶石壁面上绘四身对称分布的飞天,除最左侧飞天蹬腿腾升状,其余三身飞天均俯游下降。四飞天均有项光,手捧圣物。东、南、北三面藻井第六重顶石壁面上绘伎乐飞天,西壁不存。每面均3身,裸身,丝带飘飞,形态灵动,分别演奏横笛、阮咸、琴瑟等。

此类飞天多见于莫高窟西魏第285、249窟(图10)[18]45,75。莫高窟第285窟是敦煌石窟较早期石窟中极具代表性的一座洞窟,窟壁与覆斗藻井上展现了丰富的飞天、神祇、飞仙、鸟兽等,反映了佛教与神仙、神话并存的内涵;同时也因洞窟中有西魏大统四年(538)、五年(539)的题记,而为莫高窟中最早的具有明确纪年的洞窟。第285、249窟飞天与长川1号墓飞天具有相似的艺术形象和体态。飞天或头戴珠冠,或结发为髻,动作幅度较大,身体大多弯曲呈“U”形,两手飞扬呈舞蹈状[20]。飞天脸庞清秀,身体修长,上身赤裸,小腹微鼓,下身着长裙或紧身裤,双臂缠绕飘带挥舞于周身。“飘带的末角形成一个个尖角,裙摆也构成一道道有规律的弧线,在末端形成尖角,这些尖角看来有一种样式化的倾向。”[20]122第249窟西壁龛内两身伎乐天,头戴宝冠,着长裙,衣带飞扬飘逸,上一身飞天吹奏筚篥,下一身飞天张起双手似在奋力拍击行鼓[18]18。云冈石窟第8窟窟顶也有与之相似的飞天。

莫高窟第285窟南壁上部还绘有排成一列连续的12身伎乐飞天。飞天身处云气弥漫、鲜花漫天的氛围背景中。飞天体态和衣着与第285窟飞天整体风格基本保持了一致,面目清秀,面露微笑,头发结为双髻,体态轻盈苗条,上身半裸,下身着长裙。飞天基本呈直立水平飞行的姿态,彼此呼应接引,手持阮咸、箜篌、横笛、筚篥等[18]120。长川1号墓藻井第六重顶石均绘伎乐飞天,特别是东壁和北壁上的飞天,呈水平飞行状,与莫高窟第285窟飞天有很高的相似度,但发髻有所区别,长川1号墓飞天均为肉髻。

莫高窟第249窟的一幅说法图主佛左侧有一身下降飞天(图11)。飞天正视前方,呈缓慢下降姿态,画工完整绘出了头部、上半身和双臂,身体下身部分隐藏于上身之后,露出裙摆下部,未画出双脚。有项光,双臂缠绕帛带,上下翻转。该飞天形象与长川1号墓藻井东壁礼佛图上方中央的飞天十分相似。二者均呈下降姿态,均画出下身部分躯体(裙摆下部),长川1号墓飞天清晰地画出了双脚,均有项光。但该飞天在长川1号墓中处于整个壁面布局的中央,莫高窟第249窟中則未占据核心部位。

从长川1号墓和莫高窟西魏石窟飞天的形体特征上看,与义县万佛堂石窟、洛阳龙门石窟、巩义石窟的北魏飞天有着密切的关系(图12)。龙门古阳洞修建于493—503年之间,古阳洞壁龛中雕刻出的飞天形象基本上还是云冈式的飞天。飞天秀骨清像,上身赤裸,下身着贴身短裙,双臂与背后飘带飞扬,没有后来飞天空灵急速的飞翔感,而更多体现了一种姿态优雅的动态[21]。开凿于北魏正光二年(521)左右的龙门莲花洞和同时期的巩义石窟第3窟的飞天,姿态活泼,少了古阳洞云冈式飞天的优雅,而多了许多灵动和鲜活[21]67[22]。义县万佛堂石窟西区第1窟中飞天与龙门石窟古阳洞、宾阳中洞、莲花洞中的飞天相似[23]。这种体态特征与莫高窟西魏石窟、高句丽长川1号墓飞天的风格已经越来越接近。值得注意的是,龙门石窟、巩义石窟、莫高窟西魏第435窟飞天身后的空间飘散着密集的帛带,这与莫高窟第285窟、长川1号墓飞天存在一定区别。这种带有密集飘带的飞天形象至7世纪才在高句丽江西大墓壁画中出现[24]。出现这种形态的飘带可能与当时飞天形象融入了中原地区天人衣饰的审美有关。

(三)菩萨

墓室前室藻井南侧、北侧各绘四尊站立菩萨。有学者称之为“供养天人”[3]36。南北两壁面菩萨形象大体一致,均为跣足立于莲花台上,侧身面向佛。菩萨头戴半圆形花蔓冠,头冠上插莲苞饰物,花冠后部还插多束放射状展开的装饰。有项光,着天衣,外八字撇足。菩萨佩戴璎珞,下身穿长裙,另有披帛飘散于体外两侧。类型形态的菩萨见于莫高窟第435窟主佛背光左右两胁侍菩萨。胁侍菩萨有项光,双手合掌,面佛而立,头戴的三角花蔓冠与长川1号墓菩萨有一定的相似性,头冠配有向外放射的饰物,菩萨呈外八字跣足站立于莲花台上[18]12。炳灵寺第169窟菩萨也与该站立姿势一致。莫高窟第435窟天宫伎乐天也头戴该类头冠,特别是头冠两侧连缀两条飘带[18]5,长川1号墓菩萨头冠两侧同样有下垂放射状的饰物。吐鲁番高昌故城所出北凉时期宋庆供养佛塔阴刻一身佛,头戴三髻宝珠冠(图13),与长川1号墓菩萨头冠形态更加接近[25]。这说明长川1号墓菩萨头冠应该来自西域。结合上文对礼佛图的论述,八大菩萨的配置,很可能主要是源于当时流行的一佛二胁侍菩萨诸天王或供养天的变体,直接的文化源头应该是义县万佛堂石窟,河西佛教则是其远源。

三 高句丽墓葬壁画中的莲花与莲花化生

长川1号墓叠涩伸进前室的底部,常常绘有7—13朵莲瓣不等的侧视莲花,一些莲花下部还带有艺术化的莲茎之上端。这种莲花还见于舞踊墓、角觝墓。莲花纹饰起源甚早,中原以及河西走廊酒泉、嘉峪关、敦煌汉晋墓砖上常有莲花图案,辽阳汉魏墓葬壁画中也已有莲花图案,但这种图案最初与佛教无涉,而为纯粹的装饰图案。莲花作为含义化的图案被广泛使用则应与佛教的传入有关。三国时期生活于吴国的支谦译经中已频繁出现莲花意象,中国南方吴晋时代的早期佛像中多为莲花坐佛像,可能与支谦译经在南方推广了莲花意象有关[26]。孙仁杰先生曾对高句丽壁画墓的莲花图案作过研究,将集安高句丽壁画墓中的莲花形象分为四个时期:一期以舞踊墓为代表,年代约在4世纪左右;二期以麻线沟1号墓为代表,年代约在5世纪上半叶;三期以长川1号墓为代表,年代约在5世纪末;四期以五盔坟4号墓为代表,年代约在6世纪中叶[27]。

高句丽古墓壁画中的莲花图案首次集中出现在5世纪左右、主要位于今集安地区的贵族墓葬中,在辽宁桓仁、抚顺和朝鲜境内也有少量发现。如集安散莲花墓墓室主壁上绘有正视莲花,在藻井上则绘有侧视莲花,北侧藻井共绘19朵侧视莲花。墓葬年代约为5世纪中叶[1]91。洞沟古墓群山城下墓区JSM0332又称王字墓,藻井上亦绘有正视莲花图案,相互交错,排列有序。考古简报定其年代为3世纪中叶至4世纪中叶[28]。耿铁华先生则认为王字墓结构和壁画风格与长川2号墓极为相似,年代应在4世纪末至5世纪初[12]129。与长川1号墓大体同时期的长川2号墓墓室四壁绘有大量正视莲花图案,每朵莲花等距离排列,彼此交错,整齐排列。东、南、北三面每行莲花均为9朵,每面共计81朵。莲花呈盛开状,蓝色花蕊,内层花瓣以红线勾勒,瓣中点缀红丝黑点。第四层平行叠涩顶石上绘有侧视五瓣莲花[29]。长川4号墓残存壁画中亦可见侧视莲花。关于长川4号墓的年代,张雪岩先生认为比长川1、2号墓略晚,约为6世纪初[30]。耿铁华先生根据墓葬形制和釉陶器的特点,将其定为5世纪末[12]129。除高句丽王都地区外,初都之地五女山城附近的桓仁米仓沟将军墓墓室左右两壁和后壁也绘有侧视莲花,横向共计5排,交错排列[31]。米仓沟将军墓应建于5—6世纪之际{1}。这些侧视莲花与长川1号墓形态几乎完全一致。此外,集安麻线沟1号墓、莲花墓(山城下JSM983)、龟甲墓、朝鲜南浦肝城里莲花墓等年代相近的墓葬中也都有各式莲花图案。

上述墓葬中所见之莲花图案多为单一形态。起初,长川1号墓中莲花纹与其他佛教元素组合为一幅复杂的壁画构图。之后在散莲花墓、王字墓、长川2号墓、米仓沟将军墓等墓室通壁均绘莲花纹,反映了佛教莲花信仰日盛。至6世纪以后,随着五盔坟、四神墓等高句丽晚期壁画的进一步华夏化,四神、女娲、伏羲、黄帝、炎帝等仙灵神祇形象大量流行,并占据了壁画内容的主体,莲花纹逐渐成为随处可见的装饰性图案。

长川1号墓中已出现了明显的莲花化生的佛教莲花形象。该墓壁画中绘有约6幅莲花化生图。莲花化生形象均为莲花中孕育一双童子,童子头后有项光。往生西方净土,依莲花托生,故为莲花化生。莲花化生又称作九品往生,因所托生的莲花谓之“九品莲花”,故作“九品往生”。《观无量寿经》将往生者分为“上品”、“中品”、“下品”,每品又各分为“上生”、“中生”、“下生”,共计九品。莲花化生方式可分为如下四种:其一,坐于紫金台,见《观无量寿经》云“上品中生者”:“行者自见坐紫金台,合掌叉手,赞叹诸佛。如一念顷,即生彼国七宝池中。此紫金台,如大宝华,经宿即开。”[32]其二,坐于莲花,如“上品下生者”:“汝今清净发无上道心,我来迎汝。见此事时,即自见身坐金莲华。坐已华合,随世尊后,即得往生七宝池中。一日一夜,莲华乃开。”[32]302-303其三,坐于莲花台,如“中品上生者”:“自见己身坐莲华台,长跪合掌,为佛作礼。未举头顷,即得往生极乐世界,莲花寻开。”[32]305其四,坐于闭合莲花内,莲花经劫难后方开,如“下品中生者”:“华上皆有化佛菩萨迎接此人。如一念顷,即得往生七宝池中莲华之内。经于六劫,莲华乃敷。”[32]314又“下品下生者”:“命终之时,见金莲华,犹如日轮,住其人前。如一念顷,即得往生极乐世界。于莲华中,满十二大劫,莲华方开。”[32]315-316在高句丽墓葬壁画中,除长川1号墓外,集安三室墓主室墓顶也有莲花仙子化生图案[33]。莲花化生作为西方净土变的标志性图像,在麦积山西魏第217窟已出现,这一时期主要表现为化生童子。凿于北齐的安阳小南海石窟中的九品往生图像有了坐金刚台、坐莲花、莲蕾之内的图像区别[34]。无疑,长川1号墓中莲花化生童子与当时的时代特点一致,反映了当时的净土莲花信仰。莲花化生图还见于同时期的天梯山第1窟(图14)、莫高窟第285窟(图15)等。莫高窟第285窟绘有多幅伎乐莲花化生图,如西壁正龛龛楣忍冬、莲花纹中,几身伎乐或头结双鬟髻,或戴花冠,其中一身腰系羯鼓,一身怀抱琵琶,一身双手合掌呈倒立状。伎乐轻松自如,整幅画面显示出一派歌舞升平的欢乐景象[18]92。但长川1号墓中莲花化生图的侧视莲花和人像与河西佛教壁画中该主题莲花区别较大,长川1号墓应是源出于高句丽本地的莲花传统。

四 总结:南北朝时空背景中的高句丽佛教

在南北朝时期思想解放的大背景下,作为异质文化的佛教获得了长足的发展。西晋后,中国北方陷入五胡十六国的混战和割据之中,佛教在后赵、前秦、后秦、北凉等一些影响力较大的政权中,受到最高统治者的信仰和支持,发展十分迅速。后赵石勒尊奉佛图澄为“大和尚”,襄阳高僧释道安备受前秦苻坚尊崇,后秦姚兴重视佛教义学,并迎高僧鸠摩罗什到长安,凡此种种足见北朝诸政权对佛教的推崇[35]。370年,苻坚灭前燕,前秦疆域由黄河流域向东北延伸至辽东,为佛教东进进一步扫除了障碍。然早在前秦灭亡之前,前燕政权已经对佛教表达了兴趣:“(永和元年)时有黑龙白龙各一,见于龙山,皝亲率群寮观之,去龙二百余步,祭以太牢。二龙交首嬉翔,解角而去。皝大悦,还宫,赦其境内,号新宫曰和龙,立龙翔佛寺于山上。”[36]这表明了前燕境内已经存在信佛群体。佛教在东晋时期的长江中下游地区也获得了快速的发展。繁荣于魏吴西晋的佛教般若学,成为占主导地位的佛教思潮,并渗透到了上流士大夫阶层,涌现出的名僧和议论佛理的名士越来越多,推动了佛教在江南社会的迅速扩展,进而在社会中形成了一个前所未有的新阶层,即僧侣阶层[35]522-537。东晋帝王及王公贵族与佛教联系紧密,元帝、明帝、成帝、哀帝、孝武帝、恭帝等均崇奉佛法。出现了竺潜、支遁等高僧大德,特别是以高僧慧远为首的庐山僧团[37]。佛教至南朝臻于鼎盛,帝王提倡佛教而造寺塔者颇多,其后妃、公主兴造寺塔之风尤盛,故南朝寺院林立,绝大部分佛寺皆在都城建康(今江苏南京),杜甫《江南春绝句》中“南朝四百八十寺”之句,正是南朝广修寺院的反映。

佛教传入高句丽的路线,主要有海路路线和陆路路线。《高僧传》卷四《晋剡东仰山竺法潜传》中记载了东晋高僧支遁(314—366)曾给高丽僧寄过介绍竺法深(286—374)的书信,是文云:“(支遁)与高丽道人书云:上座竺法深,中州刘公之弟子,体德贞峙,道俗纶综,住在京邑,维持法网,内外具瞻,弘道之匠也。”[38]从东晋高僧支遁与高丽僧通信介绍竺法深的情况,便可见东晋与高句丽之间海路联系的端倪。事实上,这条海路路线的部分航段,如从山东半岛经辽东半岛南部至鸭绿江口在战国至秦汉时期就已基本成熟。囿于北方陆路时有战乱、且陆行遥远,东晋佛教阶层有理由、有能力与高句丽直接建立关系。这条海路還成为后来六朝与朝鲜半岛南部新罗、百济文化往来的主要交通孔道。有学者提出:“在朝鲜半岛发现的安岳冬寿墓和德兴里墓中所存在的莲花崇拜痕迹暗示着这些与支遁所推崇的阿弥陀净土信仰可能存在着密切的关系。这也就从一个方面证明了东晋与辽东和朝鲜半岛地区之间存在着海上交通路线的现实性,当然也就可以说明 4 世纪中期佛教从东晋沿海路向朝鲜半岛地区传播的历史真实性。”[11]这一说法比较准确地概括了东晋与高句丽佛教海路的传播实质。《三国史记·小兽林王本纪》记载:“(小兽林王)二年(372)秦王苻坚遣人使及浮屠顺道,送佛像经文”;“四年(374)僧阿道来”;“(小兽林王)五年(375)始创肖门寺,以置顺道。又创伊弗兰寺,以置阿道”[39]。这说明在小兽林王时期,前秦苻坚政权遣僧使前往高句丽宣扬佛教的史实,这可能反映了佛教经陆路传播的一些线索。根据《晋书·慕容皝载记》所载,佛教也已在前燕传布。相比之于前秦,前燕与高句丽山河相近,加之后来前秦灭亡,而佛教在朝阳地区的持续兴盛,高句丽有可能同时接受中原王朝政权和辽西慕容鲜卑两股佛教文化势力的影响。

佛教在北朝的快速发展直接造就了从河西走廊经平城(今大同)、洛阳直至辽西朝阳地区的北朝石窟文化带。以集安长川1号墓壁画为代表性物化载体的高句丽佛教文化对“凉州模式”“平城模式”“洛阳模式”等北朝石窟进行了不同程度的吸收和继承。通过将其与以天梯山、炳灵寺第169窟、莫高窟“北凉三窟”等为代表的“凉州模式”石窟的比对,已显露出文化传播的痕迹。集安长川1号墓礼佛图布局、释迦主佛、飞天、供养菩萨等佛教元素在莫高窟西魏时期的第249、285、439窟,云冈石窟第8、9窟,龙门古阳洞、莲花洞,巩义石窟第3窟,义县万佛堂石窟西区第1窟等基本同时期的洞窟中已不同程度可见高句丽对北朝中原和河西佛教传统的继承和发展,在供养菩萨花蔓冠、莲花化生等形态上则反映了与西域的渊源关系。飞天与莫高窟西魏石窟飞天存在诸多相似,与龙门石窟、巩义石窟、义县万佛堂石窟的飞天形态则愈加接近,这也从侧面反映了飞天这一中古时代重要的佛教元素在中国北方的传播和流变。

目前看来,高句丽佛教并非独尊一宗派,而更像一种混合型佛教信仰。诚如上文所论,长川壁画中以释迦佛为中心的墓主人礼佛场景,南、北两壁的八大菩萨以及遍及叠涩藻井之上的诸飞天,可能表现了诸无量大众赴“法华会”的场景,反映了佛教的法华信仰。同时,大量莲花纹、莲花化生图案则是“净土莲花”信仰的体现。净土信仰尊莲、崇莲,提倡往生西方净土世界,故又号称“莲宗”。信徒往往依莲花而托生,对莲花的信仰衍化出各式莲花纹、莲花化生形象、莲花台座等元素。这些与高句丽壁画中多莲花图案相合。当然,也有学者认为:“(礼佛图)很可能直接反映的是当时社会的一种风潮……墓葬艺术或是佛教石窟艺术都不一定是墓主人或寺院有意创造出的成果,而是呈现其时社会的真实面目的如实反映。”[4]122,133此说也有一定道理。总之,高句丽墓葬壁画中的佛教元素反映了多种佛教信仰流派在高句丽地区的融合,同时又吸收了汉晋时期流行的神仙信仰和来世观。

参考文献:

[1]耿铁华,崔明. 中国高句丽王城王陵及贵族墓葬[M]. 长春:吉林文史出版社,2008:94.

[2]吉林省文物工作队,集安县文物保管所. 集安长川一号壁画墓[C]//东北考古与历史:第1辑. 北京:文物出版社,1982:170.

[3]温玉成. 集安长川一号高句丽墓佛教壁画研究[J]. 北方文物,2001(2):34.

[4]黄龙顺. 高句丽古墓壁画与敦煌莫高窟壁画的比较研究——以集安长川一号墓与莫高窟第285窟为中心[D]. 延边大学,2014.

[5]李殿福. 集安高句丽墓研究[J]. 考古学报,1980(2):163-

185.

[6]魏存成.高句丽考古[M]. 长春:吉林大学出版社,1994:75.

[7]刘永智. 幽州刺史墓考略[J]. 历史研究,1983(2):87-97.

[8]康捷. 朝鲜德兴里壁画墓及其有关问题[J]. 博物馆研究,1986(1).

[9]安志敏.朝鲜德兴里壁画墓的墓主人考略[J]. 东北亚历史与考古信息,2002(2).

[10]刘军. 朝鲜德兴里壁画墓墨书铭记再探讨[C]//郑春颖. 东北亚研究论丛:第11辑 . 北京:商务印书馆,2019:1-11.

[11]李乐营.高句丽宗教信仰研究[D]. 东北师范大学,2008.

[12]耿铁华. 高句丽古墓壁画研究[M]. 长春:吉林大学出版社,2008:327-334.

[13]赵春兰,韦正. 试论南北朝墓葬中的佛教因素——兼及高句丽墓葬[J]. 四川文物,2019(2):46.

[14]宿白. 中国佛教石窟寺遗迹——3至8世纪中国佛教考古学[M]. 北京,文物出版社,2010:58-59.

[15]宿白. 凉州石窟遗迹和“凉州模式”[J]. 考古学报,1986(4):442.

[16]甘肃省文物考古研究所. 中国敦煌壁画全集11·敦煌 麦积山 炳灵寺[M].天津:天津人民美术出版社,2006:2.

[17]何利群. 从北吴庄佛像埋藏坑论邺城造像的发展阶段与“邺城模式”[J]. 考古, 2014(5):76-87.

[18]段文杰. 中国敦煌壁画全集2,西魏[M]. 天津:天津人民美术出版社,2002:148.

[19]张元林.从《法华经》的角度解读莫高窟第285窟[J].敦煌研究,2019(2):9-15.

[20]赵声良. 飞天艺术:从印度到中国[M]. 南京:江苏美术出版社,2008:121-122.

[21]龙门文物保管所. 龙门石窟[M]. 北京:文物出版社,1980:31.

[22]河南省文化局文物工作队.巩县石窟寺[M]. 北京:文物出版社,1963.

[23]刘建华. 义县万佛堂石窟[M]. 北京:科学出版社,2001:96.

[24][日]平山郁夫,早乙女雅博. 高句丽壁画古坟[M]. 日本共同通讯社,2005:178-179.

[25]贾应逸. 鸠摩罗什译经和北凉时期的高昌佛教[J]. 敦煌研究,1999(1):148-149.

[26]张同标. 早期佛教的莲花意象[J]. 中国美术研究,2012(1,2):116-117.

[27]孙仁杰.谈高句丽壁画墓中的莲花图案[J]. 北方文物,1986(4):16-20.

[28]李殿福.集安洞沟三座壁画墓[J]. 考古,1983(4):314.

[29]吉林省文物工作队. 吉林集安长川二号封土墓发掘纪要[J]. 考古与文物,1983(1):27.

[30]张雪岩.集安两座高句丽封土墓[J]. 博物馆研究,1988(1).

[31]武家昌,王俊輝. 米仓沟将军墓考古发掘简报[C]//辽宁省文物考古研究所. 辽宁考古文集. 沈阳:辽宁民族出版社,2003:58-74.

[32][隋]慧远.观无量寿经义疏[M]. 上海:上海古籍出版社,1990:300.

[33]李殿福. 集安洞沟三室墓壁画著录补正[J]. 考古与文物,1983(3):125.

[34]陈粟裕. 北朝至初唐的九品往生图像研究[J]. 世界宗教文化,2017(6):114-119.

[35]任继愈. 中国佛教史:第2卷 [M]. 北京:中国社会科学出版社,1985:129-195.

[36][唐]房玄龄.晋书 [M]. 北京:中华书局,1974:2825-

2826.

[37]张岂之,王子今,方光华. 中国历史·魏晋南北朝卷[M]. 北京:高等教育出版社,2001:260.

[38][南朝梁]释慧皎,撰. 汤用彤,校注. 汤一玄,整理. 高僧传[M]. 北京:中华书局,1992:156.

[39][高丽]金富轼,撰. 孙文范,等,校勘. 三国史记 [M]. 长春:吉林文史出版社,2003:221.