日本天理图书馆藏敦煌《石室遗珠》新释

任占鹏

内容摘要:天理图书馆藏《石室遗珠》是一部包括七件敦煌写本的册子,前人对该册的关注和研究尚不足。本文详细介绍了该册的形制,通过分析里页题签,认识到陶祖光非收藏者,而是鉴定者,程伯奋才是该册的旧藏者。并利用该册的高清彩图分别对七件写本做了详细释录,订正了前人的部分错误,探究了部分写本与法藏、罗振玉旧藏敦煌写本的关系,并进一步揭示了各写本,尤其是《不知名史书注》《医牛方》的价值。

关键词:天理图书馆;《石室遗珠》;程伯奋;陶祖光;敦煌文献;释录

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)03-0083-11

A New Interpretation of the Dunhuang Manuscript Shishi Yizhu Collected in the Tenri Central Library in Japan

REN Zhanpeng

(Headquarters for Education, Hiroshima University, Higashi Hiroshimashi City, Hiroshima 7398511, Japan)

Abstract:The Shishi Yizhu held in the Tenri Central Library in Japan is a book that includes seven Dunhuang manuscripts and has long gone unnoticed by scholars of Chinese philology. This paper introduces the format in which the text was compiled in detail. By analyzing the title of Tao Zuguang’s inscription, it can be recognized that Tao Zuguang was not the original collector but an appraiser, and that therefore Cheng Bofen was the original collector. By recording the seven Dunhuang manuscripts contained in this collection using precise, high-definition color pictures, the author has corrected some of the errors in previous research and revealed previously unrecognized value contained in each manuscript, especially Commentary on Unknown History Books and Medical Prescriptions for Cattle. Finally, textual analysis shows that these documents are related to certain Dunhuang manuscripts kept in France and collected by Luo Zhenyu.

Keywords:Tenri Central Library; Shishi Yizhu; Cheng Bofen; Tao Zuguang; Dunhuang manuscripts; recording and interpretation

日本天理圖书馆收藏了敦煌卷子多册,主要是唐代到元代的儒释道经典、官私文书等。王三庆先生称之“极像是一个迷你型的敦煌文库”[1]。其中有《石室遗珠》一册,天理图书馆编号为222-イ47,包括7件敦煌写本,写本虽皆为残片,但种类多,弥足珍贵。荣新江先生据册中题签以为它是“陶氏旧藏册”[2];岩本笃志先生亦认为它是陶祖光旧藏,后流入到收藏家上野精一之手,再后由古书商反町茂雄作为中介人,于1947年售与了中山正善(天理图书馆)[3]。该册在日本的流转情况已经初步明了,然而是否为陶祖光旧藏,还值得商榷。国内《石室遗珠》的影印本,首见于1990年《中国西北文献丛书》第8辑《敦煌学文献》第8卷[4]。然而编者把《石室遗珠》和天理图书馆藏张大千旧藏敦煌卷子混杂在一起,以为《石室遗珠》是张大千将所获莫高窟藏经洞以外的卷子编成的合集,且影印不清晰。关于《石室遗珠》的形制、内容以及价值,王三庆和荣新江有介绍和说明,然疏于简略。针对该册中《医牛方》写本的研究成果颇多。潘文、李盛华等对该写本进行了校录和考释,分析了其内容特点[5]。此校录成果后收入袁仁智、潘文《敦煌医药文献真迹释录》中[6]。于业礼、张如青二先生对潘文、李盛华等先生的录文做了修订[7]。但是潘、于等所依据的图片是影印质量不高的《中国西北文献丛书》,以致录文存在一些错误。潘文、李盛华等误以为《医牛方》是吐鲁番写本,于业礼、张如青以为写本来源难断。岩本笃志亦对《医牛方》有校录,并结合传世医书对写本中所载“热风入心”症和药材做了考察[3]。但他的录文依旧有一些错误。2019年8月,杜立晖先生和笔者专门到天理图书馆查阅敦煌文献,得以亲览原卷,并申请购得了包括《石室遗珠》在内的高清复印本。借此机会,笔者希望通过详细介绍该册的形制和写本保存情况并详细释录,让学界对该册及其中写本有更加全面的了解,并试图通过陶祖光题签,分析在国内的旧藏情况;再结合前人的研究,进一步探究各写本价值。

一 形制及题签所见旧藏信息

关于《石室遗珠》的形制,王三庆先生记载道:

原为残片,经重裱为册页本,高29公分,宽27公分。外有茶色纸签题:“石室遗珠/彝斋秘笈”,内有金砂薄红纸签题:“莫高辟壁,伯奋得唐写《论语》等卷,真天壤法宝,爰为书此,壬申(1932)端阳后,陶祖光北溟识(下为印记)。”[1]

荣新江先生亦介绍道:

天理图书馆藏的另一个册子,题“石室遗珠日彝斋秘笈”,内有题签云:“莫高碎壁,伯奋得唐写《论语》等卷,真天壤法宝,爰为书此。壬申(1932)端阳后,陶祖光北溟。”此陶氏旧藏册中,有何晏《论语集解》……虽均为残简,仍弥足珍视。陶氏其人,未得其详。[2]

下面根据笔者的考察,做一些补充说明。该册是装订好的册页本,表皮为印花图案,封面左侧有红底墨笔的表题,即“石室遗珠”四个大字,其下接四个小字“彝斋秘笈”,封面右下角贴有天理图书馆编号222-イ47。“彝斋秘笈”四字表明这些敦煌写本可能曾被收藏于一个叫“彝斋”的地方{1},且在那里被装订成册。该册无页码,以封面里皮为第1页算起的话,共有16页。第1页右上角钤一“天理图书馆藏”朱色长方印,第2页中央贴一“天理图书馆,昭和卅一年十一月壱日”椭圆红印,红印中央有数字编号“493604”。昭和卅一年是1956年,由此可以明确1956年该册已经被天理图书馆收藏。第3页左侧便是王三庆先生所提到的金砂薄红纸签题,首题“莫高碎璧”四个大字{2},其下“伯奋得唐写《论语》等卷,真天壤法宝,爰为书此。壬申端阳后,陶祖光北溟识”一段文字是双行小字,王先生所记“下为印记”指的是一方蓝色印章,钤“陶北溟”三字。从此题签可得关键信息有二:

其一,这些敦煌写本早先为一位字“伯奋”者所藏,在1932年端午节后由陶祖光鉴定并书题签。前人的关注点往往集中在此题签的后半句,而忽视了前半句,其实前半句中“伯奋得唐写《论语》等卷”一句已经说明了当时这些写本的所属是“伯奋”。“伯奋”其人,许建平先生指出当是“著名书画收藏家日本华人程琦(字伯奋),他在东京的萱晖堂收藏有大量古代书画珍品”[8]。据黄君实《萱晖堂主程伯奋》一文可知,程琦(1911—2002),字伯奋,别号二石老人、可庵,安徽新安人,斋号有巨燕轩、双宋楼、绛雪簃等,是著名的书画收藏家,曾据所收藏书画出版了《萱晖堂书画录》和《宋元明清四朝翰墨》[9]。不过现《石室遗珠》中并未发现有程伯奋的收藏印,也尚未发现程伯奋曾用过“彝斋”之号,所以只能根据《石室遗珠》题签中“伯奋得唐写《论语》等卷”一句和程伯奋收藏家的身份,推测程伯奋是该册的旧藏者。而且,程伯奋也是一位古董商人,早年留学日本,并在1950年移居日本开了古玩店[10],確有收藏并将《石室遗珠》卖到日本的可能。又据岩本笃志先生的发现可知,《石室遗珠》在1947年由收藏家上野精一售与了中山正善(天理图书馆)[3]。这一行为说明了该册是在程伯奋移居日本前就已经被其出售,不过究竟是程伯奋直接售与了上野精一,还是几经辗转才到了上野精一的手中,尚不知晓。

从题签内容和题签上的蓝色印章可知,该题签是由陶北溟所书。荣新江先生称“陶氏其人,未得其详”[2];许建平先生指出“陶北溟则是民国时期著名金石鉴赏家”[8]167。陶北溟,即陶祖光(1882—1956),字伯铭,又字北溟,江苏武进人,近代金石学家、书法家、收藏家,民国时期曾任北平故宫博物院书画鉴定顾问,著有《翔鸾阁金石文字考释》《金轮精舍藏古玉印》[11]。陶祖光为鉴赏名家,所以程伯奋请他为自己收藏的敦煌卷子做鉴定并书题签。从题签可知,陶祖光对此册的鉴定结果是“唐写《论语》等卷,真天壤法宝,爰为书此”,肯定了它们的价值。从相关资料来看,陶祖光常为他人所收藏的书画做鉴赏并书题签。如现辽宁省博物馆藏《秋盦书札》中保存了陶祖光的题签:“秋盦书札。螺楼所藏,丙辰(1916)九月武进陶祖光观于后汉画室因题。”此中“螺楼”指清末民初金石书画收藏家李汝谦,此书札即为其所收集[12]。该题签表明:《秋盦书札》为李汝谦所藏,1916年陶祖光对之进行了鉴赏并题签。又如,吉林省博物馆藏傅山《西村消夏诗册》,原为钱容之旧藏,封面有陶祖光题签:“青主墨迹。丙戌(1946)春分武进陶北溟观并题于旧都海王村榷古斋”{1}。陶祖光在《石室遗珠》的题签,与其在《秋盦书札》《西村消夏诗册》的题签性质相同,仅是为了表明鉴赏者的身份。因此,荣新江先生和岩本笃志先生分别据此题签认为《石室遗珠》是“陶氏旧藏册”和“陶祖光の所藏”,稍显轻率。于业礼和张如青二先生又在荣先生基础上做出推测:“陶氏1943年曾出任伪华北政务委员会‘代理经济总署参事’,作为其收藏品的敦煌遗书流往日本便不难理解了。”[7]如今看来,这种推测也缺少依据。

其二,“莫高碎璧”四字说明陶祖光判定该册中写本是敦煌莫高窟出土。这一点也得到了相关研究成果的证明。岩本先生指出该册中“社司转帖”(清泰二年[935])是常见于敦煌文献的一种文书,且根据《医牛方》残本的内容推测该医方出自敦煌文献的可能性很高[3]。许建平先生发现《石室遗珠》中的《论语集解》残片可以与罗振玉旧藏敦煌写本缀合[8]319,张新朋先生又发现《石室遗珠》中的《开蒙要训》残片也可以与罗振玉旧藏敦煌写本缀合[13],这两个发现更是为证明该册写本出自敦煌文献提供了直接证据。但是,潘文、李盛华等先生以为《石室遗珠》中的《医牛方》是吐鲁番写本[5];于业礼、张如青二先生称“目前仍很难说这些陶氏旧藏的文书是出土于敦煌,或是出土于黑水城、吐鲁番等其他地方”[7]。出现这些不同认识的原因,可能与《中国西北文献丛书》第8辑《敦煌学文献》第8卷中《石室遗珠》的影印本有关。该影印本的题目是“石室遗珠”,第3页为陶祖光的题签,然而从第4页到第54页的影印图片来自天理图书馆藏张大千旧藏品《敦煌遗片》《西夏文经断简》《西夏回鹘文书断简》,真正《石室遗珠》的影印本却在第55到第59页及第64页,显然编者以为天理图书馆藏敦煌卷子都属于《石室遗珠》。这样的编排容易让使用者错误地以为《石室遗珠》的来源庞杂且天理图书馆所藏原貌便是如此。潘文、于业礼、张如青等先生所据图版皆来自《敦煌学文献》影印本,所以导致了对《医牛方》的出土地产生错误认识。

《石室遗珠》题签页之后第4、5页空白;第6页为《论语集解》残片,页面右上角题有朱笔“论语”;第8页为《丁酉岁(937)社司转帖》和《不知名史书注》残片,二者粘在同一贴纸上;第10页为《毛诗传笺》残片,页面右上角题有朱笔“诗经”;第12页为《医牛方》残片,页面右上角题有朱笔“本草”;第14页为《毛诗传笺》残片,页面右上角题有朱笔“诗经”;第16页为《開蒙要训》残片,页面右上角题有朱笔“千字文”;第7、9、11、13、15页皆空白。装订者把各写本与贴纸粘在一起,以致写本背面不可视。各写本装订页右上角的朱笔题名,为正楷小字,岩本先生推测是陶祖光所题[3],笔者亦以为是。

最后结合前人研究成果对《石室遗珠》的收藏和流转情况做一下梳理。现知《石室遗珠》中7件敦煌写本原为收藏家程伯奋所藏,1932年端午节后陶祖光对该册进行了鉴定并书题签。1947年前已经为日本朝日新闻前社长上野精一(1882—1970)所收藏,1947年经中介人古书商反町茂雄,售与天理教第二代教柱中山正善[14],之后一直藏于天理图书馆。

二 写本释录及其价值探析

(一)经史典籍类

《石室遗珠》中经部典籍有二,为《论语集解》和《毛诗传笺》。另有一不知名残片,笔者拟题作《不知名史书注》,暂视之为史部典籍。

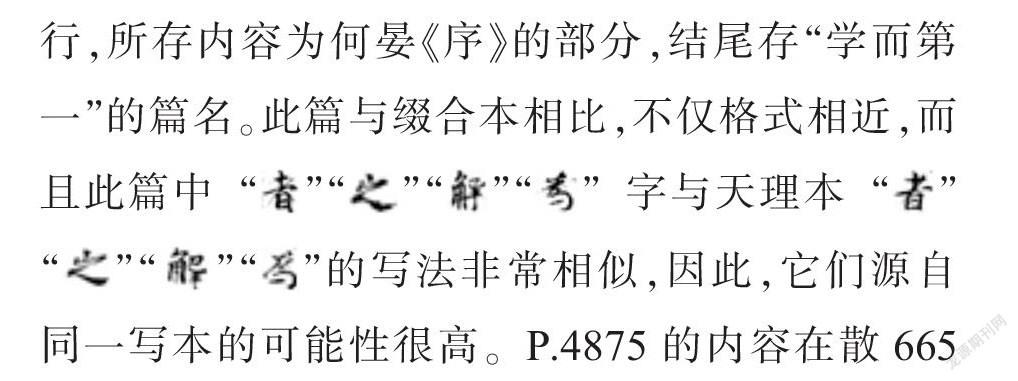

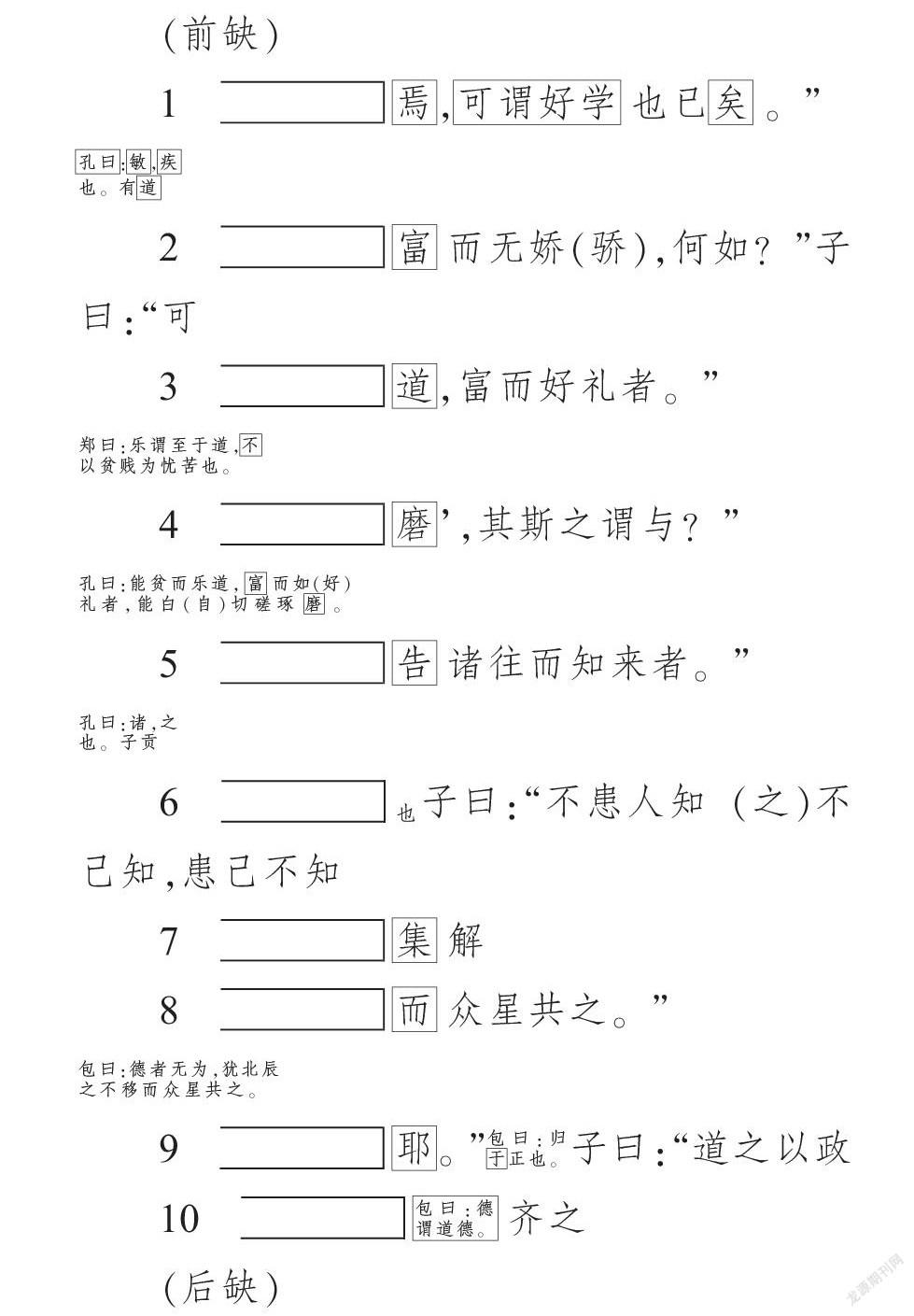

1. 《论语集解(学而、为政)》

该写本首尾俱缺,上残,有界栏,存10行,字迹清晰,为《论语》之《学而第一》和《为政第二》之文字。原件无题,陶祖光题作《论语》,许建平拟题作《论语集解(学而、为政)》。天理图书馆编《善本写本集三十一·古册残页》称其运笔稚拙而不失雄劲,当是唐代笔迹[15]。许建平指出该残片可以与罗振玉旧藏散665号缀合,并附有缀合图[8]319-320。散665号最早由罗振玉印入《贞松堂藏西陲秘籍丛残》,定名作《论语何氏集解残卷》[16]。该写本首缺尾全,有界栏,共54行,起《学而第一》“乎人之求之与”,讫《为政第二》篇末,尾题“论语卷第二”,末有题记“大中五年(851)五月一日学生阴惠达受持读诵书记”和“贞明九年癸未岁(923)六月一日莫高乡”。天理本所存10行可以直接与散665号的第8至17行的下部缀合。此外,笔者发现法藏P.4875的笔迹、格式与此缀合本颇为相似,恐为同一写本。P.4875首尾俱缺,上残,有界栏,存13行,所存内容为何晏《序》的部分,结尾存“学而第一”的篇名。此篇与缀合本相比,不仅格式相近,而且此篇中“”“”“”“”字与天理本“”“”“”“”的写法非常相似,因此,它们源自同一写本的可能性很高。P.4875的内容在散665号之前,二者不能直接缀合,中间缺约22行。由此3个卷号组成的新写本,共67行,内容包括《序》《学而第一》《为政第二》,可拟题为《论语集解(序、学而、为政)》。缀合后的写本卷末尾题“论语卷第二”,存在抄写错误,当为“论语卷第一”。卷末题记“大中五年五月一日学生阴惠达受持读诵书记”与正文笔迹一致,可知该写本是学生阴惠达在大中五年所写。另一条题记“贞明九年癸未岁(923)六月一日莫高乡”,与前文笔迹不同,应是后来读者所写[8]318。另外,题记中的“阴惠达”,还见于P.4640V己未年(899)五月《官入破历》,作“都押衙阴惠达”[17],此二人是否为同一人不得而知。

本篇王三庆《日本天理大学天理图书馆典藏之敦煌写卷》(以下简称王文)有部分录文;许建平在《敦煌经部文献合集·论语集解(一)》中把天理本编为辛卷,作为参校本[18]。兹据天理图书馆藏《石室遗珠》高清复印本,用P.2681+P.2618《论语集解》(甲本)参校,并参酌前贤录文和中华书局影印(1980年)阮元校刻《十三经注疏·论语注疏》,对写本重新校录如下:

(前缺)

1 焉,可谓好学 也已矣 。”

2 富 而无娇(骄),何如?”子曰:“可

3 道,富而好礼者。”

郑曰:乐谓至于道,不 以贫贱为忧苦也。

4 磨’,其斯之谓与?”

孔曰:能贫而乐道, 富 而如(好)礼者,能白(自)切磋琢 磨 。

5 告 诸往而知来者。”

孔曰:诸,之也。子贡

6 也子曰:“不患人知(之)不己知,患己不知

7 集 解

8 而 众星共之。”

包曰:德者无为,犹北辰之不移而众星共之。

9 耶。”包曰:归于正也。子曰:“道之以政

10 包曰:德谓道德。 齐之

(后缺)

下面来看天理本的独特价值。首先,天理本可以为敦煌本《论语集解》的校录提供重要参考。迄今发现的敦煌本《论语集解》第1卷共有22个卷子,缀合后是15件[18]1521,都不完整。就保存内容的多少来看,P.4875+散665+天理本仅次于P.2681+

P.2618(甲本),排在第二,为《论语集解》第1卷的校释提供了一份价值颇高的参校本。就天理本而言,第4行“其斯之谓与”的“与”字,《论语集解义疏》(以下简称皇本)、《论语注疏》(以下简称邢本)同,甲本和P.3193皆作“欤”。《说文·欠部》:“欤,安气也。从欠,与声。”段注:“今用为语末之辞,亦取安舒之意。通作‘与’。”[19]天理本和甲本等可证唐代“与”字和“欤”字通用。又第9行“包曰:归 于 正也”中“正”字,P.2601、P.2604、皇本、邢本皆同,甲本作“政”。按:邢昺《疏》:“正义曰:此章言为政之道在于去邪归正。”[20]可见当以“正”字为确。

其次,天理本也能为校勘邢本提供参考。王三庆已经发现天理本“经注文字与今本小异,如‘患己不知“人也”’,《十三经注疏》本无‘己’字,皇本有,《释文》提及古本则无,是知唐代通行本皆有‘己’字,此卷足为一证”[1]。王说甚是。另外,天理本第1行“ 可谓好学 也已矣 ”的“矣”字,邢本无,甲本、P.3193、Ch.73.viii(IOL.C.103B)、皇本皆有,是知唐代通行本有“矣”,天理本可添為一证。又第3行“道”字为“未若贫而乐道”一句末字,甲本、P.3193及皇本均有此字,而邢本和Ch.73.viii

(IOL.C.103B)无此字;第9行“包曰:归 于 正也”中“也”字,P.2604、邢本无,甲本、P.2601、皇本皆有。天理本可为古本有“道”、“也”二字之一证。

最后,P.4875+散665+天理本《论语集解(序、学而、为政)》是当时学生所抄,能反映出当时敦煌地区《论语》学习之一斑。王重民曾说:“敦煌所出《论语集解》,无虑六七十卷,概皆恶札,差讹百出,盖因为童蒙必读之书,尽出学童之手。”[21]P.4875+散665+天理本《论语集解(序、学而、为政)》正是一位名叫阴惠达的学生所书,其书法稚拙,错讹较多,单天理本中就有“骄”误作“娇”、“自”误作“白”、“好”误作“如”、“之”误作“知”,这些错讹,足证王重民之说。从题记“大中五年(851)五月一日学生阴惠达受持读诵书记”可知此本为阴惠达所读诵、学习之用,“受持”一词体现出阴惠达对《论语》学习的重视。从另一题记 “贞明九年癸未岁(923)六月一日莫高乡”,可知到了72年后的“贞明九年”,即后梁龙德三年(923),该写本还在流传,并为当时的所有者书写了“贞明九年”的题记,以示拥有权。该写本的使用时间跨度达到了70年左右,反映出当时的教育有重视《论语》的传统[22]。

2. 《毛诗传笺(齐风还—东方之日)》

存两件《毛诗传笺》写本残片。第1件写本正面首尾俱缺,上残,有界栏,字迹清晰,存8行,为《齐风》之《还》《著》两篇残文。背面亦有文字,约9行,背面与贴纸粘在一起,难以全部释读,依稀可辨“物于”“春此”“第一时家占”“分覆”等字。第2件写本首尾俱缺,上残,有界栏,字迹清晰,存7行,为《齐风》之《著》《东方之日》两篇残文。背面亦有文字,约10行,背面与贴纸粘在一起,难以全部释读,依稀可辨“多謧盗贼”等字。王三庆指出:两篇文字可以接续,书风格式亦完全相同,应可缀合成一号写卷[1]。许建平进一步指出:“二者之间并不直接连接,中间约缺2行。”[8]166两件残片加在一起,共15行。从字迹看,应该是唐五代写本。陶祖光题作《诗经》,许建平拟题作《毛诗传笺(齐风还—东方之日)》。今依许题。

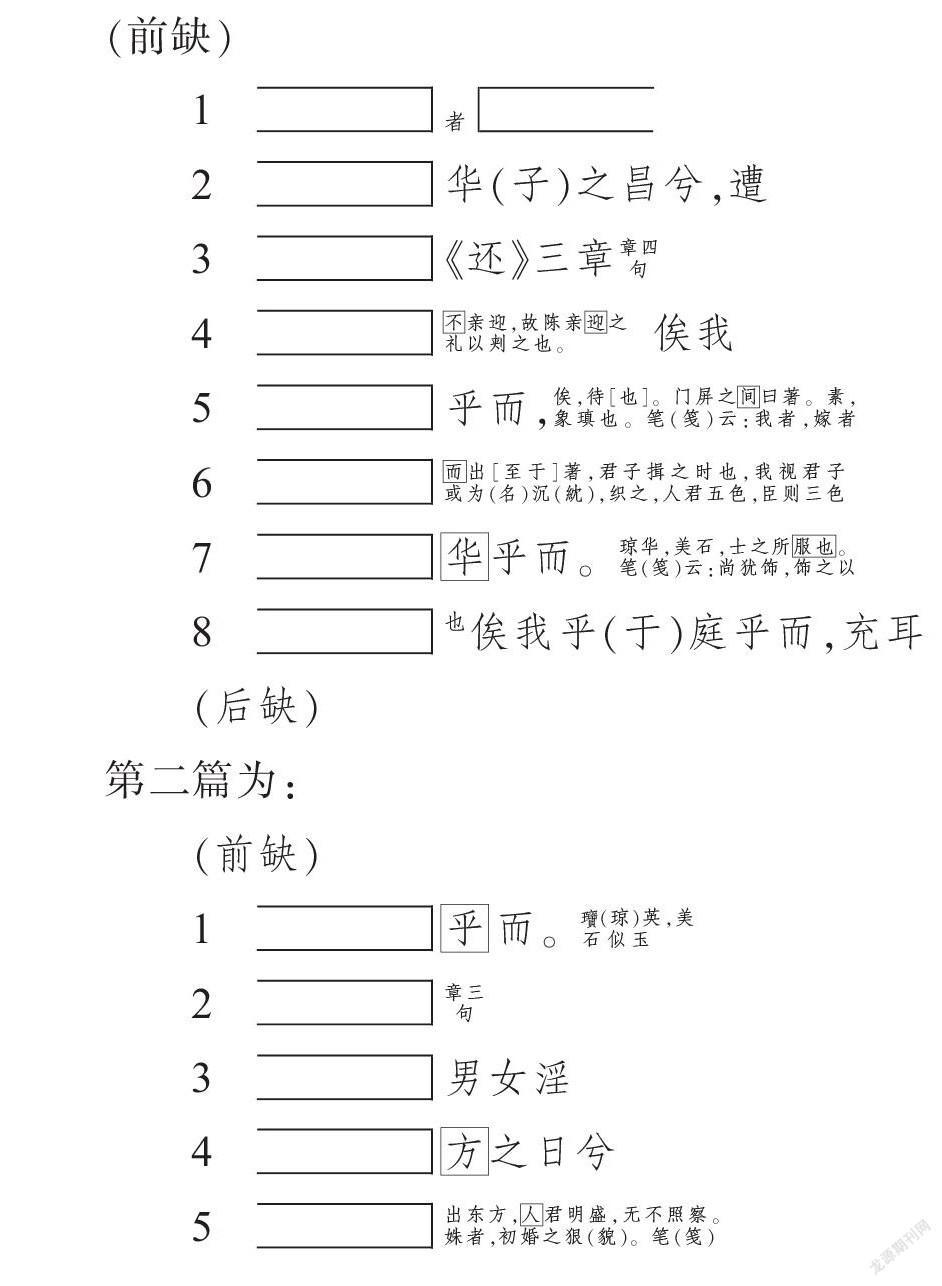

王文中校录了此两篇的正文。许建平在《敦煌经部文献合集·毛诗传笺(三)》中把天理本编为甲卷,作为参校本[18]700。兹据天理图书馆藏《石室遗珠》高清复印本,用P.2669《毛诗传笺》(甲本)参校,并参酌前贤录文和中华书局影印阮元校刻《十三经注疏·毛诗正义》,对两篇重新校录。第一篇为:

(前缺)

1 者

2 华(子)之昌兮,遭

3 《还》三章章四句

4 不亲迎,故陈亲迎之礼以刾之也。 俟我

5 乎而,俟,待[也]。门屏之间曰著。素,象瑱也。笔(笺)云:我者,嫁者

6 而出[至于]著,君子揖之时也,我视君子或为(名)沉(紞),织之,人君五色,臣则三色

7 华乎而。琼华,美石,士之所服也。笔(笺)云:尚犹饰,饰之以

8 也俟我乎(于)庭乎而,充耳

(后缺)

第二篇为:

(前缺)

1 乎 而。(琼)英,美石似玉

2 章三句

3 男女淫

4 方之日兮

5

6 子,来在我室,欲与我为兴者,喻君不明也。

7 也。笔(笺)云:即,就也。在我室者,来,我则就之,与之去也。

(后缺)

敦煌写本《毛诗传笺》中保存《齐风》之《还》《著》《东方之日》三篇内容者,还有P.2669(甲本),与天理本可以参证互校,而且可为校勘《十三经注疏》提供依据。先看天理本第1件内容与其他本的异同。第4行“故陈亲 迎 之礼以刾之也”,甲本、《十三经注疏》本无“也”字。第5行“俟,待[也]”中“待”字,《十三经注疏》本同,甲本作“卫”,可证甲本误。第5行“我者,嫁者”,甲本同,《十三经注疏》本无第1个“者”字,可证唐代通行本有第1个“者”字。第6行“君子揖之时也”中“也”字,《十三经注疏》本同,甲本无,可见甲本脱“也”字。第6行“或为沉(紞)”,甲本作“或名綩纨”,《十三经注疏》本作“或名为紞”。许建平认为“綩、纨皆与《笺》义不符……是綩、纨、沉皆为‘紞’之误字”[18]715。当从许先生之说。第6行“臣则三色”,《十三经注疏》本同,而甲本作“臣则以三色”,可见唐代传本二说兼有。第8行“充耳”,《十三经注疏》本同,甲本作“珫耳”。按:《广韵·东韵》:“珫,珫耳,玉名。《诗传》云:‘充耳谓之瑱。’字俗从玉。”[23]可见甲本“珫耳”为俗写。

再看天理本第2件的内容与其他本的异同。第5行“无不照察”,甲本、《十三经注疏》本作“无不照察也”,可见天理本或脱“也”字。第5行“初婚之狠(貌)”中“婚”字,天理本原作“”,俗写,甲本作“婚”,《十三经注疏》本作“昬”。可见唐代传本有作“婚”字或“”字者。同行“狠”字,当校读作“貌”,当是形近而讹,《十三经注疏》本作“貌”,甲本作“皃”,古字。按:《汉书·王莽传下》:“皃佷自臧。”颜师古注:“皃,古貌字也。”[24]第6行“喻君不明也”中“喻”字,《十三经注疏》本同,甲本作“谕”。按:《广韵·遇韵》:“喻,同谕。”[23]261第7行“与之去也”中“也”字,左侧略有残泐,《十三经注疏》本有,甲本无,可见甲本或脱“也”字。

另外,天理本《毛诗传笺》两件残片的背面都有文字,从笔迹和格式来看,背面内容很可能属于同一文献,如能释读的话,或将是一篇非常有价值的孤本文献。

3. 《不知名史书注》

该残片粘于《丁酉岁(937)社司转帖》的下方,首尾俱缺,上下残,存8行,字迹清晰,为不知名史书残片,有正文和双行小注。在第3行正文“任氏”右侧和第6行中注文“如秋”左侧有朱笔痕迹。原件无纪年,从字迹看,应该是唐五代写本。原件无题,陶祖光未题名,王三庆称之为“不知名残片”。今据其内容拟题作《不知名史书注》。

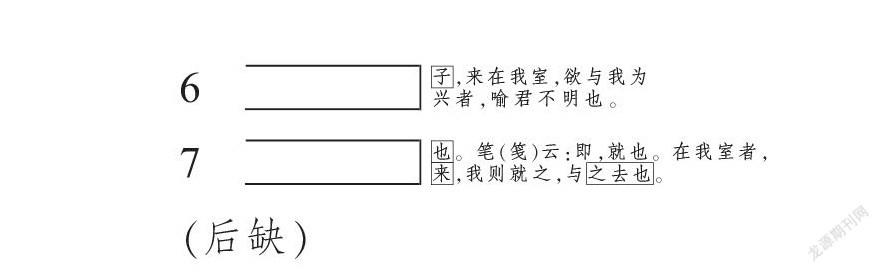

本篇王文有部分录文(以下简称《王录》)。兹据天理图书馆藏《石室遗珠》高清复印本,参酌前贤录文,对写本重新校录如下:

(前缺)

1 □文王再□

2 □曲征伐桓文□

3 任氏策□

4 □议存□□

5 望锋戈于日转□

6 告请决胜败,乃以戈如秋之煞草也。 发羽檄

7 救书,上捶(插)鸟羽,欲其□□如亭美,人君惠化,惠如

8 □雷火燎崐山良□

(后缺)

《王录》中有一些地方值得商榷。首先第4行“存”下字仅存上部残划,《王錄》作“二”,不确。其次第8行“火”字,《王录》未录;又“燎”字,左侧残泐,存“尞”右侧,《王录》作“僚”,不确。

该写本所提“文王”“桓文”,应指代周文王、春秋五霸中的齐桓公和晋文公,该文引用了他们的故事。第5行“锋戈”,指代兵器。第6行所存注文“告请决胜败,乃以戈”和“ 如 秋之煞草也”应该是对第5行正文的解释。其中“煞”,同“杀”,那么“如秋之煞草也”一句,笔者推测其意为:敌人败如秋之杀草。第6行“羽檄”,即军事文书上插鸟羽以示紧急,第7行“ 救 书,上捶(插)鸟羽,欲其”一语应为“羽檄”一词的注文。第8行“火 燎 崐山”一句,疑似化用《尚书·胤征第四》“火炎崐冈,玉石俱焚”句[25],形容战争之惨烈。总之,此文所载多与军事行动有关,疑似描述古代的一场战争,又有注释,所以推测其为一篇唐代以后亡佚的史书注释本。

(二)社会文书类

1. 《丁酉岁(937)社司转帖》

《石室遗珠》中该社司转帖与《不知名史书注》粘在同一页面,两者的内容完全没有联系,粘在一起的原因尚不明,故而分开释录。该残片呈横条状,从左向右书写,存12行,每行基本两字,笔迹较清晰,有“清泰二年丁酉岁二月廿日”纪年。荣新江称之《清泰二年(935)社司转帖》[2]。从其书写情况看,为非实用社司转帖,书写不完整。对于写本的年代,王三庆已经说明:清泰二年当为乙未,若丁酉则为天福二年(937)[1]。写本既题“清泰二年”,又言“丁酉岁”,则应该以时间靠后的“丁酉岁(937)”为写本的书写时间,据此重新拟题作《丁酉岁(937)社司转帖》。本篇王文有录文。今重新校录如下:

社司转帖 右缘年支春座局席,次 清泰二年丁酉岁二月廿日。

《王录》有三处值得商榷。首先“支”和“次”字,《王录》分别作“是”和“头”,据其他敦煌春座局席转帖写本,可知《王录》所录二字有误。其次“座局”二字,写本略模糊,《王录》未录出,今据其他敦煌春座局席转帖经录。该写本书写方式非常独特,除了“春”字独自一行,“二年丁”三字一行,其余皆为两字一行,可能是受写本的形状所限。

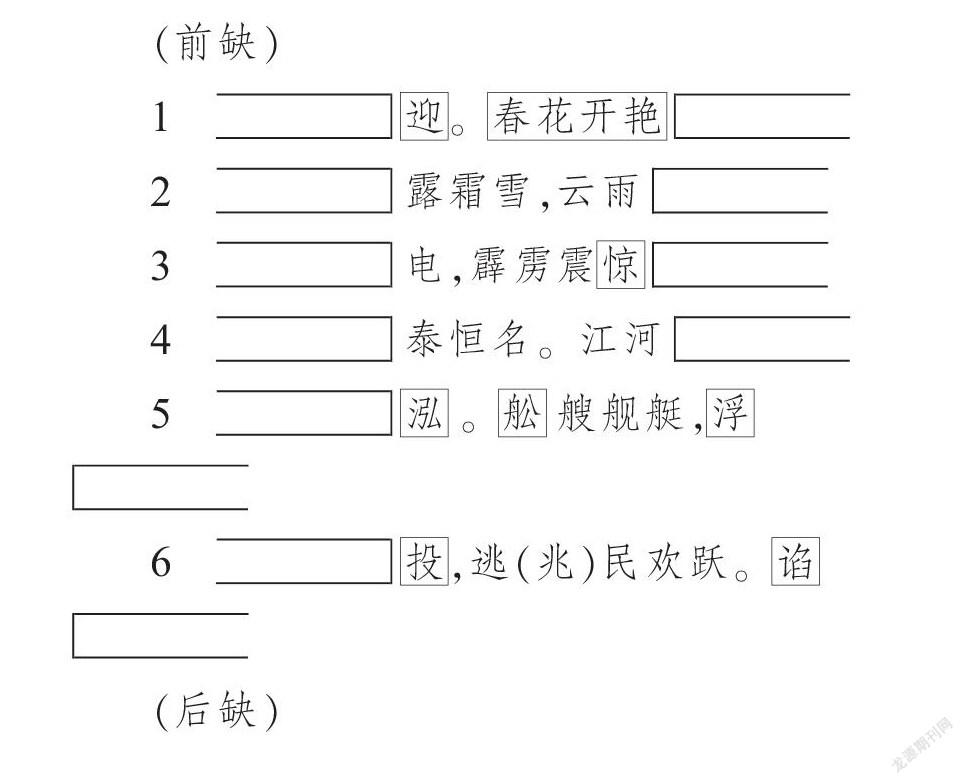

2. 《医牛方》

首尾俱缺,存6行,首行右侧残泐,末行仅存约4字右侧残笔,第4至6行上残,缺字约一半以上,字迹清晰,分正文和双行小注,正文仅存“热风入心”一个症名,从内容来看,该写本应该至少存两个病症名及所用医方。从“热风入心”前后缺名的医方内容看,所用药材量大,比如“乌豆汁三升”“麻子汁二升”“酒二合”等,并采用“和灌”的方式,说明该写本所存医方皆为医牛方。从字迹看,应该是唐五代写本。据岩本笃志考证,在唐宋时期的医方书与敦煌医药文献中,尚未发现与该写本内容一致或者可缀合者,且“热风入心”症也未见于其他医方书,另据“青黛”“胡桐泪”出现在中原所编本草的时间,推测该写本的编撰年代上限在唐玄宗时期[3]。原件无题,陶祖光题作《本草》,三木荣称之“牛医方书”[26],王三庆称之“本草(药方书)”,荣新江称之“本草书”,马继兴拟题作《不知名医方第四十三种》[27],潘文、李盛华等称之“牛医方”,于业礼等称之“牛医方残片”,岩本笃志称之“石室遗珠·本草”。P.3144V中载有“疗牛疫方”两条,今据“疗牛疫方”的叫法对写本重新拟题作《医牛方》。

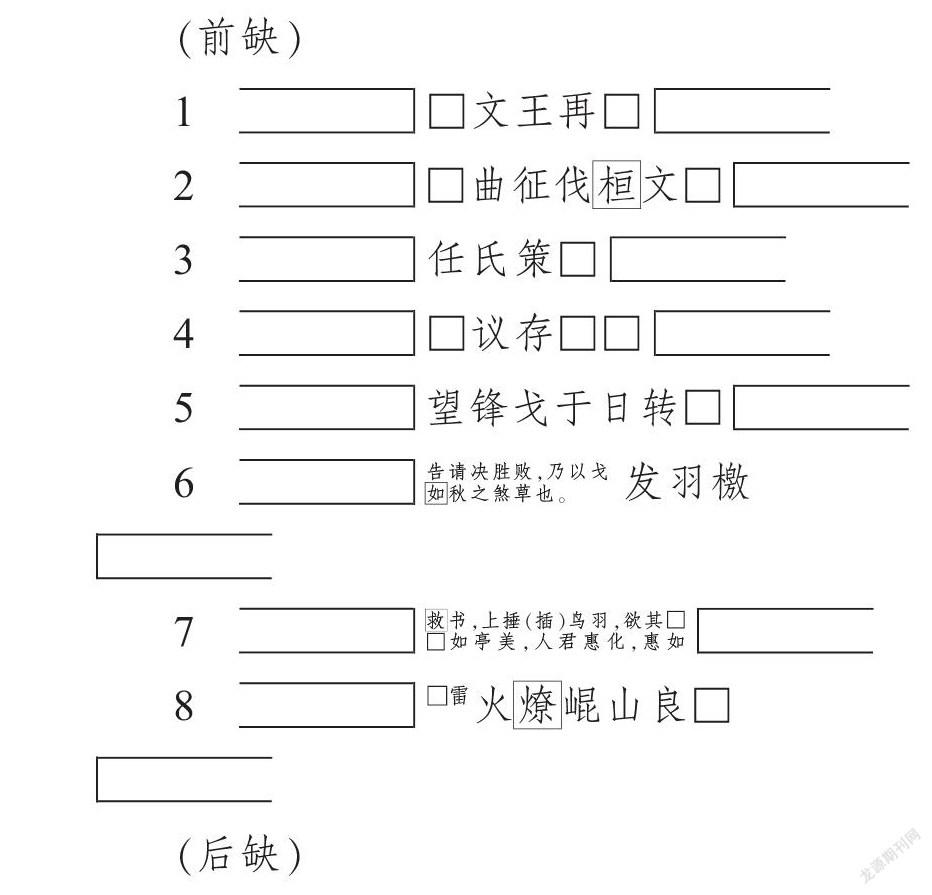

本篇王文有部分录文,袁仁智、潘文主编《敦煌医药文献真迹释录》(以下简称《袁录》)、于业礼、张如青《日本天理大学藏三件出土医学文书考证》(以下简称《于录》)、岩本笃志《天理图书馆藏〈石室遗珠〉敦煌医方考》(以下简称《岩本录》)有全部录文。兹据天理图书馆藏《石室遗珠》高清复印本,并参酌前贤录文,对写本重新校录如下:

(前缺)

1

2 热风入心

3

4 芒消、青袋(黛)、胡桐律、支子升、麻子汁二升、生姜一两

5 差。又方:桑槐取根一两一升、酒二合和灌,立差。

6 □□□□□□□□□

(后缺)

第1行右侧残泐,笔者补作“厚朴、当归、勺(芍)药 、甘草二两 {1}、 清酒一升和灌,差”,《王录》补作“厚□□□□药□车名□□□□一也□□”,《岩本录》补作“厚朴□此□□□草名二两□□□□□差”,《袁录》《于录》仅补“厚朴、当归”。又“差”字,写本中六出,《王录》《于录》《岩本录》皆作“差”,《袁录》作“瘥”。按:《说文·疒部》:“瘥,瘉也。”段玉裁注:“通作‘差’,凡等差字皆引伸于瘥。”[19]617《广韵·卦韵》:“差,病除也……。瘥,上同。”[23]284可见“差”不必校作“瘥”。又“蓝殿”,《王录》《岩本录》同,《袁录》《于录》未录出。按:“蓝殿”,《中药大辞典》(第2版,上海科学技术出版社,2006年)未收。宋代《小儿卫生总微论方》卷7载:“蓝靛,治伤寒、热毒乘心、神志冒闷、烦躁昏乱。”[28]据此当校“殿”作“靛”。又“乌豆汁”,《袁录》《于录》同;《岩本录》作“摀豆汁”,不确。

第2行“此牛”,《袁录》《于录》同;《岩本录》作“此件”,从岩本先生论述来看,疑把此《牛医方》当作了治人病方。又“芒消”,《岩本录》同,《袁录》《于录》校“消”作“硝”。按:宋唐慎微《证类本草》卷2:“芒消,大寒。”[29]明李时珍《本草纲目·石部·朴消》:“此物见水即消,又能消化诸物,故谓之消。生于盐卤之地,状似末盐……煎炼入盆,凝结在下,粗朴者为朴消,在上有芒者为芒消,有牙者为马牙消。”[30]可见不必校“消”作“硝”。又“青袋(黛)”,“袋”字写本作“”,俗写,当校作“黛”,《袁录》作“青盐”,盖误;《于录》《岩本录》作“青黛”。又“三两末”,《于录》《岩本录》同;《袁录》作“三两半”,盖误。又“小豆一升”(图1),《岩本录》同;《袁录》《于录》作“小豆八升”,盖因所据图版不清致误。

第3行“螃蟹二枚”,《于录》《岩本录》同;《袁录》作“螃蟹三牧(枚)”,盖误。又“朴消”,《岩本录》同;《袁录》《于录》校“消”作“硝”,不必,理由同第2行“芒消”条。又“二两末”,《于录》《岩本录》同,《袁录》漏录“末”字。又“药末”,《袁录》《于录》同;《岩本录》作“藁末”,盖误。又“又方”之“又”字仅存右侧残划,“方”字缺,兹据字形及文义补,《袁录》《于录》《岩本录》未补。又“麸酱”,《于录》《岩本录》同;《袁录》作“麺酱”,盖误。又“马结”(图2),《袁录》作“马钱”,《于录》作“马□”,《巖本录》作“马秣”。按:“马结”“马秣”,《中药大辞典》未收;“马钱”,明李时珍《本草纲目·草部·番木鳖》:“状似马之连钱,故名马钱”[30]1250。又“苜蓿一”,《袁录》《于录》同,《岩本录》漏录“一”字。

第4行“支子”,《岩本录》同;《袁录》校“支”作“各”,录“子”作“十”,盖误;《于录》校“支”作“栀”。按:支子,即“栀子”,然“支子”又见于P.3731《残药方书》、P.3885V《医方》、散672《疗服石医方残卷》,盖为唐代通用,故不必校改。又“升”,仅存下部残笔,兹据字形补,《袁录》《于录》《岩本录》未补。又“生姜一两”(图3),《岩本录》同;《袁录》作“土鳖一两”,盖误;《于录》作“生姜两”,盖因所据图版不清而漏录“一”字。

第5行“又方”,《袁录》《于录》《岩本录》同;《王录》作“又万”,盖误。又“酒二合和灌”(图4),《王录》《岩本录》同;《袁录》作“酒一合和灌”,《于录》作“酒一合,和灌”,后二者皆因所据图版不清致误。

该《医牛方》对了解古代牛医学的发展有重要价值。此“热风入心”症及医方,为了解唐人对此牛症的认识及治疗方法提供了第一手材料。清代《抱犊集·五脏六腑受病论·心经受病论》云:“在天为热,在地为火,在牛为心,在时为夏;肝木为母,脾土为子,尅之肺金;心主生血,热则伤心。”[31]描述的便是“热风入心”症,但时间较晚,而《医牛方》可证唐人就对此症有了一定认识。该《医牛方》中“热风入心”症后至少记载了四种治疗此症的医方,包括内服和外敷。根据潘文、李盛华等研究可知,“热风入心”症下第一方“以黄连泻心汤为基础,大黄芒硝消积导滞,以清肠胃之火;黄连青黛凉肝镇心,以泻心肝之火;绿豆长于解毒,并去心肺之火,辅以醋油消胀通肠,则腑气得通,上焦得清,热退风灭,毒解神清”[5]。可称是对症下药,说明唐人对此症及治疗方法已有较深入的认识。不仅如此,从该医方所记药材来看,22味药中产于甘肃、新疆的就有17种[5],反映出它具有鲜明的敦煌地域特征,而且,“螃蟹”的出现反映出中原医药知识对敦煌的影响,“青黛”“胡桐泪”等从西域传来的药物也反映了印度、西亚等地医药知识对敦煌的影响[3]。

另外,该《医牛方》中病名用大字,医方用双行小注的抄写方式,不见于其他敦煌医方写本,对于了解古代医方的抄写方式有参考价值。P.3144V载有两条“疗牛疫方”,与“治人眼赤方”“疗时气天行方”“疗鬼疰方”“疗大小便不通”等医人方放在一起,加之此《医牛方》,可见牛作为古代重要的生产工具被时人所重视。

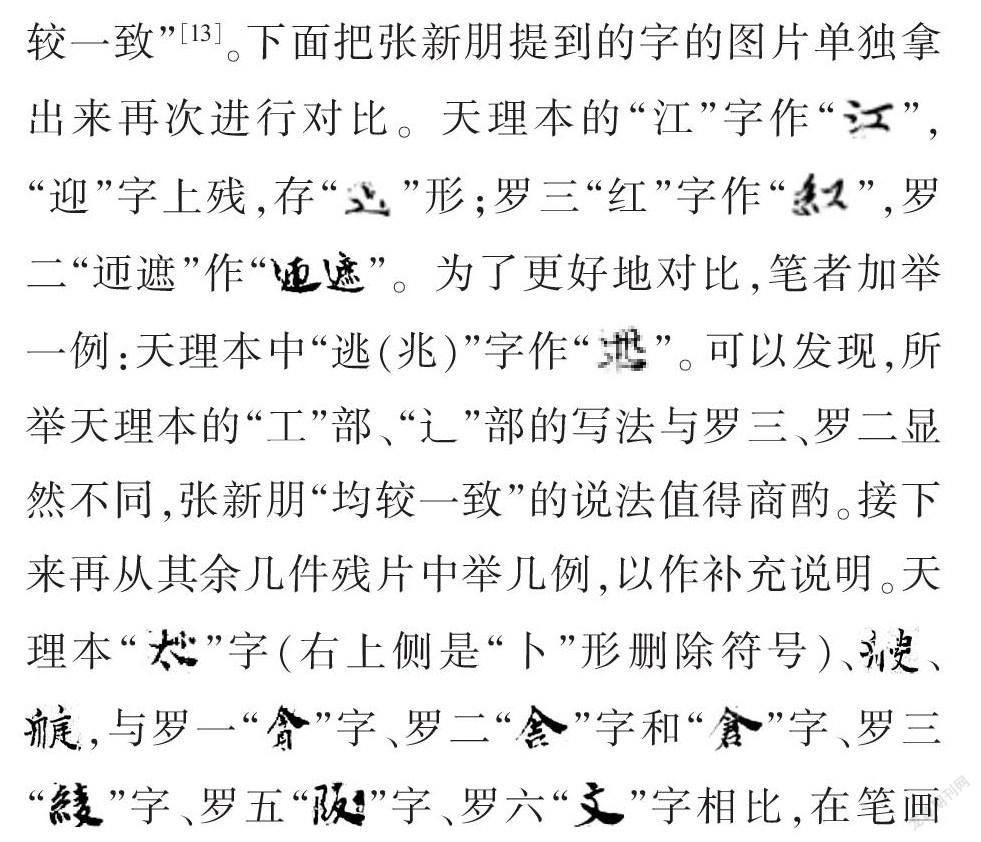

3. 《开蒙要训》

该写本首尾俱缺,上下残,存6行,书写工整,字迹清晰,为《开蒙要训》篇首文字。原件无题,陶祖光题作《千字文》,盖误。原件无纪年。天理图书馆编《善本写本集三十一·古册残页》对之形制有介绍,认为是唐末写本[15]8。王三庆以为“书风低劣,晚唐写本”[1]。兹从先贤之说。张新朋指出该本与罗振玉旧藏散679号的六件《开蒙要训》残片实为同一写本,并尝试了缀合[13]。罗振玉《贞松堂藏西陲秘籍丛残》中辑印的六件《开蒙要训》残片,张新朋把它们称为罗一至罗六,并分析出:罗三、罗四相连,其余四件相连,而罗四、罗三缀合后又可与天理本缀合。的确,罗四的笔迹、行距与天理本非常接近,应该属于同一写本。但是,笔者经过详细比对发现,罗三和罗四之间虽然内容约缺一行,但是笔迹、行距明显不同,实难承认出自同一写本,不仅是罗三,其余罗一、罗二、罗五、罗六的笔迹、行距与罗四、天理本也存在区别。张新朋在论证罗三、罗二与天理本是同一写本时,说:“从书体上看,不少字构件的写法一致,如天理本‘江’字与罗三‘红’字所从之‘工’、天理本‘迎’字残画所存之‘辶’旁与罗二‘迊(匝)遮’所从之‘辶’,均较一致”[13]。下面把张新朋提到的字的图片单独拿出来再次进行对比。天理本的“江”字作“”,“迎”字上残,存“”形;罗三“红”字作“”,罗二“迊遮”作“”。为了更好地对比,笔者加举一例:天理本中“逃(兆)”字作“”。可以发现,所举天理本的“工”部、“辶”部的写法与罗三、罗二显然不同,张新朋“均较一致”的说法值得商酌。接下来再从其余几件残片中举几例,以作补充说明。天理本“”字(右上侧是“卜”形删除符号)、、,与罗一“”字、罗二“”字和“”字、罗三“”字、罗五“”字、罗六“”字相比,在笔画捺的写法上明显不同,可以说天理本是正楷,而罗一至罗六(罗四除外)带有隶书的特征。所以可得出结论:天理本与罗一、罗二、罗三、罗五、罗六的笔迹不同,非同一写本。对于天理本与罗氏旧藏本的关系,重新梳理如下:天理本与罗四出自同一写本,而罗一、罗二、罗三、罗五、罗六出自另一写本。这样的说法应该更加稳妥。

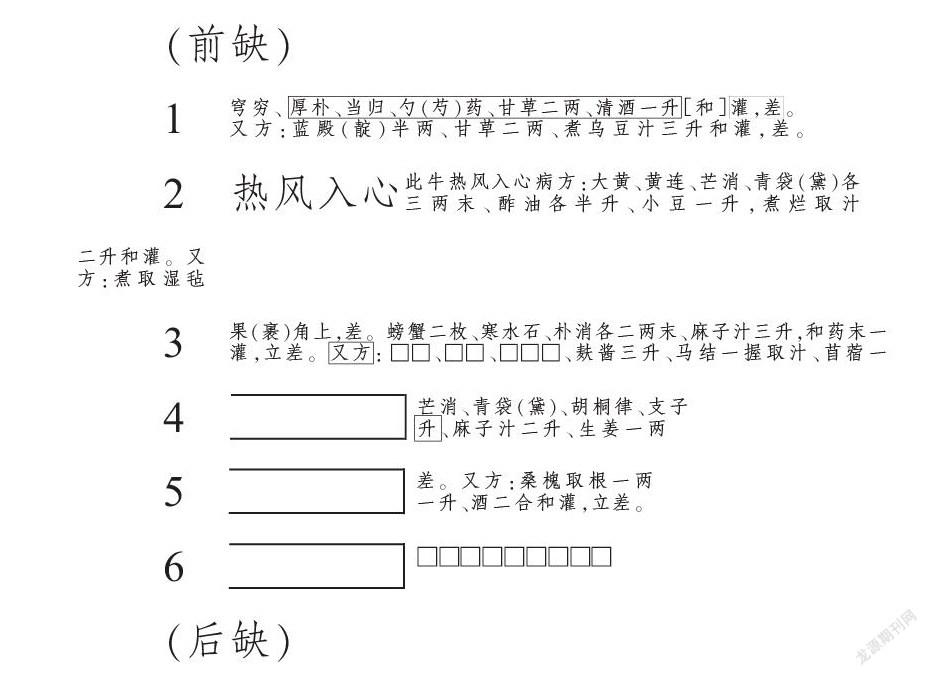

本篇王文有录文。郑阿财、朱凤玉《敦煌蒙书研究》和张新朋博士论文《敦煌写本〈开蒙要训〉研究》(同名著作已于2013年由中国社会科学出版社出版)对《开蒙要训》全文有校录,可供参考。兹据天理图书馆藏《石室遗珠》高清复印本,用内容保存完整的《开蒙要训》写本P.2487(甲本)、P.2578(乙本)、P.3610(丙本)参校,并参酌前贤录文,对写本重新校录如下:

(前缺)

1 迎。春花开艳

2 露霜雪,云雨

3 电,霹雳震惊

4 泰恒名。江河

5 泓 。舩 艘舰艇,浮

6 投,逃(兆)民欢跃。谄

(后缺)

结 论

本文首先对日本天理图书馆藏《石室遗珠》的形制做了具体介绍,根据里页题签,论证了该册应该原为收藏家程伯奋的旧藏,在1932年端午节后由陶祖光进行鉴定并书题签,在1947年前已经成为日本收藏家上野精一的藏品,1947年售与中山正善,此后一直藏于天理图书馆。接着分别对该册中七件敦煌写本的保存情况、大致书写年代、前人研究成果做了介绍,并依据高清彩图对该册写本进行了全文释录,最大程度地对残缺、漫漶不清的字进行还原,对写本抄写错误和部分前人录文做了订正。笔者在许建平和张新朋对相关写本缀合的基础上发现:天理本+罗振玉旧藏散665号《论语集解》与P.4875在笔迹、格式上非常一致,当属于同一写本;天理本《开蒙要训》与罗氏旧藏散679号《开蒙要训》六块残片中的第四块出自同一写本,而其余五块残片都属于另一写本。

该册中七件敦煌写本的价值弥足珍贵,不仅为校录敦煌本《论语集解》《毛诗传笺》、校勘《十三经注疏》提供了颇有价值的参考本,而且《不知名史书注》《医牛方》更是海内外孤本,值得关注和继续研究。《不知名史书注》所载内容与古代的军事行动相关,引用的人物有周文王、齐桓公、晋文公等,卷末“火燎崐山”一句更是化用了《尚书·胤征第四》的“火炎崐冈,玉石俱焚”,笔者推测其可能是一部亡佚的史部典籍。《医牛方》让我们了解到唐人已经对“热风入心”症有了较深入认识,掌握了至少四种治疗方法,所用医方还结合了印度、西亚及敦煌当地的医药知识,为探究唐五代兽医学的发展提供了珍贵资料。另外从启蒙教育的角度看,《论语集解》残片、《开蒙要训》残片也各具特色,为探究当时的儒家经典教育、识字教育提供了原始资料。

参考文献:

[1]王三庆.日本天理大学天理图书馆典藏之敦煌写卷[C]//汉学研究中心编. 第二届敦煌学国际研讨会论文集. 台北:汉学研究中心,1991:79-98.

[2]荣新江. 日本天理图书馆藏敦煌文献考察纪略[J]. 敦煌研究,1995(4):127-132.

[3]岩本笃志. 天理图书馆藏《石室遗珠》敦煌医方考[C]//坂尻彰宏. 出土文字资料と现地调查からみた河西回廊オアシス地域の历史的构造. 大阪:大阪大学全学教育推进机构,2016:37-44.

[4]中国西北文献丛书编辑委员会. 中国西北文献丛书·敦煌学文献:第8卷[M]. 兰州:兰州古籍书店,1990:2-64.

[5]潘文,李盛华,袁仁智,等. 日本天理大学藏吐鲁番牛医方考释[J]. 中国中医基础医学杂志,2013(2):189-190.

[6]袁仁智,潘文. 敦煌医药文献真迹释录[M]. 北京:中医古籍出版社,2015:437-438.

[7]于业礼,张如青. 日本天理大学藏三件出土医学文书考证[J].南京中医药大学学报(社会科学版),2016(3):181-186.

[8]许建平. 敦煌经籍叙录[M]. 北京:中华书局,2006:167.

[9]黄君实. 萱晖堂主程伯奋[J]. 中国书画,2013(1):4-9.

[10]张永芳. 中国“第一古玩家族”逸事(二)——土木工程师的收藏生涯[J]. 收藏,2007(11):145-149.

[11]韩天衡. 中国篆刻大辞典[M]. 上海:上海辞书出版社,2003:294.

[12]郭丹,张盈袖. 《秋盦书札》考及相关问题[J]. 中国书法,2017(5):136-149.

[13]张新朋. 敦煌写本《开蒙要训》研究[D]. 杭州:浙江大学,2008:28.

[14]反町茂雄. 一古书肆の思い出3·古典籍の奔流横溢[M]. 东京:平凡社,1988:163-167.

[15]天理图书馆. 善本写本集三十一:古册残页[M]. 奈良:天理大学出版部,1968:4.

[16]罗振玉. 贞松堂藏西陲秘籍丛残[M]. 上虞罗氏自印本,1933.

[17]土肥义和. 八世纪末期~十一世纪初期燉煌氏族人名集成:氏族人名篇·人名篇[M]. 东京:汲古书院,2015:39.

[18]张涌泉. 敦煌经部文献合集[M]. 北京:中华书局,2008:1521.

[19]许慎,撰. 段玉裁,注. 许惟贤,整理. 说文解字注[M]. 南京:凤凰出版社,2015:719.

[20]何晏,集解. 邢昺,疏. 论语注疏[M]//阮元校刻. 十三经注疏. 北京:中华书局,1980:2461.

[21]王重民. 敦煌古籍叙录[M]. 北京:商务印书馆. 1958:69.

[22]金滢坤. 唐五代敦煌寺学与童蒙教育[C]//金滢坤. 童蒙文化研究:第1卷. 北京:人民出版社,2016:124.

[23]陈彭年. 钜宋广韵[M]. 上海:上海古籍出版社,1983:5.

[24]班固. 汉书[M]. 北京:中华书局,1962:4156.

[25]孔安国,传. 孔颖达,疏. 尚书正义[M]//阮元校刻. 十三经注疏. 北京:中华书局,1980:158.

[26]三木榮. 西域出土医药关系文献总合解说目录[J]. 东洋学报,47(1),1964:8.

[27]马继兴. 中国出土古医书考释与研究[M]. 上海:上海科学技术出版社,2015:69.

[28]何大任,校订. 小儿卫生总微论方[M]//景印文渊阁四库全书:第741册. 台北:商务印书馆,1986:156.

[29]唐慎微,撰. 曹孝忠,校. 寇宗奭,衍义. 证类本草[M]//景印文渊阁四库全书:第740册. 台北:台湾商务印书馆,1986:43.

[30]李时珍. 本草纲目[M]. 北京:人民卫生出版社,1975:644.

[31]杨宏道,邹介正,校注. 抱犊集校注[M]. 北京:农业出版社,1982:26.