种植密度对玉米品种植株及籽粒相关性状的影响

程建梅,赵树政,杨美丽,苏玉杰,王帮太,2,鹿红卫,秦贵文

(1鹤壁市农业科学院,河南鹤壁 458031;2河南省玉米良种培育工程技术研究中心,河南鹤壁 458031)

0 引言

玉米已经成为世界重要的粮食、经济和饲料兼用的作物,玉米产量和品质的高低将直接影响中国农业生产和畜牧业的发展,甚至威胁到中国粮食安全。玉米生产是一个群体生长发育的过程,增加种植密度可以提高玉米群体的资源利用率,充分发挥群体优势,对玉米产量及产量构成均有重要的影响。种植密度直接影响到叶面积指数,叶片是玉米的“源”器官,玉米叶片的合理群体构成和光合持续时期是决定玉米是否高产的基础[1-2]。

黄振喜等[3]研究发现玉米开花后干物质积累量占总生物量的72%以上,籽粒产量主要来源于开花后光合产物,干物质积累量与籽粒产量呈正比。刘伟等[4]研究指出随种植密度增加,群体干物质积累量和产量均显著增加,而单株干物质积累量和产量均显著降低。张向前等[5]研究认为不同种植密度对春玉米生物产量、籽粒产量和收获指数的影响差异较大。王铁固等[6]则认为从6叶期到盛花期,随着种植密度的增加,玉米叶面积、叶面积指数的差异逐渐加大,单株叶面积随密度的增加而降低,群体叶面积、叶面积指数随密度的增加而升高。王广福等[7]研究了密植条件下不同玉米品种的产量及籽粒营养品质,结果表明密度增加对籽粒产量、群体干重和LAI显著增加,百粒重和籽粒蛋白含量下降。邵帅等[8]的研究表明不同品种的LAI发展动态趋势一致,在整个生育期呈现先升高后降低的趋势,在吐丝期达到最大值。张吉旺[9]研究表明,密度增加显著提高群体植株干物质,且能获得较高的籽粒产量;较高种植密度对植株粗蛋白、粗脂肪和粗纤维的含量有显著影响。

以往研究较多集中在密度对植株干物质积累和籽粒产量上,且大部分研究的密度设置参数相对较少。另外,对籽粒品质含量的研究大多集中在成熟籽粒或某一生育时期,而对籽粒发育不同时期的动态变化研究较少。本研究设置5个密度梯度,同时对4个玉米品种不同生育期的LA、LAI进行综合分析,对品种不同发育时期籽粒百粒重、品质含量以及植株群体干物质积累量进行测定。旨在分析玉米品种的植株和籽粒生长发育对密度的适应性,探究植株与籽粒相关性状的动态生长规律,掌握籽粒产量和品质形成相关机理,评价品种最佳种植密度,对指导本区域生态环境下玉米高产优质生产具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 试验材料与试验设计

试验于2020年在鹤壁市农业科学院试验园区进行,采用双因素裂区设计,设密度和品种两个因素,密度设置5个水平,分别为6万、6.75万、7.5万、8.25万、9万株/hm2,4个品种均为黄淮海夏玉米审定的高产品种,分别是‘永优1573’、‘永优1593’、‘郑单958’、‘先玉335’。20个处理,60个小区,5行区,行长6.7 m,行距60 cm,田间管理按照高产田进行。

1.2 测定指标与方法

1.2.1 产量构成因素和产量的测定 收获时,测量每个小区中间行5株的株高和穗位,取平均值;每个小区收获中间3行,称取所有果穗鲜重,计数所有收获穗数,依据平均穗重,选取有代表性的10个果穗进行考种和测产,记录穗长、穗粗、穗行数、行粒数、千粒重,并折合成标准单位面积产量。

1.2.2 叶面积测定 在拔节期、大喇叭口期、散粉期、灌浆期、乳熟期、成熟期6个生育期测定各处理小区的单株所有叶片的叶长(L)、叶片最宽处的叶宽(W),计算LA[式(1)]和LAI[式(2)]。

1.2.3 玉米植株干物质积累量与籽粒营养品质测定 在玉米雌穗未吐丝前,选择生长正常的植株进行人工雌穗套袋,待花丝抽出5~8 cm后,在同一时间抽取雌穗袋并人工辅助一次性充分授粉,记录授粉日期。自授粉后15天开始调查取样,每个编号取两株,每隔7天调查取样1次,至授粉后50天结束,共计6次田间取样。取样后将植株的叶、茎秆和穗分别装袋称重,同时选取每穗中部籽粒100粒测其鲜重,每个编号两个重复,取平均值。最后将所有样品于105℃鲜烘30 min杀青,85℃烘干3天至恒重称量干重。

各取样时期的籽粒粗淀粉含量(CT)、粗蛋白含量(CP)、粗脂肪含量(CF)用近红外品质测定仪(布鲁克/FT-NIR)进行测定。每个样品重复2次,每次重复扫描2次,取平均值。

1.3 数据分析

采用Excel 2010对试验数据进行初步处理分析和作图。使用DPS 7.05进行数据统计、方差分析。

2 结果与分析

2.1 不同种植密度条件下产量及产量构成因素

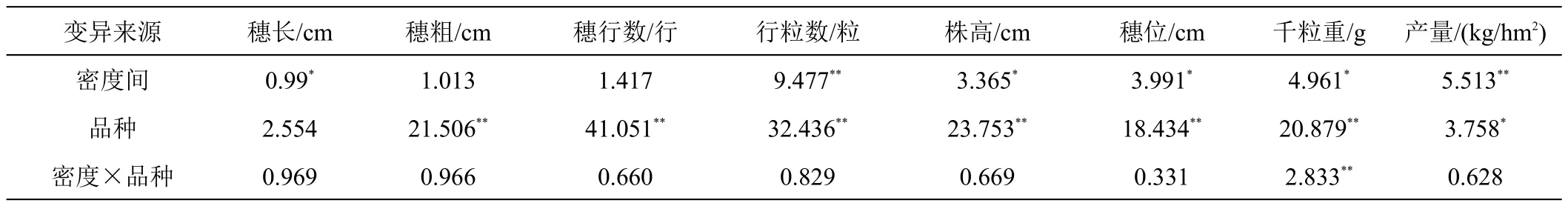

各品种产量与产量构成因素除穗粗、穗行数在密度间以及穗长在品种间差异不显著外,其余性状差异均显著或极显著,表明密度和品种对产量相关因素均有一定的影响,品种间差异显著性更强(表1)。从不同密度下产量相关因素的多重比较结果可以看出(表2),随着密度的增加,穗长、穗粗、穗行数、行粒数和千粒重基本呈逐渐降低的趋势,而株高、穗位高呈逐渐增加的趋势。品种的产量随密度的增加先增后降,在7.5万株/hm2产量最高;‘永优1573’和‘郑单958’各密度间产量差异不显著,‘永优1593’产量最高。结果表明各品种的最佳适宜种植密度为7.5万株/hm2,同时‘郑单958’、‘永优1573’群体对高密度有更强的适应性。从差异性分析来看,不同密度下‘永优1573’的穗粗、千粒重、产量差异不显著,‘郑单958’、‘先玉335’的穗粗、穗行数差异不显著,表明品种对密度的适应性来自于遗传特性。

表1 不同种植密度条件下各品种产量与产量构成因素方差分析(F值)

表2 不同种植密度下各品种产量与产量相关因素多重比较

2.2 种植密度、生育期对植株性状的影响

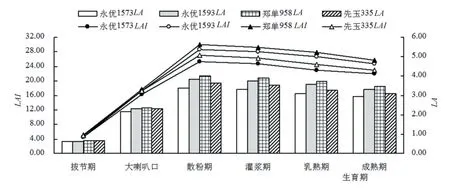

由表3可以看出,植株性状受遗传和环境的双重影响,不同生育期LA在密度间差异极显著,散粉期后品种间差异极显著;LAI在散粉期后密度间、品种间均存在显著或极显著差异。

表3 不同种植密度下各生育期品种LA和LAI方差分析(F值)

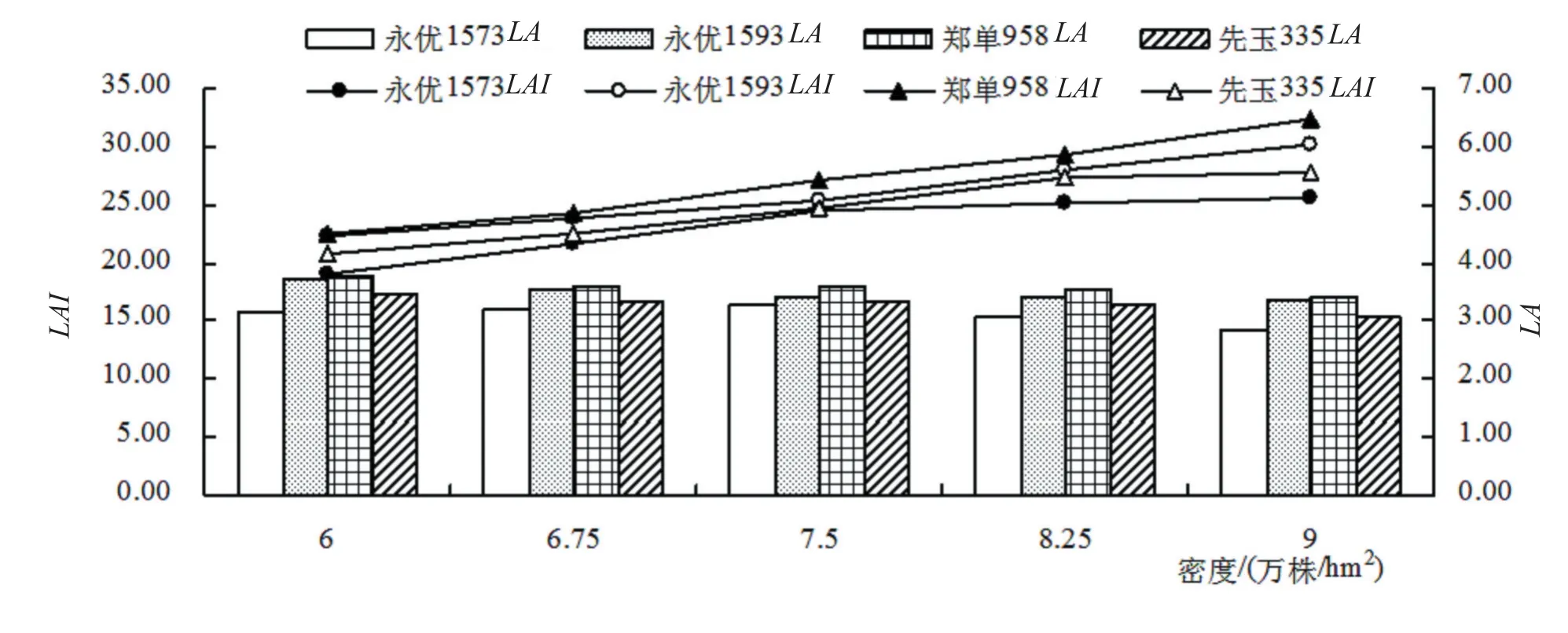

将品种在不同生育期和不同密度的LA、LAI分别累加后作图。由图1可以看出,各品种的LA和LAI从拔节至散粉期迅速增加,散粉期后缓慢降低。图2显示各品种在不同密度的LA随密度的增加而降低,LAI则增加。品种间作比较,‘郑单958’的LA和LAI均最高;‘永优1573’在密度7.5万株/hm2时LA最大,其他品种均在密度6.0万株/hm2时大LA最大,说明‘永优1573’耐密型更好。

图1 不同生育期的各品种LA和LAI

图2 不同种植密度的各品种LA和LAI

2.3 不同种植密度、取样时期植株干物质积累量和百粒重变化

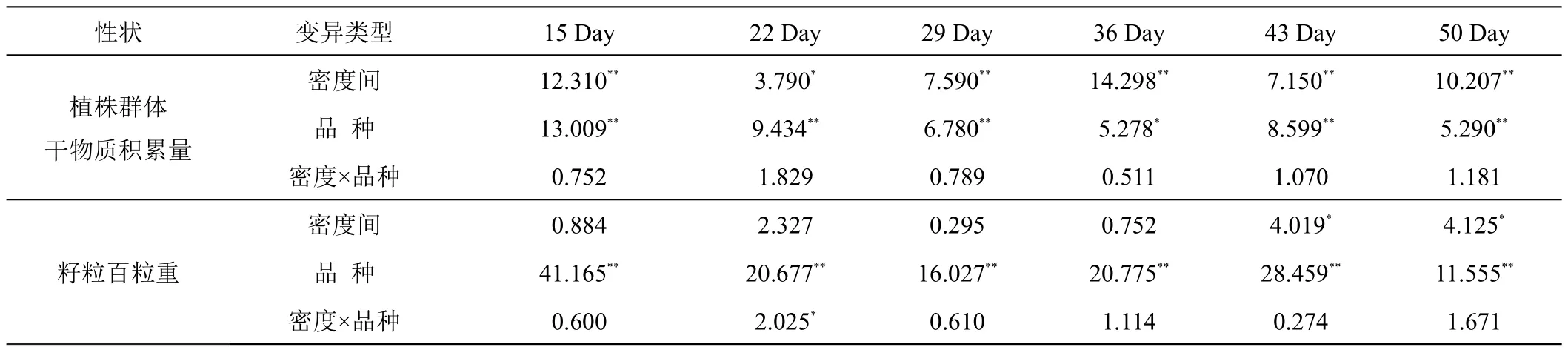

由表4可以看出,植株群体干物质积累量在不同密度和品种间均存在显著或极显著差异,表明密度和品种对植株干物质的积累量均产生较大影响。籽粒百粒重在品种间存在极显著差异,而在密度间的显著性仅在籽粒发育后期表现出来。

表4 不同种植密度、取样时期植株群体干物质积累量、百粒重方差分析(F值)

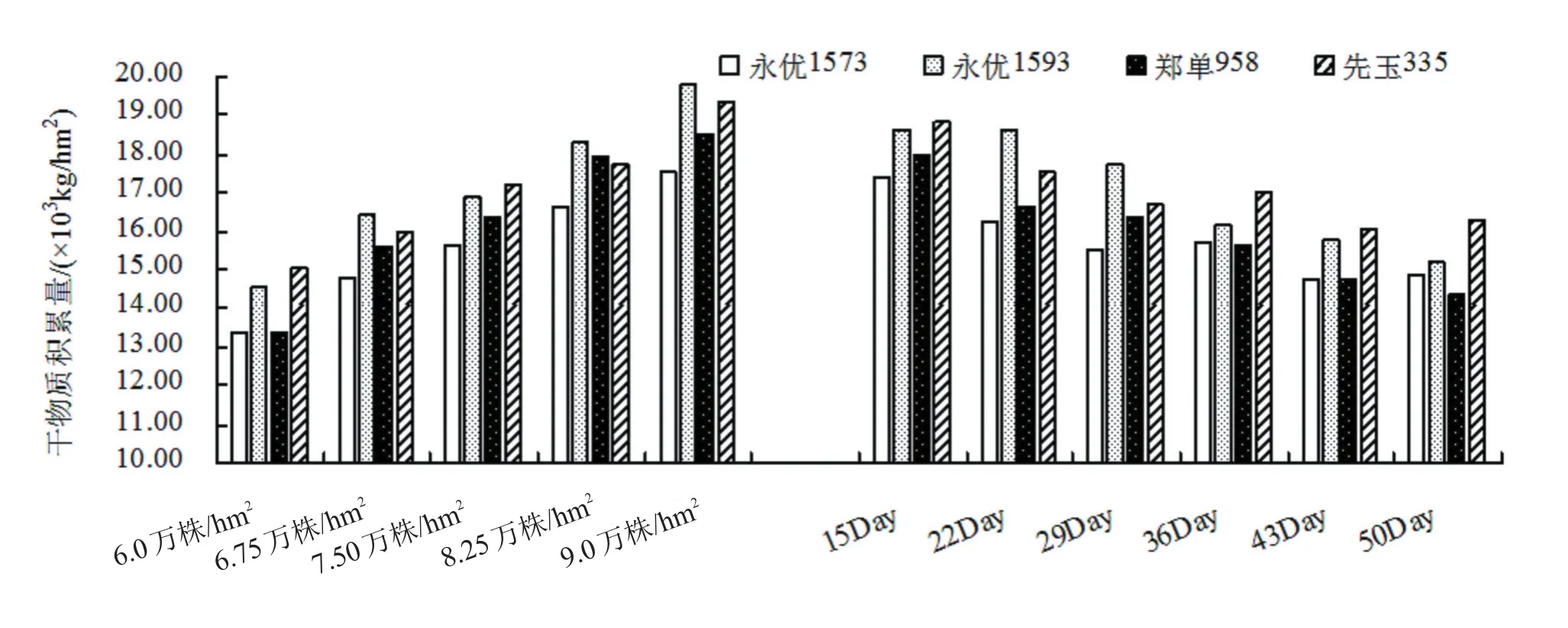

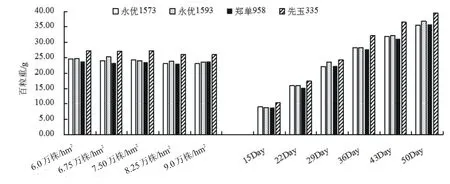

将品种在不同密度和不同取样时期的植株群体干物质积累量、百粒重累加后取平均值作图。由图3、图4可以看出,随着密度增加,各品种植株群体干物质积累量逐渐增加,百粒重有所下降;自授粉后15天开始,群体植株干物质积累量逐渐降低,籽粒百粒重逐渐增加且灌浆前期为快速增长时期,到灌浆后期呈缓慢增加。以上结果表明密度不是影响籽粒百粒重的决定性因素,其受品种的遗传因素影响较大。

图3 不同密度、取样时期植株群体干物质积累量

图4 不同密度、取样时期籽粒百粒重

2.4 不同种植密度和取样时期籽粒品质含量变化

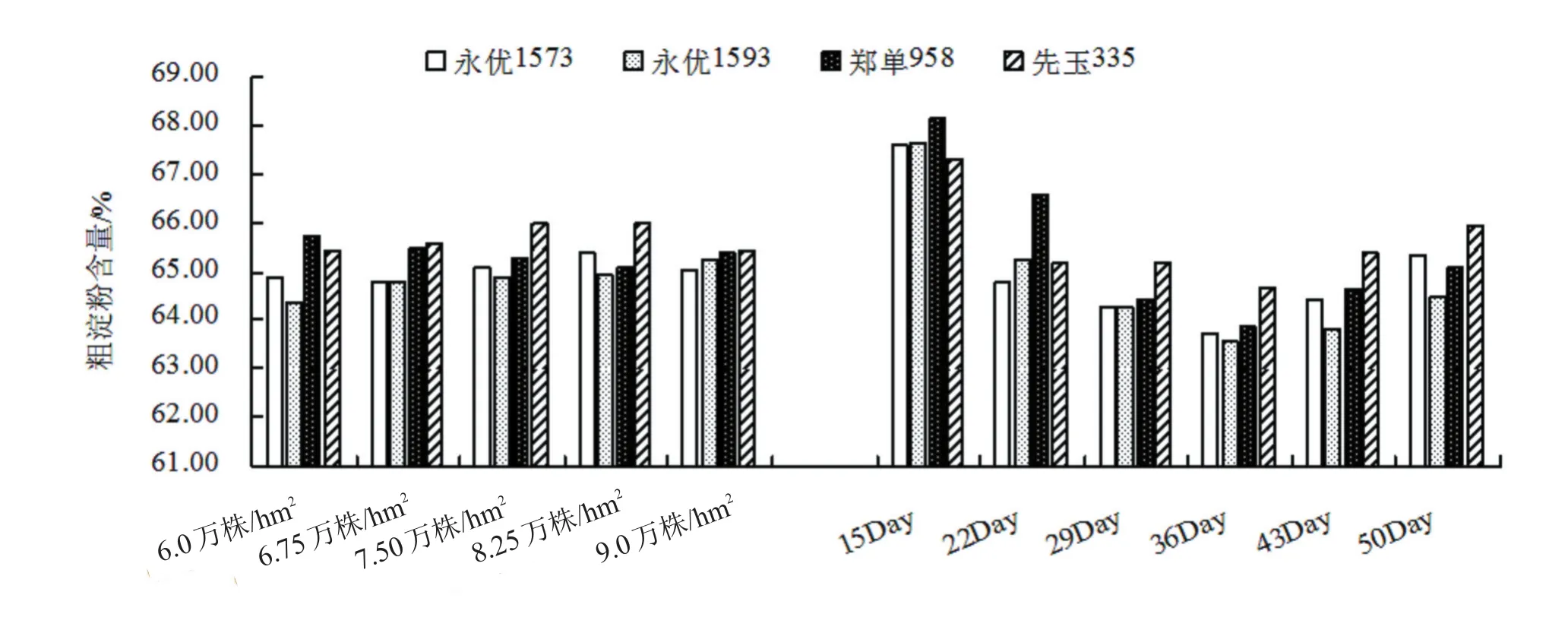

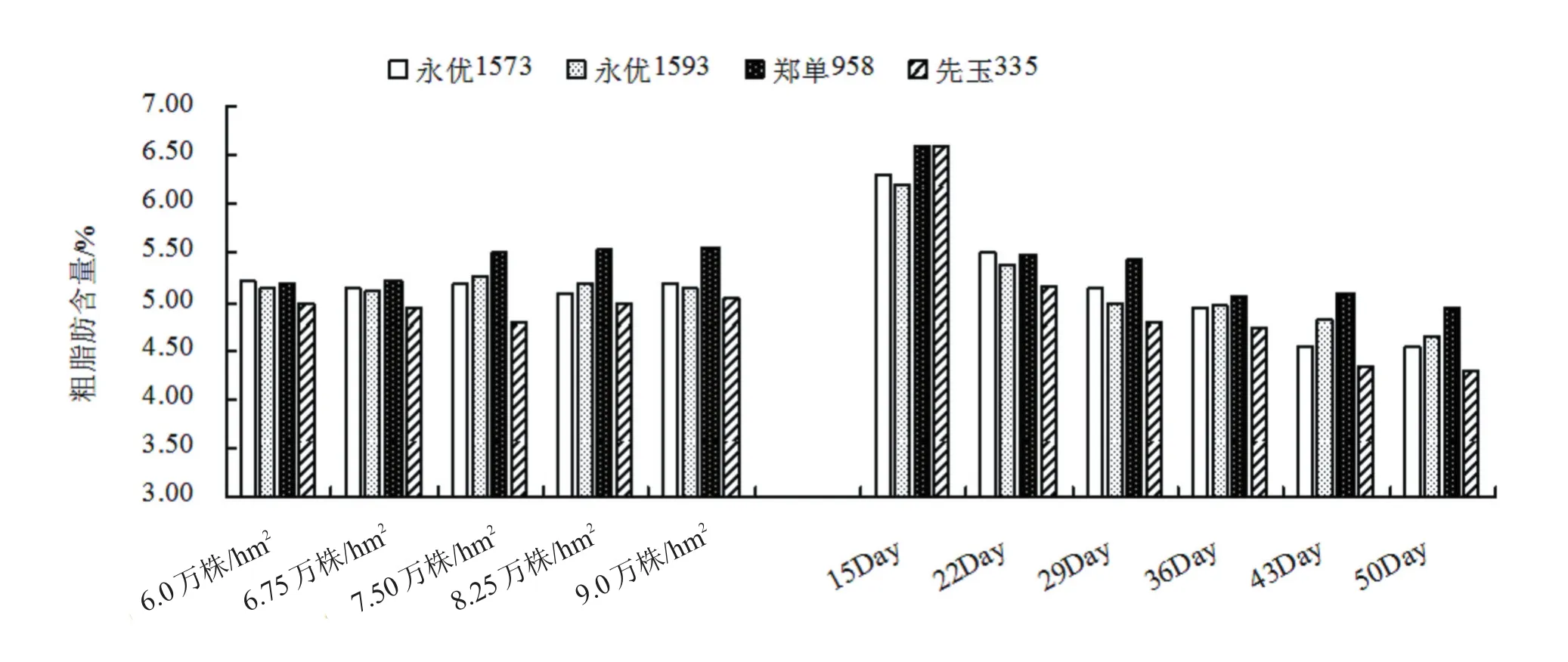

各品种在不同处理下籽粒品质含量结果分析表明(表5),籽粒CT、CP、CF在品种间和不同取样时期差异极显著,CP在密度间差异极显著,而CT和CF在密度间差异不显著。对不同种植密度各取样时期品种的

籽粒的CT、CP、CF进行测定,取平均值作图5-7。由图5可以看出,各品种的籽粒CT随密度的增加变化不明显,且在不同取样时期的变化趋势大致相同,即先降低后增加。由图6可以看出,种植密度增加籽粒CP有所降低,籽粒发育后则逐渐增加,到授粉后43天达到最大值,以后稍有下降。由图7可以看出,籽粒CF随密度增加稍有增加但增长趋势不明显,随籽粒发育逐渐降低。

表5 不同处理下籽粒品质F测验结果

图5 不同种植密度和取样时期籽粒粗淀粉含量

图6 不同种植密度和取样时期籽粒粗蛋白含量

图7 不同种植密度和取样时期籽粒粗脂肪含量

3 讨论与结论

构建合理的群体结构是玉米获得高产的关键,种植密度增加会使单株产量下降,但在高密度下,群体产量还会增加,这表明玉米群体生产力在较高的种植密度下弥补了单株生产力的不足,从而使玉米群体产量增加[10]。张丽宏等[11]研究表明,‘郑单958’在种植密度为8万株/hm2时,可获得最高产量水平。李峰等[12]认为随着种植密度增加,玉米单位面积穗数增加,而穗长、穗粗、行粒数和百粒重均降低。常程等[13]研究表明不同类型玉米品种随着密度压力增大产量反应不同。王霞等[14]研究表明不同品种和不同种植密度间的植株生物产量均存在极显著差异,但品种与密度间互作差异不显著。胡树平等[15]的研究指出,种植密度增加,植株叶面积减少,群体干物质积累量、LAI、株高、穗位高均随密度增大而增大。陈传永等[16]研究认为,叶面积随着密度增加而增加,从拔节期到大喇叭口期为叶面积高速增长时期,吐丝期叶面积达到最大,大喇叭口期到灌浆期为叶面积高值持续期,灌浆期到成熟,叶面积快速下降。王广福[17]、谢志涛[18]研究发现在不同的密度范围内,LAI随着密度的增加而不断增大,且不同玉米品种表现有所差异。本文与前人研究结果有很高的一致性,本研究中随着密度的增加,品种产量先增后降,在7.5万株/hm2时产量最高;各品种LA逐渐降低,LAI逐渐增加,从拔节期至成熟期的LA、LAI均为前期快速增长、至散粉期后缓慢下降。植株干物质含量在密度间和品种间均存在极显著差异,说明种植密度增加群体优势弥补了单株干物质积累量的减少,从而群体干物质积累量随密度增大而增加,因此可以通过增加种植密度来增加干物质积累量,进而获得高产。

邰书静[19]发现玉米籽粒粗蛋白和粗脂肪含量随着密度的增加而下降。黄兴辉[20]研究低密度范围内随密度增加,籽粒蛋白质含量随之增加,玉米的品种和种植密度与蛋白质差异达到了显著的水平。郑丽萍等[21]认为籽粒蛋白质含量随密度增大而降低,而粗脂肪与密度呈负相关。张宇等[22]研究表明随种植密度的增加,籽粒粗淀粉含量逐渐上升,粗蛋白和粗脂肪含量逐渐减低。本研究中随着密度的增加,籽粒CT稍有增加,CP逐渐降低,而CF的变化存在品种间差异。而对籽粒发育过程中品质含量的变化规律鲜有报道。本研究认为随着籽粒灌浆,CT先减少后增加,CP则是逐渐增加到籽粒成熟时稍有下降,CF则是随着籽粒发育逐渐降低,这种变化趋势也符合玉米籽粒发育过程中,所含化学物质含量的变化规律。

本文的研究重点是密度、品种以及不同生育期植株和籽粒相关性状,植株生长前期至抽雄散粉期是营养生长阶段,此过程中植株叶片的LA、LAI均显著增加,至散粉期达到最大值,随着籽粒发育至成熟,籽粒百粒重快速增加,植株群体干物质积累量逐渐减少,LAI降低。随着密度的增加,虽然单株的LA下降,却获得了更高的LAI、群体干物质积累量,籽粒百粒重随密度增加变化较小。相同种植密度,‘郑单958’的LA、LAI和CF均最大,‘永优1573’的CP最大,‘先玉335’的百粒重和CT最大,‘永优1593’的群体干物质积累量最大。籽粒各品质含量受到发育时期和种植密度的双重影响,品种间差异显著,‘永优1573’的CP较高,‘先玉335’的CT较高,‘郑单958’的CF较高。本研究为一年试验,对籽粒品质含量的动态发育测定为无损的仪器分析,试验结果存在不稳定性。下一步应当进行多年多点的籽粒发育相关研究,同时增加水肥等试验,来验证本试验结果可靠性,从而获得更准确的理论依据。

提高玉米单产,一方面要建立高密度大群体,依靠群体结构性增产,另一方面要在密植条件下改善个体生理功能,依靠个体功能性增产。玉米品种和种植密度均能显著影响玉米产量和营养品质,品种的遗传特性是决定产量和籽粒品质的主要因素。因此,根据本研究结果,可在实际生产中寻求品种最佳种植密度,并在籽粒发育关键时期配合水肥管理措施,不但可以获得较高的籽粒产量,也能改善籽粒营养品质含量,最终实现品种高产优质的育种目标,对指导本区域生态环境下玉米生产具有重要意义。