大单元教学观下的章末复习课教学思考①

——以“直线与方程”为例

浦丽俐

(江苏省丹阳市吕叔湘中学 212300)

随着课改的深入,单元教学、整体教学的理念受到广泛的关注,广大教师从提升学生数学核心素养角度出发,对教学内容、教学过程进行整体处理与大单元设计,充分关注数学学习过程中,知识生成、学生思维的整个过程.目前在章引言课教学、新知识教学等方面,都有很深入的探索与研究,取得了可喜的进展,并逐渐形成体系,对高中数学教学有一定的指导意义.而高中数学的章末复习课对于一章的回顾、总结、整合、联系、拓展、升华具有非常重要的意义,是数学学习的关键环节,更是单元教学必不可少的重要环节.

在大单元教学观下,如何进行章末复习课教学,或者说,如何进行章末复习课教学,以使大单元教学的理念得以完善,是我们必须深入研究的问题,目前这方面的研究较少.为此,江苏省教研室在2021年9月,借助全省高中数学优秀课评比活动,通过大型同课异构,组织专家、教师对大单元教学观下如何进行章末复习课教学,进行专题研究.本文结合现场14节“直线与方程”章末复习课的同课异构教学观摩,结合自己的思考,从大单元教学观的视角,谈谈章末复习课的教学.

1 背景分析

1.1 内容分析

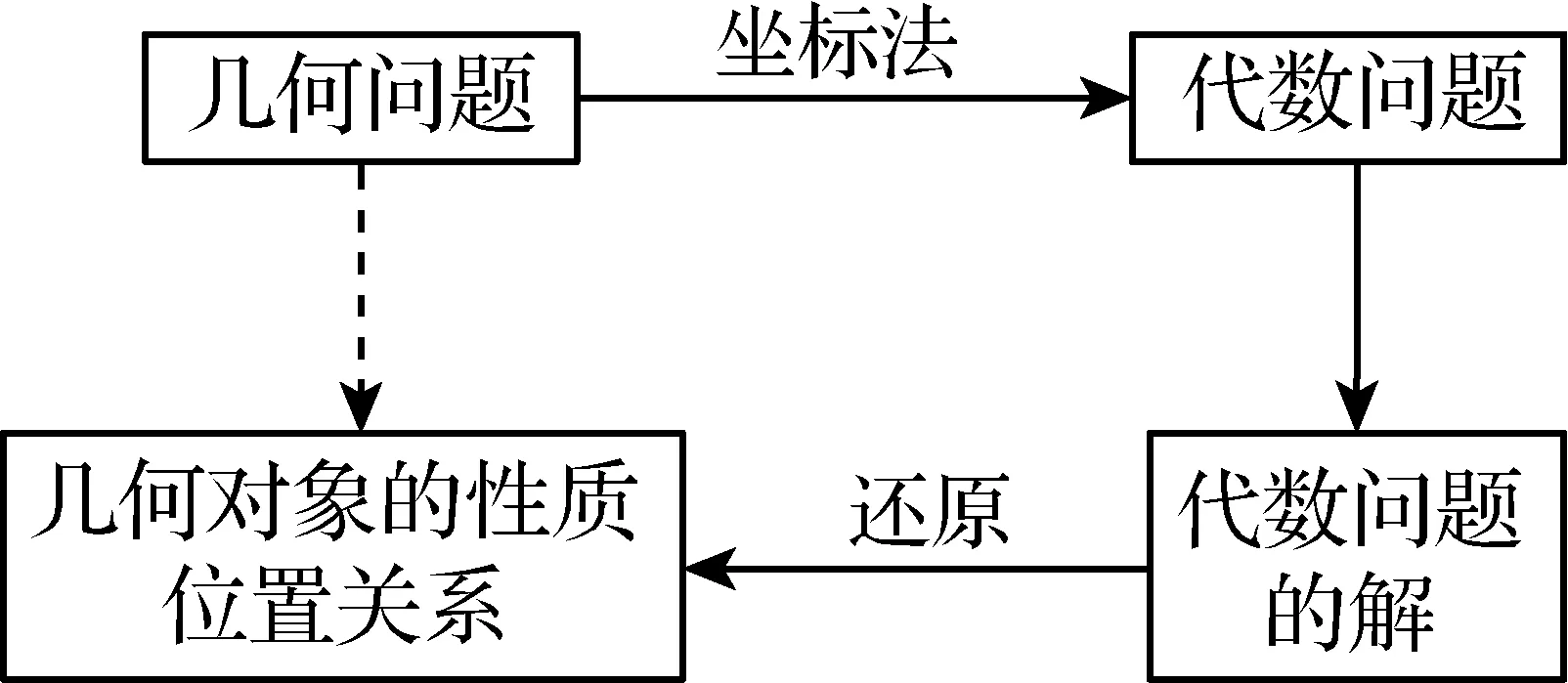

“直线与方程”是解析几何大单元的第一部分内容.解析几何的本质是用代数方法研究几何问题,同时用几何的眼光处理代数问题.即通过建立平面直角坐标系,建立点与坐标,曲线与方程之间的对应关系,运用方程研究它的几何性质及相互关系,让学生感受如何“以形助数,以数解形”.体会数形结合的思想方法,是研究解析几何的基本方法,这对学生的思维模式来说是一个重要的转变,作为解析几何大单元的开篇内容,让学生学会的不仅仅是“直线与方程”这一章节的基本知识,更重要的是掌握研究解析几何的核心方法,直线与方程的学习经验可以迁移到其它几何对象的研究中,为后面圆与方程、圆锥曲线与方程等章节的学习作铺垫.在整个复习课中,应在大单元教学观下始终贯穿研究解析几何的一般方法:将几何问题代数化,处理代数问题,进行代数运算,再分析代数结果对应的几何含义,帮助学生建立起研究解析几何问题的基本流程.

1.2 教材分析

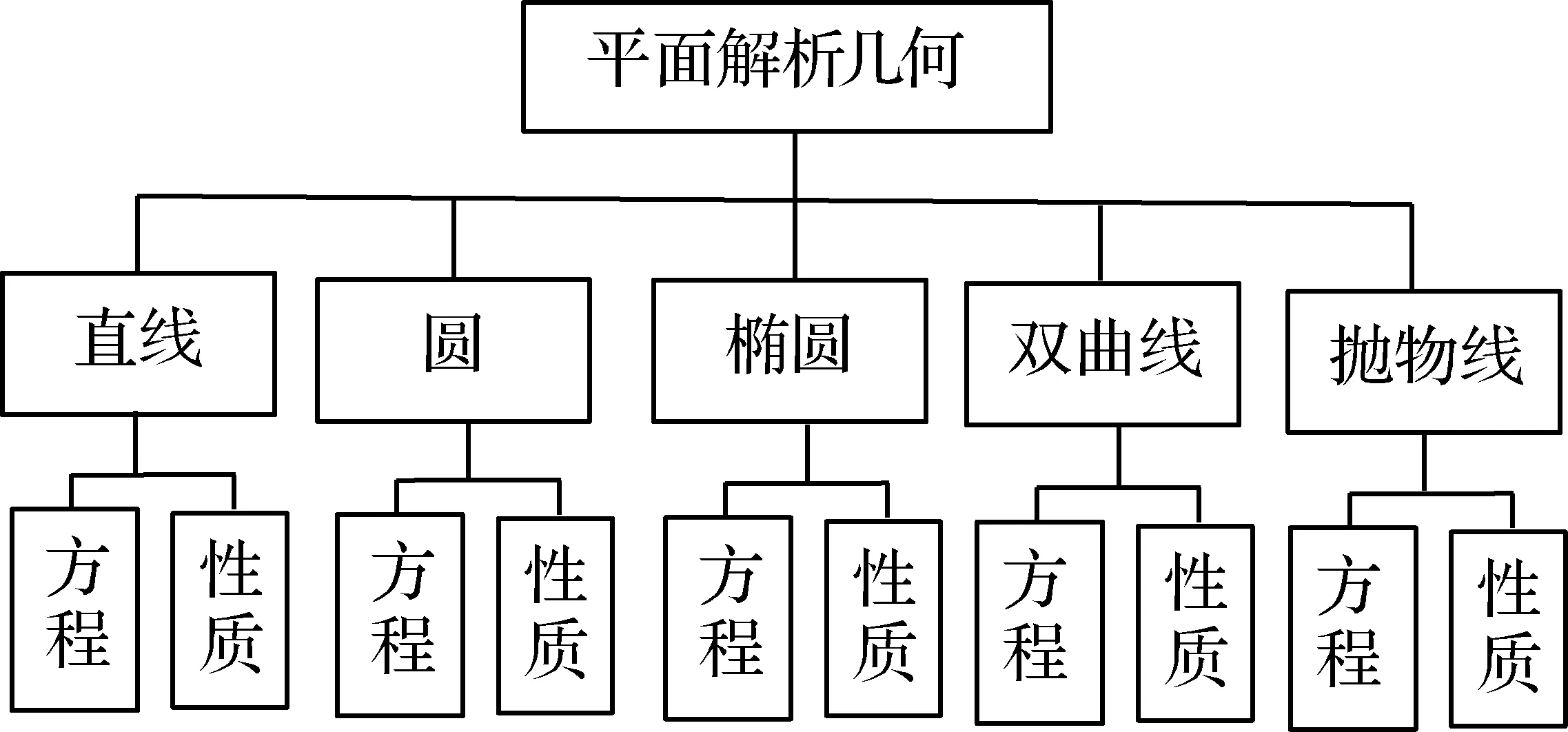

如何通过解析几何单元的学习,帮助学生认识直线、圆、椭圆、抛物线、双曲线的几何特征,建立它们的标准方程,运用代数方法研究曲线的性质,运用解析几何方法解决问题,感悟解析几何的基本数学思想,苏教版高中数学教科书在编写时,从单元教学思想出发,对解析几何内容进行整体设计,使学生对于基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验在统一的过程中获得,整体设计问题情境,设置结构相同的问题,培养学生发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力.

在平面直角坐标系中,曲线上的任意一点的坐标(x,y)满足一个方程F(x,y)=0,反过来,以方程F(x,y)=0的解(x,y)为坐标的点也都在曲线上.对应于具体的直线提出要解决的问题:如何建立直线的方程?如何利用直线方程研究直线的性质?

到了圆、椭圆、双曲线、抛物线部分,也提出同样的问题,这样使得整个解析几何的教学处于一个大单元下进行.

1.3 学情分析

本节课是一节章末复习课,学生已初步掌握本章的基础知识,有了研究直线的直接经验,具备了借助图象直观地获得解题思路,掌握了“坐标法”研究解析几何的基本方法,但是知识点零散,对整章的学习缺乏系统性、连贯性,这就需要教师从大单元的角度,通过精心设计问题,引导学生思考分析,逐步构建起整章的知识框架,并从复习活动的经验中形成研究解析几何的一般方法以及研究几何对象的一般流程.并对今后其它几何对象的学习作了示范.这些是学生缺乏的,也是学生所需要的,也正是章末复习课应起到的作用和意义所在.

2 教学设计

江苏省13个地级市集中各市教研、教师力量,研磨单元教学背景下“直线与方程”的章末复习课教学,由14位教师现场进行同课异构教学,现场教学精彩纷呈,各具特色,充分体现目前高中数学教学对“单元教学”的理解与实践探索.对14节课教学设计、现场观摩及现场视频分析,可以看到:在教学设计与实施过程中,14位教师均能以单元教学为指导,在设置情境与问题、建构知识结构、选择例题练习、形成研究方法、感悟数学思想等方面均有系统的设计,课堂教学效果好,学生积极主动参与数学活动过程.

2.1 立足于单元教学的情境与问题设置

章末复习课不仅仅是知识的回顾与习题的归类,而应该成为学生回顾、总结、反思、升华的关键环节.这同样需要设置恰当的情境与问题,而且应该是贯通全章(乃至整个解析几何主题)的“大情境”“大问题”,这些“情境”“问题”应该是在章首课教学时就提出,并在整章教学中始终贯穿的.14节课在情境与问题设计方面,均进行了有益的探索.

课例1让学生们翻开教材,章首语是法国数学家拉格朗日的一段话:“如果代数与几何各自分开发展,那么它的进步将十分缓慢,而且应用范围也很有限,但是若两者互相结合而共同发展,则会相互加强,并以快速的步伐向着完美化的方向猛进.”

经过一个章节的学习,在章末复习课上再次阅读章首语的这段文字,学生已有了更深的理解和感悟,这样的首尾呼应,在情感体验上是一种升华.能让学生体会到本章用代数方法研究几何问题,数形结合的重要思想方法,突出主题,立意明确.

课例2介绍解析几何的发展史和与解析几何发展有关的数学家.历史使人明智,数学史也不例外.通过向学生介绍相关的数学史和数学名家,可以激发学生学习数学的兴趣,同时可以让学生了解到解析几何的发展对数学发展的重要性,感悟数学的价值,提升学生的人文素养.

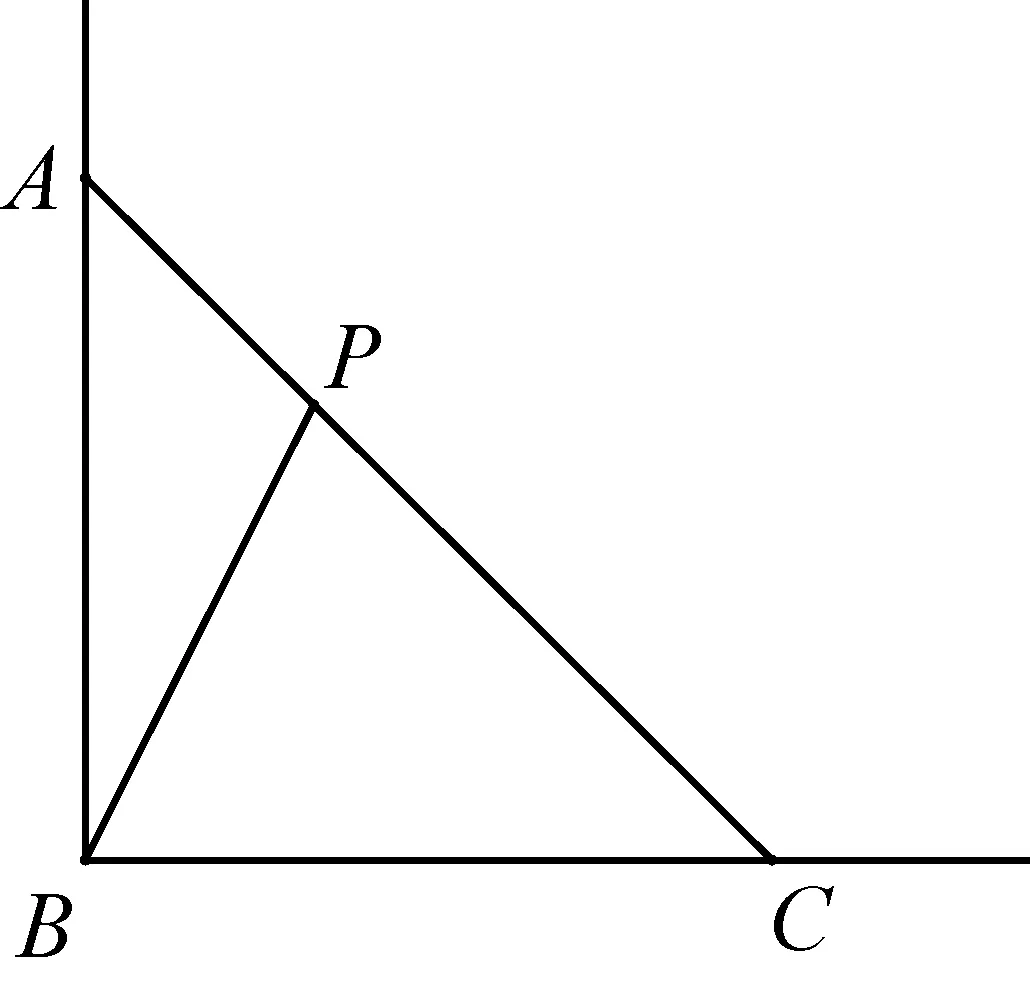

课例3课前播放美丽江苏的视频,画面定格为潘安湖国家湿地公园荷花池,提出实际问题:为方便游客观赏,现计划在这一直角区域新增两条步行栈道,需根据长度预估用料.将实际问题转化为数学问题:

问题1如图,已知AB⊥BC,AB=BC=3,P为线段AC上一点,且满足AP:PC=1:2,求线段AC和BP的长度.

通过创设情境,引导学生发现美,体会数学来源于生活,学会用数学的眼光观察世界,提升数学建模,数学抽象的核心素养,同时引导学生多角度思考问题.自然地引出建立直角坐标系,得出“坐标法”是解决几何问题的一类重要方法.

2.2 立足于单元教学的知识结构建构

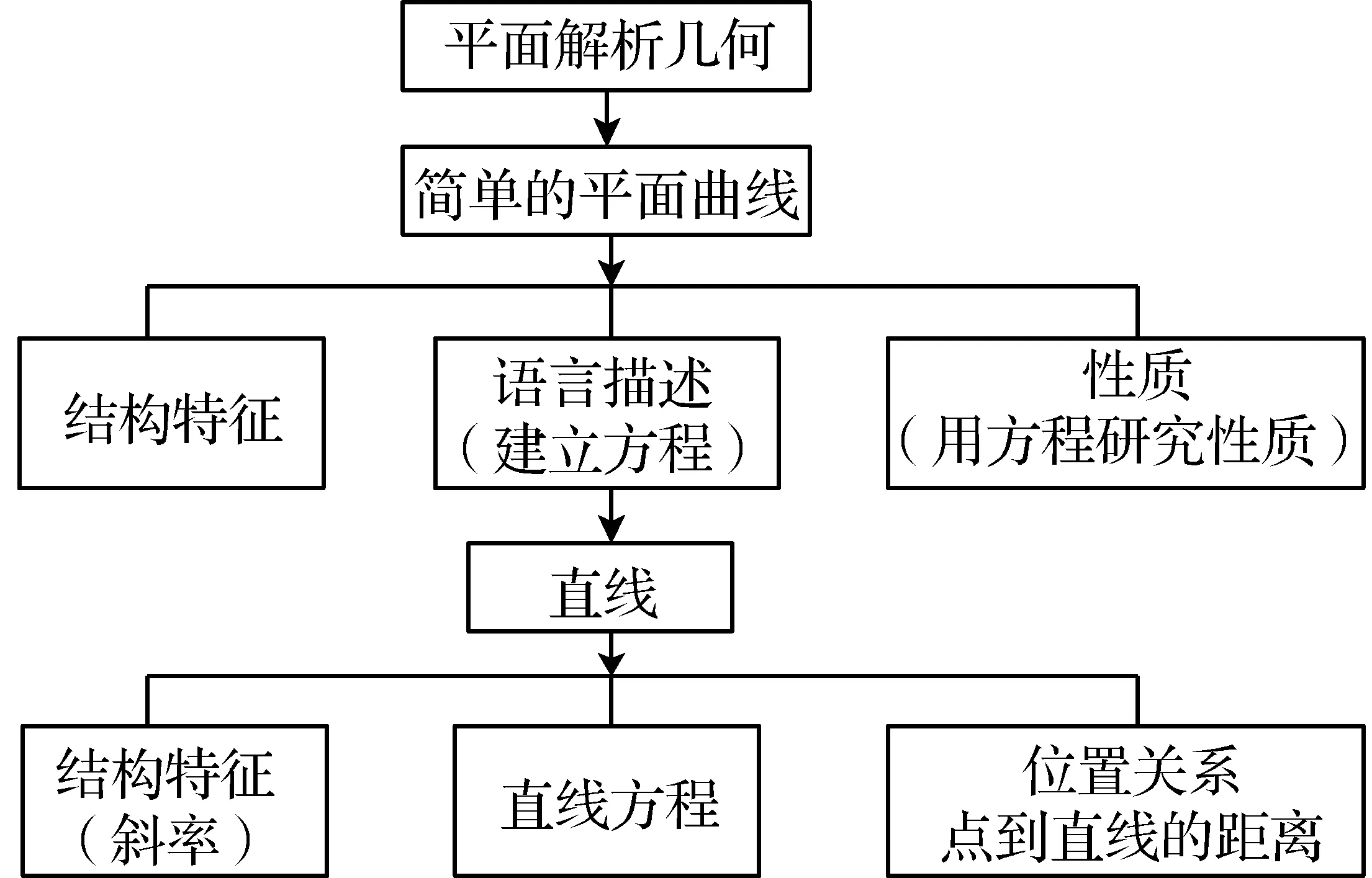

章末复习课要帮助学生构建本章的知识结构,形成知识单元系统的有机联系,使知识纳入学生的内部认知结构中.只有在整体观点下,对一章的知识进行整体梳理,寻找到知识生成过程中的内部联系,引导学生进行知识之间贯通、串联、组织,才能形成学生良好的认知结构,促进学生融会贯通,真正理解知识、掌握知识.14节课在构建知识结构方面,都做了深入的研究,并以图、表方式给出,多数教师还把数学思想、研究方法贯穿在知识生成过程中.

课例1

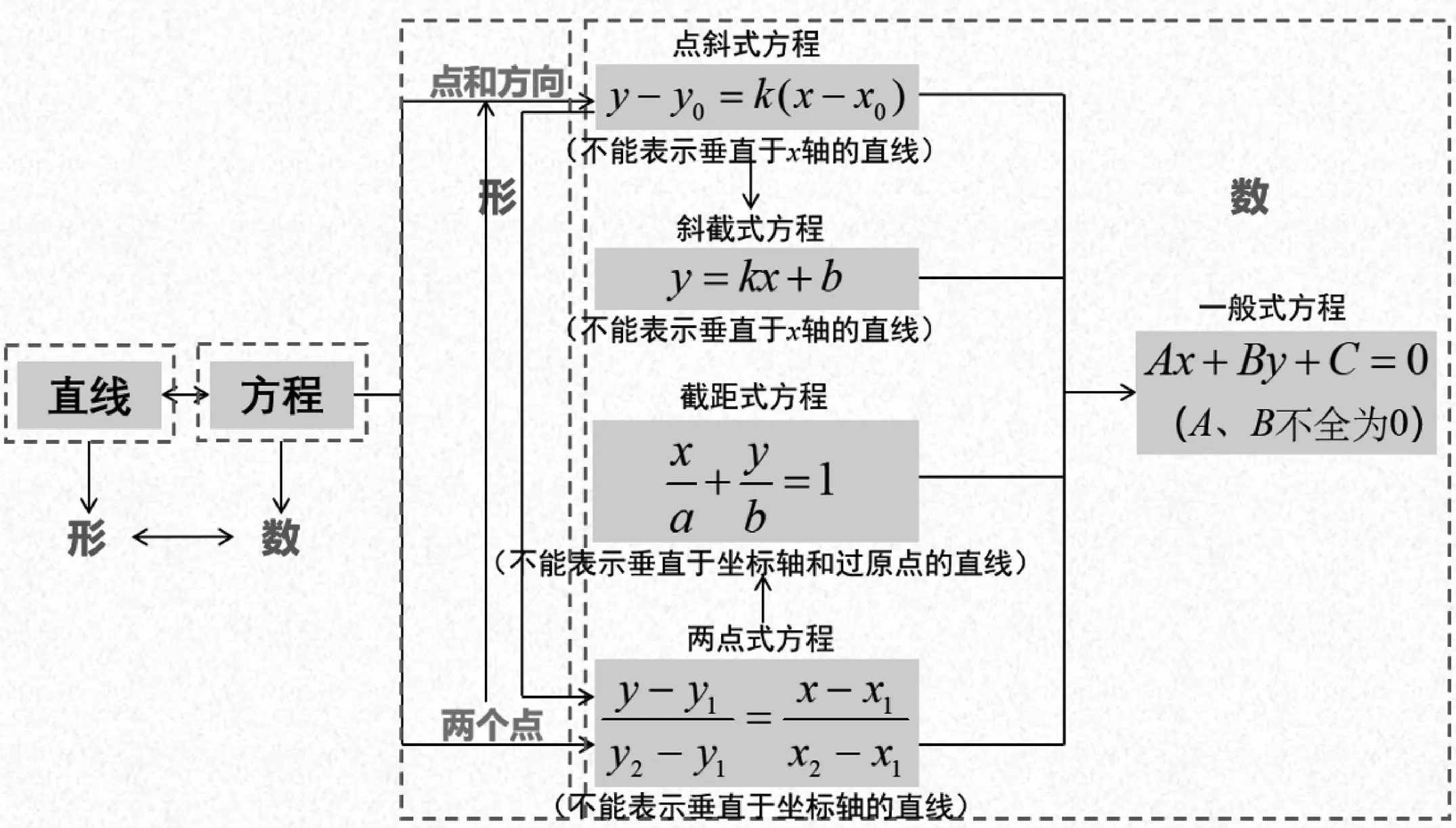

通过思维导图或者概念图方式,将一章的知识进行串联、贯通,建立知识之间的联系,形成“单元化的知识”,对于构建学生的知识结构,是非常有效的方法.14节课,都对知识点进行梳理,把零零散散的知识点形成知识链,使学生对整章的知识脉络了解得更加清晰,并从大单元的角度更系统地认识整章的知识.在构建知识框图时,有的教师是先构建知识框图,再以各知识点为分支进行例题讲解.也有的教师以例题为主线将题目与知识点融合,逐步生成知识框图.

课例2

思维导图不仅仅是知识层面的,也可以是思想方法层面的,对学生来说不仅仅要学会基本知识,还要学会相关的方法、技能,为学好后面相关章节作好铺垫,这是一个大单元的整体观.在知识结构图的构建过程中,有的教师把一些基本的数学方法、数学思想也纳入其中,这样使学生更为清晰地看到数学思想方法与数学知识的有机融合,避免数学思想方法的显性化、标签化.

课例3

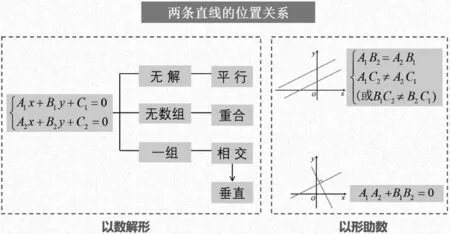

类比两条直线的位置关系的复习,请学生对平面上的距离问题也设计一个知识结构图.

教师先以两个知识模块为例,示范怎样构建知识框图,再让学生模仿,试着自己设计编制知识框图.一节章末复习课不仅仅是教学生梳理知识,同时也教学生怎样梳理知识,所谓“授之以鱼,不如授之以渔”说的就是这个道理.让学生学会整理知识,养成学完一章,自己设计思维导图的习惯,有助于培养学生的逻辑性、条理性,而且学生自己编制的思维导图更有记忆点.

2.3 立足于单元教学的例题与练习选择

章末复习课是一个由“分”到“合”、由“厚”到“薄”、由“过程”到“对象”的过程,在这个过程中,基础知识的“原型”“样例”“变式”、基本技能的“模型”“程序”、基本方法的具体运用、基本思想的贯通等就非常重要,选配合适的例题与练习就显得特别重要.这些例题与练习要以最小的量承载整章的基础知识、基本技能、研究方法与数学思想,同时引导学生学会总结、整合、升华,促进学生学会批判性思维.14节课以单元教学为指引,在例题与练习选择上,进行了有益的探索.

课例1已知点P(1,2),(请添加一个条件),确定一条过点P的直线l,并求直线l的方程.

这个题被使用的频率非常高,超过一半以上的老师都是以这个题为主线,可见这个题非常具有代表性,特别是这种开放式的命题形式,是高考的热点题型,同时让学生自编问题,互相发问,充分地调动学生学习的积极性和主动性,学生在小组合作的过程中,能提出有价值的问题,是非常有成就感的.相比解决问题、发现问题,提出问题能让学生的思维有更高层次的提升.

但是开放式的命题对课堂教学,尤其是赛课带来了很大的挑战,现场的不可控性对参赛者来说是一场华丽的“冒险”,学生的想法可能与预期的不一样,教师如何正确地引导,非常体现一个教师的智慧,既不能让学生过度“散”,也不能太刻意的让学生按教师的预设走,这就非常考验教师的临场应变能力.

虽然很多老师不约而同地选用了这个例题,但是由于设计理念的不同和现场操控能力的不同,课堂实效不尽相同.有的课堂是不断地命题,解题,没有分类、归纳、提炼.有的课堂“形散神不散”,教师通过正确的引导,将命题与知识点串连起来,使学生对整章的知识结构越来越清晰,笔者通过比较整理出如下的预设方案:

预设1:直线l过原点;

预设2:直线l过除原点外的一点;

预设3:直线l的斜率为1;

预设4:直线l的斜率不存在;

预设5:直线l的倾斜角为45°;

预设6:直线l的截距相等;

预设7:直线l与已知直线平行、垂直.

通过以上的预设命题,可以将斜率、倾斜角、直线的方程的五种形式以及它们的局限性、两直线的位置关系等知识串联并整合.

很多教师对这个题的预设就止步于此,实在是可惜.以上的预设求的都是定直线,能不能将直线动起来呢?

变式1:已知直线l:(m+1)x+(1-2m)y+3m-3=0(m∈R),求点O(0,0)到直线l的距离的最大值.

变式2:已知直线l:(m+1)x-(2-m)y+3-3m=0(m∈R),命制一道题目,并加以解决.

预设1:直线l不过某一象限,求实数m的取值范围;

预设2:直线l与某条线段恒有公共点,求实数m的取值范围;

预设3:求直线l与两坐标轴正半轴围成三角形的面积的最小值.

变式中的直线l含有参数,直线l是动直线,但动中有定,其实还是过定点(1,2),只是把定点暗藏起来了.变式1涉及到点到直线的距离公式,可以进一步完善知识框架.这个题求距离的最值,既可以用代数方法、函数思想求最值,也可以引导学生充分挖掘图形的几何特征,从而简化代数运算.让学生体会以数解形,以形助数的思想方法.

变式2还是采用开放式命题,随着直线动起来,学生的思维也活起来,动中思静,以静制动,学生的思维层次有更大的提升.

当然,开放式命题,在课堂有限的时间内,不可能做到尽全尽美,不用贪多求全,更不能固化学生的思维,强行按照教师的预设走,使开放命题变成了假开放.自编题目远远不止以上的预设方案,可以让学生课后进一步思考,进行分类汇总,甚至形成数学小作文,这样让问题在课外继续延伸.

课例2如图,在矩形ABCD中,已知AB=3,AD=1,E,F为AB的两个三等分点,AC,DF相交于点G.证明:EG⊥DF.

此题是书本的课后习题,以学生熟悉的图形为载体,思维入口宽,解题方法多.这个题没有现成的坐标系,让学生再次体验建系的过程,用坐标法解决几何问题是解析几何的核心方法.

例题之后可以设置一些变式训练,或是开放式命题,激活学生思维,如:

变式1:设点M为点A关于直线EG的对称点,M,F,C是否共线?

变式2:求作∠DAC的角平分线.

变式3:点T在边DC上,且点T到直线DF,AC的距离分别为d1,d2,求d1d2的最大值.

变式4:若一质点从点E沿与BA夹角为θ的方向射到AD上的点M后,依次反射到DC,CB和AB上的点N,P,F(入射角等于反射角),则tanθ=,线段EM的长为.

2.4 立足于单元教学的数学思想方法贯通

数学方法、数学思想在全章学习过程中的每节课都得以贯通,而在章末复习课中进一步贯通,是单元教学的核心体现,如果章末复习课中,不能将一章中所蕴涵的数学思想、数学方法加以贯通,使全章教学一体化,那学生最终获得的仍然是知识和技能,难以真正领悟数学思想.在解析几何的各章教学中尤为如此,“直线与方程”是解析几何主题的第一章,在“直线与方程”的章末复习课中,如果能将数学思想方法的渗透、贯通处理恰当,使学生真正能感悟解析几何的思想方法,将为后继学习(圆与方程、圆锥曲线与方程)等提供良好的示范,同时培养学生“单元化”的思维方式.14节课在这方面都有非常好的处理,课堂教学效果良好.

课例1

在单元教学观念指引下,教师在“直线与方程”章末复习课教学的各个环节,设计恰当的“图”对“直线与方程”的研究方法与数学思想进行贯通.在起始环节给出研究解析几何的总体研究思路与基本思想,在教学展开过程中,结合具体问题的处理,引导学生运用解析几何的思想方法去解决问题,在小结环节对全章学习过程进行概括、升华,从而引导学生真正理解、感悟解析几何的思想方法,而不是简单机械记忆“建立坐标系、设点、代入、化简”等程序.

课例2

在章末复习课教学中,在处理知识时单元教学相对容易,而在处理数学思想方法时,单元教学就难以真正把握到位,要么使数学思想方法“标签化”,要么让数学思想方法缺失.14节课对如何贯通全章的数学思想方法,进行深入研磨,使数学知识、数学运用、数学思想方法有机融合成一体,使“单元教学”的意义丰富,充分发挥单元教学的“单元”优势,通过数学思想方法把全章知识整合于一体,有效避免知识“碎片化”现象.

3 教学思考

江苏省2021年高中数学青年教师优秀课评选活动对“直线与方程”的章末复习课进行了深入的探索,这种探索以单元教学为核心,探索章末复习课教学如何实施单元教学,这种探索不仅仅是对“直线与方程”章末复习一节课,实际上是对高中数学所有章末复习课的单元教学探索,更是对如何理解与实施单元教学进行一次有益的探索,这次活动为我们提供了14节课堂教学案例,同时也带给我们更多的关于单元教学的思考.

3.1 转变教学观念,重新认识章末复习课教学

《普通高中数学课程标准(2017 年版2020年修订)》在教学建议中强调: “教师要整体把握教学内容,把握数学知识的本质,理解数学知识产生与发展过程中所蕴含的数学思想,在此基础上,探索通过什么样的途径能够引发学生思考,让学生在掌握知识技能的同时,感悟知识的本质,实现教育价值”[1]. 落实这个建议的关键是实施单元教学,即提倡整体教学观,在整体视角下确定教学目标、设计教学情境、把握课程内容、选择教学方法,用数学中的“大观念”统领相关教学内容,使学生经历前后一致、逻辑连贯的完整学习.

高中数学大单元教学设计站在“课标”高度,整体把握教材内容,通过构建单元知识的链条和结构体系,整体设计教学方案,引导学生整体性和联系性的学习.[2]数学大单元教学作为培养学生核心素养的重要抓手,已经受到关注与重视,但是在教学中如何实施,尤其在章末复习课中如何体现大单元教学观,是很有研究意义的.

我想一节章末复习课不等同于习题课,不能只是把之前没讲透的题目再炒一遍冷饭.当然复习课也不能仅仅局限于本章节的知识梳理,应培养学生“大单元”的观念,将散落的知识点串成知识链,与前后章节形成知识网,让学生学会思考本章与前面所学的哪些内容有联系,有没有共性的方法,这些方法对后面的学习有没有帮助.

3.2 理解单元教学,精心设计章末复习课教学

那么,究竟应该怎样设计章末复习课呢?本人觉得应在大单元教学观下来进行教学.章末复习课是对整个章节的总结、反思、提升.不仅仅是经典题的再回顾,也不只是理清知识点,而是要让学生有新的收获,章末复习课的功能与目标应是多元的:数学知识的整合与理解,方法策略的构建与内化,思维能力的形成与提升,章末复习课不能局限于这个章节,而是应该在整个高中数学知识网络中从大单元的角度,让学生感知这个章节在整个高中数学知识中的地位与作用,它与之前学习的和将来要学习的哪些知识有联系,并且通过对这个章节的学习,学生能获得哪些技能与方法,这些技能与方法是否对后面章节的学习有帮助.

近年来,随着新课标的实施,广大教师非常关注单元教学,但对单元教学的认识往往停留在知识单元层面,实际上,单元教学是教学过程的整体化设计,进行单元教学,必须整个教学过程,对“课-节-章-主题”进行整体设计,关注教学过程的每一个环节,都能站在“单元”角度来进行教学.例如“情境与问题设置”,新课的情境引入已成为常态,复习课如何情境引入,不管以什么样的方式,重要的是是否合情合理,是否能引人入胜.复习课的情境引入不能形同虚设,不能是为博眼球的“花架子”,而应该立足于本单元的复习需求,贴合整个大单元的主题.

3.3 聚焦核心素养,深入研究章末复习课教学

在新授课教学过程中,核心素养的落实已经得到深入的探索,基于整体教学、单元教学,有关章首课教学也成为热点的探索,而章节复习课对单元教学的整体观是非常具有意义的,应在大单元的教学观下有大主题、大观念,不断促进学生数学思维的深化、能力的提升、素养的发展.

14节大型同课异构,对“直线与方程”章末复习课教学进行探讨,其过程与现场为我们提供一些示范,也暴露出许多值得思考的问题.着眼学生数学核心素养的提升,怎样上好章末复习课,还值得我们进一步探讨.