基于结构化数学教学的深度学习探究

吴秋香

数学常常被称为“结构的科学”,因为它结构严谨,环环递进,任何一个环节缺漏都会导致学生认识上的障碍而难以进行后续学习。深度学习是指在教师的引领下,学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。基于结构化教学的深度学习探究,教师应明确把握知识的本质,理解知识内涵,引导学生联系现实问题情境,积极参与、深度体验、合作探究等积累活动经验,会用结构化的思想和数学的眼光去观察世界、分析世界和表达世界,会用数学的思维解决现实生活中的问题。因此,教学中要准确把握教材的整体结构,着力在关联、迁移、重组中积极实施结构化教学,促成学生深度学习的发生。

一、整体关联,让学习深度发生

数学学科知识具有很强的逻辑性和严谨性,但由于课堂教学的需要,教材都是把这些知识分割成一个个独立的教学内容,知识的呈现以螺旋式上升为主,存在序列性、递进性的特点。如果教师对教材体系和知识本质把握不到位,学生学习就会出现表面化、浅层化、困难化的形式。因此,在教学上要把这些独立的、零散的知识内容整合成一个稳定的知识结构,分析其本质属性并沟通其联系显得尤为必要。结构化教学强调全面把握教材的整体结构,关注教材的横向关联、纵向关联,将不同年级、不同学段的相关教学内容进行整合,由点带面,织面成网,形成知识体系,从而让学生在数学学习过程中不断完善知识结构,促进学生的深度学习。

(一)横向关联

横向关联就是利用不同知识之间的内在联系,用联系的眼光,把零散的、碎片式的、杂乱无章的知识点多维度地审视和建构。教师引导学生抓住“一条主线”,根据当前的学习经验去联想、调动、激活以往的经验,以融会贯通的方式组织学习内容,这样有利于学生深入理解知识,整体建构知识体系,形成网状的知识结构,从而实现深度学习。

例如,以五年级上册的“多边形的面积复习课”教学为例,长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形等平面图形的面积计算公式,看似相互独立,实则相互关联。为了帮助学生厘清它们之间的关系,建立平面图形面积计算的知识结构,教师提出:1.把平行四边形割补成长方形,什么变了,什么不变?2.三角形和梯形的公式为什么要除以2?

课堂上教师留给学生足够的时间去独立思考,在合作探究后集体交流,在同学间的相互倾听、反思、讨论中,有的学生在同学的相互补充与启发下,能够明白如果以梯形的面积计算公式(S=(a+b)×h÷2)为“轴”,如果梯形的上底缩小为0(b=0),就成为一个三角形,所以三角形面积S=a×h÷2;如果上下底一样长,就变成了平行四边形(长方形或正方形),所以面积S=a×h或S=a×a(如图1所示)。

这样,通过公式梳理,万象归一,学生能够感受到数学知识结构的统一美,同时启迪了思维,促进了学生的深度學习,从而打通知识间的内在关联,形成一个知识网络。

(二)纵向关联

布鲁纳指出:“不论我们选教什么学科,务必使学生理解学科的基本结构。”布鲁纳特别强调掌握知识内部的基本结构对于学生深度学习的重要作用。在小学数学教学中,数学知识的四个领域的内容分别编排在教材的不同阶段,教师不仅要横向对比教材,还要纵向对比教材,立足于知识体系,引导学生进行知识的联结和建构,引导学生去联想、调动、激活以往的经验,引导学生深度学习,关联知识之间的结构。

例如,教学六年级下册总复习“常见的量”。“常见的量”在小学阶段知识点有很多,这些知识点是杂乱、零散的,1~6年级全部有分布,即使经过梳理,学生也很难掌握。复习时可以提出核心问题引导学生独立思考,合作探究长度单位、面积单位、体积单位、质量单位、时间单位之间的关联,最后再集体汇报交流。教师根据学生的汇报制作成表,通过图表的展示及学生间的思维碰撞,沟通对比不同量之间在计量的步骤、过程、标准的一致性,即“先确定计量标准(定标准);然后用这个标准去测量需要测量的对象(去测量);最后数一数有几个这样的标准量(得结果)”,打通它们之间的内部结构。学生在教师的引领下,带着问题深入探究,纵向沟通面积单位之间的联系,横向沟通长度单位、面积单位、体积单位之间的关联,使之整体化、结构化,从而使学生自我建构知识之间的联系,加深对数学整体性和结构性的认识,培养学生思维的逻辑性和严谨性。

指向结构化的课堂,不仅要重知识“求联”,也要重思维“发展”,让学生感受到知识结构化和数学的力量,达到以结构化促进课堂效率的提升。同时也要精准研读学生,提升学生思维与品质,让学习的深度真正发生。

二、迁移类比,让学习深度发生

迁移和类比是深度学习中常用的学习方式,解决的是学科知识向学生个体经验转化的问题。结构化教学注重教材知识编排的逻辑关系,强调将学习到的知识举一反三,主张将熟悉的经验、规则、方法迁移到新的情境中,为学习相似的、关联的问题自然地进行正迁移。

(一)方法迁移

学生有着与生俱来的好奇心和探究欲望。面对新的学习情境,面对具有挑战性的学习任务,学生的学习积极性往往更加高涨,自主探究的热情也更加持久。数学教材将知识内容按照螺旋式上升编排,有许多知识内容之间具有相似性,教师在教学中要让学生把熟悉的学习方法或知识结构迁移到相似的学习任务中,有利于学生自主探究、自主建构,有利于学生的深度学习。

例如,教学“两位数乘两位数”时,由于学生已经学习了多位数乘一位数,因此大部分学生能利用已有知识计算“42×12”,因为两位数乘两位数的计算方法与多位数乘一位数的计算方法在算理上是一致的,不同的是一个因数由一位数变成了两位数。但是,学习仅仅止于学生会算是不够的,教师应适时地追问:“这样的计算你们以前学过了吗?”“没学过为什么都会了?”引导学生去思考已有旧知与新知的联系,深入思考两者之间的异同处。学生会在思考交流中发现:用两位数乘两位数的方法能解决三位数乘两位数的问题,方法都是相通的,都要逐位计算。“那如果第一个因数变成了四位数、变成了五位数,怎么办呢?”“千位上的数也要乘,万位上的数也要乘”“不论第一个因数有几位,都要依次去乘。”学生不再停留在计算两位数乘两位数,而是通过深入剖析旧知与新知之间的联系,将方法继续迁移,从而实现一节课走向一类课,由一类课走向一节课的双向跨越。紧密的知识点融为一体,让学生在层层递进的迁移过程中建构知识体系,收获学习成功的体验,实现深度学习。

(二)结构迁移

数学知识具有很强的内在逻辑性,许多同类知识具有相似的学习结构。教师在教学中要善于捕捉知识点之间相同的学习结构,并迁移到新的学习任务中,为学生开拓独立自主的探究空间,促进学生学习的深度发生。

例如,教学“乘法交换律”时,由于乘法交换律与加法交换律的学习结构极其相似,因此,教师可以将二者结合起来。教师要厘清运算的本质,“数源于数”,比如,加法交换律、乘法交换律,为什么可以交换?加法交换律的本质是:改变加数位置,和不变。教学时可借助数数活动,两堆物体,不管先数甲堆还是先数乙堆,合并起来总数总是一样的;乘法交换律的本质是:改变乘数位置,积不变。借助数数活动,先数每行个数乘以行数或先数每列个数乘以列数,总数不变。因此,教师要从加法交换律的教学过程中提炼出“观察算式—仿写算式—解释规律—表述规律—应用规律”的学习结构,并引导学生将该学习结构迁移到乘法交换律、分数的基本性质、小数的基本性质、比的基本性质的学习中,这将为学生架设起自主探究的“脚手架”,为学生留足自主探索的空间,为学习的深度发生提供强有力的支撑。

借助比较,发现不管是分数乘法、小数乘法还是整数乘法,都可以划归为表内乘法,只是计算单位不同。通过这样“结构式”的教学,帮助学生进行前后知识的联系,将数学知识串成线,潜移默化地指导学生的思维,让学生学会思考,提升学生的数学素养。

三、重组教材,让学习深度发生

结构化教学主张在全面把握教材的整体结构及逻辑脉络的基础上对教材内容进行调整及组合,通过教材的重组让教学更符合学生的认知规律,让学生的学习深度发生。

(一)调整顺序

教材知识的编排顺序通常是从易到难、螺旋式上升的,但有的知识因受到负迁移的影响,较难实现知识的同化。此时若能调整教材的呈现次序,為学生制造认知冲突,打破原有的认知平衡,则更有利于学生实现知识的迁移,达成对知识的深度建构,促使学习深度发生。

例如,在教学人教版四年级下册“小数的加、减法”时,教材例题1的两道题(6.45+4.29和6.45-4.29)都是两位小数的运算,学生虽然能算对,但并不一定理解算理,可能有部分学生受到负迁移,会误以为小数加、减法也可以“末位对齐”。例题2的两道题(6.45+8.3和8.3-6.45)存在小数数位不同的问题,如果将例题2前置,当学生的计算出现分歧,即争论到底是末位对齐还是小数点对齐时,学生原有的认知平衡将被打破,迫使其改造已有的知识或经验,建立新的认知平衡,顺利地实现知识的迁移,较好地建构新知,实现对知识本质的深度认识。

(二)整合课时

结构化教学强调在宽广的知识背景中自主探究、主动建构,强调知识的网状结构。对于相似度高、容易混淆的教学内容,可以把它们整合在一个课时,并提供丰富的学习素材,让学生在深度的思考、激烈的争辩中实现知识的自我建构,促进学习的深度发生。

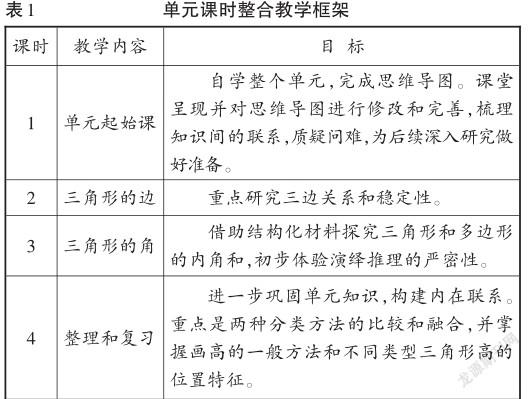

例如,人教版四年级下册“三角形”的教学中安排了三角形的认识(概念、各部分名称、底和高)、三角形的稳定性、两点之间的距离、三角形的三边关系、三角形的分类、三角形的内角和、四边形的内角和的知识。按“概念”“特性”“边”“类”“角”这样的顺序编排,看似合理。但仔细思考这些课时,发现应将知识间横向并联、并列的内容整体呈现。在教学过程中,我们发现在探究“三角形的高”时,对于钝角三角形的三条高没办法展开讨论,因为学生还未学习三角形的分类;在对三角形分类教学时,还未学习三角形的内角和,对直角三角形和钝角三角形解释也不够,这样的教学有点“不通”“不透”的感觉,无法让学生深度学习。基于这样的考虑,我们可以对本单元的课时进行整合,单元内容前置性学习,大概念统整,把单元内容纵向打通,形成结构,从整体上把握教材。

总之,实现学生的深度学习,教师要用整体关联的思想去理解教材,掌握知识间的纵向与横向联系;教师要用迁移的思想去读懂教材,将知识间的方法结构进行迁移同化;教师要用重组的思想去把握教材,在把握教材的整体结构及逻辑脉络的基础上对教材内容进行调整及组合。教师要有意识地从整体上认识和把握教材,解析教材,提炼核心知识,让学生“见树木,更见森林”,采用关联、迁移、重组进行“结构化”的引导。学生不断运用旧知识建构新知识的成长过程,有利于他们形成结构化的认识,从而实现他们的深度学习。