密胺树脂/碳化锆光热转换—相变功能复合微胶囊的制备及其性能测试研究

刘立珍,赵 涛

(1.上海纺织建筑设计研究院有限公司,上海 200060;2.生态纺织教育部重点实验室,东华大学,上海201620)

0 前言

在服装中加入相变材料可以使其具有智能化的内部温度调节功能,但由于相变微胶囊储能容量有限,其应用具有较强的时效性。以相变调温服装为例,当试验人员穿着具有调温功能的服装进入寒冷的户外环境时,服装内的相变材料发生凝固而释放热量,减少人体的热损失,进而起到保暖作用,但是这种加热效应会随着相变材料的完全凝固而停止[1]。只有当环境温度升高,相变材料再次存储热量后,才能继续在寒冷环境中发挥作用。

将光热转换材料引进相变材料中,使其具有将太阳能转换为热能的功能,即便是在低温环境中,也可以实现对相变材料的“充电”,从而促进相变微胶囊在低温环境中的长效使用。本文以正十八烷为相变材料,纳米碳化锆为光热转换材料,通过改变碳化锆用量,采用原位聚合法制备了一系列基于密胺树脂/碳化锆壁材的光热转换-相变功能复合微胶囊,并测试了其性能。

1 试验部分

1.1 原料

三聚氰胺(分析纯)、质量分数37 %的甲醛水溶液(分析纯)、三乙醇胺(分析纯)、一水合柠檬酸(分析纯)、氢氧化钠(分析纯)、无水乙醇(分析纯),以上均来自国药集团化学试剂有限公司;亲水改性的纳米碳化锆(50 nm),上海超威纳米科技有限公司;质量分数99%的正十八烷,阿法埃莎(天津)化学有限公司;质量分数19%的苯乙烯-马来酸酐共聚物钠盐(工业级),上海皮革化工厂。

1.2 光热转换-相变功能复合微胶囊制备

采用原位聚合法制备光热转换-相变功能复合微胶囊,制备流程见图1。

图1 密胺树脂/碳化锆复合微胶囊制备流程

密胺树脂/碳化锆复合微胶囊的制备过程包括以下三个步骤:

(1)正十八烷乳液的制备:根据文献提供的方法制备相变乳液[2-3],取一定量的纳米碳化锆(其用量分别设定为芯材质量的1%、3%、5%和7%),将其分散到去离子水中。同时,取苯乙烯-马来酸酐共聚物钠盐(SMA)与去离子水经混合搅拌,得到SMA水溶液。然后,将SMA水溶液倒入碳化锆分散液中,磁力搅拌10 min 后,经超声处理15 min,得到分散均匀的碳化锆悬浮液。最后,将正十八烷加入上述混合液中,高速剪切一段时间,得到正十八烷乳液。

(2)预聚体的合成:取3.76 g 三聚氰胺倒入6.05 g 甲醛溶液中,加入适量去离子水将其混合均匀,然后用三乙醇胺溶液调节其pH 值至8.5 左右,再转移到三口烧瓶中,升温至70 ℃,保温反应一段时间,得到预聚体溶液。

(3)微胶囊的形成:将乳液pH值调至4.6左右,随后倒入三口烧瓶中,升温至75 ℃。将预聚体溶液缓慢地滴加到乳液中,滴加完毕继续保温反应2 h,然后用氢氧化钠溶液调节体系pH值至8~9以终止反应。最后采用热乙醇和热水对微胶囊悬浮液进行洗涤抽滤各2次,所得滤饼在40 ℃的真空干燥箱中干燥24 h,即得微胶囊产物。

当碳化锆用量为0 g 时,所制备的微胶囊即为相变微胶囊,在本试验中作为空白对照。

1.2 测试与表征

(1)表面形貌观察和元素分析:采用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)观察微胶囊的表面形貌;采用X 射线能量色散谱仪(EDX)对所得产物进行扫描分析。考虑到铂元素与锆元素的峰位置相近,在产物测试之前,进行喷碳处理;

(2)耐热稳定性测试:采用热重分析仪(TGA)测试产物的热稳定性能;

(3)储热性能测试:采用差示扫描量热仪(DSC)测试产物的储热性能;

(4)近红外吸收光谱:采用紫外—可见—近红外分光光度计测试;

(5)光热性能测试:参考相关文献中测试方法[4],在此基础上搭建了光热转换性能测试装置(见图2),用于测试产物的光热性能。

图2 光热转换性能测试装置示意图

2 试验结果与讨论

2.1 表面形貌和元素组成

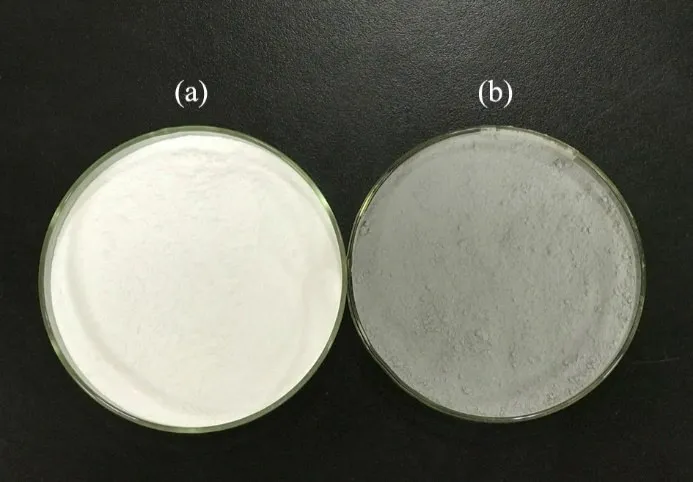

为了解微胶囊产品宏观形态,拍摄其电子图片见图3。

图3 相变微胶囊(a)和复合微胶囊(b)的电子图片

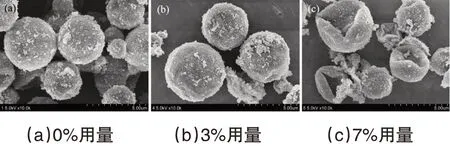

通过图3中(a)相变微胶囊与(b)复合微胶囊对比发现,添加了黑色粉末状碳化锆的复合微胶囊呈灰黑色的粉末状。由于在整体观察中复合微胶囊的颜色比较均匀,表明纳米碳化锆在其中的分布也较为均匀。同时采用场发射扫描电子显微镜观察了复合微胶囊的表面形貌,纳米碳化锆用量分别为0%、3%、7%时,制备的复合微胶囊的SEM图像见图4。

图4 不同纳米碳化锆用量下制备的复合微胶囊SEM图像

对比发现,未添加碳化锆和碳化锆用量为3%,时复合微胶囊均呈现出规则的球形;当碳化锆的用量增加到7%,时大部分复合微胶囊都出现了明显的凹陷,甚至有的胶囊呈现出显著的干瘪状。这是因为随着碳化锆的用量加大,较多亲水性的碳化锆颗粒分散在水相中,阻止了预聚体向芯材表面的富集[5],从而造成壳材减少,壁材变薄,在后处理过程中,芯材泄露,导致壁材的塌陷和干瘪。因此,复合微胶囊中碳化锆含量不宜过高。

采用X射线能量色散光谱仪(EDX)对纳米碳化锆用量为0%和7%的产物进行了扫描分析,见图5。

图5 纳米碳化锆用量为0% (a)和7% (b)时制备的微胶囊的EDX谱图

所制备微胶囊(密胺树脂微胶囊)的谱图中出现3 个特征峰,分别位于0.278 keV,0.393 keV 和0.528 keV 处,3 个元素特征峰分别是碳元素、氮元素和氧元素的特征峰。碳化锆用量为7%时,复合微胶囊的谱图中在2.048 keV处所出现的新峰归属于锆元素的特征峰[6],这表明复合微胶囊中有锆元素的存在,从而说明本试验成功制备了密胺树脂/碳化锆复合微胶囊。

2.2 耐热稳定性能

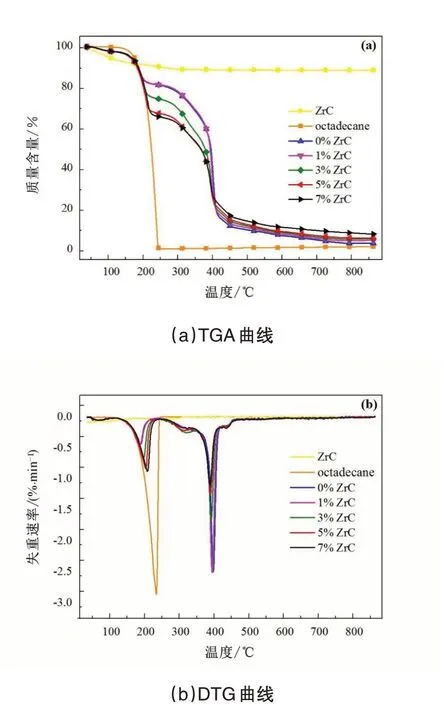

正十八烷与不同纳米碳化锆用量时所制备微胶囊的TGA曲线与DTG曲线,见图6。

图6 正十八烷和不同纳米碳化锆用量下微胶囊的TGA与DTG曲线

所有微胶囊样品的失重主要包括两个阶段。其中,第一个显著失重阶段的失重模式均与正十八烷的快速失重阶段相吻合,这表明这一阶段的失重主要是由于未包覆正十八烷的受热挥发[7-8]。可以以此阶段的失重率来表示胶囊中未被包覆的芯材含量(Cu),热重分析结果见表1。

表1 热重分析结果

随着碳化锆用量的增加,未被包覆的芯材逐渐增加。由于碳化锆用量较大时,有较多碳化锆分散在水相中,为预聚体提供了着陆点,从而导致壳材的损耗,未包覆芯材含量有所增加[5]。

第二个显著失重阶段发生在350~400 ℃之间,在这个阶段,微胶囊内部气态的正十八烷在加热条件下不断膨胀,而密胺树脂中的亚甲基键因受热而发生断裂,其3 维聚合物结构开始瓦解,从而导致壁材破损和芯材正十八烷的挥发[7]。由该阶段失重速率最大时的温度(Tmax)记录可见,添加碳化锆之后,微胶囊的耐热稳定性能略有下降,可能是碳化锆在壁材中分布不均匀,导致壁材强度有所降低。根据表1中残渣量的数据可知,随着碳化锆用量的增加,残渣量也增大,这是因为碳化锆在900 ℃以下都可以保持很好的稳定性。

2.3 储热性能

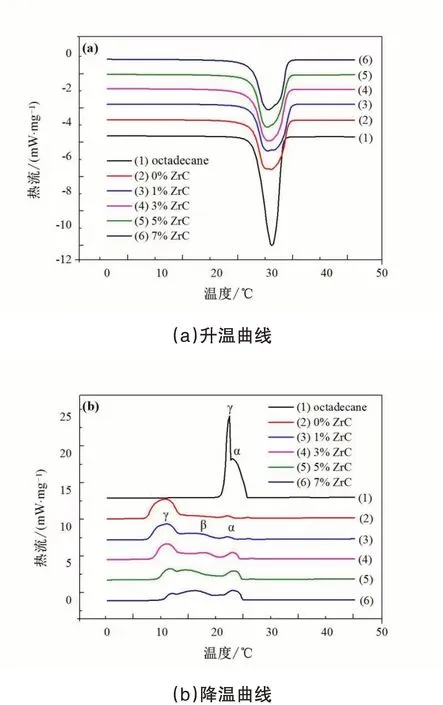

正十八烷和不同纳米碳化锆用量时所制备微胶囊的DSC升温曲线与降温曲线,见图7。

图7 正十八烷和不同纳米碳化锆用量时微胶囊的DSC升温与降温曲线

观察正十八烷和微胶囊的DSC降温曲线,可见正十八烷与微胶囊的结晶性能有明显的差异。在正十八烷的结晶曲线中出现了2个结晶峰,分别是α峰和γ峰,其峰值温度分别为22.8 ℃和22.3 ℃。据文献[9]报道,此处的α峰属于正十八烷由液相到旋转相相转变产生的异相成核结晶峰。旋转相是一种弱有序的结晶相,γ峰则属于液相到三斜晶相相转变产生的均相成核结晶峰。

在微胶囊的结晶曲线中出现了3个结晶峰,分别是α峰、β峰和γ峰。其中,β峰的出现归因于旋转相到三斜晶相的相转变过程[10]。γ峰的峰值温度左移到了11 ℃左右,这是由于微胶囊的粒径较小出现的过冷现象。

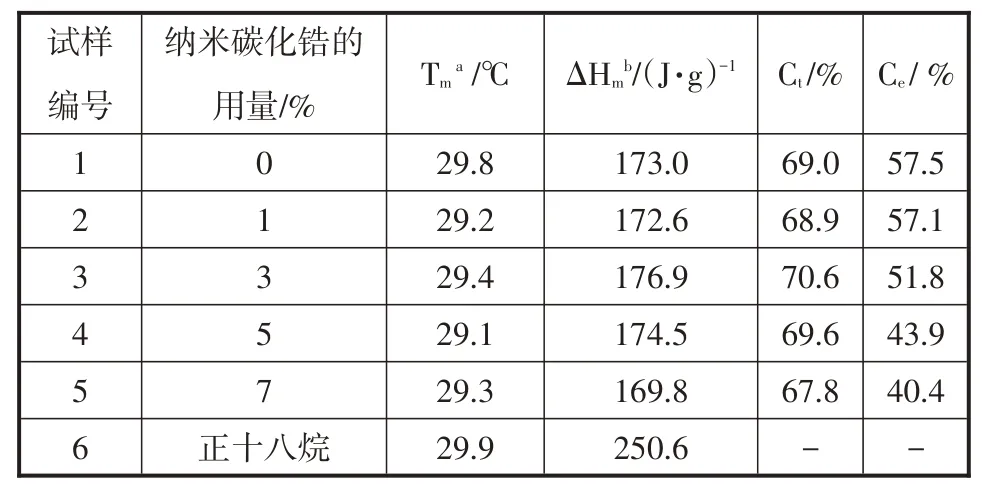

样品升温(或熔融)阶段的峰值温度和相应的热焓值记录,见表2。

表2 不同样品的热性能参数

由表2可见,正十八烷和微胶囊在熔融过程中都只有1 个相转变峰,而且峰值温度大都集中在29.5 ℃附近,这表明碳化锆的引入基本不会影响相变微胶囊的熔融温度。但与正十八烷相比,所有微胶囊的熔融热焓值出现了显著降低。对比表1 中Cu,以Ct表示微胶囊中总的芯材含量,芯材含量往往根据它的熔融热焓值进行确定,计算式见式(1)。

式中:ΔHm—相变微胶囊的熔融热焓值,J/g;

ΔHo—相变材料正十八烷的熔融热焓值,此处为250.6 J/g。

在此基础上,结合表1 中未包覆芯材含量Cu(%),可以得到微胶囊中被包覆的有效芯材含量Ce(%),计算见式(2)。

式中:Ce—微胶囊中被包覆的有效芯材含量,%;

Ct—微胶囊中总的芯材含量,%;

Cu—未包覆芯材含量,%。

总体而言,随着碳化锆用量的增加,微胶囊的有效芯材含量逐渐降低。与密胺树脂相变微胶囊相比,当碳化锆用量为5%和7%时,复合微胶囊的有效芯材含量由57.5%降低到43.9%和40.4%,二者都出现了显著降低,这是因为碳化锆用量较大时,微胶囊中未包覆芯材含量也增大。值得注意的是,当碳化锆用量为1%或3%时,微胶囊的有效芯材含量变化相对较小。

为进一步了解碳化锆引入对微胶囊结晶性能的影响,绘制了微胶囊不同结晶峰随碳化锆用量变化时结晶热焓值的变化曲线,见图8。

图8 纳米碳化锆用量对微胶囊结晶性能的影响

由图8 可见,随着碳化锆用量的增加,α峰和β峰的结晶热焓值逐渐增加,而γ峰的结晶热焓值则逐渐降低。当碳化锆用量为3%时,微胶囊γ峰的热焓值由146.6 J/g 下降到93 J/g,降幅可达37%左右,这表明碳化锆的引入有利于改善相变微胶囊的过冷现象。

2.4 光热转换性能

光热转换性能是功能复合微胶囊的一项重要的性能指标。红外灯照射下,不同纳米碳化锆用量下微胶囊的光热转换曲线,见图9。

图9 红外灯照射下不同纳米碳化锆用量下微胶囊的光热转换曲线

由于近红外光的热效应,在初始照射阶段(0~250 s),所有样品的温度都迅速升高。随后,所有样品的温度缓慢升高,在芯材相变材料受热发生熔融恒温阶段,微胶囊中的相变材料完全熔融后,所有样品的温度迅速升高,当碳化锆用量分别为0%、1%、3%、5%和7%时,微胶囊内部温度由室温升高到50 ℃所需要的时间分别为2 148 s、1 544 s、1 396 s、1 316 s和1 152 s。

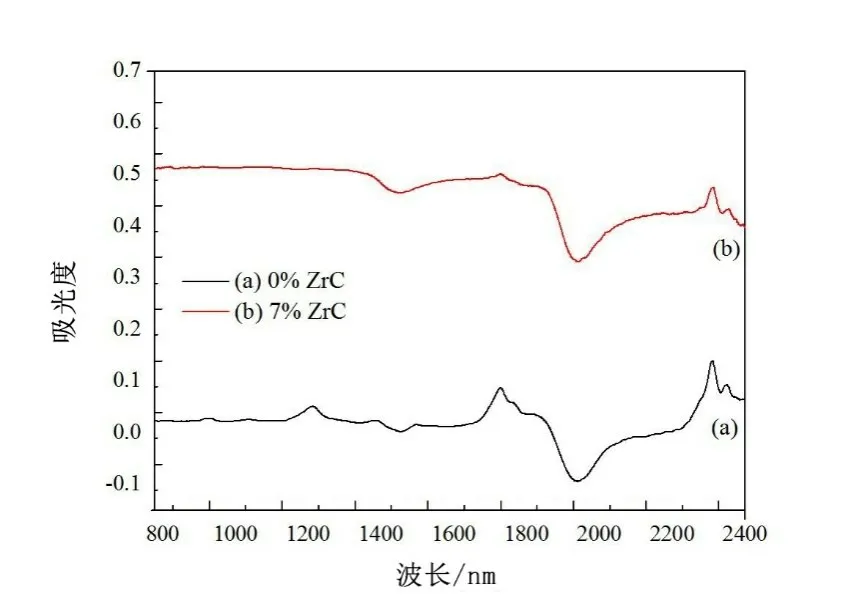

当纳米碳化锆用量为0%与7%时,微胶囊的近红外吸收光谱,见图10。

图10 纳米碳化锆用量为0%与7%时微胶囊的近红外吸收光谱

未添加碳化锆的密胺树脂相变微胶囊在近红外波段基本没有吸收,而添加了碳化锆的复合微胶囊在近红外区域有明显的吸收。可见,凭借着碳化锆的光热转换性能,当光热转换材料(即纳米碳化锆)的用量增加时,复合微胶囊对近红外光有更好的吸收能力和光热转换能力,并且升温速率随着碳化锆用量的增加而逐渐增大[11]。

3 结论

采用原位聚合法在乳化阶段引入纳米碳化锆制备了密胺树脂/碳化锆光热转换-相变功能复合微胶囊。利用各种测试仪器对复合微胶囊的结构与性能进行了表征。根据测试结果,分析了纳米碳化锆对微胶囊性能的影响。经过研究和分析,得出以下结论:

(1)扫描电子显微镜、能量色散X 射线光谱仪结果表明成功制备了基于密胺树脂/碳化锆壁材的光热转换-相变功能复合微胶囊。

(2)功能复合微胶囊具有较好的热稳定性。

(3)复合微胶囊的有效芯材含量随纳米碳化锆用量的增加而降低,当碳化锆用量为1%或3%时,对微胶囊有效芯材含量影响较小。

(4)纳米碳化锆的引入可以优化功能复合相变微胶囊的壁材结构,改善其过冷结晶现象。

(5)在近红外灯照射条件下,功能复合微胶囊均展现出较好的光热转换性能。