B 超引导下不同浓度罗哌卡因腋路臂丛神经阻滞麻醉的临床效果对比

柳钧

(甘肃医学院附属医院,甘肃 平凉 744000)

0 引言

临床医学上,腋路臂丛神经位于人体腋窝部位腋动脉的上下方,腋动脉是当人取仰卧位时手臂屈曲上举,在腋窝部位用手可以扪及到一波动的血管,腋路臂丛神经阻滞麻醉是在腋动脉旁进针注入麻醉药,采用腋路臂丛神经阻滞麻醉的方式可进行上臂下1/3肘部及前臂和手部的手术和治疗,其优点是并发症少,对呼吸和循环系统影响小。在B超的引导下,能更好观察患者肌肉、血管、神经等相关的组织,更好地观察到麻醉药物的扩散情况,提高麻醉阻滞的成功率。罗哌卡因是一类氨基酰胺类的局部麻醉药物,常用于外科手术,罗哌卡因具有麻醉和镇痛的双重作用。本研究对B超引导下不同浓度罗哌卡因腋路臂丛神经阻滞麻醉临床效果进行分析,具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择甘肃医学院附属医院2019年10月-2020年10月收治的需进行手部或前臂手术的患者80例为研究对象,经相关检测,所有患者均需进行手部或前臂手术,并被确诊。将80例患者随机分为三组:A组30例,男15例,女15例;年龄14~70岁,平均(41.38±4.52)岁;BMI指数22.36~28.31kg/m2,平均(26.36±1.36)kg/m2;给予患者0.381%浓度的罗哌卡因麻醉阻滞。B组25例,男13例,女12例;年龄14~70岁,平均(41.28±4.32)岁;BMI指数21.91~29.14kg/m2,平均(27.01±1.98)kg/m2;给予患者0.501%浓度的罗哌卡因麻醉阻滞。C组25例,男13例,女12例;年龄14~70岁,平均(41.36±4.59)岁;BMI指数23.01~27.91kg/m2,平均(25.98±1.12)kg/m2;给予患者0.752%浓度的罗哌卡因麻醉阻滞。三组患者一般资料(男女比例、平均年龄、BMI指数)分析后显示,差异无统计学意义(P>0.05),可以进行临床对比研究。参考本次研究的所有患者对本研究均完全知情、同意并签署知情同意书。我院伦理委员会对本研究也完全知情,并批准研究。

纳入标准:①经相关检测,患者被确诊需进行手部或前臂手术;②患者对本研究知情且签署同意书;③认知功能正常。

排除标准:①患有其他重大疾病患者;②不符合腋路臂丛神经阻滞麻醉适应证;③对本次使用麻醉药物过敏;④未签署知情同意书的患者。

1.2 方法

对三组患者采用麻醉,具体方法如下:采用B超观察患者腋下相关肌肉、血管、神经等组织相关情况,确定患者腋下肌肉、血管、神经分布位置,找准注射口,手术前30min,给三组患者注射0.5mg阿托品、0.1g鲁米那钠,同时在手术全程采用心电监护,同时监测氧饱和度。手术过程中,清理患者腋毛,患者采用仰卧体位外肢呈敬军姿状向外伸展成90°,麻醉医师站于患者患侧,用左手固定注射处肌肉,右手手持针头注射罗哌卡因,寻找腋窝处腋动脉搏动位置,取动脉搏动最高点为穿刺点。针头垂直刺入皮肤,斜向腋窝方向,针与动脉成20°夹角,穿过皮肤浅筋膜后会有脱空感,以患者是否存有异感为标志,若患者无异感则可缓慢进针。A组给予患者0.381%浓度的罗哌卡因麻醉阻滞;B组给予患者0.501%浓度的罗哌卡因麻醉阻滞;C组给予患者0.752%浓度的罗哌卡因麻醉阻滞。注射完成后对注射位置远端进行按压,充分发挥对肌皮神经的阻滞作用,同时应通过B超观察麻醉药物在患者局部的扩散情况。

1.3 观察指标

(1)观察三组患者麻醉效果。显效:患者在进行麻醉后,阻滞效果显著,患者感觉不到痛感,身体各项指标正常。有效:患者进行麻醉后,疼痛感降低但痛感未完全消失。无效:患者在使用后仍痛感明显。治疗有效率=(显效+有效)/所有患者×100%。

(2)收集三组患者的症状好转时间。包括温度觉起效时间、痛觉起效时间、镇痛起效时间相关数据。

(3)收集三组患者的不良反应的发生率并比较。

1.4 统计学方法

使用SPSS 22.0软件对数据进行分析,计量资料采用t检验,以()表示,计数资料采用χ2检验,以(%)表示,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组麻醉效果分析

根据三组麻醉效果分析显示,B组与C组的麻醉有效率高于A组,差异有统计学意义(P<0.05),如表1。

表1 三组麻醉效果分析[n(%)]

2.2 三组患者的温度觉起效时间、痛觉起效时间、镇痛起效时间分析

根据三组症状好转时间分析,C组患者症状好转时间明显短于A组、B组,组间差异有统计学意义(P<0.05),如表2。

表2 三组温度觉起效时间、痛觉起效时间、镇痛起效时间对比()

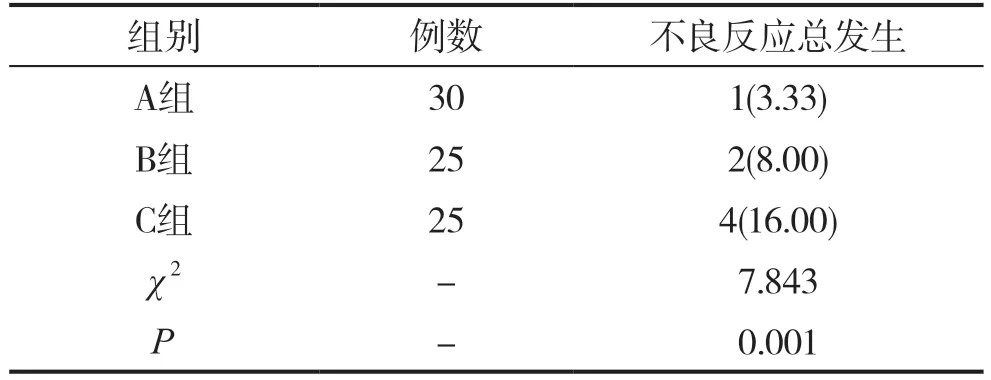

2.3 不良反应发生人数分析

根据三组患者不良反应发生分析显示,A组的不良反应发生率明显低于B组和C组,组间差异有统计学意义(P<0.05),如表3。

表3 三组不良效果发生人数对比[n(%)]

3 讨论

将局部麻醉药注入臂丛神经干周围使其所支配的区域产生神经传导阻滞的麻醉方法称为臂丛神经阻滞麻醉[1]。根据穿刺部位的不同一般可分为三种操作方法:肌间沟法、腋路法、锁骨上法。肌间沟法是在对患者患处进行常规消毒后穿刺点即相当于环状软骨边缘第六颈椎水平[2]。麻醉医师左手固定好注射处的皮肤,右手持7G的注射针头,垂直刺入,略向下后方推进,穿过皮肤浅筋膜后会有脱空感,以患者是否存有异感为标志,若患者无异感则可缓慢进针,进针位置正确后接麻醉注射器。本研究中采用的是腋路法,患者采用仰卧体位外肢呈敬军姿状向外伸展成90°,麻醉医师站于患者患侧,用左手固定注射处肌肉,寻找腋窝处腋动脉搏动位置,取动脉搏动最高点为穿刺点[3]。针头垂直刺入皮肤,斜向腋窝方向,针与动脉成20°夹角,缓慢进针[4]。

传统的腋路臂丛神经麻醉操作相对简单,也具有较高的安全性,因此传统的腋路臂丛神经麻醉操作在临床麻醉中被广泛运用。但腋路臂丛神经位置较深,而且所处位置神经错综复杂,同时不同的个体因体质的差异,腋动脉位置也不尽相同,所以传统的腋路臂丛神经阻滞麻醉效果不佳,麻醉的成功率不高,同时会存在损伤患者腋下神经、血管的可能,严重者会出现严重的不良反应和并发症[5]。通过B超引导则能更好地观察到患者腋下相关肌肉、血管、神经等组织,针对患者的个体差异更好地确定患者的注射位置,同时更好地了解到麻醉药物的扩散情况,增加了麻醉的成功率,尤其是B超的显像技术在近几年的医学发展中得到了很大的提升,能更加清晰地展示患者神经、血管、动脉的解剖关系,具有直观、方便、高性价比、成功率高、并发症少的特点[6]。腋路臂丛神经麻醉阻滞中运用B超进行引导能更加准确地定位的同时了解到麻醉药品起效的作用,罗哌卡因(Ropivacaine)是一类氨基酰胺类的局部麻醉药物,常用于外科手术,罗哌卡因具有麻醉和镇痛的双重作用,临床上主要用于外科手术区域阻滞和硬膜外麻醉及硬膜外术后或分娩镇痛。在B超的引导下,能更好观察患者肌肉、血管、神经等相关的组织,更好地观察到麻醉药物的扩散情况,提高麻醉阻滞的成功率[7-9]。本研究中将80例患者随机分为了三组,给予三组患者不同的麻醉剂量,A组给予患者0.381%浓度的罗哌卡因麻醉阻滞;B组给予患者0.501%浓度的罗哌卡因麻醉阻滞;C组给予患者0.752%浓度的罗哌卡因麻醉阻滞。在研究中发现,麻醉的有效率随着麻醉浓度的增加而增加,但三组的麻醉有效率均在90%以上;在温度觉起效时间、痛觉起效时间、镇痛起效时间上,麻醉剂量的浓度越高,温度觉和痛觉起效时间更快,镇痛起效时间更长;在不良反应发生人数上,随着麻醉剂量浓度的增加,不良反应发生率更高。结果提示随着麻醉剂量浓度的增加,镇痛时间得到了大大的延长,但在患者的生命安全健康上,应选用较低浓度的麻醉剂量,对于患者的健康影响更小,同时患者的不良反应发生率更低;比较镇痛效果,低浓度的麻醉剂量同高浓度麻醉剂量的作用相差不大,在有效率上差异较小;在不同浓度的麻醉剂量中,低浓度的镇痛时间虽然比高浓度麻醉剂镇痛时间短,起效时间也较慢,但低浓度的麻醉剂量的麻醉时间能满足完成手术的需要,同时对于患者的身体影响更小,不良反应出现的概率更低,安全性更高。

综上所述,B超引导下低浓度的罗哌卡因也可以发挥麻醉阻滞作用,使用0.381%浓度的罗哌卡因B超引导腋路臂丛神经麻醉阻滞综合效果更好,对患者来说安全性更高,更具有临床医学价值,适合推广使用。