论李纲与邓肃唱和诗

曾 玥

(厦门大学 中文系,福建 厦门 361005)

李纲①与邓肃②同为南宋时期闽籍爱国文人,一为抗金名臣,一为著名谏官,在爱国情怀方面,二者如明珠璀璨,交相辉映。《全闽诗话》评李纲道:“梁溪李忠定公纲忠义勋业照耀千古。人但知传其奏疏耳,至其所为诗,气格浑雄,才情宛至。”[1]《沙县志》载邓肃“少警敏能文,美风仪,善谈论”[2],除了政治方面的才能,他们还是颇具诗才的文人。在他们的交往过程中,留下了不少唱和诗,从他们的唱和之作中,可以进一步了解爱国文人的日常生活和精神内核,因此,研究二人的唱和诗就显得尤为必要。尤其对于李纲而言,其所存与邓肃的唱和诗数量大,创作时间特殊,对于研究爱国逐臣的谪居生活和心态有重要意义。但对于李纲和邓肃的研究,历来多关注二人的生平、政治、思想、交游等诸多方面,此类论著如《宋代爱国名臣李纲》[3]《李纲传》[4]《邓肃年谱》[5]《邓肃交游考述》[6]。近年来,学界对于李纲和邓肃的文学成就也给予了充分的肯定和关注,出现了一批研究二人文学创作的学位论文,如南京师范大学刘义的《李纲诗歌研究》、重庆师范大学刘桂花的《李纲贬谪诗歌研究》、山东师范大学孟丹的《邓肃诗文研究》。这些研究成果所取得的成就是喜人的,但对于李纲和邓肃的交游唱和之作尚未有深入的研究,金文凯的《邓肃与李纲的翰墨交游述略》[7]对李纲和邓肃的交游之作按年份作了梳理,并对个别作品作了引用和简单的分析,对诗人的精神内涵和所处的时代背景也有所交代,但并不全面。王兆鹏先生的《邓肃年谱》对二人交游之作有编年述略,但并未对作品本身进行研究。本文拟以明正德刻本《栟榈先生文集》[8]和王瑞明点校的《李纲集》[9]为依据,对其中所录的李纲邓肃唱和诗进行研究。

一、李纲邓肃唱和诗之发生

宋徽宗宣和元年(1119)六月,李纲因上《论水灾事乞对奏状》言京城水灾事,被贬南剑州沙县税务,于是年十二月到任,次年十月中旬离开沙县北归。其时沙县群星璀璨,文人云集,他们或诗文兼擅,或精通理学,彼此诗词庚和,写下大量诗词歌赋,成沙县文学历史上的一段佳话。李纲在沙县时寓居兴国寺,名其曰寓轩,“不以迁谪为意,吟咏自若”[2],他交游唱和的对象主要有邓肃、邓密、邓柞、邓纯彦、邓成彦、陈渊、陈正式、罗畸等人,其中邓肃唱和酬答存诗最多。

在中国诗歌史上,唱和是一种极为普遍的现象。据巩本栋先生所言:“所谓唱和,就是以诗词为形式进行的引发、应和,称为诗词唱和;原唱与因原唱诱导、触发而创作的能够在内容和形式上与其构成相互照应关系的诗词,称为唱和诗词。”[10]本文以巩本栋先生所言为基本标准,在此基础上,对李邓唱和诗进行严格的界定:记录交游而不引发唱和的作品,如《吴慎微邓志宏同游陈氏园》《戏成短歌从志宏求芍药》等不计入本文研究范围;对于同一事件所存交游诗有多首,部分记事,部分唱和的作品,如《志宏遗枯梅产芝》《志宏以家所生新芝遗予并以诗来次韵报之》,则前者不计入,后者计入;唱诗不是给对方,但对方有和诗者,如李纲有《罗畴老同游栖云院瞻礼新藏》给罗畴老,邓肃有和作《次韵李舍人》,则唱诗和和诗都计入李邓唱和诗。

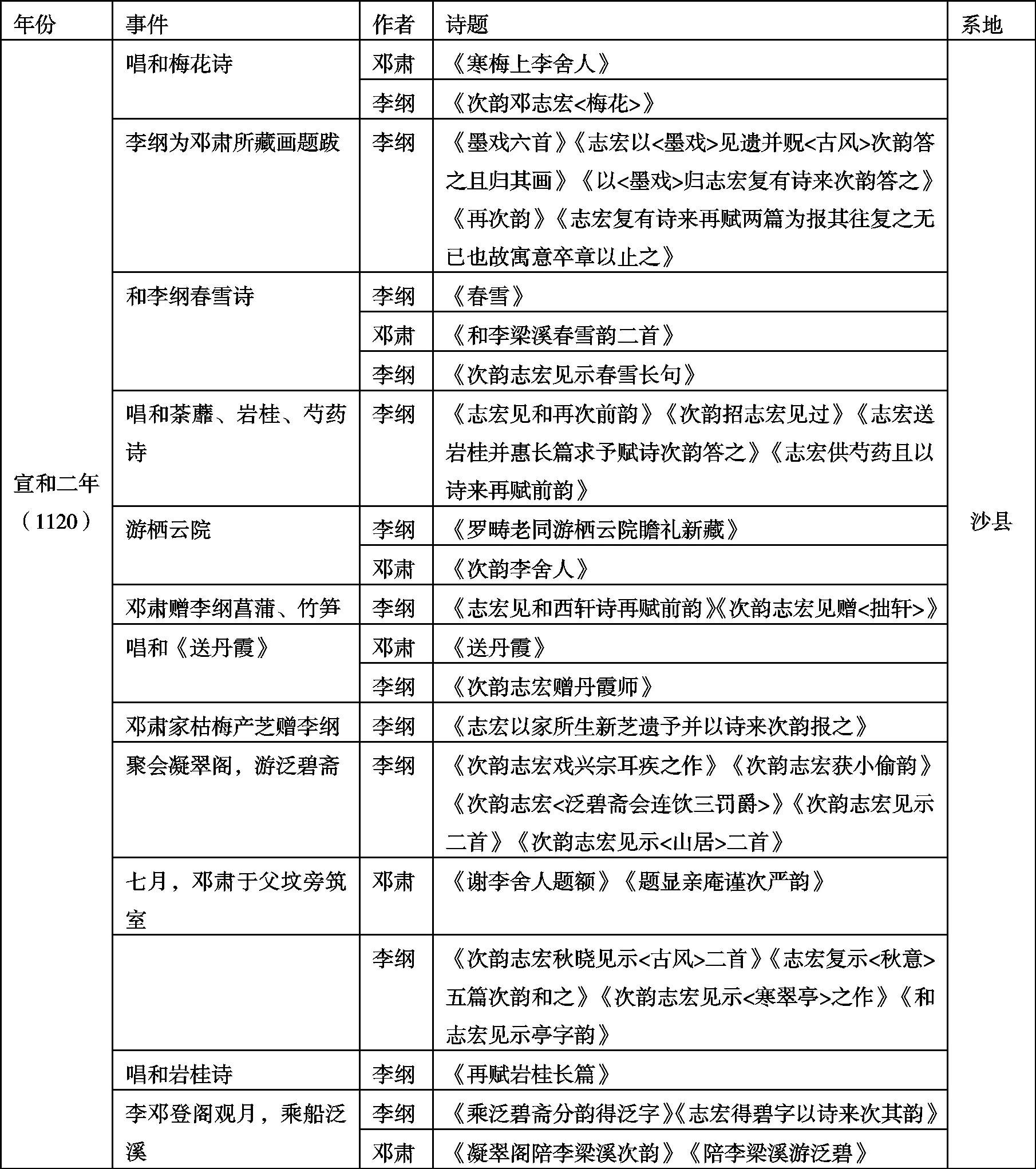

根据前文所述,在充分吸收前人研究成果(如赵效宣《宋李天纪先生纲年谱》[11])的基础上,统计整理得李邓唱和诗的创作情况如表1:

表1 李纲邓肃唱和诗一览表

从表1可以见出,李邓二人的唱和诗创作时地都较为集中,主要集中在宣和二年的南剑州沙县(今福建沙县)。从时间上看,这一年对李纲而言极为特殊。李纲被贬为沙县监税官,由于沙县偏远人少,税收任务并不繁重,加之沙县黄县令心知李纲被贬乃暂时,日后仍有官复原职之机,故给予了李纲诸多关照,使得本就精力充沛的李纲处理起公务来更加得心应手。因此,与邓肃密集唱和的这一年可以说是李纲一生中难得的清闲时光;从地点上看,二人唱和诗创作集中在沙县一地,这是由时间之短所限制的,诗人行迹局限,虽被贬谪,但远离了政治漩涡,外放南方边地,反倒注意起此前不曾过多留意的人情风物,广交诗友。李纲在沙县的创作,也是他一生当中诗文创作的一大高峰,据统计,“短短数年时间,李纲就创作诗歌一千五百六十六首,其中写作于沙县的诗歌有三百四十三首之多”。[12]因此,从时地两个方面来看,可以概览李纲被贬期间的生活状态,展现一代名相忧国忧民的形象之外闲雅淡然的一面。对于邓肃而言,李纲的出现则为他的居乡丁忧生活增添了一抹亮色,增加了一段难忘的友情,为他日后的仕途心态奠定了基础。此外,李纲的到来,为沙县的人文发展作出了不可忽视的贡献。李邓的唱和,带动了沙县一批文人的相与交游,作诗赠答,形成了一定的规模,所写的诗歌极大地丰富了沙县的文化遗存,为沙县增添了人文底蕴。

二、李纲邓肃唱和诗之性质

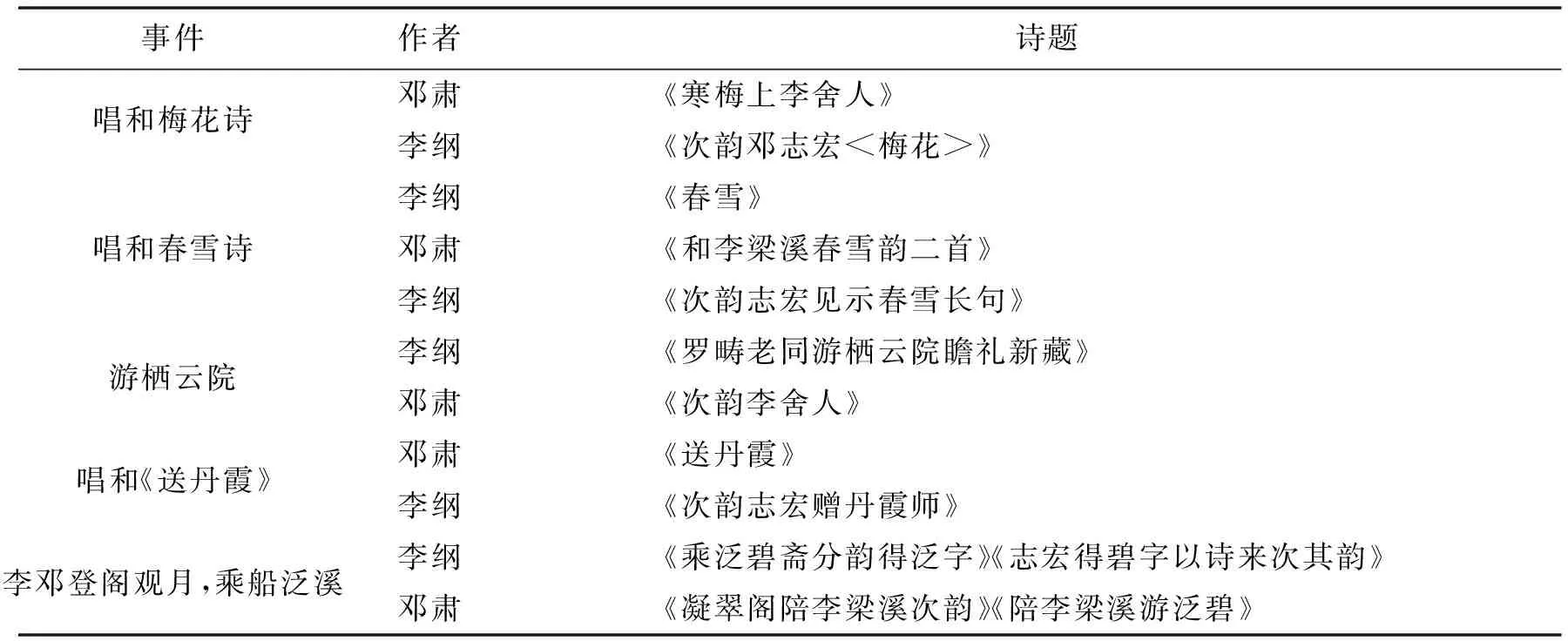

据表1可窥见李邓唱和的大致风貌,李纲现存与邓肃唱和诗44首,其中唱诗9首,和诗35首;邓肃现存与李纲唱和诗9首,其中唱诗3首,和诗6首。在这五十余首诗中,多数仅存唱诗或和诗,现在难以一窥他们酬唱往来的全貌,而能够唱和相应的仅存五组诗,如表2。

表2 唱诗和诗皆存的李邓唱和诗一览表

李纲与邓肃相识于宣和二年(1120),时李纲三十八岁,因建言献策被冠以越职言事的罪名而被贬南剑州沙县,邓肃三十岁,居乡丁忧。《宋史》卷三百七十五《邓肃传》云:“李纲见而奇之,相倡和,遂为忘年交。”[13]二人一见如故,互相欣赏,以诗歌为媒介,在平凡的生活中彰显南宋文人的闲雅生活。

李纲和邓肃的唱和始于宣和二年。是年初春,邓肃作有《寒梅上李舍人》开首唱之风,与此同时,李纲有和作《次韵邓志宏梅花》,二人以高洁的梅花为唱和之始,颇有意味。二人开始交游唱和之后马上有一次密集的唱和,起因是邓肃请李纲为他所收藏的画题跋,李纲《墨戏六首》有序云:“邓志宏所蓄墨戏凡六,曲尽其妙,求予题跋,各为赋小诗以见意”,根据二人所存唱和诗推断,此事引发的唱和多达四次,所以李纲在最后一首诗题中以“卒章以止之”为题,结束由为画题跋引起的这次唱和。可惜的是,邓肃的原唱不传,无法重点考察这次密集的唱和。在这一年里,他们有共同的朋友,如丹霞禅师、罗畴,有共同的爱好,如种植荼蘼、芍药、岩桂,有共同的活动,如凝翠阁之聚、游泛碧斋,这些人事把他们紧密联结在一起,进行了密集的有活动基础的唱和。

李邓的唱和诗是二人交游的产物,在二人的人生阶段中为这段交游进行定位是十分有必要的。对李纲而言,沙县之贬是他人生数次贬谪中首次较为严重的贬谪,由于此前没有类似的经历,故而这次贬谪无疑是对他人生经历的丰富。宣和二年十月中旬李纲北归,沙县谪居不过一年,随后李纲奉旨归京都,深夜刺臂挥血书,冒死闯宫留圣驾,直到人生阶段后期的孤身独苦海南岛,精心治理潭州府,最后“不辞羸病卧残阳”(《病牛》),李纲的生活始终围绕着家国大事,再难找出一段谪居沙县和众友畅诗文的闲雅时光。所以,文韬武略的李纲呈现给世人的更多是马上定乾坤的英勇将领、爱国名臣形象,文人李纲最多鲜活在文学研究者心中。因此,从某种意义上来说,沙县是李纲文学旅途的一个重要坐标,邓肃是其时最为重要的诗友之一。对邓肃而言,长年的居乡生活增长了他的学识,对他的视野和胸怀却造成了局限,李纲的出现,仿佛人生导师,对邓肃的人生观价值观产生了很大的影响。邓肃作《花石诗十一章》讽谏,固然有文人天性所致的成分在,但很难说没有与李纲交游受其忠正耿直的影响。并且,李纲对邓肃极为赏识,入相后,便向高宗极力推荐邓肃,靖康元年(1126)三月中旬,邓肃因李纲等荐召赴阙补承务郎,便是一例,可以说与李纲的结识是邓肃人生的转折点。

沙县之交是李邓交游之始,在那之后,宣和四年(1122)五月邓肃因《花石诗十一章》被斥回乡,于次年二度赴京考试途经梁溪,拜访居家丁父忧的李纲,离别时,李纲有《送邓志宏赴试南省》,诗云:“努力取殊第,自致青云端。春风得意后,期子从兹还。”表达了对邓肃的美好祝愿。钦宗靖康元年(1126)三月,在李纲的推举下,邓肃补承务郎一职,随后邓肃入京授鸿胪寺主簿,仕途生涯由此开始,李邓在京城有过短暂的相聚。高宗绍兴元年(1131)五月,李纲去潭州任职,邓肃作诗《送李丞相四路宣抚》为李纲送行,同年五月九日,邓肃卒于福州,这首送给李纲的诗成为了他的绝笔之作。可见,沙县之后,李邓的交游止于短暂的相聚,没有了初识阶段长时间的互动。从生活状态而言,也由文人诗文唱和生活转变为国事奔波操劳。且不论沙县之后不见二人往来唱和之作,即便有所作,诗歌中也少了文人气,多了爱国情,情感的转变是鲜明的。

考察李邓的唱和和交游情况,不难认识到沙县时期在二人政治生涯和文学生涯中的特殊性。李邓所作五十余首唱和诗,属于二人政治生涯早期之作,涉世未深,没有涉及政治的笔触,多为文人生活的实录,这在他们的作品中是难得的,由此可以感受李纲邓肃朝堂之外作为文人诗家的一面。由于他们的唱和诗散佚颇多,保留下来的这一部分更显珍贵,为丰富李邓形象,认识南宋名臣,解读南宋唱和诗提供了素材。

三、李纲邓肃唱和诗之艺术

在对李纲邓肃二人的唱和诗编年系地和交游情况进行了外部考察之后,再对唱和诗文本进行内部分析,方可得李纲谪居沙县期间的生活状态和二人唱和诗的真实面貌。

就内容方面而言,李邓唱和诗多为李纲贬谪期间、邓肃居乡期间南宋文人生活的写照,多记录文人雅趣之事,主题较为单一,听不见爱国文人高唱爱国情调的旋律。由于邓肃的唱和诗散佚较多,难窥全豹,因此对二人唱和诗内容的分析主要以李纲诗为依据。

在李纲现存的四十余首与邓肃唱和的诗歌中,虽然主题都是表现闲居文人的生活,但是内容丰富,记录下了李纲与邓肃的交游。有记录趣事者,如《次韵志宏获小偷韵》,其小序记载:“十三夜有小偷迨晓而获,志宏戏以诗来,次其韵”,中有“夜半偷儿亦可怜”句,尚感叹小偷不易,以此唱和,颇得其趣;再如《次韵志宏戏兴宗耳疾之作》,结尾云“通以智慧刀,濯以功德水。是病速须除,慎勿听邓子”,调侃邓肃所言治疗耳疾之法不然,应当以“智慧”和“功德”来除病。有谈文字寄托者,如《志宏复示<秋意>五篇次韵和之》(其五)“文字惊世人,一日传万纸”,《次韵志宏见示<山居>二首》(其二)“溪山胜处陪诗社,文字空中见法王”,其中可见出李纲在谪居生活中对于文字的寄托,展现了李纲具有军事谋略之外诗人真性情的一面。有言志者,如《志宏复示<秋意>五篇次韵和之》(其五)“又欲归梁溪,候门有稚子”“携幼酒盈樽,泛此东篱蕊”,《次韵志宏见示<山居>二首》(其一)“因公录示山居作,使我归休意转忙”,表达了李纲的归隐之心,但李纲本质上是牵挂朝政,忧国忧民的,因此他的归隐之心来得没有陶渊明那么彻底和强烈。当然,除了以上所列,李邓唱和诗突出的部分是记录二人交游的作品,如《志宏以家所生新芝遗予并以诗来次韵报之》《志宏供芍药且以诗来再赋前韵》《再赋岩桂长篇》等,兹录《再赋岩桂长篇》全诗如下:

月中有桂光更多,扶疏一轮枝干罗。天风飘下广寒子,岂与凡种同其科?四时不改碧玉叶,满庭自擢青铜柯。森然众木共培植,无异野鹤群鸡鹅。秋来隐圃风露冷,喷花香蕊尤婆娑。圃中自有隐君子,心与世远恬无波。对花度此九秋色,不以物外伤天和。西邻栟榈更好古,妙年欲制芰与荷。连墙请谒不知倦,宜尔鬓发忘其皤。天生逸才当有用,委弃寂寞理则那。吾衰尚有惜花意,零落奈此馨香何!却思梁溪有小圃,只恐松竹荒寒莎。未能归去老三径,且把诗句从公哦。[7]

这首诗作于宣和二年(1120)中秋前后,李纲《梁溪先生文集》卷一二还有《隐圃岩桂盛开兴宗屡以为供赋长篇以谢其意并简志宏》,邓肃见之,曾有和作一首,可惜已经亡佚,此为李纲见邓肃和诗的再和之作。这些诗记录下了他们以岩桂为题材唱和的过程,从中透露着他们的价值观。“天风飘下广寒子,岂与凡种同其科”一句,赞美岩桂的不同凡种,不落流俗。同时期的词人李清照也有“何须浅碧深红色,自是花中第一流”的名句,虽为咏桂,实则是自己的抱负和自信。李纲文武双全,颇有谋略,文才过人,暂时流寓沙县自是不甘心,借此道出了自己的自信。“圃中自有隐君子,心与世远恬无波”也是贬谪生活的投射,结句“未能归去老三径,且把诗句从公哦”亦是心声。《志宏复示<秋意>五篇次韵和之》(其五)有“又欲归梁溪,候门有稚子”句,这两首诗分别化用陶渊明“三径就荒,松菊犹存”“僮仆欢迎,稚子候门”之句,后者才言归隐之心,前者就说“未能归去老三径”,这才是李纲这位爱国名臣的真实想法。虽然在李邓唱和诗中见不到“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”这样直抒胸臆的爱国之句,但婉转而明确的不可归隐之心,正是李纲爱国底色不经意、下意识的真情流露。

从艺术方面看,沙县唱和诗具有体裁以古体为主近体为辅、语言平易而少故实、情感真挚冲淡的特点。

(一)体裁以古体为主近体为辅

李邓唱和诗凡五十三首,除十一首七言律诗之外,其余均为五七言古体诗,而不涉及绝句、五言律诗等诗歌史上为广大诗人所钟爱的体裁。实际上,不同的体裁各具特色,除了呈现的艺术外貌有所区别之外,对诗人也有不同的才情和心理要求。绝句短小精悍,表现的是刹那间的心领神会,要求言有尽而意无穷,不宜铺张不便叙事,对诗人的灵气有极高的要求,往往适合李白这样浪漫活跃、发想无端的诗人表达情思;律诗格律谨严,中间两联需要花极大的心力斟酌,力求写得工整漂亮,起承转合的结构也需把握到位,诗人作律诗,诗歌的情感很难不被格律的要求所分散。而古体诗用韵自由,字数不限,适宜铺排,古朴自然,对于诗人作诗的束缚要少许多,虽然在艺术的精巧性上不如近体诗,但是对于交游唱和这种具有私密性、自我性的诗歌而言已然是足够了。

李纲的诗歌当中,不乏优秀的律绝之作,如《夜坐三绝句》:

春夜沉沉气倍清,残编读彻忽三更。金釭挑尽空搔首,又听檐间雨滴声。平生最喜夜看书,人静身闲乐有余。识尽古人兴废事,何如一枕梦华胥!中宵风雨透窗纱,独坐无聊却念家。三月浙江无信息,寒灯何事结成花?[7]

这组律诗写得才情婉转,情感真挚,夜里独坐的深沉浪漫都表现出来了。这样优秀的律诗绝句还有《尝新橄榄二绝句》《白鹭》《次韵<种果>绝句》《七夕》《又七夕》等等,足见以李纲的诗才是可以驾驭绝句律诗这样对艺术要求稍高一些的体裁的。至于与邓肃的唱和诗中绝少见到律诗和绝句,内容决定形式,恐与二人唱和内容所造成的对古体诗这种体裁的适应性有关。

李邓唱和诗几乎不会单以情感作为贯穿全诗的支柱,而多以寒梅、书画藏品、春雪、岩桂、芍药、牡丹、趣事、友人等为媒介展开,或者托物言志寄情,或者记叙人事感怀。这就意味着,所作唱和诗要求有一定的容量,又由于作品出于自娱,不用为示人而作,为着内容和情感的真实,不受因为格律的束缚,因此用韵自由、字数不限、古朴自然的古体诗就成了不二之选,古体诗也就成了二人唱和诗体裁的主体。在古体诗之外,仍有一部分数量可观的七言律诗作为调和,是为李纲邓肃唱和诗在体裁上的特点。

(二)语言平易而少故实

根据现存的李邓唱和诗作品来看,无论是李纲还是邓肃,在语言的运用方面都体现出平易而少故实的特点。试看一组二人的唱和诗:

穷山触目纷茅苇,此意昏昏谁可洗。竹间忽破一枝梅,对月嫣然耿寒水。吟诗索酒满高堂,穿帘的皪射晶光。世上羶荤来不到,翦翦天风吹冷香。人言百花睡未起,独冠群花差可喜。那知和羹自有期,未用争雄压桃李。但怜雨雪正濛濛,寒意未舒万象穷。故作选锋驱残腊,挽回天地变春风。(邓肃《寒梅上李舍人》)[6]

空山极望皆黄苇,欲挽天河聊一洗。溪边的皪见梅花,冷蕊疏枝淡烟水。安得健步移吾堂,清夜桂魄来孤光。人寰尘土飞不到,鼻观寂寂闻天香。吾衰文思久不起,见子新诗端可喜。落英坐使笑夭桃,结实定知非苦李。年来踪迹堕空蒙,与子追随邈未穷。琢磨妙句觑天巧,为我一振诗家风。(李纲《次韵邓志宏<梅花>》)[7]

这是李邓创作时间最早的一组唱和诗,以寒梅为媒介,一则咏叹梅花独冠群芳、力压桃李,一则向对方表达唱和往来的欣喜和对纯粹友情的欣慰。不管是咏赞梅花的“人言百花睡未起,独冠群花差可喜”“那知和羹自有期,未用争雄压桃李”,还是表达见到诗歌喜悦的“吾衰文思久不起,见子新诗端可喜”“琢磨妙句觑天巧,为我一振诗家风”,都明白如话,未见斧凿痕,字面意思明朗,并无深意可追。此外,两首诗皆为古体诗,篇幅较律诗绝句大,但通篇却未见典故,虽厚重不足,然朗畅有余。

李邓唱和诗语言平易少故实,但偶有化用古人之句的情况,在诸多诗句当中颇为醒目。如“又欲归梁溪,候门有稚子”“携幼酒盈樽,泛此东篱蕊”(《志宏复示<秋意>五篇次韵和之》)化用陶渊明《归去来兮辞》“稚子候门”“携幼入室,有酒盈樽”句,又融入“东篱”意象,读之自然联想到“采菊东篱下,悠然见南山”;再如“胡马依风亦比嘶,云鸿随候正南飞”(《次韵志宏见示二首》)化用《古诗十九首之行行重行行》的“胡马依北风”句。这样的诗句巧妙化用古人诗文名句,没有典故的厚重感,但却为诗歌增添了文采和内涵。

值得一提的是,唱和这一行为在唐宋两代尤为盛行,唱和容易引起诗人之间的才华比较,卖弄文字、为文造情、故作高深语的情况不少。李邓时处沙县,远离京师,能够保持自己内心的朴素,付诸文字,平易晓畅,实属不易。

(三)情感真挚冲淡

邓肃长期居乡,虽然没有政治上的起伏和波澜,但是怀才不遇的愤懑必然是少不了的,而李纲方才被贬,政治上遭受了重创,不平则鸣,这些情绪当遇到知己,惺惺相惜,在创作中容易有所反映。但实际上,李邓的唱和诗中却没有情感变化大、表达政治失意的作品,总体情感呈现出真挚冲淡的特点。试举一例:

寸草春未报,秋风树不停。三年真忽尔,过隙白驹奔。庐坟吾岂敢,北堂有老人。作庵居释子,佛事勤朝昏。太史怜此意,高额揭显亲。梁间垂玉箸,壁上霭飞云。顾我何为者,传家空一经。栖迟已三十,寒灯尚短檠。北辕将适楚,捩手或翻羹。那能为亲显,只可充添丁。但念我先人,白首困飘零。射策不逢赏,青衫脱王庭。今焉逢太史,发挥自身名。坐令九泉下,冷骨复生春。显扬今在此,松楸万世荣。作诗敢论报,欲为几上铭。(邓肃《谢李舍人题额》)[6]

这首诗作于宣和二年七月,邓肃丁忧期满,在父亲的坟旁筑室,为感谢李纲题额而作此诗。诗中表达的主要意思有二:一则感叹丁忧时光易逝,怀念父亲;二则感谢李纲题额。全诗在这两重意思中往复两次,先由寸草、秋风起兴,生发“子欲养而亲不待”的追念之情,情感并没有高潮,对先人的怀念只是点到即止,简单叙述之后点出李纲为之题额之事,本可就李纲题额之事追述两人的友情,加以渲染,加深诗歌的情感力量,可是邓肃也没有这么写,马上又笔锋一转,写到显亲庵的梁、壁,写到先人的过往,可加深情感深度时,复又转到李纲题额上,表示李纲的题额使得先人“冷骨复生春”,表达感激之情。在这样一种沉郁顿挫的情感表达方式之下,所有的情感都被冲淡到每一句诗句当中,挑不出一句炽烈的表白,但字里行间的亲情和友情却绝无掩饰,真挚动人。

李邓的其他唱和之作,多为文人交游、互赠雅物的产物,有山水、物品、友人为媒介,不是向对方倾诉情感的直接抒情之作,但又并非无情,只不过想要表达的思想和感情都被分散到每一句简单的叙述之中,或者在篇幅大的古体诗中以不同的层次来表达,这种冲淡和沉郁顿挫的表达方式类似陶渊明和杜甫,而不似情感喷薄的李太白。李纲和邓肃这样的爱国文人,作诗能如此平稳内敛,不见唐人的外放,可以看出宋调不同于唐音之处,更可以窥见李纲这样的大人物在韬光养晦时淡然自适、热爱生活的一面。

四、结语

长期以来,李纲在政治、军事上的才能备受瞩目,然其文学成就少有学者涉及。直到20世纪 80 年代以后,学界才开始关注李纲的文学创作,陆续有学者撰文探讨李纲的诗、词、文、赋,对李纲的文学成就予以较为客观和公正的评价。[14]但在诸文中,以李纲诗歌思想的分析为重点,少有学者论述李纲某一题材诗歌的风貌。李纲与邓肃的唱和诗,数量可观,时地集中,创作时间特殊。它们是李纲贬谪生活、邓肃居乡丁忧生活难得的雅趣反映,是李纲的诗歌中不可忽视的一部分。艺术上,它们多用古体诗承载真挚而冲淡的感情,语言平易通俗。李邓唱和诗亦是南宋唱和诗的重要组成部分,由于唱和者在文学和历史上的重要地位,故对沙县的人文底蕴产生了深远的影响,也是了解沙县文人文化和南宋唱和诗的一扇窗口。

注释:

① 李纲(1083-1140),字伯纪,号梁溪先生,常州无锡人,祖籍福建邵武,两宋之际抗金名臣,民族英雄。能诗词,有《梁溪先生文集》《靖康传信录》《梁溪词》.

②邓肃(1091~1132),字志宏,号栟榈,沙县八都邓墩人,唐末崇安镇将邓光布将军的后裔,著名谏官。有《栟榈先生文集》二十五卷.