陕北矿区煤层稳定性及环境治理技术研究

李高阳

(榆林学院建筑工程学院,陕西 榆林 719000)

陕西省是我国的煤炭大省,其中,陕北地区的煤炭经济在我国名列前茅。陕北地区的煤层具有埋藏浅、开采厚度大等特点,但是随着煤矿开采的发展,各类问题逐渐显露。煤矿开采时需要完全切开上覆基岩,导致基岩面出现比较严重的破断角,而随着开采深度逐渐加深,边坡稳定性以及矿井内部稳定性都不同程度受到地质和轻微挖洞影响。对煤炭进行挖掘开采造成上覆基岩出现严重破坏,间接影响水-煤资源共生系统,进而影响水资源生态循环,同时还会导致生态环境破坏[1]。

评价矿区煤层稳定性主要是为了分析在某个固定范围之中煤层的变化特征与变化情况,根据评价分析结果获得煤层稳定性的综合指标,依据指标情况判断煤炭资源开发前景以及开采的合理性。在以往的研究中,由于技术水平限制,评价分析矿区煤层稳定性时会采用定性评价的方式[2-3],近年来,定量评价方式开始被运用到煤层稳定性分析研究中。但是煤层自身具有灰色特质,导致定量评价对于煤层稳定性的评价分析突破性较小,于莉莉等[4]通过变概比的方法分析煤层稳定性,在一定程度上能够进行定量分析并获得变量稳定结果;刘晨光等[5]使用灰色聚类的评价方法,对现有煤矿开展详细研究。尽管以上方法都尝试在定量评价方面展开探索,但是经过验证并没有获得满意结果。煤矿开采会给周围环境带来严重影响,陕北地区煤炭资源丰富,大规模高强度的开采工作严重影响环境生态平衡,这也是煤炭经济繁荣发展的当下,生态环境方面所面临的严重挑战,因此,矿区生态环境治理技术同样是需要关注的问题。本文针对煤炭资源比较丰富的陕北地区进行矿区煤层稳定性及环境治理技术研究,为相似条件矿区提供一定的参考和理论支撑。

1 研究区概况与煤层稳定性分析

1.1 研究区域地质情况

1) 地质及煤层特点。本文所研究的矿区位于陕北榆林地区,地势自北向南由高至低贯穿榆林市,地形为高海拔平原、丘陵地貌以及河谷平原,最高处海拔接近1 350 m。由于研究区域深处我国内陆平原,受地势、所处位置、大气环流等综合因素的影响,呈现温带大陆季风气候。该研究区域的主要含煤岩系为侏罗系,煤层出露厚度为64.22~274.58 m,岩层上部主要为紫色夹杂灰绿色的泥岩或者粉砂岩,连接夹砂岩透镜体下部岩层为灰白色砂岩间杂条带泥岩,最下部是砾岩,呈现出风化裂隙结构。根据岩层特性、煤层组合、古生物特性等,研究区域被划分成五个中级旋回。榆林地区煤矿受土地剥蚀作用和沉积作用影响,各煤层间距和厚度差异较大,本文重点研究矿区属于三角洲沉积回旋,中细粒砂岩构成该地区的主要土层结构,土层厚度在65~75 m之间,中间夹杂砂质和碳质泥岩[6]。煤层位于该土层的中上部,平均煤层厚度达到4.65 m,分为5上号煤层、5号煤层、4号煤层、3-1号煤层、3-2号煤层、3-3号煤层,共6层,分别在榆林组的第四段至第一段,其中,5号煤层、3-2号煤层和4号煤层分别位于第四段顶部、第三段上部和第二段中部。5号煤层和3-2号煤层属于全局可开采煤层,4号煤层属于局部可开采煤层,其余煤层都属于不可开采煤层。考虑到需要获得比较可靠的开采资料,因此只对开采价值较高的5号煤层、3-2号煤层和4号煤层的稳定性开展评价。

2) 煤炭资源开发导致的环境问题。煤炭资源开发是陕北榆林地区的经济命脉,其煤炭资源产量相当可观[7]。榆林地区煤矿在开采过程中主要使用全部垮落法,这种开采方法不回填、少支撑,对当地环境造成不可逆转的破坏,同时破坏水层结构,造成地下水大量流失。除了对地下水源与地表径流造成严重损坏,煤层开采还会严重影响矿区的地质环境,矿区各地都出现不同程度的地表裂缝与地表塌陷,地表建筑和土地资源也在各个层面受到破坏,严重影响居民生活和农业生产活动[8]。

1.2 煤层稳定性分析

现有研究多使用定性评价方式分析矿区煤层稳定性,但该评价方法存在界限模糊、区分难度大等问题,为了获得更加准确合理的煤层稳定性评价结果,需引进定量评价,将煤层的定性评价结果和定量评价结果相结合。定性分析从煤层厚度、结构、煤类、可采性和煤层对比五个方面进行,定量评价依据煤层厚度变异指数和变概比进行,使煤层稳定性的评价更加科学合理。

1) 定性评价。对矿区煤层开展评价时通常会使用可采面积、见煤点数、煤层厚度等指标,定性评价结果见表1。

由表1可知,5号煤层与3-2号煤层被判定为稳定煤层,而4号煤层被判定为较稳定煤层,定性评价煤层稳定性具有一定主观作用,认为干扰因素较多。考虑到这种因素影响,进一步使用定量评价方式对研究区域再次开展稳定性评价。

表1 定性评价结果Table 1 The results of qualitative evaluation

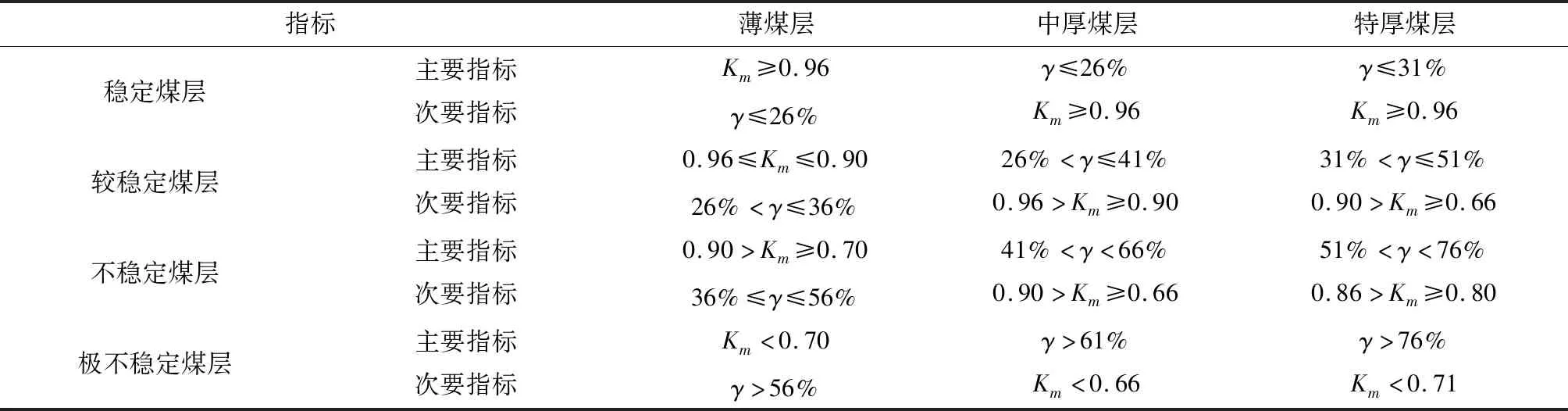

2) 定量评价。定量评价矿区煤层稳定性时,针对煤层较薄的区域,可采性指数Km与煤层厚度变异指数γ分别为主要指标和次要指标,对于厚度较高的煤层,指标重要度则相反。这两种指标在不同厚度煤层中的取值范围见表2。

表2 指标取值Table 2 The index value

除煤层厚度变异指数外,矿区煤层稳定性评估的另一个重要评价指标是变概比,该指标实质上是煤层可以开采概率与变异指数之间的百分比,即可开采范围中单位厚度变化所占的比率范围,占比大但是变概比小说明矿区煤层较稳定,反之则说明煤层不稳定。变概比在0%~30%之间属于稳定范围,在31%~60%之间说明煤层较稳定,在61%~90%之间说明煤层不稳定,变概比超过90%则说明煤层极不稳定。

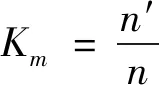

煤层可采性指数计算见式(1)。

(1)

式中:n为参与评价煤层厚度的见煤点数;n′为煤层厚度≥可采厚度的见煤点数。

煤层厚度变异系数计算见式(2)。

(2)

变概比计算见式(3)。

(3)

式中:α为煤点最低厚度;β为煤点最高厚度,如果n低于30,则在式(3)中使用Sn-1,如果n大于30,则在式(3)中使用S。

使用定量评价方法对5号煤层、3-2号煤层和4号煤层的各个指标进行评价,评价结果见表3。经过计算,定量分析结果与定性分析结果基本一致,同时也与研究区域地质研究结果一致,说明该评价分析结果较为准确。

表3 定量评价结果Table 3 The results of quantitative evaluation

通过以上两种评价结果可知,5号煤层属于稳定性较高的煤层,且数据显示近年来其厚度变化较小,具有良好的开采性。通过以上结果还可以看出,定性评价与定量评价相结合使得矿区煤层稳定性评价效果更加准确。

2 环境治理技术研究

2.1 水资源破坏与治理

1) 水资源破坏情况。煤矿开采过程中需要将地下水疏干,这种工程操作造成地下水水位明显下降,直接导致矿区水资源短缺,统计资料显示,陕北榆林地区煤矿开采之前湖泊数量近900个,但是进行煤炭资源开采以来,湖泊数量锐减,最近的统计结果显示湖泊数量不足80个[9]。以窟野河流域为例,从2000年开始陆续出现断流现象,2002年流量仅为1 680 m3/d,减少了约75%,通过数理统计和YRWBM模型计算得到每吨煤开采导致的河流径流损失量大约为5.27 m3。诸多主流水域水位严重下降水面积成倍数缩减,当地居民生活用水无法得到保障[10]。地下水资源的流失直接造成地下水流场丧失稳定性,煤矿开采前后水流场变化情况如图1所示。由图1可知,开采之前在水力梯度场作用下,地下水以较为缓慢的速度向泉口位置流动,实现水源补给;开采后煤层上方会发生不同程度的冒裂,导水裂隙带通过含水层,地下水流场出现剧烈变化。地下水集中向采空区域汇集,形成一个排泄区[11]。大规模煤矿开采还会在一定程度上造成地下水污染,这主要是由于开采时污水排放不合理导致的。

2) 水资源治理。针对陕北矿区煤矿开采造成的水资源污染及受到大范围破坏问题,从煤层矿井排水的角度开展制定治理措施。整合煤矿结构,将陕北榆林矿区划分成6个开采区,其中,1号开采区~5号开采区同时开采,6号开采区后期开采。设置污水处理站,前5个开采区的平均排水量为300 m3/h,平均复用量与排放量分别达到2 548.34 m3/d与6 487.12 m3/d。根据污水处理站的监测数据分析,矿区中的污染物主要是固体悬浮物与化学需氧量排放物,污水处理站针对这些污染物通常使用沉淀结合过滤的混凝处理工艺,保证经过处理的地下水能够符合相关规定的要求。矿区开采时,工人生活区也在矿区的关键位置,产生大量生活污水,因此矿区中还需要设置生活污水处理站。各开采区平均排水量达到644.3 m3/d,而开采区中的高端技术污水处理设备每日可处理污水达到731 m3,验证后显示,经过处理的生活用水,均可在矿区复用。由于煤矿开采需要排空地下水,导致无法从源头改变地下水流场和水资源利用情况,因此采取措施从污水处理的角度改善矿区水资源污染问题。

由于陕北矿区煤矿开采造成的含水层破坏、水位大幅下降等问题,其地下水分布结构与水流场都受到破坏,对陕北矿区煤层含水层的保护以在开采阶段实施保护措施为主。在煤矿开采过程中,采煤层采空区合理留设煤柱,其留设高度应大于导水裂隙带高度加保护层厚度,通常为60 m,以有效阻隔下部松散层孔隙水在开采的影响下泄入矿坑中,从而减轻矿坑排水对松散层孔隙含水层的破坏。对于已出现的含水层出水点,应及时进行注浆封堵或化学封堵等,减少地下水的流失。对于陕北矿区进行保水开采,保持基岩保护层厚度为15 cm,随着沙层厚度和潜水含水层厚度增加而增加,顶板基岩厚度在20 m以内,且该厚度与采高之比小于5,当煤层上覆隔水岩组厚度为采高的18倍以上时,停止开采,以加强煤矿开采用水管理,防止水资源的浪费,避免超采深层地下水。

2.2 生态污染与治理

1) 生态污染情况。陕北矿区的柠条塔煤矿、东坡煤矿、韩家湾煤矿紧邻黄土高原与沙地,土壤结构受风化和干旱影响,土质较松,土地表面纵横破碎遍布沟壑,煤矿开采导致土地塌陷,受到地形和气候的综合影响,植被遭受严重破坏,造成生态环境处于恶性循环的状态之中,煤矿开采加剧水土流失和土地荒漠化的进程。据资料显示,1992—2006年间,陕北侏罗纪煤田由于采矿工作产生的沙漠化面积达到167.3 km2,地表塌陷新增39.6 km2。

2) 生态环境治理。为恢复矿区生态环境,使用抗逆造林技术恢复矿区植被绿化。本文研究区域土地贫瘠,干旱情况严重,在使用抗逆造林技术之前还需要先使用树种土壤水分消耗模型分析植被水分消耗情况,以选择适合当地植被的沙地生长植物。预算水平平衡,需要使用降水量减去径流量、土壤储水量、土壤内排水量的总和,获得矿区实际蒸发蒸腾量,而降低土壤蒸发量,能够提升矿区中植物的叶面积指数。矿区土壤保水措施就是提升总蒸发量与植物蒸发量比重,进而提升植物水分利用率,在一定程度上保证矿区植物的生态平衡。

综上所述,在研究区域引进120个植物品种,丰富当地植被物种。考虑到研究区域早春时期容易出现干旱情况,使用抗旱保水新材料技术实现当地植被的供水。该技术通常使用吸水剂、保水剂以及塑料薄膜等设备实现当地植被作物在春夏两季的抗旱保水工作。在陕北神府矿区,使用粒径在0.5 mm以内的沃特保水剂,将神府矿区耕作土壤的综合肥力指数从0.20~0.45提升为0.45~0.60,达到中等肥力水平。从实际土地用肥情况和立地条件较低出发研究土壤保水情况,结合绿植所使用肥料的种类和用肥时间,调整植被修复施肥料的使用量,促进植物生长。

2.3 固体污染物与治理

1) 固体污染物情况。煤矿开采过程中,会从矿井下运输出大量矸石,属于煤矿开采的固体废物,大量堆积无法得到合理运用,造成固体污染物堆积。大量堆存的矸石长时间堆积在矿区中,极容易出现自燃、雨淋、泥化等情况,矸石作为固体环境污染物对矿区自然环境造成严重影响。1983—2004年,陕北神府煤矿仅在第一开发期和第二开发期就产生了6.32亿t的矿渣和废弃土石,每年生成3 160万t固体废弃物,平均每年占地达到290.72 hm2。

2) 治理措施。本文研究区域矸石产量约为55万t/a,按照上文中划分的6个开采区,1号开采区和2号开采区将煤矿开采后产生的矸石使用矿车经过轨道运输到2号开采区周围的临时区统一堆放,经过统一处理后运输到矸石处理厂。使用副立井提出3号开采区和4号开采区的开采矸石,运输到位于3号开采区的后山推挤,开采工作完成后使用胶带机运输到矸石处理厂。其余开采区的矸石存放场地设置在距离研究区域2 km的无人沟渠中,占地约为24.88 hm2,预估容量约为350万m3。为了防止矸石堆放区域对周围的生态环境造成污染影响,在矸石堆放区域周围设置防洪挡墙与排水沟,使用沉淀池处理矸石长期淋溶造成的污染液体,在春季干燥气候条件下还需要注意矸石粉末转变为扬尘污染。如果矸石开采区域长期堆积,会占用大量矿区空地,并造成土地污染、环境污染。虽然矸石与煤炭相比,是一种矿物质废料,但却是一种重要的建筑材料,为合理使用矸石废料,本文研究区域附近的矸石处理厂都已经引进设备将矸石废料制作成矸石砖,实现“变废为宝”。由于陕北矿区煤矿开采区域较大,所产生的煤矸石数量较多,因此在政府和地方相关部门的支持下建立三所大型矸石砖制作工厂,每年合计生产矸石砖超过3亿块,充分利用煤炭开采的矸石废料,既可以解决煤矿开采造成的固体污染物问题,还可以创造大量收入。由于矸石具有自燃能力,所以制作砖石时消耗较少,仅靠矸石自燃产生的热量即可烧制质量较高的矸石砖,这一特殊作用能够减少烧制过程中的煤炭能源消耗,据统计,每年在能源方面的节省价值超过1 000万元。设置矸石处理砖厂能够有效缓解矸石堆放问题,降低土地污染发生概率,有效解决固体污染物问题。

2.4 地表塌陷与治理

1) 矿区地表塌陷。陕北矿区煤炭资源较多,是“十三五”期间我国煤矿重点建设区域,但大量煤炭资源的开发,诱发了地表沉陷和塌陷事故。在对柠条塔煤矿、哈拉沟煤矿进行调查时发现,该区域地表主要为黄土沟壑,由于其自身特性容易在外界条件的影响下造成滑坡、变形等情况,在此条件下开采煤矿,土体滑移、变形等造成地表下沉,进而导致地表塌陷。在陕北神木县因开采导致的采空区面积达到了27.72 km2,致使附近近千户人家房屋出现损坏或倒塌,造成巨大的经济损失。

2) 治理措施。对于陕北矿区地表塌陷事故的防治措施主要有收集陕北矿区的地质数据、加强监测和预测地表塌陷灾害。总结陕北矿区地面塌陷的分布规律,结合煤矿开采活动的进度对未开采地区地表塌陷进行预测,并制定预防方案。对于已经产生少许沉降的地区,可以采取减轻地表塌陷的开采方法,如水砂充填法、矸石风力充填法等。对于已经产生地表塌陷的矿区,及时填埋土壤并压实,防止水土流失,保证土地的利用率。

3 结 论

本文对陕北矿区煤层稳定性及环境治理技术进行研究,采用两种方法综合评价研究区域的煤层稳定性,并提出多种措施以解决煤矿开采所导致的环境污染问题。稳定性评价结果与环境治理措施如下所述。

1) 针对可开采的5号煤层、3-2号煤层、4号煤层,综合定性评价方法和定量评价方法进行煤层稳定性的评价,两种评价方法均显示5号煤层、3-2号煤层属于稳定煤层,4号煤层属于较稳定煤层。如果这两种评价方法存在差异,可以将定性评价结果作为主要评价结果,定量评价结果作为次要评价结果,结合矿区的实际情况,开展综合性分析,更加科学合理地对研究区域煤层稳定性进行评价。

2) 陕北地区的地形、水资源、生态资源受到不同程度影响,针对这一情况,采取措施在矿区周围种植绿植,处理污水,通过矸石场处理固体污染物,实现研究区域环境治理。