转化:语文要素精准落地的有效路径

杨桂敏

语文要素的提出,让教师的教学有了目标、有了路径。但许多教师由于对语文要素的理解不够精准,定位有失偏颇,导致在实际操作过程中问题依然存在,教学效率依然不高。那么,如何让语文要素真正成为提高学生学习能力、提升学生语文素养的重要抓手呢?笔者结合自身实践,提出若干语文要素的转化策略。

一、化“抽象”为“具象”:基于要素分解教学目标

每一个语文要素,都非常清晰地为我们指明了文本的教学方向,让教学有了准确的着力点。然而,真正落实到每一课,仍有许多一线教师处于迷茫状态。究其缘由,只因语文要素相对于每课具体的教学而言,只是指明了大方向,并不能成为某一课具体的教学目标。因而,我们首先要做的便是化“抽象”为“具象”,把单元语文要素分解为可供落实的具体教学目标。笔者以五年级下册第七单元《牧场之国》的教学为例,谈谈如何将单元语文要素具化为可操作的教学目标。

1.承上启下观要素

《牧场之国》这一单元的语文要素是“体会静态描写和动态描写的表达效果”。笔者将本单元课文置身于整个教材体系中,发现有两个语文要素均指向“静态描写”和“动态描写”,且均出现在五年级。五年级上册:“初步体会课文中的静态描写和动态描写。”五年级下册:“体会静态描写和动态描写的表达效果。”但细读之下,表述略有区别。前者是“初步体会”,后者是“体会”;前者是“描写”,后者是“表达效果”。这就意味着,五年级上学期只需要学生在阅读中可以有效区分课文中的静态描写和动态描写,了解静态描写和动态描写的基本方法及不同效果,形成对静态描写和动态描写的基本认识,就达到了学习目标。在五年级下学期,要求有了提高。在“初步体会”变为“体会”,而且所体会的内容是从“描写”提升为“表达效果”,这当中就包含着作者的思想感情,蕴含着作者对美好心灵的追求。由五年级上册的初步体会即“辨识和判断”,到五年级下册的体会效果即“理解和鉴赏”,可见教材的编排是具有一定逻辑性和系统性的。因此,承上启下解读语文要素,是将语文要素“具化”的前提。

2.瞻前顾后解要素

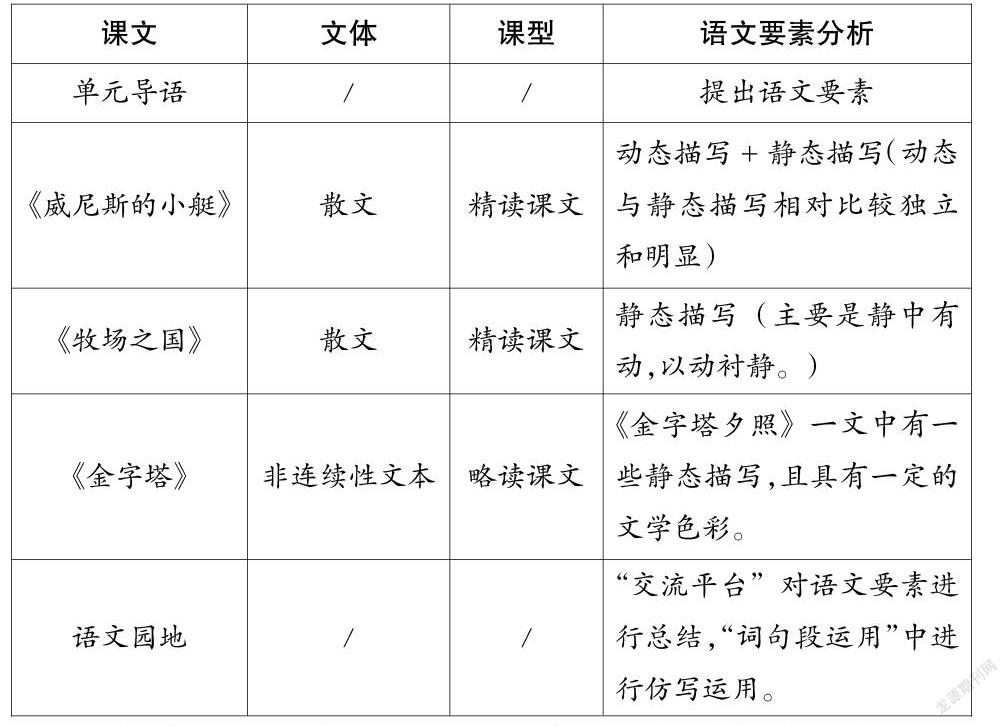

在此基础上,还需要将课文置身于单元整组中,从整体的角度系统解读语文要素。整组在语文要素安排上的序列如下表:

从单元导语提出语文要素,到三篇课文中的具体落实,再到语文园地中“交流平台”的总结,整个单元紧紧扣住语文要素来安排。尤其是三篇课文在语文要素落实上的异同点,值得我们细细分析。从上表中可以看出,三篇文章都运用了“静态描写与动态描写”的表达方法。前两篇是精读课文,后一篇是略读课文。其中,《威尼斯的小艇》中的动态描写和静态描写相对比较明显,特别是“船夫的驾驶技术特别好”这部分趋向于突出动态美,表现威尼斯的活力。“夜晚的威尼斯”部分突出靜态美,表现威尼斯的静寂。而《牧场之国》一文,通篇凸显的是荷兰牧场的宁静之美,但在表现宁静的时候,通过“见闻+感受”的方法,多处用了“以动衬静”的写法,而这种写法在静态描写与动态描写中是难点。《金字塔》则是一篇非连续性文本,其中的《金字塔》夕照中也有少数静态描写,且具有一定的文学色彩,因为这是一篇略读课文,学生稍加欣赏即可。

基于以上理解,我们将《牧场之国》在语文要素目标的落实上具体化:一是识别,识别哪里是静态描写,哪里是动态描写。二是体会,体会静态描写和动态描写有着怎样的表达效果。三是表达,明确这样的静态描写是怎么写的。这样的目标,既从大处着眼,又从小处着手,定位是较为精准的。

二、从“说教”到“实践”:探究要素展开学习过程

语文是一门实践性很强的学科,语文素养的发展与提升,离不开扎扎实实的语文实践。因为传统的课堂中内容分析一直占据主要地位,语文要素的落地变得迟缓与困难。没有实践,语文要素就只是抽象的语文概念,不会转化为活的知识,也不可能转化为学生的语文能力。那么,如何通过实践落实语文要素呢?

以下是《牧场之国》第2自然段的教学片段:

第一步:设置任务,探寻语文要素

师:哪位同学来读一读课文的第2自然段?

(生读)

师:假如要给这段文字配上音乐,怎样的音乐会比较合适呢?老师带来了三段不同风格的音乐,请你边听边轻轻读一读这些文字,想一想哪段音乐最适合。

(播放三段不同风格的音乐,一段激昂,一段欢快,一段舒缓。)

(生听音乐,默读,思考。)

师:谁来谈谈想法?

生:我觉得这段文字适合配上舒缓的音乐。

师:为什么?

生:因为这里的文字总体给人的感觉就是静

静的。

生:我也觉得是舒缓的。

师:嗯,这是你的想法。

生:我觉得可以配欢快的音乐。

以上教学,是为了让学生识别静态描写所设置的一个任务。这样教学改变了教师对语文要素进行说教讲解、“贴标签”式的做法,而是将静态描写这一写法的识别,巧妙转化为“给文字配乐”这一学习任务,引发学生主动潜心会文、亲历言语的实践过程。这个过程,便是学生主动解构语文要素的过程。

第二步:聚焦矛盾,深究语文要素

(针对“配什么音乐”这一问题,学生有了不同的意见。多数学生认为应配舒缓的音乐,少数认为也可以配欢快的音乐。)

师:现在,全班有两种不同的声音。请围绕这个话题进行小组讨论。

(小组讨论3分钟左右)

师:来说说自己的想法。

生:整个牧场都给人一种静静的感觉,这是比较明显的,配上舒缓的音乐就显得非常应景。

生:尽管这个牧场是静静的,但是动物们内心是欢快的、自由的,配上欢快的音乐,也是合适的。

生:虽然草原很静,但并不妨碍动物们自得其乐。

生:虽然你们说得有一定道理,但毕竟整体的感觉是静的,如果配乐是欢快的,那是否会破坏整个意境?

生:这里面的动感,都只是一种联想。所以,我也认为整体应该是静静的。

生:(点点头)应该是的。

师:总结一下,就是草原是静的,只是静中有动,而这种动也更加衬托出草原的静。所以,讨论的结果是,配上舒缓的音乐比较合适。是吗?

生:是的。

师:所以,牧场的静,不是一种“死寂”,而是静中有什么?

生:静中有活力。

生:静中有生命力。

“以动衬静”的写法,对于静态描写的辨别和判定来说是一个难点。针对这一难点,教师没有过多分析,而是放手让学生在自主、合作、探究中亲历学习过程。通过数次思维的碰撞,学生不仅能够顺利辨识出此处是静态描写,更能够顺理成章体会到牧场之国的这种“静”,不是“死寂”,不是“沉寂”,“静”的背后,是满满的生机与无限的活力。而这一切,均是学生自我探究所得,非教师一味说教所能达到的。正所谓“不愤不启,不悱不发”,只有当学生真正出现“愤”“悱”状态之时,教师才应伸出援手,做适当引导。如此,语文要素的落地也水到渠成了。

三、由“习得”转“内化”:评价要素锤炼语文能力

要想在一堂课内便掌握一个要素,这显然是不现实的。从长远看,衡量语文要素是不是得以落实,评价学生有没有通过语文要素最终形成语文素养,还得看学生是否能够通过语文要素的训练,最终形成一种持续的、稳定的能力。因此,落实语文要素,关键的一步还是对其进行拓展、延伸,最终使学生内化为自我的一种能力。这就涉及到如何评价的问题。语文要素往往是一个笼统而又抽象的概念,评价起来比较难。笔者以为,按照评价的目的不同,可以有如下两种评价:

1.单一型评价,强化能力的形成

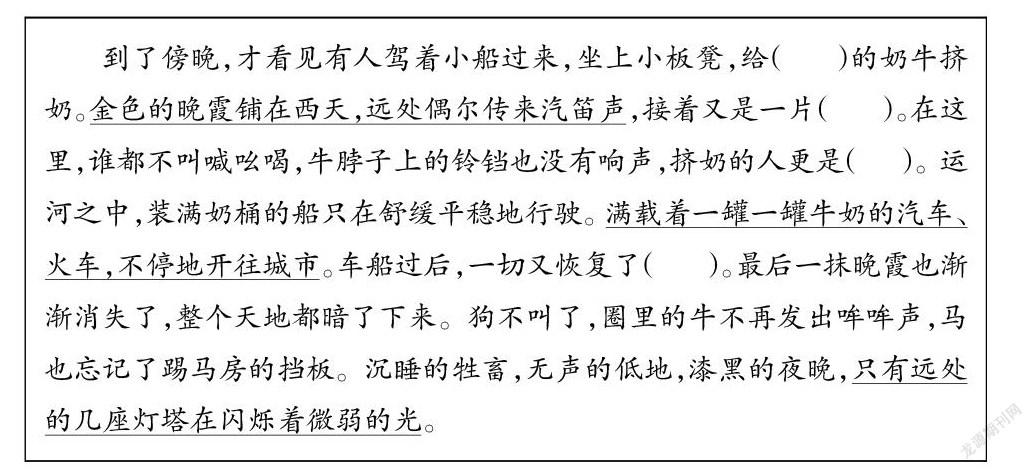

根据本单元的语文要素“体会静态描写和动态描写的表达效果”,在教学完课文之后,我们给《牧场之国》的重点语段设置了一些针对性的练习进行即时评价。

(1)把下列词语还原到课文中括号里。(填序号)

A.平静 B. 默默无言 C.寂静 D. 严肃沉默

从中可以看出,此时的荷兰牧场有着

的特点。

这一题,在体会用词精准的基础上,重点检测学生是否能识别这个语段采用的是静态描写这一表达方法。这一层次的评价,着眼于评价单元语文要素中的基本要求是否达成。

(2)画“ __________ ”的句子是(静态 动态)描写,对于整段话的作用是 __________ 。古诗“ ____________________ ,____________________”也是采用这样的写法。

文章多处采用这种“以动衬静”的写法,表达了作者的情感。此题,在第(1)题的基础上,更深入地检测学生是否已经准确把握“以动衬静”的写法,且是否能体会到这一表达方法的效果,并对其效果作了进一步的拓展,链接到相应的古诗句中。相较于上一题,这一题的评价维度更为深入。

(3)请你从“月光下的森林”“乡村的夜晚”“放学后的校园”等几个场景中选择一个,也用上“以动衬静”方法,表达出自己内心独特的情感。

最高层次的习得便是运用。此题,在体会其表达效果的基础上,让学生对“以动衬静”这一写法进行迁移运用,以评价学生是否已将语文要素内化。

多数教师有这样的意识:在教学完一个语文要素之后,紧跟着就是对其进行运用,所谓“活学活用”。纵观以上三道题,从识别其描写方法,到体会其表达效果,再到迁移运用,层层递进,螺旋式上升,有针对性地对本课的语文要素进行了全面精准的评价。单一型评价,因及時性加上针对性,使得能够迅速、快捷地检测出当下的语文要素是否落地。当然,因为形式与内容的单一,再加上时间与空间的限制,单一型评价,往往只是某个特定的语文要素的机械单一的迁移、推进和强化,其运用的“点”和“面”均有一定的局限性。

2.立体型评价,内化能力的养成

能力的训练非一朝一夕可成。笔者以为,从长远看,更为有效也更具价值的评价是立体型评价。换句话说,就是在某个语文要素的学习结束之后,能够在今后的学习生涯中以不同的方式进行反刍、有意识地予以消化,进而内化这种能力。比如,在《牧场之国》中教学了静态描写之后,教师可以陆续开展一些项目式的活动让学生进行评价。例如:

找一找:寻找有“以动衬静”的描写方法的经典语段。

赏一赏:写下自己的感受,并找小伙伴分享。

创一创:把文字所描绘的意境进行再度创作,转化为图画、表演等艺术形式。

用一用:写一篇文章,有意识地运用“以动衬静”的写法,并邀请同学来阅读和赏析。

如此评价,一改单一的以答题进行检测的方式,以项目的方式推进,充分调动了学生的各种感官,真正达到以“评”促“学”的目的。在这样的评价之下,学生的所获所得也定是多元且丰满的。当然,立体型评价也可以涉及更多的点,拉长时间线,形成一个立体的“拓展面”。如教学了“提高阅读速度”的方法之后,首先,在下一组民间故事的教学中让学生进行实践。因为民间故事内容比较长,适合进行速读训练。接着,教学到五年级下册古典名著单元,又可以通过开展其他名著的阅读,对“提高阅读速度”进行专题训练。而到了六年级上册教学到“有目的的阅读”时,可再次进行一次对接,进一步提升学生的这一能力。最后,还可以通过班级读书会,在阅读整本书的过程中让学生不断加以运用。整个评价过程,涉及的面非常广,且时间也拉得较长,随着评价的深入,学生逐渐形成一种立体而多维的能力,最终达到语文素养的内化、语文能力的提升。不受时间与空间的限制,凸显评价的多角度与多维度,是语文要素立体型评价的一个明显优势。

语文要素的落地不能一蹴而就,是一个长久的过程。只有适时学会转化,真正将每个单元的要素逐一落实、落地,并持之以恒地去实践,才能提升学生的阅读能力。■

(作者单位:浙江台州市路桥区金清镇中心小学)

责任编辑 宋园弟