聚氨酯在医疗器械领域的应用

赖宇堃,王书晗,刘文亮,高小凤,彭俊,柯浩奇,刘尧,刘洪伟

深圳市药品检验研究院·深圳市医疗器械检测中心 (广东 深圳 518055)

聚氨酯材料在日常生活中应用广泛,如作为泡沫用于汽车和家居装饰,或是聚合物用于建筑业、鞋类制造、涂料和黏合剂以及纺织品。在医学领域,聚氨酯也在众多日常用品和专业设备的应用中起着至关重要的作用[1],如用于手术器械、医疗植入物等经常与人体接触的医疗设备以及微型封装设备,这些器械除了需要具备必需的生物相容性之外,根据不同的用途还需具备一些其他特性,如柔韧性、强度、记忆性、可加工性等[2]。聚氨酯拥有良好的机械性能,易于加工成型,具有优异的生物相容性和分子结构可设计性,且通过改变聚氨酯主要原料二异氰酸酯和二元醇,可以合成具有不同性质(如不同熔点、软化点、和机械强度)的聚氨酯材料。此外,也可通过其他改性生产各类用途广泛的材料,如用二胺类代替二醇单体作为扩链剂提高所合成的聚氨酯热塑性和弹性;或者结合使用多官能醇和发泡剂生产刚性或柔性泡沫。聚氨酯除了具有广泛可调的物理性质外,其还具有良好的生物相容性,可作为生物可降解材料。目前,应用于医疗领域的聚氨酯可分为可降解聚氨酯和不可降解聚氨酯[3]。可降解聚氨酯由脂肪族二异氰酸酯作为硬段和聚醚聚醇作为软段合成,可以被分解成生物体可吸收代谢的小分子;不可降解聚氨酯主要由甲苯二异氰酸酯(toluene diisocyanate,TDI)、二苯甲基二异氰酸酯(methylene-4,4’-diphenyldiisocyanate,MDI)等芳香族二异氰酸酯合成,可作为长期植入物应用于人体。因此,聚氨酯既可用于永久性医疗植入物,也可用于需要降解的系统,如组织再生支架。

尽管聚氨酯具备强大的潜力,但其也存在一定的缺点:部分早期的非降解器械,特别是导管引线,随着时间的推移被发现会降解产生致癌物质,如在隆胸手术中使用的聚氨酯泡沫存在产生致癌胺的风险,尽管这种风险微乎其微,但科学家和工程师们仍在继续研究如何降低这种风险。本研究首先介绍了聚氨酯的合成工艺,总结了其主要结构及性能特点,然后介绍了其在医疗器械领域的应用情况及研究进展。

1 聚氨酯概述

聚氨酯由德国拜耳公司于1937年生产。由于当时的尼龙仍受到有效专利保护,所以聚氨酯在一定程度上成为了尼龙的替代品。聚氨酯在20世纪50年代开始被广泛使用,主要以膨胀形式(如聚氨酯泡沫)用于床垫和床上用品等,或用于生产莱卡和氨纶等特种纤维。聚氨酯合成的基础是异氰酸酯反应。该特性赋予单体足够高的反应活性,以在可接受的时间范围内聚合,同时对亲核试剂进攻等反应保持足够的动力学惰性,以允许其在无需特殊处理的情况下使用。

2 聚氨酯的合成

合成聚氨酯的主要原料包括异氰酸酯单体、聚合物多元醇、多元胺、扩链剂、催化剂和其他助剂。

异氰酸酯可以在实验室中以多种方式形成,如柯提斯&霍夫曼(Curtius&Hoffmann)重排反应。在工业上,异氰酸酯可用光气化法制备,其反应过程可简单表示如下:

该反应的基本反应是平衡反应,如及时从系统中脱除氯化氢,反应将会向异氰酸酯生产方向移动,这是光气化法制备异氰酸酯的基本原理。但在实际生产中,该反应要复杂很多。根据合成反应的方式,光气化法可分为以下4种。(1)胺的直接光气化:是将胺加到冷的光气溶液中反应,首先生成氨基甲酸盐化合物和胺的盐酸盐,然后在通入光气的过程中逐渐升温,使氨基甲酸盐化物和胺的盐酸盐转化生成异氰酸酯,此法是目前异氰酸酯工业生产的主要方法。(2)胺盐酸盐的光气化:是先将胺化合物在溶剂中转化成盐酸盐,然后在高温下通入光气反应,此法由于盐酸盐溶解性较差,反应温度较高,一般只作为实验室的合成法。(3)氨基甲酸的光气化:此法和以上两法相似,为减少氨基在反应中出现大量副反应,使异氰酸酯收率下降,可使用分步反应程序,在胺化合物的溶剂中通入二氧化碳,使胺首先转化成氨基甲酸盐,进行冷光气化反应生成氨基甲酸盐络合物,然后在高温光气化反应中生成异氰酸酯,此法可用于六亚甲基二异氰酸酯(hexamethylene diisocyanate,HDI)的工业化生产。(4)气相光气化法:以上3种均为液相反应,反应均在惰性溶剂中进行;该法为气相法,胺在惰性气体或惰性溶剂的蒸气中气化,在催化剂存在的条件下于150~470 ℃进行光气化反应,生成的氨基甲酸盐络合物在惰性溶剂和脱盐酸添加剂的作用下加热,分解后生成有机异氯酸酯。

目前,大规模工业化生产有机异氰酸酯主要使用的是胺的直接光气化法,该法又称为胺的两段光气化法,即将胺的光气化反应分为冷光气化段和热光气化段;将胺化合物原料和光气分别溶解在惰性溶剂中,如氯苯、二氯苯、甲苯、氯化萘及1,2,4-三氯苯等,并使它们在0 ~70 ℃的低温阶段进行反应,在此阶段,它们主要生成酰胺和胺的盐酸盐,以及少量的脲类化合物,反应过程如下:

其中式(3)(4)为主反应,式(5)(6)为副反应,尤其是式(6),原料胺化合物与生成的异氰酸酯产物反应对合成危害较大,不仅可使原料胺和光气的消耗量增加,而且生成的脲类化合物会与光气进一步反应生成焦油树脂状化合物,使系统中废渣量增加,给反应和工业处置造成一定困难。因此,要严格控制反应温度等工艺条件。同时,在工业上,通常是将氯化氢或二氧化碳通入溶于溶剂中的胺,使它预先生成胺的盐酸盐或胺的碳酸盐,以减少不必要的副反应产生。

合成聚氨酯首先要将异氰酸酯单体预聚,一般是将过量的二异氰酸酯与聚醚二元醇或聚酯醇反应,形成异氰酸端基。反应过程如下:

式(7)由二异氰酸酯与二元醇反应形成线形嵌段聚氨酯。其中二异氰酸酯构成硬段,含羟基的分子构成软段。聚氨酯的的许多性质,如玻璃化温度、熔点、模量、弹性、抗张强度、吸水性等,均可以通过调整硬段和软段的种类、比例来实现。常见的二异氰酸酯单体包括TDI,苯胺与甲醛反应生成的MDI,以及包括HDI、3-异氰酸酯甲基-3,5,5-三甲基-环己基异氰酸酯(俗称异佛尔酮二异氰酸酯,isophorone diisocyanate,IPDI)和MDI的氢化形式4,4'-二环己基甲烷二异氰酸酯(4,4’-dicyclohexylmethane-diisocyanate,H12-MDI)等在内的脂肪族异氰酸酯[4-5]。当使用上述异氰化物合成聚氨酯时,降解将产生酰胺,特别是芳香族酰胺,存在致癌的风险。因此也有使用分解产物可能是天然物质的单体,如赖氨酸二异氰酸酯(l-lysine diisocyanate,LDI)[6]。常见的二异氰酸酯单体见图1。

图1 常见的二异氰酸酯单体[7]

二异氰酸酯单体结构不同,合成的聚氨酯性能也不同。对称性较好的单体合成的聚氨酯结晶性会更强,微相分离的程度越大,硬度、强度、耐热性和弹力会有所提高。随着二异氰酸酯结构中苯环数量的增加,合成聚氨酯的硬度、强度、耐热性和弹力也会相应提高。但是芳香族二异氰酸酯在紫外线照射下容易黄变。

如果对聚氨酯预聚物的分子量有较高要求,如弹性纤维和橡胶还可以用二元醇和二元胺或)进行扩链。用二元胺扩链后主链中间将形成脲基团。聚氨酯用作弹性体时,需要交联。在加压加热条件下,分子链中的异氰酸酯特征与另一分子的异氰酸端基进行反应,产生交联。此时硬段实际上充当热塑性弹性体的交联剂。这类材料的合成路线包括端羟基聚醚或聚酯与过量二异氰酸酯反应形成高分子量二异氰酸酯。然后这种大分子单体与扩链剂反应,如二醇、胺或联氨,形成高分子量体系。

这种非均相的结构赋予了聚氨酯许多优良特性,如低血栓形成性,良好的生物相容性,优良的可加工性、韧性、弹性和抗疲劳性,其优异的化学药品耐受性能也使得其在药物载体方面备受关注。

3 聚氨酯的组成及其片段性能

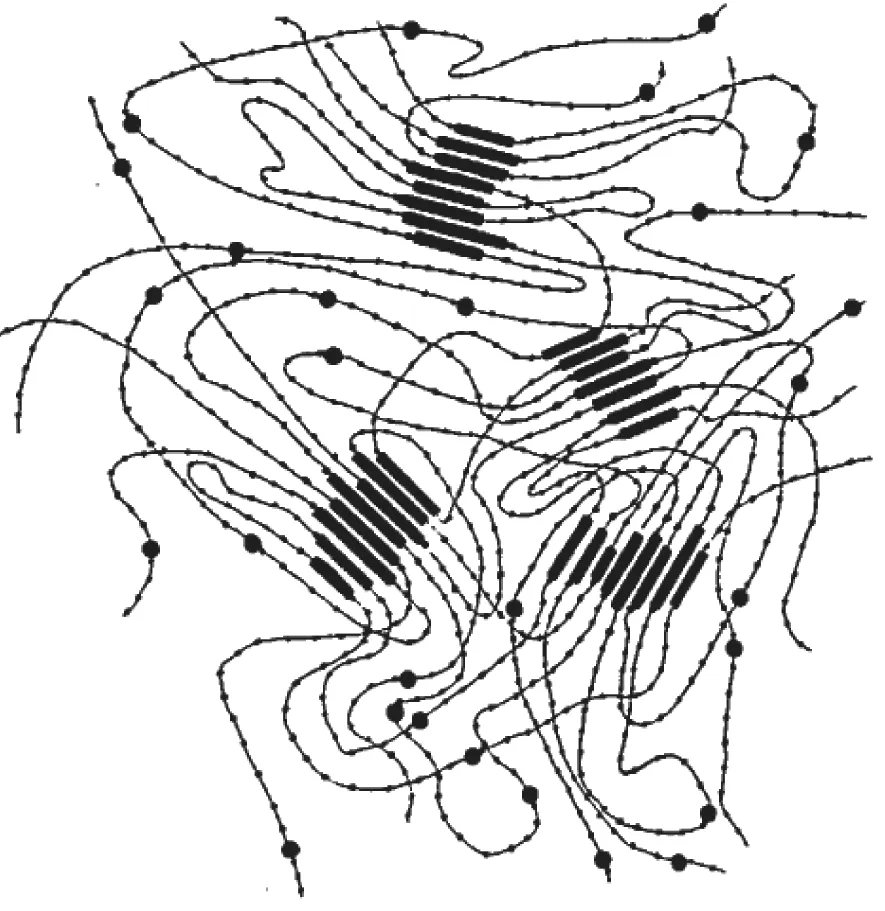

上文提到聚氨酯由硬段和软段的弹性体分段构成,硬段和软段的化学性质、相互作用和微相分离决定了聚合物的力学和化学性能。一般来说,硬段作用在于可逆交联反应而软段赋予系统弹性和灵活性。图2为聚氨酯的一个分子链模型[8-11],其中棒状线段代表了大分子二异氰酸酯硬段,而珠串状线段则是二异氰酸酯偶联聚醚软段。

图2 聚氨酯单链模型

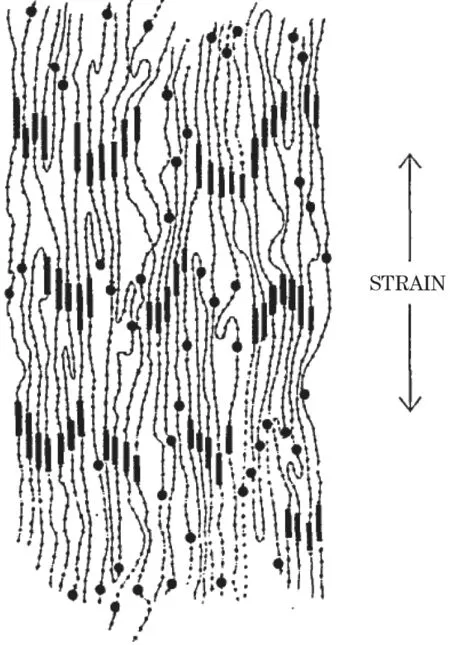

图3展示了无应力下的聚氨酯截面结构,二异氰酸酯硬段在氢键作用下聚集在一起形成结晶区域,而聚醚软段排列则相对无序;结晶态的硬段部分与软段形成微相分离。随着延伸率提高(图4),聚醚软段平行于拉伸方向定向结晶,而硬段的应变方向是与其结晶域的长轴对齐的,所以单个的硬段结晶域通常横向于应变方向。当施加极大的应力(-500%)时(图5),硬段的结晶区域被破坏,单个片段在应变轴的方向上排列,形成副结晶区域,随着诱导结晶程度的增加,拉伸试样的回缩力减小,此时软段趋于松弛。对于热塑性聚醚型聚氨酯[poly (ether urethane),PEU],对聚氨酯材料进行热处理也会严重破坏硬段的形态,其性质会发生变化(下文会涉及)。此外,有研究表明,医用聚氨酯的血液相容性也与其硬段部分和软段部分形成的微相分离结构有关[12]。也有人解释了微相分离结构和抗凝血性机理,提出了覆盖控制模型[13]。

图3 无应力下聚氨酯截面结构

图4 施加一定应力下的聚氨酯截面结构(硬段结晶域尚未被破坏)

图5 施加极大应力下的聚氨酯截面结构(结晶域完全破坏,副结晶域形成)

4 聚氨酯的应用

4.1 血液透析导管

血液透析导管最常用的两种血液相容性材料是硅橡胶和聚氨酯[13-14]。一直以来,医用级硅橡胶都作为人和动物长期植入的标准植入物。因为硅橡胶对大多数化学物质有耐受力,而且非常柔软富有弹性,但是这种材料很难通过挤压塑形,也不容易与其他非硅材料制成的组件结合,因此,虽然其是最为柔软且形成血栓最少的材料,但却必须依赖导管或者针植入体内。

聚氨酯是市场上唯一一种可与硅橡胶相媲美的材料,其生物相容性可用于制造人体血管的长期接触器械。与硅橡胶相比,聚氨酯最大的优点是其抗拉强度,且在相同外腔直径下,聚氨酯可以有更大的流速(因其更为坚硬可以制成更薄内壁的导管,所以内径会更大)。前文提到,在加热前聚氨酯硬段会聚集形成结晶域,微相分离明显,并且有较多氢键,自然聚氨酯在常温下比硅橡胶更坚硬,更容易刺入人体。受热后热量作用于硬段,结晶域被破坏,所以大多数用于导管制造的聚氨酯一旦插入体内,在体温作用下就会软化。此外,聚氨酯与其他非聚氨酯材料结合良好(如药物或广谱抗菌剂[15]在聚氨酯导管腔表面能够良好结合),所以适合制造长期植入人体的血液透析导管。

4.2 人工心脏瓣膜

聚氨酯在人工心脏辅助植入物领域有着悠久的应用历史。一般心脏瓣膜分为机械瓣和生物瓣,机械瓣由人造材料制成,如碳材料、人造织物、高分子;而生物瓣是用其他动物的心包或主动脉瓣加上一些人工支架和织物制成。理想的人工瓣膜应具备良好生物稳定性、血液相容性、内皮细胞亲和力、抗钙化等特点。聚氨酯具有良好的血液相容性和机械性能,但是也存在生物稳定性差、易钙化等缺点,因此需要改善其成分以提高性能。第一代用于心脏瓣膜的聚氨酯材料是聚酯型聚氨酯,而第二代聚氨酯材料PEU 较上一代提高了抗水解能力,但PEU 的橡胶部分容易被氧化分解,原因在于聚醚型聚氨酯易在血液中的巨噬细胞产生的氧自由基作用下氧化降解[16]。第三代聚氨酯材料聚碳酸酯型聚氨酯[poly(carbonate urethane),PCU]的抗氧化性能明显提高,降解程度也显著降低,但是在胆固醇酯酶降解情况和活性人体巨噬细胞生物稳定性评价来看,PCU 虽然具有较好的抗氧化性能,但是极易水解[17-18]。除了改变成分,改善化学结构也能提高聚氨酯的稳定性和抗钙化性能,如剔除低分子量的成分(去除乙醚的聚氨酯的生物稳定性和相容性会明显提高)或是采用化学修饰的办法[如引入聚硅氧烷(polyhedral silsesquioxane,POSS),通过半硅氧烷纳米颗粒和PCU 构成复合材料提高生物稳定性,通过POSS 纳米结构产生屏蔽效应降低水解,并且纳米POSS 也能起到肝素效果[19],减少PCU 对血小板和纤维蛋白的吸附]。

4.3 人造血管

由于动脉硬化的持续高发,人造血管的研究得到广泛开展。电纺丝是一种在高压电场下通过喷丝头对聚合物熔体或溶液进行充注和喷射,并使其凝固或凝固形成长丝,从而生产纳米纤维的工艺。利用电纺丝技术制得的聚氨酯材料,具有较好的机械性能。利用溶液静电纺丝制备聚氨酯纤维,直径可以降低至纳米级别,是制作药物控释和组织支架的理想功能材料。2010年,Detta 等[20]采用明胶和聚氨酯电纺制备同时具有聚氨酯机械特性和天然生物高聚物细胞相容性的复合网格,具有替代传统血管移植的前景.除了电纺聚氨酯,聚氨酯水凝胶在血管支架上的应用也十分普遍。2013年,Huang 等[21]演示了一种通过双喷嘴低温沉积系统快速制造混合分层聚氨酯细胞/水凝胶结构,并用此方法构建了一个包含合成支架聚合物和细胞/水凝胶系统的三维血管模板。这项技术将能够快速制造复杂的分支血管模板并且结构也拥有良好的细胞相容性,可以用于广泛的科学和临床应用。

4.4 人造皮肤

组织工程技术的发展不仅解决了血管移植不足的问题,也为人造皮肤移植提供了新的方法。通过改进聚氨酯的“硬段”“软段”,或与天然材料共混以制备出生物相容性更优的人造皮肤成为发展方向。以LDI作为硬段替代常用的芳香族二异氰酸酯拥有更多优点:一方面其分解产物赖氨酸是人体内的一种基础氨基酸,另一方面降解产物不会影响组织液pH值从而引发炎症。也有人提出采用聚乳酸[poly (lactic acid),PLA]、聚乙醇酸(polyglycolic acid,PGA)等作为软段合成聚酯型聚氨酯,其分解产物为二氧化碳和水,可通过肾脏安全排除。Firoozi 等[22]以聚己内酯(polycaprolactone,PCL)、1,4-二异氰酸酯丁烷(butane,1,4-diisocyanato,BDI)和乙二胺为原料,合成了一种可生物降解的聚己内酯-聚氨酯半互穿聚合物网络,在支架上培养纤维细胞的结果表明,所制备的聚氨酯基支架具有优良的生物相容性,可作为皮肤组织工程应用的合适支架材料。

4.5 医用敷料

最常见的医用敷料是纱布,但它们容易粘在伤口上,在取下纱布换药时容易损伤伤口,提高感染风险,延长愈合时间。聚氨酯型敷料能更好地贴合在伤口区域,有利于伤口恢复。一般使用溶液沉淀法制作聚氨酯多孔结构[23],即通过萃取方法快速从聚合物中分离溶剂,从而产生微孔纤维化的表面。这种具有弹性的半透膜结构可以让创面析出液透过析出,而蛋白质等成分留在敷料下转变为凝胶,缓解疼痛的同时可加速伤口愈合。

5 可降解聚氨酯

可降解聚氨酯材料以其环境友好的特点以及业内对开发医用新材料的需求近年来备受关注,可通过将不稳定和可水解的部分加入聚合物中来实现,通常使用含有可水解键的多元醇作为这些聚氨酯的软段,如端羟基聚内酯和聚乳酸的低聚物。聚氨酯分子链中的酯基、氨基甲酸酯基和脲基与水接触,易发生水解导致分子链断裂,其降解产物主要是醇羧酸和酯。图6为聚氨酯水解反应的机理。异氰酸酯是聚氨酯合成中作为硬段的部分,但是其中的芳香族二异氰酸酯在分解过程中会产生有生物毒性产物,如聚氨酯合成采用MDI,合成后的产品有可能存在MDI 残留,MDI 与水反应会产生对人体有害的物质4,4-甲撑二苯胺(methylenedianiline,MDA),MDA 属于芳香胺类物质,是强烈致癌物质,可经一系列活化作用诱导使人体的DNA 发生结构及功能变化。目前研究中的可降解聚氨酯多以脂肪族二异氰酸酯合成。可降解聚氨酯软段的优点在于可设计性强。用于可降解聚氨酯的聚酯有PCL、聚己二酸-1,4-丁二醇酯二醇[poly(1,4-butylene adipate),PBA]、PGA 及其共聚物聚乳酸-羟基乙酸共聚物[poly(lactic-co-glycolic acid),PLGA][24],以及微生物合成聚酯PLA、聚丁二酸丁二醇酯[poly(butylene succinate),PBS]、聚-β-羟丁酸(polyβ-hydroxybutyrate,PHB)及其共聚物羟基丁酸和羟基戊酸共聚物[poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate),PHBV]。不同聚酯在人体内环境、巨噬细胞和胆固醇酯酶的作用下表现出不同降解速率。因此可以通过选择不同的聚酯、聚醚或者几种聚合物来实现降解速率的可控性。

图6 聚氨酯分子链水解反应和醇解反应机理

6 聚氨酯控制药物释放

与传统的药物给药方式相比,药物控释具有毒性低、不良反应小、注射次数少等优点。随着材料制备和技术的飞速发展,给药物质已从小分子药物扩展到蛋白质、基因等治疗因子。聚氨酯作为一种重要的生物材料,作为药物控释基质也受到了广泛的关注。如通过溶剂浇铸法将肝素脱氧胆酸结合物装入聚氨酯薄膜中,当加载在聚氨酯薄膜上的肝素脱氧胆酸达到一定浓度时,释放的肝素脱氧胆酸阻止了薄膜表面纤维蛋白凝结和血小板黏附,起到了抗血栓作用。该方法可应用于各种接触血液的医疗设备,以防止血液凝固,并且在短期使用的一次性设备中能起到很大作用[25]。此外,Moura 等[26]研究了载地塞米松的聚氨酯植入物,结果显示聚氨酯衍生的局部药物释放系统有效调节了炎症。Hafeman 等[27]通过反应性液体模塑设计了含有妥布霉素的可注射聚氨酯支架,释放的妥布霉素对金黄色葡萄球菌具有生物活性。由于异氰酸酯的广泛反应性,除了物理共混外,许多药物还可以化学键合到聚氨酯主链上。药物的释放可以通过降解聚氨酯来实现,如在主链中加入5-氨基唾液酸(5-amino sialic acid,5-ASA)的偶氮连接聚合物前药的聚氨酯[28],该药物释放可以通过水解聚氨酯酯键水解来实现。此外,布洛芬也可合成到聚氨酯中,并且由于酯键容易断裂,布洛芬可以释放出来[29]。

7 小结

随着人口的不断增加和老龄化进程的加快,对生物医学设备数量和类型的需求将成为社会的一个特征。合成聚合物生物材料的未来是光明的,因为它们作为聚合物具有成本低、易于加工、性能可调等优点。聚氨酯凭借其优异的性能范围,将继续在聚合物生物材料中发挥重要作用。尽管聚氨酯在某些领域取得了巨大的成功,但现有的聚氨酯并不能完全满足其他应用的要求,随着植入术和生物医学设备的进步,新的要求将不断出现。从长远来看,聚氨酯的生物稳定性将继续是医用植入物关注的焦点之一。然而,生物可降解聚氨酯作为药物控释载体、伤口敷料、支架或软组织工程支架的巨大潜力将继续受到人们的关注,其降解速率的控制、降解产物的长期生物相容性和生物效应等仍需进一步研究。生物活性或功能化聚氨酯是组织工程应用的理想材料,如何以低成本对其进行适当有效的改性将是对该研究领域的一个挑战。