晚清时期豫北的地权分配(1850—1911)

李淑敏

(郑州大学 历史学院,河南 郑州 450001)

旧时代农业是社会生产的主要部门,土地则是承担各类农业生产活动的主要载体。土地问题的核心是地权分配,围绕地权分配引发的社会问题贯彻中国历史始终,也是河南社会的一个基本问题。地权分配与占有是一个动态发展的复杂变量,受到诸多因素影响,并非一成不变。学术界对近代河南地权关注较少。河南省社科院的王天奖在《晚清时期河南地权分配蠡测》一文和《民国时期河南的地权分配》一文中,分别探讨了晚清和民国时期河南地主阶级的变化、地权分配的情况和变动原因。井冈山大学的王伟在《论民国时期河南地权分配的趋势》一文中,从横、纵两方面分析了民国时期河南地权分配的分散趋势与集中趋势,认为存在一定的地域差异。同时,他还从河南匪灾角度出发,总结了民国豫北、豫中、豫西、豫南各地农村地权分配的情况;从河南人口角度出发,详述了近代河南地权零细化的过程。苏新留则主要集中于灾害社会史视角,对民国时期河南水旱灾害,特别是1942年的河南大灾荒造成的地权转移现象进行了研究。总体而言,已有的学术成果多聚焦于民国河南地权,鲜少关注晚清河南地权变化,对豫北、豫南、豫西地权的独立研究更是尚未开展,有一定的研究空间。从广义上讲,可为晚清地权变动提供具体的案例分析;从狭义上讲,不仅能为晚清河南经济史研究增添新的成果,而且能刻画出晚清豫北地权概貌,完善河南社会史研究。

晚清豫北地区人地关系如何,地权分配情况发生了什么变化,地主与农民阶级内部产生怎样的变动等,都关系到社会变迁和历史发展。由于资料琐碎零散,尚未有相关论著对豫北地区地权分配情况作一详述说明。因此,本文就晚清时期豫北地权的变动情况进行尝试性讨论与分析。

一、道光末年豫北人地关系概况

由于被自西向东的黄河河道所分割,较河南其它地区而言,豫北在地理位置上处于一个相对独立的地理单元。道光末年,豫北划分为三府,辖二十四县:彰德府领安阳、临彰、汤阴、林县、武安、涉县、内黄七县;卫辉府领汲县、新乡、获嘉、淇县、辉县、延津、浚县、滑县、封丘九县;怀庆府领河内、济源、修武、武陟、孟县、温县、原武、阳武八县。豫北地势自西北向东、南部走低,西北部为太行山脉,中东部为平原,地势平坦,灌溉水源充沛,农业用地面积广,粮食产量较高。豫北旱涝灾害比较频繁,其它类型自然灾害较豫西、豫东、豫南少。以农业为主的社会生产是豫北社会经济的主要来源,农民人数众多,传统宗族势力较强。

附图 河南省图(同治)[4]

明末清初战乱不断,社会动荡,豫北辉县“民逋地荒,粮歉官亡,危困已极”。 农民大起义后造成的衰颓,历经顺、康两朝的休养生息,大体到康熙中后期社会经济已基本恢复。清初豫北三府有94 500余顷土地无人耕种。为号召垦荒,康熙六年下令河南、山东、浙江等地见驻投诚官兵开垦荒地,并规定自康熙七年始,“每名给五十亩,预支本年俸饷以为牛种,次年停给,三年后照例起科”。 道光三十年,全国除江苏、福建外,其余通省人口合计 “四万一千四百四十九万三千八百九十九名”,所储存的仓米也已达到“二千七八四十九万二千四百二十石二斗九升六合七勺”。自清初垦荒政策实行以来,全国大面积开展垦荒,河南省内的垦荒行动也取得了一定效果。河南巡抚阎兴邦上奏称,康熙二十九年间,共计“开垦荒田六万四千三百十五余亩,征银二千二百八十两有奇”。乾隆三十七年,河南内乡县开垦出“荒地二十四顷七十三亩”。卫辉府辉县知县陈谟“以德化民,谆谆劝谕垦田种树,发给牛种,招募流亡”,在任期间垦田成效显著。怀庆府河内县知县张起宗“督民开芜田数百顷,复浚济县,以通灌溉”。至道光末年,豫北地区的耕地面积已较为可观。

表1-1数据显示,豫北三府在1776年至1851年期间,人口密度呈逐年增长之势,1851年达到峰值之后逐渐下降,直至辛亥革命时期人口密度仍未恢复至道光末年数值。表1-2为学者史志宏依据1952年的耕地面积所推算的1850年河南省的耕地面积。由其统计和推算的数据可知,1850年河南已开垦的耕地面积,只比1952年低了1.8%左右。这表明在道光末年至咸丰初年,豫北及河南全省的土地开垦数量几乎已达到饱和状态。清朝时期的耕地面积,特别是从乾隆中期始,直至晚清光绪十三年以前的一个多世纪里,耕地亩数不仅再没有大的变化,而且“除个别年份外,多数年份的田亩数还不如乾隆中期”。由此可得知,处于这一历史阶段的豫北三府,人口密度已达到其晚清时期的历史峰值。

表1-1 1776年至1910年豫北各府人口密度[12]706 单位:人/平方公里

表1-2 1850年各省区实际耕地面积估计[13]26

表1-3 清嘉庆二十五年豫北人口、田地及其平均数(公元1820年)

据上表中的人口数和田地亩数计算可得知,1820年豫北三府的人均占田数分别为4.19、3.19、2.65亩。除彰德府人均占田面积高于省人均占田面积外,卫辉府和怀庆府均低于省人均占田面积,且怀庆府人均占田亩数在全省十三个府州中位列第八。较之豫东、豫南而言,豫北地区的人均占田状况并不可观。诚然,农业人地关系“绝非单纯的人口与耕地数量的静态对比关系,而是一定环境与资源禀赋条件下技术选择的动态关系”。农业生产的任何单独要素都不足以反映生产的全貌及相应的人地关系,一府所辖范围内各县的人均占田数额也会与以上所得数据存在一定差异。如怀庆府孟县乾隆初年人均耕地尚有1.6亩,后因黄河冲击坍塌,土地减少,人均耕地“每人不足一亩”,全县男女老少“唯赖纺织营生糊口”;林县在清中后期“生齿日蕃,地价日贵,山石已尽辟为田而犹不敷耕种”。由于诸多自然和人为因素,人口数量与耕地面积不断发生改变,人均占田这一变量也就始终处于动态发展的过程中。但人口增速高于耕地面积增速是晚清无法改变的整体趋势,清朝尤为中国人口爆发的历史时期。此种情况下可以合理推测,道光朝豫北三府的人均占田面积不断下降。人地关系的两个主要指标——人口密度和人均占田面积,在道光末年的豫北地区,均已呈现出较为紧张的态势,地权变动“一触即发”。

二、晚清豫北地权分配的变动

官田民田化趋势的发展加速了地主和农民之间的地权流动。据统计,1887年河南省民田比例已达到90.32%,屯田、学田分别占8.37%、0.28%,其他官田只占了1.03%。较河南其它地区而言,豫北中小地主数量较多,像康百万家族此类的特大地主很少,地权也不如豫东、豫西及豫南集中。晚清社会发生剧烈变动,豫北人口数量不断增加直至饱和状态,加之灾荒、赋税苛捐、分家析产制等诸多因素,豫北地区的地权转移现象非常显著。

(一)灾荒频仍

豫北大部地处平原地区,西北部为太行山脉,由于地形与气候影响,其自然灾害主要表现为旱涝灾害。进入清代以来,特别是嘉庆朝始,豫北地区的水旱灾害更加频繁。嘉庆八年,封丘衡家楼堤身塌陷导致黄河决口,“黄流由东明入濮州境内,向东奔注”。嘉庆十五年,内黄县“为漳卫两河经过口门,向因漳水挟沙壅滞”,筑堤无法堵御,汛期发大水,绵亘数百里。次年九月,沁、黄二河再次暴涨决堤,孟县、温县等地受灾不轻,迅速加筑城堤、河堤。嘉庆二十四年,黄河决口,武陟、滑县、新乡、祥符、开封等地皆发大水,武陟县讯马营坝决口。道光二十三年,黄河再次涨水,现今水文工作者推算得知,时郏县洪峰流量达36 000立方米每秒,属于特大洪水,严重影响了豫北黄河沿岸地区。道光二十七年,全省大旱,赤地千里,豫北受灾尤重。咸丰五年,开封府兰阳县附近大水决口,黄河改道,河水向北流至安阳,给豫北、豫东地区造成了巨大的影响。次年春夏,豫北再发大旱,秋八月又连降大雨,河水泛滥成灾。同治九年,豫北大水,暴雨成灾,各河涨溢。光绪元年始,河南全省发生特大旱灾,持续四年之久,豫北、豫中损失尤为惨重。光绪八年,豫北、豫南山水暴发,河渠大水。光绪十三年春夏,豫北大旱,至秋季又发大水。光绪十六年春,旱灾持续,秋季开始暴雨,各河涨溢。光绪十九至二十四年,全省连续三年发生大水,次年始又连续四年全省大旱,豫北地区饥人相食。光绪三十二年,卫辉府等地又因大雨被淹。宣统二年,因春夏暴雨,豫北再发大水。

表2-1 晚清豫北安阳历史旱涝灾害次数表(1821—1911)[22]

以安阳为例,从道光朝开始旱涝灾害发生几率逐渐增加,光绪朝几乎年均发生旱涝灾害,有些年份旱涝并发。道光二十六至二十九年,安阳连续四年发生旱涝灾害,时“濒泽冲去人畜无算,屋宇倒塌大半”、“滴水未降,是岁大饥”。 除旱涝灾害外,蝗灾也严重影响农业生产,“从来农务之大敌,天灾之外,更有虫灾”。 咸丰五年,安阳发生蝗灾,“秋蝗遍野,飞蔽天日县境无处无之,飞食禾叶穗尽秕”。除安阳外,豫北其他地区也是如此,怀庆府更是灾频赋重。光绪初年的特大旱灾给河南省带来了极为严重的损失,豫北彰德、怀庆、卫辉三府旱情尤为严重。阳武县,“豫大祲,灾情之重为前所未有”;武陟县,“人相食,四年大疫,死尸枕藉”;新乡县,“光绪三旱,麦秋全无。 赤地千里,流亡载道,饿莩塞途,人相食。四年秋大熟,荒野未种之地,破屋颓垣之间,皆收获倍蓗,至斗米粟七八十文”。汲县士绅王锡彤也对此次旱灾印象十分深刻,记载当时“斗米一金,人相食”,“饿死者累累。 一日显妣至门外,见饿莩毙矣,苍蝇环绕,目不忍睹”,“盐业窳败,延津尤甚”。 豫北经此灾荒后,彰德、卫辉、怀庆三府人口锐减 35%、37.2%、32.7%,损失惨重。

人口数量的迅速减少必然造成土地大量荒芜,反之,土地荒芜又加重了灾害造成的影响,灾后重建过程势必会加速地权分配的急剧变化。频发的自然灾害下,除较大地主外,一般地主富户也大多没落,普通农户更是“谋食无资,往往弃田产,不论价钱之多少,征粮之滞留,兼顾不逞,得钱即卖”,由此导致土地大量抛荒,破产者不可胜数。故灾年是地主阶级扩增地产的有效捷径,土地兼并往往在该时期高度盛行。晚清豫北灾荒频繁,土地兼并也较为集中。如林县杨忠,早先占地不过百亩,至其晚年时已扩大“五倍有余”;武陟一富户陈孚生,1877 年一年内即 “买地数十顷”;封丘张鸿酞,在不到三十年的时间内,田地已“扩产数倍”,占地共计十数顷。 可见晚清豫北地权转移速度之快,数量之多。此外,水灾后河道泥沙冲积带来的广阔土地也大多被地主阶级和豪绅所吞并。然而,灾荒导致的无主之地也并非全数由地主阶级兼并,政府也会采取干预措施,如下令贫民领种无主荒地,每种荒地一亩,发给种籽钱100文,至光绪七年复查时,荒地已经全部认种恳完。也有部分土地依然长期荒芜,尚未恳复,如怀庆府河内县李家凹村,直到光绪末仍有数百亩无人垦耕。此种情况下又会发展出一大批新的自耕农,地权分散的趋势非常明显。

(二)分家析产,人口稳增

中国传统宗法制影响下,世代同堂是人们的社会理想。中国传统社会有内在的特定机制,在某些条件下,会自动分解大的家产,即“诸子均分父母财产的继承制度”。无论官宦家庭、商人家庭、地主家庭,还是普通百姓家庭,都认同分家析产是自然而然的活动。清廷也制定了相应的财产继承法,规定“嫡庶子男,除有官荫袭先尽长子孙;其分析家财田产,不问妻、妾、婢生,止以子数均分”。这就明晰了除有官荫的嫡长子孙之外,其他无论妻生、妾生、婢生的儿子,一律平等均分家产。

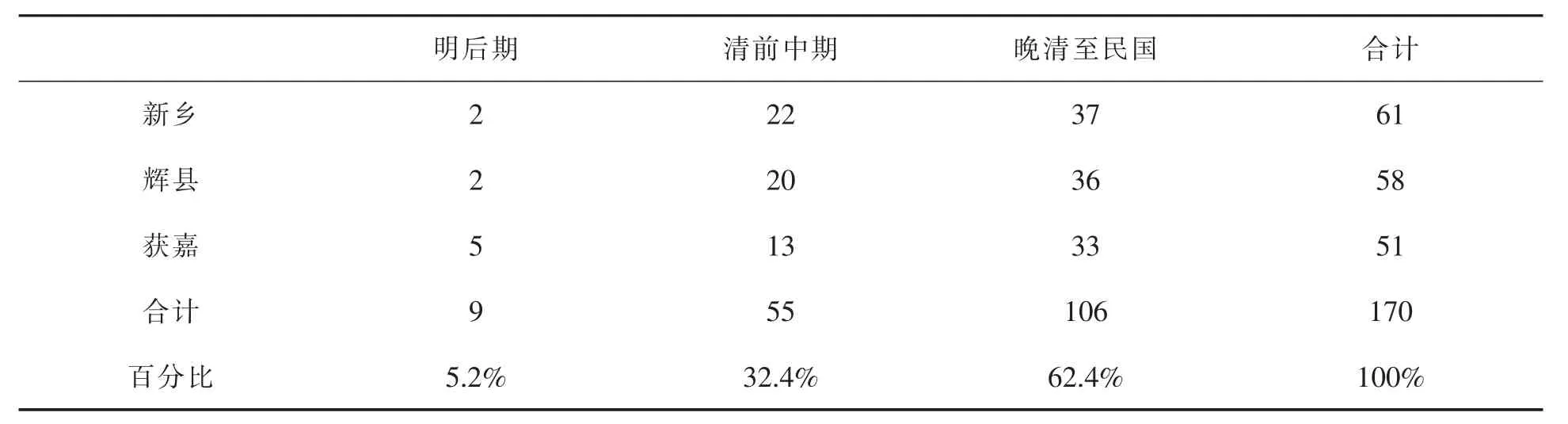

表2-2 新乡、辉县、获嘉三县不同时期修谱数量表[36]50

豫北地区宗族势力较强。进入清朝后,尽管遭受了自然灾害与战乱的破坏,经济损失较为严重,人口数量也有很大程度的减少,但是在清朝中央的积极扶持和地方政府的运作下,“豫北的宗族活动很快便在战乱的废墟中发展和兴盛起来”。上表数据显示,以新乡、辉县、获嘉三县的修谱数量为例,其在晚清至民国时期修谱数量达到62.4%,表明豫北宗族在晚清得到了极大的发展,进入繁盛时期。此外,豫北宗族在清代后期呈现出的又一特点是“宗族大众化”。宗族在民间社会已经实现广泛发展,参与者和管理者都不再仅仅受限于世家大族和官员,普通庶民也开始参与宗族活动。在宗族兴盛、人口繁多的内陆地区,民众往往会严格维持分家析产制,这为豫北地权的分散提供了巨大的阈值条件。

影响地权分配的因素很多,而人口因素对于地权变动的作用更为显著。地权分配的变动情况,主要受两个力度所支配。“一个是土地市场的条件,支配地主户购买田地的可能速度,也就是田地集中的速度。另一个力度是中国传统的遗产分配制度,支配财产分散的速度。”两种力度相对作用,可以决定土地分配状况之变化。诸子均分的继承制度有分散田产的内在动力,分散速度则取决于平均每户参加析产的人数。这是一个制度性的因素,非常稳定。以平均寿命来看,大约每隔25~30年会分家析产一次。即使自然灾害带来人口锐减,光绪初年的旱灾更是造成豫北三府损失217.5万人,但人口数量整体上仍持增加趋势。豫北自然灾害频繁,损失也较严重,而人口死亡和损失较多的地区,灾后人口的增长速度也就越快。卫辉、彰德、怀庆三府从乾隆五十二年至1953年的人口年平均增长率分别为 4.1%、4.3%、1.1%,这也恰恰说明了豫北地区人口数量在晚清仍然保持一定的增长。因此,可合理认为,参加析产的人口数总体上也在持续扩增。

与分家析产制密切相关的另一重要因素是耕地面积。地主和富户家产丰硕,而普通百姓家庭往往需要一个长期的积累过程,通过继承或自置的方式增加家产。如前文所述,豫北人口密度与人均占田均在道光末年时开始降低,后呈逐年回升之势。以中央农业试验所1933年对河南109个县所作的调查为例,1873年耕地面积指数为100,至1913年指数为117,由10 700万市亩增至12 519万市亩,增加了17%。四十年间,全省耕地在恢复至灾前水平的基础上,增加面积仅有1 819万市亩,这表明灾后土地面积恢复的速度比较缓慢。农民起义、持续的战乱和频发的自然灾害导致大量土地荒芜,其破坏速度远高于灾后土地垦认的恢复速度。地主与一般富户的后辈通过分家析产,大多数分化为中小地主,甚至成为自耕农和贫农,普通家庭也源源不断地为这一队伍增添人数。在人口持续增加,土地恢复与垦认的速度远低于灾害战乱的破坏速度,而农业生产技术并无明显进步的情况下,参与分家析产制的人数逐渐增加,地权的分散趋势是必然的。

(三)赋税苛重

清后期朝廷财政支出成倍递增,各级封建统治也愈趋腐朽,各种封建盘剥大幅度增加。河南赋税徭役历来严重,乾隆朝之后吏治腐败加剧,摊派在土地所有者身上的负担进一步加重。

表2-3 清嘉庆二十五年河南各府州田地、户口及田赋状况(公元1820年)

以表中1820年数据来看,豫北三府田地面积较豫东、豫南、豫中少,开封府和南阳府一府的田地数已经与豫北三府的田地总数相当。而在额征田赋上,豫北三府负担的田赋额却远超于其它地区,地丁正杂银的额征数量高于其他各府州,仅次于开封府。米的征收额数更是相差甚大,仅彰德一府的米额征收是陈州府、归德府和许州总数的七八倍,甚至是河南府的十倍多。其它粮的征收额数也是远多于河南其它地区。从区域来看,豫北彰德、怀庆、卫辉三府每户摊银均在1两以上,农户税赋较重;从各府州来看,平均每户摊银最高的为彰德府,陕州、怀庆府、卫辉府次之。全省平均每户摊银0.735两,只有彰德府、卫辉府、怀庆府、陕州、开封府达到标准,其中豫北三府均高于省均摊银数。特别是怀庆府,自明代以来,河南怀庆府地独小粮独重,其下辖的孟县负担最为严重。“怀粮既重,孟为尤甚。孟境人多地狭,计口授田,净地不及八分。粮既最重,漕又代输,人民困顿难支,半皆牵车服贾,觅食他方。”鸦片战争后,清政府财政负担逐渐加重,各级封建剥削也不断增加,豫北三府田赋之重足以观之。

此外,河南位于中原地区,差摇负担更重,正所谓“豫民所苦者,不在(田)赋而在差(摇)”。自19世纪50年代起,河南在全省范围内捐输筹饷。差摇摊派的指标为田产和牲口的数量,地主富户的财产越多,负担也就越重。种种田赋差摇、苛捐杂税之重,一般地主与富户尚且受累不轻,遑论自耕农与贫农。1907年,滑县全县人口不过十余万户,而县署卖出的契纸就“已逾万张”,十来户中就有一户买卖、典当房地,“如加上管吏私卖的契纸和白契,比例就更大”。故自咸丰朝始,豫北就发生数起农民抗粮斗争事件。据《东华录》记载,咸丰四年,尉氏县民众起事,滑县、封丘、孟县、汜水、辉县等地“群起响应,而辉县人至聚众数千,抗拒官兵”。 咸丰五年,济源密县起事,新乡县与辉县、温县、原武等县暗中联络,林县、阳武等地也均受影响。咸丰十一年,河南豫北三府民众借团练为名,聚众抗粮。同治、光绪年间的农民反抗斗争也在不断进行。

地权分配是一个双向作用的周期性过程,农民势力强大的地方,其对地权分散的作用也就愈明显。反之,地权愈分散,加之自然灾害与日益繁重的赋税捐差,农民抗争也就愈频繁。豫北赋税捐差严苛,土地拥有者纷纷不堪其累,农民抗粮斗争此起彼伏,部分地主和团练首领也参与其中,对地权的争夺与地产的分配也至关重要。

三、晚清豫北地权的占有情况

晚清河南省的地权占有情况暂未有史料详细记载,地权分配的资料也相当零细琐碎。且清代从未进行过全国规模的土地清丈,官书的数字,其实是“政府征税的田额”,并非实际的耕地面积。据相关学者统计与推测,清前中期河南省地主阶级土地占有情况为60~70%左右。那么晚清时期豫北地主阶级占地情况到底如何?与之前相比是增加还是减少?目前尚未有资料记载豫北地主阶级占有土地的情况,占地比例的准确数据不可得知,但我们仍可根据收摊科差的情况来作一粗略推测。

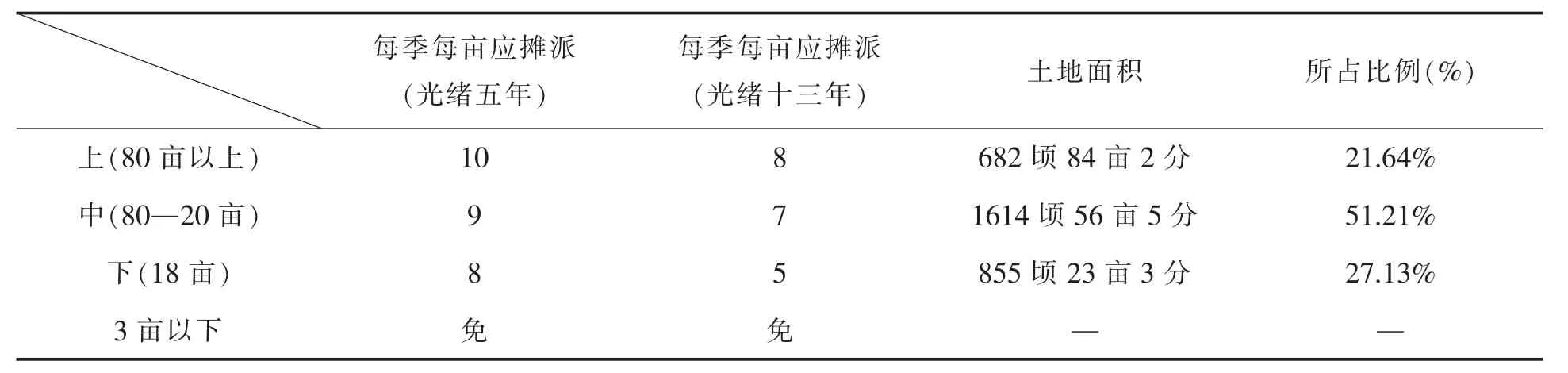

以卫辉府下辖的封丘县为例。光绪初年,封丘县统一筹措差费,分作上(占地80亩以上者)、中(80~20 亩)、下(18 亩)三类户分摊差务,3 亩以下者免。光绪五年七月,知县李永吉发布《刊定车马章程》,其十二条中规定“凡一户有当差地在十八亩以上者,每一亩每一季出钱十文;八十亩以下至二十亩者九文;二十亩以下至三亩者八文;闰月加增三文;三亩以下赤贫小户免派”。 光绪十三年,差费收取情况做了一些调整。据县志记载可知,全县“额定按地摊支分为上中下三等,计上户地共六百二十八顷八十四亩二分,每季每亩派钱八文;中户地共一千六百十四顷五十六亩五分,每季每亩派钱七文;下户地共八百五十五顷二十三亩三分,每季每亩派钱五文。每年共摊钱八千三百三十一千五百四十四文,闰月每亩加钱三文”。

表3-1 光绪十三年封丘县上、中、下三类户分摊差务及所占比例

依上表数据可知,在光绪五年时,封丘县规定差务的收取将依据耕地的多少划分为三等筹措。在光绪十三年时,上、中、下三类户差费分摊的收取标准均有所降低,而三个等级的划分标准没有变动。据此可得,封丘县80亩以上的土地拥有者大约占21.64%,20至80亩的土地拥有者约占52.21%,而18亩以下的土地拥有者占27.13%。河道泥沙淤滞冲积出来的土地一般为地主阶级占有,这类土地面积估算在4%~5%左右。民国初(晚清时亦然)“七八顷地的就算大财主”,故以50亩为界,可估得封丘大体上有地50亩以上的“大户”(地主和大部份富农),其地产占该县耕地总面积的50%左右。鉴于其它县份资料零碎,尚未有反映地权占有情况的系统记载,因此以封丘县为代表,除去部分富农外,晚清豫北地主阶级的地产应该在四成左右。

地主阶级占地40%左右,剩下的归农民所有,这一结论比较接近晚清时期豫北地权分配的实际情况。与清前中期地主阶级占地60%~70%相比,晚清时降低了20~30个百分点,特大地主和大地主已经少见,这与地主阶级占地愈发集中的传统观点大相径庭。至光绪三十四年时,封丘知县李景晟和委员郑炳章修订的《车马新章》,已将下限标准改为“十亩以下之小户免摊”,盖因光绪五年之前筹措的差务费均在一万以上,按之后的标准筹措已经了出现较为严重的入不敷出现象。这也在一定程度上表明土地拥有者的占地份额减少,小土地所有者日益增多,地权分散与零碎化的趋势愈发显著。

四、结语

明末战乱延续半个世纪之久,长期战争导致清初人口大量消减,土地严重荒废。清初的地权分配呈现出复杂的局面。经过顺、康、雍、乾四朝的发展,自耕农队伍扩增,有一部分乡绅地主和官吏侵占耕地,使部分垦荒民众重新变为佃农。至清朝后期,由于赋税苛重、战乱与自然灾害,大量自耕农破产,土地荒芜,晚清社会已不再是以往的平和之景。人口总量始终保持增长状态,分家析产制使地主富户自身也在不断地没落和分化。有些无法承受社会动荡遂破产,有些子孙后辈变成中小地主、自耕农或贫农,不断给农民队伍输送新成员。农民阶层受上述因素影响最大,在天灾人祸面前,多数农民无法凭借祖辈积累的家产而拥有较强的抵御能力,日益贫困、破产是这一时期农民经济变化的主流。固然存在一部分农民通过集中土地变为庶民地主和工商业地主,但农民被地主兼并去的地产远多于少数发家农民新增的田产。同时,也正是由于这些原因,兼并土地的态势也在同步进行,新兴地主和庶民地主不断集中土地,使地主阶级的队伍始终处于动态发展中。这一时期豫北地区的两个古老阶级都在发生分解和转化,地主占地并非有所增加,而是逐渐消减。

中国农业生产中的地权分配矛盾,主要着眼于地主土地所有制和农民小土地所有制此消彼长的双向张力。地权分配的情况十分复杂,它是动态的,并非一成不变的,即使是在一个省或者是州县内,仍然存在不同的地区差异性,既有集中,又有分散,集中中有分散,分散中又有集中。由于频发的自然灾害、此起彼伏的起义与战乱、严苛的赋税徭役、强大的宗族文化和稳定运行的分家析产制等,豫北地区的地权占有情况始终保持着动态变化。从整体趋势来看,晚清豫北地权占有并非趋向集中,而是相对分散的,地主阶级占有土地总量减少,约四成左右,而小土地所有者增加。两大阶级的此消彼长及内部的双向流动,维持了地权关系在这两个阶级之间的动态流转和相对平衡。

(1)此数据来源于曹树基在《中国人口史(第五卷·清时期)》第八章第二节第一部分“豫北地区”的人口推算数据,他用1953年各分府县的人口数量来计算各分府县的人口增长率,该增长率与豫北三府的志书记载非常吻合。

(2)王天奖在《晚清时期河南地权分配蠡测》一文中通过对豫北、豫中几个县城的差务筹措和收捐情况进行粗略推算,称黄河等河流故道的泥沙淤积的土地面积约为5%,豫北、豫中地区地主占地份额一般应在3成以内。