机械取栓联合静脉溶栓治疗急性脑梗死的疗效观察

陈瑞鹏,麦华德,陈 蓉,赵文杰,陈 浩,陈丽君,赵宝珠

1 海南医学院第一附属医院神经内科,海南 海口 570102

2 海南医学院第一附属医院全科医学科,海南 海口 570102

脑卒中是脑血管病的主要类型,其中,以急性脑梗死(又称急性缺血性脑卒中)为主,约占全部脑卒中的80%[1]。在全球范围内,脑卒中是致死的第二大原因和成年人致残的主要原因[2-3]。随着经济水平的提高及社会节奏的加快,脑血管病逐渐成为影响中国人群健康的主要原因之一。一项针对中国人群的大型流行病学调查研究结果显示,中国40岁以上人群脑卒中患病率为2.06%,并且呈现逐渐递增的趋势[4]。有研究显示,2007—2017年,中国脑卒中的总体发病率趋于平稳,但缺血性脑卒中的发病率呈现显著的上升趋势,由2007年的119/10万持续上升至2017年的156/10万,年均增长2.74%,而出血性脑卒中的发病率呈现显著的下降趋势[5]。因此,急性脑梗死的预防与治疗是临床医师关注的重点。目前,急性脑梗死的治疗方式主要是机械取栓和溶栓治疗,后者包括静脉溶栓和动脉内靶向溶栓[6-7]。研究已经证明,在时间窗内进行及时的溶栓治疗或取栓治疗,二者均能获得显著的效果,可明显减轻对患者脑神经功能的损伤,改善患者的肢体功能和生活质量[8-9]。然而,在取栓或溶栓治疗的过程中,由于前向血流的冲击,部分微小血栓随着血流向前移行[10]。本研究对机械取栓联合静脉溶栓与单纯机械取栓或静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床疗效进行探讨,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2017年3月至2021年3月海南医学院第一附属医院收治的急性脑梗死患者的临床资料。纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)首次明确诊断为急性脑梗死;(3)就诊时间<4.5 h;(4)接受单纯机械取栓术或静脉溶栓治疗或机械取栓术联合静脉溶栓治疗。排除标准:(1)合并恶性肿瘤、风湿性疾病活动期;(2)器官功能衰竭致生存期<3个月;(3)有活动性出血或严重出血倾向;(4)合并血液病;(5)妊娠期、哺乳期女性;(6)病历资料不完整。根据纳入、排除标准,共纳入384例急性脑梗死患者。按照治疗方案的不同将患者分为联合组(n=107,采取机械取栓联合静脉溶栓治疗)、机械取栓组(n=149,采取单纯机械取栓治疗)和静脉溶栓组(n=128,采取单纯静脉溶栓治疗)。3组患者的年龄、性别、吸烟情况等临床特征比较,差异均无统计学意义(P>0.05)(表1),具有可比性。

表1 3组患者的临床特征

1.2 治疗方法

机械取栓组患者采取单纯机械取栓治疗:通过血管造影检查明确闭塞部位,常规麻醉并穿刺股动脉后置入6 F鞘管,循导丝闭塞处送入导引导管,然后经导引导管置入并展开支架,进行取栓操作。复查血管造影,观察取栓后的血流,满意后拔除动脉鞘,根据具体情况可重复取栓。静脉溶栓组患者采取单纯静脉溶栓治疗:给予注射用阿替普酶0.9 mg/kg进行溶栓治疗,10%的药物于1 min内静脉推注完毕,90%的药物通过250 ml的0.9%氯化钠注射液稀释后,于1 h内静脉滴注完成。联合组患者采取机械取栓联合静脉溶栓治疗:按照上述方法进行静脉溶栓后给予机械取栓治疗。术后次日所有患者均给予阿司匹林100 mg联合氯吡格雷75 mg,每天1次,治疗时间为2周。

1.3 观察指标及随访

(1)比较两组患者的住院相关指标,包括发病取栓时间、靶血管再通率、治疗相关各部位出血的发生率、住院病死率、住院时间和住院费用。通过血管造影检查评估治疗后两组患者靶血管再通情况,脑梗死溶栓(thrombolysis in cerebral infarction,TICI)血流分级≥2b级表示血管再通。(2)采用美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale,NIHSS)评估并比较两组患者治疗前、治疗后24 h和出院时的神经功能缺损程度,评分范围为0~42分,评分越高表示神经功能缺损越严重。(3)采用改良Rankin量表(modified Rankin scale,mRS)评估并比较两组患者出院后不同时间点(出院后30、60、90 d)的残疾程度,评分范围为0~5分,评分越高表示残疾程度越严重,预后越差。(4)比较两组患者治疗后住院期间不良事件的发生率,不良事件包括治疗相关各部位出血、再次脑梗死等。(5)采用门诊或电话随访的方式对所有患者均随访90 d 以上。记录并比较3组患者随访期间主要不良事件的发生情况。主要不良事件包括全因死亡、脑出血、再次脑梗死。

1.4 统计学方法

应用SPSS 22.0软件对数据进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以()表示,两组间比较采用两独立样本t检验,多组间比较采用单因素方差分析,任意两组间比较采用LSD-t检验;计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 住院相关指标的比较

联合组患者的发病取栓时间长于机械取栓组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。3组患者的靶血管再通率比较,差异有统计学意义(P<0.05),其中,联合组与机械取栓组患者的靶血管再通率均高于静脉溶栓组患者,差异均有统计学意义(P<0.05);联合组与机械取栓组患者的靶血管再通率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。3组患者治疗相关各部位出血的发生率、住院病死率和住院时间比较,差异均无统计学意义(P≥0.05)。3组患者的住院费用比较,差异有统计学意义(P<0.05),其中,联合组患者的住院费用高于机械取栓组和静脉溶栓组患者,且机械取栓组患者的住院费用高于静脉溶栓组患者,差异均有统计学意义(P<0.05)。(表2)

表2 3组患者住院相关指标的比较

2.2 神经功能缺损程度的比较

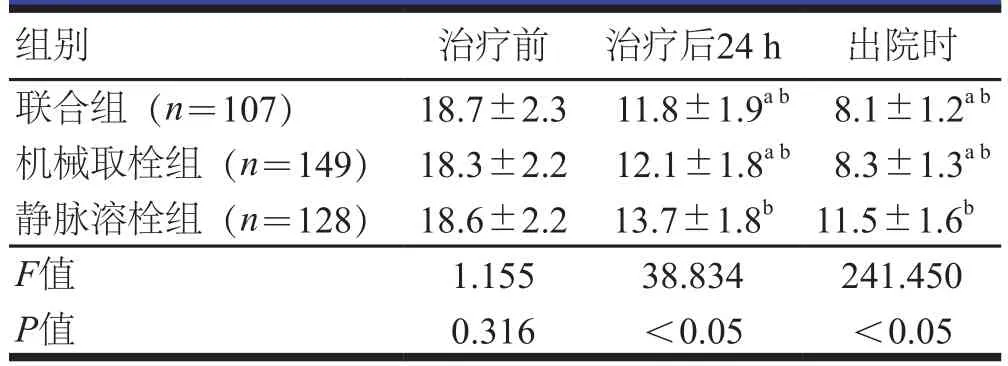

治疗后24 h及出院时,3组患者的NIHSS评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗后24 h及出院时,3组患者的NIHSS评分均较本组治疗前降低,且静脉溶栓组患者的NIHSS评分高于联合组和机械取栓组患者,差异均有统计学意义(P<0.05),而联合组和机械取栓组患者的NIHSS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。(表3)

表3 3组患者NIHSS评分的比较()

表3 3组患者NIHSS评分的比较()

注:与静脉溶栓组同时间比较,aP<0.05;与本组治疗前比较,bP<0.05

组别 治疗前 治疗后24 h 出院时联合组(n=107) 18.7±2.3 11.8±1.9a b 8.1±1.2a b机械取栓组(n=149) 18.3±2.2 12.1±1.8a b 8.3±1.3a b静脉溶栓组(n=128) 18.6±2.2 13.7±1.8b 11.5±1.6b F值 1.155 38.834 241.450 P值 0.316 <0.05 <0.05

2.3 残疾程度的比较

3组患者的出院后30、60、90 d时的mRS评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。静脉溶栓组患者出院后30、60、90 d时的mRS评分均高于联合组和机械取栓组患者,差异均有统计学意义(P<0.05),而联合组和机械取栓组患者的mRS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。(表4)

表4 3组患者出院后不同时间点mRS评分的比较()

表4 3组患者出院后不同时间点mRS评分的比较()

注:与静脉溶栓组同时间点比较,*P<0.05

指标 出院后30 d出院后60 d出院后90 d联合组(n=107) 2.7±0.5* 2.4±0.5* 1.9±0.3*机械取栓组(n=149) 2.6±0.4* 2.3±0.4* 1.9±0.2*静脉溶栓组(n=128) 3.3±0.6 2.9±0.5 2.3±0.4 F值 101.578 63.272 72.693 P值 <0.05 <0.05 <0.05

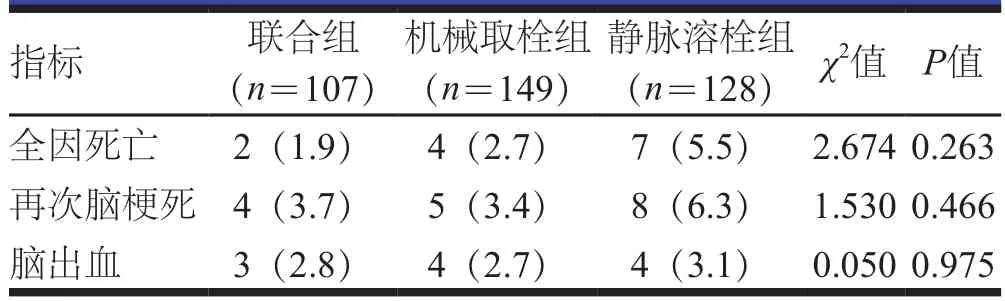

2.4 主要不良事件发生情况的比较

随访期间,384例急性脑梗死患者中,全因死亡患者13例,再次脑梗死患者17例,脑出血患者11例。3组患者主要不良事件的发生情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。(表5)

表5 3组患者随访期间主要不良事件发生情况的比较[n(%)]

3 讨论

本研究比较了目前临床上常用的3种急性脑梗死治疗策略的临床疗效,即单纯机械取栓、单纯静脉溶栓及机械取栓联合静脉溶栓。本研究结果显示,联合组与机械取栓组患者的靶血管再通率均高于静脉溶栓组患者,差异均有统计学意义;联合组与机械取栓组患者的靶血管再通率比较,差异无统计学意义;联合组患者的住院费用高于机械取栓组和静脉溶栓组患者,且机械取栓组患者的住院费用高于静脉溶栓组患者,差异均有统计学意义;住院时间略长于静脉溶栓组患者,但差异无统计学意义,提示与单纯静脉溶栓治疗相比,机械取栓联合静脉溶栓治疗可显著改善患者的短期及中期结局,但并未显示出进一步的获益,且住院费用更高,住院时间略长。

目前,静脉溶栓仍然是治疗急性脑梗死的有效方法,特别是在基层医疗机构,可以在短时间内迅速开通靶血管,恢复组织供血[11-13]。但由于静脉给药缺乏靶向性,同时静脉溶栓治疗对于较大动脉闭塞和心源性血栓的作用较差,导致靶血管再通率较低[14-15]。随着神经介入技术,特别是机械取栓技术的发展与普及,血管可以于很短的时间内得以开通,靶血管再通率较静脉溶栓治疗显著提高,进一步改善了患者的神经功能及生活质量[16]。然而,在机械取栓的过程中,少量血栓碎片可随着前向血流移行至更小的血管,仍然会造成小血管阻塞,对患者的神经功能造成损伤[17-19]。因此,部分研究采用机械取栓联合静脉溶栓的策略,旨在通过两种方法的联用进一步减轻血管闭塞程度[20-21]。杨建道等[22]的研究发现,静脉溶栓联合机械取栓对急性脑梗死患者安全有效,靶血管再通率、治疗后90 d的mRS评分及随访期间的预后显著优于单纯静脉溶栓治疗。张泓娇等[23]的研究发现,与静脉溶栓治疗相比,机械取栓联合静脉溶栓治疗急性脑梗死患者可以进一步降低神经损伤标志物水平,改善神经递质水平,从而显示出更好的保护神经功能的作用。Suzuki等[24]在一项多中心、随机对照、非劣效的临床研究中发现,与机械取栓联合静脉溶栓治疗相比,单纯机械取栓治疗颅内出血的发生率更低,而治疗效果并未差于机械取栓联合静脉溶栓治疗策略。Fan等[25]进行的一项Meta分析纳入了30项研究共8970例患者,结果显示,与单纯机械取栓治疗比较,静脉溶栓治疗后进行机械取栓的联合策略可以显著改善随访3个月时患者的神经功能,同时未增加症状性颅内出血的发生风险。Du等[26]进行的另一项Meta分析纳入了12项研究共3924例患者,结果显示,直接机械取栓与静脉溶栓联合机械取栓治疗相比,患者90 d的神经功能和病死风险无统计学差异,但接受直接机械取栓治疗的患者症状性颅内出血的发生率显著低于静脉溶栓联合机械取栓策略,认为在单纯机械取栓之前没有必要先进行静脉溶栓治疗。Tong等[21]进行的一项前瞻性、病例对照研究结果显示,直接机械取栓与静脉溶栓联合机械取栓治疗策略具有相似的治疗效果,而接受直接机械取栓治疗的延搁时间更短,症状性颅内出血的发生风险更低。

本研究未显示出静脉溶栓联合机械取栓治疗策略可以使患者进一步获益,却延长了患者的住院时间,增加了住院费用。分析原因可能与以下4个方面有关:第一,较大动脉闭塞远端的神经损伤明显,即使静脉溶栓联合机械取栓治疗策略可以使小血管的开通率高于单纯机械取栓,但也无法显著改善患者的神经功能;第二,虽然静脉溶栓联合机械取栓治疗策略可能进一步降低血栓负荷,但可能无法进一步减少微小血栓对微小动脉的阻塞;第三,静脉溶栓药物对前向移行的微小血栓可能无法进一步起到溶栓的作用;第四,接受静脉溶栓联合机械取栓治疗的患者由于接受静脉溶栓治疗,若未能成功开通闭塞的血管,则静脉溶栓联合机械取栓治疗策略可能在一定程度上延迟了机械取栓治疗的实施。另外,上述研究均并未考虑医疗费用,而本研究发现,在未增加获益的情况下,静脉溶栓联合机械取栓治疗增加了医疗费用,这显然会明显增加患者和社会的医疗负担。

本研究存在的不足:(1)属于回顾性研究,虽然比较了患者的基本临床特征,发现接受不同治疗策略的患者的基本临床特征具有可比性,但仍然无法完全控制其他潜在的偏倚。(2)本研究中对患者的随访时间较短,关于不同治疗策略对患者远期预后的影响,目前尚不明晰。(3)本研究未观察分析动脉内靶向溶栓联合机械取栓策略是否能进一步改善急性脑梗死患者的预后。今后可以通过多中心、随机对照研究探讨更多策略对急性脑梗死患者短期及远期的疗效和安全性。

综上所述,与单纯机械取栓治疗相比,机械取栓联合静脉溶栓治疗并不能进一步改善患者的短期和中期预后,反而增加了经济成本,虽然未显示出更高的不良反应发生率,但静脉溶栓治疗仍然有潜在的治疗相关并发症的发生风险。因此,临床实践中,在选择联合治疗的方式时应当慎重。