超声造影对高危缺血性脑卒中患者颈动脉斑块稳定性的临床价值及影响因素分析

栾 云,李宏波,高 慧,朱正球,王银萍,黄 辉

江苏省中医院/南京中医药大学附属医院超声医学科,江苏 南京 210029

缺血性脑卒中是常见的慢性病,威胁人类的身体健康,且具有较高的发病率、致残率和致死率,给社会和经济带来沉重负担。高血压、糖脂代谢异常、吸烟、肥胖、心脏瓣膜病变、吸烟等都是导致缺血性脑卒中事件发生的危险因素,而动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)病变是引起缺血性脑血管病的主要病因[1],大脑缺血缺氧5 min后,神经细胞的损伤即不可逆转,继而引起脑卒中[2]。研究表明,斑块稳定性与脑缺血事件发生率密切相关[3],因此,探讨不稳定斑块特征并及时治疗,对预防和治疗缺血性脑卒中有着重要的意义。超声造影可以观察和评判斑块的微血管灌注情况,从而评估斑块的稳定性。本研究通过超声造影对高危缺血性脑卒中患者的颈动脉斑块稳定性进行研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2017年1月至2019年8月江苏省中医院/南京中医药大学附属医院收治的高危缺血性脑卒中患者的临床资料。纳入标准:(1)经颈动脉二维超声及超声造影检查,证实有斑块形成;(2)合并高血压、高脂血症或糖尿病;(3)存在心房颤动和心脏瓣膜病;(4)吸烟;(5)体重指数≥26 kg/m2;(6)存在脑卒中家族史;(7)较少进行体育锻炼;(8)同型半胱氨酸≥10 μmol/L。排除标准:(1)脑出血;(2)外伤、颈部动脉夹层、大动脉炎等非动脉粥样硬化因素引起的头颈部血管狭窄或闭塞;(3)资料不完整。根据纳入与排除标准,最终纳入187例高危缺血性脑卒中患者。根据临床病史及头颅计算机断层扫描和/或磁共振检查情况将其分为脑卒中病史组(n=120)和无脑卒中病史组(n=67)。脑卒中病史组中,男性91例,女性29例;年龄46~83岁,平均(66.78±9.82)岁。无脑卒中病史组中,男性52例,女性15例;年龄39~91岁,平均(64.88±9.99)岁。两组患者性别、年龄比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

所有患者行超声造影检查(5~12 MHz线阵探头),采用超声造影软件及定量分析软件对超声图片保存及统计处理。

二维超声检查:患者取平卧位,头略后仰,同时偏向检查对侧,观察斑块表面形态和情况、内部回声,在最大长轴切面测量斑块长径,并用“十字交叉法”显示斑块短轴切面后测量斑块最大厚度并记录,同时记录斑块回声性质(均质/不均质)和斑块表面情况(光整/不光整)。

超声造影检查:将超声仪器预设值调至双幅显示的造影模式下,机械指数(mechanical index,MI)设为0.07,聚焦点置于斑块后缘。抽取已配制完成的造影剂1.2 ml,采用19 G静脉留置针经肘前静脉团注后,以0.9%氯化钠注射液5 ml进行冲管。团注造影剂即刻同步计时,观察超声造影的全过程,观察时间为3 min。超声造影定量分析软件根据不同斑块的大小和形状,逐帧手动调整感兴趣区,于斑块近心端的颈动脉管腔中央勾勒另一感兴趣区作为参考区。软件自动生成斑块内及动脉管腔内的时间-强度曲线,进而获得造影后的造影剂充填方式、开始增强时间、达峰时间、峰值强度、平均通过时间、曲线下面积、减半时间、内切斜率。

1.3 观察指标及判定标准

共收集13个二维超声及超声造影的参数作为研究,其中分类参数3个(造影剂充填方式、斑块回声性质、斑块表面情况);定量参数10个(开始增强时间、达峰时间、峰值强度、平均通过时间、曲线下面积、减半时间、内切斜率、斑块长度、斑块宽度、斑块厚度)。根据Saha等[4]评分标准将造影剂充填方式分为3级:轻度,仅于斑块外侧的血管外膜探及流动微气泡;中度,于斑块尖部及斑块内均可探及流动微气泡(斑块尖部未及);重度,于整个斑块内包括斑块尖部均可探及流动微气泡。

1.4 统计学方法

应用SPSS 25.0统计软件对数据进行分析,计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验;计量资料以()表示,组间比较采用两独立样本t检验;非正态分布资料以M(P25,P75)表示,组间比较采用Kruskale Wallis检验;影响缺血性脑卒中患者颈动脉斑块稳定性的因素采用Logistic回归分析,筛选出导致颈动脉斑块不稳定性的独立预测因子,并根据每个独立预测因子的β系数构建参数联合;采用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线确定各单独参数及参数联合的曲线下面积(area under the curve, AUC)、最佳截断值、灵敏度和特异度。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 高危缺血性脑卒中患者颈动脉斑块稳定性影响因素的单因素分析

两组患者斑块回声性质、开始增强时间、达峰时间、平均通过时间、减半时间、内切斜率、斑块长度和斑块厚度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);两组患者造影剂充填方式、斑块表面情况、峰值强度、曲线下面积和斑块宽度比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。(表1)

表1 缺血性脑卒中患者颈动脉斑块稳定性影响因素的单因素分析

2.2 缺血性脑卒中患者颈动脉斑块稳定性影响因素的多因素分析

将重度造影剂充填、斑块表面不光整、峰值强度越强、曲线下面积越宽和斑块宽度越宽作为自变量,将缺血性脑卒中患者颈动脉斑块不稳定性作为因变量,进行Logistic回归分析,结果显示,重度造影剂充填方式、斑块表面不光整、峰值强度越强是高危缺血性脑卒中患者颈动脉斑块不稳定性的独立危险因素,曲线下面积越大是高危缺血性脑卒中患者颈动脉斑块不稳定性的保护因素(P<0.05)。(表2)

表2 缺血性脑卒中患者颈动脉斑块稳定性影响因素的多因素分析

2.3 各参数单独检测及联合检测缺血性脑卒中患者颈动脉斑块稳定性的诊断效能

各参数联合诊断AUC为0.798(95%CI:0.732~0.864),高于造影剂充填方式的0.707(95%CI:0.629~0.786)、斑块表面情况的0.643(95%CI:0.560~0.727)、峰值强度的0.689(95%CI:0.613~0.765)、曲线下面积的0.598(95%CI:0.515~0.682)。(表3、图1)

表3 各参数单独检测及联合检测缺血性脑卒中患者颈动脉斑块稳定性的诊断效能

图1 各参数单独诊断及联合诊断高危缺血性脑卒中患者颈动脉斑块稳定性的ROC曲线

2.4 典型病例超声造影前后的斑块情况

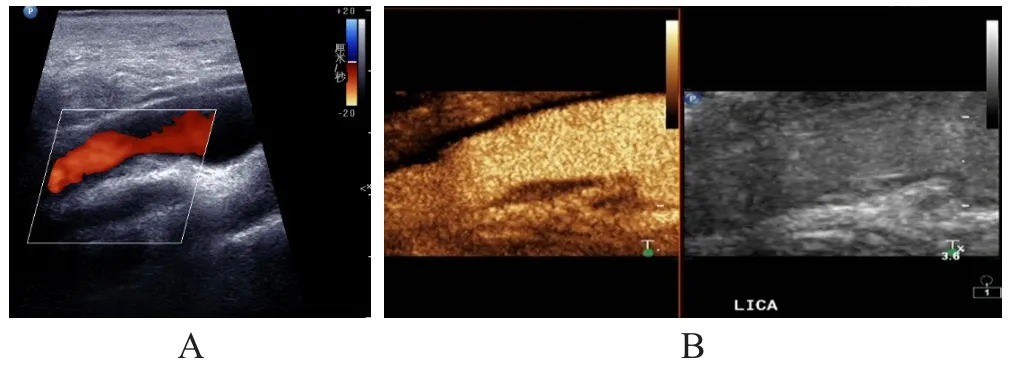

图2为无缺血性脑卒中病史患者,男性,63岁,左侧颈总动脉分叉处斑块,造影剂充填方式为轻度,斑块无明显新生血管,斑块稳定性良好。图3为左侧基底节区亚急性期脑梗死患者,男性,81岁,左侧颈内动脉起始部斑块,造影剂充填方式为重度,斑块有明显新生血管,斑块稳定性差。

图2 无缺血性脑卒中病史患者超声造影前后斑块情况

图3 左侧基底节区亚急性期脑梗死患者超声造影前后斑块情况

3 讨论

缺血性脑卒中指脑部血供出现循环障碍,缺血、缺氧所致的脑组织缺血性坏死或软化,AS是引起缺血性脑血管病的主要原因[1],其主要发病机制为某种因素造成不稳定性斑块的破损,导致血小板聚集,促进血栓形成,血栓继而导致脑组织急性缺血缺氧,从而引起缺血性脑卒中的发生[2]。因此,明确斑块的特征有益于甄别不稳定性斑块,及早检出不稳定性斑块,积极进行预防和治疗对缺血性脑卒中具有重要的临床意义。

超声检查具有安全、便捷、直观等优势,是临床筛查斑块、判别斑块稳定性的首选方法。常规二维超声只能观察斑块形态大小等形态学特征,对于斑块内新生血管情况不能做出判断。超声造影技术借助血管内造影剂,可显示斑块内的新生血管,了解斑块的微血管灌注情况,从而进一步定性和定量分析,弥补了常规二维超声检查方法的不足。利用超声造影可以获取斑块表面、内部及后方深部的血流分布信息,有助于评估斑块的稳定性。研究显示,超声造影技术可以直接量化动脉粥样斑块内新生血管的数量[5-7]。在此基础上,有关研究通过与手术标本进行比较,证实超声造影定量参数的临床应用价值[8-10]。以微血管密度这一病理学指标作为参照,超声造影可有效评估颈动脉斑块的新生血管密度,具有较高特异性,进一步阐述了超声造影参数变化的病理基础[11-12]。

本研究观察无脑卒中病史组和脑卒中病史组的患者多个二维超声及超声造影参数指标,包括斑块长度、宽度、厚度、斑块表面情况、斑块回声性质、造影剂充填方式、开始增强时间、达峰时间、峰值强度、平均通过时间、曲线下面积、减半时间、内切斜率。本研究结果显示,两组患者造影剂充填方式、斑块表面情况、峰值强度、曲线下面积和斑块宽度比较,差异有统计学意义,表明脑卒中病史组患者颈动脉斑块内的血流灌注程度相对较高,其内部新生血管丰富,斑块稳定性差,新生血管的密集程度与斑块的稳定性密切相关,这与以往研究结果一致[13-14]。

本研究结果显示,重度造影剂充填方式是高危缺血性脑卒中患者颈动脉斑块不稳定性的独立危险因素,造影剂充填越多,表明斑块新生血管越多,斑块的稳定性和新生血管数量关系密不可分。斑块内新生血管的形成可能是血管壁缺血、损伤、炎性修复的免疫反应。斑块内血管新生的重要诱导因素是炎性反应,活化的炎性细胞可以分泌生长因子和释放蛋白酶,使内皮细胞与基底膜之间的连接松散,有利于血管新生。另一方面,由于新生血管周围存在大量活化的炎性细胞,新生的血管又成为炎性细胞渗入斑块内部的通路,进而加剧炎性反应,二者综合作用的结果使得斑块脂质核心逐渐增大,纤维帽变薄,血管容易破裂渗漏导致斑块内出血,从而促进AS发展并导致斑块破裂及其并发症发生,斑块的稳定性降低。

同时斑块纤维帽变薄,小血管容易出现破裂渗漏,导致斑块内出血,使斑块表面不光整,凹凸不平或者形成小溃疡,所以观察斑块表面情况有助于评估斑块稳定性,而本研究结果显示,斑块表面不光整是高危缺血性脑卒中患者颈动脉斑块不稳定性的独立危险因素,与斑块的病理改变相符合。

大量新生血管形成,造影剂充填进入,临床工作中可以在超声造影检查的同时观察整个充填过程的时间及增强峰值的情况,也可以利用超声造影模式下,运用相匹配的成像技术,直接勾画出造影时间—强度曲线图,可避免主观因素的影响,获得精准的造影剂流速和流量的变化。峰值强度越强是高危缺血性脑卒中患者颈动脉斑块不稳定性的独立危险因素,曲线下面积越大是高危缺血性脑卒中患者颈动脉斑块不稳定性的保护因素,这也表明造影剂充填量越多,斑块的新生血管数量越大,斑块稳定性就越差[15]。同时也提示,这两个参数对于评估斑块稳定性有很好的参考价值和临床意义。

本研究局限性在于单中心回顾性研究,研究中参数的稳定性和可靠性需进一步评估;受检者部分实验室指标,如体脂、血压等临床指标未纳入,需要在后续研究中完善;尚未评价其他超声定量参数,如弹性超声。

综上所述,在二维超声技术指标基础上结合超声造影检查,得到最优参数组合,即造影剂充填方式+斑块表面情况+峰值强度+曲线下面积4种参数组合对颈动脉斑块的稳定性有最高的评估价值,有益于脑卒中事件发生的风险预测,可以为临床对高危人群的干预、治疗提供更多信息。另外,超声造影检查具有操作快速方便、质优价廉、无伤害、无辐射等特点,定量参数结合形态学观察,尤其是参数组合,有助于对颈动脉斑块的稳定性进行评估,对缺血性脑卒中的监测、预防及治疗有实际临床意义,值得推广使用。