双心干预对经皮冠状动脉介入术患者心理状态、术后下肢深静脉血栓及凝血功能的影响

符汝媛,严 珠,王 山

文昌市人民医院介入微创诊疗室,海南 文昌 571300

冠心病是临床常见的心血管系统疾病,主要包括稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛(unstable angina pectoris,UAP)、急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)等具体疾病[1-3]。冠心病以中老年人为主要发病群体,但是,近年来,随着中国居民生活水平的不断提高,日常脂质类食品摄入量增多,中国冠心病的发病率呈现出逐年升高且年轻化的趋势[4-6]。目前,经皮冠状动脉介入术(percutaneous coronary intervention,PCI)为AMI的首选治疗方法,同时也是UAP的重要治疗方法之一[7-8]。PCI属于血管内操作,具有微创、操作便捷、疗效确切等优势,能够快速恢复冠状动脉血供,改善心肌缺血,但在治疗过程中会对血管内皮造成一定的损伤,加之患者原有冠心病形成的血管内皮损伤与冠状动脉粥样硬化的致病基础,导致患者PCI术后发生下肢深静脉血栓(deep vein thrombosis,DVT)的风险更高。冠心病造成的缺血、缺氧性损伤不仅可诱发生理改变,还可能诱发神经生化改变、激素分泌水平异常、缺氧性脑损伤等,从而诱发心理症状。另外,由于进行PCI的冠心病患者对疾病的认知不足,加之手术疼痛及对预后的担忧等因素,也容易导致患者出现心理问题,最终形成冠心病与心理疾病同时并存的双心病变。由于心理症状可导致患者消极面对后续治疗,对PCI术后治疗的配合度下降,甚至可能直接放弃治疗,或因心理症状持续加重诱发永久性认知功能损伤,而对患者的预后造成不良影响。双心干预是指对冠心病与心理症状给予同时全面干预的措施。对接受PCI治疗的患者给予双心干预是保障PCI疗效、辅助后续治疗、降低术后并发症发生率及改善预后的重要方法。本研究客观评估双心干预对接受PCI治疗的冠心病患者心理状态、术后下肢DVT与凝血功能的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2019年1月至2021年6月于文昌市人民医院接受PCI治疗的冠心病患者的临床资料。诊断标准:符合《不稳定性心绞痛诊断和治疗建议》[9]、《急性心肌梗死诊断和治疗指南》[10]、《中国经皮冠状动脉介入治疗指南(2016)》[11]中的相关诊疗标准。纳入标准:(1)经实验室相关指标检测、医学影像学检查结合患者临床表现诊断为UAP、AMI;(2)接受了PCI治疗及术后辅助治疗;(3)临床资料完整。排除标准:(1)有精神科疾病史、心理功能障碍史、认知功能障碍史;(2)合并脑血管疾病;(3)合并凝血功能异常、免疫功能异常;(4)合并恶性肿瘤;(5)存在沟通障碍;(6)有静脉手术史、下肢DVT病史、静脉炎病史。根据纳入、排除标准,共纳入102例冠心病患者,根据干预措施不同将患者分为常规组(采用常规干预措施)和干预组(采用双心干预措施),各51例。常规组中,男性28例,女下肢23例;年龄49~76岁,平均(62.67±5.78)岁;疾病类型:AMI 32例,UAP 19例;文化程度:初中及以下15例,高中23例,大学及以上13例。干预组中,男性27例,女性24例;年龄48~79岁,平均(63.03±5.89)岁;疾病类型:AMI 33例,UAP 18例;文化程度:初中及以下16例,高中21例,大学及以上14例。两组患者的性别、年龄、疾病类型和文化程度比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 干预方法

1.2.1 常规组

常规干预内容包括常规入院宣教,向患者说明术前准备事项,解答患者相关疑问;常规术后制动;术后给予饮食指导、运动指导,说明遵医用药的重要性及各项药物的使用方法、用量等,进行术后常规电话随访。

1.2.2 干预组

双心干预具体措施:(1)成立双心干预小组,由介入微创诊疗室护理主任担任小组长,科主任、全体医师与精神科医师担任小组医学技术支持,本科全体护理人员担任小组成员,由精神科医师对全体小组成员进行心理干预培训,由本科主任与全体医师进行生理干预培训。(2)评估双心病变情况,由主管医师根据患者冠心病生理病变程度结合PCI情况对患者的生理病变情况进行评估。由小组成员采用焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)、抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)对患者的心理状态进行评估[12]。SAS评分<50分、SDS评分<53分为心理状态正常,SAS评分50~59分、SDS评分50~62分为轻度焦虑或抑郁,SAS评分60~69分、SDS评分63~72分为中度焦虑或抑郁,SAS>70分、SDS>72分为重度焦虑或抑郁。(3)制定双心干预方案,干预方案采用一人一方案,根据患者冠心病病变程度与心理状态评分结果,结合患者工作、生活等个人情况,由双心干预小组共同制定干预措施,由小组成员具体实施,实施中出现的问题于每日例会中进行分析,并确定改进方案后再次实施,循环至患者出院。(4)生理干预,遵医用药,并向患者说明每种药物的应用目的及优势,根据患者的文化程度,采取患者能够理解的语言说明遵医用药的重要性,同时说明各种可能出现的用药不良反应、各种不良反应的观察方法与标准,嘱患者发现不良反应或征象时应及时与医护人员沟通,从而预防严重不良反应的发生。初中及以下文化程度的患者采取以讲解为主的方式,高中文化程度的患者可适当提高讲解深度,大学及以上的患者在讲解的基础上应适当应用医学术语,鼓励患者提问,并向其说明应通过向医师、护士咨询等正规渠道获取专业知识,不要盲目相信网络不实资料与信息,对网络、多媒体等非正规渠道获取的信息应注意加以甄别。(5)心理干预,向无心理症状的患者及时告知其心理健康水平良好,鼓励其保持积极的心态,勇敢面对疾病与后续治疗;对于存在轻度心理症状的患者,根据其爱好采用音乐疗法、阅读疗法等方法转移患者的注意力,以改善其心理状态;对于存在中度心理症状的患者,在轻度治疗的基础上采取正念认知疗法、作息节奏调整等方式,从而改善患者心理状态;对于存在重度心理症状的患者,联系精神科医师给予药物治疗。于PCI治疗前向患者详细说明可能出现的不适感及应对方法,使患者做好充分的心理准备,增强患者心理承受力;进行PCI治疗时,护送患者至手术室,并与手术室护士进行详细交接,进入手术室后通过语言安抚患者的情绪。(6)术后干预,术后主动询问患者的感受,与患者进行心理沟通,采用专用体位摆放、早期活动、足底泵等方法预防下肢DVT形成,重点观察凝血功能与出血征象,预防高凝与出血的发生。(7)饮食与运动干预,根据患者的个人情况与爱好,帮助患者制定PCI围手术期食谱与运动方案,易于患者长期坚持。(8)出院指导,向患者家属说明患者的心理状态与家庭应对方法,嘱家属应预防患者出院后情绪过度波动,鼓励患者出院后积极参与家庭、社会活动;利用微信、短信等多媒体平台与患者和/或家属建立联系机制,通过联系机制定期推送自我管理方法与日常注意事项等信息。

1.3 观察指标

比较两组患者干预前后的临床疗效、心理状态、凝血功能、自我效能感和睡眠质量。记录并比较出院前两组患者术后下肢DVT的发生率,调查患者的满意度。出院后,对全部患者随访6个月,比较两组患者心血管不良事件(major adverse cardiovascular event,MACE)的发生率。临床疗效指标包括左室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)、氨基末端B型脑钠肽前体(N-terminal pro-brain natiuretic peptide,NT-proBNP)水平。心理状态指标包括SAS、SDS评分、应对方式(积极应对、消极应对)评分。凝血功能指标包括活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、D-二聚体(D-dimer,D-D)、国际标准化比值(international normalized ratio,INR)。

采用彩色多普勒超声心动图检测LVEF。抽取患者干预前后空腹肘静脉血样5 ml,将血样常规避光于室内无菌静置20 min,置入离心机,以3000 r/min的离心速度处理10 min,离心半径为12.5 cm,取得血清后待检。使用全自动凝血功能分析仪检测凝血功能。采用《简易应对方式量表》[13]评估应对方式,量表包括积极应对评分、消极应对评分。积极应对评分越高表示患者对待疾病的态度越积极;消极应对评分越高表示患者对待疾病的态度越消极。采用一般自我效能感量表(general self-efficacy scale,GSES)评估自我效能感[14],量表包括10个子项,每项评分范围均为1~4分,总分为10~40分,评分越高表示自我效能感越好。采用匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)评估睡眠质量[15],评分范围为0~21分,评分越高提示睡眠障碍越严重。依据《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)》[16]评估患者术后下肢DVT的发生情况。采用不记名的方式调查患者的满意度,分为十分满意、满意、基本满意与不满意。满意度=(十分满意+满意+基本满意)例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法

应用SPSS 23.0软件对数据进行统计分析。采用K-S法检验计量资料的分布状态,符合正态分布的计量资料以()表示,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

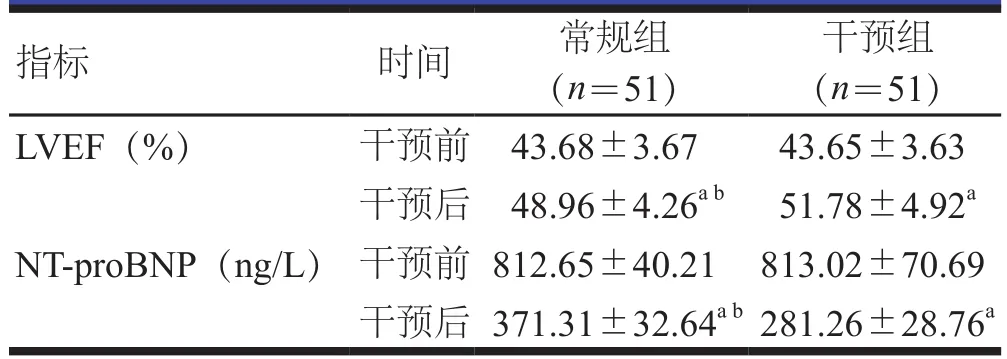

2.1 临床疗效的比较

干预前,两组患者的LVEF、NT-proBNP比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者的LVEF均高于本组干预前,NT-proBNP均低于本组干预前,差异均有统计学意义(P<0.05)。干预后,干预组患者的LVEF高于常规组患者,NT-proBNP低于常规组患者,差异均有统计学意义(t=3.094、14.783,P<0.05)。(表1)

表1 两组患者临床疗效的比较()

表1 两组患者临床疗效的比较()

注:与本组干预前比较,aP<0.05;与干预组干预后比较,bP<0.05

指标 时间 常规组(n=51)干预组(n=51)LVEF(%) 干预前 43.68±3.67 43.65±3.63干预后 48.96±4.26a b 51.78±4.92a NT-proBNP(ng/L) 干预前 812.65±40.21 813.02±70.69干预后 371.31±32.64a b281.26±28.76a

2.2 心理状态的比较

干预前,两组患者的SAS、SDS、积极应对、消极应对评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者的SAS、SDS、消极应对评分均低于本组干预前,积极应对评分均高于本组干预前,差异均有统计学意义(P<0.05)。干预后,干预组患者的SAS、SDS、消极应对评分均明显低于常规组患者,积极应对评分明显高于常规组患者,差异均有统计学意义(t=8.164、7.679、25.383、19.577,P<0.01)。(表2)

表2 两组患者心理状态指标的比较()

表2 两组患者心理状态指标的比较()

注:与本组干预前比较,aP<0.05;与干预组干预后比较,bP<0.05

SAS评分 干预前 49.94±4.91 51.09±5.02干预后 46.09±3.12a b 41.29±2.81a SDS评分 干预前 53.29±4.38 53.30±4.41干预后 48.80±3.29a b 44.07±2.92a积极应对评分 干预前 2.23±0.21 2.21±0.22干预后 4.55±0.32a b 6.39±0.59a消极应对评分 干预前 7.93±0.79 7.92±0.78干预后 5.16±0.51a b 3.02±0.32a

2.3 凝血功能的比较

干预前,两组患者的APTT、PT、D-D水平、INR比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者的D-D水平均低于本组干预前,APTT、PT均长于本组干预前,INR均高于本组干预前,差异均有统计学意义(P<0.05)。干预后,干预组患者的D-D水平低于常规组患者,APTT、PT均长于常规组患者,INR高于常规组患者,差异均有统计学意义(t=12.796、8.040、5.295、3.067,P<0.05)。(表3)

表3 两组患者凝血功能指标的比较()

表3 两组患者凝血功能指标的比较()

注:与本组干预前比较,aP<0.05;与干预组干预后比较,bP<0.05

指标 时间 常规组(n=51) 干预组(n=51)APTT(s) 干预前 24.44±3.16 24.39±3.09干预后 28.12±2.43a b 32.26±2.76a PT(s) 干预前 11.01±1.12 10.98±1.09干预后 12.82±1.29a b 14.27±1.47a D-D(μg/L) 干预前 626.73±43.41 627.21±44.25干预后 432.62±29.37a b 364.75±23.92a INR 干预前 1.02±0.12 1.01±0.11干预后 2.14±0.43a b 2.42±0.49a

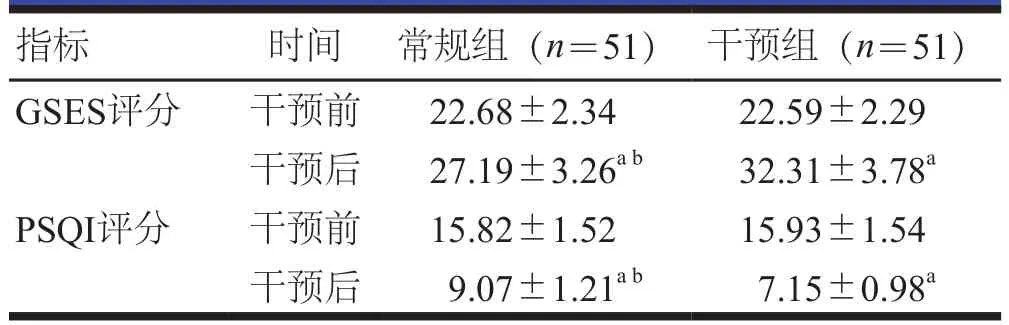

2.4 GSES、PSQI评分的比较

干预前,两组患者的GSES、PSQI评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者的GSES评分均高于本组干预前,PSQI评分均低于本组干预前,差异均有统计学意义(P<0.05)。干预后,干预组患者的GSES评分明显高于常规组患者,PSQI评分明显低于常规组患者,差异均有统计学意义(t=7.325、8.806,P<0.01)。(表4)

表4 两组患者GSES、PSQI评分的比较()

表4 两组患者GSES、PSQI评分的比较()

注:与本组干预前比较,aP<0.05;与干预组干预后比较,bP<0.05

指标 时间 常规组(n=51) 干预组(n=51)GSES评分 干预前 22.68±2.34 22.59±2.29干预后 27.19±3.26a b 32.31±3.78a PSQI评分 干预前 15.82±1.52 15.93±1.54干预后 9.07±1.21a b 7.15±0.98a

2.5 满意度的比较

干预组患者的满意度为98.04%(50/51),常规组患者的满意度为82.35%(42/51)。干预组患者的满意度优于常规组患者,差异有统计学意义(Z=-2.356,P<0.05)。(表5)

表5 两组患者的满意度[n(%)]

2.6 术后下肢DVT与MACE发生情况的比较

干预组患者术后下肢DVT的发生率为1.96%(1/51),低于常规组患者的15.69%(8/51),差异有统计学意义(χ2=4.387,P<0.05)。随访6个月,干预组患者MACE的发生率为5.88%(3/51),低于常规组患者的23.53%(12/51),差异有统计学意义(χ2=6.331,P<0.05)。(表6)

表6 两组患者MACE发生情况[n(%)]

3 讨论

近年来,冠心病的发病率逐年升高,其中,UAP易进展形成AMI,而AMI则具有较高的致残率与致死率,是临床上公认的一种急危重症。冠心病以冠状动脉粥样硬化为致病基础,患者的冠状动脉可见不同程度的内皮细胞损伤。发生AMI后可诱发心肌细胞出现缺血、缺氧性损伤,出现大量凋亡,从而引发炎性反应,加之原有的冠状动脉内皮细胞损伤,可激活血小板活性,使血液呈高凝状态。PCI是治疗UAP与AMI的重要方法,具有快速恢复心肌血供、减轻缺血、缺氧性损伤等作用。但PCI属于血管内操作,操作过程中可能对患者的冠状动脉内皮组织造成一定程度的损伤,从而诱发术后炎性反应。因此,接受PCI治疗的冠心病患者术后发生下肢DVT的风险较高,且血栓相关疾病的再发风险仍然较高。接受PCI治疗的冠心病患者在疾病本身的作用下可诱发诸多激素分泌水平、神经因子等的改变,从而形成相关心理反应[17]。同时,PCI虽然属于微创术式,但仍有一定的创伤,而且患者多对预后存在较大的担忧,从而导致患者的心理症状进一步加重。而心理症状的存在可能导致患者出现悲观的情绪,对患者后续治疗的配合度造成不良影响。因此,积极改善接受PCI治疗的冠心病患者的心理状态对于PCI围手术期治疗及术后下肢DVT、MACE的预防均具有积极的作用。

双心医学理论是一种现代新兴的医学治疗理论[18]。目前,双心医学理论主要应用于心血管系统疾病的临床治疗[19]。双心医学理论在常规临床生理治疗的基础上引入对心理功能的治疗,从“心血管、心脏生理病变”与“心理疾病”双心方面入手,对患者给予全面综合治疗。本研究对接受PCI治疗的冠心病患者进行双心干预,对患者的生理、心理病情进行综合评估,据此制定个性化干预措施,不仅有效提高了临床干预的针对性,还提高了临床干预效率。双心干预有效改善了接受PCI治疗的冠心病患者的心理状态,使患者于PCI术前做好充分的心理准备,从而增强了心理承受能力,有效预防或缓解了术中由心理作用引发的血流动力学的过度波动。术中更为稳定的血流动力学能够有效减轻血管内皮损伤,并且有利于减轻术后炎性反应、凝血反应,对于预防术后下肢DVT的发生具有重要作用。同时,良好的心理状态能够帮助患者以积极的心态面对围手术期的各项治疗、训练等,从而为预防术后下肢DVT的发生奠定了良好的基础。本研究发现,干预组患者的心理状态优于常规组患者,LVEF、NT-proBNP指标均优于常规组患者,提示双心干预措施能够更有效地改善接受PCI治疗的冠心病患者的心理状态,从而发挥辅助提高PCI临床疗效、促进患者临床疗效指标改善的作用,与陆赟等[20]的研究结论相符。

接受PCI治疗的冠心病患者入院后在陌生的环境、疾病不适感与对手术的未知及恐惧感等因素的影响下,可出现较大的心理波动,从而影响睡眠质量。睡眠质量的降低不仅能够影响患者的精神状态与心理状态,还可能对患者的免疫功能造成不良影响,从而不利于后续PCI治疗。自我效能感是指患者对于自己是否具备完成PCI及相关治疗的能力的一种个人判断。接受PCI治疗的冠心病患者因缺乏对疾病与PCI知识的认知,而对自身能否顺利完成相关治疗产生较大的自我怀疑。本研究发现,干预后,干预组患者的GSES评分明显高于常规组患者,PSQI评分明显低于常规组患者,提示双心干预能够有效增强患者的自我效能感,加之患者心理状态得到有效改善,从而使患者获得了更加良好的院内睡眠质量。基于上述原因,患者能够积极面对疾病、PCI治疗及PCI术后的各种相关治疗与康复训练,从而使患者的日常饮食结构更为合理、健康,术后能够早期且积极开展适当运动,有效促进了血液循环,改善了PCI术后凝血功能,降低了术后下肢DVT的发生率。双心干预措施为医护人员与患者建立了更为高效、直接的联系机制,从而提高了患者院外自我管理能力,有效改善了患者的预后。本研究对患者随访了6个月,结果显示,干预组患者MACE的发生率低于常规组患者,充分印证了双心干预措施对接受PCI治疗的冠心病患者预后的改善效果。本研究中,干预组中有1例患者对干预措施表示不满意,主要是由于患者的方言较重而与医护人员沟通不畅,经医院社会工作者介入后,医护人员与患者的沟通情况得以改善。本研究纳入的病例数较少,研究结果有待进一步扩大样本量进行研究验证。

综上所述,双心干预措施能够改善接受PCI治疗的冠心病患者的心理状态,辅助患者积极面对疾病与配合后续治疗,提高患者临床疗效,进一步改善患者的凝血功能,降低了术后下肢DVT的发生风险,从而提高患者满意度。