二线电池厂商的进击之路:上市、量产两不误?

张书琛

蚕食龙头市场

2022年已经过半,新能源汽车产业链正在从疫情的阴影中逐渐恢复,动力电池龙头宁德时代却很难喘口气。

除了上游原材料上涨进一步挤压利润空间之外,海外动力电池厂商的扩张、国内二三线电池厂商的迅速崛起以及车企在动力电池领域的布局无一不是对宁德时代的行业地位发起挑战。

多重因素下,今年第一季度宁德时代交出了一份堪称“爆雷”的财报。第一季度宁德时代营收486.8亿元,同比上升153.9%;但净利大跌两成至14.9亿元,远低于此前市场研究机构预测的50亿元左右,扣非净利润仅为9.8亿元,同比大跌41.6%。

不过通过第二季度的提价和上游原材料价格回落的机会,宁德时代有望度过自己的“至暗时刻”。招商证券研报中预测,随着锂等上游原材料价格微跌、电池企业转移成本至下游整车厂,宁德时代将迎来盈利改善。

提价虽然可以解宁德时代盈利空间“近渴”,但纷扰的“外患”依然威胁着宁德时代的扩张。

“宁王”的江山马蹄声狂乱。

在国际市场,韩国电池企业始终是宁德时代的劲敌。今年年初,LG将电池业务(LG新能源)剥离LG化学,成功上市。“虽然近期份额持续下降,4月甚至被比亚迪赶超,但在美国市场上,LG一直是优等生,非常受欢迎。”行业人士表示,LG新能源上市获得大额融资后,一定会谋划反击。

相比于韩国电池企业的暗暗较劲,国内市场二线电池厂商的崛起更值得行业龙头警惕。

据中国汽车动力电池创新联盟数据显示,今年1-5月份国内动力电池市场基本上已经形成以宁德时代和比亚迪为主的“两强”格局,任何风吹草动都会传导至资本市场。

6月8日,比亚迪高管透露将向特斯拉供应电池,这一消息立刻将比亚迪市值送上了万亿大关,而特斯拉正是宁德时代第一大客户:2021年,特斯拉向宁德时代采购了总价值约130亿元的动力电池,收入占其总营收的10%。也正是因此,宁德时代股价在6月8日盘中一度下跌6.9%。

据中国汽车动力产业创新联盟数据显示,今年1-5月,宁德时代和比亚迪占据了国内动力电池近70%的市场份额,其中宁德时代市占率为47.05%,比亚迪为22.58%,但相比于2021年,宁德时代下降5个百分点,比亚迪同期却上涨6个百分点。一升一降间,趋势变化微妙。

分食宁王份额的,还有众多正在崛起的二线动力电池厂商们。在今年前五个月,市场份额排名第三的中创新航,市占率相比去年也增长了近3个百分点。

“在动力电池领域,技术迭代快速、多种技术路线共存,且下游市场需求稳定的条件下,众多二线电池生产企业充满可能性。”一位行业观察人士认为,现在第二梯队的电池制造厂商与头部企业之间,仅就产品与技术而言,“差距没有想象中大”。

二线厂商正在崛起

扩产夺订单

占据先发优势和押对三元锂电池技术路线,帮助宁德时代用短短十年时间就稳坐霸主地位,二线厂商想要争夺市场,首选便是扩产。

咨询机构Frost&Sullivan数据显示,中国新能源乘用车的渗透率将在2026年攀升至37.7%,同时,中国动力电池装机量也将从2021年底154GWh增长至762GWh。市场有着突增的需求,可是没有产能就意味着无法承接订单。

下游需求的乐观预期给了二线电池厂商扩产的底气。从长城汽车拆分出来的独立电池业务品牌蜂巢能源曾定下2025年600GWh的产能规划目标,相比此前320GWh的目标几近翻倍。

国内装机量位居第三的中创新航和国轩高科也将规划目标分别定在500GWh和300GWh。而占据了近半市场份额的宁德时代2025年产能目标也才定在了670GWh。

不过,作为重资产行业,动力电池企业扩产对资金储备要求较高,而对于尚没有较强盈利能力的二线厂商来说,上市到二级市场融资的机会不容错过。

以宁德时代为例,去年8月,手握超过890.72亿元账面现金的宁德时代就曾抛出582亿元的巨额定增方案,刷新了A股民企定增募资的纪录。为提升规模不惜稀释小股东权益,也足以说明电池厂商想要扩产,“子弹”有多重要。

而在中国前十大动力电池制造商中,仅有中创新航、蜂巢能源以及青山集团旗下的瑞浦兰钧能源还未上市。不过三家企业融资意向明显,今年年初还不约而同启动IPO。

但是,二线厂商的上市之路仍然无可避免地受到宁德时代的“制约”。

首先是估值方面。作为行业的风向标,宁德时代的市值可以影响到投资人对整个行业的估值。

今年前五个月,宁德时代股价一路下行,较去年年末下跌近30%,一位汽车产业企业投资人认为,宁德时代的估值一直偏高,动态市盈率一度超过150倍。

“大量资本抱着不想错过下一个宁德时代的心情,外溢到了二线甚至三四线电池厂商。但是风潮一旦回落,投资人就会反思是不是太贵了。”不过随着新能源汽车产业的恢复,6月份开始市场迎来强烈反弹。

其次則是宁德时代毫不手软的法律武器。宁德时代在业内被称为电池行业的“黄埔军校”,生产人员、技术人员常常被同行高薪挖角,甚至有整条生产线同时被挖走的历史。人员流动频繁也意味着技术的“共享”。

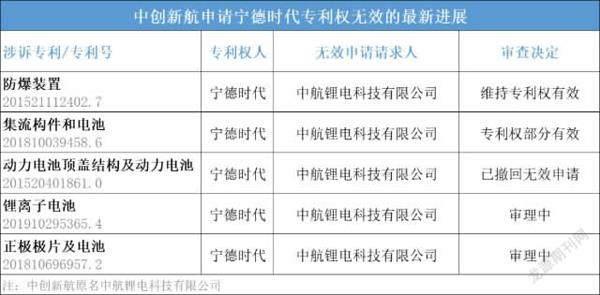

中创新航与宁德时代的专利纠纷仍未结束

去年7月,宁德时代就曾起诉中创新航(原名中航锂电)侵权三元锂电池相关专利,今年5月还将赔偿金额提升至5.18亿元。

在潜在竞争对手上市的关键节点,宁德时代加快起诉步伐,难免被视为稳固行业地位的手段。“企业上市融资后必然会扩大生产规模,利用专利侵权纠纷阻挠同行A股上市也很正常。”上述企业投资人表示,过往因专利纠纷导致IPO被否的例子不在少数。2021年全年,有78家企业科创板IPO终止审核,其中大多数企业都被质疑“知识产权是否自主可控”“是否符合科创属性要求”等。

车企苦宁久矣

无论二线厂商上市结果如何,对电池龙头的突围都已经十分明显,这背后少不了下游整车厂的助攻。

新能源整车厂一直对宁德时代心情复杂,尽管只是上游供应商之一,宁德时代的行业号召力和影响力已经超过了自己很多客户。一辆车可能有上万个零件,而汽车行业以往一直是金字塔模式,顶端是整车厂,“过于强大的供应商让车企很难适应”。

已经站稳脚跟的新能源车企开始加速“脱宁”:要么选择扶持新的供应商,要么就直接下场自研。

广汽埃安、小鹏汽车先后将动力电池供应商由宁德时代切换为中创新航等二线厂商。目前宁德时代仍是小鹏的磷酸铁锂电池一供,亿纬锂能是其二供;至于小鹏的三元锂电池,开源证券在其研报中指出,一供逐步由宁德时代过渡至中创新航。

华创证券分析师彭广春认为,前期汽车企业的新能源产品产量较小,选择外部供应商是最佳方案。部分车企通过入股、成立合资公司等方式绑定电池企业,保证电池稳定供应。而一旦新能源汽车产销量跨过规模性门槛,车企就会考虑自产电池。

“行业有一个共识——车企自产电池的门槛是新能源产品产量达到50万辆。”特斯拉正是遵循这一路径。特斯拉于2020年9月发布了直径46毫米、高80毫米的圆柱形电池,并于2022年2月宣布已在加州工厂实现了小规模量产,长期来看其目标正是要把电池技术掌握在自己手里。

车企不再绑定宁德时代 图源:企查查

如前所述,电池制造業是典型的重资产行业,想要完全实现自研对于大部分新能源车企来说并不现实,寻找“二供”“三供”保证供应链稳定依旧是当下最明智的选择。

整车厂追求多元化的供应体系,二线厂商也借此机会挤入主流供应链。不过想要真的实现弯道超车,新技术路线的落地依然是关键。

从技术上看,锂电池的能量密度、安全性、充电速度、循环寿命等仍有较大提升空间,在电池材料、电池形态、电池工艺等方面创新技术也还未成熟,市场的竞争格局仍处于技术演变期。当电池产能进入供需平衡状态后,产品性能优异、研发布局领先的二线电池厂商才能具有绝对优势。

水大鱼大,动力电池赛道的混战刚刚打响。