环境类多边条约中文译本翻译的方法论

——以两项全球性国际水法公约为例

胡德胜

(重庆大学 法学院,重庆 400044)

立足于人类命运共同体的国际法治思想在习近平治国理政思想中具有重要地位。关于国际法对新时代中国的重要性,有学者进行了较深入研究,论证了中国妥善利用国际法能力的提高,不仅在于提出新概念、新理论,还需要观念阐释和主张辩护方面的充分精微论证能力。条约在国际法渊源中居于首要地位,当代多边条约的极其重要性更是不言而喻。国际条约直接或者间接规定国家的权利或者义务,事关国家利益。构建人类命运共同体,需要坚持全球语义关照下的国家主义;倡导和推动国际法治,以条约为主体的良法是不可或缺的前提条件。然而,国内关于条约中文本及翻译的研究不仅极少,而且缺乏方法论方面的,导致国际法实践根基具有不稳定性。第二次世界大战结束以来,特别是1990年代以来,随着生态环境、自然资源、气候变化等领域的全球性关切事项日益增多,联合国大会根据《联合国宪章》第13条第1款第1项关于“大会应当发动研究,并作成建议,以提倡国际法的逐渐发展与编纂”规定的要求,不断组织和推动环境领域内有关事项国际条约或者公约的发展与编纂。经由联合国大会等会议、机构或者机制,截至2020年12月31日已经订立了52项全球性国际条约。然而,考察环境类全球性国际条约的中文文本,可以发现大多数的翻译质量较差。质量堪忧的环境类全球性国际条约中文文本,不仅对于我国在生态环境领域提升话语权,构建人类命运共同体,做全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者具有不利影响乃至产生障碍,而且会为我国在百年未有之大变局国际环境下的国际法律责任承担留下严重隐患。

目前关于跨界水的全球性国际公约有两项且都已经生效。它们是:1)联合国欧洲经济委员会组织订立的1992年《跨界水道和国际湖泊保护与利用公约》(以下简称“1992年跨界水道公约”);2)联合国大会组织订立的1997年《国际水道非航行使用法公约》(以下简称“1997年国际水道法公约”)。由于其固有的重大缺陷以及许多特别是共享跨界水的重要大国(中国、俄罗斯、美国、加拿大、印度和土耳其等)的(事实上的)反对或者无缔结意愿,后者“现在和未来的地位明显很不确定”。目前,我国不是这两项国际水法公约的缔约国。在与我国共享跨界水体的国家中,越南是“1997年国际水道法公约”的缔约国,俄罗斯和哈萨克斯坦是“1992年跨界水道公约”的缔约国。然而,国内外学术界有呼吁我国(尽快)加入的声音,特别是“1992年跨界水道公约”机构/机制不断加强与我国政府、学术机构和学者的联系,希望我国加入的愿望明显。虽然国内有学者经全面分析和研究后主张我国(目前)不宜加入,而且我国政府似乎也没有近期内加入它们的计划,但是对这两项公约进行科学研究,为我国是否加入以及加入或者不加入的对策提供科学决策参考,是学界的应然使命。

这两项国际水法公约的正式和非正式中文译本,分别译自作为各自源语文本的英文文本。“1997年国际水道法公约”的正式英文译本有两个:一是第51届联合国大会1997年5月21日第A/RES/51/229决议《国际水道非航行使用法公约》英文文本的附件(下称“1997年公约联大决议英本”),二是联合国条约数据库中核正无误文本(certified true copy,又译“认证副本”)中的英文文本(下称“1997年公约核正无误英本”)。就法律效力而言,后者才是具有法律效力的英文文本。对比两者,可以发现它们之间的差别是:1)对于序言第8段,后者将前者中的“Rio Declaration on Environment and Development”简化为“Rio Declaration”;2)后者将前者中的一部分“the present convention”简化为“this convention”或用“the convention”替代;3)对于公约订立日期中具体月日,后者将前者于正常程序上需要后补而存在的缺失,根据实际情况补充为“this 21st day of May”;4)对于附件,后者将前者中的部分“arbitral tribunal”简化为“tribunal”。因此,两者之间的差别仅是立法技术上个别措辞表达上的差别,并无实质上的区别,而且对于翻译为中文不应该有任何实质性影响。

“1997年国际水道法公约”的正式中文译本有两个:一是第51届联合国大会1997年5月21日第A/RES/51/229决议《国际水道非航行使用法公约》中文文本的附件(以下简称“1997年公约联大决议译本”),二是联合国条约数据库中核正无误文本中的中文译本(以下简称“1997年公约核正无误译本”)。“1997年国际水道法公约”非正式中文译本中,学术文献中使用较多的是水利部国际经济技术合作交流中心组织编译的中文译本(以下简称“1997年公约交流中心译本”);它主要是以1997年公约核正无误译本为基础修改而成。“1992年跨界水道公约”没有正式中文译本,学术文献中使用较多的是水利部国际经济技术合作交流中心组织编译的中文译本(以下简称“1992年公约交流中心译本”)。遗憾的是,这两项国际水法公约的正式和非正式中文译本都存在较为严重的缺陷(详见正文有关分析和讨论),不仅误导了学术研究,而且一些学者据此提出的建议和对策或片面或错误,远不能为党和国家决策提供科学的理论和学术支撑。

有学者断言,中国“法律翻译学术研究尚缺乏一套规范、系统的指引与规制,这种规范与规制仍然任重道远”。学者关于Incoterms译法的研究,不仅可以例证这一断言在国际贸易法律领域的正确性,还告诉人们错误翻译的巨大不良影响以及纠错的艰难。本文从方法论的视角,以这两项国际水法公约的正式中文文本以及代表性非正式中文译本为例,结合本文作者所译这两项全球性国际水法公约的中文译本,就环境类多边条约中文译本的翻译问题进行讨论,以期能够对提升环境类多边条约的中文译本质量有所促进,增进相应研究的科学基础,服务于党和国家决策的科学性。

一、方法论及方法的选择和运用

“法律语言的生命与灵魂在于准确传递词语背后的法律精神,使词语背后承载的法律文化能够从源语境移转至目标语境,发挥同等功能。法律翻译的核心正体现于法律语言的具体影响力。”对使用多种官方语言的法域来说,法律文本译本的理想目标是将源语文本的作者(包括立法者和文本起草人)写入文本的每一项意图不折不扣地传达给译本的使用者,把源语文本中的所有质、量、型(风格和格式)信息都准确而充分地表达出来,使译本和源语文本之间的信息尽可能完全对等;只有这样,译本才能发挥与源语文本相同的或者尽可能相同的功能,产生与后者相同的或者尽可能相同的效果。联合国有关机关或其相关委员会、具体工作组在讨论和起草多边条约文本的过程中,实际上都是以英语作为源语工作语言。因此,除英文文本外,联合国主持或者组织订立的环境类多边条约的其他语言(阿拉伯语、汉语、法语、俄语和西班牙语)正式文本的内容,几乎都需要将英文文本作为源语文本,并据之进行翻译。对作为联合国安全理事会常任理事国的我国来说,特别需要符合或者接近法律文本译本理想目标的合格中文译本。合格的多边条约中文译本,一方面,可以确保联合国主持或者组织订立的一项多边条约不因不同文本的内容存在差别而导致解释上以及因之而导致适用上的争端,让它们真正地同等作准。另一方面,可以提升我国国民的国际法律意识,推动国际法律文化的交流与合作,促进国际法治进程。

环境类多边条约的内容不仅涉及传统的法学理论、方法和立法技术的运用,而且大量涉及自然科学(特别是生态、环境、水利、资源、能源等科学)、哲学社会科学(特别是法学)学科理论、成果、方法和技术的综合应用或者融合。这给条约中文文本的译定不仅增加了很大的工作量,而且大大提高了工作难度。因此,译定合适的(特别是良好的)环境类多边条约中文文本,需要科学方法论的指导。由于水的生命之源、生态之基和生产之要的属性,关于跨界水的国际条约更是需要考虑特别多的因素以及由之产生的多种多样的利益和责任,其翻译工作难度更大。

法律翻译具有很强的跨学科属性,无论是研究法律翻译的方法,还是进行法律翻译工作,都需要对此有清醒的认识并予以反映。如果说法律语言研究基本上或者主要是语言学和法学的交叉,这在过去是恰当的乃至正确的,但是在当代却是不妥的。这是因为当代的法律翻译需要整合性,“重视法律翻译理论,兼顾法律学、语言学和翻译学,并以法律语言文化为主线”。特别是,环境类多边条约无论是在起草还是实施过程中,都涉及到程序、法律、行政管理、技术和实践的诸多方面。它们的中文译本翻译工作,除一般法律翻译涉及的法学和翻译学等哲学社会科学学科外,还涉及生态、环境、资源和水利等相关自然科学学科。因此,它涉及多学科知识、理论和方法的选择和运用,需要根据科学研究的方法论,集成性而非简单相加地运用多种方法。在科学和技术不发达、人类活动及其内容不丰富或者不复杂的时代,能够或者需要用于科学研究的方法很少,主要是后来被称为“科学之科学”的哲学上的研究方法。然而,人类社会发展到当代,能够用于科学研究的方法众多,科学研究活动需要集成性地运用多种研究方法。环境类多边条约中文译本的翻译工作,在一定的意义上具有科学研究活动的属性,需要根据科学方法论选择合适的研究方法并予以合理运用。只有这样,才能产出合格的中文译本。

本文关于环境类多边条约中文译本翻译讨论的方法论,于法学视角而言,主要考察法律关系主体义务或者责任的明确和准确表达;就翻译学视角来说,主要运用李克兴提出的静态对等策略;在自然科学方面,主要关注有关自然科学类专业术语的正确或者合理表述。

二、法律关系主体义务或者责任的表达

(一)国际法上的“shall”和“should”及其译法

同国内法一样,作为当代国际法主要渊源的国际条约,是为了调整国际法律关系有关主体的利益而就权利以及(特别是)义务或者责任而制定的。关于实定法的法谚有云,“没有救济规定,就不存在法律”(no law without remedy)。救济既包括程序法上的救济渠道和程序,在国际条约中更需要实体法上明确规定国际法律关系主体的义务或者责任。在日常汉语中,发音为yīng的“应”与“应当”“应该”两词同义,“应当”是发音为dāng的助动词“当”的词义。但是,于立法技术上,法律文本中的“应当”与“应该”之间有着法律意义上的巨大差别。“应当”是从规范“作为”的积极视角,“不应当”(“不得”)是从规范“作为”的消极视角,为法律关系主体设定强制性的法律义务,用于表述义务性规范;法律关系主体如果违反了“作为”和/或“不作为”的义务,则相应的权利一方有权寻求政府(特别是其强力部门,对我国而言如监察委员会、人民法院、人民检察院、公安机关以及生态环境部门等行政执法部门)予以救济,要求义务一方承担具有不利后果的法律责任。而“应该”于实定法上,是指从提倡或者倡导的积极视角鼓励法律关系主体实施某一“作为”行为;“不应该”(“不该”)则是指从不提倡或者不建议的消极视角鼓励法律关系主体实施某一“不作为”行为,或是在理论上、道德上或根据自然规律,法律关系主体实施某一“作为”行为或“不作为”行为较为合适或适当或者效果更好;即使法律关系主体不实施某一“作为”行为或“不作为”行为,她/他也不会因此受到政府的制裁或者处罚。

本世纪以前,无论在国内法中还是在国际法上,动词“shall”属于从全民语言借用而来的法律基本用语,在法律或者法律文件中主要用来为法律关系主体设定强制性的义务或者条件,也可以用来规定许可或者作出宣告。进入本世纪以来,主要英联邦国家(例如英国、澳大利亚和加拿大)主要基于“shall”缺乏设定(强制性)义务的明显语义的考量,要求在制定新法时使用“must”来取代“shall”,并成为一种趋势。虽然如此,但是在国际法律文件特别是多边条约条款的拟订中,“shall”仍然是用来设定(强制性)义务的基本或主流法律词汇。这可以从学术文献和国家条约实践两个方面进行考察。考察学术文献,尚未发现主张在国际条约中使用“must”来取代“shall”以设定(强制性)义务的,然而却有关于使用“shall”以设定(强制性)义务的讨论。例如,理查德·卡迪纳(Richard Gardiner)在2008年《条约解释》中举例说明了两类规定缔约国强制性义务条款的表述方式:一是“作出一些行为(‘shall apply’,‘shall include’,‘shall undertake’,‘shall cooperate’,‘shall keep’)”;二是 “积极作为以实现某一目的(‘take all possible measures’……)”。在国家条约实践方面,例如,在经由联合国机构体系编纂和发展国际法而订立的多边条约中,几乎见不到“must”。例如,2015年12月12日《巴黎协定》英本中,没有使用“must”,而使用“shall”113次、“shall not”4次、“should”25次、“should not”0次。在我国签订的双边性条约中,也难觅“must”的踪迹。又如,在2019年5月29日中国-欧盟《民用航空安全协定》(Agreement on civil aviation safety)中,没有使用“must”,而使用“shall”95次、“shall not”11次、“should”2次、“should not”0次。特别是欧盟关于法律文件中“shall”和“shall not”、“should”和“should not”用法的指南,在条约法领域具有较强的代表性。

综上所述,“应当”和“应该”在国际法律文件中相对应的英文词汇应该分别是“shall”和“should”,不应该将“shall”和“should”不加区别地都翻译为“应”,因为它同时包括立法技术上具有不同含义的“应当”和“应该”这两个词汇,虽然我国现有立法技术规范中并没有关于“应该”和“不应该”的词语规范。而对于“shall not+动词”,可以视情形或者上下文翻译为“不得”或者“不应当”,用于表达禁止性规范。其中,“不得”译法一般应该主要用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中,这与“禁止”一般应该用于无主语的祈使句的用法有所区别。在关于被选择的对象应当符合或者满足的条件中,如果规定了她/他“shall not”具有某种身份或者国籍,然而这是选择者需要在选择时应当考虑的因素,而不是用于规范被选择者的禁止性义务的,因此在这种情形或者上下文中就不宜将“shall not”翻译为“不得”。例如,两项国际水法公约在附件《仲裁》中都规定被选择或者指定的仲裁庭庭长“shall not be a national of one of the parties to the dispute”,这实际上是要求争端双方指定的仲裁员在选择仲裁庭庭长时,或者有责任或有权指定庭长的人或者机构在指定庭长时,有义务选择一个不是争端任一方的国民的适格人士担任庭长,而不是禁止被选择或者被指定的人士不得是争端任一方的国民。也就是说,如果被选择或者被指定的人士是争端任一方的国民,那是选择者或者指定者违反了规定,而不是被选择或者被指定的人士违反了规定。因此,将“shall not”翻译为“不得”很不合适,而翻译为“不应当”尚可接受或者尚属合理。

(二)对两项国际水法公约中文译本“shall”和“should”译法的评判

将两项国际水法公约的英文文本与它们的中文译本进行对比,可以发现中文译本几乎不加区分地都将“shall”和“should”翻译为“应”,甚至有些未翻译。这是非常错误的。兹分析如下:

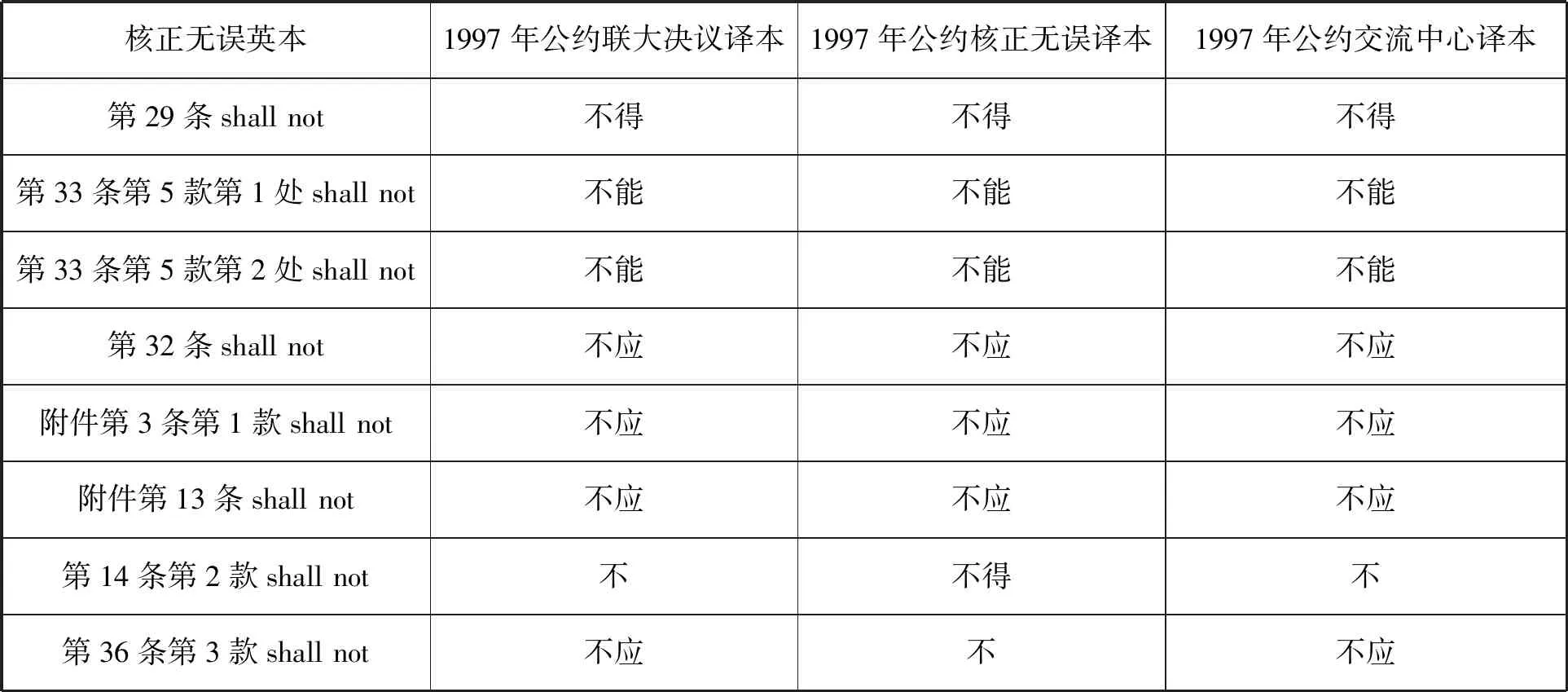

“1997年国际水道法公约”三个中译本中,1)95处“shall+动词”的翻译情况是,89处均翻译成了“应”、1处(附件第3条第1款第4处shall)未译出,1处(附件第9条第3款第3处shall)或因省略而未翻译成“应”,4处则翻译不同(见表1)。需要指出的是,这些译法都是错误的,正确的译法是“应当”。2)对于8处“shall not”(不包括1处“shall not be entitled”),“1997年国际水道法公约”三个中译本的中译有“不”、“不得”、“不应”和“不能”,不仅同一译本内缺乏协调,而且三个译本之间也不尽相同(见表2)。其中,除4处译为“不得”正确外,其他全是错误的。3)关于1处“should not+动词”的翻译情况是:1997年公约联大决议译本译作“不应”,1997年公约核正无误译本和交流中心译本均译作“不得”;它们的译法都是错误的,正确的译法应该是“不应该”或者“不该”。不过,“1997年国际水道法公约”三个中译本都将公约第35条第2款中的“shall not be entitled”翻译为“无权”、将附件第14条第3款中的“shall be without”翻译为“不得”,是合适的。

表1 “1997年国际水道法公约”“shall+动词”的不同翻译情况

“1992年跨界水道公约”,1)共使用“shall+动词”104处,在“1992年公约交流中心译本”中,87处“shall+动词”翻译成“应”,4处翻译为“应该”,11处没有翻译,2处或因可省略而未译出。正确的翻译应该是将它们都译作“应当”。2)共使用3处“should+动词”,均被译成“应”。正确的翻译应该是将它们都译作“应该”。3)共使用“shall not+动词”10处,均被译成“不应”。正确的翻译应该是将它们都译作“不应当”或者“不得”。4)共使用“should not+动词”1处,但是未被译出。正确的做法应该是将其译为“不应该”或者“不该”。

表2 “1997年国际水道法公约”“shall not+动词”的相同和不同翻译情况

三、静态对等策略的运用

法治要求法律代表社会公平、公正和正义,而法律具有强制性、权威性和严肃性的特点,由此形成了法律语言的准确性、简明性、庄重性和严谨性的语体风格。对于从翻译学的视角应该运用什么样的方法论路径进行法律文本翻译,香港理工大学李克兴教授根据其长期从事英文-中文法律文本翻译的实践、经验和研究,提出了静态对等策略。他提出静态对等译本的要求是,“深层意思、表层意思、语言结构、风格、格式与原文的这些方面完全对等”,“译文最大程度地再现原文作者的写作意图”;根据法律文本的特殊使命和法律语言的自身特点,他总结了运用静态对等策略这一路径的5项要求或条件,即静态的语言、严格的翻译准则、单一读者群、信息型文本、模式化语言。本文作者基本赞同这5项要求或者条件,但是不赞同“单一读者群”的表述,认为文本的信息型要求或者条件不适用于中文文本与其他语言文本同等作准的情形。因此,本文作者将“单一读者群”的表述修改为“单一作者群”,并且用呼唤型文本取代信息型文本这一要求或者条件,进而运用静态语言、严格的翻译准则、单一作者群、呼唤型文本、模式化语言这5项要求或者条件进行讨论。

(一)静态语言

静态语言要求基于源语文本中法律语言的静态性,采用静态对等的翻译策略,不应该运用动态对等的策略进行夸张、比喻、双关等修辞手段。例如,“1997年国际水道法公约”两个英本中第17条第2款规定:“… that each State must in good faith pay reasonable regard to the rights and legitimate interests of the other State”。对于其中的legitimate interests,三个译本都翻译成“正当利益”。然而,虽然legitimate在法学理论上和政治学上有“正当的”的含义,但是在实在法的意义上是“合法的”(lawfully)的词义。因此,根据静态语言的要求,宜将legitimate interests译作“合法利益”。又如,关于数据和信息交换,两项国际水法公约英本中均使用了“data and information”和“data or information”两种表述。这表明文本起草者认可data和information在普通词义上并不是两个于内涵和外延上不存在交叉的概念。在《牛津高级英汉双解词典》中,data的普通词义是“facts or information, especially when examined and used to find out things or to make decisions 数据;资料;材料”;而information的普通词义是“facts or details about sb/sth 信息;消息;情报;资料”。在《柯林斯COBUILD高阶英汉双解学习词典》中,data的普通词义是“You can refer to information as data, especially when it is in the form of facts or statistics that you can analyse …. (尤指可用于分析的)资料,材料,数据”;而information的是“about someone or something consists of facts about them. 信息;消息;资料;情报”。而且,根据在环境类国际条约中具有广泛影响的1998年《在环境问题上获得信息、公众参与决策和诉诸法律的公约》,信息被规定为以“书面形式、影像形式、音响形式、电子形式或任何其他物质形式的任何信息”。因此,“information”包括但不限于数据和资料。“1997年国际水道法公约”三个译本将“information”译作“资料”显然严重增加了“information”的内涵而缩小了其外延,是错误的。再如,形容词“existing”在“1997年国际水道法公约”中出现了4次,在“1992年跨界水道公约”中出现了7次。在《韦氏在线词典》中,其词义是“having being at the present time”。在《牛津高级英汉双解词典》中,其词义是“found or used now 现存的;现行的”。在《柯林斯COBUILD高阶英汉双解学习词典》中,其词义是“something is now present, available, or in operation, especially when you are contrasting it with something which is planned for the future. (尤指与未来相对的)现存的,现行的,目前的”。也可以将其译成“已有的”,“既有的”,“现有的”。然而,在国际条约(特别是多边条约)中,“现”的相对性含义对于法律关系主体的权利和义务有很大影响:是条约订立时的“现”,还是条约生效时的“现”,对于在多边条约生效后成为缔约国(方)的国家及其国民来说是否是对其生效时的“现”,抑或法律关系主体作为时的“现”?因此,为了适应“现”的相对性,一般情况下译作“已有(的)”或者“既有(的)”较好;当然,如果根据上下文译作“现有(的)”更为准确,则译作“现有(的)”更妥。例如,“1997年国际水道法公约”序言第9段的原文是“Recalling also the existing bilateral and multilateral agreements regarding the non-navigational uses of international watercourses”,其中的“existing”依上下文无疑是指条约订立时的“现”,因此可以将该段翻译为“又回顾关于国际水道非航行使用的现有双边和多边协定”。但是,如果该公约第6条第1款第5项“Existing and potential uses of the watercourse”翻译成“对水道的现有和潜在使用”则是不当的乃至错误的。这是因为,第一,该项是用以评价或者衡量以公平且合理的方式利用国际水道的有关因素和情况之一,而利用有在不同时间开始和进行的使用,也就是说可能存在多个“现”;第二,特别是,该公约第3条第1款规定“在没有任何协定另有规定的情形下,本公约的任何规定均不得影响水道国依照在其成为本公约缔约方之日已生效协定对其产生的权利或义务”,因此“在其成为本公约缔约方之日”也是一种“现”。因此,将该第5项译作“对水道的已有和潜在使用”才是恰当的。

(二)严格的翻译准则

严格的翻译准则要求译文达到精确的程度,同一词语表达同一法律概念或思想(同一性原则),法律术语的译法与同一法律体系内的有关上位法中该术语的表达法(如有)保持一致(一致性原则)。

达到精确的程度,意味着要求译文正确、准确、没有遗漏。这一准则对于同源语文本同等作准译本的翻译工作至关重要,否则译文文本的规定会产生多个含义,而法律关系的主体根据译文文本的规定行事就很容易引发争端。以“1997年国际水道法公约”第10条为例,两个英本的标题都是“Relationship between different kinds of uses”,第2款规定“In the event of a conflict between uses of an international watercourse …”。三个译本都将标题翻译为“各种使用之间的关系”,都将第2款翻译为“假如某一国际水道的各种使用发生冲突……”。根据中文的通常理解,第10条是就“不同种类”的使用之间的关系作出规定。但是,源语文本中的含义却并非如此。这是因为,第一,从条约条款草案起草过程中的讨论可以发现,该条既调整某一项使用的优先地位问题,也规范某一类使用的优先地位问题。第二,根据条约法的理论和实践,一项国际条约中某一条的标题并不具有同该条内容相同的法律效力,最多只是在该项国际条约所允许的范围内可以用以解释相关条款的内容。因此,对于“1997年国际水道法公约”第10条标题及其第2款的精确译文应该分别是“各项使用之间的关系”和“如果某一国际水道的多项使用之间发生冲突……”。然而,译文准确并不意味着译者需要或者应该让译文比源语更为无歧义和更具有严格性,而是应该准确地翻译原文。例如,“1997年国际水道法公约”附件《仲裁》第5条的英文原文是:“The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of the Convention and international law.”。“1992年跨界水道公约”附件四《仲裁》第5条的英文原文是:“The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with international law and the provisions of the Convention.”。不难发现,两者的区别在于“the provisions of the Convention”和“international law”在“and”前后位置的不同。原文“the provisions of the Convention and international law”有让读者错误地理解为“和的规定”而不是正确地理解为“和”的可能,而原文“international law and the provisions of the Convention”仅能让读者理解为“和”。但是,如果将“和”中的下划线去掉而成为“国际法和本公约的规定”这一中文表述,却有可能让读者误解为“的规定”,因而将之翻译为“国际法以及本公约的规定”较好。

虽然同一性原则和一致性原则难以严格地适用于国际条约文本的翻译,但仍然具有很大的应用价值。随着条约特别是大量全球性国际公约在战后的订立,在许多领域出现了国际法与国内法的趋同,特别是在广义的环境法领域,大量术语存在着很大程度上的同一性和一致性。因此,如果法律术语、法律基本用语和法律语言的句法存在趋同性的情况,环境类国际条约的中文翻译就应该予以采用。例如,“1997年国际水道法公约”两个英本中第12条、第14条第2项和第15条中有“watercourse State implements or permits the implementation of the planned measures”的句法表述,第17条第3款和第18条第3款中有“State shall refrain from implementing or permitting the implementation of the planned measures”的句法表述。三个译本都将其中的“implement(ing)or permit(ting)the implementation”翻译成“执行或允许执行”。然而,将动词implement翻译成“执行”和将permit翻译成“允许”都没有体现英本中法律语言的精确性。就动词implement而言,根据《韦氏在线词典》,其英文含义有两个:1)“especially: to give practical effect to and ensure of actual fulfillment by concrete measures”;2)“to provide instruments or means of expression for”。显然,与英文“execute”基本对应的中文“执行”并不能体现“implement”的精确含义。就动词permit而言,根据《韦氏在线词典》,其英文在法律上词义是“to consent to expressly or formally”,相应的中文法律术语应该是“许可”,而不应该是“允许”这一大众化的,而且既包括明示和正式允许的含义、也包括默示允许和因不履行职责而允许的含义的非法律专业术语。

(三)单一作者群

单一作者群要求基于源语法律文本和译本的作者都是较高水平的法律专业人士的假设,译本应该把源本中所有的主要词素(特别是法律术语和其他实词)、句子中反映原作者写作意图的原始语义和语言结构、写作风格甚至格式,以最忠实、最对等的方式表述出来。例如,“1997年公约联大决议英本”附件《仲裁》第11条和“1992年跨界水道公约”附件四《仲裁》第11条都规定:“The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute”。对这一条款,“1997年国际水道法公约”的三个译本都翻译成“仲裁法庭可就争端的主题事项直接引起的反诉听取陈述并作出裁决”,“1992年公约交流中心译本”翻译为“仲裁法庭得听取并决定与争端事项直接有关的答辩”。这一条款涉及“hear”和“counterclaim”两个关键法律术语的原始语义及其中文术语的选用。动词“hear”有“听取”、“听证”和“审理”等多个词义,选择哪个词义和中文术语取决于宾语“counterclaim”;“counterclaim”在法院诉讼程序和仲裁审理程序中的实质含义虽然相同,但是中文术语分别是“反诉”和“反请求”,作为谓语的动词“hear”中译应该选取“审理”这一含义和中文术语。就此而言,“1997年国际水道法公约”三个译本将“hear”翻译成“听取陈述”、将“counterclaim”翻译成“反诉”,“1992年公约交流中心译本”将“hear”翻译成“听取”、将“counterclaim”翻译成“答辩”,都是不正确的。因此,应该将这一规定译作“仲裁庭可以审理争端主题事项直接引起的反请求,并作出裁定”。

(四)呼唤型文本

呼唤型文本要求对于中文文本与其他语言文本同等作准的国际条约,译本不仅需要把源语文本的所有语义信息充分精确地传递出来,而且还应该把源语文本蕴含的呼唤或感染的成分展现出来,从而让不同的同等作准文本发挥出同样的呼唤或感染功能。虽然对于中文文本不是(同等)作准文本的国际条约,则没有必要去刻意追求呼唤作用或者感染效果,但是对于其中载现习惯国际法原则和规则的条款,则应该译出呼唤作用或者感染效果,体现良法对正义理想的追求或者实定法的产生背景或者情境。因为国际法并不是纯粹的法律。

例如,“1997年国际水道法公约”在第二部分“一般原则”中要求国际水道的利用(utilization)、使用(use)、开发(development)和保护(protection)应当“in an equitable and reasonable manner”。对于“and”,从一般翻译的视角来看,可以翻译为“、”、“和”、“(而)且”、“(并)且”、“(以)及”等。但是从公约条款草案的起草过程来看,“equitable”和“reasonable”在内容上并非简单的相加,“in an equitable and reasonable manner”具有呼唤或者感染的成分。因此,将之译作“以公平且合理的方式”较为适宜。

(五)模式化语言

模式化语言要求基本法律文本的句式和语言的模式化和格式化以及条件、法律关系主体和法律行为等要素,译本原则上不作变更,特别是不能作任何的灵活性变更。例如,“1997年国际水道法公约”两个英本中第6条第1款中规定“Utilization of an international watercourse in an equitable and reasonable manner within the meaning of article 5 requires taking into account all relevant factors and circumstances”。对此,三个译本的翻译都是“为了在第5条的含义范围内公平合理地利用国际水道,必须考虑到所有有关因素和情况”。不难发现,它们都改变了英本的句式以及语言的模式和格式。遵循模式化语言的要求或者条件,上述规定译作如下内容较为适当:“在第5条的含义范围内以公平且合理的方式利用国际水道,必须考虑所有有关因素和情况”。

又如,“1992年跨界水道公约”附件四《仲裁》第5条的英文原文是:“The arbitral tribunal shall render its award within five months of the date on which it is established, unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five months.”这是关于仲裁庭审理期限的规定。关于审理期限的模式化表述,可以我国《民事诉讼法》(2017年修正)第149条为例说明。该条规定:“人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月”。然而,“1992年公约交流中心译本”却是这样翻译的:“仲裁法庭应在其成立后的五个月内作出裁决,除非它认为有必要将期限延长至超过五个月的时间。”这一翻译不仅不符合法律语言的模式化表述,而且“将期限延长至超过五个月的时间”于内容上存在严重错误。正确的译法应该是:“仲裁庭应当在其成立之日起5个月内作出裁决,除非它认为有必要延长审理期限,但是延长期间不应该超过5个月。”

四、自然科学术语翻译的方法论

同环境类的其他国际条约一样,两项国际水法公约反映了水利、生态和环境等自然科学的研究成果,特别是国际前沿成果,并在立法技术上或者直接使用自然科学领域的有关术语,或者对关键术语的内涵或外延进行法律上的界定。这就要求翻译两项国际水法公约时,需要将其内容中自然科学有关术语翻译为适当的中文术语。根据不同情况,一般应该依序采用官方文献法、专业文献术语法。

(一)官方文献法

官方文献法是指在国家一级官方文件(特别是法律或者政策)中有相应的中文术语的情形下,将环境类多边条约中的自然科学有关术语翻译成官方文件中使用的中文术语。例如,“1997年国际水道法公约”两个英本中第1条第1款中的“preservation”,相应的自然科学专业中文术语有“保全”和“保存”等,然而我国缔结或者参加的国际条约通常译作“保全”。特别是在我国参加订立、签署并批准的1982年《联合国海洋法公约》中文作准文本中,将“conservation”、“protection”、“preservation”分别译为“养护”、“保护”、“保全”。因此,“1997年公约核正无误译本”中翻译成“养护”是错误的。又如,该公约第2条第(1)项中的“surface water”,在我国《水法》(2016年修正)、《水污染防治法》(2016年修正)等法律和政策文件中有明确的相应中文术语“地表水”,因此应该将之翻译为“地表水”,而不应该是三个中文译本错误地生造出来的、自然科学专业中文术语中根本不存在的“地面水”。再如,“1992年跨界水道公约”中的“best environmental practice”这一术语,在全国人大常委会2004年6月25日和2016年4月28日分别批准加入的2001年《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》和2013年《关于汞的水俣公约》的正式中文译本中均为“最佳环境实践”。因此,在“1992年跨界水道公约”中也应该译为“最佳环境实践”,“1992年公约交流中心译本”中翻译成“最有利于环境实践”和“最有利于环境的实践”是不可取的。

在国家一级不同官方文件对某一自然科学术语使用不同的中文术语情况下,一般宜依序遵循权威性原则、新近性原则。权威性原则是指通常宜采用效力位阶最高的官方文件中的中文术语。新近性原则,是在效力位阶最高的不同官方文件使用不同的中文术语的情形下,通常宜采用最新官方文件中的中文术语。不过,有时会让译者难以取舍。例如,“1992年跨界水道公约”中的“best available technology”这一术语,在2001年《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》是“最佳可行技术”,在2013年《关于汞的水俣公约》的正式中文译本中为“最佳可得技术”,在2016年11月24日《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发〔2016〕65号)附件《“十三五”生态环境保护规划》中使用的是“最佳可行技术”,在国务院环境保护主管部门发布的污染防治可行技术指南国家环境保护标准(例如《火电厂污染防治可行技术指南》(HJ 2301-2017))中使用的都是“最佳可行技术”。因此,“1992年公约交流中心译本”中翻译成“最方便可得的技术”是不可取的,但是由于相同以及不同效力位阶中使用了“最佳可行技术”和“最佳可得技术”两个中文术语,需要译者进行取舍。虽然相同最高位阶的两份官方文件使用的中文术语不同,但是鉴于新近低位阶官方文件都使用其中的“最佳可行技术”这一中文术语,因此宜译为“最佳可行技术”。

在国家一级法律文件对某一自然科学术语使用不同于自然科学专业中文术语的情况下,应该采用法律文件使用的中文术语,以求助力于我国国内法律文件与国际法律文件之间的兼容。例如,“1992年跨界水道公约”第9条第2款第6项和附件三中的“pollution load”这一术语,其相应的自然科学专业中文术语是“污染负荷”,但是国家一级法律文件使用的是“污染物排放总量”或者“污染物排放量”。对其宜译作“污染物排放量”而不是“1992年公约交流中心译本”的译法“污染物数量”。

此外,在所采用的中文术语同过去常用的、专业文献通说中的或者专业文献主流中的中文术语不同时,可以考虑酌情予以说明。

(二)专业文献术语法

专业文献术语法是指在不能根据官方文献法确定相应中文术语的情况下,对于环境类多边条约中的自然科学有关术语,采用相应学科中文专业文献中正确的或者准确的中文术语。它包括应该依序采用的专业文献通说法、专业文献主流法和专业文献选准法。

专业文献通说法是指在不能根据官方文献法确定相应中文术语的情况下,如果相应学科中文专业文献中有统一的或者基本统一的中文术语而且并无不当或者并无错误时,宜采用统一或者基本统一的中文术语。自然科学中的专业术语都有其约定俗成的、相对固定的内涵和外延。如果译者在翻译环境类多边条约中自然科学类的专业术语时,望文生义地新造一个术语,不仅有悖于条约文本的原意,而且违反了科学、会严重影响科技的普及和应用,甚至会出现与国内法律使用术语不一致或者冲突的情况。例如,前面所举“1997年国际水道法公约”三个中文译本将“surface water”翻译成“地面水”就属于此类谬译。又例“1997年国际水道法公约”,其第25条中的flow of the water在中文专业文献中有统一的中文术语“水流”,因此应该采用“水流”这一术语,而不是“1997年国际水道法公约”三个中文译本的译法“水的流动”。再如,“1992年跨界水道公约”第3条第1款第2项中的pollution from point sources,在中文专业文献中有统一的中文术语“点源污染”,因此应该采用“点源污染”这一术语,而不是“1992年公约交流中心译本”的译法“来自点源的污染”。

专业文献主流法是指在不能根据官方文献法和专业文献通说法确定相应中文术语的情况下,如果相应学科中文专业文献虽然没有统一或者基本统一的中文术语,但是两个或者两个以上的中文术语均并无不当或者并无错误时,可以考虑采用主流的中文术语,并且在必要、允许或者方便的情况下,酌情考虑予以说明。例如,“1992年跨界水道公约”第2条第5款第1项中的precautionary principle,在专业文献的中文术语有“风险预防原则”和“谨慎原则”,而“风险预防原则”较为主流而且更为贴切和便于理解,因而宜采用“风险预防原则”的表述,而非“1992年公约交流中心译本”生造的错误译法“预警原则”。又如该公约附件三中的raw water在专业文献的中文术语有“原水”和“生水”,然而“原水”较为主流,因而宜采用“原水”这一表述而非“1992年公约交流中心译本”的译法“生水”。

专业文献选准法是指在不能根据官方文献法和专业文献通说法确定相应中文术语的情况下,如果相应学科中文专业文献没有统一或者基本统一的中文术语,而且两个或者两个以上的中文术语中存在不准确的或者错误的,应该考虑采用更为准确或者更为适当的中文术语,并且在必要、允许或者方便的情况下,酌情考虑予以说明。例如,“1992年跨界水道公约”序言第3段中的aquatic environment,在相应学科中文专业文献的中文术语有“水生环境”和“水环境”。然而,“水生环境”这一中文术语更为准确,因此应该选择“水生环境”,而不能像“1992年公约交流中心译本”译成“水体环境”。

此外,对于词源或者词根相同的自然科学专业术语,不宜轻易僵化关联,需要详查并斟酌确定准确译法。例如,“1997年国际水道法公约”第6条第1款第(1)项非穷尽列举了“在第5条的含义范围内以公平且合理的方式利用国际水道”必须考虑的所有有关因素和情况的第1类,即,“Geographic, hydrographic, hydrological, climatic, ecological and other factors of a natural character”。对于其中的hydrographic,“1997年公约联大决议译本”译成了“水道测量”;这是将名词hydrography和形容词hydrographic的词义僵化关联,没有详查而导致的错误。从上下文来看,人类活动的“水道测量”显然不属于“factors of a natural character”(自然性质的特征)。因此,需要考察hydrographic的 一般词义。在《韦氏在线词典》中,hydrographic的词义是:1)“of or relating to the characteristic features (such as flow or depth)of bodies of water”;2)“relating to the charting of bodies of water”。显然,错误源于根据hydrography的译法之一“水道测量学”僵化地将hydrographic译成了“水道测量”。其实,对于hydrography,还有“水文地理学”这一译法。

结语

人类命运共同体是国际法社会基础理论的当代发展,其构建需要以利益配置趋同的观点、路径和实定法为基础。国际条约为国家设定权利和义务,事关国家在国际社会中的利益配置。1990年联合国大会第44/23号决议《联合国国际法十年》“表达了国际社会追求实现法治化的普遍愿望”,开启了国际法治的新征程。此后在联合国等国际组织的积极倡导和大力推动下,环境类国际条约(特别是全球和区域性国际公约)的数量大大增加。这些条约既注重传统的硬法规范,还注意新兴的软法规则;既运用传统的国际法理论和术语,还借鉴和吸收自然科学和其他哲学社会科学的前沿成果以及使用它们的有关术语并在必要时予以界定;既具有国际法律规范的特点,也注重与国内法的兼容。实际上主要以英语为工作语言而讨论和起草条约条款草案的情况,决定了需要以英本为源语文本翻译合格的中文译本。环境类国际条约翻译工作的跨学科科研属性,让翻译工作面临巨大的挑战。作为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者,在国际和国内层面全面履行环境类国际条约项下的义务,推动生态文明法治,我国和世界都迫切需要高质量的中文译本作为支撑,我国需要持续加强国际法治的中国表达。通过对“1992年跨界水道公约”和“1997年国际水道法公约”进行法学、法律翻译学以及自然科学术语视角的分析,可以发现它们的中译本质量很差,同时也可以明显看到它们存在有漏译以及文字校对错误。运用方法论、选择合适的方法或者视角,对已有环境类国际条约既有中文译本进行分析,可以为今后环境类国际条约中文译本的翻译工作提供经验和教训。我国政府一方面需要着眼于长远和稳定,多管齐下组织有效力量,既注重提高已有译员翻译水平,也注重培养新人,还注重吸收相关学科的真正专家参与,形成强大而稳定的译员队伍体系,确保联合国有关机关所组织环境类国际条约中文作准文本的质量,做好我国可能参加的或者对我国具有重要或者重大影响的其他全球性条约的中文译本的翻译。另一方面需要根据条约缔结程序的国际法(特别是1969年《维也纳条约法公约》第79条的规定),更正中文作准文本中的错误。

- 法学论坛的其它文章

- 法律解释观念的论证转向与方法转型