古老文化的现代折射

——混合室内乐《长歌》中“微变”与“吟”的释义研究

王 颖

在中央音乐学院“211 工程建设项目·室内乐推广计划”的大力推进下,产生了一批彰显中华文化底蕴,又不失时代精神的优秀室内乐作品,陈丹布先生的《长歌》便是其中之一。2011年,他接受委约后完成了这首为琵琶、打击乐和弦乐组而作的混合室内乐,同年4月21日由中央音乐学院室内乐团首演,张艺指挥。

“长歌当哭”源自《乐府诗集·杂曲歌辞·悲歌行》中的“悲歌可以当泣”,指用歌咏吟唱代替哭声,古代文人以此排解内心伤愁、抒发个人情感,《红楼梦》、鲁迅的《记刘和珍君》中均有使用。而这部音乐作品的创作灵感则来自《红楼梦》中的诗词歌赋“感怀触绪,聊赋四章,匪曰无故呻吟,亦长歌当哭之意耳”,作曲家截取“长歌”二字为标题,以乐器的形式惟妙惟肖地模仿了中国古代人声吟唱的声韵。

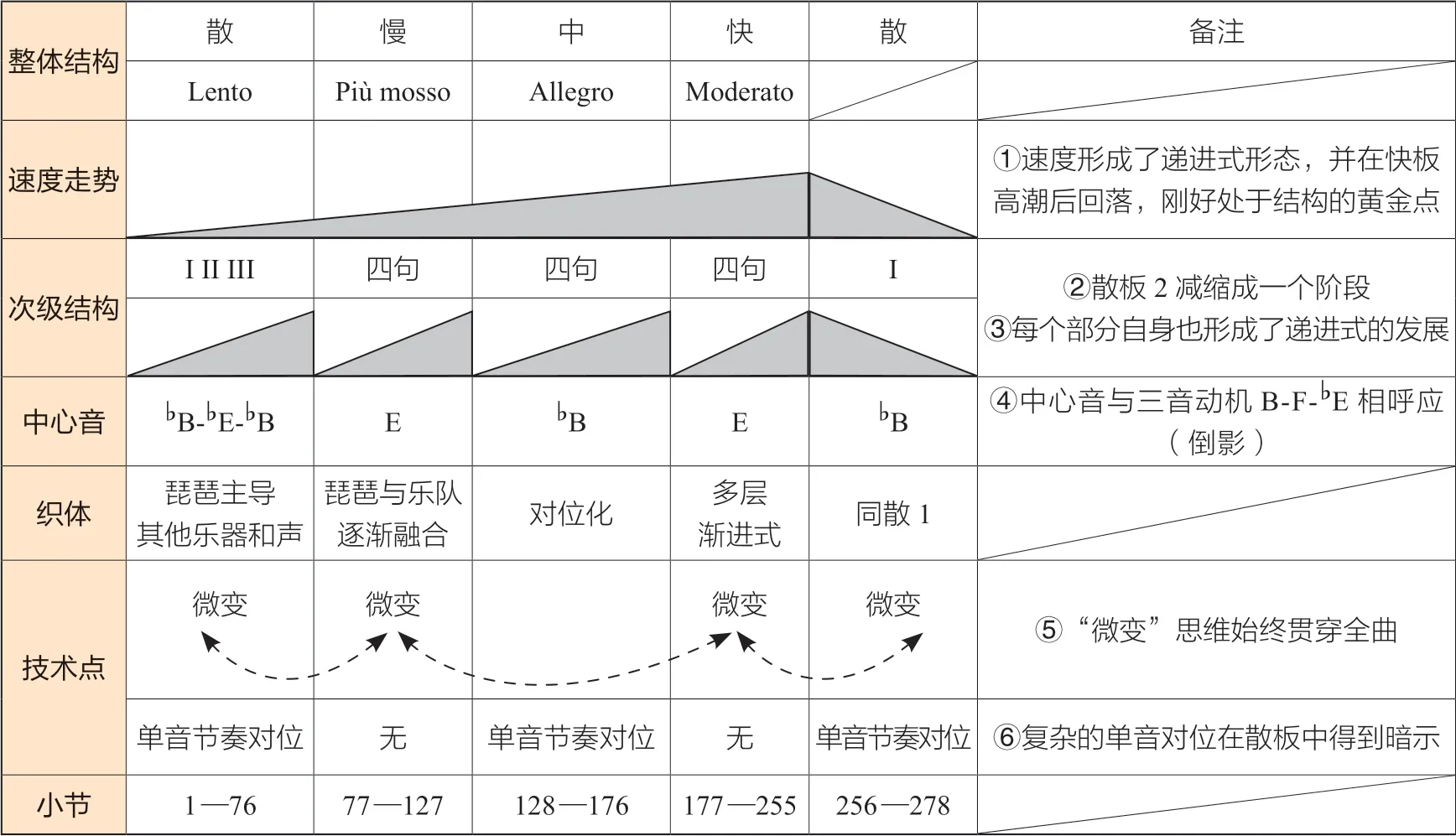

在传统文化观念影响下,作品共包含五个部分,分别与唐大曲“散、慢、中、快、散”的速度布局相对应。前两个部分,作曲家以八声音阶为基础,透过对音势的设计,体现婉转、细腻的吟唱风格;再通过对核心材料、速度节奏、织体样式和整体音色的切换,实现散叙、慢说、中起、快扬的渐进式结构。笔者将从音高材料、吟唱风格以及音色结构渐长三个方面进行阐述,研究该作品创作手法与文人表现、传统文化观念之间的关联。

一、唐大曲思维下的 音高材料设计与“微变”

“唐人以《伊州》、《凉州》遍数多者为大曲……遍者,变也。古乐一成为变。”笔者理解,唐大曲以“变奏和主题”的发展关系为基础,强调每一遍中“变”的重要性,可以变化主题、段式、句法,亦可在舞蹈动作上体现不同。

《长歌》与唐大曲的联系并不仅存于结构上,作品内部音高组织的精细设计、主题和织体的细腻变化,都与其息息相关,进而形成由作曲家本人提出的“微变”技术,该技术以音高、音色两方面为载体,反映了中国文化、古代曲体对作曲家创作观念潜移默化的影响。

接下来的部分,本文将侧重研究“微变”在音高上的展现方式,主要有三点:1.核心素材选用;2.不同主题的塑造;3.微变下的恒定因素。

(一)以八声音阶为基础的主题构成

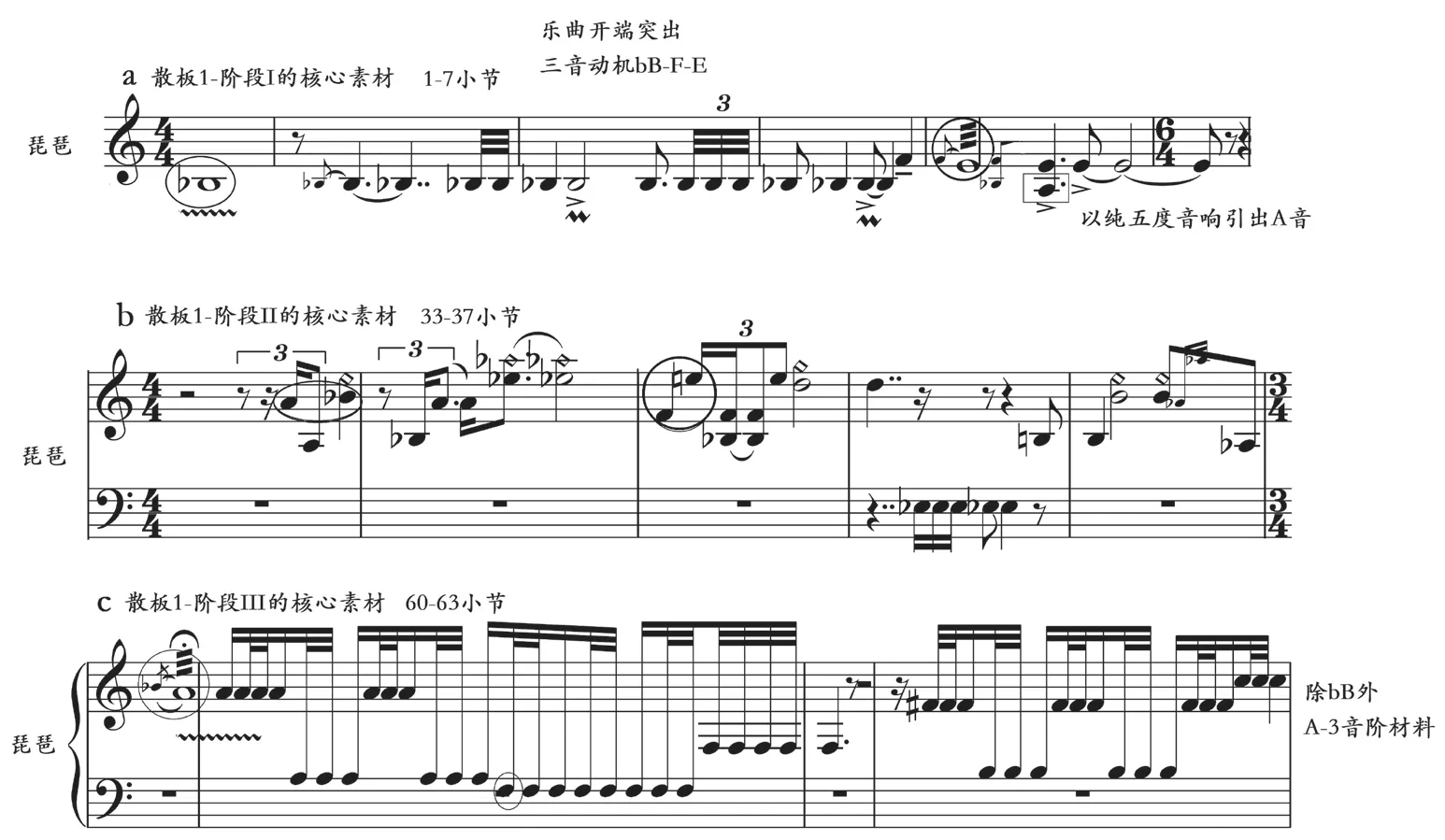

谱1 八声音阶

八声音阶是西方作曲技术下萌生的人工音阶,具有多样的组合特性:可分别构成大小三和弦以及具有现代音响效果的四度叠加和弦,甚至是民族五声性的音高截段。作曲家选用八声音阶,为后续各类音程变化提供便利。

作品开端的“散”中(见谱2),琵琶处于主导地位,弦乐组与之配合,在低音区以长音叠加的方式重复琵琶声部的音高,形成朦胧、圆润的音响共鸣。三句的材料主要来自A-2 和A-3 音阶,句句紧扣♭B-F-E,强调上跳纯五度与下行小二度的结合,是一个极具悲剧性色彩的“悲鸣动机”。

谱2 作品开端“散”主题琵琶声部

同时,个别音并没有严格使用,如第五小节的A 音是该片段所使用的A-2 音阶的外音,作为中介,暗示其后即将出现的A-3。这些外音多与八声音阶内的音高构成纵向纯五度关系,避免了琵琶在音色上的单调和干涩。这些音阶的转换并没有鲜明的界限,提倡在发展过程中的自然过渡和“融入性”转换的特征。

进一步观察可以发现,a 句节奏松散,同音重复突出全曲中心音♭B,刻画诗人的悄声低吟,琵琶轮指数量逐渐增多,逐步拉动音乐发展,在该句结尾引出“悲鸣动机”♭B-F-E。后面的b 句和c 句进一步围绕着该动机发展,通过变换节奏音型、纵向音程叠加、倚音加花、泛音音色、音区提升等方式,推进音乐变换发展,渲染、放大了此前的悲伤情绪。

(二)次级主题的同源性微变

作品发展主要基于由八声音阶截取的“悲鸣”三音动机♭B-F-E,并增加五度关系的外音A,构成四音组♭B-F-E-A,成为后续各次级主题的核心材料。从表1 不难看出,八声音阶仍是各部分的主要材料,并突出、鲜明地使用了固定的动机音组。此外,作曲家对音阶的选用,体现了以主要材料为基础的呈示性、延展性、对比性与再现性的四阶段构建思维。

表1 各部分主要的音高材料

各次级主题均包含四音组♭B-F-E-A,其织体、节奏音型对“变”起到了至关重要的作用。除中板外,四个部分分别通过对音高顺序、音域、前后音程距离、音符数量的调整,加之节奏、织体变化,以“变”技巧塑造了形色各异的片段。

散板共有三个递进式发展的阶段(见谱3)。处于作品开端的谱3a 中,围绕逐渐增多的同音反复,将音乐娓娓道来,作曲家较多地采用非规律性的节奏,突出长音、休止、倚音、符点等节奏型,以跳出节拍常规的律动限定,好似文人边说边唱边冥想的画面。这种平静接下来被打破(见谱3b),级进的小二度(♭B-A、F-E)转为九度或者七度的大跳,刻画内心的波澜,但依旧紧扣。散板最后一个阶段过渡到慢板,音乐从自由、松散的表述开始,逐渐起拍,这与唐大曲十分相似:“散板,慢速,即白诗自注云:散序、无拍、不舞……至后端则逐渐出现拍板声,已有入拍之意,为引出中间的第二部分作了准备。”散板1 的最后阶段(见谱3c),十六分音符和三十二分音符成为主要节奏音型。与此前相比,颇有“入拍之意”,摆脱自由节奏,给人以翩翩起舞的律动感。

谱3 “散板”各阶段的♭B-A-F-E 四音动机

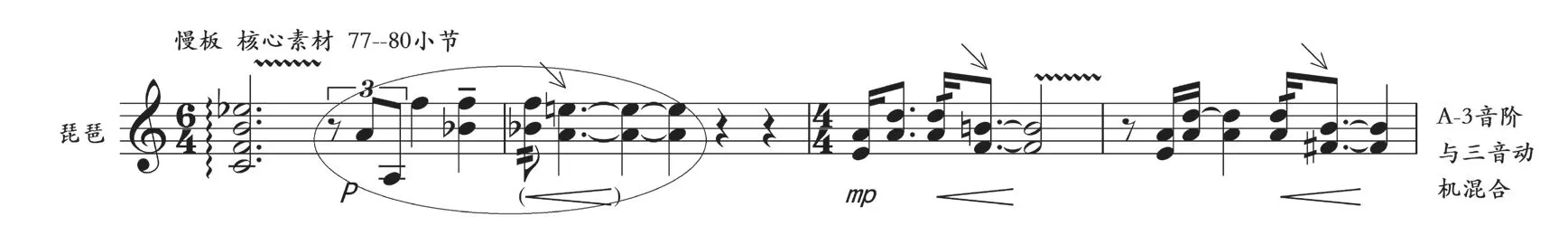

慢板由A-3 的四音组C-F-B-♭E 开始,逐渐过渡到♭B-F 和A-E 五度音程的四音动机,展现出对音阶材料的延展性发展(见谱4)。琵琶声部的滑音,突出中国音乐中特有的腔韵。同时,声部的增加也让该片段从单声化吟唱脱离,而具有空泛、神秘的色彩。此处,作曲家将前一阶段的线性陈述转为更饱满、丰富的弦乐和音,并侧重琵琶的“内心独白”与打击乐的交相呼应。

中板侧重以A-1 音阶为基础的音高材料,暗示出散起慢述之后的构思、情绪转换。作曲家暂时脱离四音音组,将散板中以线性旋律为依托的“单个音”转为大规模的、多声的单音节奏对位,并逐渐发展至细腻、丰富的多声部形态,突出音高由简至繁的渐变、微变过程。

快板开端(见谱5),音高和织体与前面对比鲜明,琵琶演奏持续八分音符,通过打击乐、低音弦乐(重音标记)给出非规律的律动拍点,突出律动感强的“入破”。仔细观察,♭B-A-F-E 四音动机以五度音程为框架,形成两组音程,琵琶声部以♭B-F 倚音衬托A-E 的空五度,成为了快板阶段最富代表性的律动织体;低音弦乐声部在分解演奏A-E 的同时,增加了♭E 音,突出增四度、小九度等不协和因素对整体音响的干扰。快板第四阶段开端同样可以发现四音音组,在这个主题中,多次同音的八度跳进,A-♭B-F 的大幅度上行,展现出如大唐乐舞般大气、恢弘的韵味。

最后,“散板2”部分与乐曲开端相呼应,同样由四音动机构成主要音高(见谱6),通过同音反复的泛音音色烘托出虚无缥缈的意境。

谱4 “慢板”开端的♭B-A-F-E 四音动机

谱5 “快板”各阶段的♭B-A-F-E 四音动机贯穿

谱6 “散板2”对主要材料的回顾

综上,作曲家在创作伊始选择了理性化的人工音阶作为基础材料,但始终关注次级结构中不同阶段主题性格的塑造与铺设。如散板中从单一线条的“松散”陈述到逐渐入拍的律动切换;慢板中四五度音程滑音加入,强调人声歌唱的形象;快板在规律律动下以重音标记突出律动感以及绵延的主题陈述。对音高材料转换形态、织体、节奏的合理预设,以丰富的可变性塑造音乐性格,这亦是当代音乐作品中较为成功的一种“变”手法。

“微变”与唐大曲在遍数中强调变化、变奏的思维遥相呼应,同时还与20 世纪法国作曲家亨利·迪蒂耶(Henri Dutilleux)的“递进演变”(Progressive Growth)有着异曲同工之妙,强调现代音乐语言中衍生式的发展,体现着“万变不离其宗”的递进式陈述特征。

(三)流动中的“木桩”—固定和弦⑫本文中所指的固定和弦,并非单一和弦,而是以相同结构或者近似结构出现2次或3次以上,这些和弦在音高材料、音程关系方面有着一定联系,体现作曲家的有意设计,对全曲有统一作用,并不是偶发性的和弦。

“固定和弦”原本与“变”无关,却是该作品中不可缺少的重要部分。如果说,“微变”好似河流婉转流长,固定和弦则是流动中的“木桩”,通过反复出现来稳固作品的听觉感受。

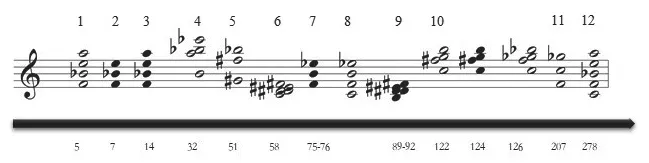

谱7 为全曲主要和弦材料缩略图,首末和弦以同音、同构的方式(末个和弦在四度叠加基础上向下扩展C 音),形成明确的首尾呼应,其音高同样来自♭B-F-E-A 四音组,同时注重四度叠置的统一性。

临安城区境内地势较为平坦,主要分为主城区和青山湖高新区2个城区,并以青山湖为天然界限分隔两城区,故形成两城夹一湖的城市基底。临安城市境内水系比浙北山区城市更丰富,城市三面环山,一面向湖,这样的城市肌理造就了山区城市的特色和内在活力,但也限制了临安城市的发展布局,影响着城市的生态环境(图1)。

谱7 主要和弦缩谱

根据音程结构、音域,可将其分为三类:

第一组为1—4 号和弦,大多采用A-2 材料,4 号为基于前面三个和弦的变化。

第二组为5—9 号和弦,均来自A-3 音阶,体现出两种不同的排列方式,即密集音块和四度和三度混合叠置和弦。其中,5 号和弦以七度和三度的叠加,突出开放式的排列空间,而实则突出了♯F-♯G-♭B 的连续大二度;6 号和弦则运用转位,形成了密集音块,塑造音响上的紧凑感,9 号与之呼应。可以关注到,7、8 号和弦通过♭B-F-E 和B-F-♭E 间升降记号的变化,展现微变思维,与开端呼应。

第三组为10—12 号和弦,同样保持相同或者衍生(向下移位小二度)的关系。

这些和弦穿插于复杂细腻的织体当中,暗示着音高核心材料源的细微变化,在流动的音乐中起到“画龙点睛”的作用,以四度为主的音程框架贯穿全曲,意在固化听者对此类和弦所发出空泛神秘音响的听觉感受。

固定和弦通常在相近的音域高度,采用相同的乐器音色,以便获得聆听上的直感印象。“微变”是一种暗藏的、潜移默化的变化,这与古典音乐中的变奏相区别。为了规避这种听觉上的模糊感,作曲家在不同阶段插入固定和弦,以保持作品流动变化中的固定因素。

综上,对于这首作品中的“微变”技术,可从三个方面理解:1.“微变”是一种细腻的变奏思维,以“细”体现“微”,不同音阶之间并非“界限分明”,而是相互交叉融入,在两个音阶衔接处通过外音媒介实现“融入式”的切换。2.“微变”即指对音高的精致设计。全曲以核心动机♭B-F-E-A 为纽带,探寻同源材料的不同音乐性格构建,给人以似曾相识的感觉。3.固定和弦之间以音程构建形态相联系,同时好似流动中的“木桩”,作用是统一全曲,为整体音响增加凝聚感。

在如今大量的当代音乐作品中,旋律已降到次要位置,但旋法依旧是体现作曲家纯熟技术的重要方面,其对节奏音型、音域、演奏技法、音色、声部间互动、律动等方面的独特安排,结合多声部组合,造就了每个部分不同的音乐意境和个性,也体现出作曲家炉火纯青的“变”技术。

二、依托乐器形式的“吟”

“吟唱”多指与人声有关的吟咏歌唱,也是中国千年文人文化中的精髓之一。不论是琴歌,还是乐府诗,“吟”折射出文人中自我思辨、抒发情感的特质。而这部作品将音乐表现力落脚于“吟唱”,致力于不断挖掘乐器演奏法和各类音色,以乐器之声传达吟者之意。

“吟”字,《说文解字》注释为:“吟,呻也,从口,今声。”另有《汉字源流字典》对其进一步解读,认为“吟”本意为有节奏的朗诵诗文,后演变为“叹息”“动物啼叫”“古代一种能吟唱的诗歌体裁”“弹琴指法”等含义。“吟”表达的并非欢乐之情,而是与低落的心境、应事悲叹有关,《战国策·楚策》中也有提及“昼吟宵哭”,即指昼夜都在悲伤、痛哭。随后,“吟”逐渐与吟咏相关,逐渐发展成古诗体“歌”“行”“吟”三类载体之一,以吟诵、诵读的方式表达一种叹息、悲伤的意境,如我们所熟悉唐代诗人孟郊的《游子吟》等。

与“吟”相关的诗歌大多表现了吟者的惆怅情绪,深层次上则展现出古代文人的真我情怀。在古代琴曲中,文人常通过古琴演奏与吟唱来抒怀,将乐器与人声相互融合,表现文人当时的心境,以音调的起伏变化、婉转进行来表达喜怒哀乐。因此,“吟”所表达的并非是单纯的动作,而是一种思想境界及诗人的人格魅力。该作品中的“吟唱”则是基于这类文化观念。

(一)对于传统乐器琵琶的选用

针对如何表达“吟唱”以及文人温婉细腻的心思,作曲家选用了中国传统乐器琵琶。作为弹拨乐器,琵琶的音响类型丰富:1.具有代表性的点状音响,常被运用在传统琵琶文曲中,以“弹”“挑”等演奏技巧彰显富有颗粒感的音响效果;2.与点状音响转瞬即逝的特点不同,线状音响需要利用轮指、快速拨弦来保持声音的持续性;3.块状音响是情绪烘托的重要载体,右手扫弦、拂弦产生的大面积块状声音,对描画激烈场面、推进高潮有着重要作用。

《长歌》的五个部分中,散板和慢板多为单音、长音等,以高频率变换技巧,更多地突出了“弹”“挑”“轮指”等技术。音乐由散板(Lento)开始,乐曲开端短短6 小节内(见谱2 中的a 句),作曲家利用丰富细腻的标记和音符时值设计,为演奏者的弹、挑、轮、揉+弹、揉+轮等演奏技巧留下空间。虽该片段仅有四个音,却通过精细的设计与演奏家的二度创作,而获得了不同且丰富的声音效果。

传统琵琶曲中,左手的推、拉、吟、揉、滑为音乐增添了细腻韵味。与传统作品相比,这首作品同样善于利用左手技巧来营造整体气韵,如慢板中大量使用的琵琶滑奏——音符游走滑动、音域持续攀升,塑造了诗人吟诗时亦真亦假、亦醒亦醉的动态画面。

琵琶的“吟唱”具有高低起伏的线条,音域时而大跳,时而细窄;节奏时而松散自由,时而密集紧凑,并间插休止。此外,琵琶还与弦乐多声部复调织体融合,共同刻画柔中带刚、细腻中带有豪放的文人个性。

(二)演奏法与声部烘托

《长歌》的“散”和“慢”部分,均以深沉、安静、哀思的情绪,衬托出“吟”的意境。作曲家进一步挖掘乐器演奏法,并与旋律走势、节奏、织体结合,仿佛让我们看到了文人吟唱的画面。

前文提到的散板1(见谱2),三个句子均强调不同八度的同音反复(♭B、E、F、C 等),旋律走势平稳,但演奏标记变换频繁且精致。短短几个小节内,便包含了长音轮指、颤音、倚音装饰、倚音震音、泛音等标记,作曲家对每一个音的细腻打磨,让原本间歇式、断续的音乐陈述,瞬间鲜活起来,每一个停顿都不是简单的休止,好似吟者似断未断的思绪。

单线条是表现吟唱的重要手段,却不是唯一手段,更多情况下,作曲家强调琵琶与其他乐器的相互配合,各个声部共同完成对意境、音色、音响的构建。如何将琵琶与西方的弦乐器、打击乐器融合,也是作曲家在创作中持续思考的。

第32 小节处(见谱8),琵琶声部保持主导地位,核心音高A-♭B-♭E 是动机♭B-F-E 的变易。同时,这个段落强调常规音和泛音交替,突出虚实音响结合,节奏音型极少重复,可以看出作曲家有意避免规律的节拍重音,来呈现文人“散拍吟唱式”的音乐表述。

其他声部中,小提琴I、小提琴II、中提琴和大提琴都在各自的高音区以pp 力度演奏,以若有若无的音响烘托、“让位”琵琶声部,而琵琶则强调短时间内实音和泛音的切换,每一组音以大跳式的旋律结束在泛音长音,将音乐思绪抛出。这些声部层次分明,在琵琶最后一个音组的地方,色彩性的打击乐(钟琴和颤音琴)以八度的形式演奏同音D,对前者的泛音进行润色,本质上延续、巩固了D 音的声学共振。弦乐组的块状和声与琵琶点状音响结合,加上音色由琵琶到打击乐的衔接,使得音乐衔接十分自然。

慢板一改早前的自由陈述,琵琶声部多次慢起渐快,以四度音程向前涌动,似乎表现出了“醉意”,让人不禁想起“饮酒当歌”的情景(见表2)。以琵琶为主线,其他乐器烘托,形成了既对比又相互交融的两个声音层,让听者既能清晰分辨主奏乐器的陈述,同时模糊的乐器组音色又给予了音响上的共鸣与强力支撑。

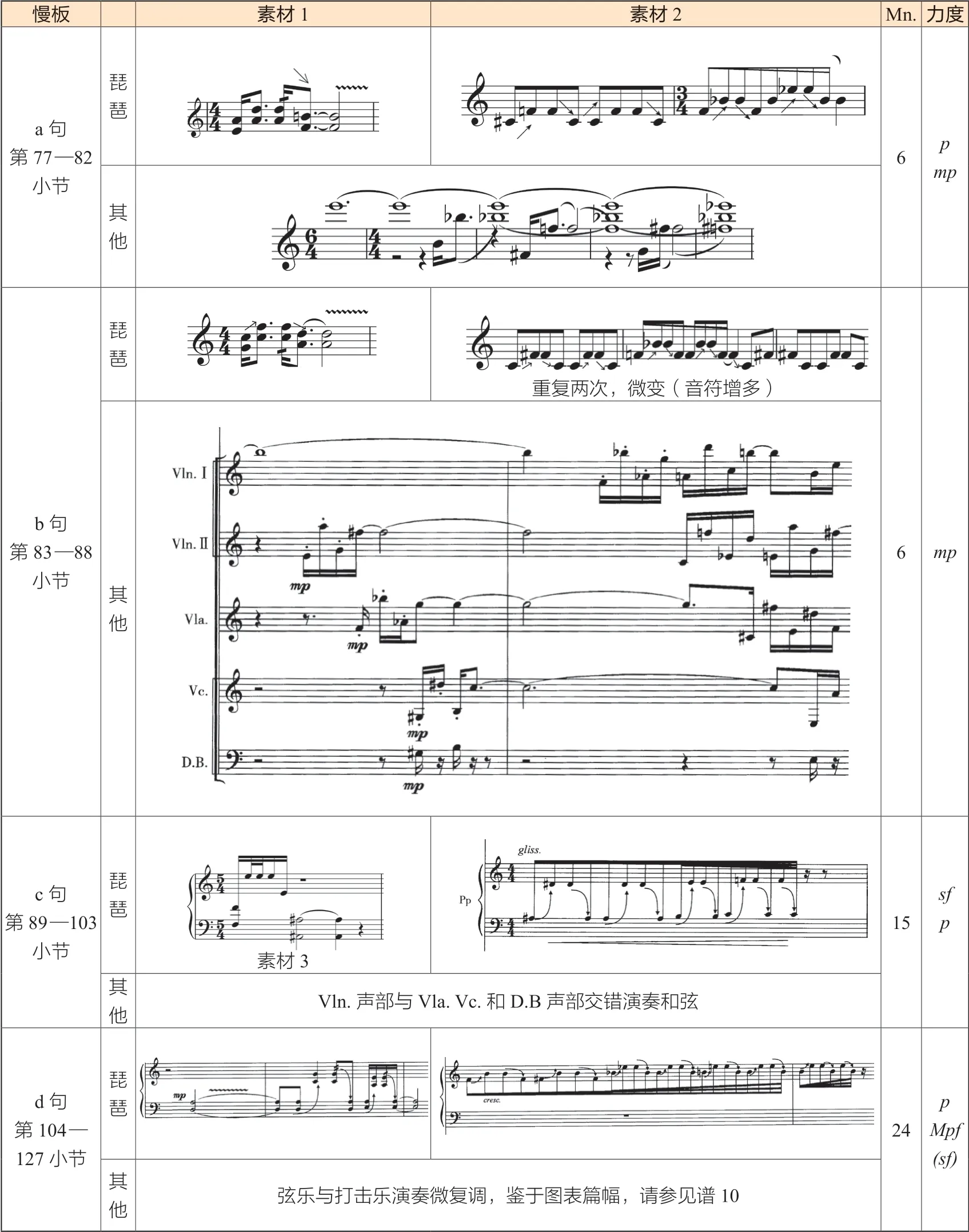

表2 慢板,主奏与乐队的微变⑯表中包含该部分采用的主要材料形态,由于篇幅有限,并未将全部材料呈现,实际上每一句虽然采用相同素材,却一直通过微变技术增加音符、扩展音域,弦乐组和打击乐声部也是不断扩大规模。

四句中,琵琶声部大量使用了同一演奏技法——滑音,这样做既可以在分散的陈述中保持统一性,同时,滑音又具有拟人(特别是模拟诗人声腔)的音响效果。作曲家采用了双滑音和单滑音,多以四度或五度音程结合(这或与琵琶定弦和演奏有关),强调由低至高的大跨度进行,进一步推动情绪的递进,以模拟柔美细腻的人性化声腔,刻画文人渐入诗境的思绪。

值得注意的是,每个乐句以素材2 的慢起渐快音型结束,形成波浪式的起伏线条。弦乐组和打击乐与琵琶声部同步,以逐渐复杂的织体丰富音响。例如,a 句的弦乐组以复调化织体逐个进入,形成长时间持续的背景和声。b 句中,这些声部除强调持续和声外,还突出声部间的错落形态,零碎化跳跃的音高使得该部分更加精妙。d 句中打击乐和弦乐组所演奏的大篇幅微复调,配合逐渐增多的小节数量、由弱渐强的力度标记、不断提升的音域,为音乐发展提供动力。

谱8 音色衔接与叠加,第32—35 小节

琵琶大量的滑音为拟人化表达提供帮助,同音、大跳、自由松散或慢起渐快的节奏均展现出旋法、节奏、织体在音乐意境表达中的重要地位。从声部分层及功能上看,在融合西方作曲技术的基础上,弦乐组和打击乐起到了润色琵琶、整体音响烘托的作用,在琵琶与其他乐器一简一繁、一动一静的交错与融合中,探索中西乐器的音响音色关系。

三、结构与音色布局上的层层铺设

如开端所说,《长歌》借鉴了唐代大曲“散慢中快散”的渐进式结构,音乐陈述以分散的线条开始,不断加密,加宽加厚,以平静的吟唱音韵娓娓道来,并逐渐显现具有较强性格特征的主题并加以发展,推进到快速、复杂、多变的高潮部分,最终,“九九归一”,音乐回落到散板。这部作品自始至终紧扣长线条主题,细部结构环环相扣,音乐陈述层层递进、引人入胜,突出简繁交替带来的动力性,给听众留下强烈的听觉感受。

(一)由简入繁的结构层次

作品五个部分内部大多采用由简入繁、由少而多、从稀到密,情绪由平静到激动的渐进式过程,琵琶、弦乐、打击乐富于变化,不断扩张,因此我们看到,中板部分虽然标记为Allegro,而快板标记为Moderato,但实际快板音乐演奏更为活跃、激动而富有动力。

从整体结构比例上看,散板1 和快板较为庞大。其中,散1 在琵琶的引领下探寻沉思意境,使得听众的思绪随着旋律大跳、乐器交错、声部叠加等转换手法而神摇意夺;快板围绕着同一材料,不断重复,形成逐渐扩大的音乐态势,同样需要长篇幅地递进式发展,这也是两个部分规模较大的原因。可以看出,在《长歌》中,无论是唐大曲曲式的整体结构,还是细部紧扣的陈述逻辑,都与西方结构思维不同,强调着结构与音乐表述的相得益彰,体现我国传统音乐影响下的递进式发展思维。

表3 《长歌》整体结构及要素

从织体上看,为了表达不同情绪,几个部分采用各不相同的织体,先后起到了慢述、起声、烘托、高潮的作用:散板和慢板以琵琶吟唱为主导,其他声部进行环绕式的点缀与烘托。此外,弦乐声部的和声化织体,既能提供清淡的音响背景,又恰到好处地“让位”于主奏琵琶,作曲家采用了声部依次进入长音的方式构建和声背景,突出在时差、音色差、音域差下,由动至静的音响效果。中板大规模地使用单音节奏对位,发展至细微不同的对位织体,两者片段不断交替,一简一繁成为了该片段的发展动力。快板的变奏中,琵琶保持着简洁的节奏律动,低音弦乐则突出斐波那契数列式的节奏重音,与此同时,打击乐在节拍点上给予色彩性的音色混合与支撑,起到画龙点睛的作用。

从调性和技术点上看,散1 作为一个综合体,同时使用微变技术、单音节奏对位,中心音游走于♭B 和♭E 音之间,为后面即将出现的慢板进行铺垫;在慢—中—快三个部分中,微变技术通常在E 音上展开,而单音节奏对位则突出♭B音的重要性,通过中心音、技术和织体的多重差异,让听者马上能够辨认不同的音乐内容。总的来讲,各个部分的表述方式、功能、界限、调式中心、技术手法都十分清晰,形成了整体渐进、内部呼应的多层次结构关系,这正是唐大曲映射下,作曲家对作品发展轨迹的思考。

(二)微观结构下的成长

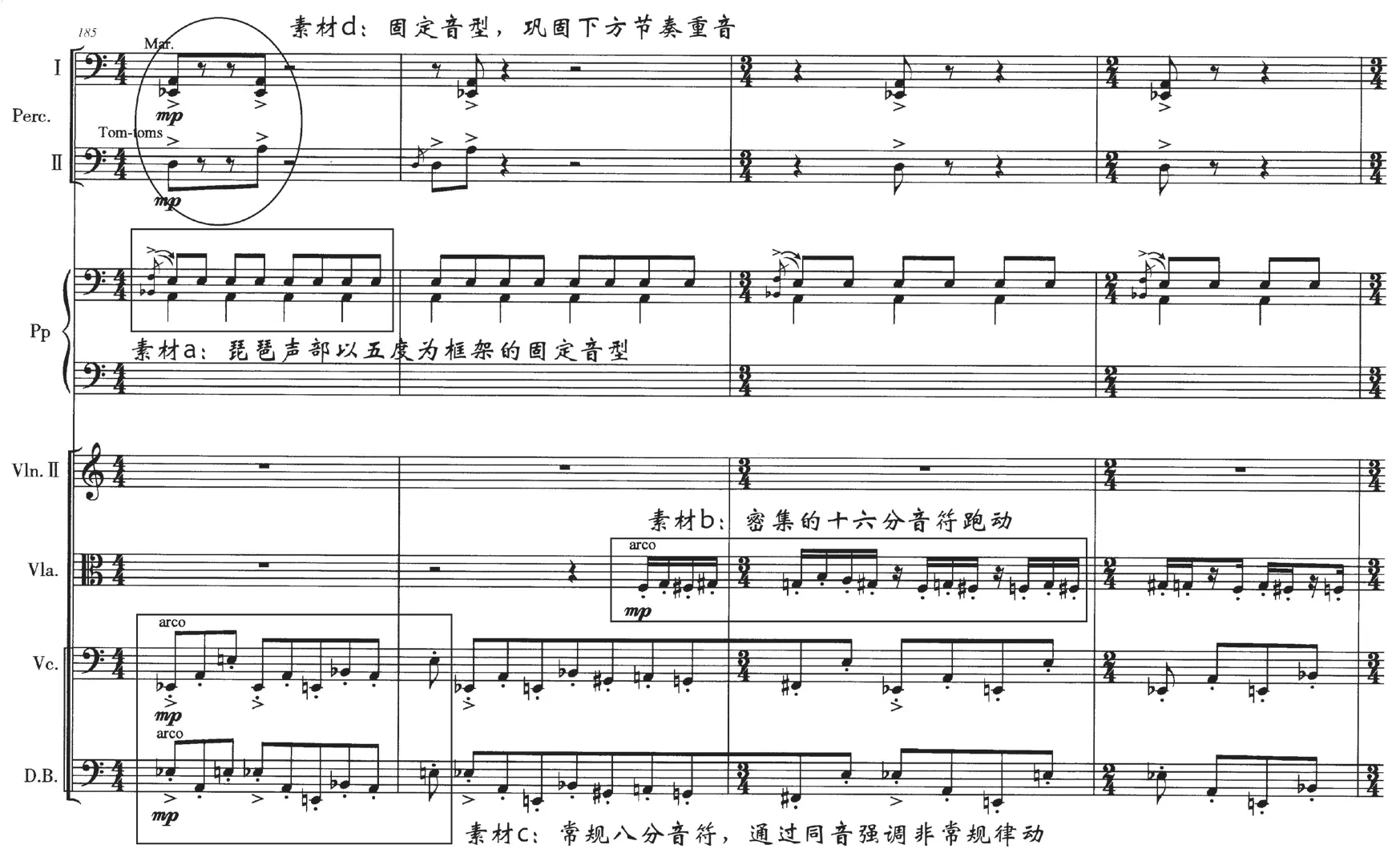

快板围绕着四种素材,突出运用节奏音型、节奏重音、音色结合等手法形成递增式的音乐发展。谱9a中,我们可以看到四类主要材料:1.琵琶固定不变的持续;2.低音弦乐递增的节奏律动;3.其他弦乐的快速跑动;4.由色彩性打击乐奏出的四度框架下的固定音型。

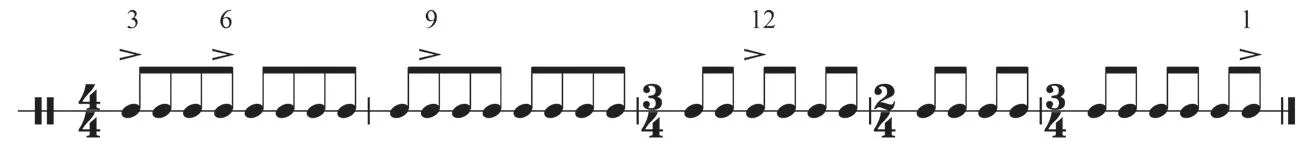

素材a 由琵琶奏出,音高上突出由纯五度倚音♭B-F 滑到A-E,8 小节为一段,保持上声部八分音符,下声部四分音符的模式循环;与这类八分音符重复相同步的是由大提琴和低音提琴演奏的跳进低音,同时作曲家对♭E 音加以重音符号,并以3-6-9-12(每组重拍的音符数量)递进增加(见谱9b)。为了增强音响的重音规律,素材d 通过色彩性马林巴和桶鼓给予附着应和,律动感突出。

谱9a 快板阶段II 中的四种素材(第185—188 小节)

谱9b 低音弦乐声部的节奏重音规律

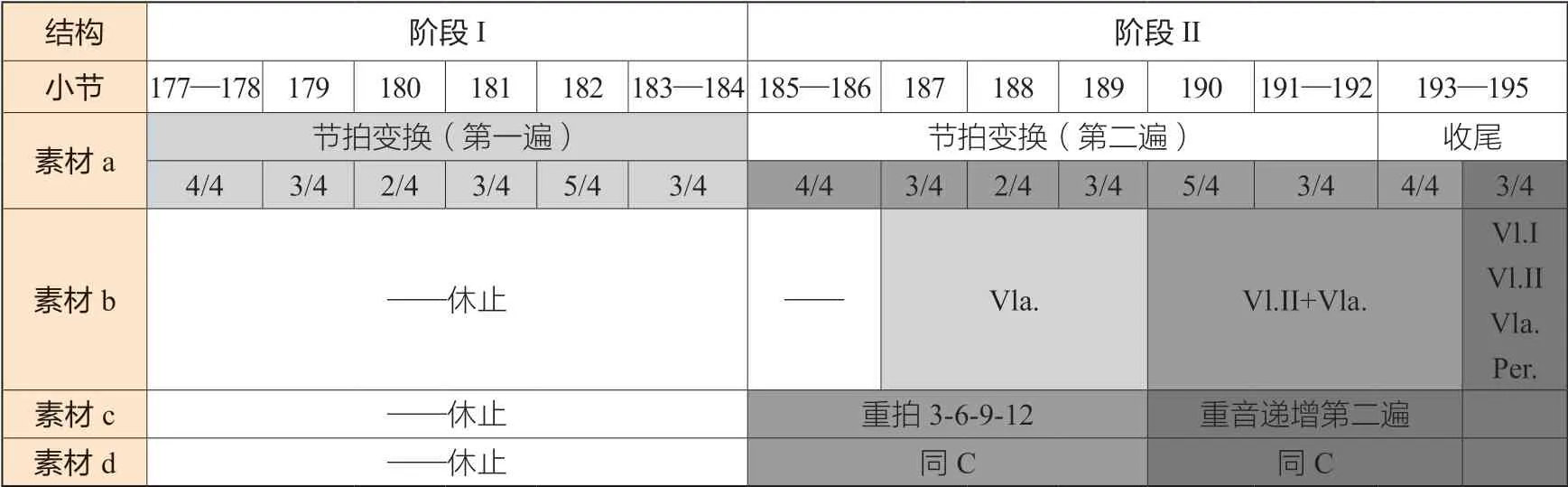

一个有趣的现象,不仅可以看出作曲家在创作中的细腻和精致,还造就了快板段落丰富的、渐长式的“微变”(见表4)。

表4 各类素材的进入与音色布局(第177—195 小节)

素材a 包含以8 小节为单位的节拍变换进程,4/4(2 小节)-3/4(1 小节)-2/4(1 小节)-3/4(1 小节)+5/4(1 小节)+3/4(2 小节),分别在第177—184 和第185—191 小节完整重复两遍;素材c 和d 在素材a 的第二遍重复中进入,节拍重音递增表现为以5 小节为一段,共出现两遍。素材d 的进入节点在第186 小节的第4 拍,以短促的、快速的十六分音符对“空位”进行填充。也就是说,四种素材的进入点不同步,且循环长度不等,这样处理形成声部进入和进行的时间差。从纵向上看,在任意一小节取某一节点,都可看到这几类素材在重复过程中的错落碰撞,且随着乐器和素材的增多,音乐陈述呈渐长形态。

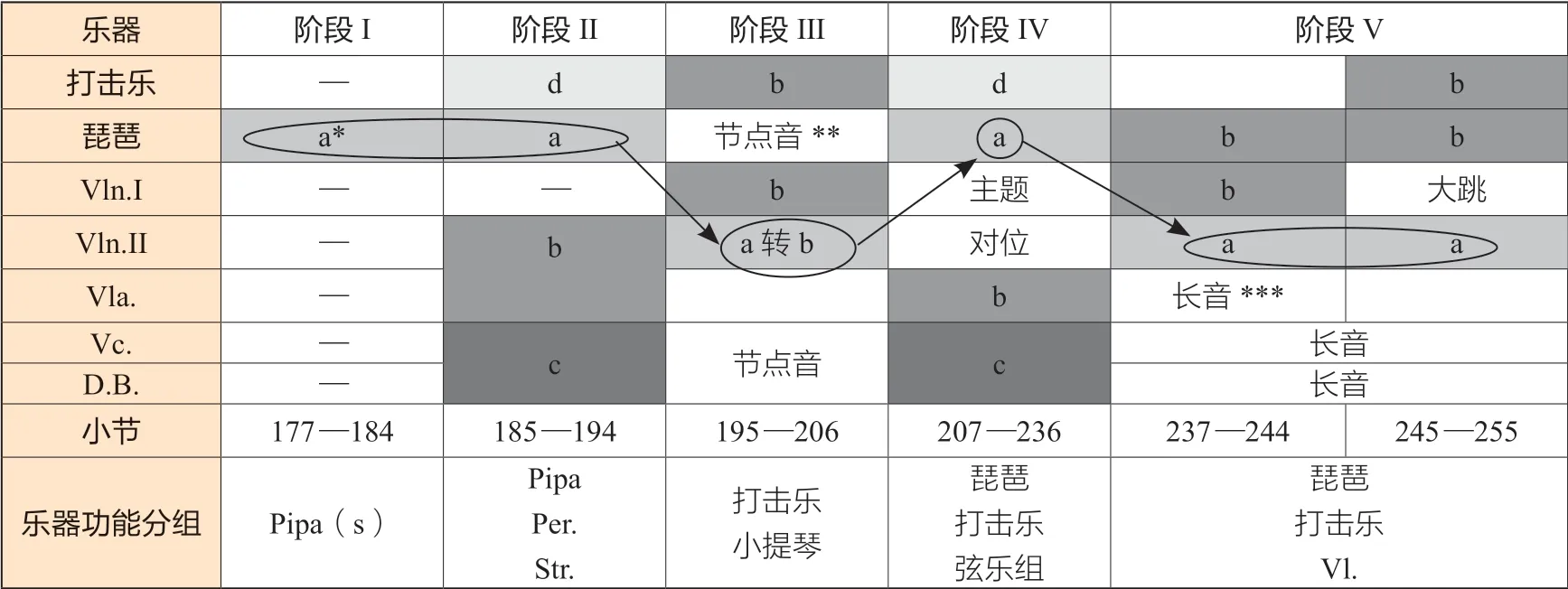

表5 更为详细地展现了整个快板中,其素材、主题、声部样式以及音色配比之间的变化——由八声音阶构成的四种素材,在不同阶段中予以调换,如阶段I 强调“引入”功能,因此仅由琵琶演奏a 材料,在经过琵琶2 次、小提琴II 1 次、琵琶1 次、小提琴II 2 次之后实现音色转换。在每个阶段中,所使用的素材十分相近,但音色却始终强调细微的变化,以推动音乐发展。阶段IⅤ中有小提琴I 演奏的如歌、宽广的主题声部,与此同时小提琴II 与之形成对位(可参见谱5,快板IⅤ阶段),而将二者与同步进行的重拍律动结合,与唐大曲快板舞曲、句式零碎等特点相联系。

表5 快板整体音色及素材转换

从宏观上讲,快板是对乐曲开端核心材料的引申;微观下,快板内部也透过固定音型,形成了多次的变化重复。低音弦乐组一直以斐波那契数列设计重音,保持着律动的递增成长,与五度叠置的琵琶声部交相辉映。打击乐马林巴和桶鼓,以相同的重音附和着低音弦乐,是音色上的补充和支撑点。

(三)“单个音”对“繁音响”的净化

技术、音响、音色与观念的结合,是陈丹布先生所关注的,也是当代作曲家创作中体现出的共性特征。单个音,亦称“单音”“一音多声”,是指围绕着同一个音,形成多层的、丰富的音响色彩。许多作曲家,如秦文琛、陈晓勇、周文中、梁雷、尹伊桑(Isang Yun)的作品中均可发现这一技术观念特征。近些年,“单音”技术也得到研究学者的诸多关注。它不仅仅是单纯的技术,更大程度上呈现了独特的人文审美观念,作曲家个体不同,而突出不同的音乐组织形态和文化内涵。在《长歌》中,“单个音”频繁运用,出现在声部错综发展之前后,“繁杂的音”戛然而止,单个音瞬间将听者的思绪拉回,形成繁后突然入简的一种快速切换。

作品的第127 小节颇具特点(见谱10),仔细看来,弦乐组每个声部均演奏不同音高,声部之间既有相似又偶有重合,节奏由疏至密:第一、二拍中,是六连音、四个十六分、三连音和常规八分音符的对位,即6-4-3-2;第三拍为6-4-5-3;第四、五、六拍6-4-5-5,小提琴II 声部还增加了三十二分音符,这种精细对位显然模糊了音高在音乐中的主导作用,强调时间发展过程中以织体形态、层次架构来凸显含糊不清的整体音响效果,并透过节奏的设计实现音乐发展的涌动,将作品推向高潮,而这个高潮并非我们以往所见,却强调不同音色揉合的单个音,是对前面繁化音簇的“净化与升华”。

谱10 繁简织体对比(第127 小节)

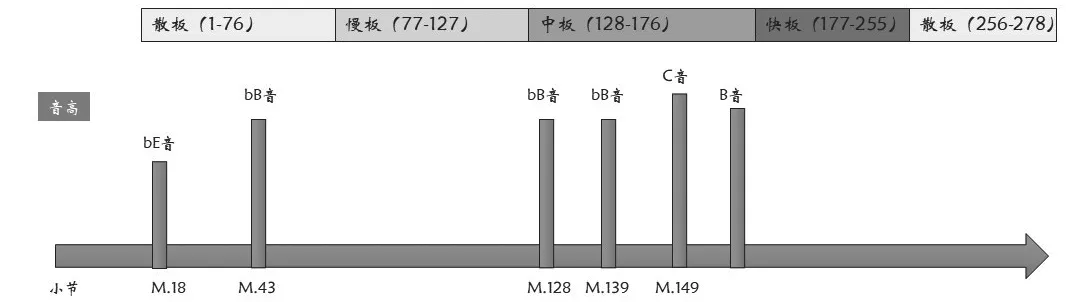

这部作品的“单个音”通常采用不同声部的节奏对位形式,音高本质上为同一个音,共出现六次(见图1),前两次出现在散板之中,从核心音♭B 出发,先后以“单个音”的形式,经过同音♭E 再回到♭B 的四度迂回式发展。其余四次集中出现在中板,与其前后的微声部叠加发展形成了一多一少、一繁一简、一动一静的音乐层次。

图1 “一音多声”所处全曲位置

结 语

《长歌》具有精细、直抒情感的艺术特征,这不仅与作曲家陈丹布对作曲技术的深入探究相关,更关系到中国千年传统文化对其创作观念潜移默化的影响。通过作曲家的思考,找到了介于技术、观念、音响、音色以及意境多方因素的契合点——民乐与西乐、八声音阶与“吟唱”、沉思与豪情、干涩与圆润、细腻与粗狂,对这些对立元素的处理都突显了中国古代哲学中的“和谐”思想。

《长歌》为我们展现出三个方面的“变”。其一,由自由式的冥想到如歌倾诉,再到动人心弦的舞动,每个阶段均表现出不同的形态。音乐由慢至快,由简入繁,由松渐紧,音响由混沌到明朗,呈现给我们融合了当代语言的“古老传统音乐结构”。其二,音高上强调以八声音阶为基础的变,基于理性,但运用手法却充满着艺术化的感性思维。对于现代作品来讲,音乐内涵的表达并非依托于传统的旋律构建、功能和声转换,而是以横向音高走势、节奏、织体、音色作为重要参数,深入挖掘音乐语言与艺术表达之间的抽象关系。其三,作曲家始终精致地“调配”音色,从单件乐器虚实、明暗、揉捏的尝试,到民乐与西方乐器的音色融合,都是这部作品乃至当下音乐创作中值得关注的部分。

整首作品以“长歌”为名,意在突出“吟唱”之法。“吟唱”体现着一种心境、情绪,是情感表达与文学、音乐等艺术相结合的产物,更是古代文人至今无形中传承下来的一种特殊的社会气质。它折射出人文理念中对人、对景、对生活、对政事的思考,也是推动思想进步、社会发展的深层次因素。正是如此,其创作中以旋律走势、节拍、节奏音型、和声疏密布局、音色等设计,构建不同性格主题,赋予人工化材料(八声音阶)以“人性”,将理性灵活地运用于感性表达,借吟唱之法,述古老之情。总的来讲,音高音色上的“微变”发展、“吟唱”的表达,乃至对民乐琵琶单独音色与西乐混合音色的挖掘,渗透出的是中国古老文化浸透下,作曲家个人对文人音乐的理解与敬意,亦是高于作曲技术之上的人文艺术价值体现。