国家审计与内部控制对国企资产价值的作用研究

——基于保值增值视角

贺星星,胡金松

(桂林电子科技大学 商学院,广西 桂林 541004)

一、引言

作为国有资产在市场经济中的重要载体,国有企业的一举一动备受关注。2016年李克强总理在国务院常务会议上提出要求,国有企业的首要任务就是要保证和实现国有资产的保值增值。2018年国务院在国有机构改革方案中明确强调,审计署将履行对国企相关领导干部经济责任问责及离任审计和重点大型国有企业监事会的职责,国家审计对国企的审计监督权力得到进一步扩大。2019年公布的《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》明确指出,国有企业要建立内部监督机制,完善内控制度。因此,在新时代背景下,审计署对国企的审计要以督促资产实现保值增值为方向,同时国企也要发挥内部控制的作用,通过内生力量驱动资产保值增值。

国家审计以政府的名义代表所有者对国企进行审计监察,督促被审计国企合理使用资源,为国企资产安全提供保障。出于保护国企资产的目的,应当从现实出发论证清楚国家审计能否督促国企资产实现保值增值,这是本文要探究的第一个问题。内部控制作为企业内部监督的核心因素,能够合理管控企业风险,并使风险与收益相匹配,拥有积极正向的治理功能,同时高质量的内控还能降低企业风险。因此,基于内部监督角度的考虑,能否利用内部控制治理功能来督促国企资产实现保值增值?这是本文要探究的第二个问题。如果国家审计、内部控制分别能确保国企资产实现保值增值,那么两者是否可以实现协同治理效应?这是本文要探究的第三个问题。

本文之所以选择将国家审计和内部控制纳入国企资产保值增值这一研究框架下,主要基于以下几点考虑:第一,两者同为国企监督体系的重要组成部分,但国家审计侧重于外部监督,内部控制着重于内部监督,两者发挥治理功能的角度不同,因此将两者纳入同一研究框架可以探究不同监督治理机制对国企资产保值增值的影响。第二,国家审计和内部控制的治理功能关系在理论上存在分歧。一是由于制度设计的重合性,当被审计单位的内部控制质量较高时,审计人员面临的审计风险较低,出于提升审计效率、节约成本的考虑,审计发现问题的概率会降低,从而形成替代观;二是两种制度能够共同发力、相互合作补充形成某种合力,高质量的内部控制能为国家审计提供更多可靠的审计证据,保证国家审计治理功能的发挥,形成互补观。第三,在实践上,作为国企内外监督系统的重要主体,国家审计和内部控制在督促国企资产实现保值增值的过程中拥有共同的目标、协同合作的意愿和有效的信息沟通机制,这为研究两者的协同替代关系提供了现实基础。

本文选取2007—2017年上市央企集团作为研究对象,实证检验国家审计、内部控制对国企资产保值增值的影响作用以及两者之间的协同联动效应。本文可能的边际贡献在于:(1)从国企内外部监督体系出发,实证验证影响国企资产保值增值的两大因素——国家审计和内部控制,补充了影响国企资产实现保值增值的因素研究;(2)基于协同治理效应视角,实证研究发现国家审计与内部控制在督促国企资产保值增值上存在替代效应,丰富了两者之间协同替代效应的理论研究;(3)国家审计对国企资产保值增值的督促作用存在滞后效应,并且该影响作用持续两年以上,为国家审计定期审计国企提供了部分理论支撑;(4)国家审计对国企资产的保值增值作用存在地区异质性,为厘清国家审计对国企治理效应的作用力点提供了部分经验证据。

二、文献综述

国企资产保值增值的影响因素研究。有学者研究发现,高质量的社会审计有利于促进国企资产保值增值;接受过党委巡视监督的国企更易实现保值增值,但过度的巡视则会“过犹不及”。此外,企业考核激励机制、非国有股东持股比例和负责人的政治晋升等因素也会影响国企资产的保值增值。有学者认为,外部监督机制(如国资委的设立)能促进国企资产保值增值,同时从“管企业”向“管资本”监管职能的转变使得其更能保证国企资产实现保值增值。抑制国企过度投资、扩大国企审计对象覆盖面也能保证资产实现保值增值。

内部控制在企业中的治理作用研究。有学者认为,有效的内部控制能缓解超额商誉对企业并购绩效的负向影响。同时,高质量的内部控制能减少国企高管腐败、提高企业技术创新能力和全要素生产率。也有学者认为,内部控制可以抑制开发支出资本化对外部审计收费的影响,并且能够通过提升薪酬激励效率来增加企业的市场价值。此外,内部控制能降低高管减持的择机性,对机会主义下的减持行为更具有抑制作用。完善的内部控制体系有利于减少公司盈余操控、降低高管在职消费和提高会计信息质量。已有文献主要研究了内部控制对企业尤其是上市公司的影响,但鲜有文献研究内部控制对国企资产保值增值的作用。

国家审计与内部控制关系的研究。有学者研究发现,国家审计能提升企业内控质量,且在被审计之后的两年内持续发挥作用。另有研究结果表明,国家审计能提升内部控制质量,但两者之间缺乏跨时间维度的互补关系,在非审计期间不能持续发挥治理作用。褚剑等研究发现,国家审计对内控质量的提升作用仅在审计工作完成后短期内有效,未发挥长效作用。此外,有学者研究发现,被审计单位不仅无法改善内控质量,还会因为国家审计的干预而导致内控有效性降低。已有文献对国家审计与内部控制之间的关系从不同角度出发进行了研究,但存在争议,且鲜有文献从考量国企资产保值增值的视角来论证两者之间的协同替代效应。

三、理论分析与研究假设

(一)国家审计监督与国有企业资产保值增值

国家审计可以对国企的会计凭证、账簿、财务报告以及与财务收支有关的其他经济活动资料进行检查,并对国企资产、负债、损益及其他经营活动进行督查,从而将促进国企资产实现保值增值作为自身重要的监督任务。作为国企重要的外部监督者,国家审计可以发挥“免疫系统”功能,通过提升影响资产保值增值的有益因素和抑制影响资产保值增值的不利因素来保证国企资产实现保值增值。

第一,国家审计有助于提升影响国企资产保值增值的有益因素。国家审计可以通过规范政府干预和降低企业代理成本来提高国企的全要素生产率和产能利用率,国企可在此基础上提高资源利用效率和降低成本费用,增加当期经济利润,实现资产营利性保值增值。同时,国家审计能有效提高被审计单位对创新投入的力度,促使其开展创新活动,有利于提升相关单位的创新能力,使其将资金、技术等优势转化为市场竞争优势,帮助其扩大市场份额和提高市场占有率,为增加营业收入和经营利润提供可能,助力国企资产实现保值增值。国家审计可以督促国企履行社会责任、改善企业形象,有利于国企提高知名度和美誉度,进而为企业通过获得品牌溢价来增加企业价值和实现资产保值增值提供可能。

第二,国家审计可以抑制影响国企资产保值增值的不利因素。作为独立外部监督者,国家审计可以从比较客观公正的角度来看待国企投资行为,抑制国企进行金融衍生品投机交易和场外交易,降低投机活动发生的概率,减少资产流失的风险。同时,国家审计具有高度的强制性、权威性和独立性,这使得其受到的限制较少,可以深入到国企内部进行全面勘察,进而对企业真实盈余管理产生抑制效应;国家审计还能通过审查财务报告来抑制国企过度投资、虚增收入的行为,从而使企业规范经营,降低经营风险。另外,国家审计对国企具有遏制高管在职消费、降低股价崩盘风险等治理功能,以此督促资产实现保值增值。

综上,国家审计可以通过提升影响国企资产保值增值的有益因素和抑制影响国企资产保值增值的不利因素来督促国企资产实现保值增值。因此,本文提出如下假说:

H1:在其他条件一定的前提下,国家审计监督有利于国企资产实现保值增值。

(二)内部控制与国有企业资产保值增值

作为国企内部重要的监督机制,内部控制的使命是在企业内部构建一种平衡制约机制,尤其是对高管权力的制约监督。内部控制可以有效缓解和减少信息不对称,让政府、“全民所有者”和监管部门了解企业真实状况,进而缓解由“所有者缺位”这一先天特征带来的代理人“道德风险”和“逆向选择”等问题。

第一,内部控制有利于降低融资成本,进而提升国企的企业价值。由于政府的隐性担保,国企可能会存在过度负债的情况,产生高额的债务成本,但负债融资往往与企业内部控制水平显著负相关,当企业内部控制质量较高时,其银行债务融资成本可能会较低。所以,提高内控有效性可以缓解企业融资约束和降低债务融资成本,进而提升企业价值,保证国企资产实现保值增值。再者,内部控制可以提高国企的创新能力,增强国企竞争优势,进而实现价值提升。内部控制可以通过减少由代理冲突、信息不对称引发的创新投入不足等问题以及降低创新投入活动实施中的风险而影响企业创新。所以,国企可以通过提高内控水平来提升创新能力,实现产品差异化,提高市场竞争力和增强获利能力,进而实现资产盈利化保值增值。

第二,内部控制能够在国企的组织架构设计、流程划分和权责分配等活动中构建权力约束与风险防御机制,进而促进企业价值提升。高质量的内部控制能够降低高管减持的择机性和信息优势,同时可以抑制国企高管腐败、降低发生腐败的概率和减少腐败机会,从而减少管理层因存在侥幸心理而进行贪腐的行为,促进国企资产实现保值增值。另外,高质量的内部控制有利于国企减少盈余操控和提高全要素生产率,让企业降低不合理成本费用的支出和提升资源的利用程度,保证国企资产实现保值增值。高质量的内部控制可以通过权力制约机制来改变国企管理者对高风险投资的偏好,使其转向稳健型投资,减少投资风险和降低资产意外流失的概率,督促资产实现保值增值。

基于上述分析,本文提出如下假说:

H2:在其他条件一定的前提下,内部控制有利于国企资产实现保值增值。

(三)国企资产保值增值下国家审计与内部控制的关系

本文的H1和H2是将国家审计与内部控制分别作为单一治理机制探究其与国企资产保值增值之间的关系,此时两者发挥治理效应存在一个潜在的前提,即在实践中两者各自发挥作用且彼此互不影响。然而在实践中,当国企被审计时两者是并存的,两者的治理作用安排是不一致的,可能存在冲突与协调问题。因此,国家审计与内部控制在实现国企资产保值增值过程中可能存在两种情况:一是制度设计作用的重合性;二是两种制度能够共同发力、相互合作补充形成某种合力。于是,针对上述两种情况便形成了两种作用观点——替代观和互补观。在此背景下,探究两者在治理国企资产保值增值过程中的相互关系更具有现实意义。

替代观认为,内部控制质量越高,财务报表上国企资产的真实性和准确性越高,管理层对国企经营情况的反映越真实,越有利于促进国企资产实现保值增值。当国企资产保值增值目标既定时,内部控制实现保值增值的效果越好,国家审计发挥的作用可能越小,国家审计对国企资产的保值增值治理效应可能会被“挤出”。

第一,虽然两者都是财务信息可靠性的重要保障,但国家审计更多的是发挥事后监督功能,在督促国企资产保值增值上可能具有时间滞后性;内部控制则更强调事前“预防”和事中“做账”监管功能,在时效上具有及时性,可能在事前就已保证国企资产实现保值增值。所以,当保值增值目标既定时,内部控制或许已经在一定程度上“挤出”了国家审计的治理功能。第二,现阶段风险导向审计模式下的国家审计会在审计时考虑国企内部控制质量问题。审计署会要求相关审计人员在实施实质性程序之前,先对被审计国企的内控制度进行测试。内部控制质量越高,意味着审计人员面临的审计初始风险越低,出于提升审计效率、节约成本的考虑,国家审计人员很可能会减少实质性程序实施的范围,此时可能只需要做少量的审计工作便能知晓被审计的国企资产是否实现了保值增值。第三,国企内控制度从建立到完善以及国家审计监督的实施均需要付出较大的成本,然而即使如此,也不能保证两者的治理功能可以得到有效发挥。因此,考虑到审计资源的有限性和审计成本的高昂性,当前审计署无法对国企审计监督实现全覆盖,只能每年选择部分央企进行审计。国家审计选择审计对象时也会关注国企的内控质量,当内控质量较高时,国企中不利于资产保值增值的因素可能已被发现并早已整改,此时国家审计监察的效果便会被削弱,对国企资产保值增值的提升作用可能并不显著。但如果选择内控质量较低的国企为被审计对象,国家审计可能会发现内控未发现却已影响资产保值增值的因素,这有利于提高资源的利用效率,进而促进国企资产实现保值增值。所以,国家审计与内部控制在影响国企资产保值增值中可能存在替代效应。

基于上述分析,本文提出替代观假说:

H3a:在实现国企资产保值增值的治理过程中,国家审计和内部控制存在替代关系。

互补观认为,国家审计与内部控制可以协同联动、相互影响,发挥出比单一治理机制更强的治理功能,通过“1+1>2”的效果来保证国企资产实现保值增值。一方面,高质量的内部控制可能会为国家审计提供助力,提高国家审计发现问题的能力和效率;另一方面,当内部控制存在缺陷时,国家审计可以提高内控质量和完善内控制度,并能凭借法定的强制性深入到国企内部进行全方面督查,弥补内部控制因能力受限而无法发挥治理作用的缺陷。

第一,在保证国企资产实现保值增值过程中,国家审计与内部控制具有相同的目标,即发现和找出影响国企资产保值增值的因素,提升有利因素,抑制不利因素。国家审计通过审查国企的财务收支报告发现其中的问题,通过“事后控制”验证其真实性和合法性,督促国企实现整改,确保资产的保值增值。高质量的内部控制能够在国企财务报表报出前规范企业行为,使国企的经营行为合法合规,进行“事前预防”或“事中控制”,避免或减少国企出现多计资产、少记负债和操纵利润等情况,保证财务收支的真实性和合法性。第二,高质量的内部控制可能会为国家审计提供更多可靠的审计证据,国家审计可以在内部控制查出问题的基础上进行二次监察,督查国企是否已改正缺陷并督促其实施整改,提高财务收支报告的真实性和准确性,进而更好地监督国企资产。同时,国家审计也可能会因高质量内部控制的存在而增强发现问题的能力和提高审计的效率。内部控制是对国企内部各流程的全方位控制,具有流程痕迹化的特征。当内部控制水平较高时,其能够在国企被审计时给审计人员提供充分适当的证据,为审计发现不利于资产实现保值增值的因素提供制度层面的支持,而当内部控制水平较低时,国家审计可优先审计内控薄弱之处,以此作为审计重点来提高审计效率。第三,国家审计和内部控制可以实现信息和资源共享,且互相为彼此提供机制支撑。当内控质量较高时,国家审计获得的证据可能更为可靠,对影响保值增值的问题能识别得更为“精准”,进而督促国企“对症下药”解决问题,促进资产保值增值。另外,国家审计可以对发现的问题予以公示,形成一种威慑力进而达到警示作用,倒逼其他存在相同或类似问题的国企进行整改。国企也可以在国家审计的基础上,发现自身内部控制存在的问题,找出自身的固有局限,发现内控缺陷并减少缺陷数量,从而查漏补缺,完善内控设计,改善内控运行的有效性,为国企资产保值增值保驾护航。

基于上述分析,本文提出互补观假说:

H3b:在实现国企资产保值增值的治理过程中,国家审计和内部控制存在互补关系。

四、研究设计

(一)样本选择与数据来源

目前,审计署每年公开发布部分央企集团的财务收支审计结果。虽然首份审计公告结果是2008年的央企审计情况,但结果公布时间是2010年;最新的审计结果是2018年发布的,但公布的是2016年的审计情况。因本文采用双重差分模型(DID)进行实证检验,需要将有关数据提前一年,所以我们选取2007—2017年上市央企集团作为研究对象。本文依据2010—2018年审计署发布的审计结果公告,根据国泰安(CSMAR)数据库中的上市公司“实际控制人名称”或“直接控制人名称”找出上市央企集团,剔除ST和ST、金融业以及研究变量缺失的样本数据,最终得到1983个样本观测值。国家审计的相关数据根据审计署官方网站发布的审计公告结果经手工整理得到,相关公司的内部控制指数采用迪博·中国上市公司内部控制指数,其他数据来自国泰安(CSMAR)数据库。本文对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理(Winsorize),以此来控制和减少极端值的影响。本文采用的数据处理软件为Stata16.0。

(二)变量定义

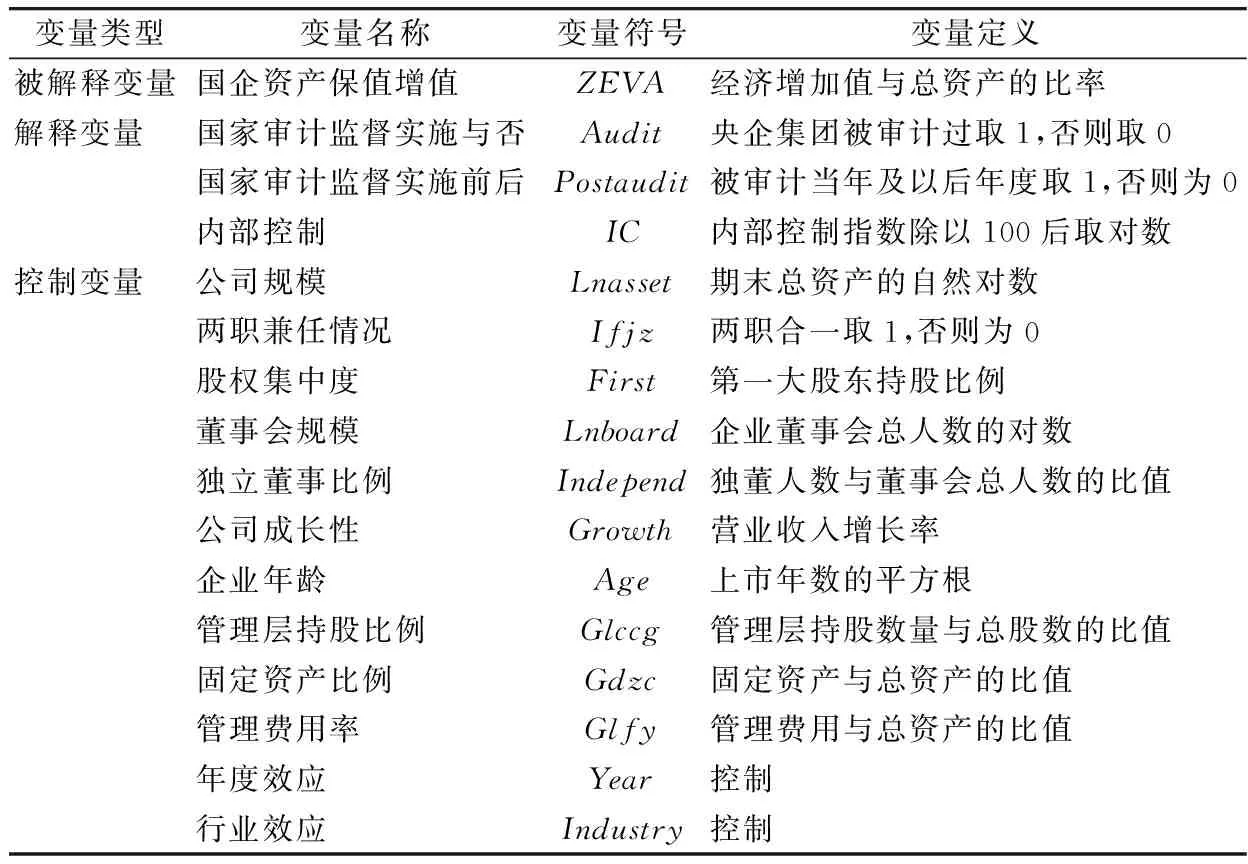

1.国有企业资产保值增值。2016年国资委印发了《中央企业负责人经营业绩考核办法》,强调将经济增加值()作为央企考评的重要标准之一。本文参照国资委颁布的考核办法计算得到,并采用与总资产的比率()作为衡量国企资产保值增值的指标。

2.国家审计监督。本文依据2010—2018年审计署官网发布的中央企业财务收支等情况的审计结果公告,手工整理收集被审计署审计过的央企集团。借鉴池国华等、褚剑和方军雄的研究,同时考虑到国家审计对央企的审计是先后进行的这一情况,我们将其视为一场准自然实验,因此本文采用多期DID模型检验国家审计与国企资产保值增值之间的关系,从以下两个方面度量国家审计:第一,审计实施与否(),当被审计单位被审计署审计过时,上市公司本身或其控股的上市公司取1,否则取0;第二,审计实施前后(),当被审计单位接受审计时,被审计当年及以后年度取1,否则为0。同时,借鉴褚剑和方军雄的研究,本文采用来衡量国家审计政策效应。

3.内部控制。本文选取迪博·中国上市公司内部控制指数作为衡量内部控制质量()的指标,将该指标数值除以100后取对数作为测度内部控制质量()的数值。

4.控制变量。参考郭檬楠和吴秋生、池国华等的研究,本文选取以下控制变量:公司规模()、两职兼任情况()、股权集中度()、董事会规模()、独立董事比例()、公司成长性()、企业年龄()、管理层持股比例()、固定资产比例()、管理费用率()。同时,本文控制年度效应()和行业效应()。

各变量具体定义见表1。

表1 变量定义

(三)模型设计

审计署自2010年开始每年在其官网上公告被审计央企集团的财务收支审计结果,由于国家审计每年只审计部分央企集团,而另一部分央企及其控股上市公司并未得到审计,这为本文提供了一个较好的“准自然实验”研究环境。此外,央企集团被审计的时间是先后进行的,所以本文采用多期双重差分模型(多期DID)检验国家审计督促国企资产保值增值的作用。

为了验证H1,借鉴褚剑和方军雄、Chan等的做法,本文构建如下双重差分模型:

=+++∑+∑+∑+

(1)

为了验证H2,本文构建如下模型:

=++∑+∑+∑+

(2)

为了验证H3,借鉴郭檬楠和郭金花的研究,本文在模型(1)、模型(2)的基础上,分别加入国家审计监督实施与否()、国家审计监督实施前后()与内部控制()的交互项×、×,构建如下模型:

=++++(×)+(×)+∑+∑+∑+

(3)

五、实证结果与分析

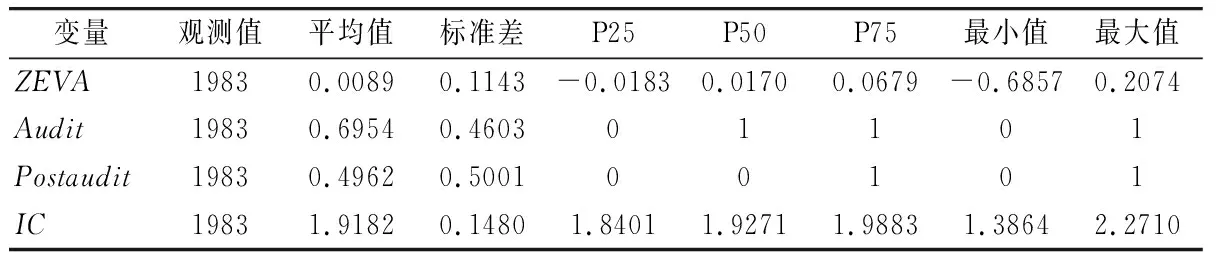

(一)描述性统计

由表2可知,的平均值为00089,整体来看上市央企集团实现了资产保值增值的目标;

表2 主要变量的描述性统计结果

的最小值为-0.6857、最大值为0.2074、中位数为0.0170,表明样本中有一半以上的上市央企集团基本实现了保值增值的目标,但资产保值增值情况在不同公司间存在较大差异。的平均值为06954、的平均值为0.4962,表明样本中有69.54%的上市央企集团接受过国家审计,有49.62%的上市公司处于被审计当年及以后年度。的平均值为19182,最小值、最大值分别为13864、22710,表明样本企业的内部控制质量整体上较高,但不同国企的内部控制质量存在较大差异;中位数为19271,表明半数以上的企业拥有高质量的内部控制水平。

(二)回归分析

在回归分析之前,本文对模型中各变量进行了相关系数检验和方差膨胀因子检验(VIF)(结果未列示,备索),、与的相关系数分别为0.275、0.262,均在1%的水平上显著正相关,表明国家审计监督有利于国企资产实现保值增值,H1得到初步验证。与在1%的水平上显著正相关,表明内部控制有利于国企资产实现保值增值,H2得到初步验证。同时,各变量的VIF最大值为2.26,最小值为1.02,平均值为1.34,说明变量之间基本上不存在多重共线性问题。

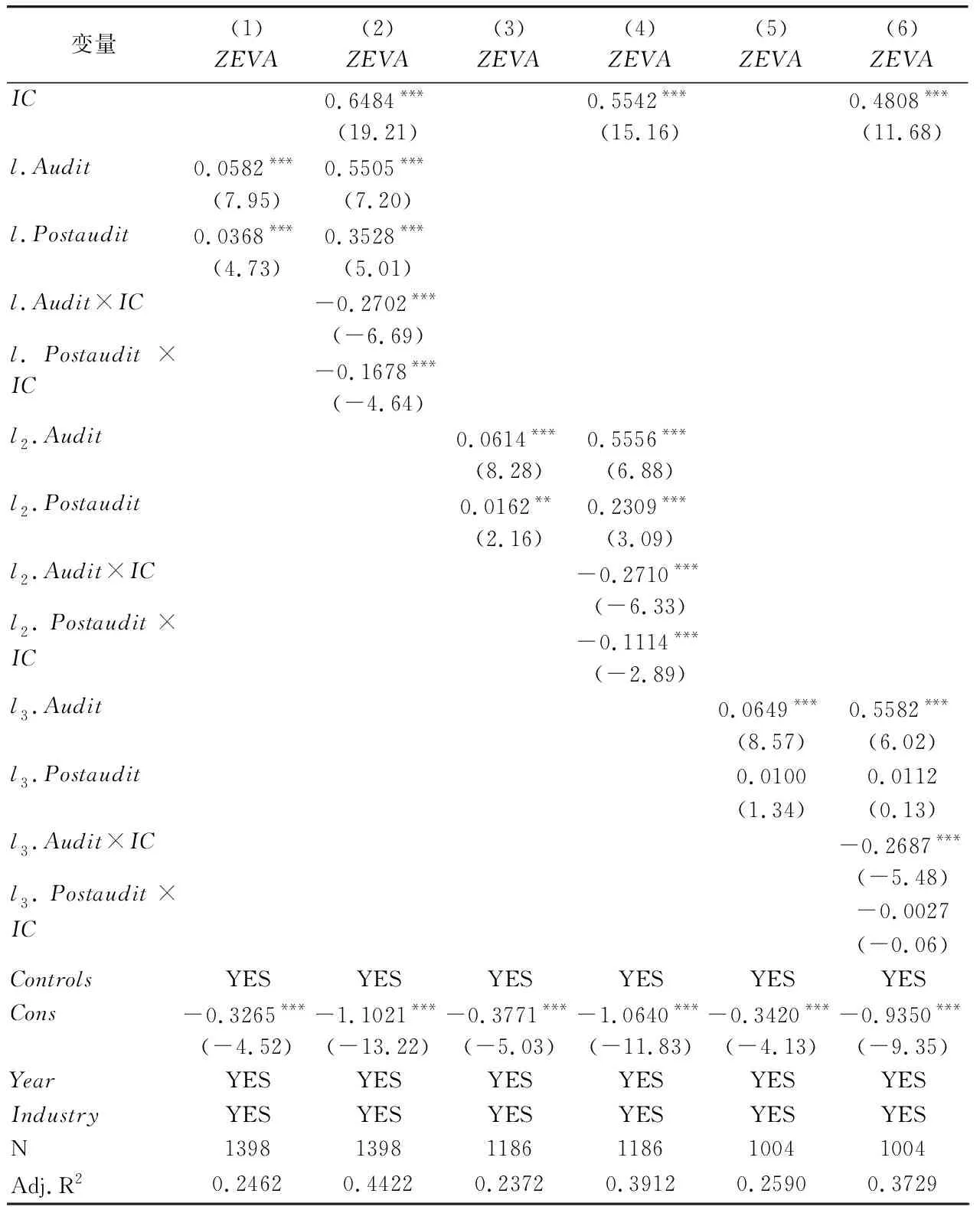

国家审计、内部控制与国企资产保值增值的回归结果如表3所示。在列(1)中,、均与在1%的水平上显著正相关,回归系数分别为0.0463、0.0367,表明国家审计有助于促进国企资产实现保值增值,H1得到验证。在列(2)中,与的回归系数为0.4170,在1%的水平上显著正相关,表明内部控制可以改善国企资产保值增值的状况,H2得到验证。在列(3)中,、和均与在1%的水平上显著正相关,回归系数分别为0.3154、0.5090和0.6030,H1和H2得到进一步验证;交互项×、×与在1%水平上显著负相关,回归系数分别为-0.1508、-0.2480,说明当国企资产保值增值目标既定时,内部控制实现保值增值的效果越好,国家审计发挥的作用就越小,即两者在对国企资产保值增值的作用中存在替代效应,H3a得到验证。

表3 国家审计、内部控制与国企资产保值增值的回归结果

(三)稳健性检验

1.改变被解释变量的测度方式。本文采用经济增加值()与主营业务收入的比值作为被解释变量进行稳健性检验,用表示。

2.重新定义审计前后哑变量。考虑到审计署会提前公布每年的审计计划,央企集团有可能会提前获知自身是否为被审计对象,从而提前改善资产状况,所以借鉴褚剑和方军雄的研究,本文重新定义审计前后哑变量(),央企集团被审计署审计前一年及以后年度取1,否则取0,用表示。

3.改变样本选择区间。2010年修订的《审计法实施条例》进一步解释说明了审计署对于国企资产进行审计的职责;李克强总理在2016年的国务院常务会议上提出要求,国企的首要任务就是要保证和实现国有资产的保值增值。因此,为了更好地反映国家审计对国企资产保值增值的治理功能,本文进一步采用2010—2016年的数据进行实证检验。

以上稳健性检验结果(未列示,备索)均与前文结论保持一致。

4.内生性问题

第一,控制遗漏变量。本文在基准回归的基础上,进一步引入资产收益率()、净资产收益率()和账面市值比()等控制变量来缓解遗漏变量可能带来的内生性问题。表4的回归结果表明,在列(1)中,、与均在1水平上显著正相关,回归系数分别为00134、00135;在列(2)中,与的回归系数为00915,在1水平上显著正相关;在列(3)中,交互项×、×与均在1水平上显著负相关,回归系数分别为-0.0961、-0.0790。控制遗漏变量后的回归结果和前文结论吻合。

表4 控制遗漏变量后的回归结果

第二,改变被解释变量的衡量方式,变换检验模型。具体而言,本文在研究中主要考量国企资产的保值增值状况,将被解释变量处理为二值虚拟变量,当央企集团经济增加值变动率大于等于零时取值为1,否则取值为0,用表示,分别采用Logit模型、Probit模型进行检验。由表5可知,列(1)和列(4)中、与均在1水平上显著正相关,列(2)和列(5)中与在1水平上显著正相关,列(3)中交互项×、×与分别在10、1水平上显著负相关,列(6)中交互项×、×与分别在10、5水平上显著负相关。基于以上回归结果,所得研究结论与前文基本一致。

表5 采用Logit模型和Probit模型的回归结果

第三,倾向得分匹配法(PSM)。鉴于被审计央企和未被审计央企可能存在较大差异,借鉴褚剑和方军雄的研究,本文选择PSM方法来缓解样本选择偏误带来的内生性问题。具体做法如下:本文采用Logistic回归方法,选取公司规模()、股权集中度()、两职兼任情况()、固定资产比例()、企业年龄()、公司成长性()等作为特征变量,得到模型倾向值得分,对被审计过的央企集团与未被审计过的央企集团进行1∶1最近邻匹配,得到匹配的样本组。基于这一PSM样本重新进行回归分析,结果见表6。在列(1)中,、与均在1水平上显著正相关,回归系数分别为00443、00364;在列(2)中,与的回归系数为04155,在1水平上显著正相关;在列(3)中,交互项×、×与均在1%水平上显著负相关,回归系数分别为-0.1435、-0.2437。研究结论基本与前文保持一致。

表6 采用PSM方法的回归结果

5.排除部分政策性因素的影响

本文的结果可能会受到样本区间内发生的其他影响国企资产保值增值的外生事件的影响,因为审计署隶属于国务院,属于国家政治体系架构中的顶层设计,国家审计对国企资产保值增值治理功能的发挥有可能会受到中央政府换届选举、国家法律法规出台、经济结构性改革等因素的影响。所以,本文选择2007—2012年的数据进行实证检验,以排除新一届中央政府换届选举对研究结论的影响;为排除“八项规定”实施对研究结论的影响,本文选择2007—2013年的数据进行实证检验;为排除供给侧结构性改革对研究结论的影响,本文选择2007—2015年的数据进行实证检验。排除部分政策影响的回归结果(未列示,备索)与前文保持一致。

六、进一步研究

(一)滞后效应分析

蔡利等研究发现,国家审计对国企经营业绩的提升作用具有时间延续性,主要体现在审计结果公开公告后连续的两个期间内。因此,借鉴该研究思路,本文将国家审计数据分别滞后一期、滞后两期和滞后三期进行回归分析。由表7可知,在列(1)和列(2)中,、和×与均在1水平上显著相关,回归系数分别为00582、00368和-01678。滞后一期的研究结论与前文基本一致,表明前一期的国家审计依然对当期的国企资产保值增值具有督促作用,并且前一期的国家审计与内部控制在督促国企资产保值增值方面依然存在替代效应。在列(3)和列(4)中,与的回归系数为00614,在1水平上显著正相关;与的回归系数为00162,在5水平上显著正相关;交互项×与的回归系数为-01114,在1水平上显著负相关,这表明前两期的国家审计对当期的国企资产保值增值依然具有督促作用,且前两期的国家审计与内部控制在督促国企资产保值增值方面依然存在替代效应。在列(5)和列(6)中,与的回归系数为00649,在1水平上显著正相关;但、×与回归系数均不具有显著性,这表明滞后三期的国家审计对当期国企资产保值增值的督促作用与前文结论存在异质性。同时,滞后项、、与的回归系数、显著性水平依次下降,这也表明国家审计政策效应的边际贡献在被审计年份之后是逐年递减的。通过滞后效应分析发现,在国家审计介入之后的年份中,国家审计对国企资产保值增值的督促作用具有时间延续性,并且这种治理效应持续了两年以上。

表7 国家审计的滞后效应检验

(二)地区异质性分析

1.经济带异质性分析

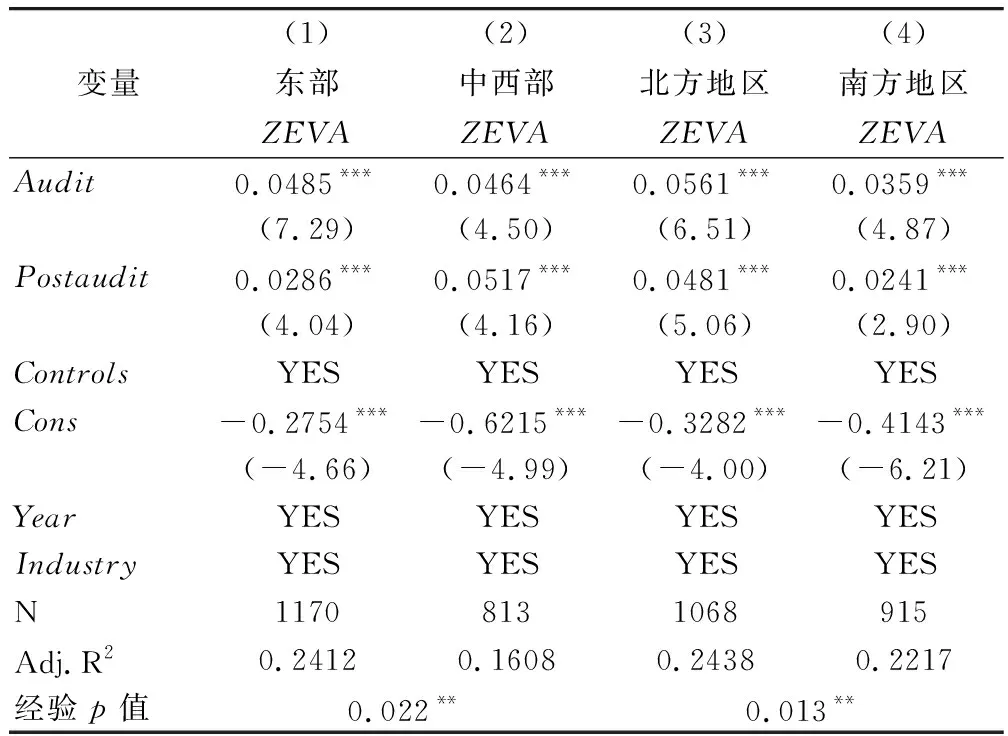

在进行经济带异质性分析之前,本文对样本数据按地区分布进行了统计,上市央企集团的样本数据主要集中在东部经济带,计1170个,占总样本数的59.00%;中西部经济带的样本观测值为813个,占比为41.00%。因此,央企集团在地区经济带分布上呈现不平衡的态势,国家审计对不同经济带地区国企的治理作用可能存在异质性,本文利用模型(1)进行地区经济带异质性分析。

地区异质性的回归结果如表8所示。在列(1)中,、与均在1的水平上显著正相关,回归系数分别为00485、00286;在列(2)中,、与均在1的水平上显著正相关,回归系数分别为00464、00517;

表8 地区异质性的回归结果

组间系数差异检验的值为0022。由的系数可知,国家审计投入每增加1个单位,中西部经济带的国企资产保值增值率上升0.0517个单位,而东部经济带的国企资产保值增值率仅上升0.0286个单位。虽然国家审计对全体国企资产的保值增值均具有督促作用,但对中西部经济带国企资产保值增值的边际贡献更大。基于此,本文认为,当考虑到地区经济发展差异这一因素时,审计署可以优先审计中西部经济带地区的国企,以便更好地利用审计资源来实现国企资产的保值增值。

2.南北地区异质性分析

我国是一个地域辽阔的国度,传统地理意义上的南北地区在文化、经济、资源禀赋等方面存在诸多差异,因此处于南北方不同地区的国企,国家审计在对其资产的保值增值方面可能也存在异质性。本文从传统地理界线秦岭淮河一线来界定国企所处的南北地区,当国企实际经营地处于秦岭淮河一线以南的地区时,则界定为南方地区国有企业,否则为北方地区国有企业。本文利用模型(1)进行南北地区异质性分析。

由表8可知,在列(3)中,、与均在1水平上显著正相关,回归系数分别为00561、00481;在列(4)中,、与均在1水平上显著正相关,回归系数分别为00359、00241;组间系数差异检验的值为0013。由分南北地区的回归结果可知,北方地区和南方地区的回归结果与前文结论基本一致,国家审计对南北地区的国企资产均具有保值增值的督促作用;由的系数可知,国家审计投入每增加1个单位,北方地区的国企资产保值增值率上升0.0481个单位,而南方地区的国企资产保值增值率仅上升0.0241个单位,因此国家审计对北方地区的国企资产保值增值的边际贡献更大。本文认为该治理效应在北方地区具有更大作用可能与北方地区靠近政治中心有关。国家审计作为国家治理监督体系的组成部分,被党和国家赋予了浓厚的政治属性,而北方地区距离我国的政治中心较近,因此为了更好地发挥国家审计的治理作用,审计署有可能会更加关注北方地区的国企。

(三)国家审计与内部控制的交互影响机制

1.替代关系中是否掺杂中介效应

前文研究结果表明,国家审计与内部控制在督促国企资产实现保值增值方面存在替代效应,即国家审计对国企资产的保值增值治理效应可能会被内部控制的治理效应“挤出”,在理论上可能存在“国家审计—国企资产保值增值”的直接路径和“国家审计—内部控制—国企资产保值增值”的间接路径。国家审计除了能够直接对国企资产产生治理作用外,还会对内部控制产生影响,有研究发现国家审计监督有助于完善央企集团的内部控制。所以,国家审计的实施会提升被审计单位的内部控制质量,而前文研究结果表明内部控制可以直接促进国企资产实现保值增值,在理论上存在利用间接路径实现国企资产保值增值的可能,即内部控制可能在国家审计与国企资产保值增值之间充当着中介变量的角色,从而发挥间接作用。此时,国家审计对内控的提升作用可能强化了“挤出”作用,进而导致主回归的实证结果中替代效应得到进一步强化,替代效应中可能掺杂了部分中介效应。因此,借鉴温忠麟和叶宝娟的研究,本文构建模型(4)和模型(5)进行内部控制的中介效应检验。

=+++∑+∑+∑+

(4)

=++++∑+∑+∑+

(5)

由表9中介效应的检验结果可知,、与在1水平上显著正相关,回归系数分别为00378、00227;与在1%水平上显著正相关,回归系数为0.3915,这初步表明国家审计可以提升央企集团的内部控制水平,并且国家审计可以通过提升内部控制水平来督促国企资产实现保值增值。为了进一步增强中介效应回归结果的可信度,本文对列(2)的中介效应进行Sobel检验,Sobel检验对应的值为0.0028,进一步验证了本文的中介效应。同时,本文采用Bootstrap方法进行检验,选择95%的置信区间并进行重复抽样1000次,在列(2)中所得置信区间未包含零,说明中介效应显著,内部控制在国家审计与国企资产保值增值中发挥着中介效应,即替代关系中混杂着中介效应,同时也说明国家审计对国企资产保值增值的督促作用除了“国家审计—国企资产保值增值”的直接路径外,还存在“国家审计—内部控制—国企资产保值增值”的间接作用路径。

表9 中介效应的检验结果

2.国家审计与内部控制替代关系的进一步研究

在前文中,我们研究国家审计与内部控制的替代关系是将国家审计治理效应作为一个整体进行的,缺乏细分层面的分析,着重整体性但不精细化。因此,借鉴郭檬楠和郭金花的研究,本文从审计署官网发布的2010—2018年央企财务收支审计结果公告中找出相关数据,手工整理得到国家审计有关数据,以国家审计监督内容种类()、查出的损失浪费和管理不善金额之和的自然对数()、发现违规违纪问题数量的自然对数()和被审计的次数()对国家审计进行指标维度的构建和细分层面的划分,进一步探究国家审计细分层面内容与内部控制的替代关系。

由表10可知,、、和与均在1水平上显著正相关,回归系数分别为00094、00109、00108和00173,说明扩大国家审计监督内容种类、提高审计监督查处金额数量问题和发现违规违纪问题的能力以及增加审计监督频率均有助于督促国企资产实现保值增值。同时,交互项×、×、×和×与均在1%水平上显著负相关,回归系数分别为-0.0524、-0.0635、-0.0646和-0.1040,说明高质量的内部控制可以削弱国家审计监督内容种类、审计监督发现金额数量问题和违规违纪问题的能力、被审计的频率与国企资产保值增值之间的正相关关系。结合前文所得结论,高质量的内部控制和国家审计对国企资产保值增值的替代关系不仅体现在国家审计的整体政策净效应上,还体现在各个细分层面内容上,因此高质量的内部控制能有效缓解国家审计扩大监督内容种类、提高审计监督能力以及增加审计监督频率等方面的压力,助力审计署更好地实现企业国有资产审计监督全覆盖。

表10 替代关系的进一步检验

七、研究结论与启示

本文依据审计署发布的中央企业财务收支审计结果公告,选取2007—2017年上市央企集团为研究对象,实证检验国家审计、内部控制对国企资产保值增值的影响。研究结果表明,国家审计、内部控制可以督促国企资产实现保值增值,内部控制与国家审计在促进国企资产保值增值中存在替代效应。进一步研究发现,国家审计对国企资产保值增值的督促作用具有时间延续性和地区异质性,该影响作用可以持续两年以上,且对中西部经济带和北方地区国企资产保值增值的边际贡献更大。通过影响机制分析发现,替代效应中混杂着内部控制充当中介变量的中介效应,并且高质量的内部控制与国家审计对国企资产保值增值的替代关系不仅体现在国家审计的整体政策净效应上,还体现在国家审计的各个细分层面内容上。

结合所得研究结论,本文得到如下政策性启示:为确保国企资产实现保值增值,首先,要赋予审计署更大的权力,以加强国家审计的督促作用,同时要扩大国家审计的审计范围。其次,要建立完备的内控系统,强化国企的内部监督体系,建立起国企自身的“免疫系统”,以实现内生型保值增值。再次,考虑到审计资源的有限性,国家审计可以优先审计内部控制水平较低的国企,发挥好内部控制与国家审计的替代效应。此外,新国企改革要求对国有资本实现审计常态化和审计全覆盖,根据本文研究结论,应每两年到三年左右对央企实现审计全覆盖一次,以更好地保证国家审计促进国企资产保值增值的效果。另外,由于国家审计对国企资产保值增值的治理功能存在地区异质性,因此国家审计可以优先审计中西部经济带和北方地区的国企,同时关注东部经济带和南方地区的国企。最后,国企应关注国家审计对内部控制的提升作用,督促自身资产实现保值增值。高质量的内部控制能有效缓解国家审计在扩大监督内容种类、提高审计监督能力以及增加审计监督频率等方面的压力,因此,国企要改善内部控制、减少内控缺陷,更好地促使内部控制助力国家审计实现企业国有资产审计监督全覆盖的审计目标。