城市建成环境对老年人步行出行的影响分析*

——基于重庆市江北区12个住区的实证

王莹亮 肖 健 李 琪 倪 军 谭少华 彭慧蕴 WANG Yingliang, XIAO Jian, LI Qi, NI Jun, TAN Shaohua, PENG Huiyun

当今全球遭受慢性病(心血管疾病、肥胖、中风和糖尿病等)困扰的老年人数量呈逐渐上升趋势,并且多数老年人不止遭受一种慢性病的折磨[1-2]。这些慢性病是导致老年人残疾或者过早死亡的主要原因[3]。根据国家统计局发布的统计数据,我国60周岁以上及65周岁以上老年人口比重在2000年的时候分别达到10.00%、7.17%。根据联合国世界卫生组织(WHO)对老龄化社会的定义,我国社会发展早已进入老龄化阶段,并以较快的增长速度发展。人口预测报告指出,我国老年人的人口总量将在21世纪中叶达到最大值,老龄化问题将是在很长一段时间内我国发展面临的主要问题之一[4]。在慢性病发病率不断增高、老年人口比重不断增长的趋势下,主动抗击慢性病无疑对老年人的身体健康乃至社会发展都具有重要意义。

面向2050年,国家层面的科技发展战略提出8大体系,“普惠健康体系”作为8大体系之一,战略目标是推迟慢性病的发生年龄和遏制慢性病早发趋势[5]。城市规划缘起于对公共健康的关注,早在1990年前后,城市规划就通过规范建筑的日照、通风等方面来干预和改善公共卫生[6]。主动干预人群健康是城市规划学科的初衷,也是国家中长期科技战略发展的诉求,而建成环境是城市规划干预人群健康的重要手段[7]。

相关研究已经证实步行出行及建成环境对人群健康有重要影响[8-10]。步行是老年人最常见、最方便的体力活动类型。研究表明,每天坚持30 min以上的中高强度体力活动(如快走)能够有效降低老年人患慢性病的可能性[11],但是60%—70%的老年人体力活动并没有达到这个水平[12-14]。我国在快速城镇化过程中,车本主义下所建成的城市环境并不利于老年人步行出行。此外,国内已有学者从不同层面提出城乡规划对步行环境的主动式干预策略[15],而建成环境对老年人这一特殊群体的影响及作用路径的相关研究较匮乏,尤其是对建成环境的定量化研究鲜有看到。本文作为在此领域的尝试,期望探索适合我国实际情况的、影响老年人步行出行的建成环境要素及特征,从而优化步行环境,促进老年人步行出行,通过主动干预为老年人营造更有利于健康的环境。

1 影响老年人步行出行的建成环境要素、作用路径及规划干预

Lawton[16]提出的老龄化生态模型(Ecological Model of Aging) 和Carp等[17-19]提出的老龄化一致模型是研究老年人步行出行行为与建成环境之间相互关系的重要理论基础。模型总结了老年人行为与环境压力之间的关系,指出老年人的个体特征、住区环境和老年人与环境之间的匹配关系共同决定了老年人的行为。模型可以用于解释老年人步行行为与建成环境之间的相互关系。当老年人步行行为和建成环境二者之间关系失衡时,可以通过改善建成环境(如提供适宜步行的空间环境和无障碍设施等)来补偿老年人个体能力的不足,重新建立平衡关系,促使老年人步行行为的发生。

国内外学者对影响步行的建成环境特征进行了大量研究,Shin[20]的研究验证了交叉口密度、路网连通性、路段节点比、道路密度等指标对老年人步行出行的影响,其中500 m范围内交叉口密度是老年人步行出行的最关键因子。街区尺度则对老年人步行出行起到负面影响,即街区尺度越大,老年人步行出行发生的频率越低[21]。也有学者的研究成果证明土地利用混合度、居住密度等指标与老年人步行出行之间存在密切关系[22-24]。Shigematsu等[25]对美国66—75岁的老年人以及女性老年人群体所进行的研究结果表明,日用商品店、便利店、文娱设施、银行、公园和商场等设施及其分布密度对老年人步行出行都有一定影响,且250 m范围内绿地开敞空间密度越高,老年人步行出行越频繁。另外,设置合理的步行环境要素(人行道路面材质、人行道宽度、台阶和坡道、过街设施、街道座椅、饮水设施、信号灯、标志设计等)能有效地促进老年人步行出行[26-29]。相反,在空气质量差、噪音干扰大、脏乱的街道环境中老年人步行的意愿较低[30]。

笔者将建成环境要素总结为两个层面,即宏观城市布局和微观环境感知。宏观城市布局主要体现在路网连通性、土地利用布局、绿地与开敞空间3个维度,微观环境感知主要体现在安全性、舒适性和便捷性3个维度。建成环境要素、老年人个体特征和偏好经过复杂的内在匹配过程共同决定老年人的步行行为。城乡规划可以从构建适宜步行的建成环境入手,提高步行环境供给来间接干预老年人的步行出行(见图1)。本文试图用实证研究的方法探索适合我国老年人步行出行的建成环境要素及特征,进而优化城市空间环境,为老年人提供适合步行出行的空间环境。

图1 影响老年人步行出行的建成环境要素、作用路径及规划干预Fig.1 Built environment factors, action paths and planning interventions that affect walking in the elderly

2 数据来源与研究方法

2.1 调研样本

重庆市是典型的山地城市,地形特殊,具有悠久的步行传统。本文以重庆市江北地区为取样点,根据城市建成环境功能、环境成熟度、配套设施完善度的不同,选取12个住区作为调查对象。针对12个案例区60岁以上的老年人进行问卷调查,选定325份有效样本作为研究对象。

2.2 研究区范围确定

通过调查数据统计分析得出,老年人步行出行的频率与其步行出行距离存在一定关系。本文所指的步行出行是通勤性步行、购物性步行、休闲性步行的总和。调查结果显示,老年人在不同步行距离内步行频率呈起伏变化趋势,其中500 m范围内的步行出行频率占调查对象出行频率总数的比例接近60%(见图2)。按照老年人的步幅和频率,300 m、500 m和1 000 m分别是老年人步行5 min、10 min和20 min的距离。老年人舒适的步行距离一般是步行5—10 min的距离(300—500 m),1 000 m的步行距离为可接受步行距离,且此距离内应有公共交通换乘站,便于通过换乘公共交通实现更远距离的出行。调查发现步行距离大于1 000 m的出行,多是老年人主观上想多走动达到锻炼身体的目的。此类出行和建成环境空间因素的关系不大。因此本文排除1 000 m以上的步行距离,选取步行路径距离1 000 m范围内为研究对象。根据调查中步行者的步行目的地绘制步行路径地图。从步行路径的空间分布特征看,主要集中在住区周围500 m空间范围内。这是由于重庆是典型的山地城市,内部高差变化复杂,存在大量台阶、天桥、地下通道等步道形式,导致步行的空间距离小于实际的步行路径距离。根据分析结果,最终确定以步行路径集中的住区500 m缓冲区为研究范围,研究建成环境空间因素对老年人步行出行的影响。另外,为避免大型商圈的影响,调查对象均位于商圈2 000 m以外区域(见图3)。

图2 调查样本不同步行距离所占比例统计Fig.2 Statistics on the proportion of different walking distances in the survey samples

图3 12个调查区的分布图Fig.3 The location of twelve cases

2.3 数据采集

通过整理问卷调查结果,收集老年人个体社会属性数据和步行出行频率数据。所选住区的建成环境空间数据由重庆大学建筑城规学院GIS信息处提供GIS资料,并通过现场勘测的方式进行补充调查,利用ArcGIS、AutoCAD等工具提取,确保数据的真实性和可靠性。需要说明的是,本文只针对建成环境要素中宏观城市布局方面的因素进行研究,因为这部分建成环境要素不容易被老年人主观感知到,需经过提取空间数据进行因子量化才能识别,且宏观的城市形态一旦建成很难更改,需要在大量前期研究的基础上进行合理引导。

2.4 研究方法

本文首先采用皮尔森(Pearson)相关性分析方法分析变量间的相关关系,由于相关性分析只验证单一建成环境要素变量与老年人步行出行频率的相关关系,并没有考虑个体属性因素的影响,因此进一步采用多项逻辑(Logistic)回归的方法进行分析,自变量为老年人社会属性、建成环境要素,因变量为老年人步行出行频率,得出在考虑老年人个体社会属性的情况下不同建成环境要素对老年人步行出行的影响程度。

3 实证分析与初步结论

3.1 变量选取

3.1.1 老年人社会属性变量笔者选取6个变量,分别为:性别、职业、受教育水平、家庭构成、经济收入和健康状况。

3.1.2 建成环境变量

本文重点针对宏观城市布局方面的建成环境要素进行研究,从路网连通性、土地利用布局、绿地及开敞空间3个维度选择12个建成环境空间因素变量(见表1)。

表1 建成环境变量设置Tab.1 Built environment variable settings

3.2 皮尔森相关性分析

运用SPSS统计软件对被调查老年人步行出行频率与建成环境变量分别进行Pearson相关性分析,初步筛选出影响老年人步行出行的建成环境变量(见表2)。

从表2可以看出,路网连通性维度中路网密度、街区边长、交叉口密度3个变量与步行频率显著相关,其中路网密度(|r|=0.544)相关程度最大。土地利用布局维度中土地利用混合度、公共交通场站密度两个变量与步行频率显著相关,其中土地利用混合度(|r|=0.348)相关程度最大。绿地及开敞空间维度中公园绿地用地面积比和绿色开敞空间密度两个变量与步行频率都显著相关,其中公园绿地用地面积比(|r|=0.508)相关程度最大。根据相关性分析结果可知,在不考虑个体社会属性影响的前提下,路网连通性、土地利用布局、绿地及开敞空间3个维度对步行出行频率都有一定的影响,其中土地利用混合度、公园绿地用地面积比对步行频率影响最为显著,而路段节点比和公共服务设施密度(商业、教育、文化娱乐、医疗)变量并未体现出显著的相关关系。

表2 老年人步行出行频率与建成环境的相关性Tab.2 Correlation between the frequency of elderly travel and the built environment

3.3 多项逻辑回归分析

基于上述相关性分析,进一步采用多项逻辑回归的方法衡量不同社会属性变量对老年人步行出行频率的影响程度,以及在多个社会属性变量影响下不同建成环境空间因素变量对老年人步行出行频率的影响程度。

首先,根据步行频率大小进行分类,分为较少、一般、较多、频繁步行出行。以较少步行出行为参照,分别以社会属性变量为自变量,以老年人步行出行频率为因变量,确定初始模型,然后在初始模型的基础上逐步检验不同社会属性变量对模型的影响,通过多次检验观察模型拟合度伪R2的变化情况,剔除对模型不具有统计学意义的变量,最终得到以老年人步行出行频率为因变量、以社会属性为自变量的基础模型(见表3)。

表3 老年人步行出行频率基础模型拟合结果Tab. 3 Fitting results of the basic walking frequency model for the elderly

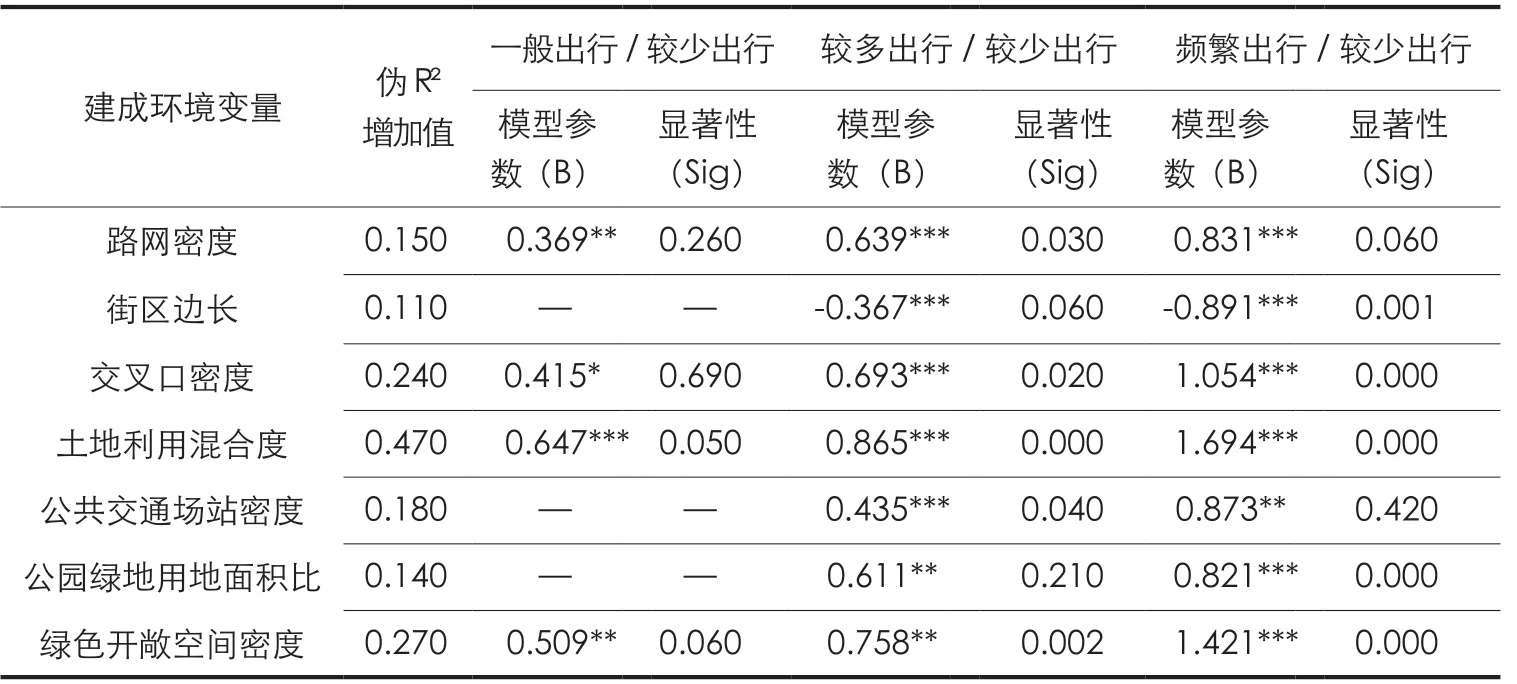

其次,在此基础模型基础上,对于表2中对老年人步行出行频率呈显著相关性的建成环境变量(p<0.1)进行检验,确定在多个社会属性影响下的建成环境变量的影响程度。每一次将一个建成环境变量纳入上述模型中,观察模型拟合度伪R2的变化情况,通过伪R2的变化大小来衡量自变量对因变量的影响程度(见表4-表5)。

表4 建成环境空间因素变量在基础模型中的拟合结果Tab.4 Fitting results of built environment spatial factor variables in the basic model

表5 建成环境空间因素变量在不同维度中的影响程度Tab.5 The degree of influence of built environment spatial factor variables in different dimensions

3.4 初步结论

模型分析结果表明,显著影响老年人步行出行的建成环境变量包括土地利用混合度、绿色开敞空间密度、交叉口密度、公共交通场站密度、路网密度、公园绿地面积比、街区边长7个变量,且每个变量对其影响程度不同,变量之间通过复杂的相互作用共同影响老年人的步行出行频率。

3.4.1 路网连通性

路网连通性3个变量中,交叉口密度对老年人步行出行频率的影响最为显著,住区周围道路交叉口密度越高则老年人步行出行频率越高。交叉口密度高的城市地区意味着单次步行出行的路径有多个选择性,从步行起始点到步行目的地的步行距离趋向最短,老年人单次步行出行的时间和体力消耗最小,有利于促进老年人步行出行。面积一定的城市建成区交叉口密度越高则路网密度越高,街区边长则越小。可以看出交叉口密度、路网密度、街区边长是一组相关的指标,在单位区域内高交叉口密度、高路网密度、小街区边长三者共同作用能够一定程度上促进老年人步行出行频率的增加。

3.4.2 土地利用布局

土地利用混合度对模型的影响程度最大,土地利用混合度高的地区老年人步行出行频率高。因为土地利用混合度高的建成环境中往往分布有多个不同的步行出行目的地,意味着老年人具有多个出行目的的选择,且往往可以在一次步行出行过程中同时完成多个出行目的,有利于促进老年人步行出行。但是从分析结果看,单个公共服务设施的密度则未表现出与老年人步行出行频率的显著相关性,说明设施的类型及不同设施的完善程度共同影响着老年人步行出行。同样,设施类型多样也意味着土地利用类型的多样化,即土地利用混合度较高。公共交通场站密度对老年人步行出行尤其是远距离出行具有重要影响,老年人由于体力有限,在有远距离出行需求时,往往会先步行一段距离,然后换乘公交车来完成一次出行。因此公交场站的数量及位置分布必须有利于老年人步行到达。

3.4.3 绿地及开敞空间

绿地开敞空间密度和公园绿地面积比对模型都有显著影响。绿地开敞空间密度对模型的影响程度大于公园绿地面积比,在众多建成环境空间因素变量中也仅次于土地利用混合度。绿地开敞空间密度和公园绿地用地面积比越高,老年人步行出行频率则越高,其中广场、公园、街头游园、健身活动空间等不同类型的开敞空间越多,则绿色开敞空间密度越大,越有利于促进老年人步行出行。不同类型的开敞空间能满足老年人游憩、锻炼、休闲娱乐等多样化的需求,且开敞空间密度高的地区意味着街道封闭界面的比例较低,街道通透性较高,会给老年人带来安全的心理体验,从而促进老年人步行出行。

4 规划干预策略

基于建成环境要素对老年人步行出行的影响及作用路径分析,笔者通过构建基础模型对相关因子进行验证,探索影响老年人步行出行的建成环境特征,初步得出建成环境的相关影响要素。城市规划作为城市空间构建的重要干预手段,通过城市规划引导未来城市空间发展,构建适宜老年人步行出行的空间环境,对增加老年人步行出行,促进其身体健康具有重要意义。本文结合建成环境要素的实证研究结论,分别从3个维度提出规划干预策略,期望构建适合老年人步行的城市空间环境。

4.1 提倡小尺度街区模式, 加强道路连通性

研究结果显示交叉口密度、路网密度、街区边长对路网连通性有不同程度的影响,进而影响老年人步行出行。连通性高的建成环境能够有效地促进老年人步行出行。街区尺度和路网连通性具有直接关系,因此本文提倡回归“人”本位的小尺度街区模式。区别于大街坊、宽马路,小尺度街区模式的交叉口密度和路网密度较高、街区边长较小,此时步行路径的可选择性高,步行的便利性和趣味性也会相应增加。同时,交叉口密度高能够一定程度上限制机动车的速度,从而减少老年人步行出行过程中对高速行驶的机动车所带来的不安全感的担忧,进而提供良好的步行体验,有效促进老年人步行出行。此外,模型也验证了街区边长和步行出行频率的负相关关系。国际上对街区尺度的看法并不统一,“新城市主义”认为100 m的街区尺度有利于步行出行,国内学者根据中国在快速城镇化过程中形成大量门禁社区的现状,提出200 m街区尺度的建议[31]。总之,城市建设中采用小尺度街区能够促进老年人步行出行。重庆市作为典型的山地城市,由于特殊的地形条件,调查中发现导致路网连通性弱的重要原因是建成环境中存在较多的断头路、尽端路,尤其是建设年代较久的住区。因此,建议在老旧小区改造中优先优化路网系统,将断头路、尽端路与道路网络系统连通,在新城建设中采用小尺度街区模式。同时,建议在老旧小区改造和新城建设中采用交叉口密度、路网密度、街区边长等指标对道路网络步行适宜性进行综合评价,进而优化路网结构,提高路网连通性,促进老年人步行出行。

4.2 以多元需求为导向, 提高地块细分度,提倡土地功能混合利用

在土地性质较为独立、功能较为单一的模式下,老年人单次出行只能完成有限的出行目的;而在混合的土地利用模式下,老年人一次出行可以同时完成多个出行目的,步行的便利性会大大提高,能有效地促进老年人步行出行的积极性。因为在土地利用混合度高的街区,往往各种公共服务设施的种类及数量较多,在一条步行路径上同时分布多个出行目的地,会缩短步行出行的距离和时耗。研究证明,在土地利用混合度高的街区,城市居民步行出行距离和出行频率都较高[32-33]。反之,土地功能单一的街区会在一定程度上减少居民步行出行的频率,Booth等[34-35]的研究证实了这一点。本文实证研究结果同样证实了土地利用混合度对老年人步行出行具有很强的正相关性。提高地块细分度可以有效促进土地利用模式从单一向混合转变,通过细化土地利用,在住区周边就近布置杂货店、日托中心、商店、咖啡馆、文娱中心等日常设施,不仅能够满足老年人多样化的需求,同时方便其以步行的方式到达。对于有平坝文化的山城重庆来说,广场等平坝地区往往是老年人活动频繁的场所。调查中也发现老年人经常会去广场跳“坝坝舞”、陪同孩子嬉戏玩耍以及健身运动等,因此在广场等平坝地区周围提高土地利用混合度配置各项公共服务设施更能有效地促进老年人步行出行。另外,需要注意公交场站的选址与数量配置,宜设置在步行容易到达的区域,小街区尺度与设置合理的公交场站相结合更能够有效地营造良好的步行环境,促进老年人步行出行[36]。

4.3 增加绿色开敞空间, 提高街道通透性

绿色开敞空间是大型公园、小游园、街头绿地、小广场、健身广场等户外公共活动场所的总称。绿色开敞空间是老年人交流、健身等经常性活动的主要承载空间,也是老年人步行出行的主要目的地之一。研究结果表明,这些场所的密度对老年人步行的正向影响程度要大于绿地面积大小,说明增加绿色开敞空间的数量以及类型的多样化有利于促进老年人步行出行。小型的绿色开敞空间不仅是步行的目的地,同时也是步行过程中的临时停驻空间和休息场所。这些场所的共同特征是开敞性、开放性、公共性,绿色开敞空间密度高的街区往往街道通透性较高,即街道两侧封闭界面的比例较低,有利于在步行过程中观察、互动与交流等行为的发生,同时能够使老年人产生安全的心理体验。因此适宜老年人步行出行的街区应适当提高小型绿色开敞空间的数量和密度,将大型的公园绿地面积碎片化、布局分散化,同时减少街道两侧围墙等封闭界面的比例,提高街道的通透性。山地景观特色独特的重庆应着重控制观山视廊,减少街道的封闭界面,结合人行道在步行行进的路段中设置小型驻足空间,为老年人提供休息、交流的场所,同时设置类型多样的街头广场、小型绿地等绿色开敞空间,促进老年人步行出行。

5 结语

本文主要对宏观城市布局要素进行实证研究,验证显著影响老年人步行的建成环境要素。而街道景观、步行设施的舒适性、安全性等能被老年人直接感知的微观要素可能更容易直接影响老年人是否进行步行出行的决定,且这类要素不易量化,需要进一步深入研究。笔者认为,宏观城市布局和微观环境感知要素共同作用影响老年人的步行出行。我国在快速城镇化的过程中已经形成机动化主导的城市布局模式,在老龄化程度不断加剧、慢性病发病率快速攀升的趋势下,构建适宜步行的城市空间环境对老年人的健康十分必要和紧迫,需要在大量实证研究的基础上提炼出适合我国实际情况的建成环境要素及其特征,进而引导未来的城市建设和已建成区的改造提升,增加老年人步行活动,促进老年人身心健康。