完善我国个人所得税基本扣除制度*

——基于税收理论及OECD国家经验的思考

◆杨 昭

内容提要:2018年个人所得税改革后,我国个人所得税对综合所得的基本扣除标准是每年6万元,关于这一额度设定的合理性问题尚缺乏系统的学术研究。文章从所得认定标准、税收效率、税收公平以及经济伦理方面剖析了个人所得税基本扣除的理论基础,并从基本扣除类型、属性、强度以及变动四个方面梳理了OECD国家个人所得税基本扣除的实践经验。据此认为,我国目前个人所得税基本扣除存在着属性不明确、额度设定偏高以及灵活性不足的问题。文章提出了完善我国个人所得税基本扣除的对策建议:明确个人所得税基本扣除的属性,探索工资、薪金所得专项扣除;合理界定基本扣除受益对象,短期内不宜一次性调高个人所得税基本扣除标准;建立个人所得税基本扣除指数调整机制。

一、引言

基本扣除是个人所得税体系的重要组成部分,有税前基本扣除和税后基本抵免两种形式。在我国,学界内外经常把个人所得税基本扣除统称为“个人所得税免征额”。2018年个人所得税改革后,我国个人所得税针对综合所得的基本扣除标准是每年6万元。关于这一额度合理性问题曾引发了一定争议。事实上,基本扣除一直是学界讨论个人所得税的常设议题,如朱青(2003)、岳树民和卢艺(2009)都认为基本扣除额不宜大幅度提高,应突出差异性扣除、税收抵免以及税制结构的作用。雷根强和郭玥(2016)认为,一味提高个人所得税基本扣除与我国提高直接税比重的改革方向以及缩小收入差距的政策导向不吻合。蒋遐雏(2020)则认为,国外的个人所得税基本扣除是一种生计扣除,我国新个人所得税法下基本扣除兼具生计扣除和成本扣除的作用。还有部分学者通过实证研究表明,过高的基本扣除不利于个人所得税收入再分配效应的发挥(岳希明等,2012;王韬等,2015;田志伟等,2017)。上述文献为后续研究奠定了良好基础。但关于个人所得税基本扣除的研究仍有如下拓展空间:其一,现有文献缺乏对个人所得税基本扣除理据的系统研究,而厘清基本扣除的理论机理是科学认知及合理设定个人所得税基本扣除的基础。其二,现有国内文献对梳理发达国家个人所得税基本扣除虽有涉及,但缺乏系统性和完整性,故科学借鉴国外成功经验以完善我国个人所得税仍有探索空间。其三,自2018年个人所得税法改革后,学界研究的侧重点转向我国个人所得税专项附加扣除,对基本扣除的研究稍显不足;而在我国现行个人所得税制度中,基本扣除是专项附加扣除的前提,在税前扣除中仍具有重要作用。

为深入研究个人所得税基本扣除制度,本文首先剖析个人所得税基本扣除的理论基础,总结OECD国家的实践经验,然后分析我国个人所得税基本扣除存在的主要问题,最后就完善我国个人所得税基本扣除提出对策建议。

二、个人所得税基本扣除的理论分析及启示

(一)基于所得认定标准,基本扣除不构成“所得”

所得认定是明确个人所得税税基及判定纳税能力的核心。关于什么是“所得”的讨论曾在20世纪引起较大争议,其中较有影响力的观点有两种,一是目的论,二是增值论。二者均认为,纳税人维持基本再生产能力所需的这部分收入并不构成所得,故不应对其征税。

按照目的论,收入最终用于消费,对所得征税就是对消费征税,所得的本质是可用于消费的财富。由于消费贯穿于纳税人整个生命周期,为保障纳税人经常性消费能力,所得必须是能周期性实现的收入流(神野直彦,2012;格罗夫斯,2018)。这就要求所得用于消费后不能破坏纳税人未来获得收入的能力。纳税人有一部分收入需用于维持其再生产能力,是刚性的基本支出,不具有可消费性和可重复性,不构成纳税人真实消费能力,因此并不是“所得”。

按照增值论,所得是某人在两个时点之间净增加经济能力的货币价值,等于该时期的消费加上净增长的资产(神野直彦,2012)。该理论对所得的定义较为成熟,逐渐成为各国确定个人所得税基的基础,即现在广为熟知的黑格—西蒙斯标准(Alm,2018)。按照这一标准,所得天然应该是净所得,在测度所得时必须减去为获得该项所得所支付的成本(任力平,2003)。若将成本当中的一部分对所有纳税人进行统一的定额减免,就形成了基本扣除。

(二)基于税收效率,基本扣除兼顾了经济效率与行政效率

效率和公平是税收两大基本原则。税收效率包括两部分,一是税收行政效率,二是税收经济效率(刘宇飞,2003)。这两方面都为个人所得税引入基本扣除提供了一定理论支撑。

税收行政效率的核心在于税制设计及征税过程要考虑征税成本。早在二百多年前,斯密提出的便利原则和节俭原则强调的就是税收的行政效率,之后不少知名学者提出的税收原则也大都涉及于此(张馨,2000)。从纳税人视角看,诸多低收入者受限于受教育水平以及纳税必要的技术与服务可得性,对其征税的边际成本很可能超过边际收益,因而应该豁免广大低收入者的税收负担(Nayak和Aggarwal,1989;Bird和Zolt,2005)。从涉税当局视角来看,作为直接税的个人所得税,税源分散,征税难度较大,而发展中国家税收能力和征管努力均受到限制,因而设置“一刀切”的基本扣除最为有效。

税收经济效率强调课税不能扭曲市场参与者的选择,要对资源配置保持中性(刘宇飞,2003)。现实中,完全的中性税并不存在,税收会通过收入效应和替代效应来影响价格进而干扰纳税人的选择。因此,税收经济效率更为贴切的表达应为:征税引发的效率扭曲最小化。纳税人的收入首先为满足生存需要,在此基础上才用于满足更高层次的需求,低收入部分的边际效用明显高于高收入部分,故而对这部分收入免税可降低征税产生的扭曲效应。按照密尔的说法,对到达一定程度前的收入征税会导致纳税人的牺牲“不仅更大而且根本不相称”(格罗夫斯,2018)。

(三)基于税收公平,基本扣除是累进税制的组成部分

税收公平要求税收负担在纳税人之间合理分配。由于对公平的认知不同,学界内外在这一问题上争议较大,争议的核心在于“合理”或“应该”之判定标准。按照主流财税理论,目前围绕税收公平有两大原则性标准。一是受益标准,二是能力标准。无论基于何种标准,基本扣除都是公平个人所得税的重要组成部分。

受益标准来源于契约论的“兑价说”。按照这一理论,税收是人们为获得政府公共服务的兑价。低收入者货币支出的边际效用更高,因此面对相同的公共服务,高收入者较之低收入者应支付更多(秦蕾和杨继瑞,2005;马斯格雷夫和皮考克,2015)。另外,也有研究指出,纳税人收入水平与其享有的公共服务水平呈正相关关系,这是由于“任何人享有的几乎全部收入都源于由社会互动产生的合作盈余”,纳税人为获得更高收入必然占用更多优质公共服务(诸如优良的制度环境和基础设施建设等),因此需承担更高的税负(布坎南,2008;刘水林,2021)。由此可见,实行累进个人所得税符合税收公平,基本扣除则相当于零档税率。

能力标准强调为确保共同体稳定发展,应依据纳税人收入能力强弱缴税(刘水林,2021)。为此应实行累进的个人所得税制度,高收入者收入越高的部分承担越高的税收负担,低收入者因其收入能力弱理应享受低税或者免税。另外,赛利格曼提出了累进税制的“补偿理论”,他强调,正是由于政府赋予的特权才造就了富人的高收入能力,累进税制是富人对国家的补偿(格罗夫斯,2018)。按照这一理论推演,对穷人不仅要免税,甚至还应进行物质补偿,如此才能矫正其由于无法获得特权而损失的潜在收入。其实,如果把政府的特权看作某种特殊的公共服务,那么能力标准和受益标准表达的内核是一致的。

(四)基于经济伦理,基本扣除体现了对低收入者的关怀

经济伦理关注经济领域中的道德规范和利益分配问题(徐大建,2020)。税收议题往往关涉价值判断从而转向经济伦理层面,即什么样的税制设计才是正义的、可被最广泛接受的。对经济伦理的讨论催生了许多重要流派,其中最具代表性的是平等主义和马克思主义的观点。

平等主义以罗尔斯为代表,其提出的正义二原则中的“差别原则”明确指出,社会和经济的不平等应该“有利于社会之最不利成员的最大利益”(罗尔斯,2016)。罗尔斯认为,正义不仅指人们在进行利益分配前要有平等的权利,还要在实现利益的过程中有平等的机会,也要调节利益分配结果的不公。按照这一逻辑,回归到个人所得税,在“无知之幕”的原初状态下,由于无法判断自己是自然和社会等偶然因素的受益者还是受损者,经由反思均衡,每个人的理性选择必将是免除社会最不利者(主要是穷人)的税收负担。

马克思指出,真正的公平正义要回归于每个人全面而自由的发展(周晓光,2012)。在共产主义低级阶段,一定范围内的阶级差别仍然存在,利益分配可遵循按劳分配原则,但这并不必然是正义的。这是因为每个人的天赋、能力和境遇千差万别,形式上的平等最终仍可能造成劳动者之间巨大的贫富差距。在这种情况下,社会正义不能仅停留于资产阶级所宣扬的商品生产和流通领域的形式平等,在分配领域矫正利益分割不公现象也很必要(贾中海和张景先,2011)。按照这一观点,实行累进个人所得税契合经济伦理规范,基本扣除作为累进税制的组成部分也就获得了理论支撑。

(五)启示:多目标维度下合理设定基本扣除

其一,基本扣除受益对象应明晰。基本扣除既可以免征额的方式设置,也可用起征点方式设置。前者立足于税源,对所有纳税人低收入部分免税,后者立足于纳税人,仅对低收入人群免税。基于所得认定标准和税收经济效率标准,在个人所得税中设置免征额是成本——收益导向的充分表达,其他原则或理念则更支持起征点。对低收入者免税并不必然等同于对所有纳税人低收入部分免税,免征额是累进税制的一种简便设计。而在现实中,免征额和起征点往往被混淆使用,例如关于我国个人所得税免征额标准过低的质疑,其实是部分人群对“税收负担过重”或是对“收入分配不公”的朴素表示。当然,可以通过提高个人所得税免征额以达到降低税收负担、缩小收入差距的目的,但一味提高免征额更有益于中高收入者。显然,这样的表达脱离了税源而单维度指向纳税人,可谓偏离了靶心。只有明确了基本扣除的受益对象,才能更好推演其背后的理论基础进而展开科学评价。

其二,基本扣除标准设定应遵循“底线思维”。按照所得认定标准,基本扣除仅以覆盖劳动者基本生计成本为限。事实上,除综合所得外,个人所得税的其他税目在计算应纳税所得额前也都可扣除,这也反映了“净所得”理念。按照税收行政效率标准,基本扣除以征税的边际收益等于边际成本为限,并且随着税收行政能力的提升,在同等条件下后者应呈下降趋势,基本扣除也可随之淡化,代之以更加能反映纳税人生计成本的差异性扣除。按照税收经济效率标准,设置基本扣除是为了降低征税的扭曲效应,而越是低收入部分对征税的反应越为敏感。按照税收公平标准和相关经济伦理,基本扣除是为了关照低收入者(而非中高收入者)以回应累进税制的要求。因此,无论基于何种理论,基本扣除的设定都要遵循“底线思维”,基本扣除过高既不符合所得认定标准,也违背了税收效率与公平,还偏离了经济伦理要求。

三、OECD国家个人所得税基本扣除的经验借鉴

OECD国家普遍开征个人所得税,多数国家个人所得税开征时间久,在多年探索中积累了丰富的经验,极具参考价值。OECD国家的个人所得税基本扣除设置有如下特点。

(一)从类型来看,基本扣除形式多样

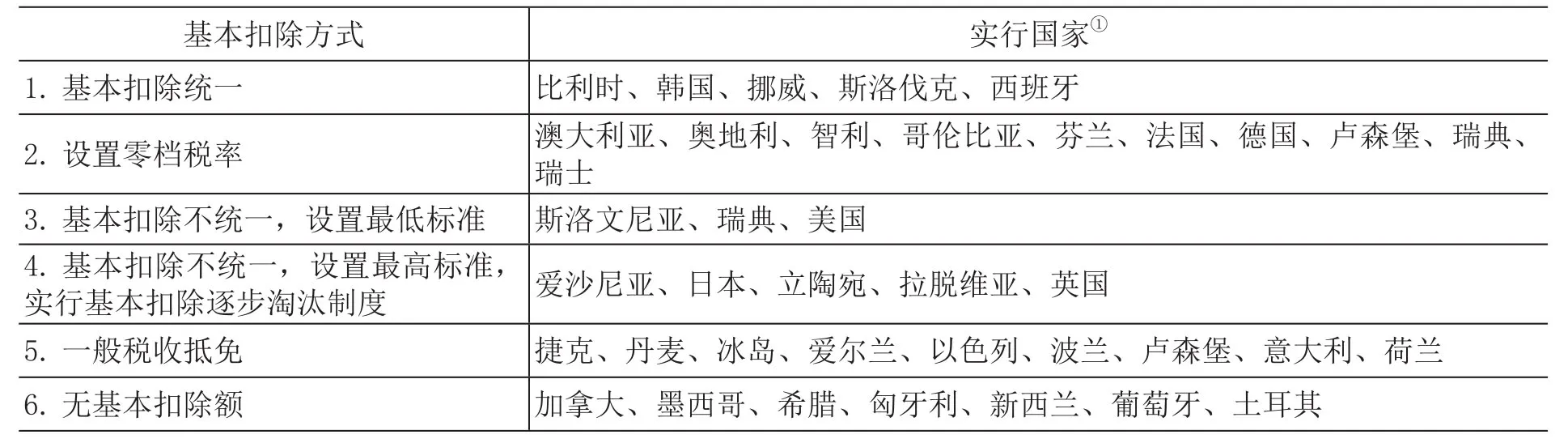

为增强可比性,本文所指的OECD国家基本扣除指的是成年劳动力人口(65岁以下)缴纳个人所得税时可享受的一般性税收优惠,这种税收优惠与其家庭状态无关(例如赡养老人、抚养子女、配偶工作、医疗保健、房屋修缮、住房贷款等)①我国的个人所得税基本扣除专指综合所得的免征额。而OECD各国征税方式各有差异,且综合计征特征明显,故很难单独区分各类所得基本扣除,因而此处对应的是OECD国家中央政府个人所得税综合收入的基本扣除。另外,本文中OECD国家相关税收材料来源于国家税务总局编制的《中国居民赴爱沙尼亚投资税收指南》等以及普华永道的全球税务摘要网站(https://taxsummaries.pwc.com/,2022年5月19日),该网站记录了全球151个国家和地区的企业所得税和个人所得税规定。。OECD国家个人所得税基本扣除有如下几种方式:

2.针对所得设置零档税率。即虽然没有明确的基本扣除,但税率表中设置了零档税率,其对应的应纳税所得阈值相当于统一额度的税前扣除。与直接的统一税前扣除不同之处在于,该情形下统一扣除在纳税人差异性扣除之后方可享受。实行零档税率的国家有澳大利亚、奥地利、智利、哥伦比亚、芬兰、法国、德国、卢森堡、瑞典和瑞士等。

3.针对纳税人设置差异性基本扣除的同时设定最低标准。即根据纳税人不同情况可享受不同的基本扣除,但规定了最低扣除额度标准。采取这种方式的国家有斯洛文尼亚、瑞典和美国。例如,2022年瑞典纳税人可从总应纳税所得额中获得14200至37200瑞典克朗的基本扣除额。美国联邦个人所得税费用扣除包括标准扣除和分项扣除,标准扣除因个人婚姻状况和申报纳税选择的不同而有所差异,其中最低的为个人单独申报的标准扣除额,如2022年是12950美元。

4.针对纳税人设置差异性基本扣除的同时设置最高标准,实行基本扣除逐步淘汰制度。即根据纳税人不同情况可享受不同的基本扣除,但规定了最高扣除额度,随着收入提高基本扣除逐渐递减为0。采取这种方式的国家有爱沙尼亚、日本、立陶宛、拉脱维亚和英国。例如,从2020年纳税年度开始,日本年总收入不超过2400万日元的纳税人个人基本扣除额为48万日元,年总收入在2400万至2450万日元的基本扣除额度为32万日元,年总收入在2450万日元和2500万日元的基本扣除额度为16万日元,而若收入超过2500万日元,就不再享受基本扣除。英国规定2021至2022纳税年度个人可享受的基本扣除额为12570英镑,但如果个人总收入超过10万英镑,基本扣除额将在调整后净收入10万英镑以上每赚2英镑减少1英镑,一直减到0为止。

5.不少国家广泛采用税收抵免的方式直接降低税收负担,其中一些国家规定了个人所得税基本抵免额。类比基本税前扣除,基本税收抵免的方式有:(1)统一抵免标准,如捷克、丹麦和冰岛。例如2022年,捷克一般个人税收抵免为30840捷克克朗,冰岛则为669993冰岛克朗。(2)设置最低抵免标准,如爱尔兰和色列。爱尔兰个人所得税抵免制度较为复杂,2022年单身纳税人可享受的最低一般税收抵免为1700欧元。以色列则按照家庭情况给予纳税人不同的积分值,其中居民最少可得2.25分,每分每月可享受的抵免额为223谢克尔,居民可获得的全年最低税收抵免额为6021谢克尔。(3)设置最高抵免标准,超过一定额度则不再享受税收抵免,如波兰、卢森堡、意大利和荷兰。例如,卢森堡的公职人员和自由职业者每年可享受0~600欧元不等的一般税收抵免,抵免额随收入水平的提高而递减,当年收入超过8万欧元时就不再享受税收抵免。2021年,波兰个人所得税一般抵免的最高限额为1360兹罗提(对应的所得额为8000兹罗提)。随着所得额的提高,纳税人可享受的一般税收抵免下降,当所得额高于127000兹罗提时,一般抵免额降为0。从2022开始,波兰个人所得税一般抵免的最高限额调高至5100兹罗提(对应的所得额为30000兹罗提)。

简言之,实行个人所得税基本扣除是多数OECD国家的普遍做法,但具体的扣除方式差异较大。统一额度基本扣除立足于税源,税收行政效率最高,也最契合所得认定标准。在税率表中设置零档税率的本质是将基本扣除作为税前扣除的最后一个环节,这种方式在立足税源的同时也关照了纳税人差异性的税前扣除诉求,但是对税务机关和纳税人税务处理能力要求较高。设置最低标准基本扣除兼顾了税源和纳税人,针对不同纳税能力家庭或个人的差异性,将其生计诉求排除在应税所得之外。设置最高标准基本扣除强化了个人所得税累进性以满足税收公平正义的要求。而基本税收抵免则将个人所得税基本扣除安排在应纳税额计算之后,相对于同等额度的税前扣除,更能体现个人所得税的累进性。

(二)从属性看,生计扣除和成本扣除相结合

基于所得认定标准,税前扣除属于纳税人为获得所得所支付的费用。从OECD国家个人所得税实践经验看,费用实际上包括两类:一是纳税人及家庭的生计费用(下文称为“生计扣除”);二是纳税人为获得某项所得实际付出的成本(下文简称为“成本扣除”),理想情况下此项应据实扣除。若对这两类扣除设置标准额度,则成为基本扣除。上文梳理的OECD国家针对总所得的基本扣除均属生计扣除,生计扣除也是个人所得税基本扣除的核心属性。

另外,针对不同类别所得,为获得该类所得所付出的成本也应扣除。各国对工薪所得的成本扣除规定尤为详细,具体可扣除项目包括通勤费、差旅费、住宿费、养老金缴款等。为简便起见,一些OECD国家以基本扣除的方式设置工薪所得的成本扣除。如,日本和韩国都有明确的工资收入扣除表,在一定范围内雇员可按照工资多寡享受累进扣除;波兰根据雇佣关系为雇员设置了不同额度的工薪所得基本扣除;卢森堡则规定雇员可享受每年最低540欧元的工作相关费用扣除额。

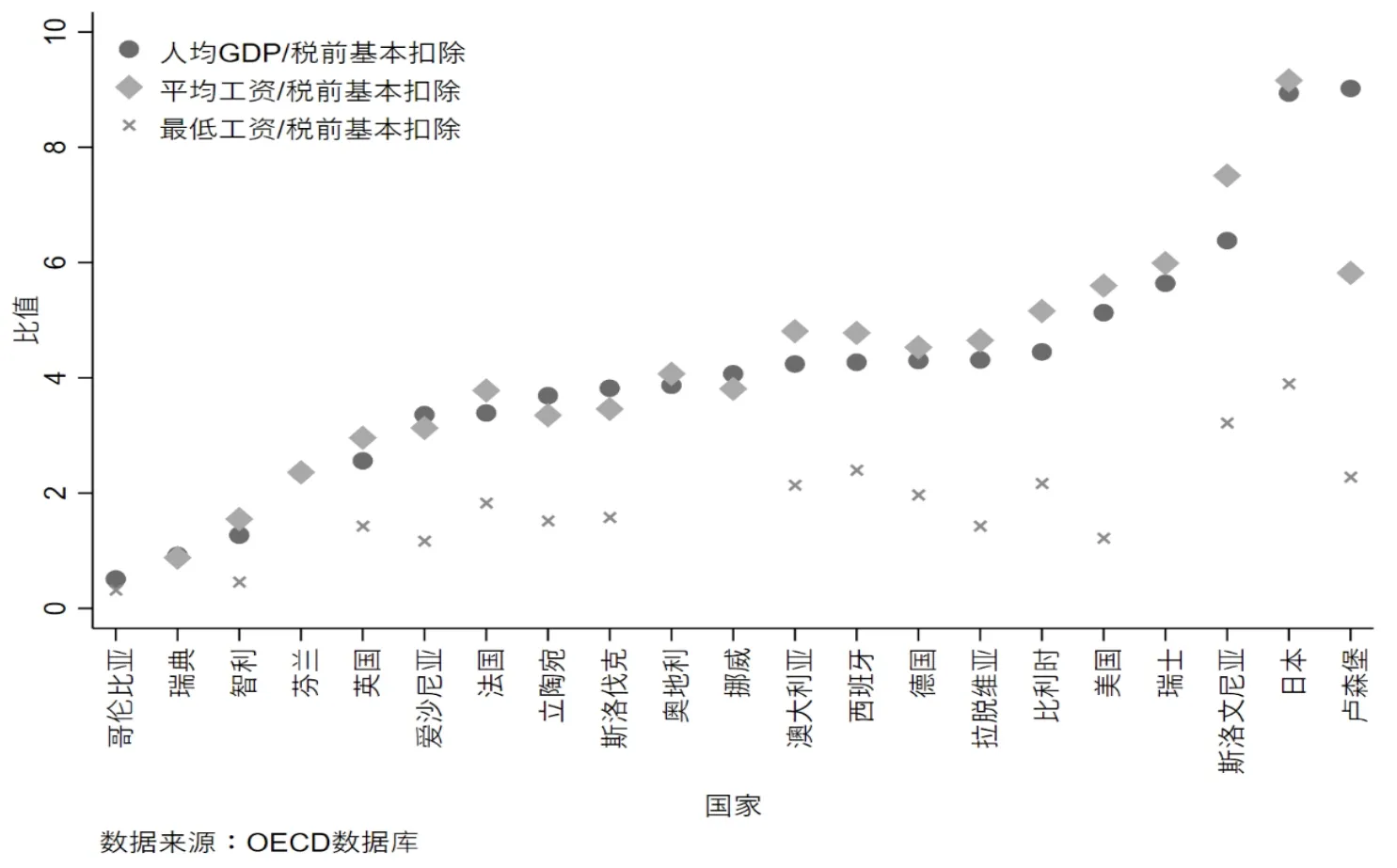

(三)从强度来看,基本扣除标准偏低

作为多数OECD国家最重要的税收收入来源之一,个人所得税基本扣除标准偏低,这体现了普遍征税的基本原则。为衡量各国个人所得税基本扣除强度的差异,本文将人均GDP和税前基本扣除的比值作为基准指标①各国人均GDP数据来源于世界银行数据库(https://data.worldbank.org.cn/)。。该指标值越低,说明个人所得税基本扣除强度越高。由于工薪收入是劳动者最主要的收入来源,且我国个人所得税免征额主要针对劳动性质所得,为增强可比性,本文还分别计算了各国平均工资以及最低工资与个人所得税基本扣除的比值,共同组成个人所得税基本扣除的指标体系②各国平均工资和最低工资数据来源于OECD数据库(https://data.oecd.org/)。由于部分指标缺失2021年数值,为统一起见,本文计算2020年各国个人所得税基本扣除强度。另外,哥伦比亚2020年人均工资水平缺失,瑞典、芬兰、奥地利、挪威、瑞士2020年最低工资水平缺失。。另外,从税收法理来说,税前扣除和税后抵免有较大差异,因我国个人所得税尚未引入税收抵免政策,故下文重点分析设置了个人所得税税前基本扣除的22个国家(对应于表1中实行前四种基本扣除方式的国家)的基本扣除强度。从计算结果看,除哥伦比亚和瑞典(指标值别为0.51和0.95)外,其余各国2020年人均GDP都高于基本扣除,其中比值最高的韩国2020年人均GDP是个人所得税基本扣除额的24.89倍,该值是比值次高的卢森堡的2.75倍。为剔除极端值的影响,图1绘制了除韩国以外的21个国家的个人所得税基本扣除强度。

既然你作死,老夫成全你。就这样,张万邦、花五奇这两枚棋子,被德公公丢到秦铁崖面前,一个被打残,一个被打死。秦铁崖赢得名声,德公公去了心病。

表1 OECD国家个人所得税基本扣除类别

平均来看,图1显示的21个国家人均GDP是个人所得税基本扣除的4.12倍,平均工资水平是个人所得税基本扣除5.47倍。其中,爱沙尼亚等16个国家人均GDP或平均工资都在个人所得税基本扣除额的3倍以上。换言之,这些国家个人所得税基本扣除额明显低于本国居民的平均生活水平。

另外,最低工资在很大程度上代表了一国劳动者的基本生计所需,最低工资水平和个人所得税基本扣除的相对关系可反映基本扣除对纳税人生计所需的基本情况。从图1的结果可知,与平均工资相比,个人所得税基本扣除更加接近于本国最低工资水平。但除哥伦比亚和智利外,各国个人所得税基本扣除也明显低于该国最低工资水平。即便将关注点锁定在实行基本扣除逐步淘汰制度的五个国家,这一规律也成立。这说明OECD国家并不是单纯通过个人所得税基本扣除来免除纳税人生计所需。结合各国个人所得税规制不难发现,差异性的税前扣除以及税后抵免(包括退税和补贴)是各国关照各类纳税人基本生存及民生支出诉求的重要方式。

图1 OECD国家税前基本扣除强度

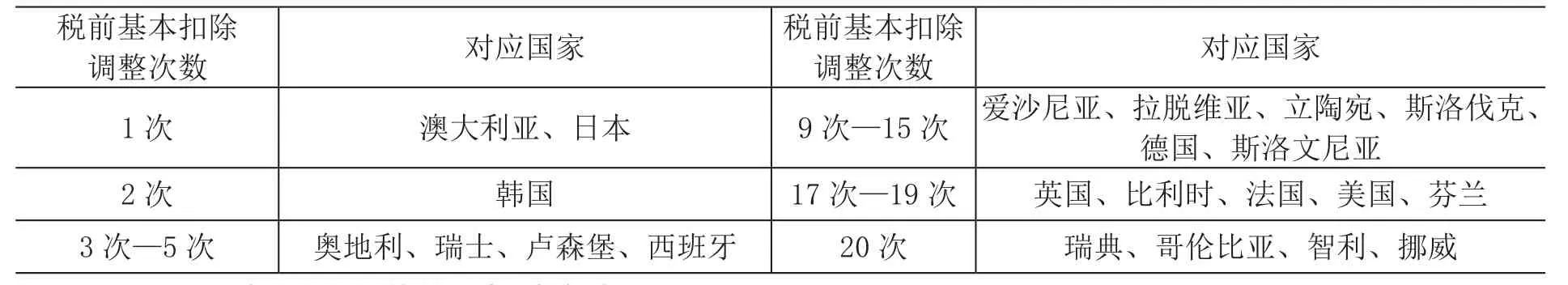

(四)从变动来看,基本扣除调整频繁

从个人所得税基本扣除的变化来看,多数国家调整频率较高。表2统计了2000至2020年间实行税前基本扣除的22个国家基本扣除调整的次数,其中,澳大利亚和日本仅调整了1次,韩国为2次,奥地利等4国调整次数为3~5次,其余各国的调整次数都在13次以上。平均来看,上述22个国家21年间个人所得税基本扣除调整了12次。

表2 2000—2020年0ECD国家基本扣除额度调整次数

另外,从调整力度来看,各国情况较为复杂。例如同样仅调整了一次,澳大利亚将零档税率对应的阈值从2012年的6000澳元直接提高到2013年的18200欧元,增幅超过200%;而日本则将基本扣除的最高标准从2019年的38万日元调高至2020年的48万日元,增幅为26.31%。又如德国、英国、比利时、法国、美国、芬兰、瑞典、哥伦比亚、智利、挪威等国,个人所得税基本扣除伴随着物价水平的上升频繁缓慢调整,但其中也有个别国家会在特定年份对税前扣除进行较大程度调整。如,美国2018年将单身人士的基本扣除从6350美元一次性调高至12000美元,法国则在2014年将个人所得税零档税率对应的阈值从6011欧元一次性提高至9690欧元(胡怡建等,2017;马珺,2019)。再如,拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亚等国也较为频繁地调整个人所得税基本扣除,但各国历年之间调整幅度波动较大,甚至有的年份会明显调低基本扣款额度。如,拉脱维亚2017年调低20%,立陶宛2019年调低21%,斯洛伐克2011年调低11.6%,斯洛文尼亚2018年调低近50%。

四、我国个人所得税基本扣除存在的问题

(一)基本扣除属性不明确

1.基本扣除属性缺乏明确法律界定。我国个人所得税免征额属性模糊的问题一直没有得到重视。自颁布至今,我国个人所得税法从未明确提到基本扣除的属性,“免征额”“基本扣除”等表述也未曾出现在历次个人所得税法条文中。现行个人所得税法只是简单提到“减除费用六万元”,关于这六万元到底是什么费用,在我国个人所得税法文本中无法找到明确支撑,相关条款表述不清晰。如此,在实践中关于基本扣除等税制要素设定的合理性就容易因解读的差异而引发争议。

2.基于我国个人所得税法历程以及个人所得税基本扣除的受益范围,基本扣除具有一定的成本扣除属性。我国个人所得税基本扣除受益对象立足于税源而非纳税人,契合了所得认定标准和税收经济效率标准。此轮个人所得税改革之前,我国工资、薪金所得可享受税前基本扣除,其他类所得按照收入比例(20%或30%)进行扣除。经营所得可明确扣除相关费用,资本性质所得也按照收入比例扣除。如此来看,工资、薪金所得基本扣除具有一定的成本扣除性质,又由于工资、薪金所得是多数劳动者最重要的收入来源,因而针对这项收入的基本扣除又兼具生计扣除性质。现行税法下,工资、薪金所得依然是综合所得最为核心的税目,若推定现行税法下综合所得的基本扣除是旧税法中工资、薪金所得免征额理念的平移,那么新税法下基本扣除原有的成本扣除属性似乎消失了,而生计扣除的属性又有所强化。

3.从最新个人所得税法实践来看,基本扣除凸显了生计扣除的属性。若将现行个人所得税法视为个人所得税制度全新改革的成果,工资、薪金所得不享受成本扣除,其他三类所得享受成本扣除,那么,将综合所得的基本扣除视为个人及家庭的生计扣除较为合理。事实上,根据有关部门的说明,6万元的年基本扣除主要考虑的是城镇职工的基本消费水平(胡怡建等,2017;马珺,2019)。另一个佐证则是,在个人所得税法实施条例中明确规定对于无综合所得的经营所得纳税人,确定应纳税所得时,除必要的成本费用外,也应当减除6万元的费用。但是,在这一思路下,无综合所得而获得资本性收入的纳税人却又无法享受该项扣除。故而生计扣除视角虽能更好地解释我国个人所得税免征额属性,但在面对所有类别的所得时并不能实现逻辑自洽。

(二)基本扣除标准偏高

上文的理论分析说明个人所得税基本扣除标准设定应遵循“底线思维”,额度标准不宜过高。从OECD国家经验来看,个人所得税基本扣除不仅低于本国人均GDP水平,也普遍低于最低工资水平,部分OECD国家出于税收公平考虑,在设定最高标准时甚至采用逐步淘汰方式强化对低收入者的关照。具体到我国,即便笼统认为个人所得税税前基本扣除是6万元/年,总体来看该额度也明显偏高,不过由于我国区域发展差异明显,实际情况更为复杂。

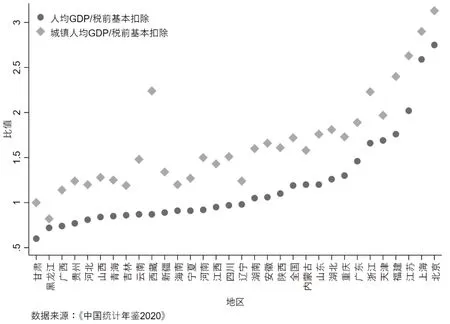

图2以人均GDP升序排列,绘制了全国以及31个省(自治区、直辖市)2020年人均GDP(或人均地区生产总值)与我国个人所得税免征额(即6万元/年)的比值点图。由于目前我国个人所得税基本只针对城镇居民征收,图2同时汇报了相应地区城镇人均地区生产总值①为简便起见,城镇人均GDP为第二、三产业GDP除以城镇常住人口数的比值。与我国个人所得税免征额的比值。平均来看,2020年我国人均GDP和城镇人均地区生产总值分别是个人所得税免征额的1.19倍和1.72倍,明显低于多数OECD国家。分区域来看,2020年北京人均地区生产总值与个人所得税免征额的比值最高,达到2.75(城镇人均地区生产总值与个人所得税免征额比值达到3.13),但这也仅高于哥伦比亚、瑞典、智利、芬兰和英国五国。

从图2还可看出,就人均地区生产总值与个人所得税免征额的关系来看,各地差异较为明显。2020年甘肃、黑龙江等17个省份人均地区生产总值都未超过个人所得税免征额,其中甘肃省最低,比值仅为0.6,而江苏、上海、北京比值超过2。基于这一差异,发达地区的居民对个人所得税免征额“偏低”的感知更为明显,而欠发达地区居民对我国个人所得税免征额的敏感程度要低于前者。

图2 2020年我国(各地)人均GDP/税前基本扣除

图3绘制了2020年各地工资水平与我国个人所得税免征额的比值点图。我国各地基本工资水平差异并不明显,因而基本工资与个人所得税免征额的比值较为相近,平均来看该比值为0.36,比值最高的上海也仅为0.5,明显低于多数OECD国家。由于我国尚未直接公布人均工资水平情况,本文仅分别计算了城镇非私营单位和城镇私营单位平均工资水平与个人所得税免征额的比值。从图3可明显看到,由于城镇非私营单位平均工资水平明显高于私营单位平均工资水平,故除以统一的税前扣除后,前者的比值也明显高于后者。全国平均来看,非私营和私营单位该比值分别为1.62和0.96。分区域来看,北京的这两项比值最高,分别达到2.97和1.51,却也仍低于多数OECD国家。另外,从图3还可以看出,工资水平与个人所得税免征额的比值存在明显区域差异,这同样可能导致不同单位、不同地区的城镇居民基于其自身工资水平对我国当前个人所得税免征额高低值产生不同判断。

(三)基本扣除灵活性不足

随着经济社会的发展,个人所得税基本扣除和其他个人所得税制度要素应随之调整。OECD各国会较为频繁地调整税前扣除、税后抵免以及各级边际税率对应的阈值。就税前基本扣除而言,各国常见做法是根据物价水平来逐年提高相应的标准。我国自1980年个人所得税法出台至今,个人所得税基本扣除共经历了5次调整,无论从时间间隔还是调整力度来看,这几次调整都缺乏连贯性,不利于纳税人形成合理预期。并且,由于基本扣除标准直接以法律条文的形式确定,每次调整都涉及个人所得税法的修订,这既破坏了法律的稳定性和权威性,也推高了立法的制度成本。

当然,频繁调整个人所得税基本扣除并非所有OECD国家的标准做法,如日本和韩国的个人所得税基本扣除标准多年维持稳定。但日本对于各类所得都有较为灵活的税前扣除制度,且区分家庭成员的关系(如不同年龄和收入水平的配偶、不同的抚养关系等)以及各类支出事项(如财产损失、医疗支出、社保支出等)详细规定了各类扣除。韩国的个人所得税基本扣除可根据家庭人数进行调整,且针对工薪所得、养老金所得和退休金所得等普通居民最主要的收入来源都设定了累进的税前扣除表。事实上,大部分OECD国家个人所得税优惠更多依靠各类税前扣除、税率优惠以及税收抵免等方式,因而能精准捕捉纳税人的差异性生活诉求及费用支出情况,凸显税收经济效率和公平正义。

五、完善我国个人所得税基本扣除的对策建议

(一)明确基本扣除属性,探索工资、薪金所得专项扣除

目前,我国个人所得税基本扣除偏向生计扣除的性质,对这一属性可在个人所得税条款中予以明确,从而为我国进一步完善个人所得税扣除体系奠定基础。建议将现行《个人所得税法》第六条修改为“居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除基本生计费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额”。为进一步贯彻基本扣除的这一属性,建议参照我国对经营所得税前扣除的做法,在《个人所得税法实施条例》中明确对于无综合所得、无经营所得的其他所得,也可享受基本扣除。

另外,现行个人所得税法并没有针对工资、薪金所得的专项成本扣除,建议借鉴发达国家经验,对取得工资、薪金的必要费用进行扣除。考虑到税收行政成本的限制,建议参照其余三类综合所得的做法,以工资、薪金的一定比率作为费用。同时,考虑到我国区域工资水平差异,可针对东中西部给予不同标准的扣减比例,确定减除费用后的余额为工资、薪金所得的应纳税所得额,这样可有效缓解我国“一刀切”设置个人所得税免征额的弊端。

(二)合理界定基本扣除受益对象,短期内不宜一次性调高个人所得税基本扣除标准

我国个人所得税基本扣除针对所得本身而非纳税人进行扣除。这样做的优势是更加符合所得认定标准和税收效率标准,但若额度设定过高,则会偏离税收公平正义的要求。理论上讲,无论纳税人收入多寡都可享受统一额度的税前基本扣除,但收入水平未达到该标准的纳税人实际享受的税前扣除会更低。换言之,个人所得税基本扣除额度设定越高越有利于中高收入者。从OECD各国经验来看,基本扣除额度也普遍较低。虽然我国各地收入水平及各类生活成本差异明显,但即便对于北京、上海等发达地区,现行个人所得税基本扣除额度也不低。对于欠发达地区,更没有必要一次性调高个人所得税基本扣除。另外,一次性调高个人所得税基本扣除会进一步挤压专项附加扣除在关照纳税人差异性生活诉求的特有优势,弱化税率结构在累进个人所得税制度中的核心作用,导致各类税制要素难以协调配合。

长期来看,随着我国税制结构的完善和税收征纳环境的改善,在设定个人所得税基本扣除时,既要立足于税源以突出所得税的科学性,也要立足于探索纳税人差异性基本扣除制度以突出所得税的公平性。具体地,既可参照美国和瑞典等国设定最低扣除标准,再根据不同家庭负担情况提高扣除标准,也可以参照日本和英国等国设定最高扣除标准,再依据纳税能力逐步减弱扣除额度,还可搭配使用税收抵免从而丰富个人所得税调节工具。

(三)建立个人所得税基本扣除指数调整机制

伴随着物价水平的上涨以及经济发展的阶段性变化,纳税人生计诉求呈不断攀升的态势,故适度调高个人所得税基本扣除标准是应然之举。与数年一次的大幅度调整相比,建立个人所得税基本扣除与通胀相挂钩的指数调整机制,逐渐缓慢调高标准额度的做法更为可取:其一,可以稳定纳税人预期;其二,规避了税源的较大波动;其三,在特定情形下实行一次性调整可更好凸显个人所得税作为宏观调控工具的优势;其四,避免了由于调高个人所得税基本扣除而被迫修订个人所得税法。因此,建议目前以每年6万元为基数,按照当年居民消费价格指数调高次年个人所得税基本扣除标准。