债券评级机构的甄别能力差异

——基于企业盈余管理视角

沈红波 杨 楠 石若瑜

(复旦大学 经济学院,上海 200433)

一、 问题的提出

信用评级机构是债券市场的“看门狗”,是连接投资者与发行人的重要金融中介,承担着降低信息不对称程度的重要职责(1)T. P. Gordon, C. L. Knock, D. G. Neely, “The Role of Rating Agencies in the Market for Charitable Contributions: An Empirical Test,” Journal of Accounting and Public Policy 28.6 (2009): 469-484.。信用评级机构能够向市场传递风险信息进而增强市场对企业的约束力,对信用债市场的健康发展起着重要的作用(2)何平、金梦:《信用评级在中国债券市场的影响力》,《金融研究》2010年第4期。。根据Wind咨询金融终端数据,截至2020年12月31日,信用债存量达到34810只,其中公司债存量为8973只,占信用债存量的25.78%,总规模近9万亿元。信用评级行业在推动我国债券市场快速发展中发挥了重要的促进作用,业已初具规模。但不容忽视的是,随着债券市场高评级债券违约事件的增多,信用评级区分度不足、风险预警能力弱等缺陷逐渐凸显。

信用评级分为发行人付费模式与投资者付费模式。国内信用评级主要是发行人付费模式,评级机构的独立性相对较差。由于行业竞争激烈且龙头信用评级机构的市场份额不高,目前的评级机构声誉机制尚不显著。发行人在评级过程中会主动选择那些出具高信用评级的评级机构。随着债券市场的发展,信用评级机构的评级有效性日益引起市场和监管层的密切关注。2021年8月6日,中国人民银行会同国家发展改革委、财政部、银保监会和证监会,正式颁布了《关于促进债券市场信用评级行业高质量健康发展的通知》。该通知旨在提升信用评级质量,从规范性、独立性、质量控制等方面强化信用评级行业要求,强化评级结果的一致性、准确性和稳定性,构建以评级质量为导向的良性竞争环境。

除常规的发行人付费评级机构外,主打投资者付费的中债资信独立信用评级逐渐成为市场上的重要力量,其发布的从投资视角出发的专业报告也将成为广大投资者择券、定价的重要标准。在此过程中,以违约率为核心的信用评级体系亦不断完善,发挥违约预警功能,助推我国信评市场高质量发展。信用评级机构总体上降低了信息不对称,发挥了其金融中介功能。从正面来看,信用评级机构在评级体系制定、指标选取等方面进步较大,总体上运用其专业知识,向市场提供了增量信息。方红星等(2013)采用中国公司债的数据研究发现,信用评级越高,公司债的利率越低(3)方红星、施继坤、张广宝:《产权性质、信息质量与公司债定价——来自中国资本市场的经验证据》,《金融研究》2013年第4期。。何平和金梦(2010)采用预期收益率作为因变量,研究了信用评级在一级市场中对债券发行成本的影响,他们发现债券信用评级对发行成本具有显著的解释力。沈红波和廖冠民(2014)发现在市场化程度较高的短期融资券市场,当信用评级机构提供的关于发行企业信用风险的专有信息比较正面时,短期融资券的利率更低,并且当企业规模较小时,评级机构降低信息不对称的作用更为显著。(4)沈红波、廖冠民:《信用评级机构可以提供增量信息吗?——基于短期融资券的实证检验》,《财贸经济》2014年第8期。

然而,我们既不能否定评级机构的金融中介功能,也不能忽视其潜在的评级风险。其一,评级机构在面对政府隐性担保时,其评级的区分度往往较差。王叙果等(2014)发现,国企债券由于存在隐性担保其信用评级较高,当中央政府主动打破刚性兑付后,债券违约会降低省内其他国企的发行评级(5)王叙果、沈红波、钟霖佳:《政府隐性担保、债券违约与国企信用债利差》,《财贸经济》2019年第12期。。张广婷等(2021)研究发现,在城投债市场,信用评级未能有效反映地方政府债务风险,同时地方政府债务风险越高,信用评级有效性越低,信用评级降低信用利差的作用减弱(6)张广婷、金晨、沈红波:《地方政府隐性债务风险与信用评级的有效性》,《中央财经大学学报》2021年第4期。。其二,发行人付费评级存在评级虚高的可能性。在信用评级的有效性领域,林晚发等(2017)发现,投资者付费模式的评级机构相比发行人付费模式的评级机构给出更低的评级,提高了发行成本,抑制了评级虚高问题(7)林晚发、何剑波、周畅:《投资者付费模式对发行人付费模式评级的影响:基于中债资信评级的实验证据》,《会计研究》2017年第9期。。其三,中国处于发行边缘条件的公司较多,即AA级债券占比较高。虽然我国评级机构多数将发债企业的长期主体信用等级划分为三等九级,但实际上顺利发债的企业评级多集中在AA级以上。从企业的角度看,很多中小企业因规模较小、抗风险能力较弱,信用评级往往较低,难以获得AA级以上的信用评级,无法顺利完成债券融资,在债券发行前存在较强的盈余管理动机。从证券发行的角度看,监管部门多将评级结果作为债券发行、投资和质押的“准入门槛”,增加了发行人粉饰报表以提高债项和主体评级的动机。如上海证券交易所要求竞价交易的公司债券上市时要满足AA级及以上评级条件,否则只能采取报价、询价和协议交易方式。

以往的文献没有能够回答以下三个问题:(1)处于发行条件边缘的企业是否有更强的盈余管理动机;(2)信用评级数据能否甄别企业的盈利质量,反映真实的债券风险,发行人付费模式的评级机构与独立评级机构相比有何差异,谁更能识别债券发行人的盈利质量;(3)如果独立信用评级更为有效,那么其对信用利差的解释力与发行人付费评级有何不同。本文使用信用债中的公司债作为研究的样本,剖析两类评级机构对于债券发行前盈利质量的甄别能力,从根本上解释当下债券发行信息不透明、评级失效的原因。

二、 理论分析与研究假设

(一) 发行条件边缘的企业进行盈余管理的动机及影响

在我国,发行公司债券受到信用水平限制。自2009年起,《关于修订上海证券交易所公司债券上市规则的通知》与《深圳证券交易所公司债券上市规则》要求发行人的债项评级不低于AA级。对于发行人而言,获得高的信用评级不仅能够降低发行成本,更重要的是决定了发行本身完成的可能性。为了获得更高的信用评级,实现低成本债务融资,公司通常使用盈余管理的方式,对应计项目进行调整,进而达成债券发行的目的。

盈余信息不仅是重要的估值信息,还是企业融资的重要门槛,企业增发股份、IPO股票融资,股票融资收购前都存在相应的盈余管理行为。债券市场类比股票市场,在债券发行前公司也存在盈余管理行为(DeAngelo,1986)(8)L.E. DeAngelo, “Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders,” The Accounting Review 61.3 (1986): 56-65.。从债券发行的维度来看,处于发行边缘的企业其盈利质量更低,有更强的盈余管理动机。AA信用评级是债券发行的重要“准入门槛”,上海证券交易所和深圳证券交易所均要求竞价交易的公司债券上市时要满足AA级及以上评级条件,且交易期内发生评级下调到不足AA级的不再能够通过竞价方式交易。从债券投资的维度来看,AA信用评级还是债券融资成本的分水岭,因为目前货币市场基金不得投资于信用等级在AA+以下的债券,这无疑会大大提高企业的融资成本。因此对于信用水平不同的公司,发行债券前进行盈余管理有不同程度的动机,其中以处于能否发行边缘的较低信用水平的公司,通过盈余管理提高信用评级,实现发行目的的动机更为强烈,因此这一类企业的盈利质量更低。在此提出研究假设1:

H1:信用债发行时,处于发行条件边缘的AA级公司,盈利质量更低

(二) 信用评级机构对信用债发行人的甄别能力

评级机构对于发行前盈余管理行为的甄别是决定信用评级结果是否有效的关键,也是独立评级机构和发行人付费模式差异的重要体现。目前中国的债券市场评级信息的质量存在一定虚高问题。许多评级机构为了在激烈竞争的环境中占据更高的业务份额,选择给出更高的评级,对公司实际的经营情况与核心资质的审核程度不够,造成了评级虚高,对应计盈余管理的识别有效性不足。目前理论界对于评级机构能否有效识别公司盈余管理水平存在两种观点。部分学者认为盈余管理与信用评级之间存在显著的正相关关系,公司进行盈余管理能提高部分应计指标,进而提高信用评级,评级机构对于应计项目的操纵甄别并不充分(Demirtas等,2013)(9)K.O. Demirtas, K.R. Cornaggia, “Initial Credit Ratings and Earnings Management,” Review of Financial Economics 22.4 (2013): 135-145.;还有学者认为信用评级的调整能够抑制盈余管理行为,拟发行新债的公司评级结果与盈余管理存在负相关关系,盈余操纵行为适得其反(Caton等,2011)(10)G.L. Caton, C.N. Chiyachantana, C. Chua, J. Goh, “Earnings Management Surrounding Seasoned Bond Offerings: Do Managers Mislead Ratings Agencies and the Bond Market?” Journal of Financial and Quantitative Analysis 46.3 (2011): 135-145.。

信用评级对于应计盈余管理水平的甄别反映了评级机构对于信息不对称的降低程度,也反映了评级机构能否给出有效的评级,进而充分揭示债券发行的信用利差。独立评级机构无需向发行人收费,其收入来源于对其业务能力认可的投资者,故其更有意图去揭露债券的真实资质水平。此外,独立信用评级是由中国银行间市场交易商协会拨付成立的,除盈利目的外,也一定程度上担负着维护市场公允的隐形责任。独立评级机构与发行人付费模式的评级机构之间的差异,一定程度上反映了对于应计盈余管理识别程度的不同,因此,在此提出本文的研究假设2:

H2:相比发行人付费模式的信用评级,独立信用评级能够更有效地识别公司发行前盈余管理水平

(三) 信用评级的独立性差异对信用利差的解释力度

独立评级机构与发行人付费模式下的评级机构对于发行前盈余管理行为识别的差异,导致两类评级机构给出存在显著差异的评级结果。伴随着新的信用评级机构增多,评级行业的竞争程度提高,发行人付费模式的信用评级机构为了占据更高的市场份额,降低了机构的独立性和公平公正性,评级机构提高评级质量的动机减弱。新评级机构的加入,使信用债发行人能够在更大的范围内充分选择对自身债券发行有利的评级数据,从而出现了评级虚高的现象。相比发行人付费模式的评级体系,中债资信属于投资者付费模式,有效降低了发行人与评级机构合谋的可能性,可给出更为公正独立的评级结果。从另一方面来看,债券违约事件自2014年起出现,债券违约逐渐成为债券市场的常态,独立评级机构出于自身免责的目的,有动机给出更低的评级,因此独立评级相较于发行人付费模式下的评级更低,这种差异在AA评级发行的公司表现更为显著,低评级发行的公司修饰报表、购买评级意见的动机更为强烈。

在一定程度上,发行人付费评级与独立评级的差异反映了两类机构评级之前独立性的差异。差异越大,发行人付费评级机构与企业进行合谋的可能性越大,评级的真实性越低。两类评级的差异越高,则企业进行盈余管理的可能性越大,企业自身存在更高的经营风险,因此投资者要求更高的收益率,从而信用利差更高。因此,提出本文的研究假设3:

H3:与发行人付费模式下的评级相比,独立信用评级更低,且独立评级与发行人付费评级的差异越高,债券信用利差越高

三、 样本选择与模型设计

(一) 数据样本

本文选择了2010~2020年11月发行上市的公司债作为研究的样本,保证了数据的充分性和及时性,删除部分财务数据缺失的债券,同时进行了部分变量1%的缩尾处理后,包括了上市公司和未上市公司发行的公司债,用于部分回归模型中使用。本文研究的核心变量之一为公司的应计盈余管理水平,需要根据公司的各项财务数据,根据修正Jones模型回归获得。由于未上市公司的财务数据没有经过审计确认,数据的真实性不足,使用真实性存疑的数据进行回归得到变量再进行多次回归容易造成结果的错漏。因此,在计算公司应计盈余管理水平这一变量时范围缩小为上市公司,通过国泰安数据库下载公司数据计算获得。对于使用应计盈余管理作为研究变量的模型,本文使用了全样本中上市公司发行的公司债的子样本作为研究范围,共978个样本。本文的债券评级信息、债券市场相关信息以及公司特征数据来源于Wind数据库,盈余管理数据来源于国泰安数据库并进行回归计算获得。

(二) 变量选取与模型设计

1. 发行条件边缘的企业进行盈余管理的现象及影响

对于AA级发行的公司有更高的盈余管理水平的假设研究,模型如公式(1)所示。本文选择应计盈余管理以及应计盈余管理的绝对值对应计盈余管理水平(EM)进行衡量,选择使用修正Jones模型进行回归计算获得。解释变量选择是否为AA评级发行债券的虚拟变量,当债券发行人的主体评级为AA+、AA以及AA-则虚拟变量取值为1,反之取值为0。对于控制变量,在参考目前已有文献的基础上,将影响企业进行盈余管理水平的控制变量设定为发行人总资产自然对数lnasset、总资产收益率ROA、资产负债率leverage、现金流量利息保障倍数coverage、总资产周转率turn、营业收入增长率growth、产权性质soe,其中产权性质为虚拟变量,国有企业设定为1,非国有企业为0。模型1在控制年度与行业固定效应的前提下,进行回归得到结果。若假设1正确,则预期β1显著大于0。

EM=β0+β1aa+β2leverage+β3coverage+β4lnasset+

β5growth+β6soe+β7ROA+β8turn+ε

(1)

2. 信用评级对于信用债发行人盈利质量的甄别

为了验证不同信用评级机构对于发行前盈利质量的甄别,也即独立信用评级能够更有效地识别公司发行前应计盈余管理、发行人付费评级不能充分有效识别公司发行前应计盈余管理水平的假设,本文设计模型如公式(2)所示。其中被解释变量为发行主体的信用评级水平,公式(2)直接用creditrate代替,在对信用评级的量化中,对不同的评级分别赋值进行量化,依次按照D级为0、C级为1、CC级为2、CCC级为3、B-级为4、B级为5、B+级为6、BB-级为7、BB级为8、BB+级为9、BBB-级为10、BBB级为11、BBB+级为12、A-级为13、A级为14、A+级为15、AA-级为16、AA级为17、AA+级为18、AAA-级为19、AAA级为20、AAA+级为21进行赋值衡量。分别就独立评级和发行人付费评级进行回归。由于信用评级为离散变量,因此回归中使用Orderd-Logit模型。解释变量为发行前一年的应计盈余管理水平及其绝对值,公式(2)用EM-1代替。控制变量的选择与模型1类似,选择公司相关指标以及债券发行规模(scale)和期限(maturity)的债券市场指标,在控制年度与行业固定效应的前提下得到回归结果。如果假设2正确,则独立评级系数β1显著小于0,且显著性高于发行人付费评级。

creditrate=β0+β1EM-1+β2leverage+β3coverage+

β4lnasset+β5growth+β6ROA+β7soe+

β8turn+β9scale+β10maturity+ε

(2)

3. 信用评级的独立性差异对信用利差的解释力度

为了验证独立信用评级与发行人付费模式下的信用评级之间的差异,即独立信用评级低于发行人付费模式下的评级,同时对于信用利差有更好的解释力度。本文首先针对AA评级以及AA以上的评级的数据,分别使用t检验和Wilcoxon检验对独立评级与发行人付费评级之间的差异进行单变量检验。如果假设3正确,则单变量检验的结果针对不同信用评级的公司独立评级都显著低于发行人付费评级,AA评级的公司差异更显著。然后按照公式(3)中模型进行回归,其中被解释变量为债券的信用利差,通过债券票面利率平减手动匹配的发行当天同期限的国债收益率获得,解释变量为发行人的独立评级(rtg-pi)以及两类评级之间的差异(rtgdif)。控制变量的选择中,与模型2类似,选择公司相关指标以及债券发行规模和期限的债券市场指标。如果假设3正确,则独立评级的系数显著为负,显著性高于发行人付费的评级,同时两种评级之间的差异的系数显著异于0。

spread=β0+β1rtg-pi+β2leverage+β3coverage+

β4lnasset+β5growth+β6ROA+β7soe+

β8turn+β9scale+β10maturity+ε

(3)

主要变量定义中,盈余管理(DA)采用修正的琼斯模型,总资产收益率(ROA)采用净利润和总资产的比例,营业收入增长率(growth)采用当期营业收入相比上期的增速,资产负债率(leverage)采用负债和总资产的比率,现金流量利息保障倍数(coverage)采用经营现金净利率为利息费用的倍数,企业规模(lnasset)采用企业期末总资产的自然对数,总资产周转率(turn)采用企业年度销售收入净额与平均资产总额的比率。

四、 实证检验结果及分析

(一) 主要变量描述性统计

本文主要考察债券盈利质量、发行人信用评级、信用利差之间的相互作用机制,根据债券发行的条件对主要变量进行描述性统计分析。由于信用债发行上市需要达到AA级,将AA+同样分类至AA类别中。描述性统计结果显示,对于发行人付费模式的评级机构给出的信用评级集中在AAA、AA+以及AA的水平,其中AAA评级的公司占所有发行人的比例超过一半,AA及以上的评级的发行人占比超过99%,信用评级分布存在区分度不合理的现象。相比发行人付费模式的高评级现象,中债资信给出的独立评级的分布与之有较大的差异,独立评级的分布范围更广,最高给出了AAA+的评级,最低给出了D级违约级评级,整体分布规律更接近正态分布,具有评级等级更低、分布范围更广、更具合理性的特征。

由于发行人的公司特征的相关指标标准差较大,样本之间的差异性增强了分析的合理性。

本文进一步将样本分为高评级组(AAA级)和低评级组(AA级)。低评级组公司的杠杆水平(leverage)平均值为62.32%,略低于高评级组公司的67.74%。对于现金流量利息保障倍数(coverage),低评级的公司平均值仅有-9.77,小于0,偿债压力较大,高评级公司的利息保障倍数平均则为4.22。低评级组的发行人ROA平均为2.51%,低于高评级组的3.52%,其盈利能力较低。然而,低评级组发行人的成长能力(growth)相对较高,平均为19.89%,高于AAA发行的12.79%。总体来看,主体评级较低的发行人盈利能力和偿债能力指标表现较差,在面对60%以上的杠杆率的情况下,存在着较为严重的“借新债,还旧债”的不良行为,债券的信用风险较高。低评级组发行人的债券融资成本高于评级较高的债券,其债券信用利差平均为2.77%,高评级组的信用利差平均为1.46%。总体来看,信用评级水平和债券信用利差呈负相关关系。

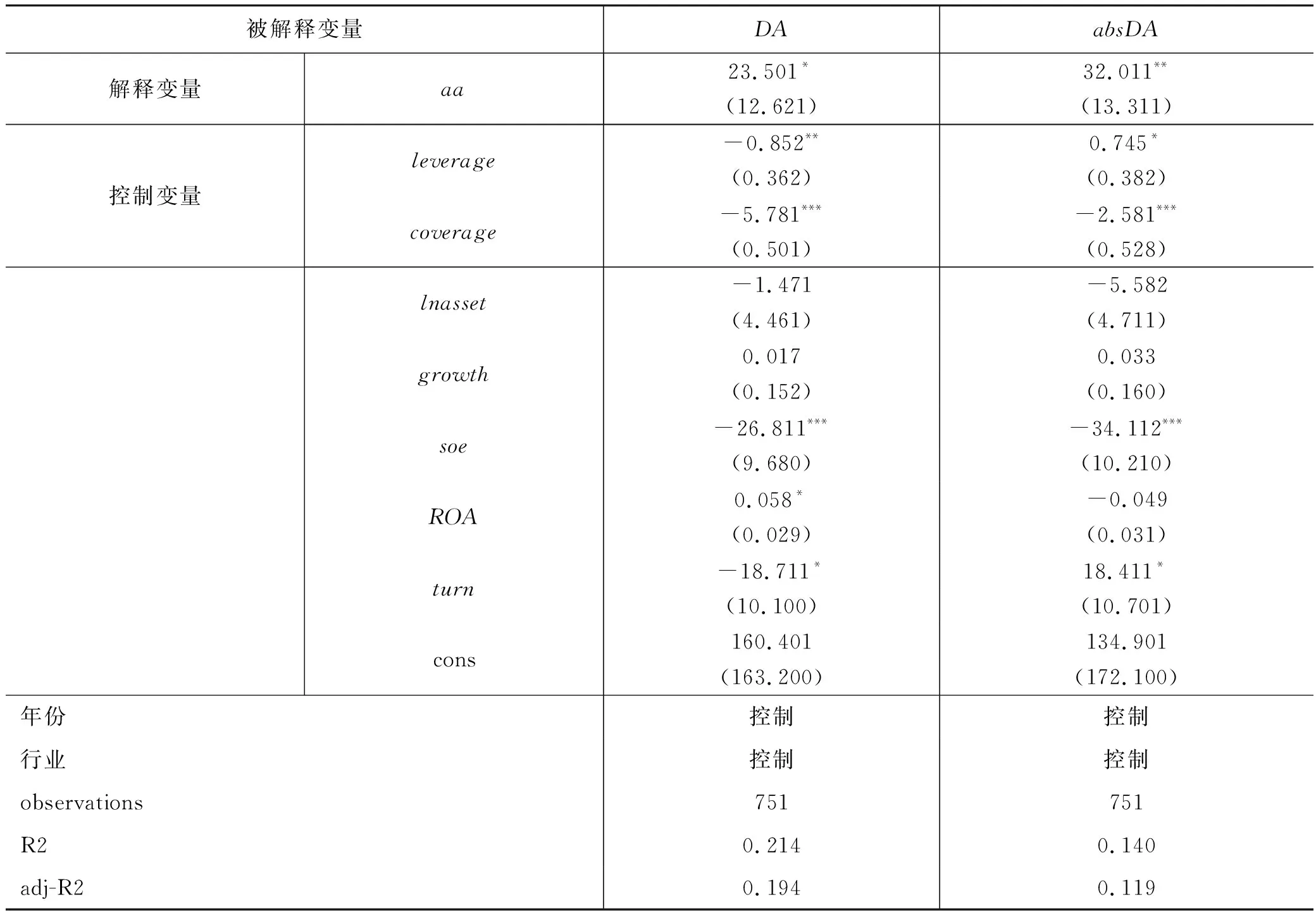

(二) 处于发行条件边缘的企业进行盈余管理的动机及影响

对处于能否顺利实现债券发行边界的AA级发行的企业是否有更强的动机进行盈余管理,导致盈利质量更低?本文在控制年度、行业固定效应的前提下进行了模型回归,结果如表1所示。回归结果显示,对于应计盈余管理及其绝对值的解释,aa变量系数分别在10%和5%的显著性水平下显著大于0,即以AA+、AA、AA-这几个低信用评级发行的公司相比高评级公司进行了更高的盈余管理,即验证了假设1。控制变量整体符合预期,公司整体规模越小、现金流量利息保障倍数越低、总资产周转能力越差,且为非国有企业的公司,应计盈余管理的水平更高,作用盈利能力的衡量指标ROA与盈余管理水平的显著性较低,影响较小。根据模型1的回归结果验证了对于处于发行条件边界的评级较低的发行人,其有更高水平的应计盈余管理能力。

表1 处于发行条件边缘的企业进行盈余管理的动机

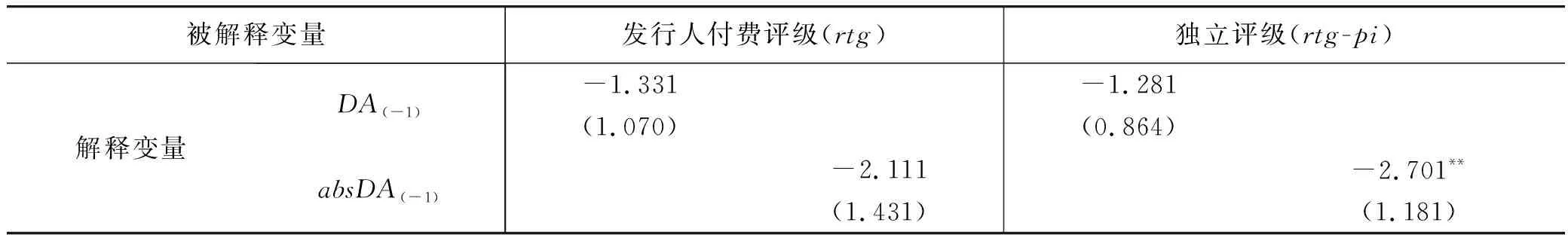

(三)信用评级对于信用债发行人盈利质量的甄别

评级机构对于发行前盈利质量的甄别采用Ordered-logit检验,回归结果如表2所示。实证结果显示,发行人付费模式的主体评级不能有效识别发行人发行前的盈余管理,盈余管理的系数不显著,因此评级机构无视对于公司通过应计项目的调整,未能发现发行人隐藏在报表之后真实的信用风险,从而主体评级失效。而对于独立信用评级,对于前一年的盈余管理的识别性不强,但是前一年盈余管理的绝对值的系数在5%的显著性水平下小于0,即公司进行盈余管理调整的程度越高,公司自身经营存在的隐患越多,但独立信用评级机构识别出公司的财务粉饰行为,从而意识到公司偿债能力的不足,给出了更低的信用评级,能够反映公司的真实风险。实证结果发现,独立评级对于企业降低盈余释放信号的行为也有识别能力,但是需要进一步提高对盈余管理具体值的识别力。

表2 信用评级对应计盈余管理的识别程度

(续表)

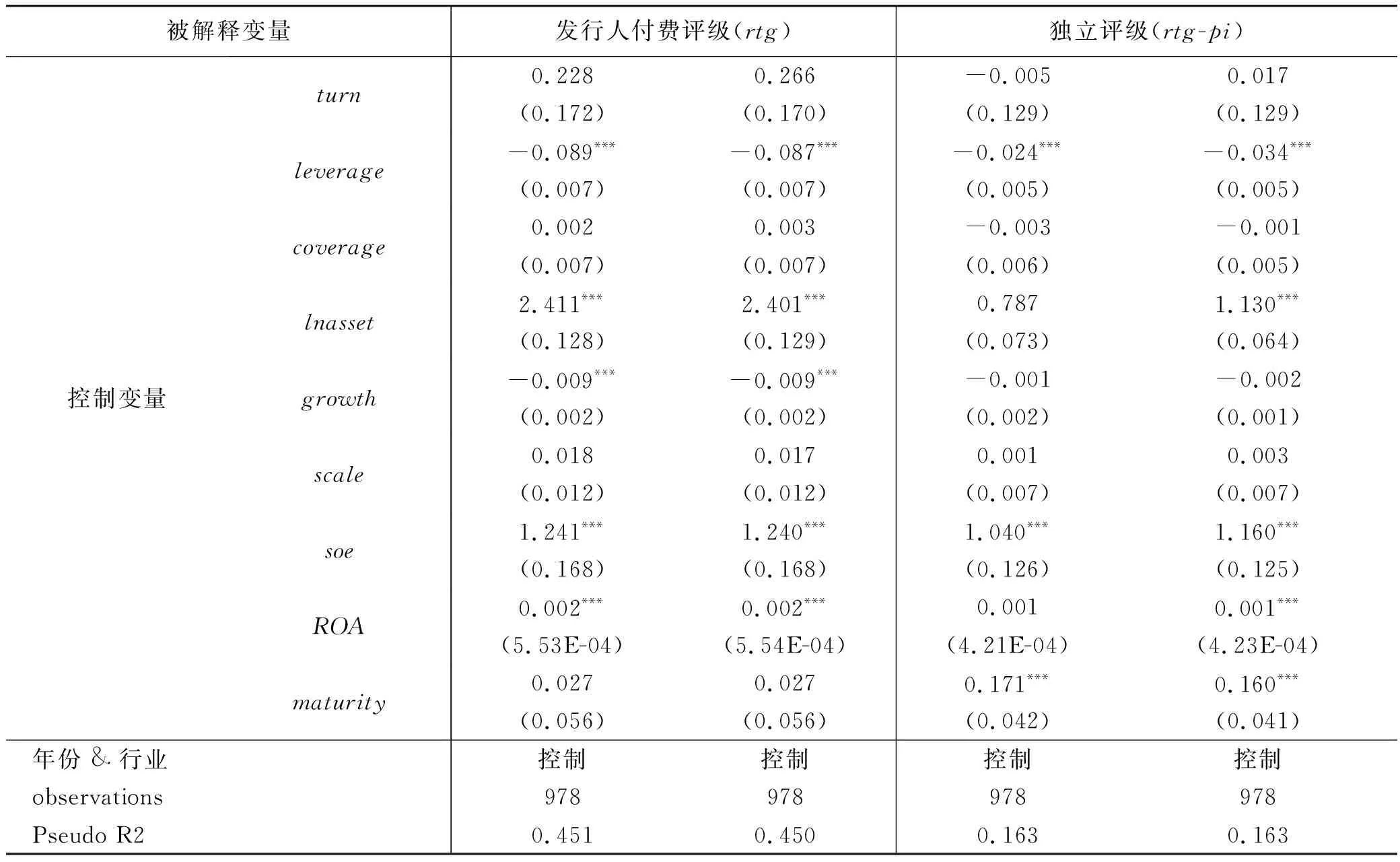

(四)信用评级的独立性差异对信用利差的解释力度

本文对盈利质量的甄别部分采用的主要是上市公司的信用债数据。这里进一步分析信用评级的独立性差异对信用利差的解释力度,采用了2010~2020年11月发行上市的全部公司债作为研究的样本,充分扩大了样本的容量。独立评级机构与发行人付费模式的评级机构对于公司债券发行前盈利质量的甄别存在显著差异。对于发行人付费评级和独立评级之间的差异的单变量检验结果如表3所示,可以发现无论主体评级是低评级还是高评级的公司,独立评级的数据都显著低于发行人付费评级的数据,且两种评级进行均值T检验和中值Wilcoxon检验都出现单变量差值显著,独立评级机构基于自身免责的考量,倾向于给出更低的评级结果。

表3 独立评级与发行人付费模式差异的单变量检验

为了进一步验证两类评级差异对信用利差的解释力度,本文分别使用独立评级(rtg-pi)、发行人付费评级(rtg)和两类评级之间的差异(rtgdif)对信用利差进行解释,得到的结果如表4所示。实证结果显示,两类评级的系数均在1%的显著性水平上小于0,且T值都很高,显著性很强。因此无论是独立评级还是发行人付费评级都能有效解释债券的信用利差,市场对于评级机构给出的评级信息的认可度相对较高。但是可以看到两类评级的差异的系数在1%的显著性水平上大于0,也即两类评级的差异越大,发行人付费评级的独立性越低,债券发生违约的可能性越高,信用利差相应也越高。信用评级的独立性差异对信用利差有很强的解释力度,验证了假设3。

五、 研究结论与政策建议

中国债券市场对于信用债发行人有评级的要求,因此发行人有进行盈余管理进而达到低成本发行的动机。而评级机构对企业盈利质量的甄别会直接影响债券市场的健康发展。本文基于十年间发行的公司债数据,探究了信用评级机构能否有效甄别发行前的盈余管理,通过实证研究得出以下结论:首先,相比其他评级水平的发行人,以AA类主体评级发行公司债的公司进行盈余管理的程度更高,对处于债券发行条件边缘的公司而言,进行盈余管理的动机更强,在违约日趋常态化的当下,债券的信用风险最终会通过违约的形式暴露。其次,评级机构的独立性和有效性不足,相比发行人付费模式的评级,独立评级机构能够更有效地甄别债券发行人的盈利质量,特别是对盈余管理的绝对值有强识别力。最后,由于独立评级机构自身也存在免责的动机,因此独立评级结果显著低于发行人付费评级,两类评级的差异越大,独立性差异越大,债券的信用利差越高。基于上述结论,本文提出如下政策建议,以期减少债券市场盈余管理现象,降低信息不对称对投资者利益的损害程度,推动债券市场健康发展。

第一,主动打破刚性兑付和地方政府的隐性担保,为信用市场提供良好的发展环境。评级机构在面对政府城投债和国企时,其评级的区分度往往较差。城投债虽然盈利能力较差,但由于政府隐性担保,使城投债的规模不断扩大。政府隐性担保对信用债的评级构成了较大的干扰。基于规范地方政府举债投资的规模和信用条件的目的,应打破国企信用债的刚性兑付,为信用债市场塑造良好的成长环境。

第二,国内评级机构应重视自身的声誉机制,充分发挥机构的专业性技术优势,向国际评级机构学习更先进的评级技术,提高机构的核心竞争力。无论是在国内还是国际市场上,发行人付费都是信用评级机构最主要的盈利模式。发行人付费的模式在中国存在一定的弊端,其关键因素在于评级机构之间的过度竞争问题。要强化声誉机制对于评级机构的约束力度,严禁通过与发行人合谋占据更高的市场份额行为。国内债券违约历史较短,但随着刚性兑付被打破,以违约率为核心的评级质量验证机制逐步确立,声誉资本约束力增强。应发挥独立评级机构的监管规范作用,鼓励独立信用评级机构的设立,促进YY评级等机构的发展。独立评级的识别性、有效性更强,不同模式的评级机构的共同发展可丰富我国的评级体系,同时提高对发行人模式的评级的监督和激励。

第三,对于信用债发行人,要从经营意识和公司治理两方面进行完善。公司为了实现长远稳健地发展,需要增强对债权人的保护意识,而非短期内通过盈余管理等手段对财务数据进行包装。应当进一步完善公司的治理结构,强化自愿性信息披露,强化监事会、内部审计机构的职权,建立合理的职业经理人激励制度,对高管的财务经历和风险偏好进行重点关注,避免职业经理人为了追求个人利益而牺牲企业长远利益,完善内控制度,强化内部审计作用,从根本上解决发债企业的盈余管理问题。

第四,加强投资者教育,要倒逼投资人完善内评体系、减轻外部评级依赖。投资者在选择债券进行投资组合的过程中,要更加注重发行人的盈利质量,予以有效信息甄别。对发行人信用水平的识别过程还要避免对于财务数据的过分依赖,充分利用非财务信息,关注财务信息与非财务信息相较上年的变动方向与原因合理性,有效识别企业的盈余管理行为。对于债券投资者来说,当部分企业外部评级结果无法获得或有待验证,投资者会加强内评团队及评级模型建设,将发行人公布的或自身付费评级作为参考,减轻外评依赖。

第五,加强监管与处罚,完善评级机构的法律责任追究制度。2020年6月4日,欧洲证券和市场管理局(ESMA)发布公告称,总部位于柏林的评级机构Scope Ratings在应用评级方法和更新评级方法时均违反了《信用评级机构法规》,对其处以64万欧元的罚款。在中国,应严格监督管理,加大对违规行为的惩罚力度。2021年8月6日颁布的《关于促进债券市场信用评级行业高质量健康发展的通知》明确指出,“加强对信用评级机构评级质量和全流程作业合规情况的检查,对评级区分度明显低于行业平均水平、跟踪评级滞后、大跨度调整级别、更换信用评级机构后上调评级结果等情形进行重点关注”。监管应从评级机构到评级人员进行全方位覆盖,提高信用评级的公信力,强化法律责任。