双碳背景下中国产业现状与升级

——基于非竞争型投入产出模型

沈一诺,张 晖

(南京林业大学 经济管理学院,南京 210037)

1 引言

面对全球气候变暖及环境恶化的重大挑战,中国政府在国际社会中作出了实现“双碳”目标的重大承诺,力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,并制定出了一系列碳减排规划,展现出了中国作为大国的担当。但纵观全球发达国家的发展进程,大多数国家都是靠着化石燃料带来的工业革命实现国家工业化目标。中国作为目前世界上最大的发展中国家,在经历一轮经济的极速增长和产业规模扩大后,能源消费总量已位居世界第一,与发达国家相比,中国工业化体系还不完备,新能源的发展也刚刚起步,经济的快速增长还离不开化石能源的支撑,实现“双碳”目标的道路仍然非常艰难,此时若贸然的追求新能源取代传统能源,可能会削弱我国经济的潜在增长能力与可持续发展能力。车亮亮(2015)[1]认为,进入新时代以来,中国经济增长率逐年下降,传统意义上的化石能源以其高污染、低效率的发展方式已经无法满足生态文明建设的需求。如何实现经济增长与碳减排目标相结合,已成为学者们关注的热点。

何平(2014)[2]认为,我国目前正处于经济快速增长阶段,但是推动经济发展的产业结构却不尽合理,必须对产业结构进行大规模调整;王文举(2014)根据构建的动态投入产出模型,提出产业结构升级对实现低碳经济发展方式的贡献度可达60%;赵玉焕(2022)[3]从区域、空间、影响路径等角度研究,认为产业结构升级能够通过技术创新在一定程度上实现碳减排目标。产业升级就是使产品附加值提高的生产要素改进、产业结构升级、生产效率与产品质量提高。产业升级可以通过促进经济增长方式转变、节能和环境保护,对国民经济发展产生重大影响,对产业内部结构和不同产业之间的相互关系进行研究非常重要(张彦彦,2021)[4]。因此,为了解决中国资源贫乏问题、促进经济发展与环境保护,需要针对重点碳排放行业和国家碳达峰、碳中和重点约束行业进行产业升级,以此来调整能源产业结构、促进传统能源转型。

闾浩(2013)[5]通过编制我国包括能源部门在内的八大部门投入产出表,分析认为能源部门是中国国民经济中的主导产业,并根据我国目前主要的能源消费产业结构提出了限制“两高一资”产品的出口、调整产业结构、鼓励“静脉产业”发展等政策建议;李铄(2017)[6]认为能源与资源型部门容易受到需求的压力,成为制约国民经济发展的瓶颈部门;李国平(2022)[7]从产业碳排放规模与强度两个角度研究河北省产业结构,认为钢铁与电力行业是河北省碳减排目标下需要重点约束的行业。然而,以上研究只是通过分析能源部门之间的内在联系以及能源部门对其他部门的影响与感应作用来对能源行业产业升级提出政策建议,并没有考虑“双碳”背景下,能源行业如何转型发展低碳经济的策略。在此背景下,王雅楠(2019)[8]从产业结构升级的视角下构建了EIO-LCA模型,探索了中国各大产业实现碳减排的路径;祁神军(2013)[9]通过构建产业结构矩阵,分析了我国43个产业部门二氧化碳排放量的ICCE-IC组合矩阵分布结构,研究和探索了既可降低碳排放、又能保持经济稳定增长的产业结构调整策略。在此基础上,李健(2014)[10]用2007年投入产出数据计算天津市产业影响力与碳排放影响力系数,用矩阵表示相互关系探索了低碳城市实现路径。

然而,国内外对中国案例的研究大多数采用竞争性投入产出表作为基础数据进行分析,缺陷在于其中间投入部分与最终产出中没有区分进口品,进口品的生产发生在国外,相应的碳排放也发生在国外,易高估最终需求对国内碳排放的影响。因此,本文选用2017年非竞争型投入产出表,特点在于区分了国产品和进口产品,用国产品作为研究对象,通过改进的算法公式分别计算各产业的影响力系数、碳排放影响力系数和隐含碳排放总量,并以此为基础构建出产业影响力—碳排放影响力—隐含碳排放矩阵,重点考察综合“系数”与“量”的双重角度探究保持经济高速增长的同时发展低碳经济的可能性,为最终实现“双碳”愿景提出政策建议。

2 研究方法

2.1 产业影响力系数

祁神军(2013)认为,当国民经济某一个产业部门的最终产品增加一个单位时,其他产业部门受到的需求程度就是产业影响力,记A为直接消耗矩阵,B为完全需求矩阵(列昂惕夫逆矩阵),则:B=(I-A)-1传统的产业影响力系数的算法为:

(1)

沈利生(2010)[11]认为,根据传统意义上的产业影响力系数计算公式所得对产业的影响较大的部门只是带动了投入产出的中间投入部分,然而实现GDP增长的是指投入产出的增加值部分,若大力支持产业影响力大的部门,不仅不会实现经济增长,反而在某种程度上降低了增加值部分,结果也就使得GDP的降低。此外,刘起运(2002)[12]认为产业影响力系数计算公式中的只是简单的以分子的算数平均值作为分母,所得的结果并不准确,如果是以各部门最终产品占全部最终产品的比例为权重的加权平均值作为计算公式的分母,则计算出的结果就可以考虑其他部门的综合影响。因此,为了更准确的衡量产业影响力,本文参照沈利生与刘起运改进后的产业影响力系数的算法为:

(2)

rk为各部门增加值率,令j部门国内最终产品yj占国内最终产品y的比重为aj,aj=yj/y。

2.2 产业碳排放影响力系数

碳排放影响力系数表示国民经济某产业部门的最终使用增加一个单位时,对国民经济碳排放量的影响程度。

记C为对角矩阵(由各行业的碳生产率组成)即:

(3)

其中,Cj表示j行业的碳生产率,用各行业二氧化碳排放总量和某一行业投入产出增加值部分的比值来表示,即:

(4)

记Bc=Cb,则表示第j部门增加一个单位最终使用部分时所引起的社会总碳排放量为矩阵Bc第j列的列和。

(5)

其中,cbj为矩阵Bc第j列的列和,aj为各行业投入产出的增加值部分占国内生产总值的比例,cδj表示行业j的碳排放产业影响力系数,与碳排放系数不同,该公式计算所得的系数表示某一行业产生一个单位增加值时,产生的对其他部门的碳排放的影响力,该系数能准确反映该产业在低碳经济下的产业重要程度。

2.3 隐含碳排放

设各部门的最终需求为Y,则各产业部门的隐含碳排放量的计算公式为:

CE=C*(I-A)-1Y

(6)

定义CEj表示产业部门j的最终需求引起的隐含二氧化碳排放,反映了为了生产和提供服务,部门j在整个生产链所排放的二氧化碳总量,与产业碳排放影响力系数不同,该结果从量的角度考察各个部门的碳排放影响。

2.4 数据来源与处理

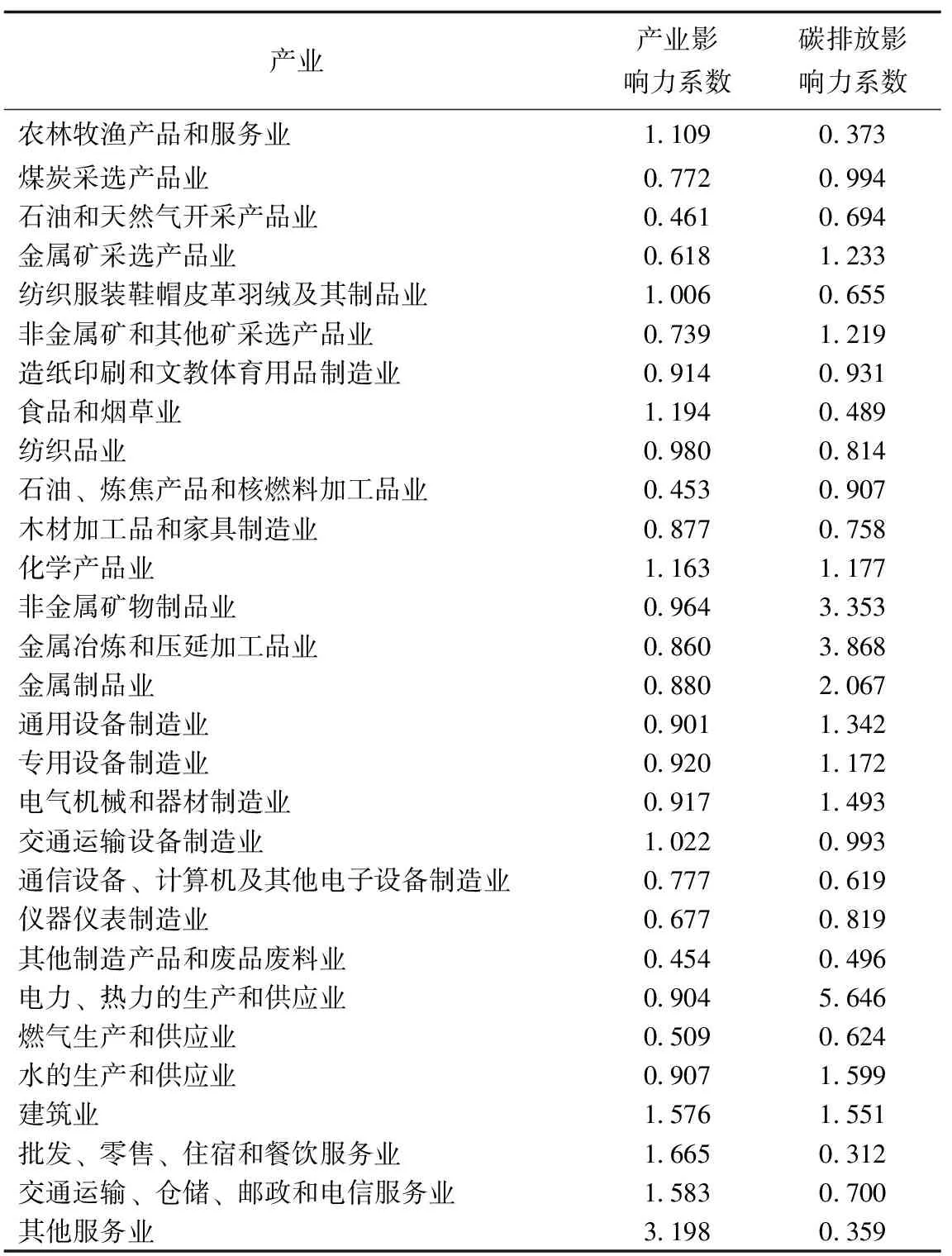

本文所采用的数据来源于《2017年非竞争型投入产出表》《中国碳排放数据库》。将2017年42部门非竞争型投入产出表,按照2017年《中国碳排放数据库》之按行业分碳排放量进行归并,根据改进的模型计算出产业影响力系数(衡量某产业对经济的贡献作用)与产业碳排放影响力系数(衡量产业对经济与碳排放综合影响效应),如表1所示。

表1 产业影响力与碳排放影响力系统

3 模型结果与分析

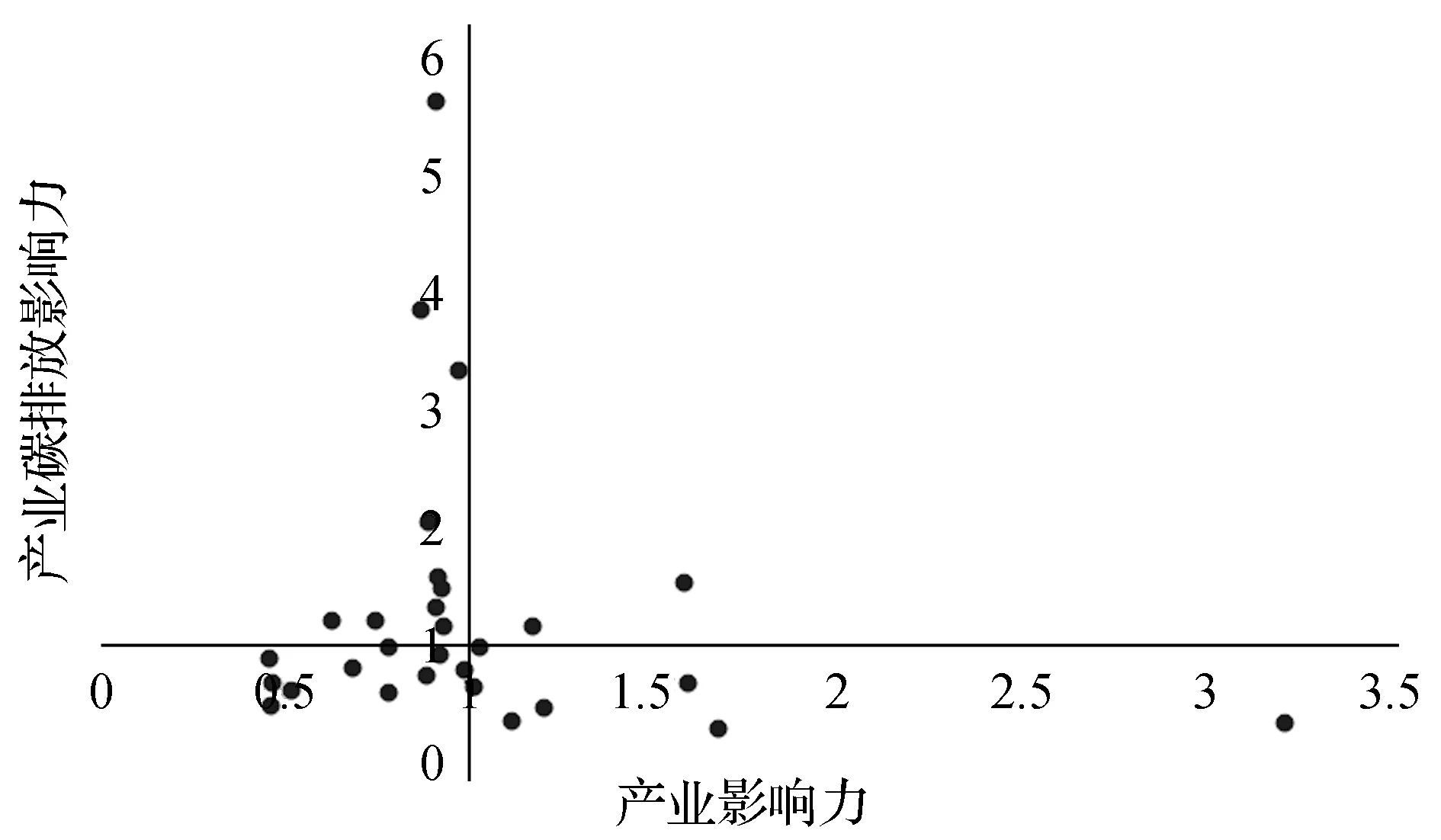

为了使产业影响力和产业碳排放影响力之间的关系能更清晰呈现,以1为横轴轴的分界线,将各产业划分为一、二、三、四象限,分别为“高产业影响力—高碳排放影响力产业群”“低产业影响力—高碳排放影响力产业群”“低产业影响力—低碳排放影响力产业群”高产业影响力—低碳排放影响力产业群”四种类型(见图1)。若产业处于第一象限,则表明此产业不仅能带动其他部门发展,还能同时拉动GDP的发展,然而该部门实现发展的同时,对整个产业链所带来的碳排放也很大。若大力发展第一象限的产业,虽然能带动整个产业的发展,但同时也会带来较大的碳排放。若产业处于第二象限,则表明此产业对GDP拉动作用较小,但在整个生产链中造成的碳排放却较大。此象限的产业对GDP的带动作用较小,同时还会对实现“双碳”目标有较大的压力。若产业处于第三象限,则表明此产业对国民经济拉动作用较小,同时对碳减排的压力也较小,此象限对国民经济带动作用有限,同时对降低碳排放的作用也有限,在碳排放影响力较低的情况下,可以努力提升其产业影响力。若产业处于第四象限,则表明此产业对GDP的拉动作用较大,并且能够带动其他行业发展,但同时也带来的较高的碳排放。此象限的产业在带动其他产业的同时,带来了较小的碳排放,为了实现“双碳”目标,应大力发展此象限的产业。

图1

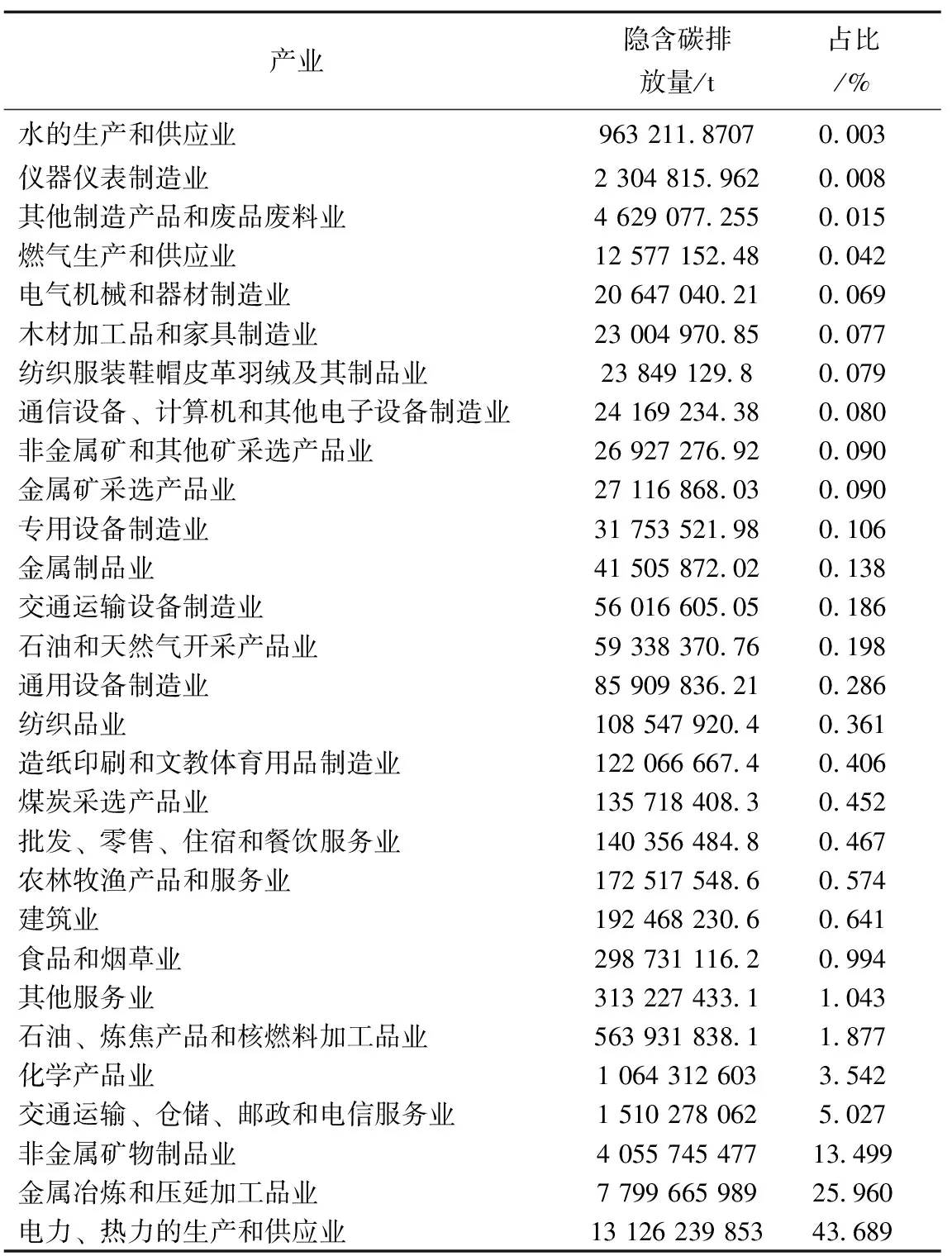

表2 各产业隐含碳排放量及占比

在目前的“双碳”背景下,显然第一象限和第二象限是我国需要重点关注的行业。金属矿采选产品业、专用设备制造业、水的生产和供应业等这些行业产业影响力均小于1,对国民经济的带动作用相对较小,但碳减排的潜力巨大。为了实现“双碳”目标,应当首先从制定这些产业的减排策略入手。,优先考虑对第一、二象限的产业进行产业升级,保障在发挥其产业影响力的同时,不会给碳减排造成大的压力。化学产品业、建筑业的产业影响力和产业碳排放影响力均大于1,这两个行业虽然也是“双碳”背景下需要重点关注的行业,但同时也是能带动其他产业发展的重点行业,在制定减排策略时也不能忽视其产业影响力,在进行产业转型时需要同时考虑两方面的因素。第三象限和第四象限都是属于碳排放较低的产业,与第三象限的产业相比,第四象限的产业的产业影响力较大,农林牧渔产品和服务业、批发、零售、住宿和餐饮服务业、交通运输、仓储、邮政和电信服务业、其他服务业等。此类产业是以服务业为主,包含第一、二、三产业,说明三大产业中均存在高效率、低碳排放的产业。这类产业不仅能够带动国民经济的增长,还不会对碳减排造成压力,应当优先发展此类行业。

然而,有些产业虽然碳排放影响力较大,但因为其产业规模较小,所造成的隐含碳排放总量可能也较低,在制定减排策略时,也应当从“量”的角度考虑其规模效应带来的影响。因此,我们根据公式(6)计算出了我国2017年非竞争投入产出表29产业部门的隐含碳排放总量,结果见表2。

水的生产与供应业、电气机械和器材制造业、非金属矿和其他矿采选产品业等产业虽然碳排放影响力较大,但是其产业隐含碳排放量占比较小,说明该产业在生产产品时,在整个产业链中所排放的二氧化碳较少。因此,这些产业可以不作为重点调整对象。电力、热力的生产与供应业、金属冶炼及压延加工品业、非金属矿物制品业这三个产业隐含碳排放量分别占43.689%、25.960%、13.499%,三个产业隐含碳排放总量占了全部产业的83.148%。同时,这三个产业也属于“低产业影响力—高碳排放影响力产业群”中的产业,因此是需要我们重点调整的产业。

4 结论与启示

本文基于2017年非竞争型投入产出表国产品数据,通过改进了产业影响力系数、碳排放影响力系数、产业隐含碳排放公式,分析了“双碳”背景下我国各产业升级的新思路,得出的主要结论与启示有:

① 在产业结构升级方面,应当优先升级“低产业影响力—高碳排放影响力—高隐含碳排放”产业。此类产业虽然对国民经济的带动作用较小,其相应的碳排放影响力与隐含碳排放量却非常高。对于电力、热力的生产与供应业,此产业转型的关键在于需要大力发展核电、风电以及水电产业来摆脱对化石燃料的过度依赖。对于金属冶炼及压延加工品业、非金属矿物制品业,要加大对节能减排的投入,采用高效率、低能耗、低排放的制造设备与制造工艺,冶炼技术的创新与进步是实现产业转型的关键。

② 对于专用设备制造业、水的生产与供应业、金属制品业、电气机械和器材制造业、非金属矿和其他矿采选产品业、金属矿采选产品业、通用设备制造业此类“低产业影响力—高碳排放影响力—低隐含碳排放”产业,一方面可以进一步提升产业影响力,另一方面我们需要降低其碳排放影响力。结合机械、金属、设备制造业的具体情况,大力发展循环可再生能源建设。此外,要大力支持对经济发展有重大贡献的高新制造企业,并推动制造业向绿色低碳高质量发展方向转型,培育出一批规模大、制造先进、节能环保的制造型企业。

③ 对于农林牧渔产品和服务业、食品和烟草业、交通运输设备制造业、批发、零售、住宿和餐饮服务业、交通运输、仓储、邮政和电信服务业、其他服务业等此类“高产业影响力—低碳排放影响力—低隐含碳排放”产业,这些产业以服务业和轻工业为主,在带动经济增长的同时还不会造成高额的碳排放,在“双碳”背景下是需要我们大力支持发展的产业。