《建筑隔震设计标准》在某工程项目中的应用

高新伟

(海南京创国际建筑设计研究有限公司四川分公司,成都610000)

1 引言

2021 年8 月,国务院发布了《建设工程抗震管理条例》,该条例规定:高烈度地区、地震重点监视防御区的学校、医院等多类建筑应采用减、隔震技术,保证建筑物在本区域“设防地震(以下简称中震)”时能够满足正常使用要求。

同年9 月,GB/T 51408—2021《建筑隔震设计标准》(以下简称《隔标》)正式实施,为《建设工程抗震管理条例》规定的“中震设计”提供了理论依据[1]。

之前的结构隔震设计,都是采用GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》(2016 年版)(以下简称《抗规》)的规定,并没有专门的隔震规范作为设计依据。新的《隔标》主要有如下特点:

1)设计方法由《抗规》的“多遇地震”(以下简称小震)设计进化为“中震”设计,性能目标相应提升为“中震不坏、大震可修、巨震不倒”[2];

2)地震反应谱曲线由《抗规》的“四段小震谱”调整为“三段中震谱”,同时提供了“复振型分解反应谱计算方法”;

3)设计流程简化,由原来步骤繁复的《抗规》“水平向减震系数法”发展为“整体分析设计法”,对于房屋高度不大于60 m的体型规则建筑,可不进行时程分析补充计算。

两项国家规范对于隔震结构的规定区别较大,但是设计原理一致,即通过设置隔震支座削弱上部结构与基础的连接,通过阻尼装置或者隔震支座自身提供附加阻尼,达到延长结构自振周期,减小上部结构地震响应的目的[3]。

本文以某中学宿舍楼为例,简述《隔标》在其隔震设计中的应用。

2 应用实例

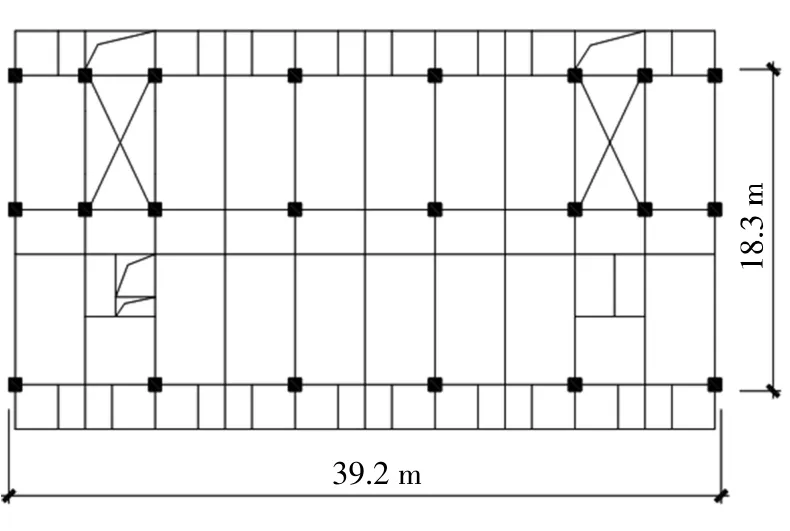

工程基本概况:4 层宿舍楼,乙类建筑,框架结构,总长39.2 m,总宽18.3 m,建筑高度13.8 m。地震信息:8 度0.2g,Ⅱ类场地,设计地震分组为第二组,特征周期0.40 s。标准层平面布置如图1 所示。

图1 某中学宿舍平面示意

本工程电算采用PKPM 结构设计软件SATWE 及隔震模块。由于本工程无地下室,隔震方案定为基础(或柱墩)顶隔震。

2.1 初定隔震目标并建立电算模型

根据相关资料,本工程可初定隔震目标为:地震烈度降低1 度,即由8 度0.2g(框架抗震等级一级),降低为7 度0.1g(框架抗震等级二级)。

按照降低后的目标设置参数,建立常规的抗震模型,进行试算并调整,至各项指标基本满足规范要求。

查看试算结果,得到各框架柱底的重力荷载代表值NGE范围在3 000~4 600 kN。

本工程拟采用常规的橡胶隔震支座,根据《隔标》4.6.3 条规定的隔震支座在重力荷载代表值作用下的压应力限值(以下简称“长期面压”),即可快速估算出每根框架柱下需设置的橡胶支座的面积,进而得到隔震支座的合理初选直径。

(支座面积A ≈3 000×103kN/12 MPa=250 000 mm2,A ≈4 600×103kN/12 MPa=383 333 mm2,支座直径D≈564~698mm。式中,12 MPa 为《隔标》规定的长期面压限值。)

2.2 建立整体分析隔震模型

电算模型底部插入两层,分别为“下支墩层”和“隔震支座层”。下支墩即为隔震支座下的框架柱,起到支撑隔震支座的作用。

需要注意的是,根据《隔标》规定,下支墩及下支墩拉梁均应定义为“关键构件”,进行抗震性能化设计,保证隔震层以下的构件在“罕遇地震”(以下简称大震)作用下抗剪弹性、抗弯不屈服。

根据上一步的估算直径,在“隔震支座层”布置隔震支座。隔震支座构造及电算模型楼层关系如图2 所示。

中柱根据柱底轴力的大小,布置为直径600 mm、700 mm的“普通橡胶支座”,边柱、角柱在地震或风荷载作用下,柱底可能产生较大拉应力,因此,布置为“铅芯橡胶支座”。

修改地震参数或者利用软件的自动生成子模型功能,对如下3 个模型进行电算。

1)中震隔震模型(水平地震影响系数最大值αmax=0.45)。

2)中震非隔震模型(αmax=0.45,即常规抗震模型,此模型仅在最后验证隔震效果时使用)。

3)大震隔震模型(αmax=0.90,并应计入竖向地震作用)。

在中震隔震模型计算结果下,查看隔震支座的长期面压是否超限。

在大震隔震模型计算结果下,查看隔震支座的短期面压、拉应力、变形是否超限。本工程短期面压限值为25 MPa,拉应力限值为1.0 MPa,变形限值为0.55 倍支座直径和3.0 倍橡胶层厚度的较小值。

对以上某项指标超限的隔震支座调节型号,直到满足《隔标》的限值要求。

隔震支座调整完毕后,需要对结构各项指标进行复核。隔震结构的设计控制指标与抗震结构基本一致,如位移比、刚度比、受剪承载力比、剪重比、刚重比等。因此,以上各项指标均应满足常规抗震结构的控制要求。

对比《抗规》,《隔标》还有一项重要改动,就是弹性层间位移角控制指标由小震改为中震。本工程设计中就遇到了初算模型上部结构层间位移角不满足限值的问题(框架结构隔震层以上层间位移角限值,《抗规》要求为小震下1/550,《隔标》要求为中震下1/400),经反复调整后使之满足规范要求。

2.3 隔震效果分析

《隔标》通过“底部剪力比”确定隔震效果。底部剪力比即中震下结构隔震后与隔震前上部结构底部(本例中的上支墩层)剪力之比值。《隔标》6.1.3-2 条规定:“隔震结构底部剪力比不大于0.5 时,上部结构可按本地区设防烈度降低1 度确定抗震措施。”

表1 中列出本工程“中震隔震模型”与“中震非隔震模型”计算结果对比。

根据规范规定,电算程序通过反应谱迭代计算,确定了隔震支座在中震下为整个结构提供的等效附加阻尼比,使得结构自振周期延长,达到减小上部地震作用的效果。

由表1 可知,本工程隔震模型在X 方向、Y 方向的底部剪力均有大幅度减小,相较非隔震模型,减小幅度约70%,底部剪力比在0.29 左右,小于《隔标》规定的0.5。因此,本工程最初假定的隔震目标成立。

表1 两个模型计算结果对比

之后,即可分别对上部结构、隔震层、下部结构进行设计和施工图绘制。

3 一些细节的理解与思考

通过以上实例可以发现,《隔标》的设计流程比《抗规》方法有了较大的简化,更适合结构设计人员在实际工程中的操作,也有利于隔震设计的推广。同时,隔震设计中的一些细节问题也不容忽视,仅就个人理解列举如下。

1)目前的隔震支座都不隔竖向地震,因此,规范规定:“与竖向地震作用有关的抗震措施不得降低”。此处与竖向地震作用有关的抗震措施主要指墙、柱的轴压比。

以本工程为例,本工程底部剪力比小于0.5,可以按设防烈度降低1 度确定抗震措施,框架抗震等级确定为二级,但轴压比的控制还是应该按照框架抗震等级一级来控制。

2)下部结构应满足嵌固的刚度比,隔震层以下的结构起到承载整个上部结构的作用,一旦发生破坏会危及建筑整体安全,除应按原地震烈度设计外,规范还要求下部结构应按“关键构件”进行抗震性能化设计。

3)橡胶隔震支座抗拉屈服强度低,除应考察支座在大震工况下的拉应力,还需限制非地震作用的水平荷载,如风荷载等。尤其对于高层建筑、高宽比较大的建筑,都应进行整体倾覆验算,防止支座压屈或拉坏[4]。

4)《隔标》4.1.3-3 条规定,高度不大于60 m,体型规则的建筑可以不进行时程分析补充计算。但该标准对于体型规则没有做出具体定义,是否按《抗规》的建筑形体规则性标准执行有待进一步明确。

4 结语

抗震设计时,高烈度地区的框架结构各项指标都很难满足规范限值要求,因此,一般情况下多设计为框架-剪力墙结构或者少墙框架结构。但采用隔震技术后,纯框架结构仍能较好地完成在高烈度地区的使命。

以本工程为例,对比传统的抗震结构,隔震结构主要有如下优点:(1)提高了建筑整体安全性;(2)减小了构件截面尺寸;(3)减少了构件配筋。

但隔震结构也有一定的缺点,如设计过程相对烦琐复杂,施工难度较大、周期长,建筑安装成本增加等。

根据相关统计,地震烈度越高,隔震效果越明显,高烈度地区各种结构形式的工程,隔震结构的含钢量都显著低于抗震结构。综合考虑隔震支座、隔震措施的费用,隔震结构总的工程造价都在可控范围之内。

建筑物使用过程中,当遭遇设防地震时,抗震结构都会有一定程度的破坏,维修难度和加固成本都较高。而隔震结构由于隔震支座的存在,上部可保持基本完好,只需要维护或替换隔震支座,操作便利,经济性好。

以上,对隔震结构和抗震结构在建设过程中、使用维护过程中其各自的适用性、经济性进行了讨论,可得到如下结论:在高烈度地区,综合建筑物的整个建设使用周期,隔震结构的适用性优于抗震结构。而在低烈度地区,隔震技术由于经济性相对较差,传统的抗震结构更能体现优势。

随着国民经济的发展,《建设工程抗震管理条例》及GB/T 51408—2021《建筑隔震设计标准》等文件、规范的发布实施,建筑安全性的权重占比会逐步加大,隔震、减震建筑也会更多地出现在人们的生活中,相关规范的发布实施将能为人们的安全生活保驾护航。