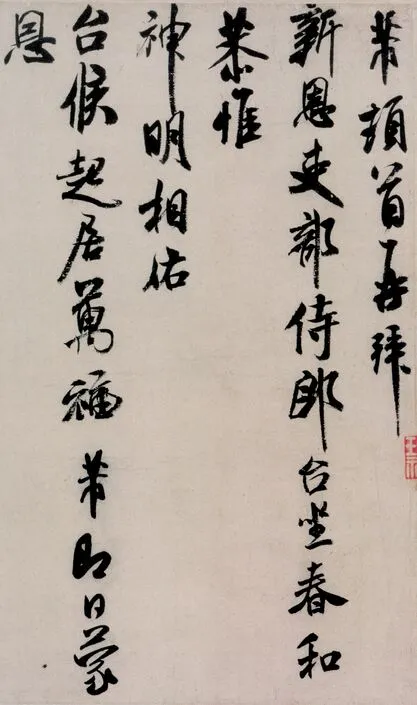

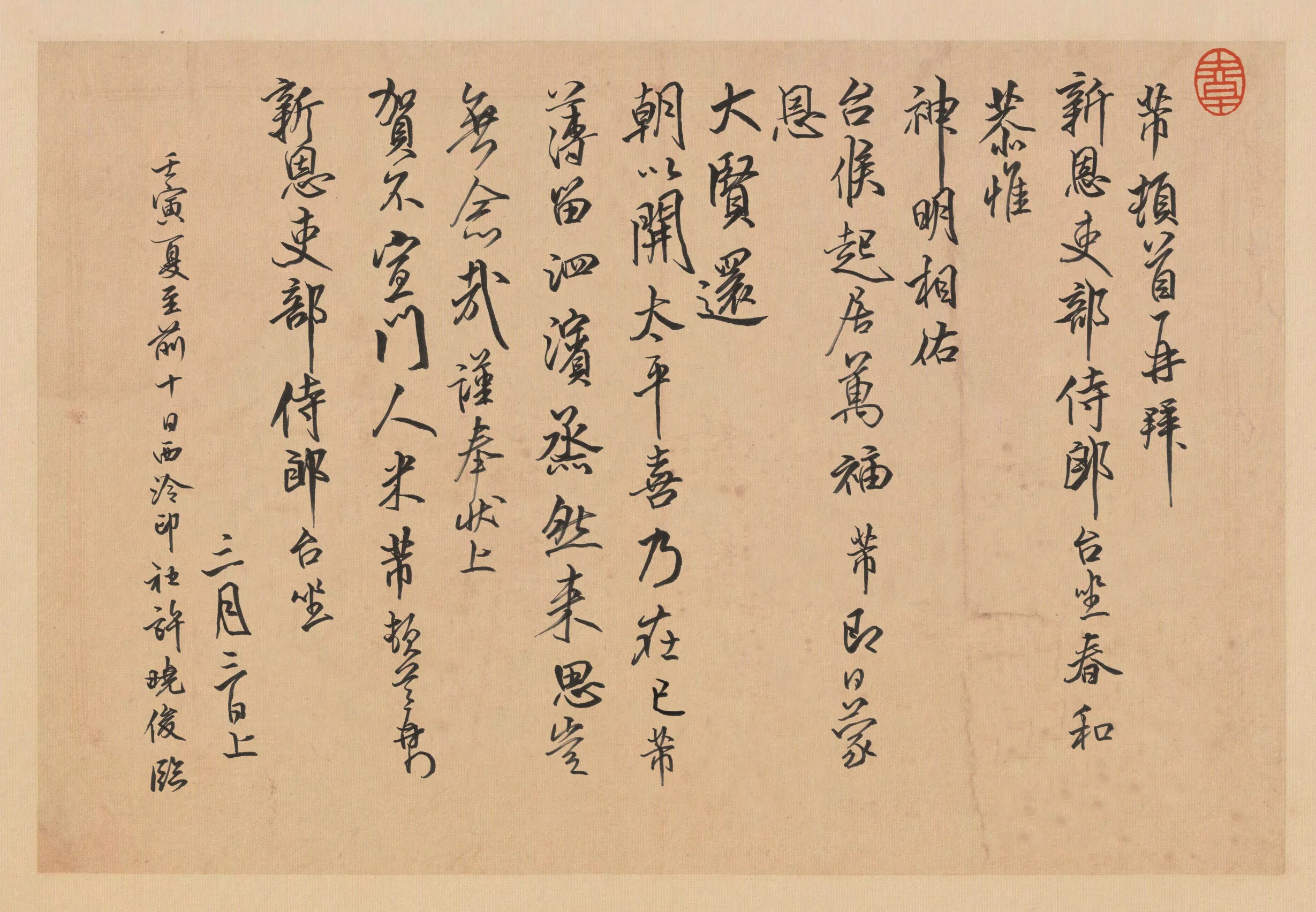

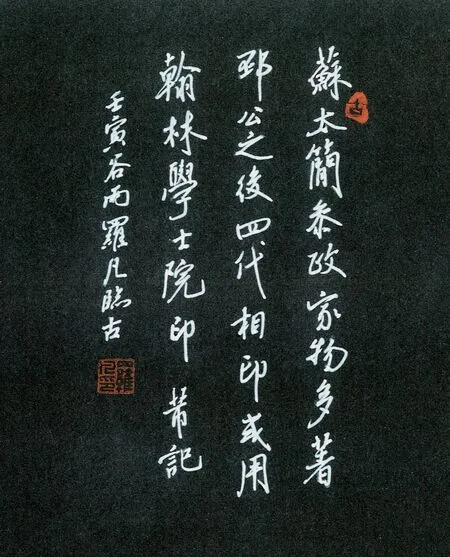

米芾《参政帖》

2022年8 月(355 期)竞临:米芾《新恩帖》

米芾(1051—1108),初名黻,字元章,时人号“海岳外史、襄阳漫仕”,自号“鹿门居士”。北宋著名书画家、鉴定家、收藏家。襄阳(今属湖北)人,后迁居丹徒(今江苏镇江)。曾任校书郎、书画学博士、礼部员外郎,故人称“米南宫”。米芾天资高迈、人物萧散、好洁成癖,世号“米颠”。善诗,工书法,擅篆、隶、楷、行、草等书体,且精于鉴别,长于临摹古人书法,达到乱真程度,书画自成一家。苏轼、米芾、黄庭坚、蔡襄并称“宋四家”。

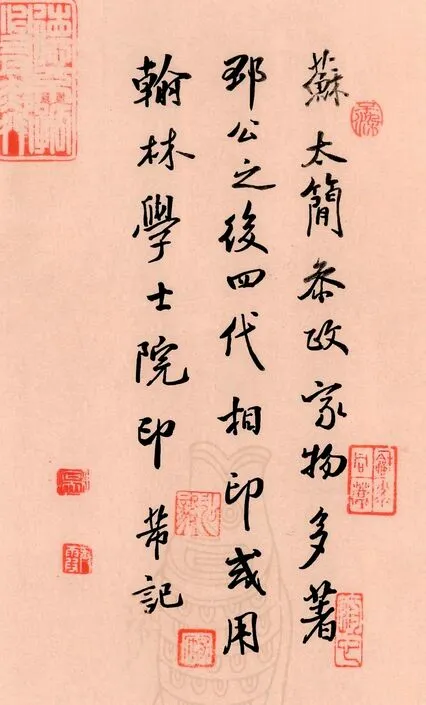

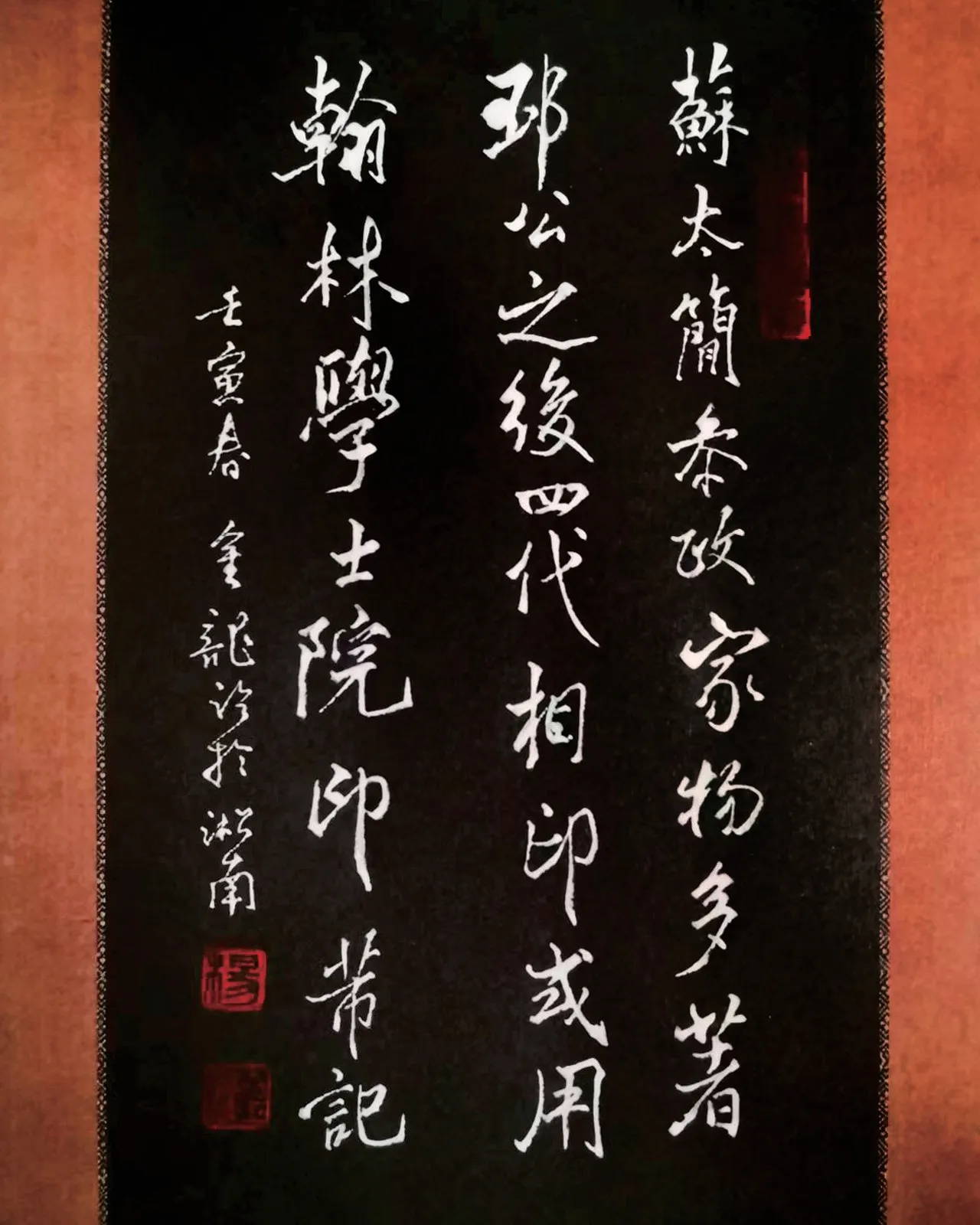

《新恩帖》,纸本。纵33.3厘米,横48.5 厘米。今藏北京故宫博物院。此札致“新恩吏部侍郎”。大约是米芾在涟水军时所写,时在北宋绍圣至元符间(1094-1100 年),亦为晚年书。笔墨丰腴,点画挺拔雄劲。

释文:

芾顿首再拜 新恩吏部侍郎台坐春和 恭惟 神明相佑 台候起居万福芾即日蒙 恩 大贤还 朝以开太平喜乃在己芾 薄留泗滨烝然来思岂 无念哉谨奉状上 贺不宣门人米芾顿首再拜 新恩吏部侍郎台坐 三月三日上

临习要领:

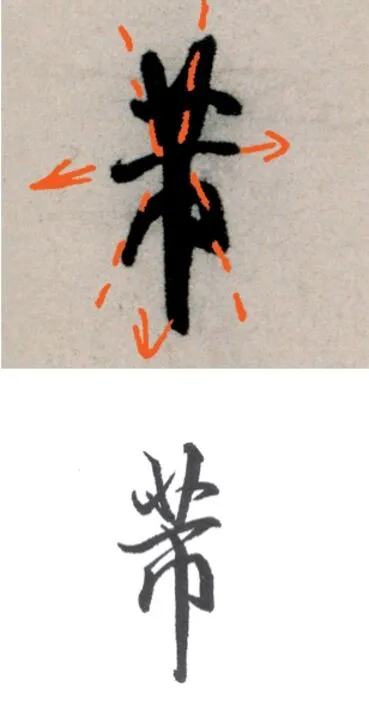

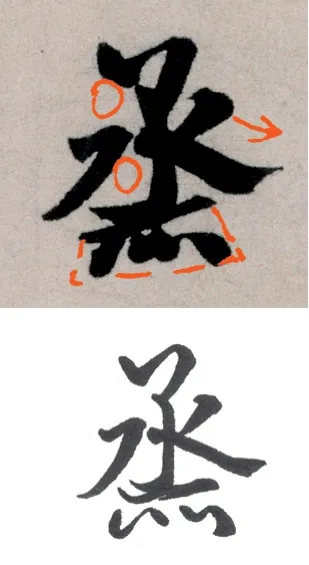

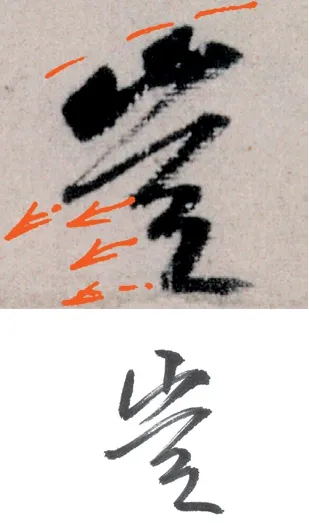

芾:字形瘦长,中竖伸展,中间密且收,上下疏而放。草字头两纵笔上开下合,“巾”部左竖与右折钩则呈上合下开之势。草字头通常先竖后提,再竖后点,与下一笔容易笔意连贯。

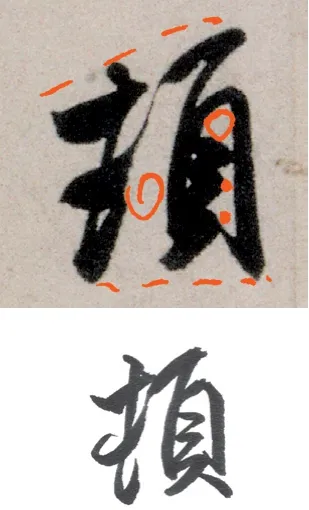

顿:左部笔顺与楷书不同,为了营造更多维的空间。首横左重右轻,收笔向左上迂回后先写竖提,这样与右边的首横收笔下带形成对比。而左部中间的竖折和竖则连笔似提,与右横牵连。形成左收右放、左轻右重的对比,左右之间则大块留白,两个部件之间形成上合下开之势。

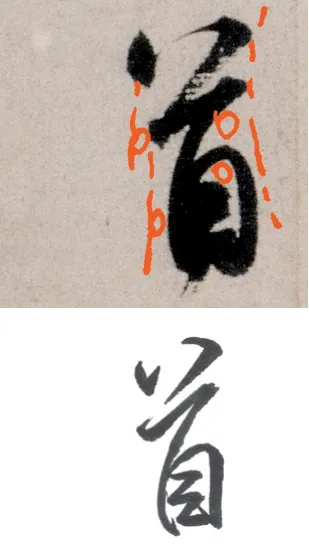

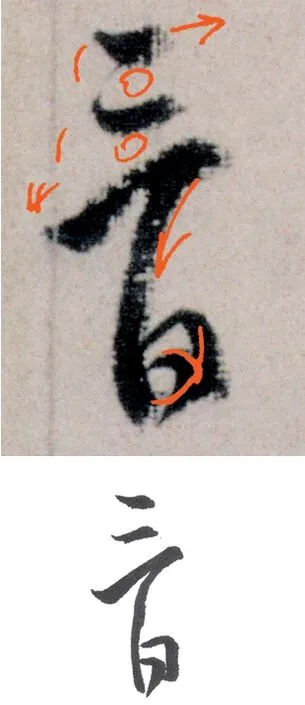

首:字形本来左右对称,上下对正,为了寻求变化,把中横处理成收状,而把两点之间的距离分开,以中横为参照看,左点偏左,“目”稍偏右,上下错位有动感。如果把上部两点、一横视为一个整体,有侧左之形,取下部则正,一斜一正形成对比。

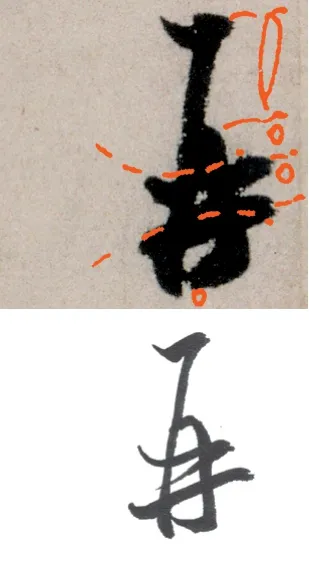

再:在行草书中,往往省略中竖,而把下部左竖与折钩靠近,缩减纵向空白,巧妙分割横向空白。字形呈纵长伸展,上疏下密,首横与左竖之间实连以求连贯。

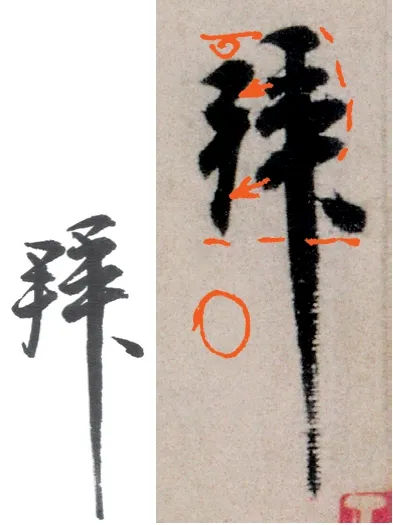

拜:左右部件形态相近,左让右,左收而紧短,右则放而伸长。一撇两横均短,角度上平下斜,纵撇呈竖状收笔。右四竖长短参差,间距有大小,左右短横之间不能正对,而是交叉对应,竖画特别长,中间粗,下部特别细挺。最后加一点以补足右下空疏。

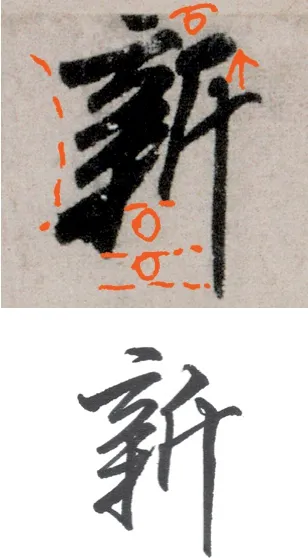

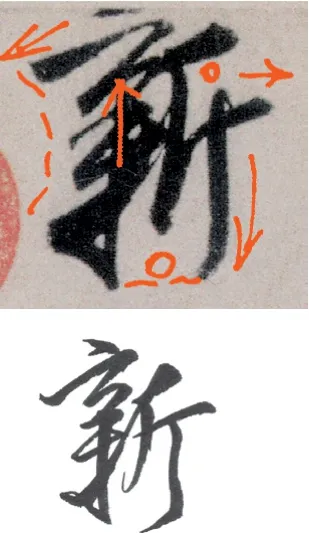

新:字形纵长,左右均取窄长之形,左部上宽下窄,右部则上小下大,上下互补。左部笔多而密重,右部笔画少而疏轻,左右靠紧,左高右低。

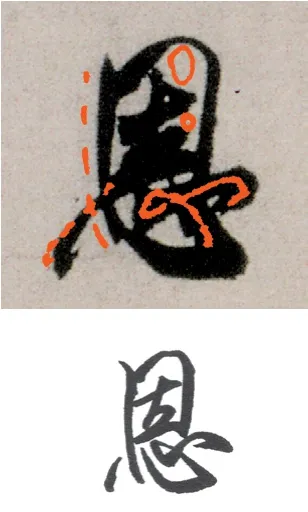

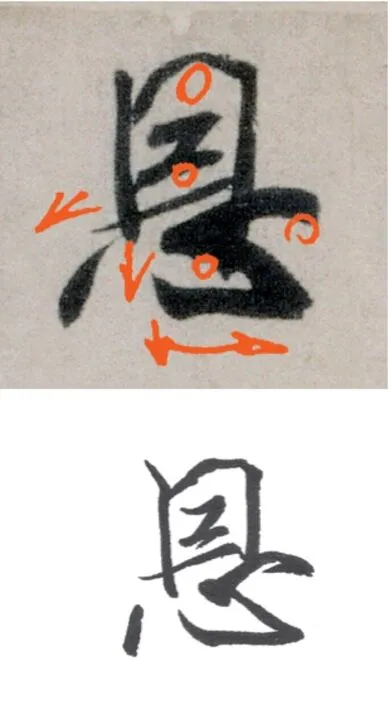

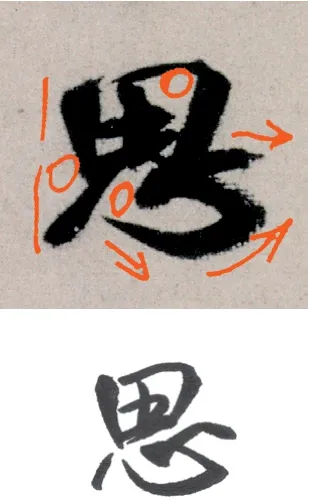

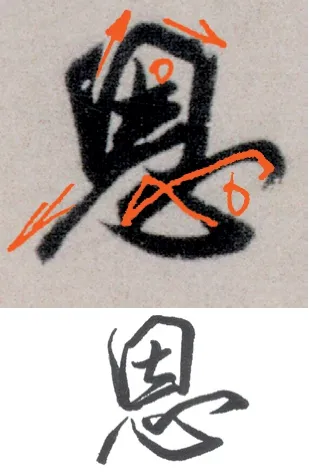

恩:字形上纵下横,上正下斜。上部外框用笔轻细劲挺,取势左低右高,特别是首竖呈弧势下行较多,这样上部重心向左下倾斜。框内用笔稍重,布置紧密,位置偏下,使字的中间紧密。“心”的左点斜而势向右,卧钩偏右下,粗重厚实,两点相连且较粗,使中间空白减少,形成左疏的对比。

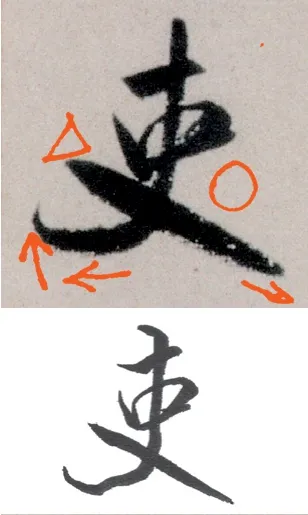

吏:上下对比明显,作为一个独体字,上半部分用笔收而细挺,取纵势,整体上较轻。下半部自竖撇过横后开始重按变粗,收笔使不出锋,含蓄浑厚,捺画夸张且取反势,如一长点,起重收轻,形态较长,使字的重心向右下斜,动势十足。

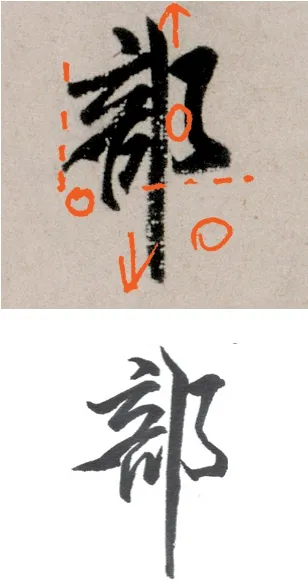

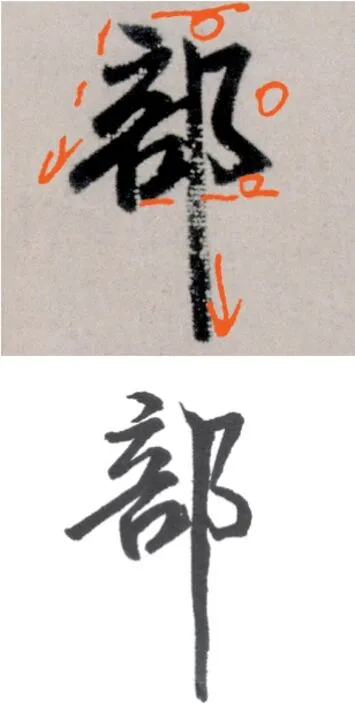

部:左右对比明显,均取长形、靠紧纵伸。左部均取收缩之势,以连笔为主,上宽下窄,两横均收,上仰下俯,“口”偏右正对上点。横撇弯钩一笔而成,上放下收,横短撇长,弯小钩平,笔意上带后写长竖,通天达地,下部长伸较多,左部笔画多而细,右部画少而粗壮。

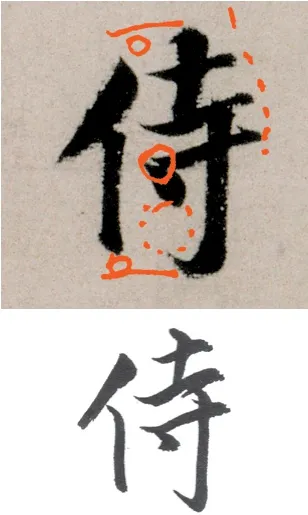

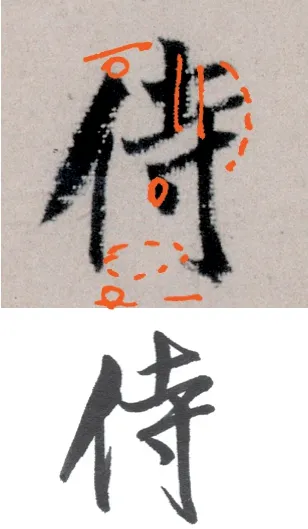

侍:单人旁的字左收右放,根据右部的形态确定单人旁的造型,右部窄长,竖钩往往下伸,因此左部要撇短竖长,取左收右放之势,撇短则收,竖长以与右部相呼应,整个字上密下疏,上开下合。

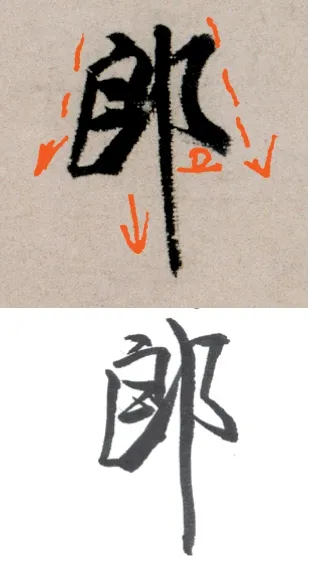

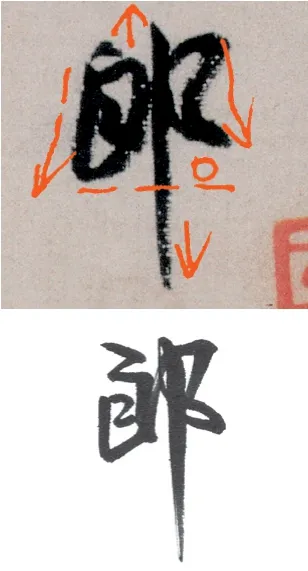

郎:与上一字形成对比,“郎”字上合下开,很明显的是左部竖提向左下斜,右部钩则右下斜,出提部分牵丝相连,与右部横画连接。笔画组合后上密下疏,最后一竖向右下长伸。

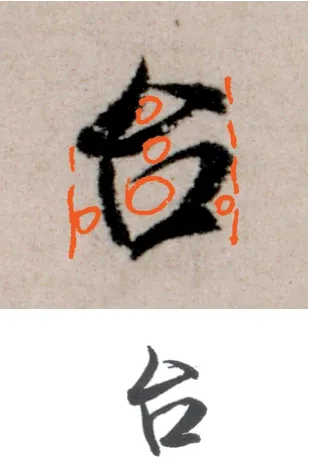

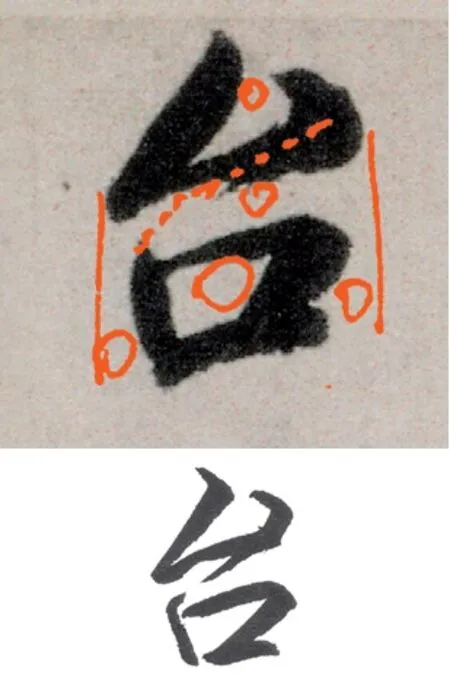

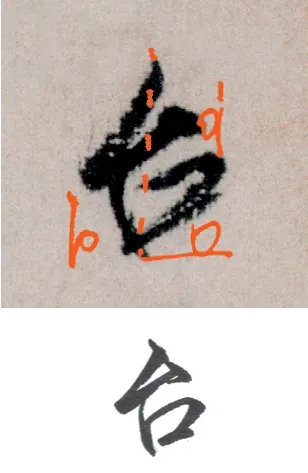

台:笔画少则字形小,上部呈三角形,空间闭合。下部稍大,取放势,空间打开且要大,下部方中略带长形,使上下一横一纵、一密一疏、一斜一正。字形整体上中间开,上下合,相接紧密。

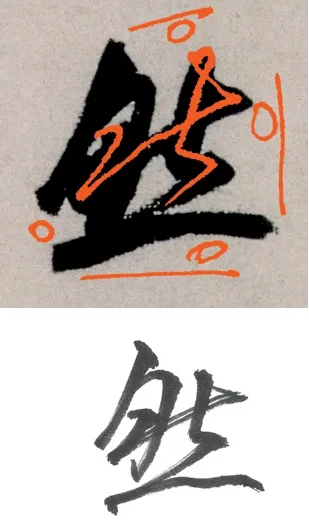

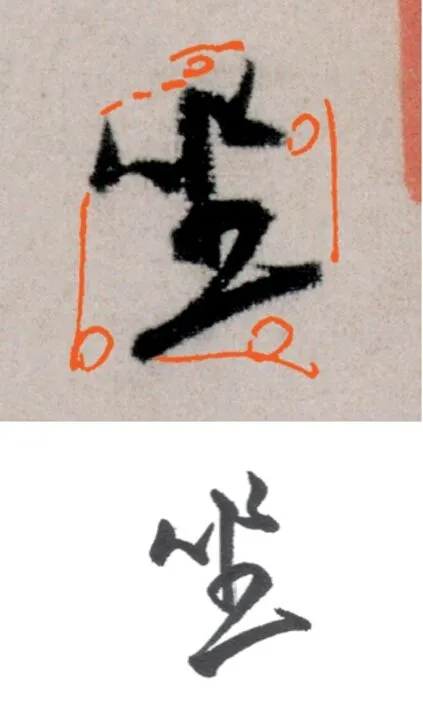

坐:这种穿插结构左右基本对称,上部两“人”相离相远,以便中竖上插,左低右高,笔断意连。右边末笔收笔向左上牵丝后写中竖,再写两横,一笔而成,中间横短以收腰,下横稍长且粗重以稳重心。

春:属于典型的“宝塔”状造型,稳重舒展。三横上疏下密,不可匀称,上短下长,长度不一,参差不齐,左边参差幅度大,重心偏左。撇上昂穿过中横的中间,先细后粗,使不出锋,捺则粗壮右伸,收笔处撇低捺高。下部“日”窄长上插,与撇捺相接,中间一横变点以化板。

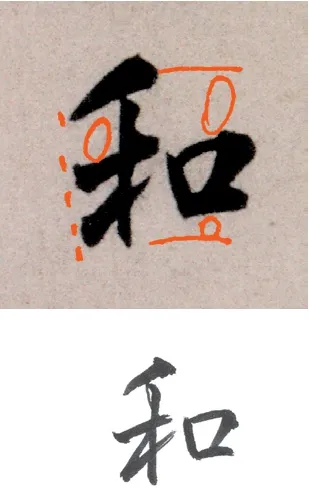

和:“口”在右宜偏下,形态不可太小,右上空疏,因此第一笔撇要略长,上部可补足空疏。第二横远离上撇,使上疏下密,竖偏右使左部稍见舒展。

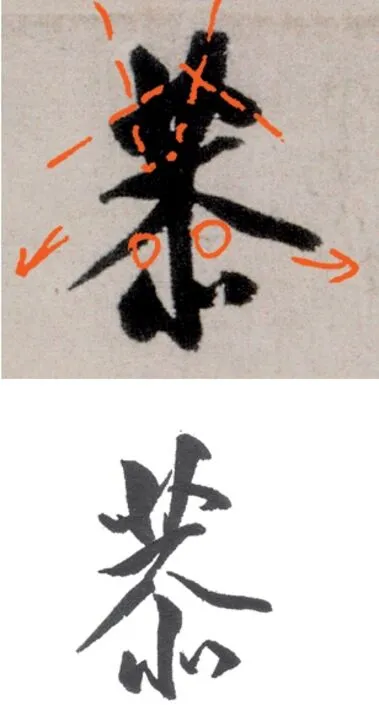

恭:上横下纵,上放下收。先竖后提,再写竖后点,一提势向上,一点势向下,形成开合变化,又与下横区分,避免平行。撇捺异势,向左右伸展,撇画直而挺,捺画弧度小,捺脚长而收笔含蓄。下部竖钩较长,三点偏下,使中间留空较多,与上部较密形成对比。左点粗重,势向左下,右两点轻巧短小,与竖钩相粘。

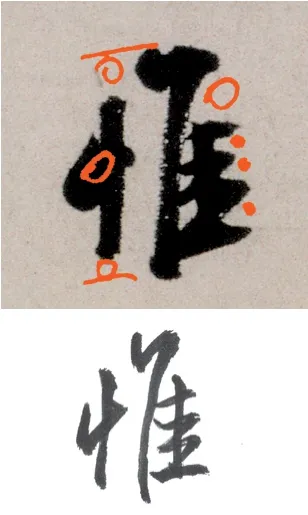

惟:左右笔画相差是殊,画少则形小,画多则形大。竖心旁的左点粗重,右点短小,竖不宜长,以免与右部冲突。行书中往往改变笔顺,“隹”字通常把撇与点连写,再写左竖,然后四横连写,再最后写竖。

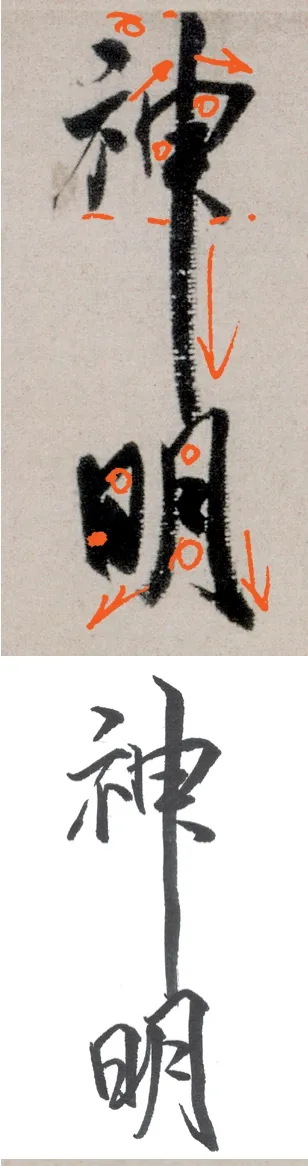

神:左右对比极明显,非常夸张。点较粗壮,横撇先重后轻,撇画极细,收笔回锋,竖与之相离留空,点补其空疏,左部取收势。右部上开下合,横折的横先向上斜再向下斜,呈现弧形,两短横不与左右相接,中竖长伸,右下补点。

明:左小右大,均呈长形,左部上开下后,有宽窄变化,右部则上合下开,造型上左右对称互补。左部略偏上、右撇伸向其下方,托住左部。左部两短横连写居下,留出上部空白,右部两短横连写,则居中上,使下部空白较多。左收右放,纵向线条之间向背分明。

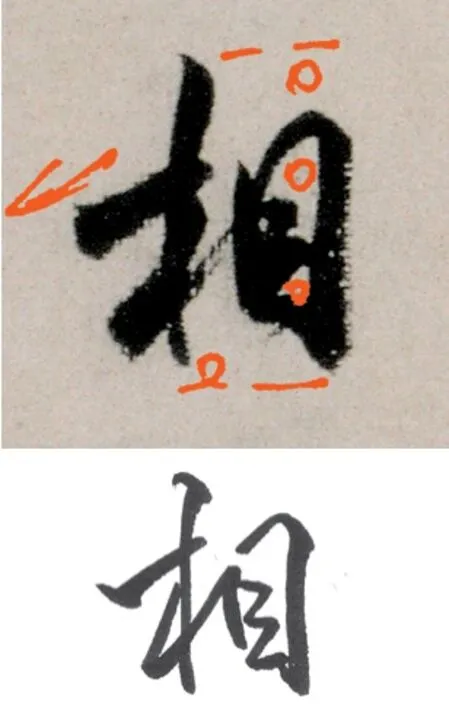

相:左右相当,须处理成一放一收,左边“木”可适当放,横、竖均可伸展,伸竖则缩横,撇点连写为撇提。右部窄长,四横呈左合右开之势,上部左高右低,下部高低位置可有变化。

佑:右部形略长,没有向右部伸展的笔画,向下伸展,所以左部的撇可放开,撇长竖短。一字之中有两撇,必一曲一直,角度要有变化。

台:与上一个“台”字略有不同,这个“台”间距布白匀称,用笔粗实,上部呈三角形,下部呈倒梯形,整体上看中间合上下开,上下对正。

候:这个字最突出的是中间一竖,特别长而粗重,给人感觉是一分为二,把左半部分加重了,单人旁略短小,而右部则用省减的笔法相连而成,形似四个不同方向的短横,左开右合,撇取纵势,最后一笔重而粗实,平衡整个字。

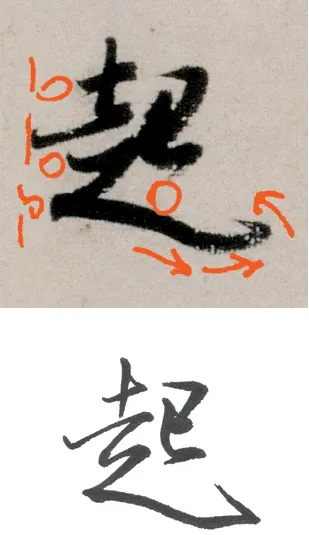

起:半包围结构的字,两部分有一边要靠紧,“起”字即是左右靠紧,而下部留空较多,有疏密的对比变化。“土”部右齐左参差,第二横左伸,下部省减为两点一捺,点小相连,捺则起、行较粗重,捺脚收笔上钩呼应,“己”部连笔一气而成,最后一笔不上钩,微出锋下带。

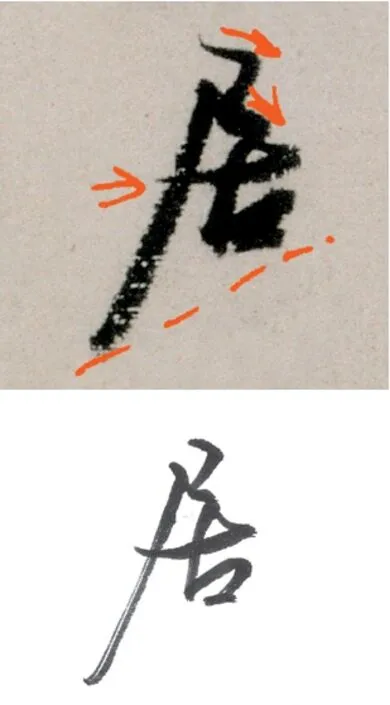

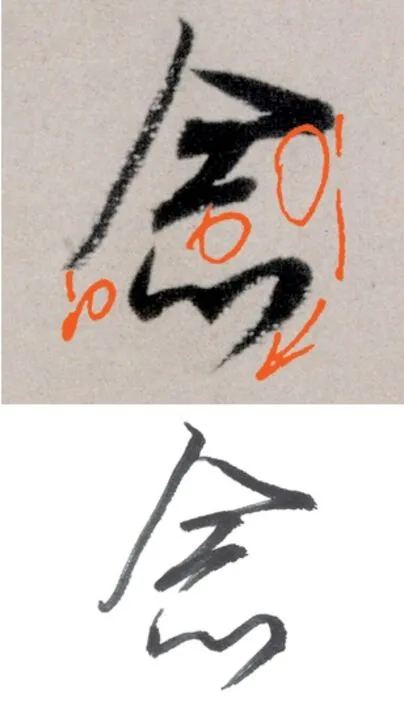

居:上左包右下的这一类字,重心宜向右下偏,被包部分不可远离。“尸”的横折与下横形短,横的方向向右下,使重心拉向右下,与长撇向左下形成反向对比。长撇自下而上连带,“古”的横尖入平行,与长撇相交,收笔连写竖画,下部“口”呈扁状,使右下留出大片空白。

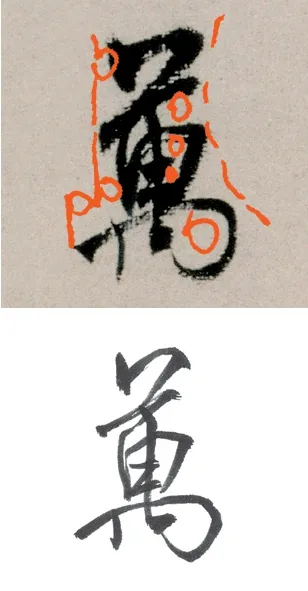

万:草字头用两点一横,两点上齐,横则较斜,中间“曰”部上开下合,形态略方,下部舒展,竖短而细,横折钩的横左伸较多,折笔圆转,出钩宽绰。中竖有弧度,居中有力,折笔短小,使下部留出大空间,整字中间密而收紧,上下疏而舒展。

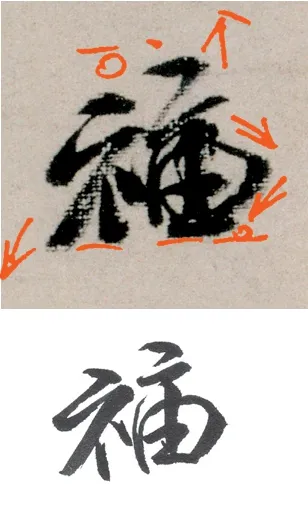

福:“福”字的写法较有个性,整体取扁形,纵向笔画不伸展。左旁撇长竖短,整体不显瘦,下部撇与竖的收笔基本齐平,上点横而下点侧。右部首横尖起平行,“口”部用草法横撇,收笔下带写“田”,左竖直,横则弧行,先向左上斜再转向右下斜,折笔斜向左下,上带牵丝先写中竖,再收笔上带写两横。

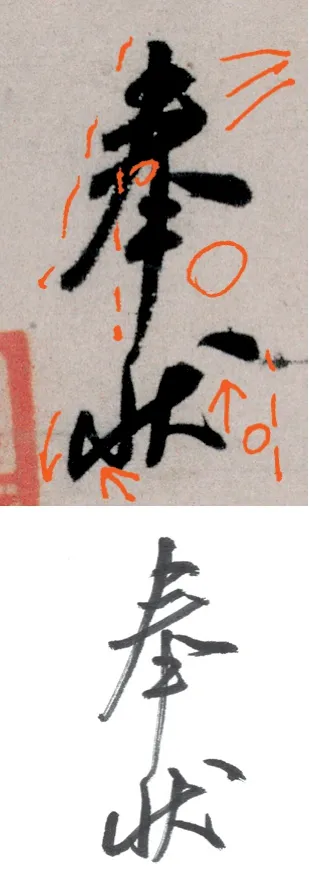

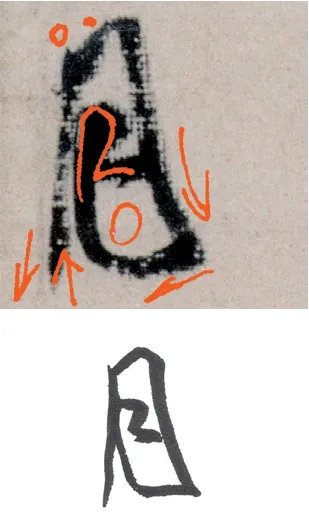

芾:米芾“芾”字行书的写法相近,中间一横时变长短。草字头两竖斜,上开下合,左提上斜,右点下斜,下部收笔处紧密。中横稍长,略向左仲,下部竖与折则呈上合下开之势,与上部形成对比,左竖短而向左下斜,横上斜后再写折笔,向右下斜,出钩上带写中竖,粗壮直长,很有力量感。

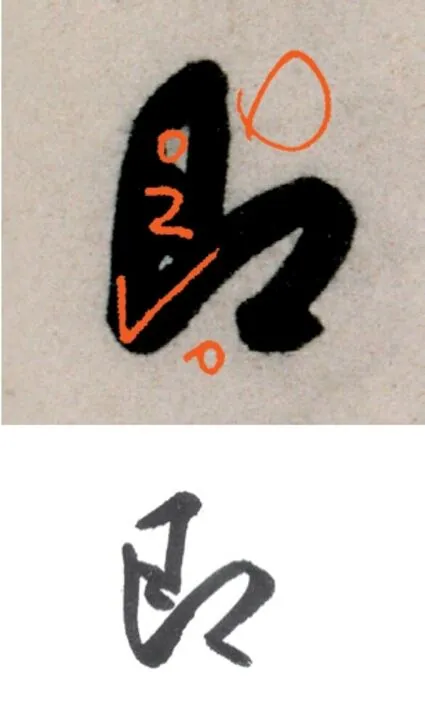

即:行书中偶见借用草法部件,这个“即”字的写法右部单耳旁为横折和点,这样左部呈纵势,右部呈横势。左部因笔画相叠不太清晰,通常有三种写法,一种是横折钩,上带后写竖提,另一种是横折钩加一点,再写竖提,相叠部分也可以是横折加两横连写。

日:行书中“日”的写法通常是竖、横折、两横,而折笔又往往上带出钩,与第三横相叠,所以有省减的写法即用出钩代横,内部只有一横,而且下斜成点状,进而到草书中折笔略向左下斜带出,内部一点或左或右,或居中。

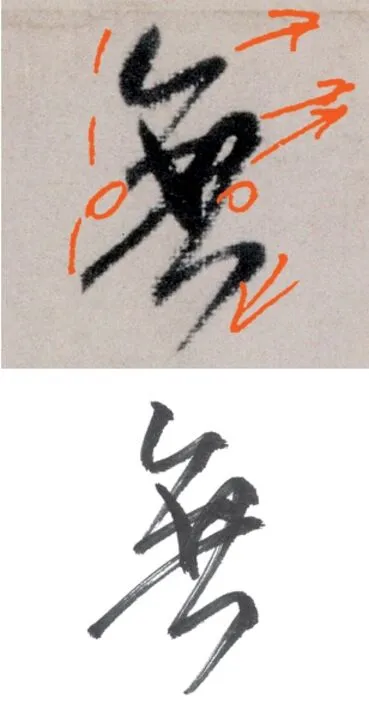

蒙:字形较长,草字头用两点一横,一笔连成。中间较宽,呈上开下合之势,左点向右下斜,点与横钩连写。下部取纵势,横撇较短小,弯钩弧度较大,出钩向左下,再上带写两短撇,与弯钩远离,右部撇、捺缩减为两点,与弯钩相粘接。

恩:上纵下横,上轻下重。上部框形取长方形,右竖较长,左竖略短,上横取弧形之法,以扩大框内空间,使上部空白较多,下部三横间距宜匀。上部笔画均较细,轻松自然。下部左点远出,卧钩起笔部分短小,以留空,出钩较长且粗,与中点相连,第二、三点实连似横,左低右高。下部粗而密,与右竖相交,以求密。

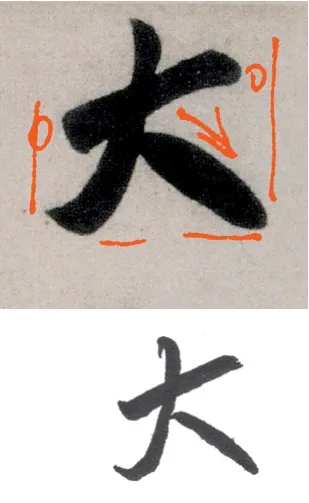

大:笔画少则粗重,首横上斜较多,形态较长,撇画斜,从横的中间偏左穿过,有弧度,收笔粗而向左上带出,捺改用反捺,呈一长点状,中间粗重,两头略细,圆润饱满。

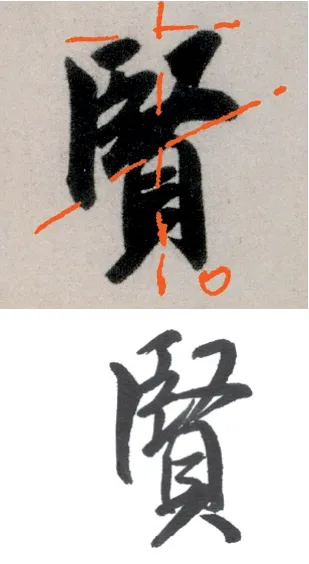

贤:上部取横势,下部呈纵势,上横下纵是这一类字的显著特点。三个部件均呈长势,上部要左低右高,左重右轻,留出一个空白处,使上部可以上插,中间紧密。

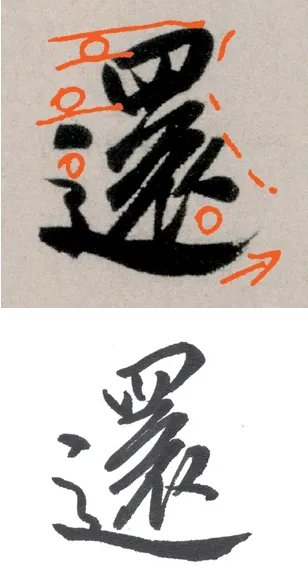

还:“四”部宽扁,横上斜,四个纵向笔画呈上开下合之势。下两横斜度越来越大,撇画顺其角度下斜,形成左开右合之势,竖提居中,撇短点圆,取收势。字底左部宜小,点在中点空隙处,横折折折撇短小弧行,捺画粗重,先左出起笔,平行后即转右下按笔,渐行渐重,捺脚向右上波出。

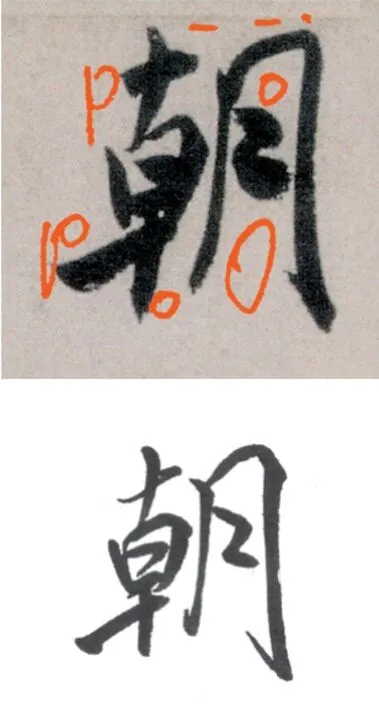

朝:左右占地相当的字,要有高低变化。上部左为竖,右为横,左高右低。下部为竖、撇、横折钩,三者须不齐平,左竖较短,而右横折钩纵向伸展,应右边最低。局部疏密分布来看,左边上疏下密,处理手法是横画之间的距离有大小区别,右边上密下疏,内两横上靠,下部空疏,左右两部分靠紧。

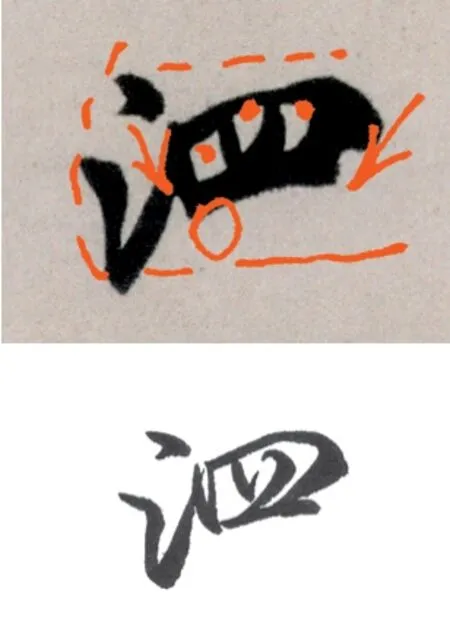

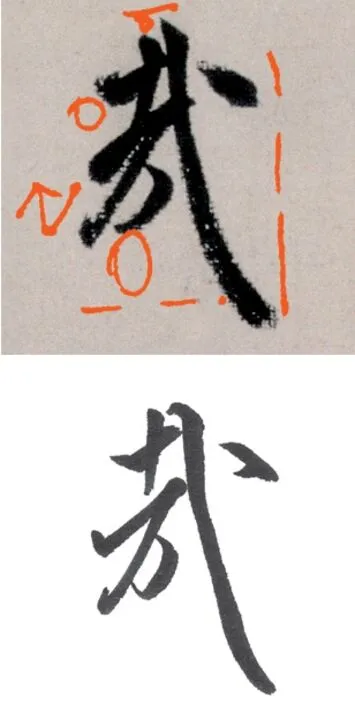

以:整字取横势,用草法。竖提短缩似点状,中点居竖提右部、两点构成一个横势,右部撇和点则连写为竖(撇)折,收笔出锋下带,又似竖折撇,取纵势。左横右纵形成对比,笔断意连,形散神连。

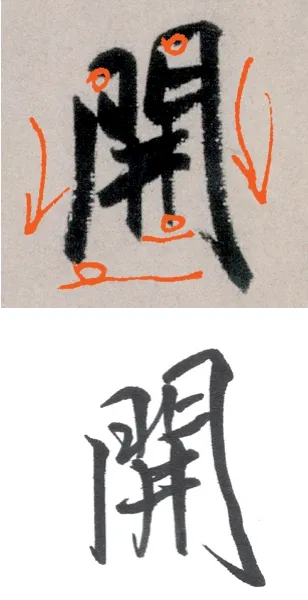

开:字形较长,上合下开,左收右放。左竖呈背势,中间略向右弓出,右纵笔则正好势反,中间向左弓出,左右形成相背之势,右部比左部稍宽略长,一收一放。上部左低右高,下部左高右低。被包围部分稍偏左,两横靠近,上仰下俯,一撇一竖取势略直,左低右高,下部四个纵向笔画参差不齐。

太:横斜而有变化,起重行轻,收笔出锋上带,撇上轻下重,中间轻快,收笔渐按渐提,向左平出,捺画则粗重有力,形短势足,撇低捺高,点接撇离捺,与撇的起笔对齐,整个字重心偏左下,有动态感。

平:形态窄长,取纵势以与上一字取横势形成对比。首横短而呈倒三角形,与下两点一笔而成,牵丝较粗实,两点比上横略宽,下横斜而粗重,起重轻收,向左远出,竖画长而直挺,后段渐重,过横以后长度是上段的两倍左右。

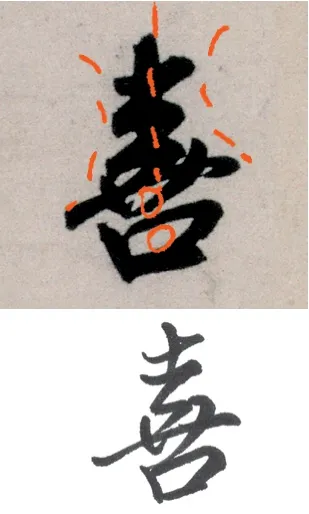

喜:“士”部取纵势,上下两横取势相反,上仰下俯。“口”用草法,长横上斜,两点上开下合,左短右长。下部“口”要宽扁,以承托住上部,上开下合,宽度与上两点相当,字形上密下疏,上收下放。

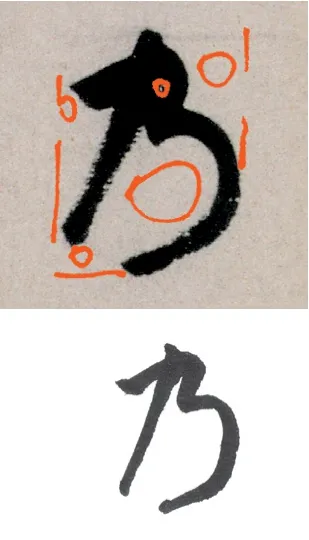

乃:用笔圆润厚实,收笔含蓄。撇画直而向左下,收笔使不出锋,横画短斜,起笔处在撇收笔处右上方,与撇相交,过撇后即向左下折笔,靠紧左撇,使留白极小,再折笔向右上行笔,马上再弧向右下后转下行,继而斜向左下,角度较平,收笔处介于撇、横起笔的中间。整字上密下疏,对比极明显,所谓“密不透风、疏可跑马”是也。

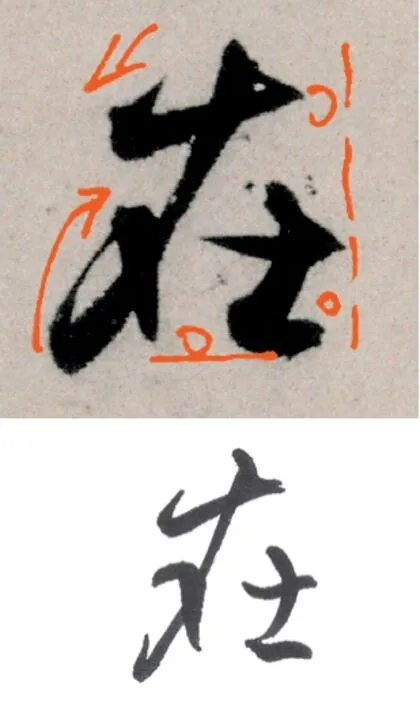

在:中间空疏四周充实,字外空间布白很美。三横角度变化,上横上斜,中横下斜,下横稍平,两竖上开下合,左短右长,左直右弧,起笔分别对正上横的起、收处。最突出的一笔为撇,与横竖牵丝相连,两头重中间轻,有弧度有节奏。

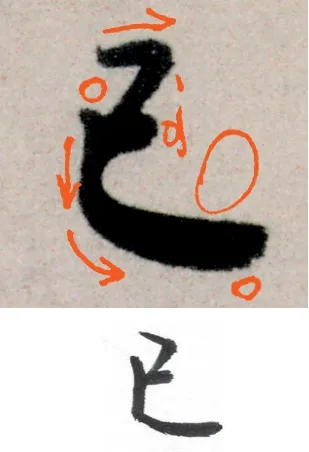

已:笔画少则字形小,用笔可粗重,但不宜太肥肿。横折短小轻捷,第二横稍短而粗,竖弯钩先收后放,竖短而直,横则粗而向右下略斜,使不出钩,含蓄待放。字形上小不大,上收下放。

芾:用笔细挺,流畅劲挺。草字头习惯性笔顺为先竖后挑,再竖后点。挑呈上仰之势,与竖相交,而点则下俯之势,与竖相接,两竖上开下合。中横左伸右缩,有较大弧度。下部三竖呈上开下合之势,左竖向左下斜,右横折钩向右下斜,中竖直中带曲。

薄:上疏下密,上开下合,上放下收。两点笔断意思连,细巧而远离,留出大片空白,横略比两点宽度短,左低右高,与下部相离,显得空灵。三点水省减中间一点,以牵丝代替,上点起笔与横的起笔对正。下右部笔画多则减之,两横画上短平下长斜,最后出钩与点连写。

留:上部用草法,形似三点,首点向下后右带,中点斜带,第三点长而向左下撇出,嘎然收笔接写左竖,再向上弧形写横折,折笔稍向左下斜。再先写竖后写两横,中横与左右都相离,下横封口,字形上开下合,上密下疏。

泗:左纵右横,左右相连宜紧。三点水呈弧形,中点偏左,上两点相离,下两点相接,一离一合有对比。右部四竖上开下合,竖短横长,位置稍偏上,有上昂之势。

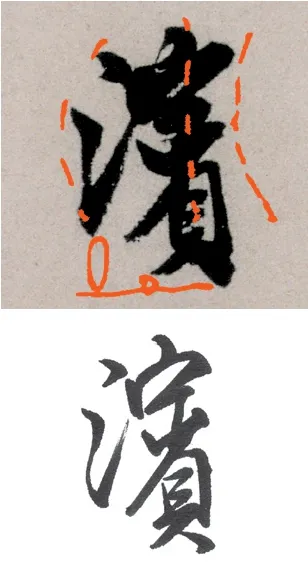

滨:上一字呈横势,“滨”字取纵势。三点水略短,左收右放。上两点离而下两点合,第三点收笔牵丝与右边第一点相连,该点呈弧形,出锋与第五点相连,取纵势,用笔很重,横钩短而取收势,横、竖、点、点、撇虽笔断而意连,撇向左下伸展意欲抱上。“贝”部稍偏右下,用笔略轻。留出左下大片空疏处,字形上部合拢,下部分开。

丞:上部粗重,下部细巧,上疏下密,上放下收。第一个横撇宜小,弯钩宜大,出钩较平,以补左撇下空白。左边横撇要横短撇长,与弯钩相离,右部撇短捺长,捺与弯钩相交,左离右合有变化。下横细短与钩相接甚密,四点靠紧,上合下开。

然:用笔浑厚,笔意连贯。首撇重而长,折笔连写横撇,第二撇收笔上带写两点,第二点顺势与右横连成一笔,收笔迂回上挑,撇捺写成竖折折撇,下部四点连成一横。字形上小下大,结合紧密。

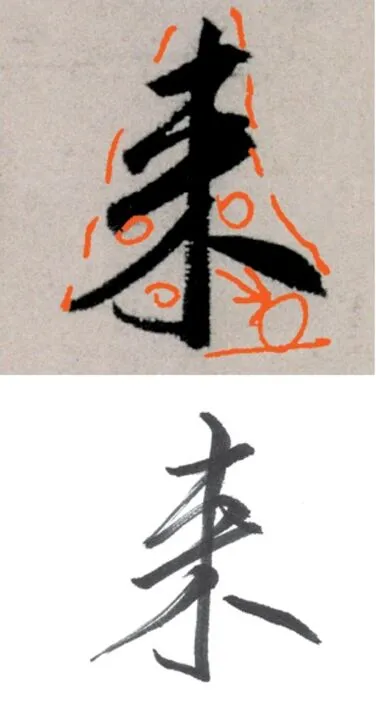

来:字形较大,笔画间放得开。首横上斜,与下两点相连成一笔,第二点与第二横依然相连,竖钩长而偏右,使左放右收。撇长弧,从竖钩的中间略偏下部相接,捺改为长点,长而圆转。

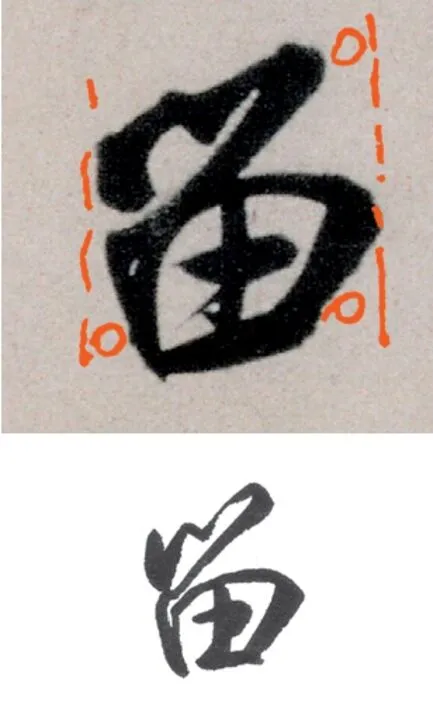

思:字形呈宽扁状,上收不放,上密下疏。“田”部竖短横长,上开下合。“心”部较宽,左点与上横相连,卧钩较平,出钩处偏右,钩出较实,与中点连写,中点又与第三点连笔似横,这样“心”部形成左疏右密,与上部“田”的左密右疏形成对比。

岂:上横下纵,上粗下细。“山”部竖短似点,中竖直,左竖向左斜,右竖下带似撇。下部横画左起于左竖的左下方,长而上斜,“口”则用上连、下连的一横代替,两点则一平一斜,末横平而偏右,整个“豆”部好像连写的四个横画。

无:行书繁体的“无”有很多种写法。撇横连写,撇短横长,牵丝写中横,稍长于上横,第三横很斜,也较长,三横形成左开右合之势。中间四短竖简化成连笔的两竖,呈上开下合之势,形态较长,与下两横相交,第二竖与下四点连写,四点呈横撇状,收笔下带较长。

念:上下密,中间留出大片空白。撇长而纵,捺短而回锋带写一点,取横势,实连写下横,均包含在长撇内,下“心”用草法三点代替,左点斜左,中点平带,右点向左下撇出,形态较长。

哉:字形窄长,重心向右下偏斜,上收下放,左收右放。首横起重收轻,竖短而弧行,下横长而上斜,收笔连写撇,长而斜,收笔带钩上挑,横折钩含蓄,斜钩上与竖靠紧,斜中带曲向右下重按快行,收笔重但不出锋,末点在第二横末偏右的位置。

谨:左低右高,左疏右密。行书中言字旁往往用草法,竖画为两横的连写,提为“口”的草法,同时借用竖末,将横折提减为提,左右之间分开留出空间。右部两点渐高,短横错落于左部点、横中间,不可齐对,中间“口”部扁而开左下口,下两横短收,最后写一竖。

奉:字形较长,重心偏左下。三横由短到长,角度由平到斜,撇长而有弧度,收笔重按后向左上收笔,与捺呼应,取长势(长点),起笔与之相离,下两横短小,最后一竖起笔对正撇首,先直后弧,偏左下。

状:与上字相反,取横势。起笔接上撇末,稍提直下,向左上钩出实连写两点,一点纵下,一点横提向右,与右横连写似一笔,横末迂回向左上连写撇,形态不宜长,内收写捺,取反势为长点,收笔牵丝上挑带出,最后一点侧而上引,偏右较多。

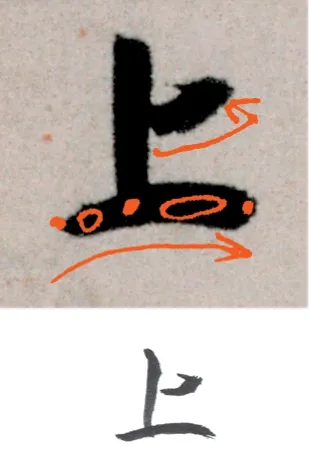

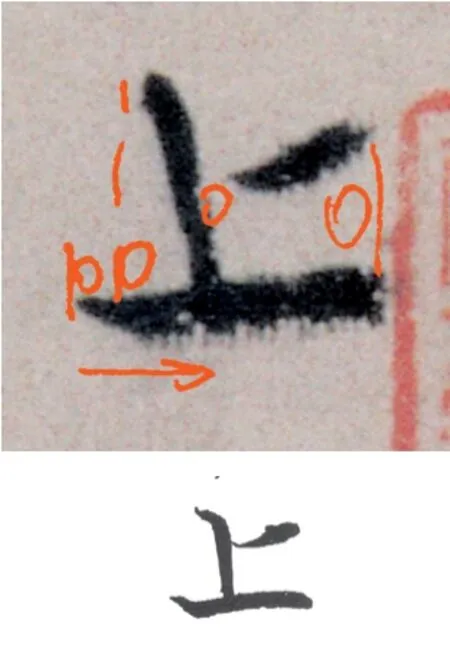

上:笔画少的字,形态不宜大,用笔稍重。两横上仰下俯,上短下长,竖画长直。“上”字的笔顺可以有两种,先竖后横或先横后竖。先横后竖的,横的收笔向左上,先竖后横,横的收笔一定向左下,与下一横呼应,草书中三画皆似点状。

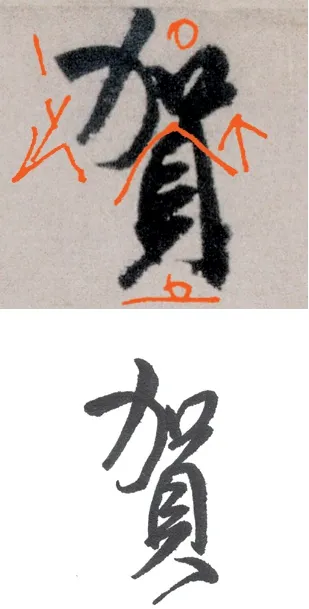

贺:上下结构中上部又分左右两部分的字,上部要左低右高,空出右下部以让下方,这样交错组合,使中间紧密。左上“力”部横平圆转斜下写钩,弧度较大,撇则较直而劲挺,整体形态夸张,取放势,而右上“口”部则紧缩粘左,下“欠”部偏右,与上部靠紧,两竖左短弧,右长直,左收右放,左参差右直齐。

不:上小下大,上收下放。“不”字横与撇一收一放,横短则撇长(也可横长撇短。横与撇连写,横的起笔承上笔意,自右上带下牵丝,再折转写横,撇有弧度,收笔向左上带出,中竖短小,尖起圆收,最后一点形长角度平,从竖的中间起笔,与之相接。

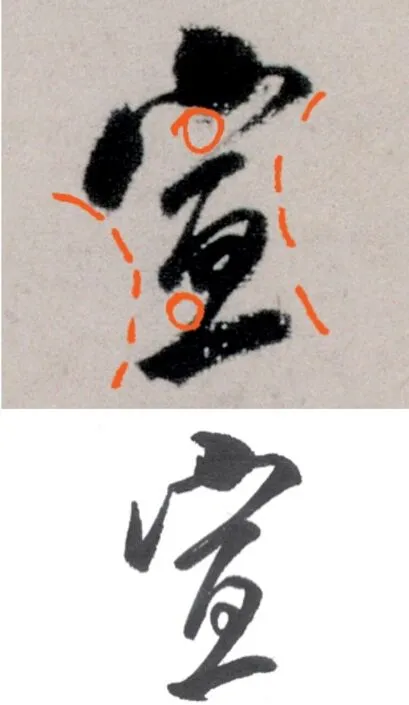

宣:字形拉长,粗细对比幅度较大,首点粗圆似面,左点略方整而粗壮,横钩突然变细而挺。出钩下带写横,使上下两部分之间的空白变大,下部横向间距整体变大,字形就长了。下面五个横画中间三横较密,上下两横则空疏。

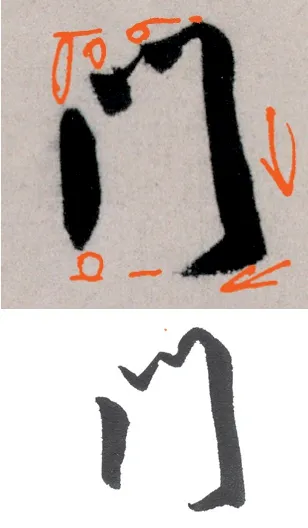

门:左收右放,先写左竖,短而沉稳,再写两点,左低右高,左纵右横,牵丝相连,横折钩纵伸,中间微向左突出,两竖左右相背,用笔由轻渐重,出钩平而微向左下拖行。

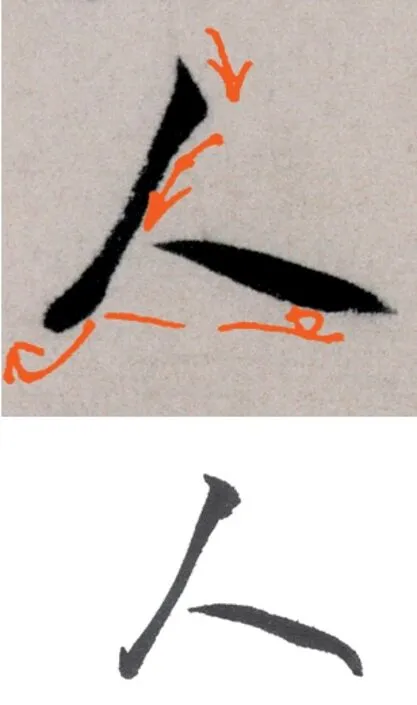

人:为了整体章法上的变化需要,笔画少的字,如果有伸展性笔画,则字形可以变大,用笔随之变粗。“人”的一撇起收均重,中间略细,但挺拔有力,形态舒展。捺画与之相离,起轻行重,起行之间角度转变很小,几乎同一方向,收笔渐提渐行,尖状中收。撇捺异势,角度有变化,收笔方式不一。

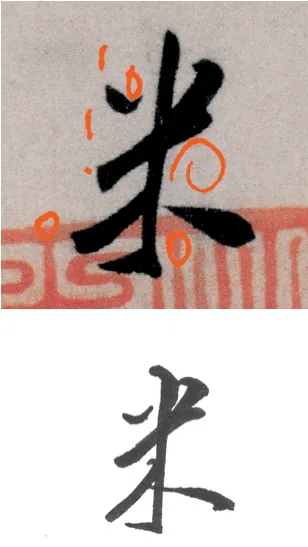

米:字形略长,上收下放。该字属左右基本对称,容易死板,如何变得有动态感?首先是中竖变斜、变弧,产生了不稳定感,再以最后一点较重和位置偏下来平衡重心。四点两离两接,不致松散。

芾:在本帖中已出现过三个“芾”字,结字大同小异,用笔变化不一。草字头两竖粗重,提、点较平,与两竖相接甚密,形成上密下疏。中横稍长,左竖短斜向左下,横折钩较长,向右下斜,形成上合下开之势,稳定重心。中竖最长,如一柱擎天,充满力量感。

顿:字形比其他字略小,用笔快捷流畅。左窄右宽,左疏右密。先写横再写竖提,竖放提收,中间的竖提和竖后写,且用省减为一提,与右横连写,浑然一笔而成。后面则一笔连成,以斜线和弧线顺连而成。

首:与“顿”字相连,上放下收,一笔而成。两点粗放,间距拉开,一横一纵取势。下横略短,上斜幅度较大,下部省减成两点(或两个横撇),向右下倾斜。整字上横下纵,上重下轻,上下错位,富有动感。

再:横短平似点,连笔下带写左竖,斜而有弧度,收笔上引,横折钩的横下斜,竖的弧度较大,出钩上包,最后两横上仰下俯,与左右两纵笔相交,行书中,中竖一竖往往省减。

拜:为草书,形态与“行”的章法相近。区别在于通常“拜”的左边收笔向左上绕到右上为多,而“行”则自左下直接上连到右上。此帖中左部直竖由轻渐重,右一弧线呈半圆状。

新:与开头“新”字不同之处是下部高低不一样,这里左低右高,参差幅度较小。首点轻巧趋横,首横长而连写下两点,两横较短相连,竖钩上插,两点改为一提。右部两撇一横一纵,横居竖撇中间,最后一竖右起左收,有弧度。

恩:上方下扁,上部竖短横斜,横画中间弧行,内部细居下,使上部留空。下部宽扁,为使字形紧密上横收笔接写下点,卧钩较平,后两点上斜分布,与钩势相反,中间紧密。

吏:上小下大,上收下放。横短平,“口”扁且呈上开下合之势,竖撇上段较直,势上昂,下部平行向左,出锋上翘后写捺,先重后轻,如利刃斜下,没有捺角。

部:左高右低,左收右放。左部点画相连紧密,中横较放,向左伸求参差变化,右部横撇弯钩的高度比左部稍短,须横平短、撇斜长,弯钩先向右下斜再折向左下后向左上出钩,弯得比较夸张,最后一竖起笔比左点略低,行笔直挺,下部较长。

侍:左窄右宽,各自呈窄长形。首撇粗壮伸展,弧势较小,竖细挺居撇首,横向左伸,右部则纵伸,“土”部宽扁,与单人旁靠近,“寸”部窄长而偏右下,留出大片空白,最后一点与短横相接,以求“虚腹”。

郎:左收右放,左斜右正。点小横短,折笔略长而纵下,两短横下斜,化为点状,竖提的竖向左下斜,以破左侧呆板,提的中间稍顿略重,出锋上连,与下一笔相连,横撇弯钩上放下收,上疏下密,竖画长而直挺。

平:形态窄长,取纵势以与上一字取横势形成对比。首横短而呈倒三角形,与下两点一笔而成,牵丝较粗实,两点比上横略宽,下横斜而粗重,起重轻收,向左远出,竖画长而直挺,后段渐重,过横以后长度是上段的两倍左右。

坐:字形取斜势,两个“人”部左低右高,第二点收笔上挑连写竖画,起笔位置在两撇中间,没有上升为最高,竖收笔接写短横,折转较小,中横上弧,收笔下斜行连写下横,形态较长,宽度与上部相当,角度很斜,使字的重心向左下偏斜。

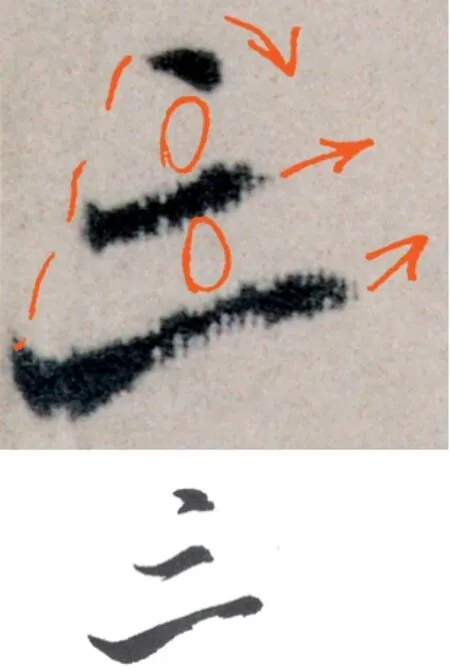

三:三个横画长度依次变长,第一横最短,缩为一点。角度变化大,首横下斜,第二横较平,第三横上斜较多,形成左合右开之势。

月:上小下大,首撇直下挺劲,横起笔重,行笔渐轻,换锋折笔直下,中间变向右下斜,出钩向左平行,再连笔较粗向上,接写两短横,靠近而显紧密。分割出三个空间有大小,下部最大,中间最小,上部次之,这样的变化使简单的字变得复杂,增加空间感。

三:这个“三”字重心向左下偏,三横依次变长,首横短平上仰,第二横略长而平,两横牵丝意连,第三横最长,角度上斜明显,左开右合,间距较大,显得空灵。

日:“三”字末横收笔实连下带写竖,用连带的笔意延伸了短小字的竖画,横折短小,两短横用弧线替代,笔短意长。

上:先写短横,取仰势,略上斜。再写竖,与短横相离,且向右下斜。下横势平形长,上部有动态感,而下横则静态,尽管笔画很少,依然可以处理成动静结合。

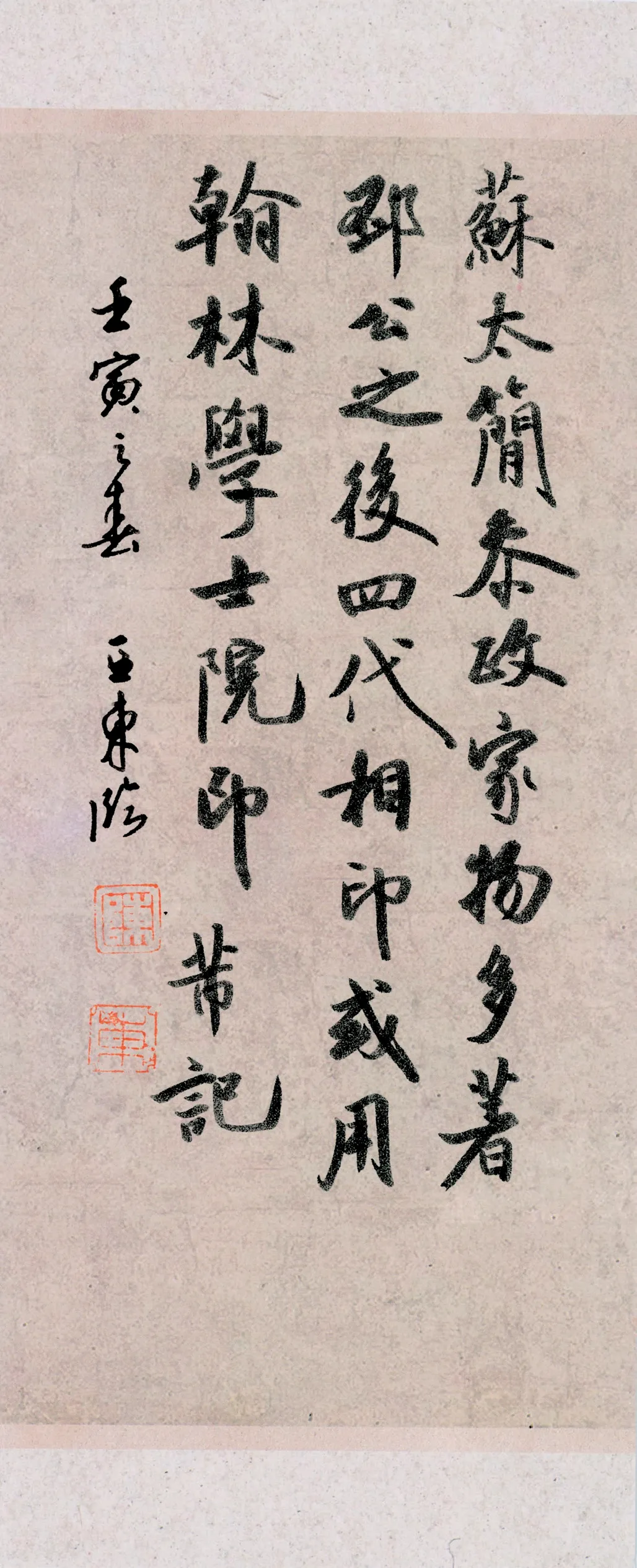

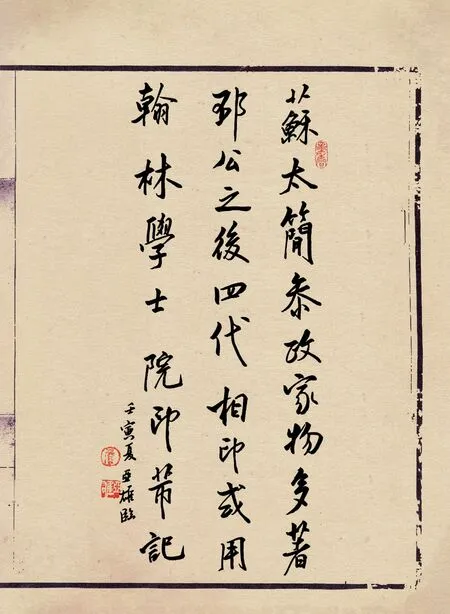

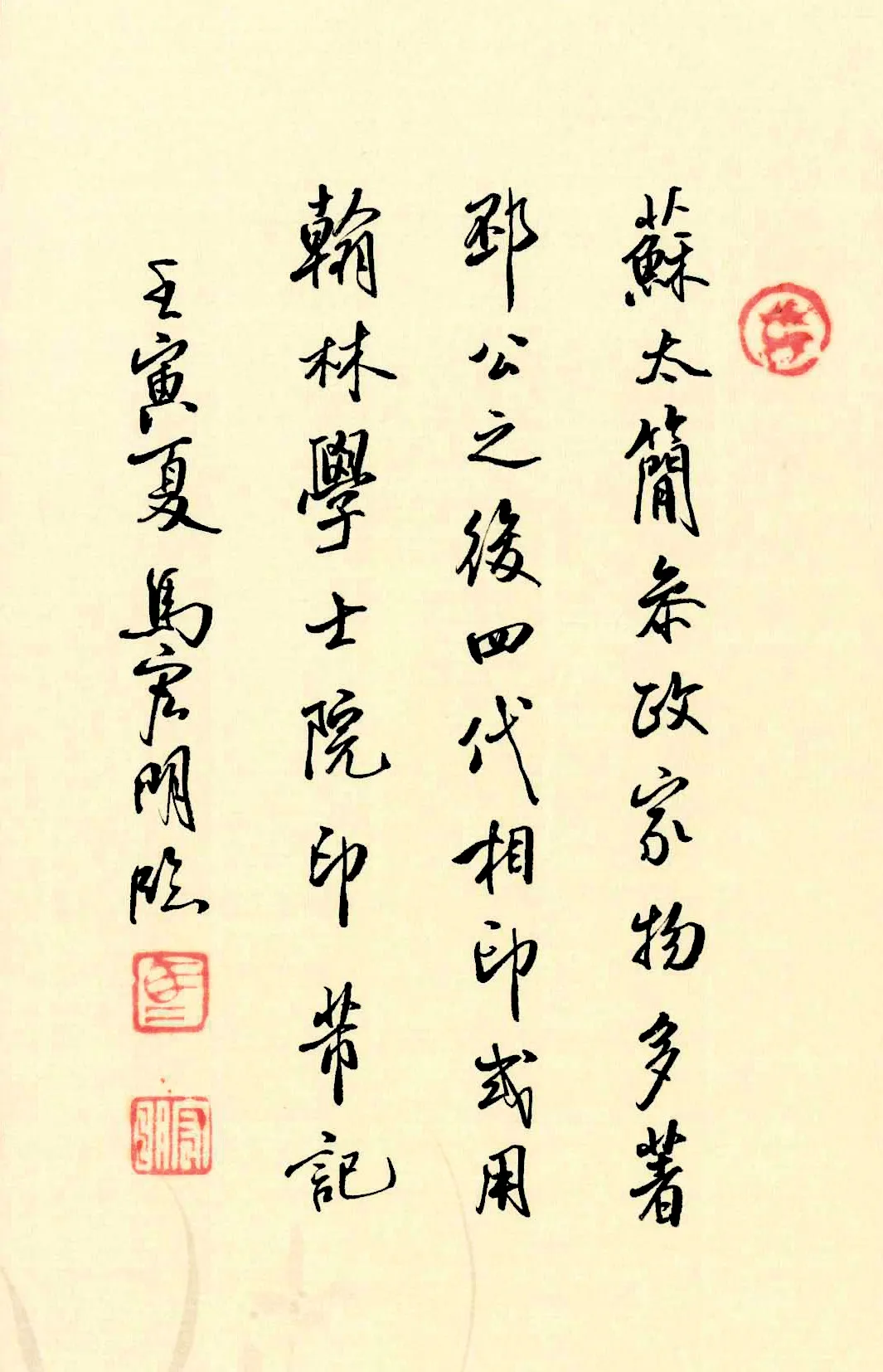

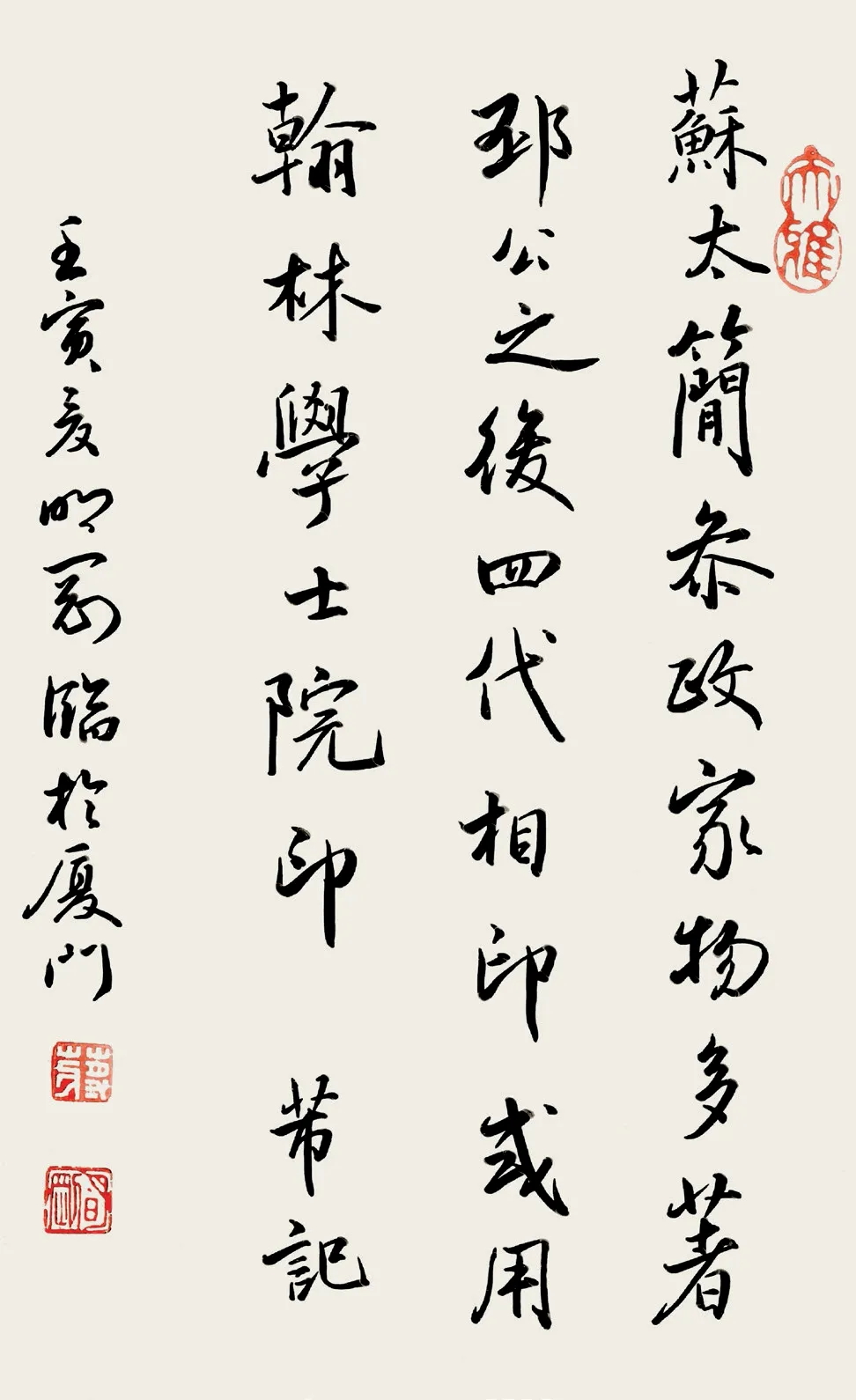

丁国东(江西九江)曾获第13 届中国钢笔书法大赛一等奖

陈亚东(江苏盐城)曾获第13 届中国钢笔书法大赛二等奖

占亚雄(湖北黄石)曾获第13 届中国钢笔书法大赛三等奖

马宏明(甘肃天水)曾获第13 届中国钢笔书法大赛三等奖

蒋明刚(福建厦门)曾获第13 届中国钢笔书法大赛二等奖

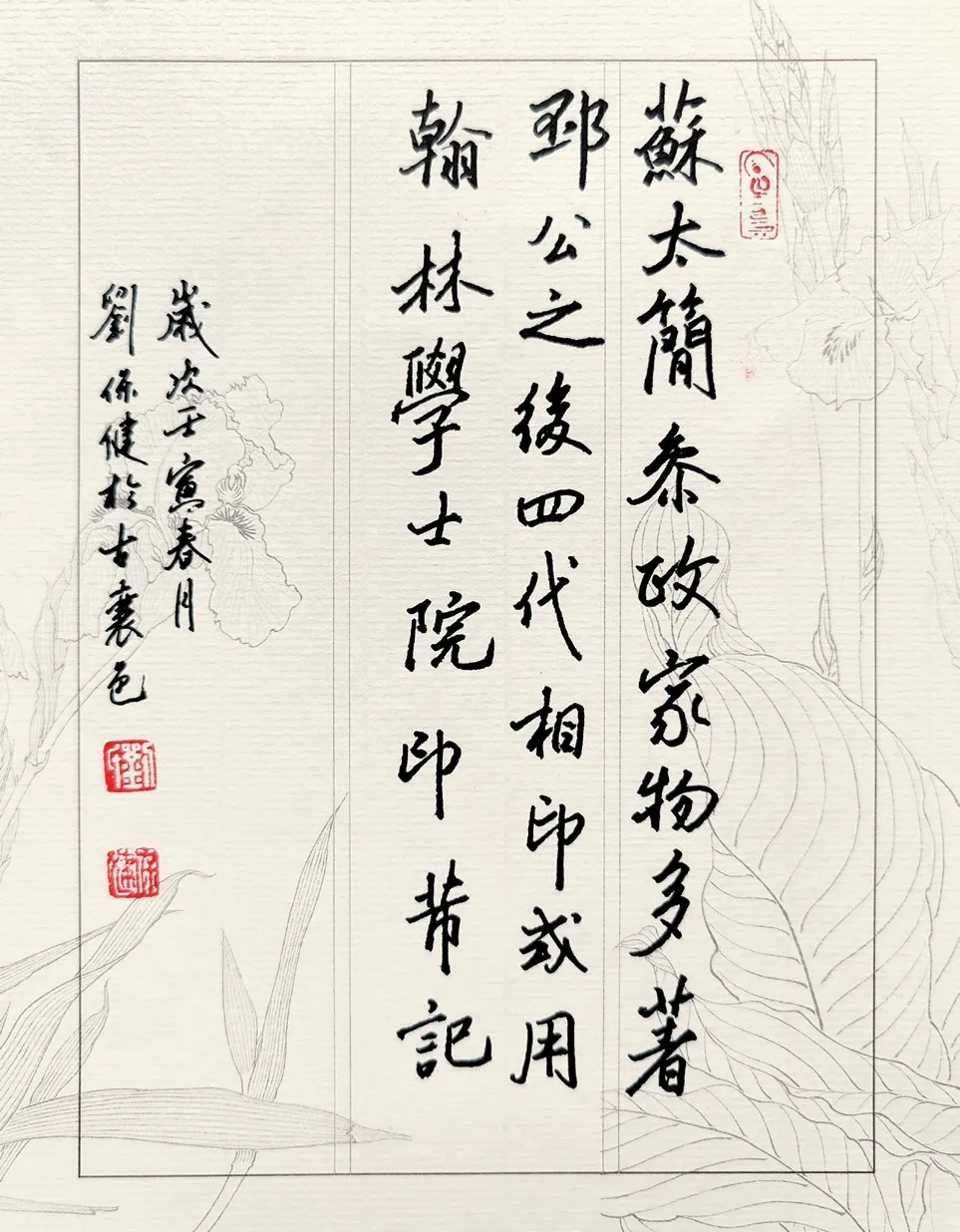

刘保健(河南商丘)曾获第13 届中国钢笔书法大赛优秀奖

吴玉霞(湖南衡阳)曾获第13 届中国钢笔书法大赛三等奖

杨金龙(江苏苏州)

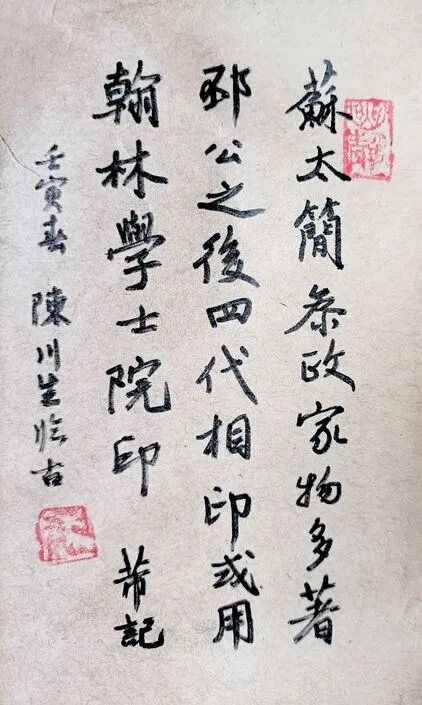

陈川生(四川都江堰)曾获第13 届中国钢笔书法大赛三等奖

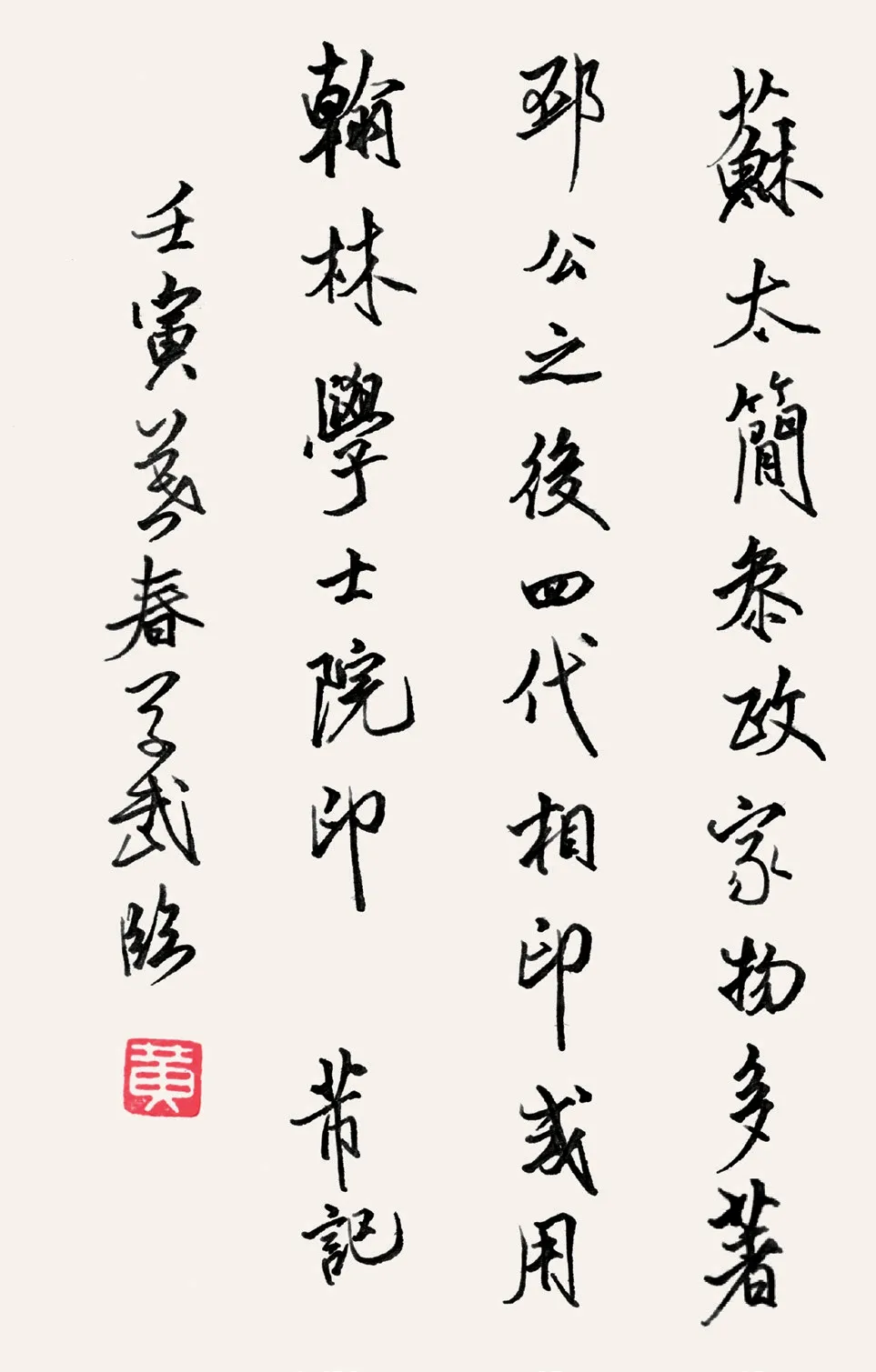

罗 凡(重庆)

黄学武(安徽淮南)曾获第十三届中国钢笔书法大赛优秀奖

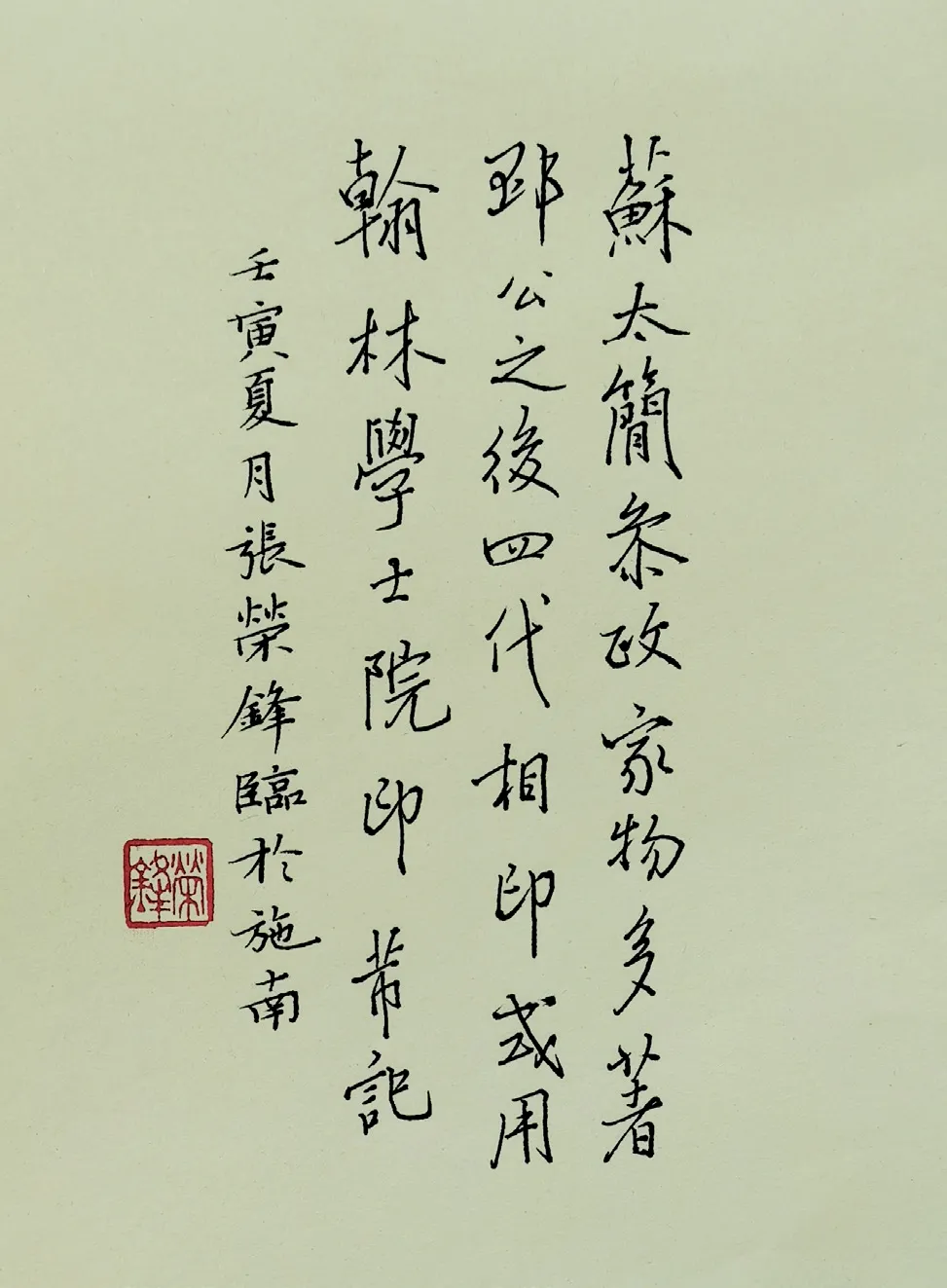

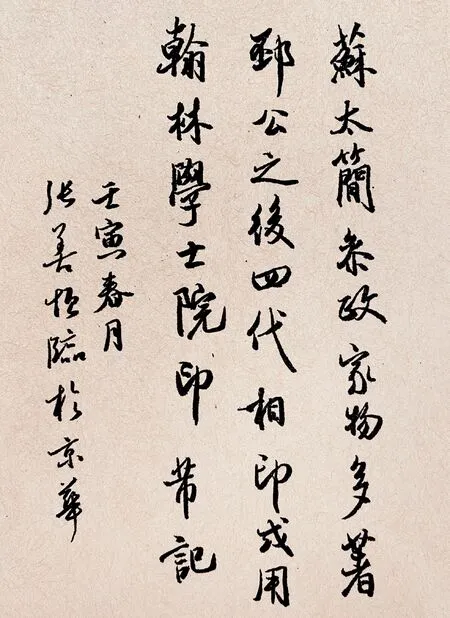

张荣锋(湖北恩施)

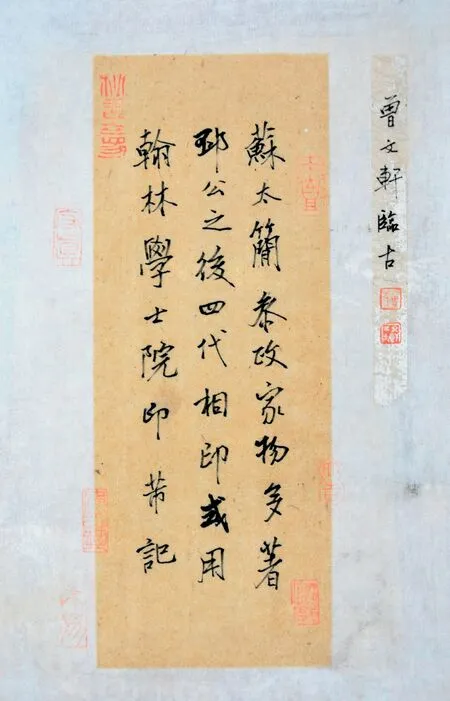

曾文轩(湖南娄底)

张善恒(北京)

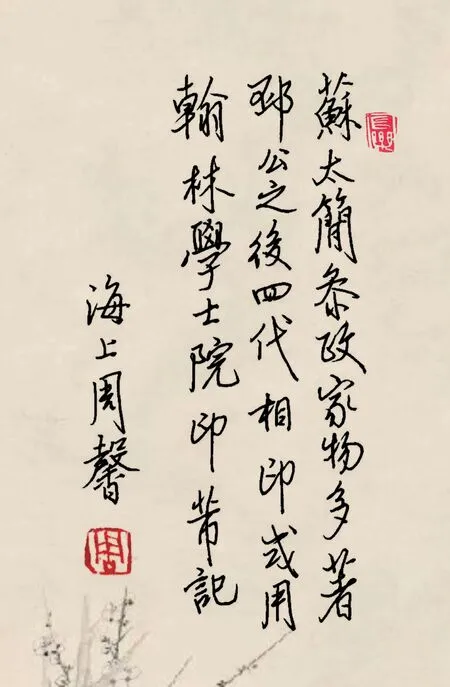

周 馨(上海)

张治富(江苏昆山)

张 辰 (浙江宁波)

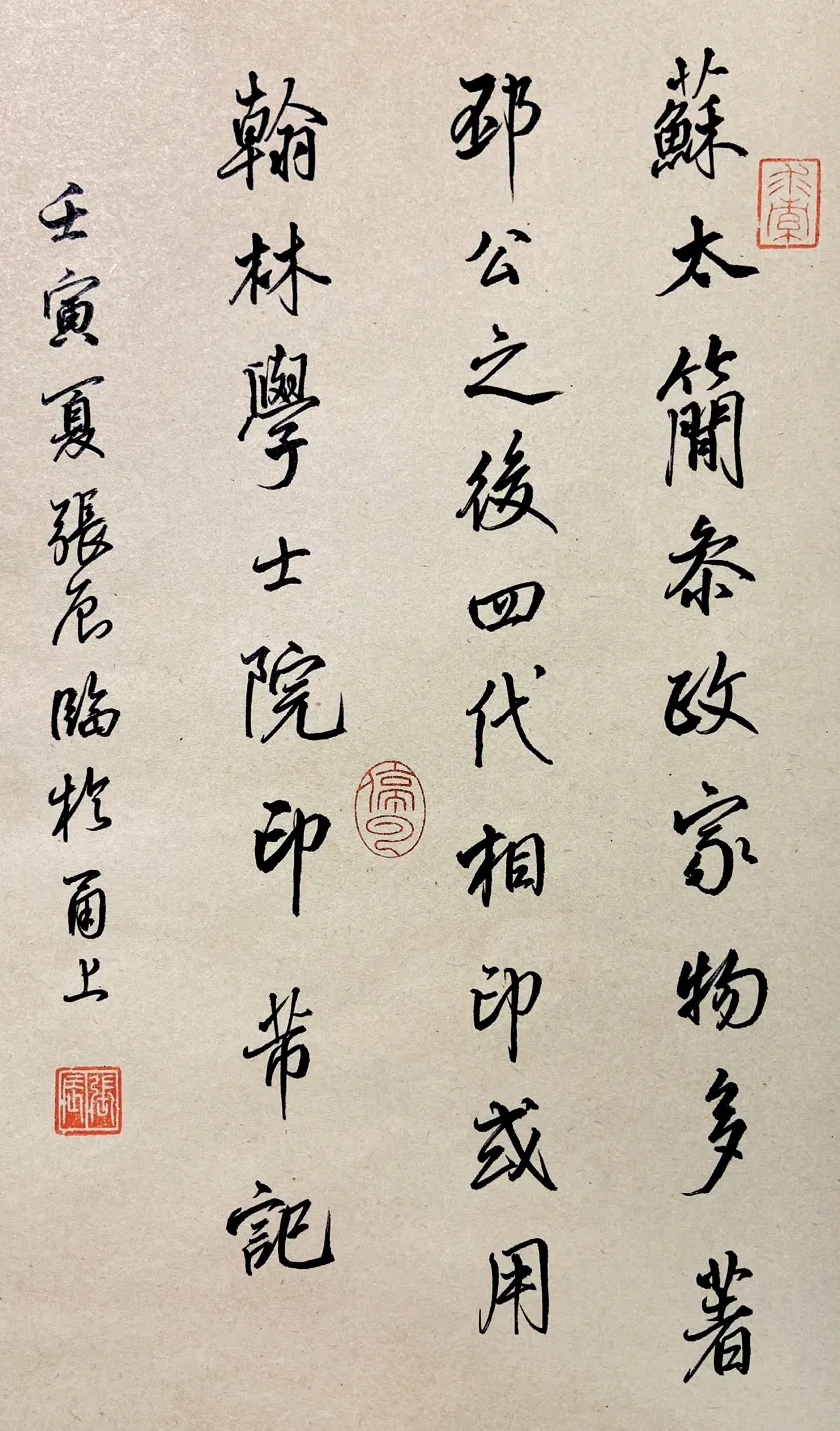

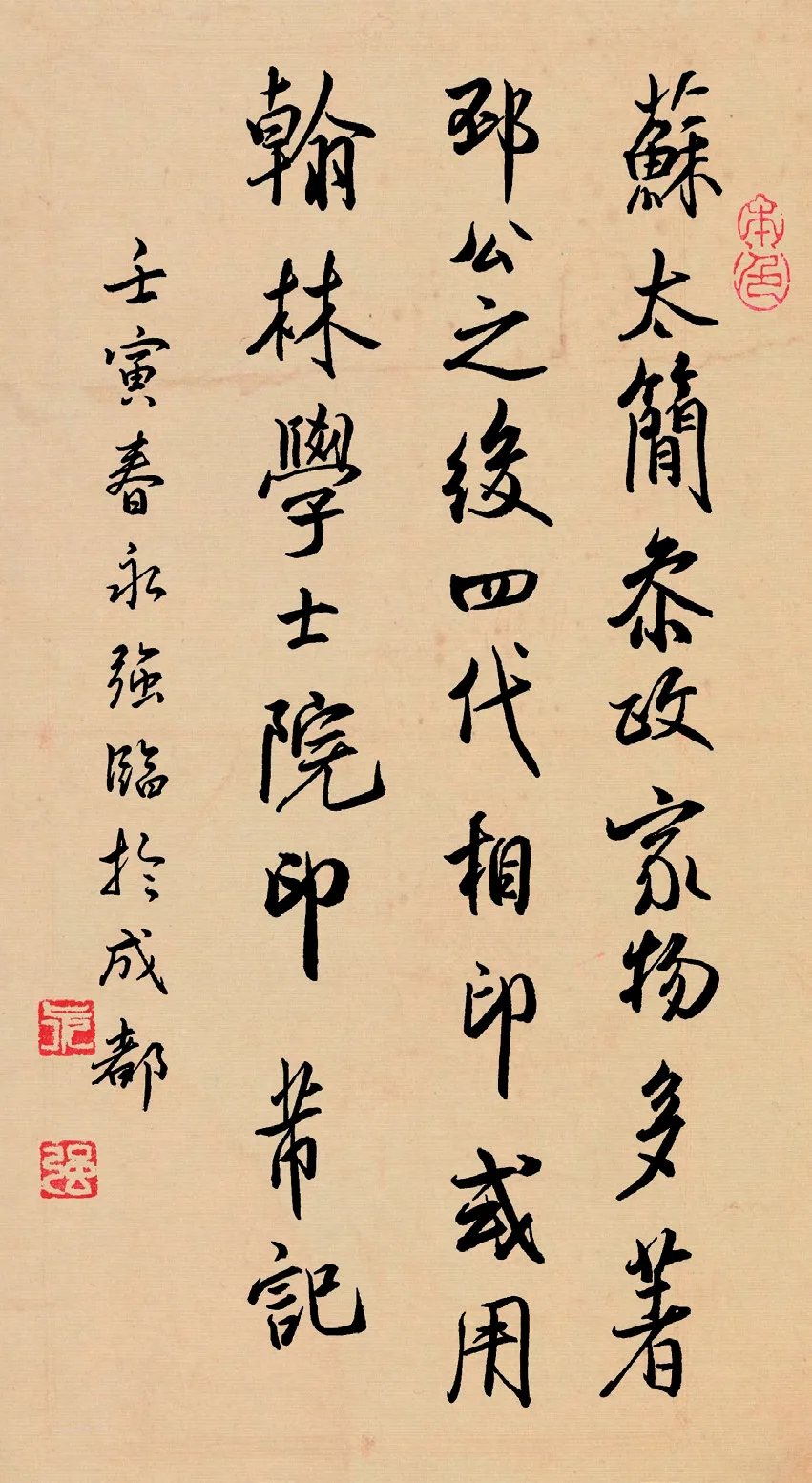

朱永强(四川成都)