含聚丙烯酸酯支链的接枝田仁粉上浆性能

王双双,陆浩杰,金恩琪,李曼丽,周 赳

(1.绍兴文理学院浙江省清洁染整技术研究重点实验室,浙江绍兴 312000;2.浙江理工大学纺织科学与工程学院(国际丝绸学院),杭州 310018)

田菁籽为豆科草本植物田菁的种子,田菁是中国常见野生植物之一,广泛分布于琼、苏、浙、闽、粤等南方省份,其中尤以海南的田菁产量为高。田菁籽俗称野绿豆,经筛选、烘干、研磨加工后的产物即为田仁粉(SG)。国外愈演愈烈的“新冠”疫情与东非、南亚的严重蝗灾引发印度、越南、埃及等主要产粮国的粮食大幅减产,相关国家陆续出台政策限制粮食出口[1-3],导致纺织浆料领域内消耗量长期居于首位的淀粉及其衍生物[4-5]的价格呈现出不断上涨的态势。来源广、价格低的田仁粉并无食用价值,却较好地满足了疫情大背景下“上浆不用粮”的需求。田仁粉的主要成分为甘露糖与半乳糖的缩聚物,其分子链上有大量的羟基,适用于亲水性纤维所纺纱线(如棉纱、黏胶纱)的上浆,对涤纶纯纺纱与高比例涤/棉混纺纱的上浆效果却不甚理想,使用局限性较大。涤纶又名聚对苯二甲酸乙二酯纤维,其分子链中含有数量庞大的酯基,依据“相似相容原理”,在田仁粉分子链上引入酯基有望突破该类浆料的使用局限。

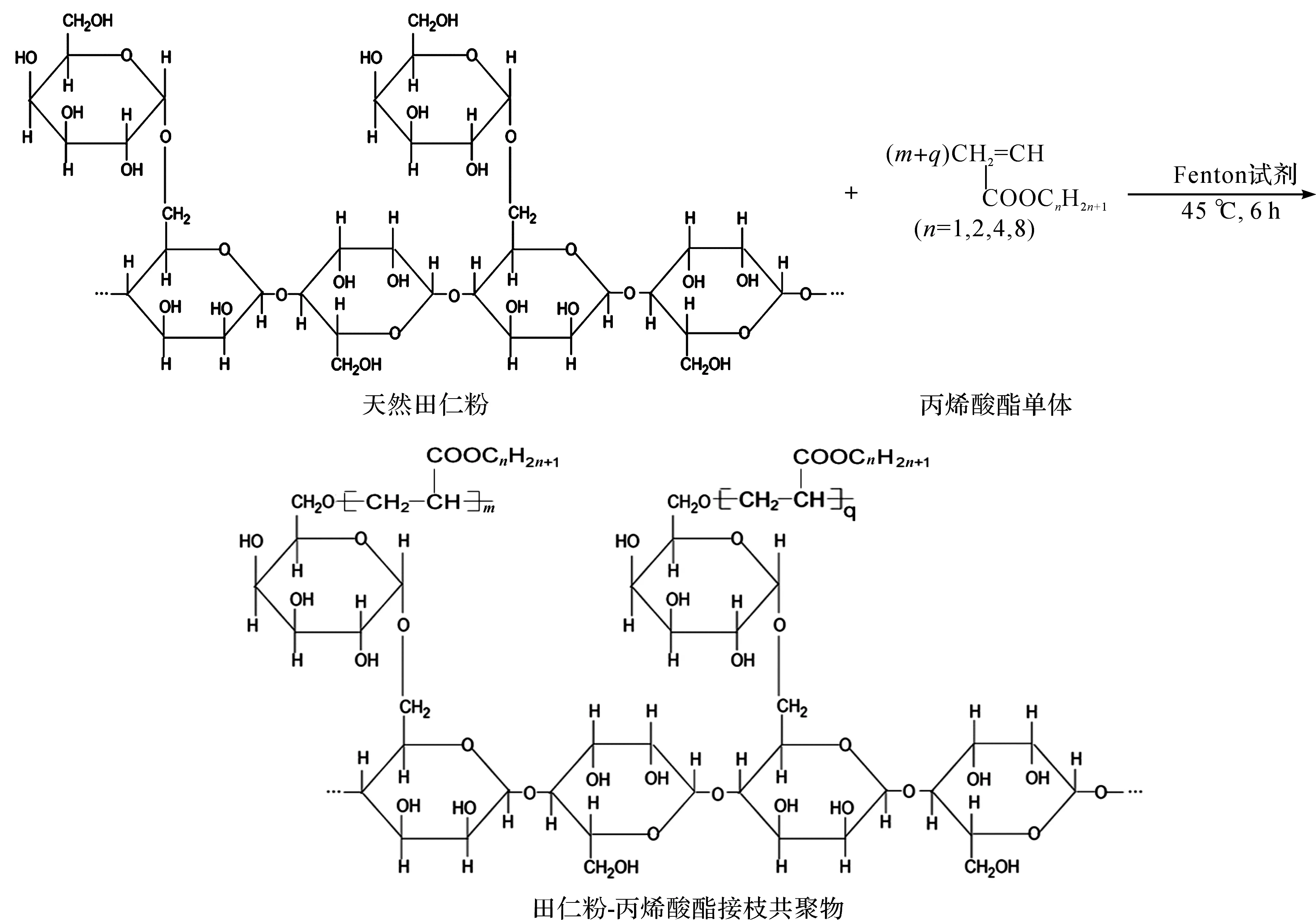

本文以自由基聚合中较常用的Fenton试剂作为引发剂,将碳链长度有所不同的4种丙烯酸酯单体(丙烯酸甲酯(MA)、丙烯酸乙酯(EA)、丙烯酸丁酯(BA)、丙烯酸异辛酯(EHA))分别接枝到田仁粉的分子链上,以向浆料大分子中引入大量酯基的方式提高田仁粉对涤纶纤维的黏附能力。本文通过对接枝了不同碳链长度丙烯酸酯单体的改性田仁粉所浆涤/棉65/35混纺纱进行性能对比,系统探究丙烯酸酯的碳链长度对浆纱主要性能产生的影响,进而探明适于田仁粉接枝改性用的丙烯酸酯碳链的适宜长度,使接枝改性田仁粉的浆纱对象拓展至高比例含涤纱。

1 实 验

1.1 材料与试剂

实验材料:田仁粉(河南郑州千里行科技股份有限公司);30%H2O2、(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O、MA、EA、BA、EHA、对苯二酚、丙酮、KBrO3、KBr、HCl、KI、Na2S2O3、H2SO4(国药集团化学试剂有限公司),以上化学试剂均为化学纯;涤/棉(65/35)经纱由潍坊正华纺织有限公司提供,细度13.0 tex。

实验仪器:HH-1数显恒温水浴锅(常州国华电器有限公司),D2010W数显电动搅拌器(上海司乐仪器有限公司),Nicolet 380傅立叶变换红外光谱仪(美国Thermo Fisher科技有限公司),JC2000D2型接触角测量仪(上海中晨数字技术设备有限公司),NDJ-79型旋转式黏度计(上海同济机电厂有限公司),GA392型电子式单纱上浆机(江阴市通源纺机有限公司),YG023A型全自动单纱强力仪(台州方圆仪器有限公司),LFY-109B型电脑纱线耐磨仪(山东省纺织科学研究院),YG171B-2型纱线毛羽测试仪(常州第二纺织仪器厂)。

1.2 接枝改性田仁粉的合成

将干态质量为10 g的天然田仁粉分散于50 mL 的蒸馏水中,将该分散液置于恒温水浴锅中缓慢加热并伴随机械搅拌,搅拌速度设定为 400 r/min,反应前向盛有田仁粉分散液的四颈烧瓶内通入高纯氮气至少30 min以排出瓶内氧气。将3.36 g的氧化剂H2O2与0.7744 g的还原剂(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O分别溶解在10 mL的蒸馏水中配制成水溶液,温度上升到45 ℃时,将H2O2溶液,(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O溶液以及丙烯酸酯单体分别通过滴液漏斗同时向烧瓶内滴加,控制滴液速度使三者在15~20 min内同时滴完。依据已有研究结论[6],当改性田仁粉的接枝率为(19±2)%时,接枝田仁粉浆料对涤纶纤维的黏附性较优。故经大量探索性试验后,确定投料时MA、EA、BA、EHA的质量分别为2.2、2.3、2.5、2.7 g。反应体系浴比为1∶7,从反应物滴加到接枝共聚的整个过程均在高纯氮气的保护下进行。反应6 h后,停止氮气输入。用适量蒸馏水溶解终止剂对苯二酚,对苯二酚与田仁粉的质量百分比为2%,以滴液漏斗向瓶内滴加对苯二酚水溶液后,再充分搅拌 15 min,终止接枝共聚反应。最终,将反应产物充分抽滤、洗涤以去除所有未参与聚合反应的残留单体,滤液收集完毕后密封待测、接枝产物烘干后密封储存。天然田仁粉与丙烯酸酯单体的接枝共聚反应如图1所示。

图1 田仁粉与丙烯酸酯单体的接枝共聚反应示意Fig.1 Schematic diagram of graft copolymerization of sesbaniagumwith acrylate monomers

1.3 接枝率的测定

首先,通过滴定接枝共聚后滤液中单体的双键来确定接枝后残留的丙烯酸酯单体的质量,该质量可通过溴法滴定得到。该方法的原理是丙烯酸酯单体的双键与溴反应,其中,溴是HBr与HBrO3反应而得。单体双键与溴反应后,多余的溴与KI作用,生成的碘最终用Na2S2O3标准溶液滴定,滴定过程参照范雪荣等的方法[7]。残余单体W1的质量通过式(1)计算而得。

(1)

式中:W1为残留丙烯酸酯单体的质量,g;V0为空白试验所消耗的Na2S2O3标准溶液的体积,mL;V1为样品试验所消耗的Na2S2O3标准溶液的体积,mL;V为所取样品的体积,mL;C为Na2S2O3标准溶液的浓度,mol/L;Vf为滤液的总体积,mL;Ma为丙烯酸酯单体的分子质量。

测定出残留单体的质量后,利用聚丙烯酸酯的良溶剂—丙酮[8-9]对含有均聚物(即PMA、PEA、PBA或PEHA)的接枝田仁粉产物(其质量计为Wa)在索氏提取器中反复萃取24 h以去除之。将萃取之后的接枝田仁粉在60 ℃的真空烘箱中烘燥24 h以彻底去除丙酮。烘燥后的接枝田仁粉的质量计为Wb,接枝田仁粉产物上附着的均聚物质量(W2)为Wa与Wb的差值。文中的接枝率指接枝到田仁粉分子链上的合成聚合物支链与田仁粉的质量百分比,通过式(2)计算而得[7]。

(2)

式中:GR为接枝率,%;W2为接枝田仁粉产物上附着的均聚物质量,g;W3为田仁粉-丙烯酸酯接枝共聚物上接枝支链的质量,g;W0为反应时投入田仁粉基质的质量,g;WZ为反应时投入丙烯酸酯单体的总质量,g。

1.4 FTIR表征

运用红外光谱仪对天然及接枝田仁粉进行结构表征。测试时采用KBr压片法,扫描次数为64次,分辨率为4 cm-1,扫描范围选为400~4000 cm-1,在测试前,分别以蒸馏水和丙酮为萃取剂,采用索氏提取器对改性田仁粉样品进行纯化处理,彻底除去样品上黏着的均聚物(即聚丙烯酸酯)。

1.5 接触角测试

在95 ℃下配制质量分数为1%的接枝田仁粉水溶液,田仁粉溶液煮制过程按照文献[6]的方法进行。将配制好的溶液在室温下充分冷却后,用移液枪吸取100 μL溶液滴落在张紧的纯涤纶平纹织物上(经纬纱细度:10×10 tex,经纬纱密度:370/10×390/10 cm,未经染整处理),田仁粉溶液在涤纶纤维上的接触角由接触角测量仪测出[7]。

1.6 表观黏度及黏度稳定性的测定

将干态质量为24 g的接枝改性田仁粉溶解于376 mL蒸馏水中配制成含固率为6%的浆液,加热至95 ℃并在机械搅拌(搅拌速度:400 r/min)下保持1 h。此时,在NDJ-79型旋转式黏度计上以2028 s-1的剪切速率测量田仁粉浆液的表观黏度(即为其黏度值)。浆液的黏度稳定性表示3 h内浆液在高温及剪切作用下黏度的热稳定性。在测定浆液的黏度值后,每隔30 min测量一次浆液的表观黏度,共计测定5次,根据式(3)计算黏度稳定性[7]。

(3)

式中,VS为黏度稳定性,%;Vmax为3 h内测定的浆液黏度的最大值,mPa·s;Vmin为3 h内测定的浆液黏度的最小值,mPa·s;V为浆液的表观黏度(即保温搅拌1 h时测定的黏度值),mPa·s。

1.7 浆纱试验

将干态质量为48 g的接枝改性田仁粉溶解于352 mL蒸馏水中配制成含固率为12%的浆液[7],加热至95 ℃并在机械搅拌(搅拌速度:400 r/min)下保持1 h,煮成的浆液即可用于浆纱。浆纱前先将涤/棉65/35经纱缠绕在GA392型电子单纱浆纱机上,然后,将煮好的田仁粉浆液倒入浆槽内,浆槽温度设置为95 ℃。浆纱的速度和张力分别设置为30 m/min和1.2 N,上浆方式为单浸单压,浆纱机的烘房温度设置为110 ℃。按“启动”按钮,浆纱机运转5 min后,取出纱筒完成浆纱。

1.8 浆纱性能测试

在YG023A型全自动单纱强力仪上测定纱线的拉伸断裂强力和伸长率。纱线初始张力为 12.5 cN,夹持距离为500 mm,拉伸速度为 500 mm/min,纱线样本容量为50。采用增强率和减伸率表示浆纱的拉伸力学性能,二者的计算公式如式(4)和式(5)所示[7]。

(4)

式中:Q为浆纱增强率,%;P1为原纱的断裂强力,cN;P2为浆纱的断裂强力,cN。

(5)

式中:ε为浆纱减伸率,%;λ1为原纱的断裂伸长率,%;λ2为浆纱的断裂伸长率,%。

纱线的耐磨性测试在LFY-109B型电脑纱线耐磨仪上进行。纱线在耐磨仪上往复运动直至断裂,此刻纱线的往复运动次数即为其耐磨次数。纱线的预加张力为4.9 cN,砂纸规格为1500 cw,纱线样本容量为50。

纱线上的毛羽数量测试在YG171B-2型纱线毛羽测试仪上进行,该仪器可直接测定出1~9 mm长度的毛羽数量,长度大于或等于3 mm的毛羽一般被认为是影响织造的有害毛羽。在纱线毛羽测定时,纱线的片段长度为10 m,每个卷装的测试次数为10次,仪器测试运转速度为30 m/min。

采用稀H2SO4退浆法测定上浆率以评估各涤/棉65/35浆纱的上浆量。剪取10 g浆纱,在105 ℃下干燥4 h后准确称重。浆纱在体积为714 mL,浓度为0.05 mol/L的稀H2SO4中煮沸30 min,取出纱线后用蒸馏水彻底清洗。在纱线试样的不同部位滴数滴稀碘液,纱线不显蓝色则可确定田仁粉浆料已从纱线上完全退去,纱线在105 ℃下再次干燥4 h后准确称重。浆纱在退浆过程中,纱线表面的部分纤维也会脱落,计算上浆率前必须测定空白样(即原纱)的毛羽损失率,其测定步骤与浆纱的相同。原纱的毛羽损失率和浆纱的上浆率分别如式(6)和式(7)所示[7]。

(6)

式中:β为毛羽损失率,%;B1为原纱试样试验前的干燥质量,g;B2为原纱试样试验后的干燥质量,g。

(7)

式中:S为上浆率,%;W0为浆纱试样退浆前的干燥质量,g;W1为浆纱试样退浆后的干燥质量,g。

2 结果与讨论

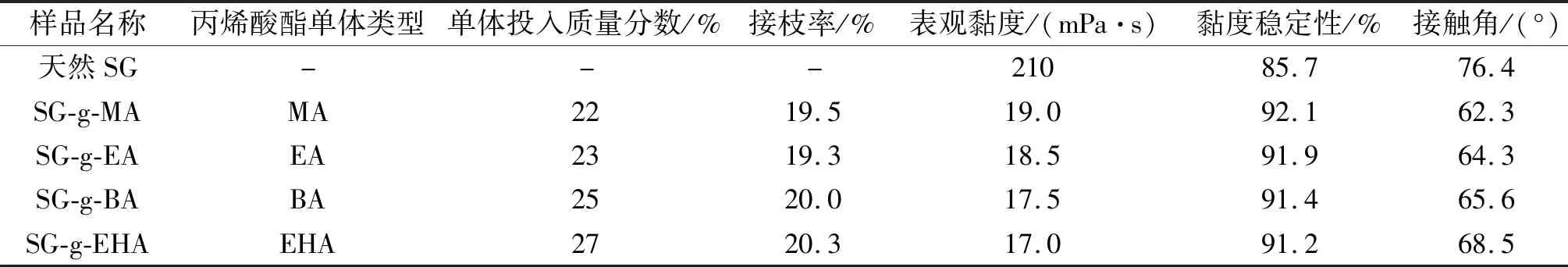

2.1 丙烯酸酯单体碳链长度对改性田仁粉接枝率的影响

丙烯酸酯单体的碳链长度对接枝改性田仁粉接枝率的影响如表1所示。为了去除改性田仁粉的接枝支链物质的量对上浆性能的影响,用于浆纱的各田仁粉-丙烯酸酯接枝共聚物的接枝率须基本相同。在经过大量的探索性试验后,合成出的4种改性田仁粉的接枝率已较为接近,均在20%左右。由表1可知,若要获得相近的接枝率,4种接枝单体的投入浓度(即投料时丙烯酸酯单体与田仁粉基质的质量分数)随着丙烯酸酯单体碳链长度的增加而提高,换言之,丙烯酸酯单体的接枝共聚反应效率随其碳链长度的增加而降低。

表1 接枝改性田仁粉的接枝率、浆液的表观黏度及其在涤纶纤维上的接触角Tab.1 Grafting ratio of the grafted sesbania gum, apparent viscosity and contact angle on polyester fiber of sizing paste of the grafted sesbania gum

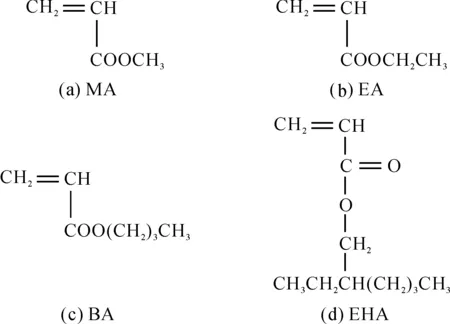

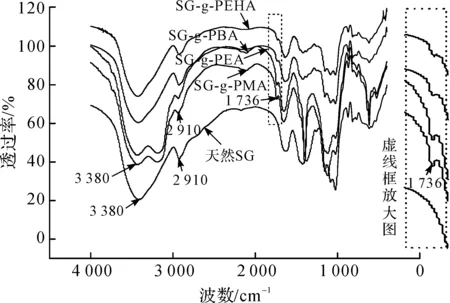

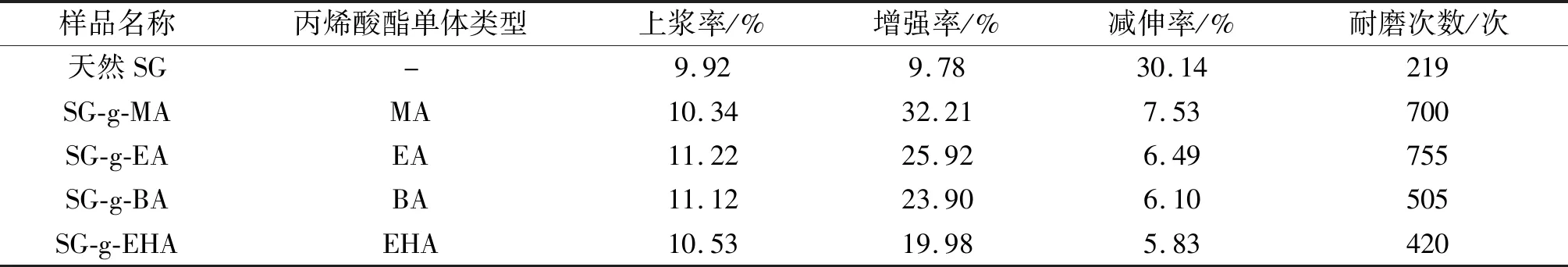

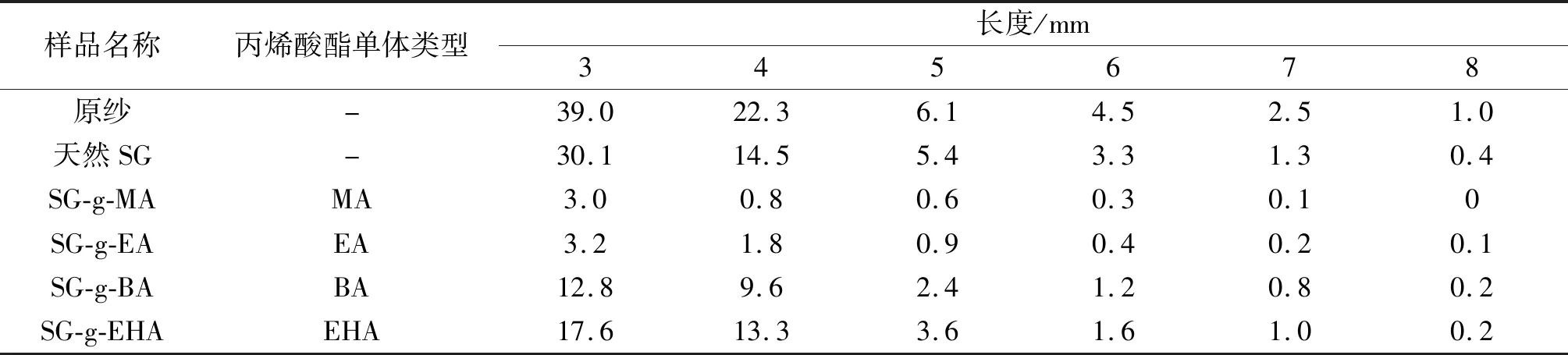

在接枝共聚反应发生时,单体的空间位阻效应会直接影响到反应的难易程度。对同类型的乙烯基单体而言,其侧基体积越大,空间位阻效应越明显,接枝共聚发生的难度就越大,丙烯酸酯类单体亦符合该反应规律。本文采用的4种丙烯酸酯单体的结构式如图2所示,依据侧基体积的大小,此4种单体可作如下排序:MA 图2 4种丙烯酸酯单体的结构式Fig.2 Structural formulas of fourkinds of acrylate monomers 表1的结果表明,缩短丙烯酸酯单体的碳链长度能够减小田仁粉-丙烯酸酯接枝共聚物浆液在涤纶纤维上的接触角,有利于浆液对高比例含涤纱的润湿、铺展及浸透。在接枝率相近的条件下,丙烯酸酯单体的碳链越短,所制备的接枝改性田仁粉与涤纶纤维的相容性越好,纱线中的纤维能更好地发生黏结,纤维之间的抱合力更大,浆纱的拉伸断裂强力越高。一般说来,丙烯酸酯单体侧基的烷基链越长,其形成的聚合物支链的柔顺性就越好[10-11],故增加丙烯酸酯的碳链长度可同时提高浆纱表面接枝田仁粉浆膜以及浆纱内纤维间田仁粉浆料胶层的延伸性,有利于维持高比例涤/棉纱良好的拉伸断裂伸长率。 图3为天然田仁粉和接枝了不同碳链长度丙烯酸酯单体的改性田仁粉的FTIR谱图。由图3可知,除保留有天然田仁粉的全部特征吸收峰外(如出现在约3380 cm-1处的—OH伸缩振动,2910 cm-1处的—CH2—、—CH3伸缩振动),在引入了聚丙烯酸酯接枝支链的改性田仁粉谱图的约1736 cm-1处均出现了一个新的特征峰,此峰正是由于酯基中羰基的伸缩振动而产生[6,12]。前文已阐明,用于红外表征的4种田仁粉-丙烯酸酯接枝共聚物已经过充分的洗涤、索氏提取器萃取等纯化程序,其上附着的丙烯酸酯单体和聚丙烯酸酯均聚物已经全部去除,故该特征峰可作为各丙烯酸酯单体被接枝到田仁粉分子链上的证明。 图3 天然田仁粉与以MA、EA、BA及EHA为接枝单体的改性田仁粉FTIR谱图Fig.3 FTIR spectra of natural sesbaniagum and modified sesbaniagums with MA, EA, BA and EHA as graft monomers 丙烯酸酯单体的碳链长度对接枝改性田仁粉浆液的表观黏度、黏度稳定性和在涤纶纤维上接触角的影响亦如表1所示。由表1可知,接枝改性田仁粉浆液的表观黏度比天然田仁粉下降了至少11倍,而前者的黏度稳定性显著高于后者。就改性田仁粉而言,在接枝率相近的情况下,随着丙烯酸酯单体碳链长度的增加,接枝改性田仁粉浆液的黏度略有降低,而黏度稳定性并无明显差别,均达到92%左右。表1中的结果亦表明,接枝改性田仁粉浆液在涤纶纤维上的接触角小于天然田仁粉,且丙烯酸酯单体的碳链越长,接触角越大。 有关Fenton试剂引发田仁粉与丙烯酸甲酯单体接枝共聚反应的研究表明[6,13],在对H2O2和(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O的用量进行工艺设计时,若适当增加二者物质的量的比例(50/1),可使H2O2同时发挥对接枝共聚反应的引发作用和对田仁粉的氧化降黏作用,使天然田仁粉浆液过高的黏度数值(200~400 mPa·s)降至涤/棉混纺纱上浆的适宜范围内(8~15 mPa·s)[14-15]。另外,依据Li等[6]和Shen等[16]对氧化田仁粉的研究结果,经过氧化后,田仁粉分子链变得更短、长度更均匀,分子量分布更窄,本文的实验结果与已有文献的结果相同。故在经受较长时间的高温、剪切作用后,浆液黏度的降幅能够减小,有利于保持上浆率的稳定。当丙烯酸酯被接枝到田仁粉的分子链上后,生成的聚丙烯酸酯支链的烷基链越长,疏水性越强,换言之,田仁粉-聚丙烯酸酯接枝共聚物与水分子间的缔合力会稍有减弱,宏观上表现为浆液表观黏度的下降,故丙烯酸酯单体碳链长度的增加会引起接枝田仁粉浆液黏度的小幅降低。 润湿方程(又称杨氏方程,见式(8))提供了液体在纤维上接触角的量化计算方法。依据Li等[6]和Jin等[17]对田仁粉、淀粉等多糖类浆液对涤纶纤维润湿性能的研究结果,接触角越小,液体对纤维的润湿能力越强。 (8) 式中:θ为接触角,γS为固体的表面张力,γL为液体的表面张力,γSL为固-液界面张力。 涤纶纤维的γS为常数,由润湿方程可推知,接触角主要由田仁粉浆液的表面张力γL及田仁粉浆液与涤纶纤维间的界面张力γSL决定。γL、γSL越小,cosθ越大,θ越小。田仁粉由多个糖环构成,其分子链上有大量的羟基,因而其极性很强。涤纶纤维大分子上含有大量的苯环和酯基,属典型的非极性聚合物。依据“相似相容原理”,天然田仁粉浆液与涤纶纤维的界面张力很大。聚丙烯酸酯支链中含有大量弱极性基团—酯基,将其引入到田仁粉的主链上能显著降低田仁粉的极性,提升田仁粉与涤纶纤维的相容性,降低田仁粉浆液与涤纶纤维的界面张力,故接枝田仁粉浆液的润湿角小于天然田仁粉。本文制备的田仁粉-丙烯酸酯接枝共聚物的接枝率十分接近,这就意味着各改性田仁粉上接枝支链的质量基本相同。显然,丙烯酸酯单体的碳链越短,接枝支链聚丙烯酸酯结构单元的分子量越低。在接枝支链质量接近的前提下,聚丙烯酸酯支链结构单元的分子量越低,引入至田仁粉分子链上酯基的摩尔数越多,接枝田仁粉与同样带有大量酯基的涤纶纤维相容性越好。图3亦表明,随着丙烯酸酯单体碳链长度的减小,接枝改性田仁粉上酯基中羰基的伸缩振动确有增强,这也成为改性田仁粉分子链上酯基数目增多的佐证。对于同类型聚合物而言,极性越弱,其水溶液的表面张力通常就越小。由此可推断,随着丙烯酸酯单体碳链长度的降低,接枝改性田仁粉浆液本身的表面张力、与涤纶纤维的界面张力都有所降低,故cosθ越大,θ越小,对涤纶纤维的润湿性也就越好。 丙烯酸酯单体的碳链长度对接枝改性田仁粉浆纱力学性能的影响如表2所示。前文已阐明,天然田仁粉不适用于高比例含涤纱上浆主要有3个原因:a)二者因极性差异过大而导致较差的相容性;b)天然田仁粉浆液过高的黏度导致其对纱线被覆有余而浸透不足;c)天然田仁粉浆液对涤纶纤维的润湿能力过低。由表2可知,相较于天然田仁粉,接枝改性产物所浆涤/棉纱的各项力学性能均有明显改善。随着丙烯酸酯单体碳链的增长,改性田仁粉浆纱的拉伸断裂强力逐渐降低而断裂伸长率有所提升。就耐磨性而言,以EA为接枝单体的改性田仁粉浆纱的耐磨次数最多。 在进行织造时,经纱与纬纱、经停片、综丝、钢筘间均存在着摩擦,尤其是目前无梭织机已在纺织厂广为普及,高速织造使得上述摩擦作用更为剧烈,故耐磨性也是浆纱最为重要的力学性能之一。浆纱的耐磨性是浆纱强力与延伸性的综合体现,在本文中,以EA为接枝单体合成出的改性田仁粉所浆纱线的断裂强力与伸长率均较为优良,故如表2所示,其浆纱表现出最为优异的耐磨性,已超原纱耐磨次数的8倍。 表2 涤/棉(65/35)浆纱的强伸与耐磨性能Tab.2 Tensile strength, elongation and wear resistance of polyester/cotton (65/35) sized yarn 丙烯酸酯单体的碳链长度对接枝改性田仁粉浆纱毛羽的影响如表3所示。由表3可知,经接枝改性田仁粉上浆后的涤/棉混纺纱的毛羽数量均显著低于天然田仁粉。另外,丙烯酸酯单体的碳链越长,浆纱表面毛羽数量越多。 表3 涤/棉(65/35)原纱与浆纱上不同长度的毛羽数量Tab.3 The number of the hairiness with various lengths of raw yarn and sized yarn of polyester/cotton (65/35) 根 首先,田仁粉-丙烯酸酯接枝共聚物和涤纶纤维的分子链上均包含了大量的酯基,依据“相似相容原理”,聚丙烯酸酯支链的引入可有效提高田仁粉浆料对涤纶纤维的亲和力,改善田仁粉对涤纶纤维的黏附性,促使浆料将更多暴露于纱线表面的毛羽(即纤维头端)粘结在纱体上。引入的酯基数量越多,接枝田仁粉对涤纶纤维的黏附性越佳。在接枝率相近的前提下,随着丙烯酸酯单体碳链长度的减小,改性田仁粉分子链上的酯基数量有所增多,故其贴服高比例涤/棉纱表面毛羽的能力越强。其次,前文已阐明,丙烯酸酯单体碳链长度越短,接枝改性田仁粉浆液的黏度越高。适当提高浆液黏度可使经纱上的毛羽在通过浆液时所遇阻力增加,有利于其贴服在纱干上。上述2个因素决定了以MA为接枝单体的改性田仁粉浆纱的毛羽数量最少。 本文将4种具有不同碳链长度的丙烯酸酯单体分别接枝到天然田仁粉的分子链上,制得接枝率相近而接枝支链分子结构各有不同的改性田仁粉,通过考察碳链长度对接枝改性田仁粉浆液及浆纱使用性能的影响,得出以下结论: a)在引发剂质量分数、氧化剂/还原剂配比、温度、时间等反应条件相同时,丙烯酸酯单体的碳链长度直接影响到该类单体与田仁粉大分子发生接枝共聚的反应效率。若要制备相近接枝率的改性田仁粉,就需依据丙烯酸酯的碳链长度选择不同的单体投入质量分数,丙烯酸酯单体的碳链越长,单体的投入浓度越高。 b)丙烯酸酯单体的碳链长度与接枝改性田仁粉的浆液性能存在密切联系。当改性田仁粉的接枝率处于约20%时,其浆液的表观黏度能从天然田仁粉浆液的210 mPa·s降至17~19 mPa·s之间,较好地满足了经纱上浆对浆液黏度的需求,且黏度稳定性也比接枝改性前有所提高。随着丙烯酸酯单体碳链长度的降低,改性田仁粉浆液的表观黏度略有增加,其在涤纶纤维上的接触角逐渐减小,对涤纶纤维的润湿能力有所提高。 c)从浆纱的力学性能及毛羽贴伏效果两方面分析,随着丙烯酸酯单体碳链长度的降低,改性田仁粉浆纱的强力逐步增加、断裂伸长率逐渐降低而毛羽数量有所减少,以EA为接枝单体的改性天然粉浆纱的耐磨性能较为理想。采用不同碳链长度的丙烯酸酯接枝单体制备出的改性田仁粉浆料可满足织造工序对于浆纱不同方面的性能要求。

2.2 接枝支链的证明

2.3 丙烯酸酯单体碳链长度对浆液表观黏度和接触角的影响

2.4 丙烯酸酯单体碳链长度对浆纱力学性能的影响

2.5 丙烯酸酯单体碳链长度对浆纱毛羽的影响

3 结 论