珍珠绣线菊叶斑病菌生物学特性及药剂敏感性试验

王睿宁刘吉王禄鑫王天奕范文忠

(1.吉林非常道农业技术有限公司,吉林 长春 130000;2.吉林省雅酷园艺工程集团有限公司,吉林 长春 130115;3.吉林农业科技学院,吉林 吉林 132101)

引言

珍珠绣线菊(Spiraea thunbergii Bl.)为蔷薇科绣线菊属,株高约1.5m的小灌木,分布日本、山东、陕西、辽宁、吉林等地,因其花期早、花朵密集,喜光、耐寒等特性,常被用作园林绿化林木,珍珠绣线菊作为生活小区的绿化植物,在吉林省大面积种植。近年来,在春季发现珍珠绣线菊叶斑病危害较重,受害叶片初期出现褪绿斑点,病斑边缘有晕圈,中后期不规则形的暗褐色病斑,病斑多为1.0~3.0mm×1.5~2.0mm,极少数病斑在后期开裂,病斑多为单个危害,不融合。通过分子生物学技术及形态学鉴定确定该病害病原为链格孢属(Alternaria ochroleuca),确定为珍珠绣线菊链格孢叶斑病。通过对珍珠绣线菊叶斑病菌生物学特性以及药剂敏感性研究,为防治奠定基础,同时提供理论依据[1-3]。

1 材料和方法

1.1 供试材料

珍珠绣线菊叶斑病病菌菌种(吉林农业科技学院植物病理实验室)。

供试碳源:L-阿拉伯糖(L-Arabinose)、L-苏糖(L-Threose)、甘露糖(Mannose)、葡萄糖(Glucose)、果糖(Fructose)、麦芽糖(maltose);供试氮源:硫酸铵((NH4)2SO4)、硝酸铵(NH4NO3)、氯化铵(NH4CL)、硝酸钾(KNO3)、硝酸钙(Ca(NO3)2)、尿素(CON2H4);NaOH溶液、HCl溶液、75%酒精等。

1.2 试验方法

1.2.1 菌种的分离与鉴定

在无菌条件下制作PDA培养基若干,采用组织分离法进行分离、纯化病原菌。按照柯赫氏法则将获得的病原回接至植株上,并获得相近的病斑,然后再分离病原物,得到菌落均一稳定的病原物,将病原菌送检,根据DNA序列及病原形态,鉴定病原物的分类[4-7]。对病原菌rDNA ITS片段的PCR进行扩增和序列测定[8-10],所有的扩增产物保存于4℃冰箱中,交由上海生工生物工程有限公司进行序列测定,确定病原分类地位。

1.2.2 病原菌生物学特性研究

1.2.2.1 不同温度对菌落生长的影响

以PDA培养基为基础培养基,在126℃灭菌30min后取出,制作PDA培养基平板。无菌操作,打取直径5mm菌饼,移入PDA培养基平板中央处。设5~35℃,设置为7个不同温度恒温培养,7个处理,重复4次,培养5d,十字交叉法测量菌落直径[11-13]。

1.2.2.2 不同光照对菌丝生长的影响

设24h黑暗、24h光照、12h∶12h=黑暗∶光照;3个处理,4次重复。方法同上,测量菌落直径。

1.2.2.3 不同碳源对菌丝生长的影响

以马铃薯半组合培养基为基础培养基;分别用等量碳源进行置换,碳源为L-阿拉伯糖(L-Arabinose)、L-苏糖(L-Threose)、甘露糖(Mannose)、葡萄糖(Glucose)、果糖(Fructose)、麦芽糖(maltose),打取菌饼置于培养基中央,恒温20℃培养5d,十字交叉法测量菌落的直径。

1.2.2.4 不同氮源对菌丝生长的影响

以察氏培养基为基础培养基,用不同的氮源:硫酸铵((NH4)2SO4)、硝酸铵(NH4NO3)、氯化铵(NH4CL)、硝酸钾(KNO3)、硝酸钙(Ca(NO3)2)、尿素(CON2H4)取代等量的硝酸钠,氮含量折算按3g·L-1进行计算,试验共设氮源6个处理,重复4次;试验方法同上。

1.2.2.5 不同酸碱度对菌丝生长的影响

无菌条件下制作PDA培养基,调节pH值为5、6、7、8、9、10;6个处理,4次重复,试验及测量方法同上。

1.2.2.6 不同温度对孢子萌发的影响

配制2%麦芽糖孢子悬浮液,采用玻片萌发法,设5~35℃,不同温度设置7个处理,重复4次,恒温培养,每1h镜检1次孢子萌发率,连续3次至孢子不再萌发为止。

1.2.2.7 光照对孢子萌发的影响

设24h黑暗、24h光照、12h∶12h=黑暗∶光照;3个处理,4次重复。采用玻片萌发法,25℃恒温暗培养,测定孢子萌发率,方法同上。

1.2.2.8 不同碳源对孢子萌发的影响

配制2%以L-阿拉伯糖(L-Arabinose)、L-苏糖(L-Threose)、甘露糖(Mannose)、葡萄糖(Glucose)、果糖(Fructose)、麦芽糖(maltose)碳源孢子悬浮液,6个处理,4次重复,采用玻片萌发法,25℃恒温暗培养,测定孢子萌发率,方法同上。

1.2.2.9 不同氮源对孢子萌发的影响

选择不同的氮源,氮含量折算按3g·L-1进行计算,配制硫酸铵((NH4)2SO4)、硝酸铵(NH4NO3)、氯化铵(NH4CL)、硝酸钾(KNO3)、硝酸钙(Ca(NO3)2)、尿素(CON2H4)不同的氮源孢子悬浮液,6个处理,4次重复,采用玻片萌发法,25℃恒温暗培养,测定孢子发率,方法同上。

1.2.2.10 不同的酸碱度对孢子萌发的影响

调节pH值,设pH值为5、6、7、8、9、10,配制不同酸碱度的麦芽糖孢子悬浮液,6个处理,4次重复,采用玻片萌发法,20℃恒温暗培养,测定孢子发率,方法同上。

1.2.3 不同药剂对珍珠绣线菊叶斑病菌敏感性试验

选取啶氧菌酯、肟菌酯、氟环唑、丙环唑、吡唑醚菌酯、代森锰锌、苯醚甲环唑、抑霉唑、醚菌酯、百菌清等10种杀菌剂原药,每种药剂用适量的助剂溶解,配制5~7个不同浓度的含药培养基,重复4次,以清水为对照。

采用菌丝生长速率法,打取直径5mm菌饼,移入PDA培养基平板中央处。设20℃恒温培养5d,用十字交叉法测量菌落直径[14,15]。参照Wadley法,测定供试杀菌剂原药有效成分对菌丝的抑制率。利用最小二乘法建立“质量浓度对数-几率值”直线方程,用DPS7.05分析软件求出各药剂的毒力回归方程和EC50。

抑制率(%)=(对照菌落直径-处理菌落直径)/对照菌落直径×100

毒力指数(TI)=对照药剂EC50/处理药剂EC50×100

2 结果与分析

2.1 珍珠绣线菊叶斑病症状描述

珍珠绣线菊叶斑病危害较重,受害叶片初期出现褪绿斑点,病斑边缘有晕圈,中后期形成不规则暗褐色病斑,病斑多为1.0~3.0mm×1.5~2.0mm,极少数病斑在后期开裂,病斑单一,多为单个危害,病斑不融合。

图1 珍珠绣线菊叶斑病危害症状

2.2 珍珠绣线菊叶斑病病原菌形态及鉴定

采集典型的病叶,利用组织分离法分离3种菌株,按照柯赫氏法则,接种病原菌于30个微伤叶片,获取发病叶,对照不发病,对病叶再次分离纯化后,获得1种病原菌,所得病原菌落形态及孢子形态与最初分离的一致,另2个菌株未发病。病原菌落为圆形,初期颜色为灰白色,中后期灰色,菌丝稠密,气生菌丝生长旺盛。通过分子生物学技术及形态学鉴定,确定病原为链格孢属(Alternaria ochroleuca)。寄主为珍珠绣线菊(Spiraea thunbergii Bl.)。

图2 分离的菌落形态及孢子形态

2.3 生物学特性研究

2.3.1 不同碳源对菌丝生长及孢子萌发的影响

表1 不同碳源对菌丝生长及孢子萌发影响

由方差分析可知,适合菌丝生长、孢子萌发的碳源为麦芽糖。

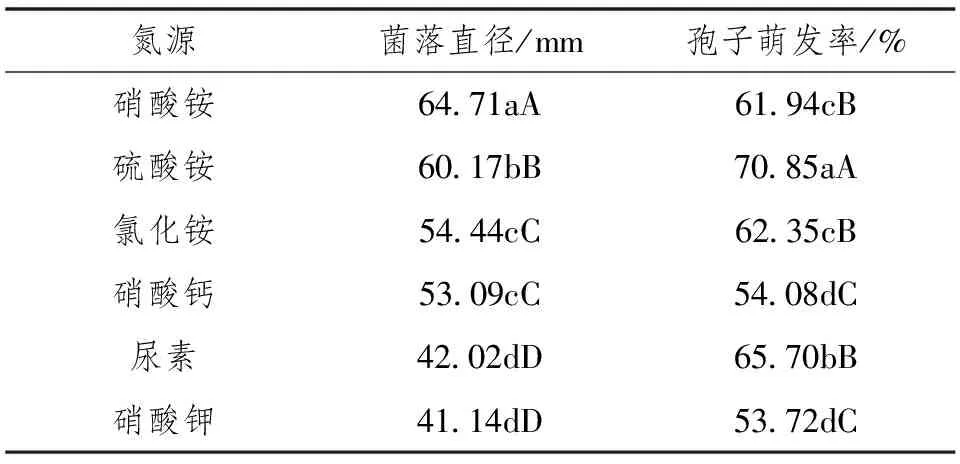

2.3.2 不同氮源对菌丝生长及孢子萌发的影响

表2 不同氮源对菌丝生长及孢子萌发影响

由方差分析可知,适合菌丝生长的氮源为硝酸铵;适宜孢子萌发的氮源为硫酸铵。

2.3.3 不同酸碱度对菌丝生长及孢子萌发的影响

表3 不同pH值对菌丝生长及孢子萌发影响

由方差分析可知,pH为7时更适合菌丝生长、孢子萌发。

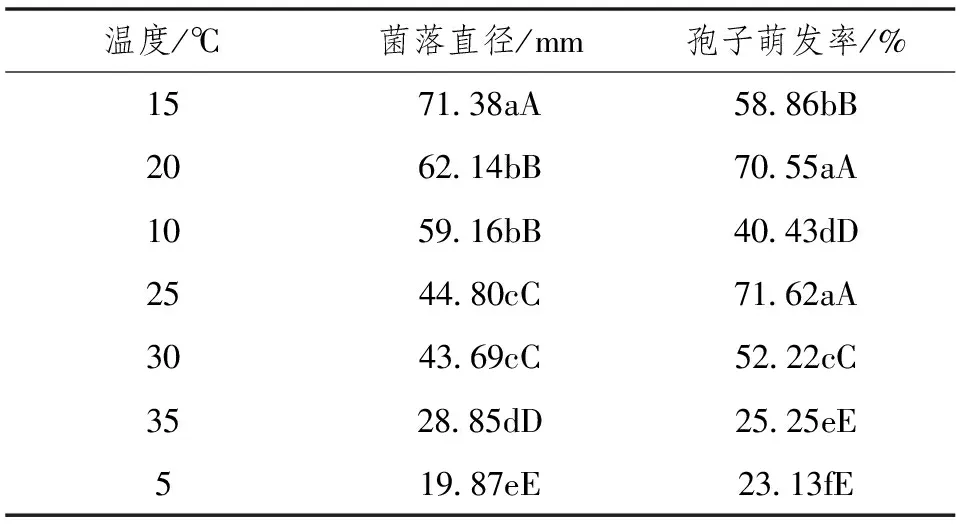

2.3.4 不同温度对菌丝生长及孢子萌发的影响

由表4可知,15℃更适合菌丝生长,20~25℃更适合孢子萌发。

表4 不同温度对菌丝生长及孢子萌发影响

2.3.5 不同光照对菌丝生长及孢子萌发的影响

由表5可知,病菌在全黑暗、全光照以及黑暗与光照交替条件下均能生长,12h∶12h=黑暗∶光照更适合菌丝生长、孢子萌发。

表5 不同光照对菌丝生长及孢子萌发影响

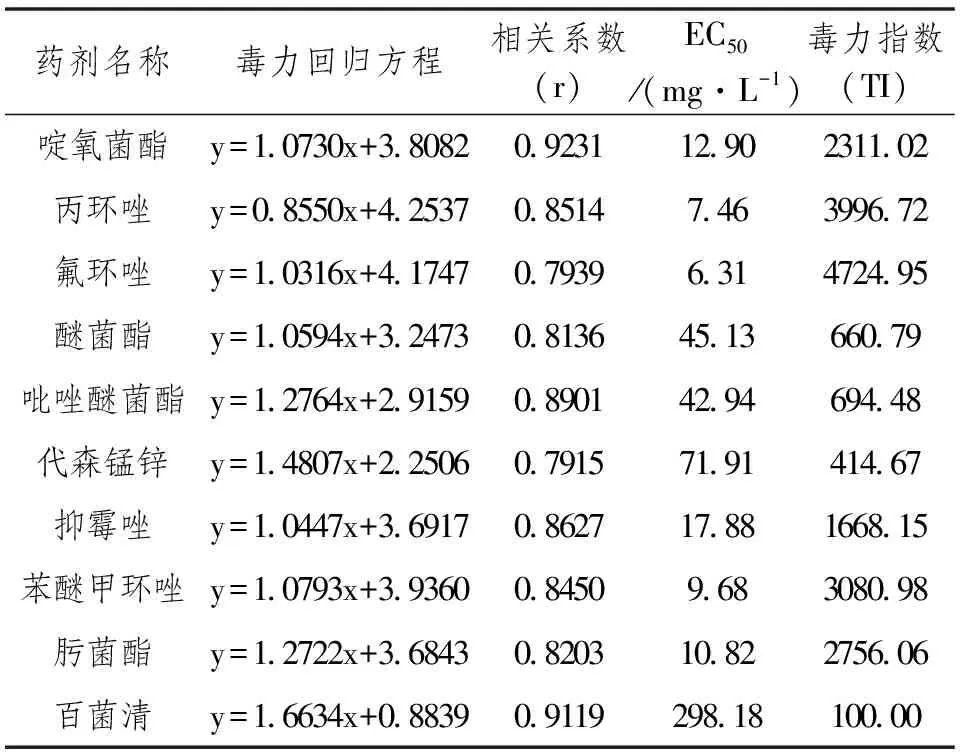

2.4 不同杀菌剂对珍珠绣线菊叶斑病的毒力

由表6可知,病菌对杀菌剂氟环唑、丙环唑、苯醚甲环唑敏感性最高,EC50值小于10mg·L-1;其次为肟菌酯,敏感性也较高,EC50值小于10.82mg·L-1;氟环唑、丙环唑、苯醚甲环唑、肟菌酯毒力指数较高,可以有效抑制叶斑病菌的生长。

表6 不同杀菌剂对珍珠绣线菊叶斑病毒力

在生产中,可以优先选用氟环唑等三唑类药剂、肟菌酯等甲氧基丙烯酸酯类类杀菌剂,在发病初期交替使用,可以控制珍珠绣线菊叶斑病的发生。

3 讨论与结论

3.1 结论

珍珠绣线菊叶斑病主要危害珍珠绣线菊,受害叶片初期出现褪绿斑点,病斑边缘有晕圈,中后期呈不规则暗褐色病斑,病斑多为1.0~3.0mm×1.5~2.0mm,极少数病斑在后期开裂,病斑单一,多为单个危害,病斑不融合。通过珍珠绣线菊叶斑病病原菌形态及分子生物学鉴定,确定珍珠绣线菊叶斑病病原为链格孢属(Alternariaochroleuca),明确了分类地位。通过生物学特性研究表明,适合菌丝生长、孢子萌发的碳源为麦芽糖;适合菌丝生长的氮源为硝酸铵;适宜孢子萌发的氮源为硫酸铵;pH为7更适合菌丝生长、孢子萌发;15℃更适合菌丝生长,20~25℃更适合孢子萌发;12h∶12h=黑暗∶光照更适合菌丝生长、孢子萌发。室内毒力测定结果表明,对病菌敏感的杀菌剂为氟环唑、丙环唑、苯醚甲环唑、肟菌酯,可以有效抑制珍珠绣线菊叶斑病菌的生长。

3.2 讨论

本文研究了10种杀菌剂对珍珠绣线菊叶斑病菌的敏感性,为有效控制病害的发生提供了理论依据;对于药剂的田间使用及防治效果,还需要进一步进行试验,对于不同种类杀菌剂交替使用及混合使用的联合毒力等,需要进一步研究与探索。