通辽市夏季干旱对农业的影响及抗旱人工增雨个例分析

李 洋

(通辽市气象局,内蒙古 通辽 028000)

通辽市位于内蒙古自治区东部,属于半干旱气候,经统计,1999年以来夏季多干旱少雨,受500hPa环流特征及东亚阻塞高压、太平洋副高、青藏高压等影响较大[1]。因此,为了有效应对干旱问题,确保农业生产过程中的水分供应充足,在气候干旱或降雨偏少的夏季,应在现代化科学技术的基础上,实时开展人工增雨作业,以有效缓解干旱对农作物生产的影响,保证农作物持续健康生长,提升农作物产量和品质,对农牧业生产有一定的促进作用[2]。

1 通辽市地理及气候特点

1.1 地理特征

通辽市在内蒙古东部地区,属于内蒙古下辖地级市。处于松辽平原西部的边缘位置,华北与东北交界处,总面积59535km2。东边靠近吉林省,南邻辽宁省,西接赤峰市,东、北则分别与锡林郭勒盟、兴安盟接壤。

1.2 气候特点

实际上,通辽市境内属于干旱大陆性季风气候,主要气候特点是春季多风,干旱频率高;夏季炎热多雨,降水比较集中;秋季持续时间短且凉爽,温度变化幅度大,南北地区出现霜冻时间有一定差异;冬季持续时间长且极为寒冷。多年来,通辽市年平均气温在0~6.0℃,多年平均降水量为350~400mm,年内蒸发量将近是降水量的5倍,说明蒸发速率强;多年平均日照时数为3000h左右,而年内≥10℃的活动积温在3000~3200℃;无霜期140~160d;1a中8级以上大风天数为20~30d。

2 通辽市干旱灾害特点

干旱是指长时间没有出现有效降雨,且空气较为干燥,相对湿度偏低,大气和土壤内的水分不足等现象,对不同农作物生长发育的影响较大。在全球气候变暖的大背景下,通辽市境内出现干旱灾害的几率较大,其主要特点是出现频率高、危害强度大、持续时间长、影响范围广,不利于优质高产农作物的形成,还会在很大程度上影响当地农牧民的经济收入水平。干旱出现频率较高,主要以春季干旱为主,除了境内库伦、后期东部出现春季干旱的频率较低外,其他地区的春季干旱出现频率相对较大,大多在60%以上。近年来,春季干旱出现频率也有一定程度的下降,通辽市春季干旱平均出现频率在60%左右,而扎旗、舍伯吐地区则属于春季干旱多发期,其出现频率在67%~77%。夏季干旱比较少见,平均每2a发生1次,近年来呈逐渐增加的趋势。夏季干旱发生频率为60%~77%,尤其是开鲁县,夏季干旱造成的破坏更为严重,发生频率为80%。通辽市秋季旱灾频率较低,发生频率仅为56%左右;舍伯吐秋季旱灾频率较高,达到73%;春夏、夏秋季连续干旱频率均为30%~40%,与春夏秋季相比,干旱减少的趋势更为明显,只有舍伯吐出现这种情况的频率更高。

通辽市旱灾多发,受灾范围较广,受灾面积较大。尤其是1967年、1972年、1980年、1982年和1999年这5a,通辽市发生旱灾,导致当地农田、森林、草原等地出现不同程度的干旱,对当地粮食产量和品质有很大影响。此外,通辽市的旱灾也较为明显。据有关统计,1947—1995年,通辽市因旱灾造成的经济财产损失达110亿元以上。干旱进一步加剧了通辽市荒漠化现象,也是该地区的主要重大灾害。

3 干旱灾害对通辽市农业生产的影响

3.1 干旱对冬小麦的影响

通常,通辽市冬小麦结合期主要发生在每年的3月中旬,这段时间对小麦水的需求量会有所增加。随后,幼穗开始分化,到4月底,小麦逐渐进入发穗、开花、成粒阶段,由于该时期的小麦是整个生长发育的关键期,对水分需求较大。这一时期水分不足会不同程度地影响冬小麦的正常穗形成、粒重和粒数。如果旱灾发生在春季,由于这个阶段的冬小麦处于需水旺盛时期,对冬小麦的影响比较大。春旱对冬小麦在高需水期的生长发育构成较大威胁。由于初期底部水分不足,会加剧春旱危害,进而降低冬小麦产量,甚至造成小麦绝收,对农民的影响巨大。

3.2 干旱对玉米的影响

实际上,玉米对水分的利用率极高,在玉米全生育期内,对水分有较大需求,约为350~400mm,玉米不同生长发育期内对水分需求有较大差异。若是玉米苗期内遇到干旱灾害,会使玉米植株生长发育速度延缓,极易形成细杆、黄叶;若是玉米喇叭口期出现干旱,则会阻碍雌穗正常发育,很容易出现半截穗,同时上半部分穗则会随着时间的推移而退化,严重的情况下则不利于雌穗的正常发育,经常会有空穗出现;如果旱灾发生在穗期早期,会推迟雄蕊抽出时间,导致授粉不良,进而形成花籽粒;如果干旱灾害出现在玉米授粉期,花粉活力会降低,对授粉的影响会更加明显,出现空穗。从外观上看,细丝会从壳中突出,同时会出现更长的晶须;如果在玉米灌浆期发生旱灾,玉米粒不丰满,玉米芯变得糊状。干旱持续时间长,会导致玉米叶片变黄、起皱,植株矮小,阻碍生长速度的正常开展,甚至会造成玉米植株干枯死亡。

3.3 干旱对水稻的影响

干旱是通辽市严重的自然灾害,对水稻的危害较大。旱灾会延缓水稻的生长期,严重影响水稻植株的正常生长。严重的稻田旱灾将导致吸盘数量减少,矮化植物数量增加。如果旱灾发生在水稻分蘖期,分蘖时间较早的水稻将会出现死亡,进而降低有效分蘖速率。在水稻抽穗前5~11d、抽穗期和抽穗后的11~15d,如果发生旱灾,将导致水稻产量显著下降。如果旱灾发生在稻穗的生长发育期,不利于优质高产水稻的形成;如果在稻穗生长早期出现干旱,对枝条的正常分化极为不利,同时阻碍颖花的正常形成,减少单穗数量;如果旱灾发生在稻穗生长中期,会导致颖花发育不良,畸形颖花增多,对水稻正常开花坐果极为不利;如果旱灾发生在穗花期,就会影响受精结实的正常发生。

4 通辽市夏季抗旱人工增雨个例

4.1 前期气候、土壤墒情概况及作业准备

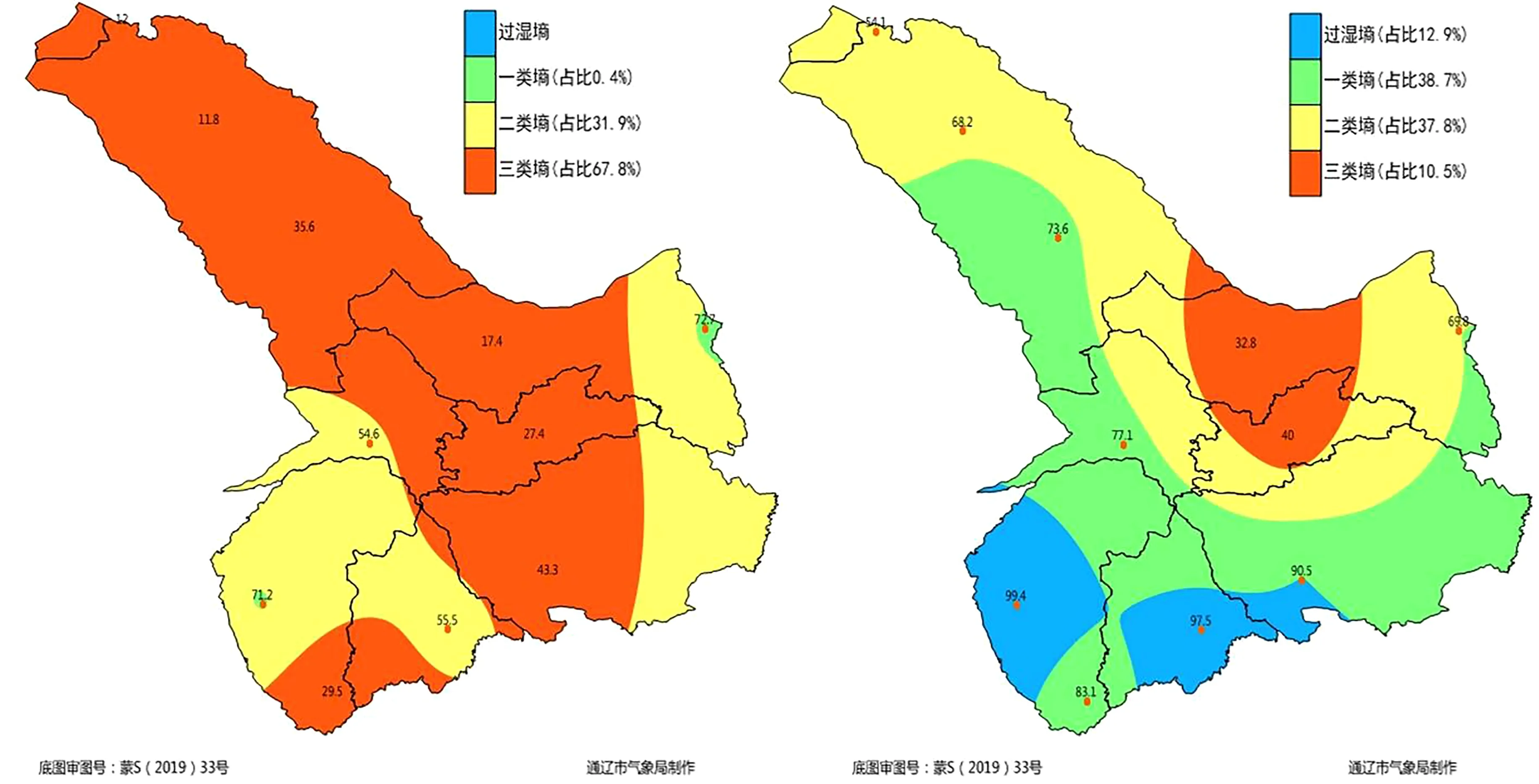

2016年7月上旬,通辽市平均气温24.2~28.3℃,与常年同期相比,扎鲁特旗、霍林郭勒市高4.9~5.9℃,其余地区高1.8~3.5℃。全市仅北部的霍林郭勒市、扎鲁特旗有2.4~13.8mm降水,其余地区不足1mm或无降水,与常年同期相比,巴雅尔吐胡硕镇少70%,其余地区少90%以上。截至7月18日,全市受前期降水影响,墒情较差,三类墒占比67.8%,二类墒占比31.9%,一类墒占比0.4%,无过湿墒。

根据内蒙古自治区人影指导产品与通辽市人影中心会商意见,7月19—21日通辽市有一次明显降水过程。各级气象部门指挥与作业人员密切监测天气,根据天气形势变化,及时制修订作业计划,开展人工增雨作业。

4.2 作业过程分析与预报

4.2.1 天气条件分析

从2016年7月19日08∶00—21日20∶00,见图1,500hPa高空槽由河套地区向东移动,在20日08∶00,华北南部地区形成低涡系统向内蒙古东部移动;700hPa高空槽由河套地区向东南移动,并在华北南部地区形成低压系统向内蒙古东部地区移动,850hPa位于华南地区的低压发展增强至华北南部,并向东北方向移动,配合有风场切变存在,地面上内蒙古东部地区处于低压控制。

图1 2016年内蒙古7月19日08∶00—21日20∶00 500hPa天气图

4.2.2 降水过程分析

7月19日10∶00,随着系统云系移入内蒙古东部地区,水汽条件进一步转好,内蒙古东部地区赤峰南部出现降水,20日20∶00通辽南部地开始出现降水,21日全天有降水,到22日08∶00,随着主体系统云系移出通辽市,降水过程结束。

4.3 作业条件潜势预报和作业计划制定

预报通辽地区上空有可作业的云系覆盖,云系较为均匀,自西南向东北方向移动,云中冰晶浓度较少,降水粒子丰富,适合开展增雨作业。能够实施作业时段为2016年7月20日20∶00—22日08∶00,建议火箭作业高度为4000~7000m,发射仰角50°~70°,发射方位角0°~360°;建议飞机作业高度为3900~6000m,催化剂选取烟条与子焰弹。

4.4 增雨作业情况

第1架次设计飞行范围为通辽南部地区,实际飞行航线:通辽—开鲁—奈曼—库伦—科左后旗—通辽,库伦和后旗境内实施作业区作业。实际飞行也是按照方案设计实施,7月21日05∶28起飞,08∶00落地,飞行时间152min,在0℃层以上,水汽充沛区域进行催化作业。

第2架次设计飞行范围为通辽北部地区,实际飞行航线:通辽—开鲁—扎鲁特旗—科左中旗—科左后旗—通辽,开鲁境内实施作业区作业。7月21日15∶46起飞,18∶50落地,飞行时间184min。

本次作业累计飞行2架次,时长336min,燃烧烟条30根,发射子焰弹180枚;地面火箭作业10点次,发射火箭队102枚,作业影响区内普降小到中雨,取得明显增雨效果。

5 人工增雨在农业生产中的作用

5.1 缓解干旱

有效降水相较于往年偏少、水资源不足是形成干旱灾害的主要原因。在供水得不到保障的前提下,农作物生长发育中很容易出现干枯、萎蔫等情况,严重的情况下会出现死亡。若是区域内的降水量不稳定且季节性降水较大,极易出现干旱灾害。人工增雨可使区域内的降水量得到增强,同时还能对水资源进行补充,不仅缓解了干旱产生的危害,还能满足农作物生长发育中的水分需求,可最大限度地降低干旱对农业生产的危害。

5.2 优化灌溉

农作物全生育期内需要保证水分供应充足,而外界环境、气象条件对水资源的负面影响较大。在实际的农业生产中,一旦发现干旱灾害需及时为农作物补充水分,对耕地周围的水资源进行充分利用,以对农作物进行有效灌溉,提升土壤内的含水量,以满足根系生长对水分需求。在农业灌溉中,人们习惯选用喷灌、滴灌等方式,而这些灌溉方式则存在一定局限性,水分供应很难满足农作物生长发育需求。因此,农业灌溉中,需充分利用人工增雨,可有效避免浪费水资源的现象。

5.3 改善生态环境

众所周知,干旱不仅阻碍农作物正常生长,还会影响生态环境,加快生态环境恶化程度,通过人工增雨的方式可对生态环境进行改善,进而减少干旱灾害出现频率。若是干旱灾害持续时间较长,会降低粮食产量和水资源量,同时还会影响粮食安全,造成饮用水供应不足。开展人工增雨作业,在缓解干旱对农作物生长危害的同时,还能增加土壤墒情,确保粮食高产丰收。实施人工增雨,可在短时间内恢复水源涵养功能,进而扩大水域面积,以有效缓解水资源短缺,可促进农作物和其他植物的生长发育。对于干旱区来说,干旱大都伴随着高温灾害,高温条件下会阻碍农作物正常生长发育。开展人工增雨作业,在缓解高温的同时,还能将高温对农作物生长的不利影响降到最低。

6 总结

本次人工增雨作业区域覆盖通辽市大部地区,使用内蒙古东部人工影响天气中心自主研发效果评估软件对本次作业进行效果评估,得到作业影响面积为25150km2,受自然降水与人工增雨作业共同影响增加降水量约468万t。本次天气过程结束后,通辽市森林草原火险等级降低,见图2,土壤墒情得到明显改善,三类墒占比10.5%,二类墒占比37.8%,一类墒占比38.7%,过湿墒占比12.9%,对农牧业生产有积极贡献。

图2 2016年7月18日和7月23日通辽市土壤墒情图