城市声环境保护的实践

——以上海市环境噪声管控为例

周裕德

(1.上海市环境科学研究院,上海 200233;2.上海城市环境噪声控制工程技术研究中心,上海 201103)

1 上海市环境噪声情况

上海作为中国的特大城市,人口密度大、交通形式多,声源立体且交错,因此环境噪声的情况较为复杂,给管理与监管带来了困难,群众对城市声环境质量意见较大,制约了城市建设与重大工程的实施。

需要较长的时间尺度,才能较为准确地反映环境噪声的管控成效及问题。从2006—2019 年的噪声污染投诉情况来看(见图1),上海市的噪声污染投诉可分成两个阶段,2006—2009 年在环境投诉中排第一,2010 年以后是逐步下降的;2002—2007 年的环境噪声扰民现象较为严重,环境噪声投诉不但数量占据第一,而且占比达40%—50%(见图2)。

图1 2006-2019 年上海市环境投诉中噪声投诉情况

图2 环境投诉中不同类型投诉的比例图

在当时环境噪声污染高发的情况下,上海市环境科学研究院通过研究明确了上海市环境噪声管控的工业噪声主要为“建设时序问题”,以致形成新厂老邻居、老厂新邻居的企业噪声干扰影响,施工噪声主要为“夜间施工管理与措施不到位”的问题,交通噪声主要是“规划管控与历史欠账”问题,生活噪声主要为“执法与行为规范”问题[3]。

针对上述环境噪声的主要问题,上海市通过政策引导及法规的建立,理顺管理部门及监管对象,加强治理资金投入、提升科技创新能力、加大宣传力度,经过近十年的努力,取得了较好的成绩,特别是在车流量持续增大的情况下,交通噪声总体保持平稳。图3—图5 为2006—2009 年环境噪声声级变化、交通噪声声级变化情况,这也印证了环境噪声在环境投诉中占比的变化情况。

图3 2006-2019 年上海市区域环境噪声变化趋势图

图4 2006-2019 年上海市道路交通噪声变化趋势图

图5 2006-2019 年上海环境噪声投诉变化趋势图

2 交通噪声

2.1 管控成效

2.1.1 前期管控、防止增量

严把环评关,总体上是尽量不产生增量,上海市在2004 年以政府令形式出台了交通干线的退界规划要求,而且对各种道路在空间上的规划要求也进行了严格管控:在人口密集区域的轨道交通必须地下敷设;严格落实环评所提的交通噪声控制措施,声屏障与全封闭声屏障的里程走在全国前列;对不同等级的道路都进行了不同形式的低噪声路面的试验与应用[3]。

2.1.2 政策引导、还清旧账

上海市住房和城乡建设管理委员会于2009 年发布《关于迎世博600 天行动本市高速公路噪声污染治理若干事项的通知》,明确坚持区分情况、差别对待,区分“先有路后有房”“先有房后有路”等不同情况,认真对待历史遗留问题和市民的现实诉求,逐一落实市、区政府和高速公路项目公司的责任。其中,“先有路后有房”类噪声敏感点的治理责任由各区承担,“先有房后有路”类噪声敏感点的治理责任根据相关项目环评报告及环评批文由市政府及项目公司承担。明确高速公路和沿高速公路受交通噪声影响的住房存在的时间,按道路建成通车日期和《新建住宅交付使用许可证》颁发日期孰先的原则确定先后顺序。世博会以后对于高速及快速路等的噪声污染治理,参照该办法执行。同时相关交通部门出文,要求补齐环评措施。

关于机场噪声,《上海市民用机场地区管理条例》第三十五条规定,机场管理机构应当协同市规划国土行政管理部门和市环境保护管理部门划定机场地区噪声影响范围。在机场地区噪声影响范围内,限制新建、改建、扩建噪声敏感建筑物。经批准在机场地区噪声影响范围内建设噪声敏感建筑物的,建设单位应当采取减轻、避免噪声影响的措施。机场管理机构应当对航空器产生的噪声实施监测,并会同公共航空运输企业、空中交通管理部门等单位采取措施,控制航空器噪声对周围环境的污染。

关于航运噪声,《上海港船舶污染防治办法》第十四条规定,船舶在毗邻噪声敏感建筑物的航段、码头航行及作业时,排放的噪声应当符合国家船舶噪声级规定。禁止挂桨机船在黄浦江和本市所有内河通航水域航行、停泊和作业。

2.1.3 科技引领、加大投入

上海市对于轨道交通地下线产生的噪声与振动影响,制定了严格的地方标准[4]。交通管理部门按自已的职责重点加强了对原有交通噪声污染的治理,2009—2012 年集中对全市高速公路噪声扰民问题进行了处理,新装及补装声屏障里程近百千米。2010—2019 年对市政道路、高速公路、轨道交通、铁路、机场噪声的治理分别采取了低噪声路面、声屏障、封闭型声屏障、建筑吸隔声、轨道减振等工程措施[5,6]。由2010—2019 年的年均投资可知,交通噪声治理费用共计超过150 亿元。在技术创新方面,从2010—2019 年的统计情况看,交通噪声的科技投入达4000 多万元。标准、规范、指南数量占总科研数量的30%,实用技术研发数量占总科研数量的50%[7],其中包括制定了全国第一个地铁结构噪声与振动控制的环保标准;提出了全国第一个地铁上盖开发技术规范;系统性提出国省干道交通噪声空间规划管控要求[8];研发了全国第一个动态环境噪声管理系统(基于噪声地图)[9];研究了机场监控飞机噪声的系统架构,并用于虹桥机场的飞机噪声管控等创新性研究,有力地支撑了交通噪声管控能力。2014 年,以上海市环境科学研究院为依托单位的省部级研发与技术转化平台——上海城市环境噪声控制工程技术研究中心成立,填补了上海市在该领域研究机构的空白。

2.1.4 社会进步、间接效果

(1)源头控制,小汽车加速噪声降到71dB,而且严格实行中心城区禁鸣,轨道交通在中心城区全部地下敷设等;(2)机动车发展政策支撑,上海汽车采用牌照控制,在汽车总量上进行调控;(3)出行方式的改变,2019 年上海市全部公交车实行电动化,公共交通的出行人口达到500 多万;(4)低噪声电动车的推广,除上面提到的公交车外全部电动化外,2020 年80%的出租车也实现了电动化,由于公共交通及出租车时速在30—40 千米,所以轮胎噪声不明显;(5)城市发展的红利,上海市从“十一五”到“十三五”解决了1000 万旧里的改造,通过改造,上海市受交通噪声影响的建筑的隔声效果明显提高。

2.2 主要问题

(1)夜间噪声居高不下,从上述数据可见,夜间噪声超过4 类声功能区标准10dB 左右,影响睡眠,这也是引起交通噪声投诉的主要情况;(2)交通噪声的夜间环境可达性问题,从目前的交通噪声影响情况看,无论怎样投入及管控,要达到4 类声功能区的标准很难实现;(3)对于某些交通噪声“旧账”缺乏有效的技术手段,特别是大型运输车辆的发动机噪声改善不明显,而且上海市的夜间运输政策又加重了夜间交通噪声的影响程度;(4)采用电动车后,城市快速路上轮胎与路面噪声问题凸显,这也是城市快速路成为城市交通噪声污染带的主要原因;(5)噪声控制技术有待提高,目前的噪声控制技术仍然是采用传统的声屏障、隔声窗,新的解决方案尚未形成。

2.3 展望

(1)研究夜间交通噪声的评判指标。按照《噪声污染防治法》要求,形成噪声污染要满足有被影响人且噪声超标,而晚上室外活动的人少,并且目前要达到55dB 的指标较为困难,所以现阶段要淡化4 类声功能区的夜间环境指标,优先提高建筑隔声水平,从而降低交通噪声投诉。

(2)研究支持政策,变被动治理为主动治理,提高全社会对交通噪声治理的积极性。可参照燃煤污染治理的经济政策,研究交通噪声技术经济政策,使用交通噪声税收政策,并通过政府对相关管理、治理企业的经济补贴,形成良好的治理及管控氛围。

(3)对于夜间的交通噪声污染问题,应加强科学创新力度,研究适合我国城市交通干线两侧的噪声标准,引入环境噪声主观干预技术,在噪声超标的情况下,降低人群对交通噪声的烦恼程度。对于大型车的动力噪声污染源,应研究进一步降低其发动机噪声的技术,同时加大对大型车电动化的研究力度。路面与轮胎的噪声问题越来越突出,随着车速的提高,路面与轮胎噪声在今后很长一段时间内将成为交通噪声控制的关键。

(4)提倡绿色出行,持续提高公共交通出行比例。现在上海的公共交通已经日趋完善,公共交通的出行人数日均已达500 多万人次,轨道交通已达800多千米,随着公共交通出行比例的提升,交通噪声的压力会持续改善。

3 生活噪声情况

3.1 主要问题

根据2007 年对上海市民的环保满意度调查,噪声部分分类统计情况见下表[1]。虽然社会生活噪声影响程度有限,但与民众对城市总体声环境感受密切相关。

图6 2019 年上海市公安部门收到的环境生活噪声投诉类别占比情况[2]

图6 为2019 年上海市公安部门收到的环境生活噪声的投诉类别占比情况。如图6 所示,相当多的一部分噪声投诉是由行为引起的,而作为固定源的商业设备、空调外机等的投诉占比很小,仅为1%。由于社会生活噪声具有瞬时性、脉冲性、时段性、起伏变化大的特性,因此难以衡量界定。

社会生活噪声管理的主要问题是现行法律法规职责分类不明确。由于取证难度大且无法对标,大部分存在扰民但不超标的情况,目前在执法依据、执法手段和力度上都存在问题。

3.2 政策法规

对于社会生活噪声存在的问题,上海市在2013 年颁布了《上海市社会生活噪声污染防治办法》(以下简称《办法》)。《办法》改变了以往标准管控的环保思路,创新性提出以相邻权侵害等法学思路来解决社会生活噪声的影响。从法规上理清了各部门的职责,规定行为产生的噪声由公安部门管理、商业与娱乐噪声由城管部门负责、企业固定源噪声由环保部门负责的管理分工。此外,还先后制定及修订了《上海市空调设备安装使用管理规定》《上海市文化娱乐市场管理条例》《上海市文化娱乐市场管理条例实施细则》《关于做好上海市安静居住小区创建和复查工作的通知》等。

3.3 措施行动

上海市各部门按各自的管理权限,承担各自的责任,利用地区一网通办及网格化管理,形成快速处置能力。由于社会生活噪声来源复杂,影响性质不同,这就要求对不同的噪声源进行分类管理、处置,如对人与人行为产生的噪声影响、住宅区内产生的噪声,采取了行为规范与社区自治规约相结合的管理模式。

3.4 科技创新

针对社会生活噪声的影响特征,上海市从2012 年开始研究环境噪声动态管理系统,目前已经上线应用,由于该系统具有较强的在线监控功能,以及智能辨源、数据追溯、贡献量计算与判别、事件的预警预报等功能,使社会生活噪声的管理更便捷、更科学[9]。

2007年上海市民环保满意度调查中噪声部分

3.5 展望

城市环境噪声作为城市中的主要环境问题越来越受到重视。为改善城市声环境质量,下一步应做好噪声投诉事件的管理工作,从现有情况看,由于部门职能的变化,噪声投诉缺乏统一管理机构,以致重复、多投、漏记等现象时有出现,为此,要利用现有的一网通等资源重构信访流程,实现群众找对人、部门能跟进、领导可监督、数据可查溯的环境噪声投诉解决流程。此外,还要提升社会生活噪声污染预报能力,做到社会生活噪声事件的预警预报,形成快速处置的管理机制。

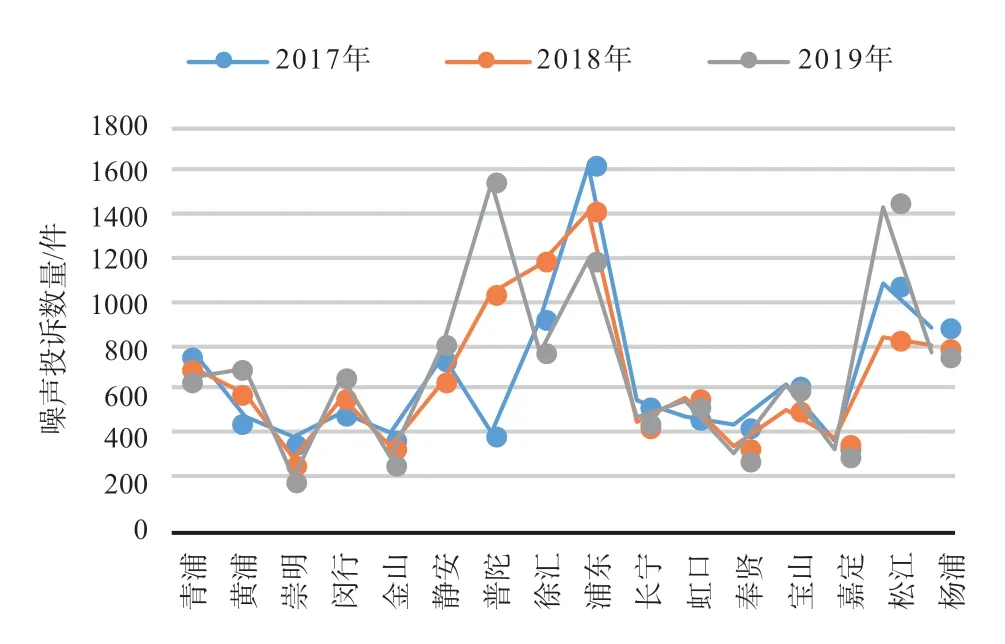

图7 社会生活噪声投诉数量与城区的关系图[2]

社会生活噪声与人口密度相关性较大,从近年的社会生活噪声投诉在上海市的分布情况可见,中心城区的社会生活噪声投诉高居不下(见图7)。因此,规范行为、严格执法、加强教育是解决噪声投诉问题的有效举措。