不同株高杂交种玉米抗倒伏特性及杂种优势

潘志远,段燕燕,常宝学,崔振坤,祁炳琴,胡 静,勾 玲

(1.石河子大学新疆生产建设兵团绿洲生态农业重点实验室/石河子大学农学院,新疆石河子 832003;2. 新疆九圣禾种子标准研究院有限公司,新疆昌吉 831100)

0 引言

【研究意义】我国玉米种植面积和产量已占到粮食作物的三分之一[1]。但由于玉米生长期间常遇高温干旱、暴雨大风等异常天气或病虫害发生等不利因素的干扰而造成田间倒伏,对玉米稳产、高产影响较大。当前制约玉米密植高产主要限制因素之一为田间倒伏[2]。倒伏会导致叶片正常空间分布被破坏,使其光合效率降低,干物质积累减少。特别是玉米茎秆发生折断,会使茎秆的输导系统遭到破坏,影响叶片水分、养分的供给,造成玉米减产。严重时会使植株死亡,甚至出现绝产。全世界每年因茎折损失的玉米产量5%~20%[3]。增强玉米抗倒性对提高玉米产量具有重要意义。【前人研究进展】玉米茎秆抗倒伏能力取决于多个性状的共同作用[4]。株高降低会使植株重心降低,能显著提升玉米的抗倒能力。株高与倒伏有密切关系[5]。玉米茎秆穗位高、地上部第三节茎粗及穿刺强度等指标与其抗倒性有显著性关系。茎粗较大、穿刺强度较强,茎秆的抗倒性就越高[6,7]。玉米杂交种抗倒性与其亲本有密切关系[8]。玉米杂交种株高与其双亲均呈显著性正相关[9];穗位高与其父本有显著性正相关关系[10]。【本研究切入点】但不同株高玉米杂交种F1的抗倒性与其亲本有怎样的内在联系,还不十分清楚。不同株高玉米杂交种抗倒伏性的杂种优势差异如何,还需做进一步深入研究与探讨。【拟解决的关键问题】将玉米杂交种F1依据株高分为矮秆、中秆、高秆三种类型,选用9个玉米杂交种及其亲本为材料,研究玉米植株形态、茎秆强度及抗倒伏性等性状与株高的相互关系及其杂种优势,为玉米抗倒品种筛选与大面积密植高产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

选用不同株高玉米杂交种及其亲本自交系,高秆材料:鑫海158、新科891和郁青358及其亲本;中秆材料:九圣禾2468、九圣禾581和新玉47及其亲本;矮秆材料:DM1114、九玉D03和九圣禾235及其亲本,共计27份材料。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

试验2019~2020年于新疆昌吉九圣禾产业园区内进行,小区安排为2膜4行30+70(cm)宽窄行配置,行长3 m,行数4行。株距约24 cm,留苗密度为6 000 株/667m2(90 000株/hm2)。于4月22日播种,9月12日收获。其他田间管理措施与当地高产田模式一致。

1.2.2 测定指标

植株形态:于玉米抽雄期田间随机取生长一致有代表性连续的5株,用卷尺测量其株高(PH)、穗位高(EH),并计算其穗位系数(EHC)。株高是地面离玉米雄穗顶部的高度。穗位高是指地面至第一果穗着生节位的高度。

穗位系数 = 穗位高/株高。

节间形态:于玉米抽雄期在田间随机取长势一致有代表性的5株,用直尺测定玉米基部第3节间长度(IL),用游标卡尺测量取节间1/2处直径,即茎粗(SW),并计算其茎粗系数(SDC)。

茎粗系数=茎粗/茎长。

基部节间强度(Rind penetration strength,缩写RPS):用茎秆强度测定仪测定第3节间中部茎秆强度。用茎秆强度测定仪(浙江托普仪器有限公司,中国杭州)将一定横断面积(如 1 mm2)的测头,在节间中部短轴面垂直于茎秆方向匀速缓慢插入,读取穿透茎秆表皮的最大穿刺强度。

田间倒伏:于玉米收获前对各小区植株倒伏情况进行调查,记录田间总倒伏株数,分别调查根倒株数和茎折株数,测量茎折高度及发生节位。

田间总倒伏率=(茎折数+根倒数)/ 小区总株数 ×100%。

茎折率 (Stem break rate)= 茎折株数 / 小区总株数 ×100%。

1.3 数据处理

用SPSS24.0进行方差分析,并计算杂种优势。超母优势(%)=(F1-P1)/P1×100。超父优势(%)=(F1-P2)/P2×100。杂种优势指数(%)=F1/MP×100。F1:杂交种一代;MP:父母本性状均值;P1:母本;P2:父本。

2 结果与分析

2.1 不同株高玉米杂交种植株性状及杂种优势差异

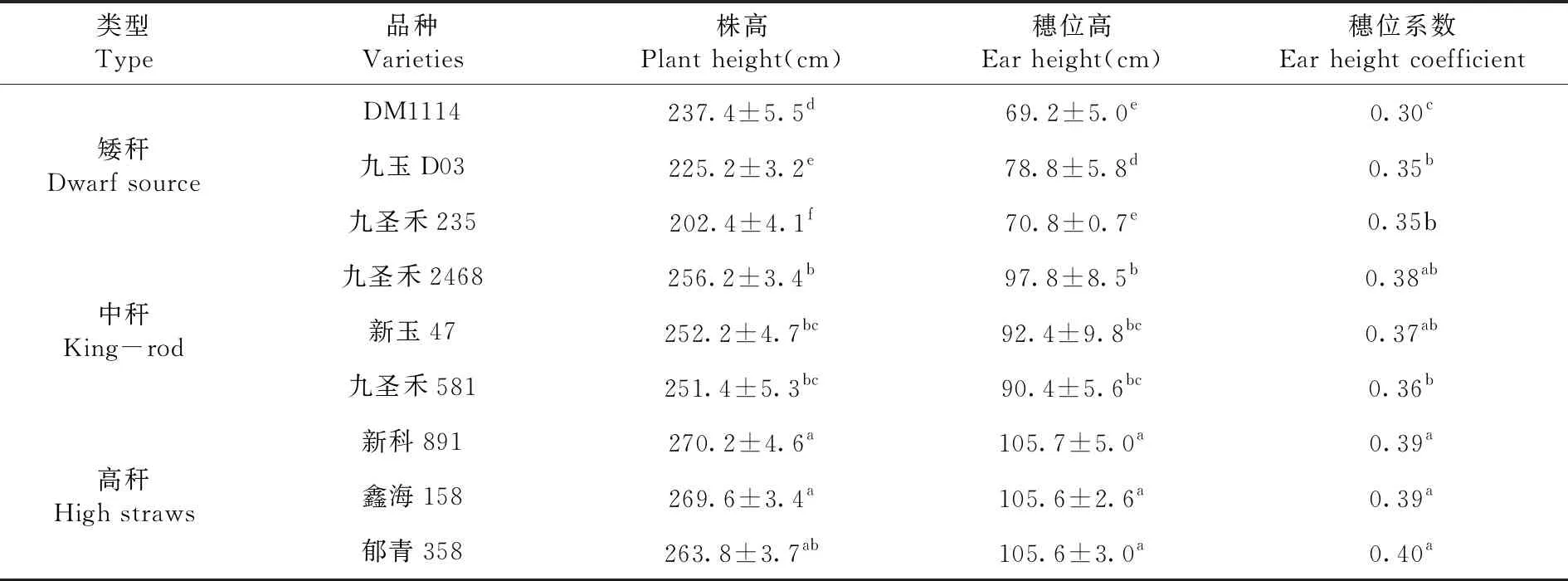

研究表明,矮秆类型穗位高在60~80 cm;中秆类型穗位在90~98 cm;高秆类型穗位高在150 cm左右,且不同类型杂交种间穗位高存在显著差异。由植株高度由矮秆到高秆类型的穗位系数分别为0.39~0.4、0.36~0.38和0.3~0.35,且矮秆与高秆类型穗位系数之间差异显著。玉米杂交种穗位高与株高密切相关。随着株高的提高,穗位高、穗位系数也会升高,玉米倒伏的风险加大。

供试玉米杂交种的株高均表现较高的正向杂种优势。除矮秆材料外,中秆和高秆类型品种株高超母优势均高于超父优势。株高杂种优势指数表现高秆类型明显高于矮秆类型,由矮秆到高秆分别为111%~118%、128%~130%和131%~142%。表1

表1 不同株高玉米杂交种植株性状比较

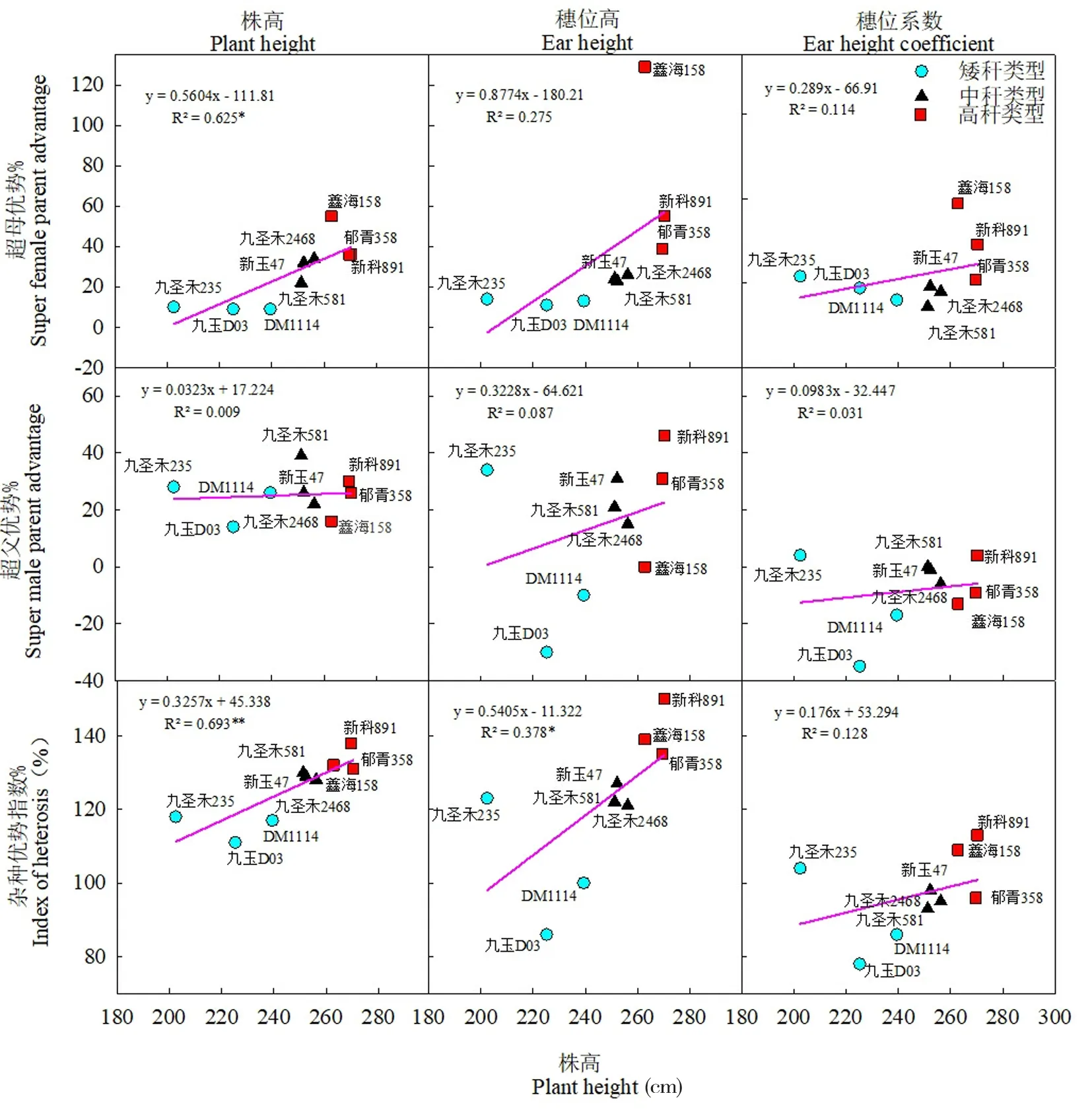

玉米穗位高的超母优势高于超父优势,由矮秆到高秆类型表现逐渐升高的趋势,且穗位高的杂种优势指数也随株高的增加而提高。不同类型品种穗位高杂种优势分别为86%~123%、121%~136%和139%~150%。玉米杂交种穗位系数超父、超母优势均较低,杂种优势表现高秆类型大于矮秆类型。图1

图1 不同株高玉米杂交种植株性状杂种优势比较

2.2 不同株高玉米杂交种茎节性状及杂种优势比较

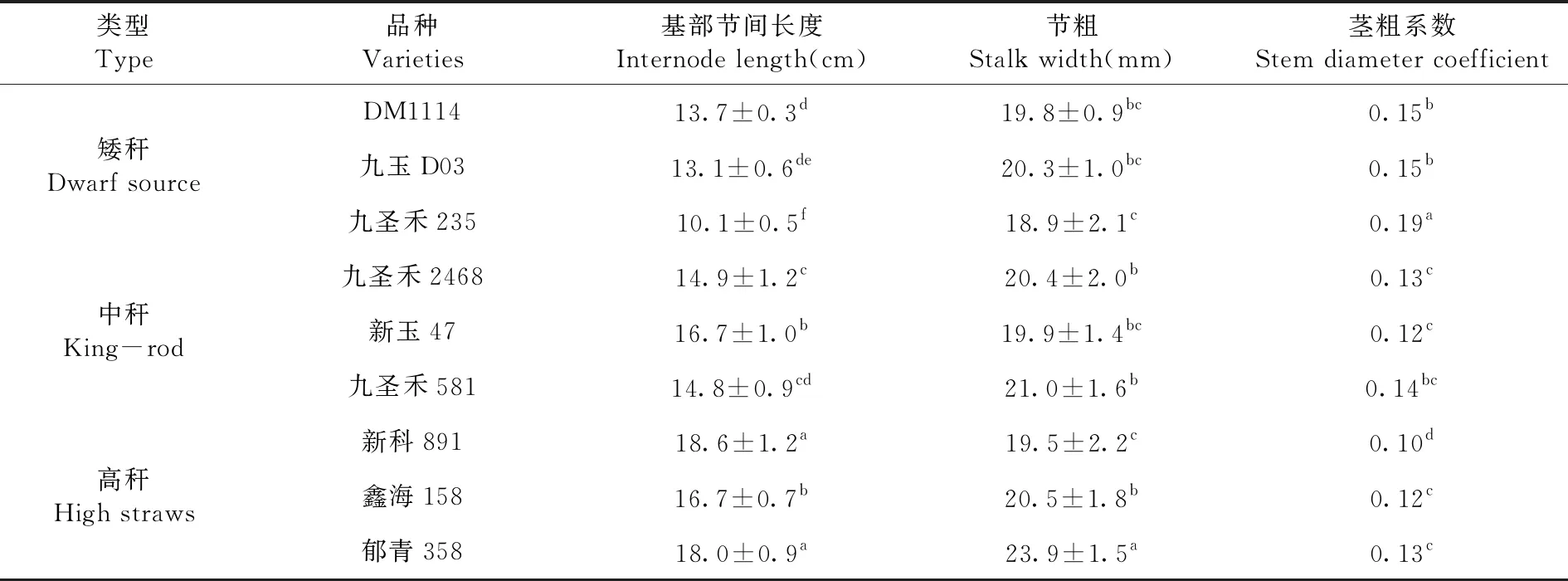

研究表明,玉米杂交种基部节间长度随着株高的升高而伸长,茎粗系数变小,而节粗变化差异不显著。矮秆类型基部节间长度变幅在10.1~13.8 cm,中秆类型为14.8~16.7 cm,高秆类型变幅度为16.7~18.6 cm。高秆类型茎粗系数最低,变幅在0.10~0.13;矮秆类型最低,为0.15~0.19,且两者茎粗系数差异达显著水平。玉米杂交种株高与基部节间长度密切相关。表2

表2 不同株高玉米杂交种茎节性状比较

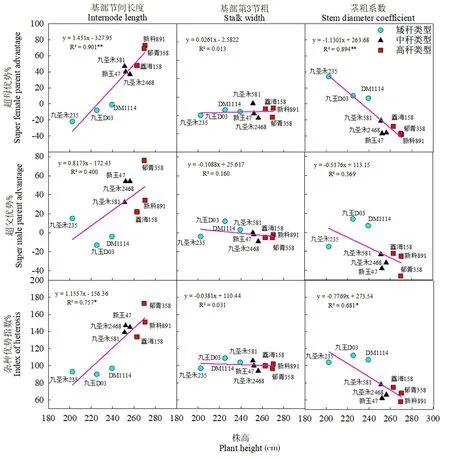

高秆玉米基部节间长度正向杂种优势均表现比较高,且超母优势大于超父优势。而矮秆类型杂种优势指数较低(<100%),中亲优势和超母、超父优势指数也偏低,且多为负值。玉米杂交种茎粗的超母优势和超父优势偏低,不同类型差异不大。茎粗系数的杂种优势相关指数则表现矮秆类型大于高秆类型。选择株高越低的自交系做父母本,其基部节间长度的杂交优势会降低,杂交种F1的节间长度会缩短,茎粗系数会变大。图2

图2 不同株高玉米杂交种茎节性状杂种优势比较

2.3 不同株高玉米杂交种茎秆穿刺强度、倒伏率及杂种优势的比较

研究表明,不同株高杂交种玉米基部节间茎秆穿刺强度变化差异较大,高秆类型品种茎秆穿刺强度较中秆、矮秆均低。茎秆穿刺强度的杂种优势指数较强,且超父优势大于超母优势(九圣禾2468除外)。矮秆类型茎秆穿刺强度的杂种优势指数最高,为140%~155%左右,高秆材料最低在100%~128%,且易发生茎折。玉米亲本植株高度越高,其杂交种穿刺强度越低。选择自交系植株高度较低的材料做父母本,有利于提高茎秆抗倒伏强度,降低田间发生倒伏的风险。表3

表3 不同株高玉米杂交种茎秆穿刺强度、倒伏率及杂种优势

2.4 玉米植株及节间性状与抗倒伏性状相关性

研究表明,茎秆穿刺强度与株高、穗位高呈显著负相关关系,与穗位系数、节粗和茎折率呈负相关;与茎粗系数正相关。茎折率与株高、穗位高、穗位系数和节间长度呈正相关,与茎秆穿刺强度呈负相关关系。表4

表4 玉米杂交种植株性状与抗倒伏能力相关性比较

3 讨 论

高密度种植条件下玉米更容易发生茎折[11]。玉米株高、穗位高等指标对茎倒伏有重要的影响。燕树锋[13]研究表明,株高与穗位高与倒伏率呈正相关的结果。玉米杂交系植株性状与其亲本自交系密切相关[12]。玉米株高、穗位高的超高亲优势高,杂种优势较强[14,15]。玉米第3节形态结构与倒伏有密切关系,马晓君[16]研究认为,倒伏率与节间直径、与基部节间长度呈显著正相关。而与基部节间长度和茎粗系数呈负相关或极显著负相关[16],玉米基部第3节间直径与倒伏呈负相关关系[17]。茎粗系数与倒伏也呈负相关关系[18],薛金涛等[19]研究发现玉米的抗倒强度与穗下茎粗呈显著正相关关系,与茎长呈负相关关系。玉米茎秆强度代表玉米抗折断能力的一个重要指标,研究认为玉米地上部第3 茎节穿刺强度能较好反映出茎秆抗倒伏的能力[20],茎秆穿刺阻力与倒伏性呈极显著相关[21]。

试验研究表明,玉米杂交种的穗位系数与穗位高与株高变化呈显著正相关关系,高秆玉米杂交种穗位、穗位系数均表现较高,田间茎折率也高。表明植株高度提高,田间发生茎折的风险加大。玉米杂交种穗位高的杂种优势指数和超亲优势较强;穗位系数的杂种优势指数较强,玉米杂交种穗位高的超母优势表现出矮秆<中秆<高秆的趋势。玉米杂交种基部节间长度超母优势大于超父优势,玉米基部节间长度随株高的升高而伸长,而茎粗系数随株高升高而降低。基部节间长度,节粗、茎粗系数的杂种优势指数较强,茎粗系数低于其双亲,茎粗与双亲变化不大。茎秆穿刺强度的杂种优势较强,且超父优势大于超母优势。玉米茎秆穿刺强度与株高、穗位高、基部节间长度呈显著负相关关系,与茎粗无显著相关性。

4 结 论

玉米株高与茎秆抗倒伏能力有密切关系,株高较矮的杂交种其穗位高和穗位系数较低,基部节间长度短,茎粗系数较高,茎秆穿刺强度较高,田间倒伏率低,具有良好的抗倒性能。在玉米高产、优质、抗倒伏品种选育过程中,重视亲本自交系特别是母本高度和父本穿刺强度的选择,有利于提高杂交种的抗倒伏性。