小学“四维七目”传统文化课程建设与实施

■ 曹瑞敏 贺建帅

优秀传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中国社会主义根植的文化沃土,是增进学生文化自信的重要依托。但对于如何建设和实施传统文化课程增进学生文化自信还存在着以下问题:一是增进学生文化自信的目标不突出,不能运用课程把传统文化的精髓化为学生的内心遵循和行动力量,学生对其生命的根、精神的魂意识不清,进而出现价值判断模糊的情况;二是传统文化课程建构不能精准选择增进学生文化自信的内容,缺少顶层整体设计和有逻辑的内在建构,存在着课程内容选择空泛、单一,不能有效培养学生的文化自信;三是传统文化课程实施路径设计不能体现文化自信,实施过程中存在着活动化、形式化的现象,不能够把文化传承内化为学生的生活日常和有意识的行动;四是传统文化课程评价对学生形成文化自信的引导不足,存在着没有评价或简单评价的现象,不能有效促进学生文化自信心的提升。

针对以上问题,潇翔小学在学校“自然生长”文化下对传统文化课程的建设与实施进行整体思考,探求融入文化精髓的课程设计,探索嵌入文化力量的课程实施,采用推动文化传承的评价方式,让优秀传统文化融入学生的生活,引导学生形成文化基因,做有根的中国人。

一、小学“四维七目”传统文化课程体系建构原则

未来课程架构正从以学科知识为逻辑走向以学生个性化学习立场为逻辑的具身课程。课程结构决定培养人才的素养结构,传统文化课程要实现对文化传承的全面性、系统性、个性化培养,需要在课程架构中进行系统的设计,具备传统元素并融入时代特征。

“四维七目”传统文化课程,“维”是课程开发的“维度”,即“课程立意”,指向学生课程体验的深度、广度和综合度,学生通过课程学习获得价值体认和文化认同;“目”是课程开发的“张目”,即“课程内容”,拓展课程视界,链接生活实践,引导学生走向真实世界。本课程意在打破时空界限,融合课上与课下,让学生在任意的时空下展开学习和生活。具体内容如图1所示。

图1 “四维七目”传统文化课程框架

(一)注重课程目标中的文化追寻,表现开放性

“中小学优秀传统文化教育的总体目标概括为:形成文化记忆、增进文化理解和提升文化自信。”“四维七目”传统文化课程目标,展现出学校教育具有的“顺应生命生长规律、遵循教育基本规律、尊重个性差异规律”的文化内涵,表现出学校课程具有的“以儿童的视角——体察与顺应性,对关键期的呼应——接纳与价值感,对生成的召唤——动态和发展性,对自然的召唤——建构与共生性”的基本表征,能够引导学生“有目标的整体生长、有互动的全体生长、有差异的个性生长、有意义的持续生长”,达成“做有根的中国人”的人才培养目标。

(二)关注课程框架中的传统元素,达成系统性

“四维”课程架构,坚守文化自信的立场。把《论语》“志于道,据于德,依于仁,游于艺”中孔子做人的四点要求作为课程建设的四个维度。一维“志道”:价值建立;二维“据德”:规则意识;三维“依仁”:责任担当;四维“游艺”:生活实践。

“七目”课程内容,成为文化传承的载体。选取具有代表性的传统文化七大方面内容作为课程板块,一目“诗文辞赋”,二目“梨园戏剧”,三目“中国功夫”,四目“民间技艺”,五目“农历节庆”,六目“时令节气”,七目“杏林百草”。每一板块都从“知识探索——生活应用——工艺创造——文化传递”四个层面设计结构,达到课程“基础性、工具性、工艺性、文化性”的有机统一,前三者呼应“艺”一维,后一者呼应“道德仁”三维,同时融合国家、地方、校本课程,联结学校、家庭和社会空间,走进学校场域、社会场馆、自然场地实践,让民族元素以课程的样式系统性、结构性地走近学生,实现传统文化与学生生命的相互滋养。

(三)观照课程内容中的民族特征,体现综合性

“四维七目”传统文化课程内容,在历史的纵深和文化的渊源中汲取精髓资源,把民族精神、民族自信、民族智慧、民族艺术融成一体,体现民族特征,达到综合表达,形成传统文化课程架构的新模式。

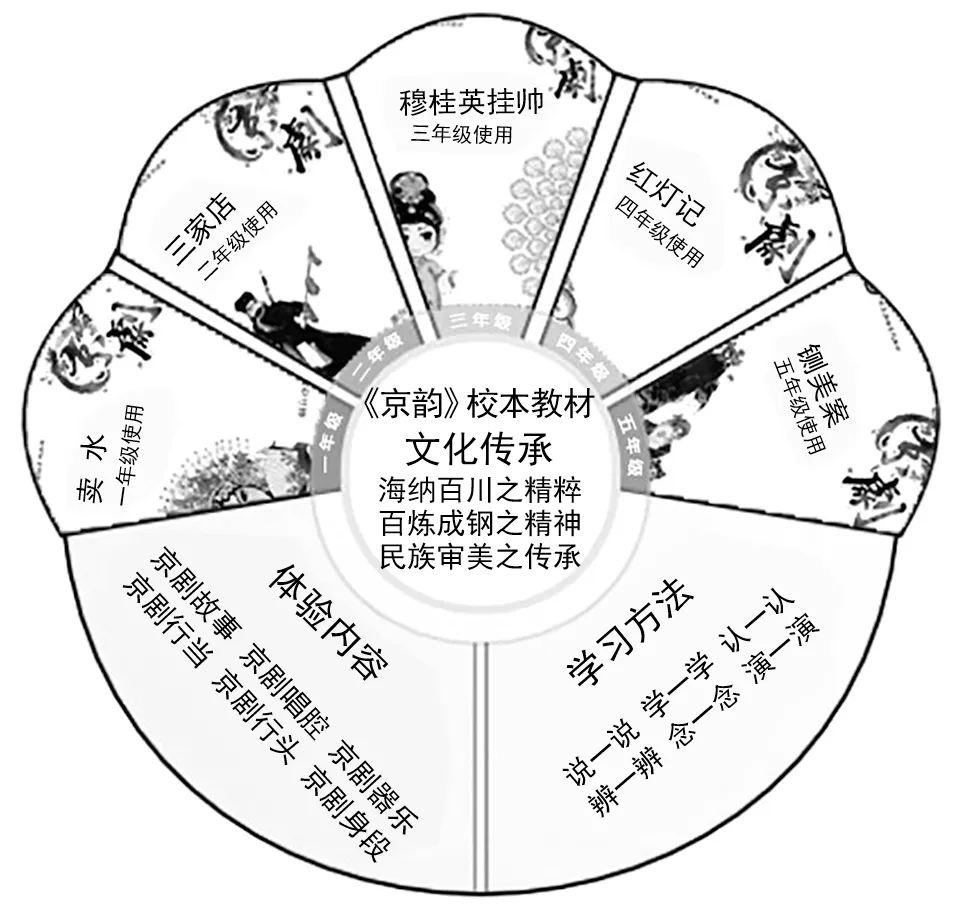

以“梨园戏剧”板块子课程“京韵”为例,每册教材以一个京剧剧目为引,把京剧历史、名家、文武场等知识的系统性学习活动,与京剧学唱、表演和欣赏融合在一起,引导学生感受国粹海纳百川之精粹、百炼成钢之精神、民族审美之传承(具体内容见图2)。

图2 “京韵”课程建设图谱

以“杏林百草”板块子课程“我的中医生活”为例,把握“做人主线”:“做有根的中国人”;“时间经线”:中草药与节气的关系;“万物纬线”:中医药与生长地域的关系;“生活基线”:中医药与健康生活的关系建设,形成《中医与百草》 《中医与膳食》 《中医与节气》 《中医与人体》 《中医与生活》系列教材,感受中医悬壶济世精神、妙手回春技术,树立健康生活、珍爱生命的生活理念。

二、增进文化自信的小学“四维七目”传统文化课程实施路径

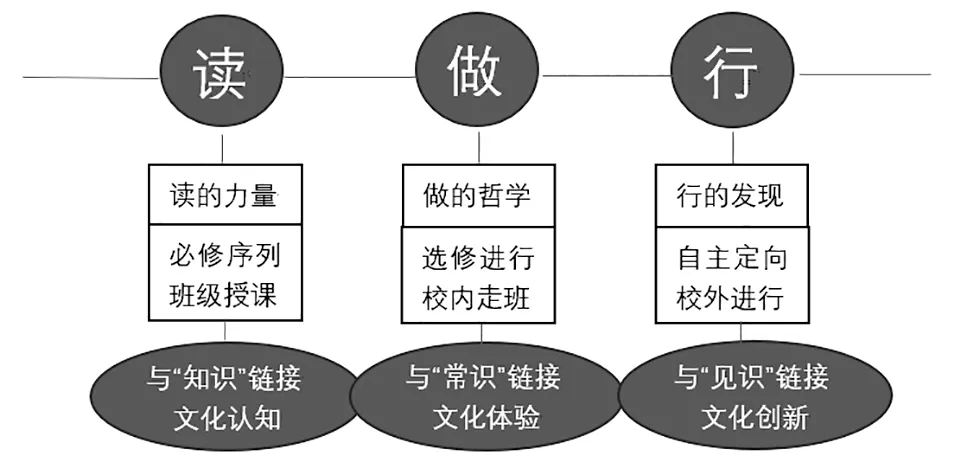

“四维七目”传统文化课程,运用学校“自然生长”课程“读·做·行”实施路径,由课内、校内实施的传统模式走向学校、社区、家庭交互进行的现代图景,让学生在课程学习中“与传统相融合”“和生命打交道”。

(一)研制“读·做·行”为基础的课程体系

基于儿童立场、遵循生长规律、观照学习方式,引导学生在“读中学”,以学科渗透、学科拓展和传统文化专项课程群形式开展课程实施;在“做中学”,采用“选修进行、校内走班”形式,通过16个传统文化社团和11个传统文化项目,面向每一个孩子的个性化需求推进课程目标的落实;在“行中学”,以“综合实践活动”为依托,采用项目式运行方式,打开学校围墙,通过教师、家长、社会专业人员带领学生走向社会学习。

这样,发挥“读”的力量,运用“做”的哲学,坚持“行”的发现,课程内容由“学科为王”创造性地转变为与“知识”链接的“读中学”课程,引导学生文化认知;与“常识”链接的“做中行”课程,引导学生文化体验;与“见识”链接的“行中学”课程,引导学生文化创新,达成“课程生活化”目标,把“死知识”变成“活课堂”,具体内容见图3。

图3 “四维七目”传统文化课程建构体系

(二)形成学科渗透与课程融入相结合的课程实施方式

1.学科渗透

挖掘国家课程各学科中的传统文化元素,定位了语文学科中的61处、数学学科的46处、英语学科的9处、音乐学科的27处、美术学科的35处,以此为基础,学校进行传统文化的渗透性学习。

2.课程融入

伴随传统文化课程的建构与实施过程,学校自然生长课程中传统文化板块的占比增大,以“做有根的中国人”为目的,在“读中学”板块中融入省编教材《传统文化》、语文经典诵读、英语等7门课程,在“做中学”板块中融入传统仪式课程、传统节日课程等4门校本课程,在“行中学”板块中主要突出了民俗研学、动手操作2门课程的融入。通过传统文化课程与学校课程体系的融会贯通,“四维七目”课程的实施路径更清晰。具体情况如图4所示。

图4 “传统文化课程”融入学校“自然生长”课程“读做行”板块

从学校课程建设的过程来看,“做中学”课程由单一的“音乐、美术、体育”做中学课程,发展到艺体类、实验类相结合,再拓展到“艺体训练类、实验研究类、生活技能类”三类的结合,最后是学科课程中“做中学”学习方式的发掘,形成了一个原点辐射、线性扩充、主题拓展的课程建设思路,为学生根据自己的兴趣选择课程提供了充分的机会。

传统文化课程的不同板块、不同实施方式也表达出不同的课程功能。为更好地促进课程体系的融合,学校依据传统文化课程的不同板块及其实施方式,从校内课程修读、校内外结合、学校家庭相结合三个维度,探究课程融合实施的方式,提出传统文化课程实施的多样态结合模式。如图5所示。

图5 传统文化课程实施的多样态结合模式

由上图可见,通过必修与选修结合、学校与家庭结合、校内和校外结合,使传统文化课程从学校延伸出去,立体化、系统化、结构化地覆盖学生生活,影响其生活方式与生活目标。

(三)引导传统文化在生活中的融入

以“做中学”课程体系为基础,建立“清明雨”“端午粽”“中秋月”“中国年”节日课程和“开笔礼”“志学礼”仪式课程。通过融入日常的课程引导着学生传统文化的学习走向生活,并使传统文化成为学生生活中普通的、平常的样态。

在“中国年”实践中,引导学生修家谱、建家训、寻找父母的故事、了解亲人的情况、探究家庭的脉络,建立家庭的谱系和秩序,找到血脉之源、立家之本。从现有的学生4000多份家谱、家训、家族历史的作品中,可以归结出三个方面的发展:一是创造性地建立自己的家谱。二是运用多样方式表达亲情关系。三是通过家庭研究,密切了家庭关系、联络了亲情血缘、疏通了交流渠道。“中国年”家族研究连接了中国建立族谱的古老传统,引导孩子叩问生命起源、找到家族力量、回归民族传统。

三、凸显价值体认的“小小传承人”传统文化水平评价方法

根据国家非遗传承人评价的方式,培养“小小传承人”。根据传统艺术的门类及国家传承项目、学校开设的课程情况及学生自我校外学习情况,设计评价项目、流程及方法。评价项目表现开放性,评价流程表现自主性,评价方法表现多元性。如图6所示。

图6 “四维七目”传统文化课程评价方式

(一) “小小传承人”评价达成终端引导

一是设立“枫叶小剧场”。只要孩子的才艺及作品达到一定的程度就可以进行个人的展示。在三年间的15场个展中,“书法、绘画”占比很大,书法和国画传承人在快速成长。在艺术节的一个月的时间内,孩子们在“武林大会”“校园歌手”“器乐专场”和“书画、手工”比赛中展示自己。二是开设“传统文化周”。每个班级通过家委会请进传统艺术民间人士教授孩子们一项技艺。在同一时期,孩子们将掌握的书法、琵琶、京剧、拓印、茶艺、变脸、诵读、太极等八项传统艺术向大家展示,从而在班级活动中感受浓厚的民族艺术氛围。另外,学校还通过班级展板展示孩子们创作的传统艺术作品,在班级会上创设机会让孩子们进行传统艺术表演,给孩子们充分展示自己、表达自己的机会,以促进他们艺术技能的提升。三是培养“小小传承人”。在“自然生长”教育下,面向学生“品德修养、学会学习、艺术素养、身心健康、社会参与”五大核心素养中的“艺术素养”运用多种方式纳入传统文化“小小传承人”评价活动中。根据传统艺术的门类及国家传承项目、学校开设的课程情况及学生在校外学习情况,设计评价项目、流程及方法。项目设计:“戏曲、武术、剪纸、书画、结艺、面塑、曲艺、民乐”等;评价流程:学生自我申请、才艺展示、教师评价结合;评价方法:社团过程性评价、才艺表现性评价、作品形成性评价结合。通过上述三种评价达成终端的引导,学生更深刻理解优秀传统文化的魅力,也能够深入掌握与运用适当的方法完成对传统文化的传承,学生在传统文化传承能力方面取得显著进步。如图7所示。

图7 学生传统文化传承能力对比图

(二) “小小传承人”评价达成引领成长方向

“小小传承人”评价,引导学生向着“做有根的中国人”的方向生长。课程是达成个人转变的通道。在学校核心文化下,把学生“德行”培养作为课程建设的核心。在集国家、地方、校本课程于一体的“读中学、做中学、行中学”“自然生长”学校课程的建设与实施过程中,运用“学科渗入、德育融入、传统植入、实践进入”的方式,坚持“道德教育为魂、学科教学为本、传统文化为根、实践活动为翼”的德育一体化建构策略,把儿童放在学校工作的中心,把中华优秀传统文化植入学校教育的土壤中,培植学生中国魂灵,学生正向着“有根的中国人”的方向生长。达成“知行合一”的传统文化学习目标。知易行难,传统文化的学习与传承不能止于背、诵、演、说的层面,而要落在学生的行动中,把“知”和“行”统一起来。“中国神话”中女娲、精卫、大禹、夸父等神话人物展现出的自强不息的精神,在家长与孩子们读、讲、说的过程中化成孩子们面对学习、劳动、生活时的坚毅品性;手工制作脸谱、绘画瓷盘、编制结艺过程中精益求精,培养的是工匠精神;在京剧的学习、表演中经历束发、着衣、唱念做打的招招式式,形成艺术素养、传承国粹艺术,还收获着自信与自豪;在打太极的快慢结合、阴阳转换中,在强体增慧的同时体会的是中国文化的精妙与高深。

(三) “小小传承人”评价提升传统技能

对学生传统文化技能形成情况进行调查,了解其传统技艺制作、演奏、成果的数量、质量及制作的熟练度、创作的热情度。

图8 学生经典诵读统计表(以2019年寒假背诵为例)

从柱状图可以看出,仅一个寒假,五个年级中各取一个班级作为统计对象,经典诵读古诗文数量古诗平均23首,古文背诵平均1413字。由此可推论,小学生在经典诵读上量的积累可期质的飞跃。

学生研习传统文化的人数分布情况,在太极、京剧、剪纸和经典诵读、中国神话、中国节气、中国节日课程全体必修的前提下,100%的学生通过参与“传统文化周”“传统文化进校园”等活动全面体验传统文化,53%的学生在社团选修课中选择京剧、剪纸、面塑、陶艺、结艺、快板等传统文化技艺的学习,并形成稳固的能力。

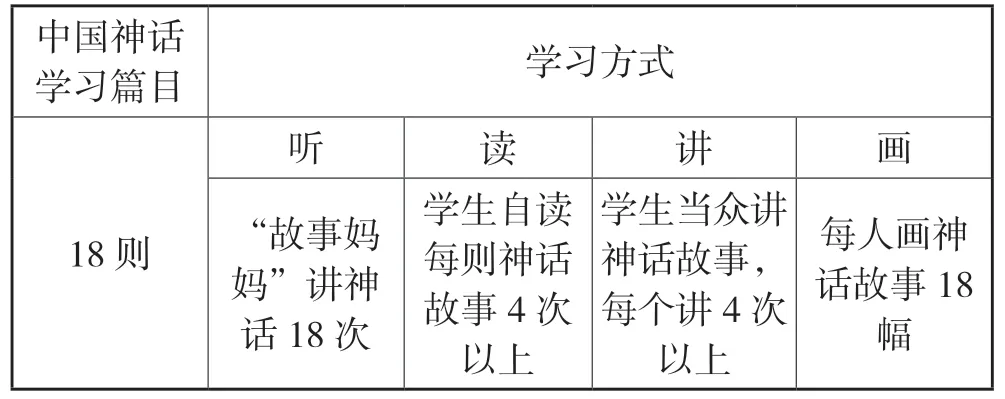

为使学生了解中华文化的源头,知道华夏民族的文化基因,学校于2015年开始开发“中国神话”课程,收入《盘古开天》 《精卫填海》等24个中国神话,形成一、二年级校本课程。以“故事妈妈”为形式,通过学生“听、讲、画”,让中国神话深入内心,让慢慢领悟的中国精神深深地扎根在学生心灵深处,让他们认识到自己的民族性征。

表1以二年级3班的45名学生为样本,对他们在一年半时间内学习神话故事的情况进行数据统计,通过神话故事进家庭、进生活、进课堂等多种方式,学生以听、读、讲、画的学习途径强化了对传统文化的理解,并将其融入日常学习生活中,改变了他们对中华优秀传统文化的学习方式,能更深入地体会做中国人的自豪感。在课程实施过程中,传统文化通过读、做、行的方式融入每个潇翔孩子的理念与行动中,化为其精神的内质。学生参加“烟台国学小名士”比赛连续获奖,京剧《贵妃醉酒》、《梨园荟萃》、琵琶《阳春白雪》连续三年获省艺术比赛一、二、三等奖,话剧《传承的力量》获市二等奖,京剧小演员与艺术学校学生同台在全国信息技术现场会演出。“剪纸工作坊”“面塑工作坊”分获烟台市一、二等奖。学校成为“教育部传统文化项目传承学校”。

表1 关于学生对“中国神话”课程学习情况的调查