基于GIS的县域生态敏感性评价

——以大方县为例

张钰珠,韩德军

(贵州财经大学 公共管理学院,贵州 贵阳 550025)

1 引言

党的“十八大”以来,生态文明建设进入了新的发展阶段。当前,加快生态文明建设要突出重点领域和发展方向。生态敏感性是指生态系统对区域内自然和人类活动干扰的敏感程度,用来反映当生态处于失衡时,可能发生的生态环境问题概率的大小,并且用来表征外界干扰所造成的后果,即在同等干扰和外力的作用下,区域内各类生态系统发生生态环境可能性的大小。生态敏感性评价主要是对现状自然背景下,区域内蕴含的潜在的生态环境问题进行明辨,并在空间上逐一呈现的过程,是提供生态环境保护和生态建设的重要方法之一[1,2]。县域是经济社会活动的重要落地单元,探究县域生态敏感程度分布差异,能够为当地的发展提供保护和预防生态环境问题,可提出相应的改善和修复措施,并为后续开发和合理利用提供科学依据。

2 研究区概况

大方县位于贵州省西北部,毕节市中部,乌江支流六冲河北岸,大娄山西端。地处东经 105°15′47″~106°08′04″,北纬26°50′02″~27°36′04″。地处黔西北高原 (云贵高原)向黔中山原丘陵过渡斜坡地带,属中山地貌类型,地势中部和东北高,河流向北和向南流。属亚热带湿润季风气候,平均气温12.2 ℃,年平均降水量为1329.4 mm。2020年大方县地区生产总值172.49亿元,人均生产总值17810元 ,2020年末统计户籍人口为96.82万人,其中城镇人口35.24万人,户籍人口城镇化率36.4%。大方县土地利用类型以耕地、林地、自然保留地和建设用地为主,分别占土地总面积的35.21%、45.02%、6.60%和2.96%。

该县喀斯特地形地貌明显,是世界岩溶发育最典型的地区之一,有“喀斯特王国”之称。喀斯特是一种较为脆弱的生态系统,体表崎岖,土壤贫瘠,水土流失严重,抗干扰能力较弱,生态系统遭到破坏恢复速度慢,修复难度大。生态环境的敏感性不仅影响当地经济的发展,而且直接影响到气候和生态环境。随着开发利用程度的不断深入,土地资源的匮乏和需求量的增加,必将成为制约本地区经济协调发展的一大矛盾。贵州省大方县是具有“喀斯特”地貌特征的生态敏感区域,将其作为研究对象具有较强的代表性和典型性。本研究对该区域生态敏感性进行评价,并将评价结果逐层分级,以期为该县生态环境保护与修复、人与自然协调共生提供理论依据,为打造生态宜居城市提供示范作用。

3 研究方法

3.1 数据来源

大方县土地利用类型采用中国科学学院资源环境与数据中心提供的土地利用现状遥感监测数据。植被覆盖信息使用地理空间数据云(https://www.gscloud.cn/search)下载的大方县Landsat8,利用NDVI进行波段计算。坡度、高程、坡向等信息由大方县的DEM进行提取,运用ArcGIS工具中的Spatial Analysis的表面分析功能,依次对其进行分析。该研究采用灯光指数来反映人口密度,数据来源于珈洛一号(http://59.175.109.173:8888/index.html)。水系因子从大方县DEM中提取;市、县、乡镇级行政边界均从Big map GIS Office下载获取。

3.2 评价方法

大方县生态敏感性评价采用单因子评价和多因子综合评价相结合的原则,评价的原理是基于叠加的方法。利用ArcGIS的空间分析功能,首先构建影响该县生态环境敏感性的评价因子,并依据敏感性评价等级对影响该县生态敏感性的单因子进行分级评价;利用AHP层次分析法软件确定各单因子的权重,将各单因子生态敏感图与其所属权重值加权叠加分析,最终得到该县多种生态环境问题下的综合性敏感分析结果,以明确该县的总体生态敏感性分布特征。

3.2.1 评价因子选取及敏感分级

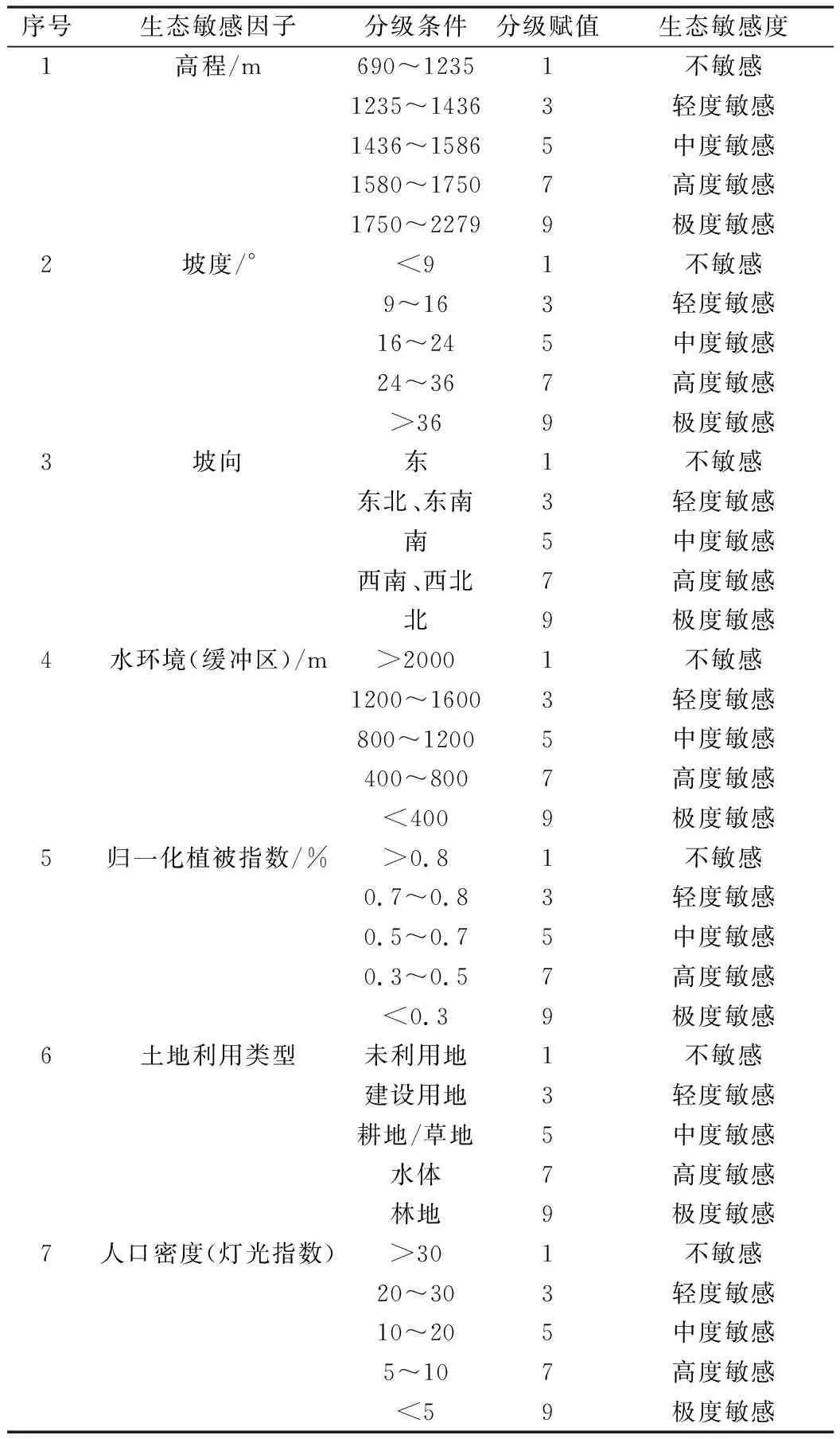

选取不同评价指标对评价结果的合理性影响较大。本研究对贵州大方县生态环境现状进行分析,通过翻阅大量的文献听从专家学者的意见,考虑到生态环境问题是自然原因和人为原因共同作用下的产物,自然原因是生态环境问题形成的基础,而当前形势下,生态环境问题产生的原因多基于人类活动的影响,因此本评价指标的选择兼顾自然和人为要素[3]。本着科学、实践与规范原则[4],结合2015年环境保护部印发的《全国生态功能区划(修编版)》中关于生态敏感性评价的区划方法和使用指标,兼顾数据的处理、收集和计算,筛选出对大方县影响较大的关键性因素,最终选取7个评价因子,分别是高程、坡度、坡向、水系因子、植被覆盖度、土地利用类型、人口密度。根据大方县规划区范围内各生态系统影响因素的重要性,将各单因子分为不敏感、轻度敏感、中度敏感、高度敏感、极度敏感 5 个等级[5],分别将其赋值为1、3、5、7、9五个等级,生态敏感值见表1。

表1 生态敏感性因子等级分类

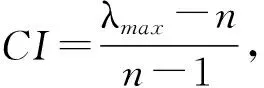

3.2.2 评价因子权重确定

生态环境会受到多方面因素的影响,在进行生态敏感性评价的时候多采用多因子综合叠加的方法,各单因子对生态敏感性的影响程度不尽相同,故将每个因子赋予不同的权重。本文利用AHP层次分析法软件对不同敏感因子构造生态敏感度两两比较矩阵,通过计算得出各因子权重,最终通过一致性检验判断因子的权重确定是否符合客观事实。对生态敏感因子进行9分制打分,同等重要赋值为1,稍微重要赋值为3,比较重要赋值为5,非常重要赋值为7,绝对重要赋值为9,相反分别赋值为1/3、1/5、1/7、1/9,也可以取用二者之间的中值作比较。

表2 生态敏感因子判断矩阵及权重

4 评价结果与分析

4.1 单因子评价结果分析

4.1.1 地形因子敏感性分析

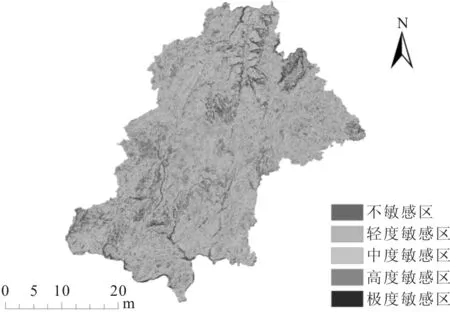

高程敏感分析如图1所示,海拔高度的不同能够引起气候的变化,使植被、生物多样性受到不同程度的影响,环境的抗干扰能力较弱,生态环境的敏感性就越高。该县总体高程因子敏感性由四周向中心区域不断升高,东北-西南一线的生态敏感性较强。不敏感区的面积约占区域总面积的8%,主要分布在该县的北部低山丘陵地区及东南部湖泊地带;轻度敏感区的面积约占该区域总面积的26%,主要分布在西部,东南部和少部分东部地区;中度敏感区域的面积所占比重最大约为30%,呈条带状分布;高度敏感区域的面积约为908.46 km2,占区域总面积的26%;主要分布在极度敏感区四周,处于极度敏感区的过度地带,极度敏感区的面积为368.19 km2,占比为11%。主要分布在中部地区及西南少数高山区。

图1 高程敏感性分布

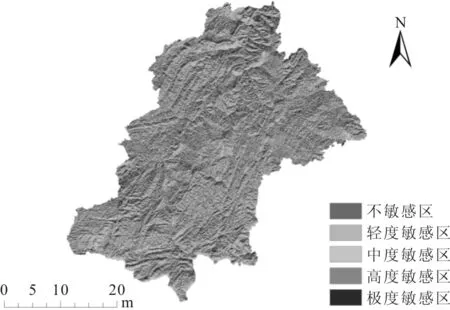

坡度敏感分析如图2所示,坡度代表该地倾斜的大小程度,从而影响地表面物质活动和能量转换的强度和规模,呈现出不同的分布差异。该县坡度与高程呈现正相关关系,极敏感区域面积仅占总面积的6%;主要分布在该县的河谷地带,呈现状分布;高度敏感区面积约占总面积的14%,主要环绕在极度敏感区周围,呈点状分布;中度敏感区域面积约1135.69 km2,占总区域面积的32%;分布较为零散,涵盖该县的大部分地区;轻度敏感区域面积1283.30 km2;占面积的37%比重最大,主要集中分布在该县的中部地区,由河流各主干支流依次分割成面状,是该县主要的坡耕地区域;不敏感区域面积约占11%,是较为平缓的地区,植被覆盖率较高。

图2 坡度敏感性分布

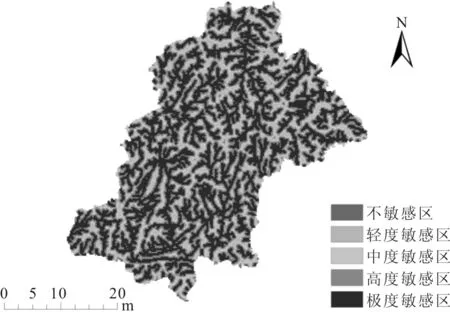

坡向敏感分析如图3所示,坡向是小气候条件形成的重要因子[6],我国处于北半球,南坡受到的太阳辐射要优于北坡,植被类型南多北少,由于光照不均,导致北坡的生态系统不稳定,生态敏感性较脆弱,受到破坏不易修复。不轻度敏感区和轻度敏感区的面积约占该县总面积的41%,光照条件较为充分,植被覆盖度较高;中度敏感性的面积约为686.15 km2,高度敏感区面积约为700.42 km2;极度敏感区面积约686.58 km2,3个敏感区的面积均约占总面积的20%。

图3 坡向敏感性分布

4.1.2 植被覆盖度敏感性分析

植被覆盖度是影响土壤侵蚀和水土流失的主要因素,也是衡量一个地区地表植被状况的重要指标之一[7],植被覆盖率的高低对区域生态敏感性的影响较大。本文采用NDVI反映植被的生长状态,NDVI的值与植被覆盖度成正相关。NDVI=(近红外波段-红外波段)/(近红外波段+红外波段)通过分析处理、检测修正最终NDVI的值在0~1之间。综合来看,该县的植被覆盖度较高。不敏感区域占总面积的41%,较为集中的分布在北部和西南部。轻度敏感区域占总面积的21%,分布较为零散,遍布全县。中度敏感区、高度敏感区和极度敏感区域占总面积的38%,三者交叉分布,大多分布在该县的中西部、东南以及南部地区(图4)。

图4 植被归一化分布

4.1.3 土地利用敏感性分布状况

从图5来看:该县土地利用类型和植被覆盖度趋于一致,极敏感区面积占该区面积的46%,用地类型以林地为主;中度敏感区域主要是耕地和草地,占区域面积的53%,是该县的主要用地类型。主要分布在除林地以外的大部分地区且集中连片;高度敏感区和中度敏感区所占比例最小,主要为建设用地和水体,占该县面积的2%,建设用地在该县的中部地区及东北少部分地区,分布较为零星,水体所在区域主要是东南区域,沿该县的行政边界。从总体分布来看该县的土地利用类型较单一,用地分布空间差异较大,且该县无未利用地。可开发利用的土地资源较少,难度较大。

图5 土地利用类型分布

4.1.4 水域缓冲区敏感性分布状况

大方县的水域生态系统比较发达,河网遍布,但受地形因素的影响该县河流较为曲折迂回,缓冲区较窄。该县的水域缓冲区中极度敏感区为54%,主要分布在河流400 m以下的缓冲区内;高度和中度敏感区的面积大致相同,各占总面积的20%,主要分布在400~1600 m的缓冲区内;轻度敏感和不敏感区域的面积为136.6 km2,仅占区域总面积4%,主要分布在1600~2000 m的缓冲区内(图6)。总体来看,大方县的水环境因子的敏感性较强。

图6 水域缓冲区分布

4.1.5 人口密度因子敏感性分布状况

夜间灯管指数,是作为反映人类活动的一种有效的表征形式,一定程度上反映了该县人类夜间的活动状况,体现该地的城市发展水平。综合来看,大方县的夜间灯光指数较低,城市发展水平相对迟缓,人口密度较小。不敏感区和轻度敏感区的面积仅为7.56 km2,主要分布在该县的中心城区和周边区域,中度敏感区的面积为15.13 km2,环绕在轻度和中度敏感区附近,高度敏感区面积42.66 km2,占面积的1%,分布零星,呈点状分布。极度敏感区的面积为3423.19 km2,占总区域面积的98%,分布在远离村庄城市的大部分地区(图7)。

图7 人口密度分布

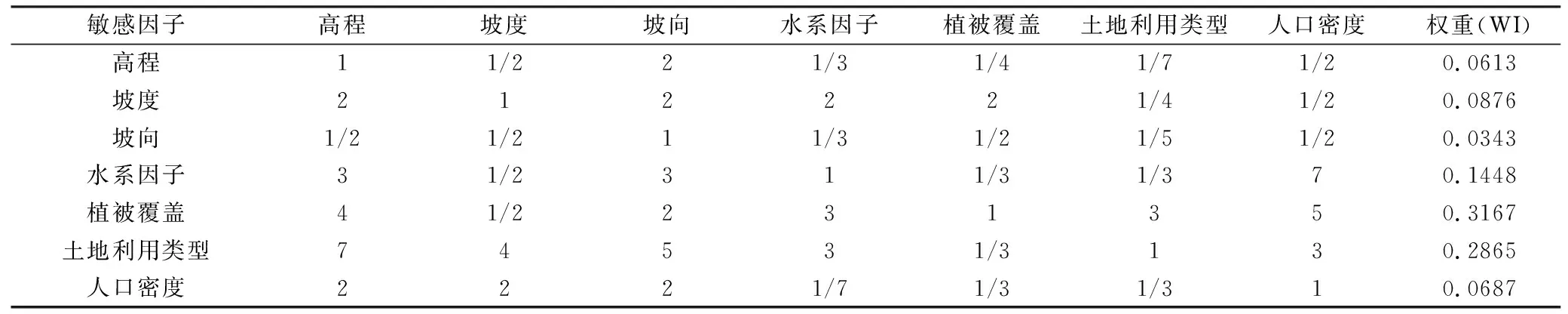

4.2 综合评价分析及建议

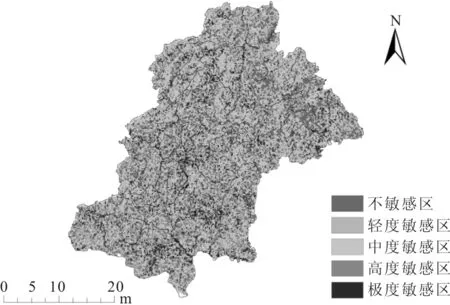

单因子评价后,确定各单因子的权重,利用GIS的栅格计算器进行加权叠加分析,将高程、坡度、坡向、植被覆盖度、水域、土地利用类型、人口密度7项生态敏感因子进行计算,得到研究区综合敏感性分布,并对评价图结果进行重分类,敏感等级分为5级,计算不同敏感区的面积及比重,并对不同敏感区域的发展提出建议(图8)。

图8 生态敏感性分布

4.2.1 不敏感区域

大方县不敏感区域的面积约为401.72 km2,占总面积的15%,主要分布在大方县乡镇政府和城区,这些地区的经济发展较好,人口密度较大,生态环境较差,生态敏感性较低,抵御外界环境干扰的能力比较强,是该县城镇开发的首要区域。在资源开发利用的过程中,要做到有计划地进行,适度而为,循环利用。注重水生态环境的保护,在水环境改善的基础上,注重水环境的生态修复,实现“人水和谐”发展。创新发展生态产业,做到清洁生产,无害生产,优化人类活动所处环境状况。该县东北地区有油杉河景区和中国百里杜鹃风景名胜区,可适当发展生态旅游业,促进当地经济的发展。

4.2.2 轻度敏感区域

大方县中度敏感区主要分布在中心城市外围,面积约为793.12 km2,占区域总面积的23%。这些地区主要为林业和种植业分布区,人口相对较少,生态环境良好,对外界干扰的适应能力较强,这些区域夹在不敏感和中度敏感的过渡地带,开发建设对该地的影响较小。该区域生态环境的建设要遵循统筹规划,突出重点,量力而为,尽量减少影响生态环境的人类活动,注重调整产业结构,对产业结构进行合理布局,注重环境保护和经济开发相适应,注重水资源的保护,保障该地生态安全。

4.2.3 中度敏感区域

该县中度敏感区域所占面积约为1080.37 km2,占全县面积的31%,分布较广,所占面积的比重最大,是全县的主要敏感等级。这些区域是重要的土地利用区、生物多样性保护区。生态系统相对脆弱,极易受到人类活动和环境因素的干扰。在建设中要避免大动干扰,保护该地的生态环境。同时这些地区水系比较发达,因此在开发中应该限制城镇、工矿业的发展,避免陡坡耕种,大力发展绿化,增加森林涵养水源的面积,退耕还林,保持水土,提高水资源的综合利用效率。及时地清理河流、湖泊、水库的泥沙,避免因堵塞而造成水污染。

4.2.4 高度敏感区域

高度敏感区的面积为725.54 km2,占全县面积的21%,区域内降水较少,植被覆盖度较低,坡度较陡,水土流失十分明显,地质灾害发生频率较高,因此该区对人类活动的抗干扰能力较差。在发展过程中,应当加大生态保育,恢复和维育森林在生态系统中发挥的作用,加强生态公益林建设,公益林能起到水源涵养、改善土质、加强水土保持、维护该区域的生物多样性的作用。能够较好地保持该地的生态系统的良性循环,维护区域内生态系统的安全。

4.2.5 极度敏感区域

极度敏感区域的面积较小约为307.85 km2,占总面积的9%,该区域主要集中在支嘎阿鲁湖等其它河流湖泊水系范围内,作为水源保护地,应当禁止开发。

5 讨论

研究通过综合考虑选取了7个评价指标,利用GIS的空间分析功能对大方县生态敏感性进行评价。一方面考虑到自然环境因素,地形,植被覆盖,水环境和土地利用类型,另一方面考虑到人为因素,采用夜间灯光指数代替人口密度反应大方县的实际情况,并利用较为成熟的GIS空间分析功能,所分析的图件更加直观,使结果具有可靠性。由于研究资料有限,评价指标还不够全面,故评价的结果并不能针对性地说明该县的生态敏感状况,有待进一步研究。