黄土沉陷坡面土壤机械组成的空间变化特征及对土壤侵蚀的影响

杨军严,王 艺,张龙宇,宋世杰,张 勇,陈谦亮,郑贝贝,彭芮思

(1.陕西省水利厅,陕西 西安 710004;2. 西安科技大学 地质与环境学院,陕西 西安 710054;3. 西安理工大学,陕西 西安 710048;4. 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心,陕西 西安 710000;5.山西水务集团建设投资有限公司,山西 太原 030108)

1 引言

陕北煤矿区因其资源储量大、煤炭品质好、生产规模大等优势,在黄河中游煤炭生产区占据了重要地位[1,2]。黄河流域也被称为“能源流域”,其煤炭资源查明储量占全国的60%以上[3,4]。然而大规模煤炭开采活动对矿区周边地表植被和土壤造成破坏,导致开采沉陷等地质环境问题的出现[5]。土壤机械组成是研究土壤各种理化行为的基础,对土壤的肥力、水分、热量及土壤结构等都有一定的影响[6~8]。开采沉陷通过影响土壤机械组成结构比例的变化,进而影响土壤可蚀性,改变土壤潜在侵蚀能力,造成土壤侵蚀、水土流失等生态环境问题的出现。土壤可蚀性作为研究水土流失的重要指标,研究采矿区开采沉陷对土壤可蚀性的影响有利于煤矿区生态环境保护[9~10]。因此,以黄河中游煤矿区陕北张家岇矿区井田为研究对象,以土壤可蚀性为抓手,通过分析土壤机械组成的空间变化特征及对土壤侵蚀的影响,为陕北黄河流域采煤沉陷区水土保持与生态环境保护工作提供理论基础。

2 研究区概况

选择陕西省榆林市张家峁井田作为研究区域,位于陕西省榆林市神木县北部。区域气候属温带半干旱大陆性气候,平均气温为8.5 ℃,平均降水量为436.7 mm,多集中于7、8、9月份。研究区除西南角外均为黄土沟壑地貌,地表侵蚀强烈。井田全区主采煤层为3-1煤层,属薄基岩浅埋煤层,在长壁综采开采方式下开采沉陷发育明显,地表下沉系数约为0.7[11,12]。

3 材料与方法

3.1 样品采集与处理

选择研究区3处相似的沉陷稳定的典型黄土坡面,在坡顶、坡中和坡脚的3个部位分别随机布设3个1 m×1 m的采样方,使用“五点法”采集0~10、10~20、20~40、40~60 cm共4个不同土层深度的土壤;混合不同坡面部位、相同土层深度的黄土沉陷区的土壤,装入纯棉布袋;同区域未沉陷区相似的黄土坡面为对照组,按同样的方式采集样品。土壤机械组成测定使用MS2000激光粒度仪,采用激光衍射法进行测定,每组数据平行测定3次。

3.2 数据处理

使用SPSS21.0软件进行数据整理分析,采用Origin2021软件绘制图件。

4 结果与分析

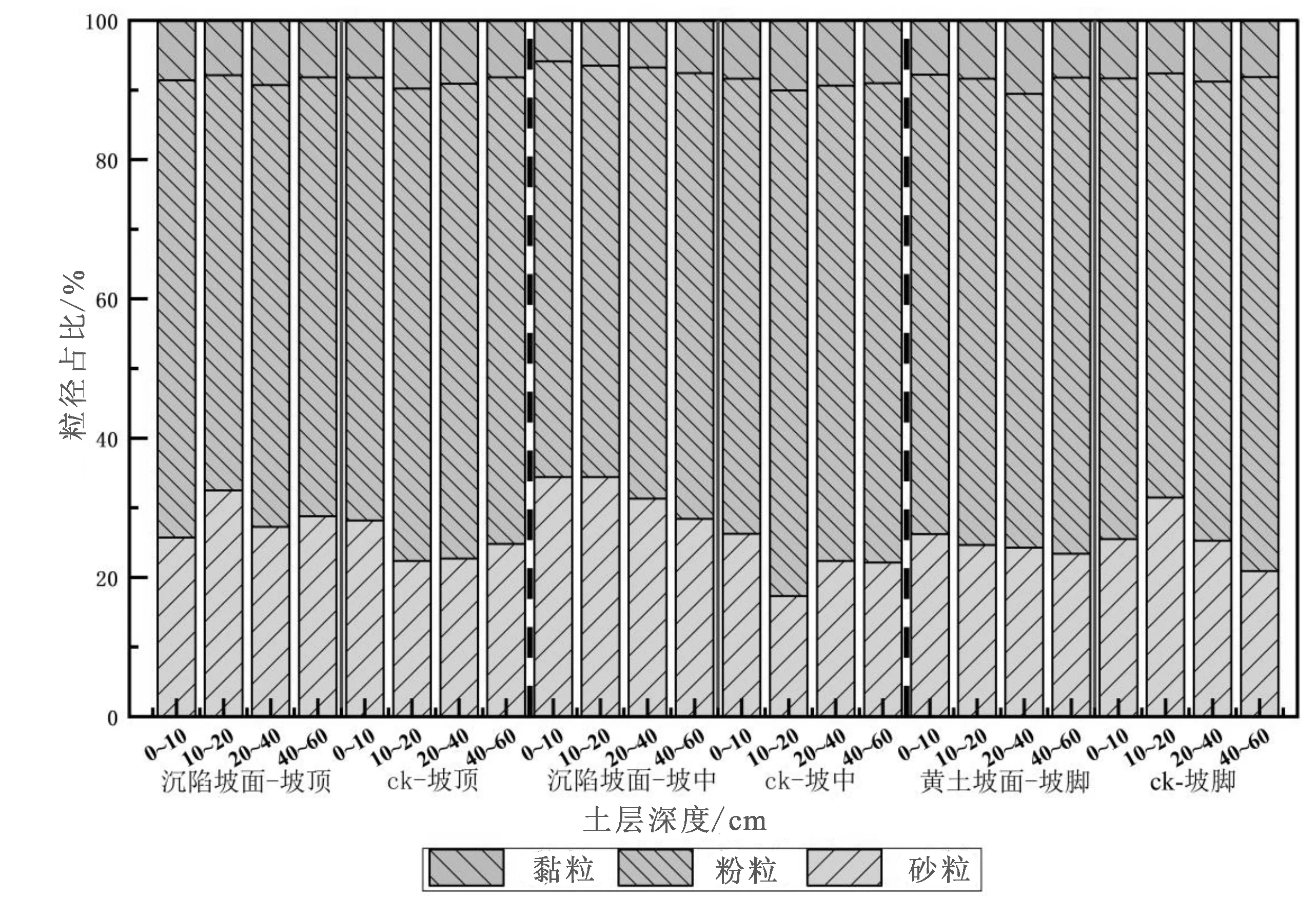

根据检测结果绘制了不同部位及土层深度下土壤机械组成中砂粒、粉粒及黏粒的含量情况,陕北煤矿区黄土沉陷坡面不同部位及土层深度的土壤机械组成对比如图1所示。

图1 陕北煤矿区黄土沉陷坡面不同部位及土层深度的土壤机械组成对比

4.1 黄土沉陷坡面土壤机械组成中砂粒的空间变化规律

(1)黄土沉陷坡面土壤砂粒含量在不同土层垂直深度上有明显差异,坡顶10~20 cm土壤砂粒含量最高,为32.5%,是0~10 cm土壤砂粒含量的1.3倍,是20~40 cm土壤砂粒含量的1.2倍;坡中0~10 cm和10~20 cm土壤砂粒含量分别为34.39%和34.41%,是40~60 cm土壤砂粒含量的1.2倍。对于坡顶和坡中,土壤砂粒主要集中在10~20 cm土层土壤中;对于坡中和坡脚,黄土沉陷坡面土壤砂粒含量均呈现随土层深度增加而逐渐降低的变化趋势。

(2)黄土沉陷坡面土壤砂粒含量在不同部位上存在明显差异。坡中0~10 cm土壤砂粒含量为34.39%,为坡顶和坡脚的1.3倍;坡中10~20 cm和20~40 cm土壤砂粒含量分别为34.41%和31.30%,依次为坡脚的1.4倍和1.3倍;坡顶和坡中40~60 cm土壤砂粒含量分别为28.77%和28.42%,均为坡脚的1.2倍。由此可见,在由坡顶向坡中再向坡脚转换过程中,土层深度0~40 cm土壤砂粒的含量呈先增加后降低的变化趋势,且砂粒主要集中集中在坡中部位;土层深度40~60 cm土壤砂粒主要集中在坡顶和坡中部位。

(3)与对照组相比较,除坡顶0~10 cm土层及坡脚10~40 cm土层外,黄土沉陷坡面土壤砂粒含量均有所增加。从不同土层深度角度看,3个坡面部位的各层土壤砂粒含量增加率大小排序为10~20 cm土层(28.7%)>40~60 cm土层(18.8%)>20~40 cm土层(17.8%)>0~10 cm土层(8.07%);从不同坡面部位角度看,垂直深度0~60 cm以内的不同坡面部位土壤砂粒含量增加率大小排序为坡中(46.0%)>坡顶(16.6%)>坡脚(-4.5%)。由此可见,开采沉陷造成了坡顶10~60 cm土层、坡中0~60 cm土层、坡脚0~10 cm和40~60 cm土层土壤砂粒含量增加。其中以坡中10~60 cm土层土壤砂粒含量的增加程度最显著。

4.2 黄土沉陷坡面土壤机械组成中粉粒的空间变化规律

(1)黄土沉陷坡面任何部位和任何土层垂直深度的土壤粉粒含量均差异不明显。从不同土层垂直深度角度看,坡顶0~10 cm土壤粉粒含量最高为65.67%, 10~20 cm土壤粉粒含量最低,前者仅为后者的1.1倍;坡中40~60 cm土壤粉粒含量最高为64.02%,10~20 cm土壤粉粒含量最低为59.09%,前者仅为后者的1.1倍;坡脚10~20 cm土壤粉粒含量为66.97%,与其他各层土壤粉粒含量相当。从不同坡面部位角度看,坡脚土层深度0~10 cm土壤粉粒含量为65.96%,仅为坡中的1.1倍,且与坡顶相差不明显;坡脚土层深度10~20 cm土壤粉砂含量为66.97%,仅为坡顶及坡中的1.1倍;坡脚土层深度20~40 cm土壤粉砂含量为65.20%,与坡顶和坡中相差不明显;坡脚40~60 cm土壤粉粒含量为68.40%,为坡顶和坡中的1.1倍。由此可见,黄土沉陷坡面各个部位土壤粉粒含量在各土层垂直深度上分布较均匀。

(2)与对照组相比,除坡顶0~10 cm土层及坡脚10~20 cm土层外,黄土沉陷坡面土壤粉粒含量均有所下降。从不同土层深度角度看,3个坡面部位的各层土壤粉粒下降率大小排序为10~20 cm(7.8%)>20~40 cm(5.8%)>40~60 cm(5.5%)>0~10 cm(2.0%);从不同坡面部位角度看,垂直深度0~60 cm以内的不同坡面部位土壤粉粒含量下降率从大到小排序为坡中(11.0%)>坡顶(5.6%)>坡脚(-1.0%)。由此可见,开采沉陷造成了坡顶10~60 cm土层、坡中0~60 cm土层、坡脚0~10 cm土层和20~60 cm土层土壤粉粒含量的下降。其中以坡中10~60 cm土层土壤粉粒含量的下降程度最显著。

4.3 黄土沉陷坡面土壤机械组成中黏粒的空间变化规律

(1)黄土沉陷坡面土壤黏粒含量在不同土层垂直深度上存在明显差异,坡顶20~40 cm土壤黏粒含量最高,为9.29%,10~20 cm土壤黏粒含量最低,为7.88%,前者是后者的1.2倍;坡中40~60 cm土壤黏粒含量为7.56%,是0~10 cm土壤的1.3倍;坡脚20~40 cm土壤黏粒含量最高,为10.54%, 0~10 cm土壤黏粒含量为7.81%,前者是后者的1.3倍。对于坡顶和坡脚,土壤黏粒主要集中在20~40 cm土层土壤中;对于坡中,黄土沉陷坡面土壤黏粒含量均呈现随土层深度增加而逐渐增大的变化趋势,黏粒含量主要集中在40~60 cm土层土壤中。

(2)黄土沉陷坡面土壤黏粒含量在不同部位上存在明显差异。坡顶0~10 cm土壤黏粒含量为8.59%,为坡中1.5倍和坡脚的1.1倍;坡脚10~20 cm土壤黏粒含量为8.39%,分别为坡顶、坡中的1.1倍和1.3倍;坡脚20~40 cm土壤黏粒含量为10.54%,为坡顶的1.1倍和坡中的1.6倍;坡脚40~60 cm土壤黏粒含量为8.20%,为坡中的1.1倍。由此可见,在由坡顶向坡中再像坡脚转换过程中,0~60 cm土层深度土壤黏粒的含量呈现先减小后增大的变化趋势。土层深度0~10 cm土壤黏粒主要集中在坡顶部位;土层深度20~40 cm土壤黏粒主要集中在坡脚部位。

(3)与对照组相比较,除坡顶0~10 cm土层和20~40 cm土层、坡脚10~60 cm土层外,黄土沉陷坡面土壤黏粒含量均有所下降。从不同土层深度角度看,各个坡面部位的各层土壤黏粒下降率大小排序为10~20 cm(17.0%)>0~10 cm(10.6%)>40~60 cm(5.5%)>20~40 cm(2.4%);从不同坡面部位角度看,垂直深度0~60 cm以内的不同坡面部位土壤黏粒含量下降率大小排序为坡中(27.4%)>坡顶(4.0%)>坡脚(-6.3%)。由此可见,开采沉陷造成了坡顶10~20 cm土层和40~60 cm土层、坡中0~60 cm土层、坡脚0~10 cm土层土壤黏粒含量下降。其中以坡中0~20 cm土层土壤黏粒含量下降程度最显著。

4.4 土壤机械组成的总体空间变化规律及土壤侵蚀的影响

(1)黄土沉陷全坡面0~60 cm土层深度土壤粉粒、砂粒、黏粒含量依次为59.09%~68.40%、23.40%~34.39%和5.89%~10.54%;平均值分别为63.59%、28.44%和7.97%。自然黄土全坡面0~60 cm土层深度土壤粉粒、砂粒、黏粒含量依次为60.93%~72.62%、17.31%~31.47%和7.60%~10.07%;平均值分别为67.15%、24.10%和8.75%。由此可以看出,黄土沉陷坡面同自然坡面坡顶、坡中、坡脚部位粉粒含量均较高,其次是砂粒和黏粒。随着土层垂直深度的增加,土壤中砂粒、粉粒和黏粒的含量有所波动,但总体趋势不变。

(2)与对照组相比,煤炭开采沉陷区黄土坡面土壤砂粒的含量有所增加,而粉粒和黏粒的含量有所下降。有研究表明,土壤黏粒是土壤团聚体形成的关键成分,颗粒越细小,越易粘结,在一定程度上使土壤形成团粒结构,而团粒具有的多级孔性,使蓄水、透水、通气同时进行,从而提高土壤质量[13~16]。由此可知,开采导致土壤机械组成结构比例改变,增大土壤可蚀性,加剧了采矿区土壤侵蚀与水土流失等生态环境问题。

5 结论

(1)陕北煤矿区黄土沉陷坡面土壤砂粒和黏粒含量在不同坡面部位上存在明显差异,且因土层垂直深度不同而表现出不同的空间变化规律;土壤粉粒含量在不同坡面部位和土层垂直深度上的差异不显著。

(2)开采沉陷导致陕北采煤沉陷区黄土坡面土壤砂粒含量的增加、砂粒和黏粒含量的减少,增加了土壤可蚀性,进而加剧了水土流失和土壤侵蚀。从土壤机械组成改良修复角度讲,黄土沉陷坡面坡中10~60 cm土壤应以作为砂粒、粉粒占比的重点改良修复部位,坡中0~20 cm土壤应作为黏粒占比的重点改良修复部位。