宽拖多源双传感器拖缆多方位采集与成像技术研究进展

张栋,孙治雷,张喜林,吴能友,骆迪,耿威,徐翠玲,曹红

1. 自然资源部天然气水合物重点实验室,中国地质调查局青岛海洋地质研究所,青岛 266237

2. 青岛海洋科学与技术试点国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛 266237

现代海洋地震勘探对具有成本效益的高质量拖缆数据的需求稳步增长,理想的高质量海洋地震数据是指具有更长的偏移距、更均匀的近偏移覆盖、更高的道密度、更密集的空间采样以及更多的方位覆盖等特征[1]。

在海洋地震勘探中,常规3D地震数据采集、处理及解释面临着许多挑战,例如:① 采集脚印的影响,传统浅海拖缆地震勘探,由于勘探目标和拖缆水听器之间反射角度的限制,地层通常以大反射角数据成像,缺乏近偏移距数据[2],相邻测线覆盖范围边界的近偏移空隙导致空间采样不均匀,在地震剖面上出现条带状的采集脚印,这会掩盖浅地层真实的地震振幅信息[3]。更严重的情况是水听器记录不到来自浅层的反射信息,无法对浅地层成像。这些因素都会影响勘探目标的成像精度和AVA属性分析[4],传统的解决方案是增加采样密度或加密测线,而这会增加采集成本[5]。② 多次波的影响,尤其在浅海环境,最小偏移距相对水深较大,大部分震源能量转换为沿海底传播的折射波,近偏移距记录的初至以折射波为主,由折射波形成的自由界面短周期水层多次波发育,导致地震剖面中的一次反射不易识别[6-7],随着水深变浅,多次波阶数增多,更难去除,此外多次波之间的干扰也增加了后期处理的难度[8-9]。③ 粗糙海面反射和环境噪声的影响,常规海洋拖缆地震勘探不可避免地受粗糙海面反射和各种环境噪声影响,这会导致地震数据的频带变窄,分辨率降低,由于传统水听器拖缆的拖曳深度较浅,其受恶劣天气和环境噪声的影响严重[10]。④ 窄方位角的影响,使用一艘船同时拖曳震源和拖缆的窄方位地震勘探是传统的标准勘探方法,但除了近偏移范围之外,大多数激发-接收组合被限定于一个相对有限的方位角范围内,即地震波仅能从一个特定的窄方位照射地下地质体[11],而对于每个偏移量,更多方位特征有利于目标照明、地震成像以及各种复杂噪声的消除,尤其在结构复杂的地质环境中[12-13]。

浅海环境,由于采集脚印、多次波、粗糙海面反射、环境噪声以及窄方位采集等影响,使得常规处理效果并不理想,因此需要研究新的采集和成像技术解决方案,从而经济、高效地改善浅层地质目标成像。Petroleum-Geo Services(PGS)公司提出了一种更适合浅海环境的高分辨率采集和成像方案[14-15],该方案的突出特征包括以下几方面:一是将双传感器拖缆Geostream和宽拖多源拖曳方式结合,为高分辨率地震成像拓宽了频带、提供了均匀的近偏移覆盖[2]以及密集的空间采样[3],为AVA的精确分析提供了常规拖缆采集普遍缺失的小角度数据[16],提高了采集效率。通过改变拖缆长度配置,采用长、短拖缆组合模式,为全波形反演提供长偏移量,以实现浅层和深层目标的最佳成像[1];二是结合上述的震源和拖缆拖曳方案,提出了经济高效的多方位地震采集方法,实现了具有丰富方位信息的多次覆盖数据的采集[11],有效提高了照明能力和信噪比[1]。与传统拖缆采集系统相比,该采集方案显著地改善了地震数据质量,确保不同深度目标的最佳成像效果[14];三是将反射层析成像、全波形反演以及分离波场成像等算法融合到高精度速度模型构建和地震成像的流程中,该全波场成像方案更适合浅海环境,以提高浅部和深层地质目标的成像精度[17-18]。

在挪威、澳大利亚、马来西亚、中国东海等海域进行的一系列双传感器拖缆Geostream地震勘探,证明了双传感器拖缆能够明显提高浅海复杂地质构造条件下的成像精度[19-21]。随着深拖双传感器拖缆的应用,宽拖三源同时激发的方案与之相结合,在获得了更好空间分辨率的同时,还提高了采集效率[22-25]。该方案在水深和地质目标均较浅的巴伦支海域得到了广泛应用[1],更多的震源配置,例如四源、五源甚至六源也进行了实际勘探[26]。2019—2020年,PGS公司在澳大利亚近海、英国近海以及挪威巴伦支海完成了6个新型宽拖多源拖缆采集项目(表1),创造了多项行业纪录,建立了新的地球物理基准[27]。

表 1 2019—2020年实施的6个宽拖多源项目详细信息[27]Table 1 Overview of the six wide-tow multi-source projects acquired in 2019 and 2020 [27]

为了兼顾巴伦支海浅层侏罗纪、三叠纪砂岩以及深层晚二叠纪岩溶的碳酸盐岩不同深度的最佳成像需求,PGS在宽拖多源、双传感器基础上又提出了长、短缆组合模式。对于浅层,利用基于折射的全波形反演构建高分辨率速度模型[28],对于深层,则提供了成像所需的长偏移数据和精确的速度分析[29]。2019年PGS公司推出了称为GeoStreamer X的新型多方位拖缆采集技术,获得了更大范围内的完整方位角数据,为复杂地质条件的成像提供了一个或多个替代解释方案[14],并在挪威近海的维京地堑开展了多方位采集[5],以经济高效的方式获取了高质量的多方位数据。本文重点介绍了宽拖多源双传感器拖缆多方位采集技术、全波场成像技术及其在浅海环境中的实际应用。对该方案地震采集效率和数据质量,尤其是浅层图像分辨率和质量的提高进行了讨论。通过对现有采集方案进行调整,使用全波场成像技术,可获得更高分辨率的近地表图像,为浅海地震勘探提供了一种经济高效的解决方案。

1 宽拖多源双传感器拖缆多方位采集技术

1.1 宽拖多源拖曳方案

在传统的海洋拖缆地震勘探中,气枪阵列标准拖曳位置通常位于最内侧中心拖缆的前面,其主要目的是为了获得更高质量的气枪子波。在该系统中,气枪阵列间距由拖缆扩展宽度除以阵列数量来定义,由此产生的CMP覆盖范围是拖缆扩展宽度的一半。但在这种方案中,中心拖缆前的标准震源配置无法满足AVO分析所需的近偏移/近角度覆盖率,会导致浅地层地震图像中出现横向的采集脚印。虽然通过减小拖缆的总扩展宽度和测线间距等措施能在一定程度上改善近偏移覆盖,但又会导致勘探周期和成本的明显增加[1]。

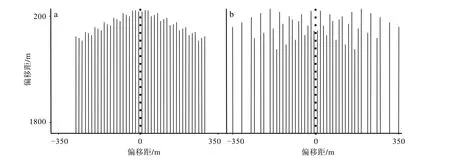

针对以上问题,PGS公司提供了一种采用更宽间距的多个震源拖曳的技术方案(宽拖多源)。该方案的核心思想是改变拖曳方式,在纵向上使震源与拖缆前端的距离接近于零,在横向上有效减小了震源到外部拖缆的距离。图1对比展示了传统标准三源和PGS公司宽拖三源(震源总间距为350 m)的配置方案,其中拖缆排列方式分别为12×75 m和14×75 m。实际上,无论在传统标准震源配置还是宽拖多源配置中,每条测线产生的CMP数量都是由震源数和拖缆数的乘积定义的,但PGS公司的宽拖多源配置可有效扩展CMP横向覆盖范围,图2对比展示了14×75 m拖缆排列分别在传统标准三源和PGS公司宽拖三源方案中获得的CMP覆盖范围。由于相邻测线间距由拖缆扩展宽度决定,因此宽拖多源拖曳方案能以更大的测线间距实现更高的采集效率。虽然这种方案可能造成横向外侧稀疏的空间采样,但实践中通过严格控制测线间距,以重叠相邻测线CMP方式就可达到密集空间的均匀采样目的,同时还可有效提高近偏移覆盖率(图3),而无需借助插值技术[1]。

图 1 震源拖曳与拖缆排列[1]a. 标准三源配置的12×75 m拖缆排列,b. 宽拖三源配置的14×75 m拖缆排列。Fig.1 Source towing and streamer configuration[1]a. A 12×75 m streamer spread with a standard triple-source configuration, b. A 14×75 m configuration with a wide-tow triple-source.

图 2 CMP覆盖范围[1]a. 标准三源14×75 m拖缆的CMP覆盖范围,b. 宽拖三源14×75 m拖缆的CMP覆盖范围。Fig.2 CMP line coverage[1]a. CMP line coverage for a 14×75 m streamer spread with standard triple-source, b. CMP line coverage for a 14×75 m streamer spread with wide-tow triple-source.

图 3 宽拖源方案的CMP互补覆盖[1]黑色虚线表示3条相邻的测线,彩色线是由测线生成的CMP覆盖[1]。Fig.3 Complementary CMP line coverage for a wide-tow source acquisition[1]The black dashed lines indicate three adjacent sail lines. The colour-coding marks the CMP lines generated by the same sail line[1].

同时,在这种宽拖多源方案中,通过对震源拖曳方式的改变使得传统上仅适用于深层目标的拖缆排列在近海底地层勘探时变得可行,尤其适用于浅海,因为在该环境中,浅层目标的精确识别需要更高程度的近偏移覆盖[27,30]。双源是宽拖多源地震勘探中常用的震源配置,在此基础上的三源方案在不减小拖缆间距的前提下,进一步提高了横向采样密度。除了震源数量和间距,这种宽拖多源方案还充分考虑了激发模式对数据质量的影响效果。因为与双源顺序激发模式记录的数据相比,三源顺序激发模式获得的数据质量并没有太大改善,但采用三源同时激发模式,就可获得质量明显改善的数据。这是由于三源同时激发模式缩短了炮点间隔,增加了覆盖,从而减少了数据混叠影响,获得了更好的空间分辨率,这些优势超过了宽拖多源方案中每个震源总容量减小带来的不利影响[3,24]。还需指出的是,在PGS公司宽拖多源方案中,震源数量并不仅限于双源和三源,也可采用更多数量的震源配置[26]。

1.2 双传感器拖缆Geostream采集技术

传统的海洋压力水听器拖缆记录的数据无法消除海面反射的不利影响,这是因为压力水听器同时记录上行波(不受海面反射影响)和下行波(受海面反射影响)两种有相互干扰作用压力场的总波场,获得的地震数据受海面反射和各种噪声的严重影响[31],造成地震频谱中的陷波效应,从而导致高频成分损失严重、频带变窄以及分辨率降低。为减弱海面反射和噪声对地震成像的不利影响,在数据采集过程中,一般将传统拖缆的拖曳深度限制为7~10 m[32];同时,在地震数据处理过程中也尽可能消除海面反射及多次波干扰影响,但这些方式并不能避免有效地震信号的损失。

针对以上弊端,2007年,PGS公司推出了宽带双传感器拖缆技术[32]。这种双传感器拖缆系统在压力水听器拖缆的基础上又增加了速度传感器,其中压力水听器记录声波压力信号,而速度水听器记录质点速度的垂直分量,二者相加可得到上行压力波场(不与海面作用),相减则得到下行压力波场(海面向下反射),上行和下行波场叠加得到由传统压力水听器拖缆记录的总波场(图4)[33]。因此,双传感器组合模式可以实现波场分离,有效地减少了由上行和下行两个波场产生的串扰噪声,能够减弱海面反射影响,从而拓宽频带范围,提供更清晰、更高分辨率的图像[20,34-35]。相比传统技术,这种双传感器拖缆的拖曳深度更大,从而可有效降低噪声影响,提供更强的低频反射信号,最终使声波穿透力增大。当拖缆深度在15~30 m范围时,可以获得10~15 dB的低频信噪比增益[36],从而提高地震反演和储层特征描述的质量和准确性[37]。

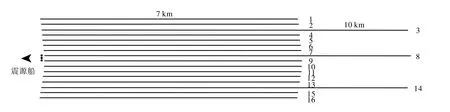

为兼顾不同深度目标的采样和成像质量,获得更准确的速度模型,PGS公司又改进了拖缆的组合方式,提出了全新的长、短缆排列组合方案。这是因为实际勘探通常针对多个而非一个特定的地质构造,同时还要提供能够覆盖浅层和深层构造的高精度图像,并且不同深度的目标成像对勘探方案设计有不同的需求,以便获得最佳成像效果。理论上,只有具有足够近偏移覆盖的空间密集采样才能为浅地层成像提供所需的高频成分,而深层地质目标的刻画又需要长偏移数据进行成像及精确速度分析。由于地震勘探船的拖曳能力和拖缆库存有限,相对于长缆方案,选择不同长度拖缆的排列组合是最理想的技术方案。长、短缆排列组合技术方案在减少施工过程中拖缆阻力的同时,能最大限度地提供密集采样数据和长偏移数据,有效支撑了全波形速度反演的需求[1],因此在实际勘探中更为经济高效[3]。

图 4 压力波场示意图[33]Fig.4 Schematic illustration of the pressure wavefields [33]

图 5 16×56.25 m密集拖缆排列[29]Fig.5 A high density 16×56.25 m streamer spread[29]

例如,针对巴伦支海的高分辨率勘探需要,2018年,PGS公司就采用了长、短拖缆排列组合的解决方案[29]。在实际施工中,部署了深度25 m、间距56.25 m的16条双传感器拖缆(图5),利用三源配置获得了6.25 m×9.375 m的CMP面元;同时,采用密集空间采样使浅层成像频率达到210 Hz。由于不需要密集拖缆间距来获得稳定的速度模型更新,因此在16条拖缆中只有3条拖缆长度为10 km,其余拖缆长度限定于7 km。为缓解不同长度拖缆缠绕风险,航行转弯时将长拖缆沉放至30 m深度。

1.3 新型多方位GeoStreamer X采集方案

地震解释的不确定性通常与照明缺乏、分辨率低以及速度模型精度低有关。虽然一艘船同时牵引震源和拖缆的窄方位地震勘探技术是当前最经济高效的方案,然而,就实际获得的方位各向异性而言,传统的单方位勘探方式限制了储层表征的可靠性,进而影响了复杂地质特征的准确解释[11,38]。

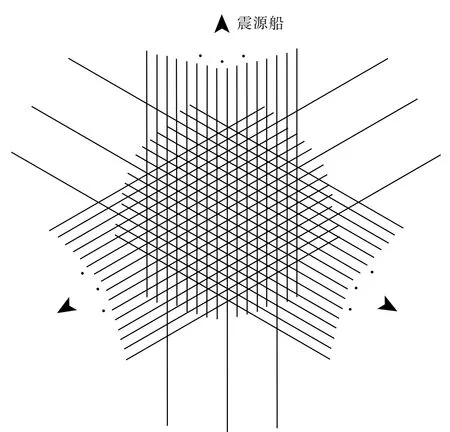

新型多方位GeoStreamer X采集方案可以达到改善照明、减小多次波影响及提高信噪比的目标[39],以应对复杂地质目标区精确勘探的挑战。该技术方案综合考虑勘探目标的时间和空间分辨率、照明和噪声压制,同时权衡了具体任务目标和勘探成本,缓解了地震解释的不确定性[12-13,40]。PGS公司的这种多方位采集方案就是使用一艘船在两个或多个勘测方位上进行勘探(图6),借助每个偏移量的丰富方位角信息有效改善目标的照明,减弱各种噪声,最终提高复杂地质构造解释的精度[14]。

图 6 GeoStreamer X多方位采集方案[14]Fig.6 The GeoStreamer X multi-azimuth acquisition configurations[14]

2 全波场成像技术

全波场成像技术是一种集成了使用反射、折射和多次波进行高分辨率速度建模和深度成像的先进技术。该技术非常适合于浅水环境和具有复杂地质盖层的区域。

2.1 PGS全波形反演

传统的反射层析成像非常适合于深部地层的速度模型更新,但由于偏移距和角度的限制,该方法无法构建可靠的浅层速度模型,特别是在浅水环境中[41]。全波形反演是目前地震数据处理领域最前沿的速度建模技术,可用于构建高分辨率、高保真的地质速度模型,在特定频带内,使用梯度优化方法最小化记录数据和模拟数据之间的差异来迭代优化速度模型,同时利用比射线追踪更为准确的双程波波动方程进行数据模拟及偏移运算,以实现高分辨率速度更新和成像[42]。传统的海洋地震勘探方法采集的数据可能存在缺少长偏移数据以及超低频信息等问题,这会引起全波形反演过程中的收敛及周期跳跃等问题,PGS全波形反演借助深拖双传感器拖缆丰富的低频、偏移距、方位角以及高信噪比地震数据的优势,利用全波场信息,有效地避免了以上问题,以稳健的方式建立更精确的速度模型,更适用于浅水环境的复杂地质速度建模[1,28]。

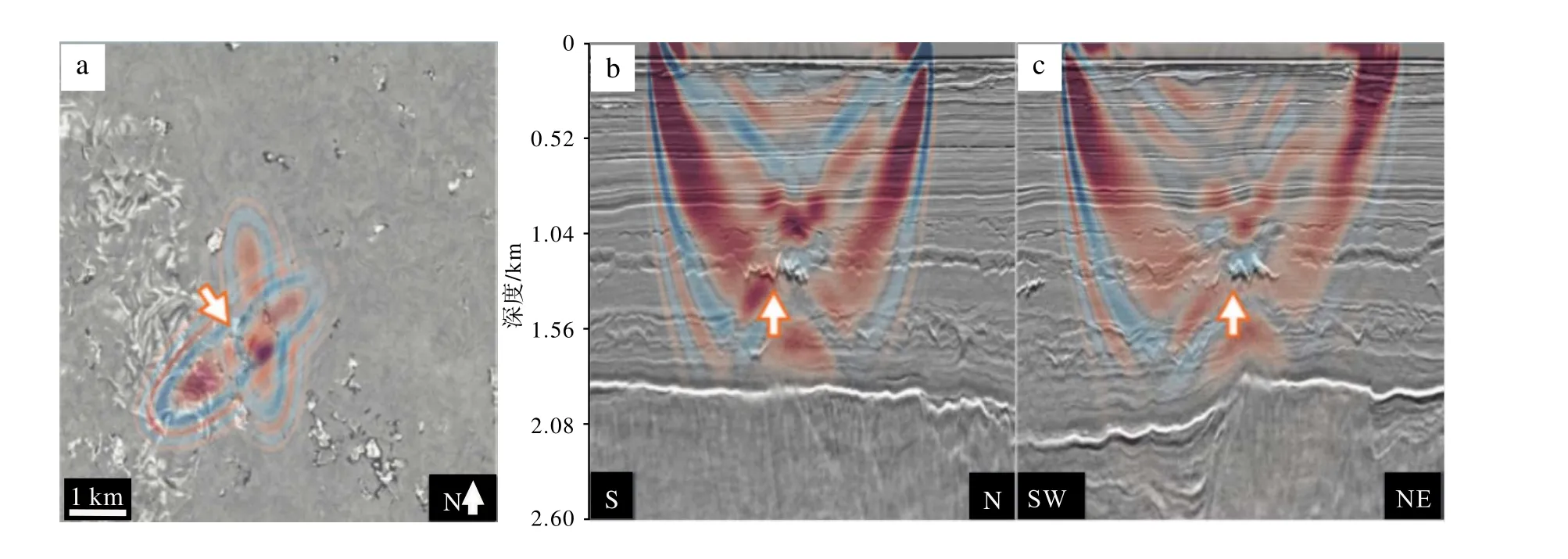

中小尺度的速度变化与偏移剖面中的地质特征有很好的相关性,PGS全波形反演利用深拖双传感器拖缆的折射波和潜水波,构建北海浅层沉积物速度模型[43]。长、短缆排列组合方案将用于成像的高密度数据与全波形速度反演相结合,有效提高速度模型的精度。模拟研究表明,7 km偏移记录的折射波实现了最大深度约2.5 km的速度更新,而10 km偏移记录的折射波可使速度更新的最大深度达到约5 km[29](图7)。多方位采集方案中丰富的方位角信息,能够增加地质体覆盖范围,改善速度模型中的横向分辨率,长拖缆和多方位折射全波形反演有助于提高穿透深度和覆盖层精度,图8展示了9 Hz的全波形反演灵敏度核,盖层、注砂体(橙色箭头)及下方在两个方位角都得到了有效照射。利用全波形反演技术准确地表征了由地层非均质性引起的小尺度速度变化,表明全波形反演可用于缺乏钻井数据和存在强各向异性的条件下的速度建模[28]。

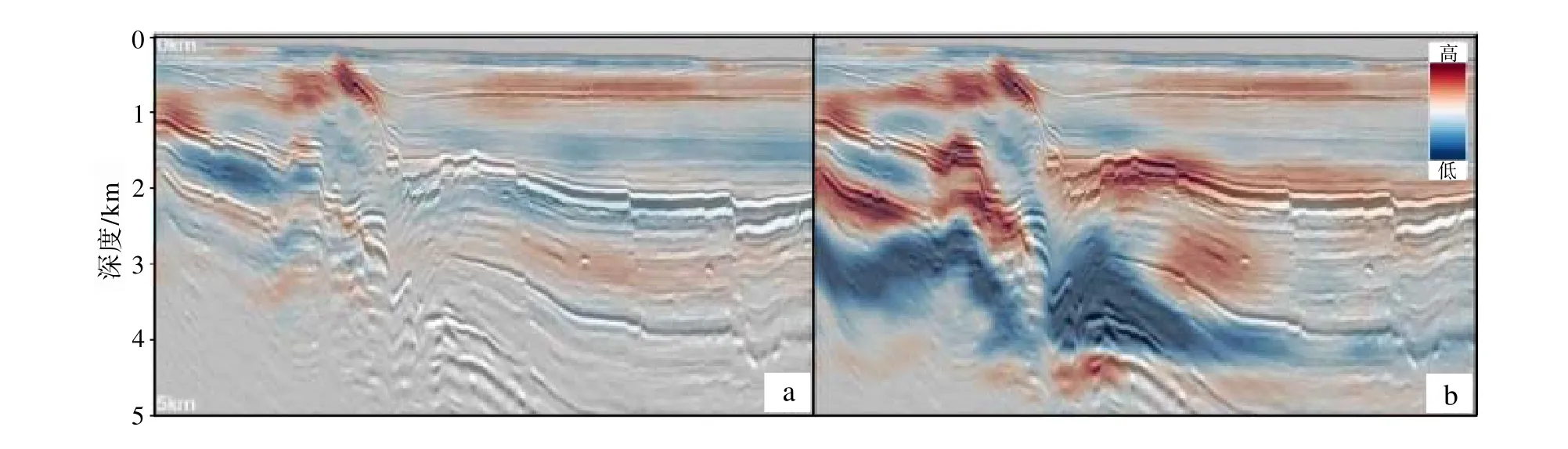

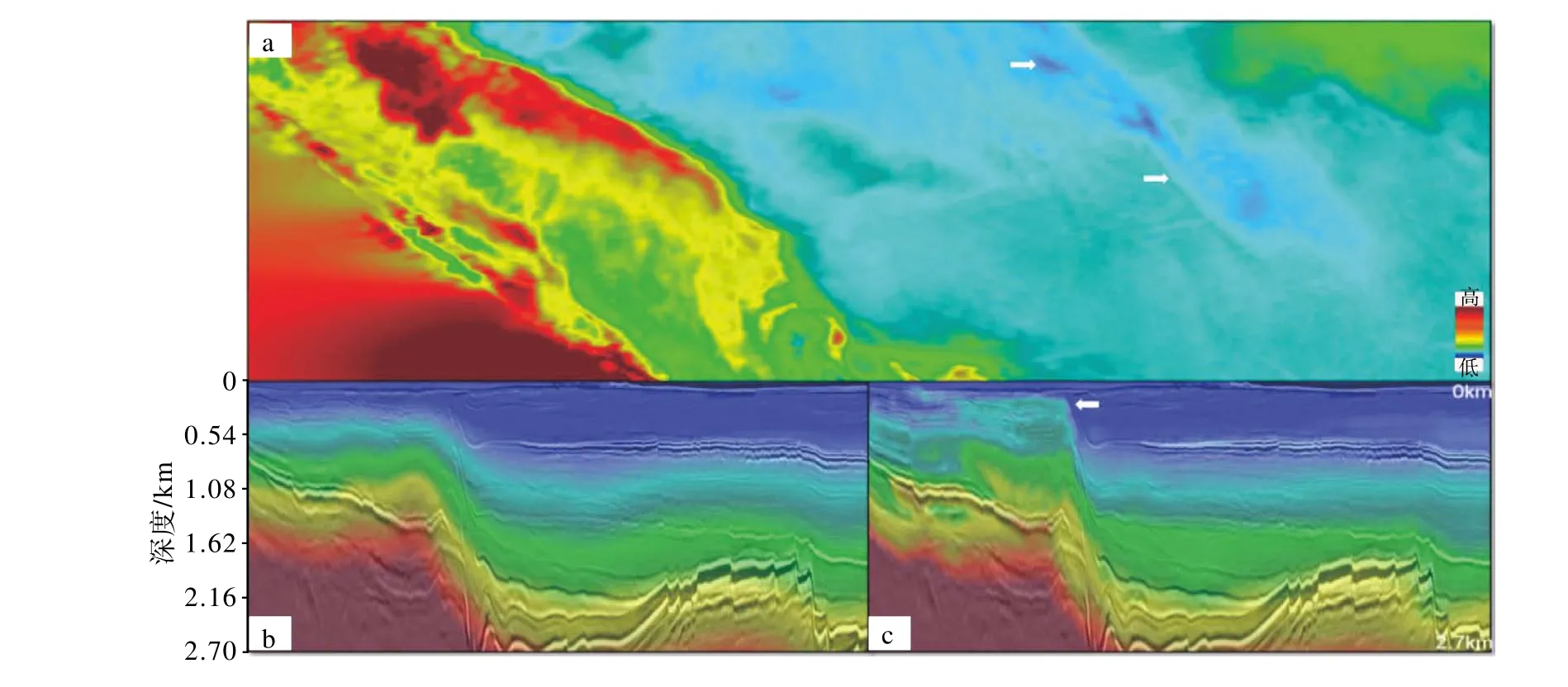

该成像方案已成功应用于北海浅水区地震调查。结果显示,全波形反演速度建模在表征浅地层通道、麻坑及气烟囱等构造的高分辨率速度变化方面能力更突出,明显好于传统的反射层析成像速度模型(图9)[44]。该技术方案还成功用于巴伦支海西南部不同深度目标的成像[29],由于深拖,记录的低频信息信噪比高,以低至2~4 Hz的频率开始基于折射的全波形反演,随后频率范围逐渐增至2~15 Hz。深度为1 km的15 Hz全波形反演速度切片(图10a),存在明显的低速带和断裂构造(白色箭头),与初始速度(图10b)相比,全波形反演速度模型(图10c)清晰地显示了浅层的轮廓及其内部的速度变化。

图 7 全波形反演速度更新和深度偏移叠加剖面叠合[29]a. 最大偏移量7 km,b. 最大偏移量10 km。Fig.7 FWI velocity updates overlaid depth migration stack[29]a. The maximum offset is 7 km, b. The maximum offset is 10 km.

图 8 注砂岩处的长偏移折射的9 Hz全波形反演灵敏度核[14]a. 深度切片,b. 方位角1的剖面,c. 方位角2的剖面。Fig.8 FWI sensitivity kernel at 9 Hz for long offset refractions over sand-injectites [14]a. Depth slice, b. Profile at azimuth 1, c. Profile at azimuth 2.

图 9 速度与地震剖面叠合[44]a. 小波变换层析速度与克希霍夫深度偏移成像叠合,b. 全波形反演速度与克希霍夫深度偏移成像叠合。Fig.9 Velocity model overlaid seismic profile[44]a. Velocity model after wavelet shift tomography overlaid the Kirchhoff depth migrated image, b. FWI velocity with corresponding Kirchhoff image overlaid.

2.2 分离波场成像

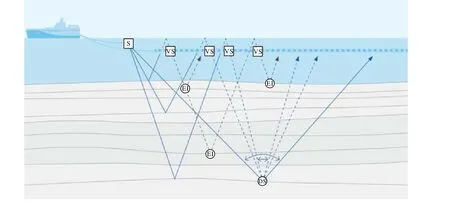

在双传感器拖缆GeoStreamer波场分离的基础上,PGS公司提出了分离波场成像[45]。这是一种深度成像技术,使用双传感器拖缆记录的上行和下行波场,将下行波场作为源,在每个拖缆接收点位置创建虚拟震源,利用海面反射波恢复近角度信息[16],克服了海洋拖缆记录的一次波数据照明效果不理想的弊端。图11所示,在浅部反射层,多次波以更小的反射角和更大的范围照射地质目标,为地下的反射点提供额外的角度照明以及更密集的采样,可得到传统反射地震成像无法获得的高分辨率地震剖面[19,21,45-46]。同时该数据可作为AVA分析和浅层地震反演的数据基础,通过分析梯度和截距,发现分离波场成像改善了地震道集,有助于浅层目标的AVA分析。在无钻井数据的情况下,能够提高岩性和流体预测精度,而传统地震数据则缺少近角度反射数据,因此叠前数据的AVA分析结果会导致梯度和截距的不确定性。

图 10 全波形反演速度模型[29]a. 深度为1 km的15 Hz 全波形反演速度切片,b. 叠加偏移剖面与初始速度叠合,c. 叠加偏移剖面与全波形反演速度叠合。Fig.10 FWI velocity model[29]a. Depth slice of the 15 Hz FWI velocity model at a depth of 1 km, b. Migrated stacks with initial velocity overlaid,c. Migrated stacks with FWI velocity overlaid.

图 11 双传感器记录波场示意图[16]实线:一次反射,虚线:多次反射,S:震源,VS:虚拟震源,EI:额外的照明,DS:该反射点包括震源的一次照射和多个虚拟震源照射。Fig.11 Schematic diagram of wave field recorded by dual-sensor[16]solid lines: primary wavefield, dashed lines: multiple wavefield, S: Source, VS: Virtual Source, EI: multiple reflection signals; DS: primary wavefield contains a single reflection angle, while multiple wavefield contains more than one reflection angle.

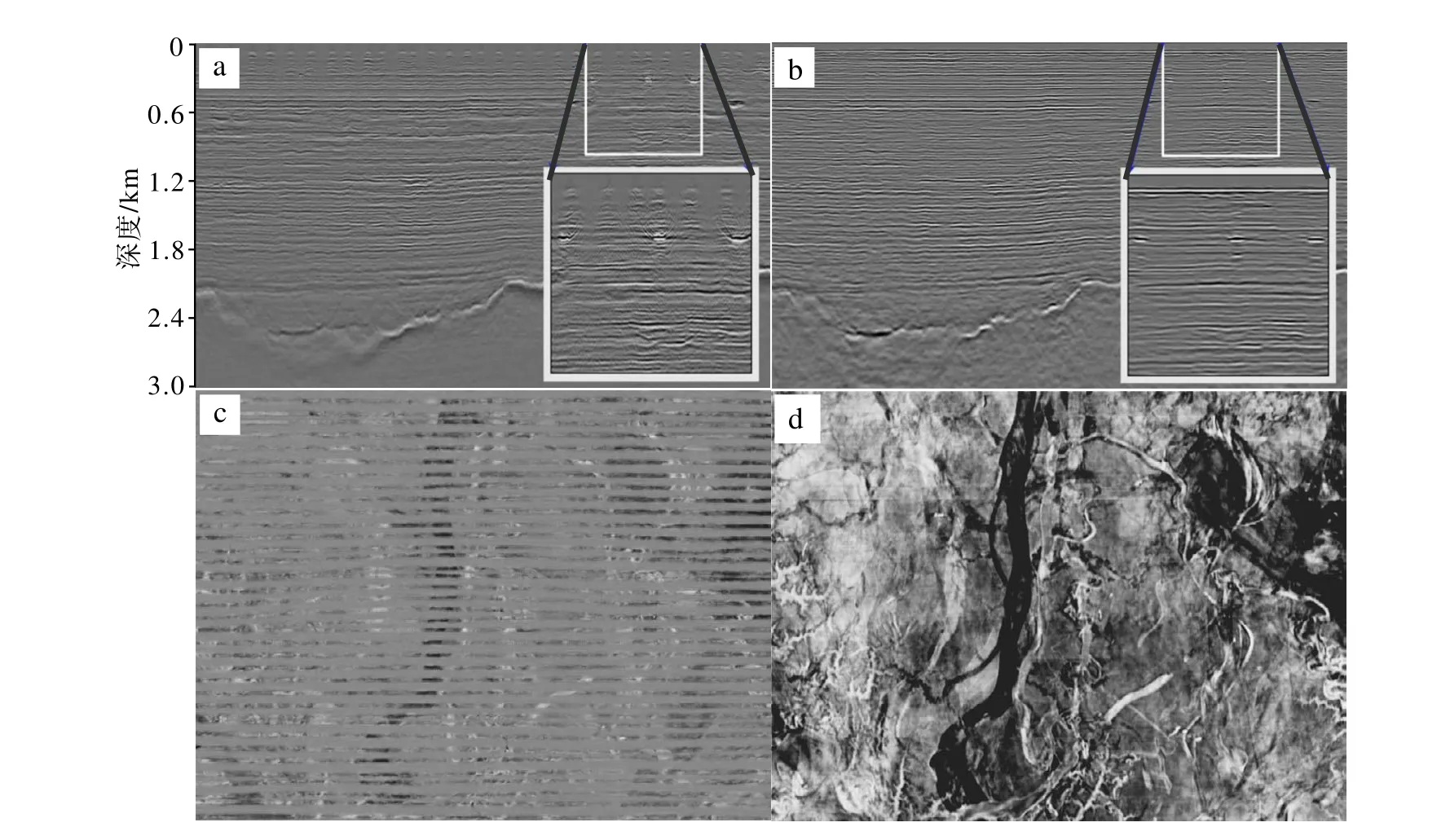

图12展示了马来西亚近海海域的两种方法成像结果[46],图12a是仅利用一次反射波进行成像,由于测线间隔较大和折射波的消除,有限的照明导致浅地层中可以看到明显的间隙。图12b是分离波场成像结果,浅地层图像连续, 经对比发现,这种分离波场成像技术不仅提高了浅表层的分辨率,而且由于照明的改善和数据覆盖范围的增加,深部地层的分辨率也得到了明显改善。图12c和12d分别是两种成像方案在海面以下105 m处的切片,分离波场图像(图12d)展示了更多的常规成像(图12c)中不存在的结构细节, 成像照明和分辨率明显提高。分离波场成像方法还可以减少地震剖面中浅层的采集脚印,扩大地震成像的横向覆盖范围[46]。

图 12 马来西亚浅海联络测线地震剖面[46]a. 常规方法成像,b. 分离波场成像,c. 海平面以下105 m的常规成像深度切片,d. 分离波场成像105 m深度切片。Fig.12 Seismic profile of crossline in shallow water of Malaysia [46]a. Conventional imaging, b. SWIM imaging, c. Depth slice at 105 m below sea surface from conventional imaging, d. Depth slice at 105 m of SWIM.

图 13 全波场成像流程[21]Fig.13 Complete wavefield imaging workflow[21]

2.3 全波场成像方法流程

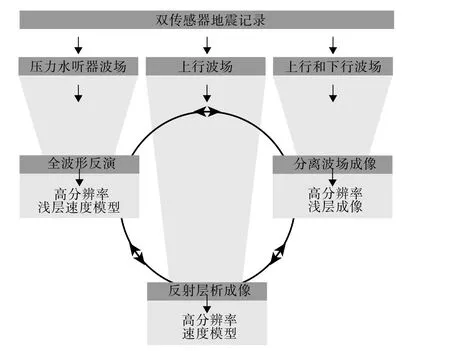

PGS开发的全波场成像技术结合了反射层析成像、全波形反演以及分离波场成像,能够得到适合宽带Geostream地震数据成像的高分辨率速度模型[17](图13)。首先,利用反射层析成像构建背景速度,将其作为全波形反演迭代的初始速度模型;然后,从包含相干能量数据中的最低频率开始,通过匹配建模和记录的数据,对速度模型进行迭代优化;接着,使用分离波场成像,得到浅水环境下的高分辨率地震剖面,用于验证全波形反演速度模型;最后,再次利用反射层析成像进行更深地层的速度建模,精确的浅层速度模型提高了深部模型的精度,从而得到更好、更稳健的速度模型,最终的成像结果更准确[21]。

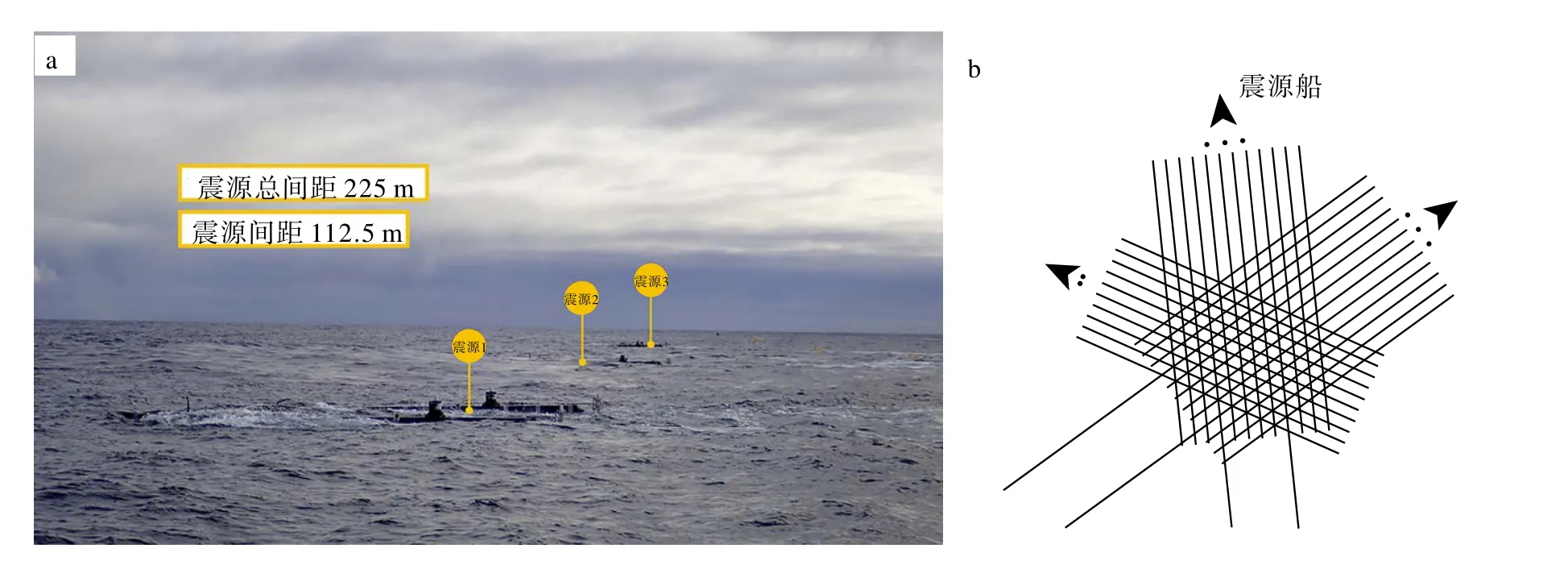

图 14 采集方案[5]a. 宽拖三源配置,震源扩展宽度达到2×112.5 m(即225 m), b. GeoStreamer X采集配置。Fig.14 Acquisition scheme[5]a. Wide-tow triple-source set-up, the total separation for the wide-tow triple-source is 2×112.5 m (i.e. 225 m), b. The GeoStreamer X acquisition configurations.

图 15 巴伦支海域应用[14]a. 传统速度模型和地震成像,b. 全波形反演速度模型和地震成像。Fig.15 Applications in the Barents Sea[14]a. Legacy velocity model and seismic profile, b. FWI velocity model and seismic profile.

3 海洋宽拖多源双传感器拖缆多方位采集与成像技术应用

PGS公司推出的这种“海洋宽拖多源双传感器拖缆多方位采集与成像技术”方案可有效应对日益复杂的勘探目标带来的挑战。其中,最为典型的是在挪威巴伦支海维京地堑的勘探应用。该区既存在着地层的低速异常、胶结砂的高速异常以及多边形断裂,同时又在目标储层上方存在着白垩纪薄层,这些特殊地质体的照明和分辨率面临着极大的技术挑战[5,14]。借鉴2018年巴伦支海勘探项目的成功经验[29],采用长、短拖缆排列组合的创新性解决方案,于2019年在该海域又进一步实施了新型高分辨率多方位拖缆采集项目。

该项目的采集方案主要包含3项技术创新:①宽拖三源拖曳方案。其中,震源扩展宽度达到了2×112.5 m(即225 m),同时在纵向上实现了近零偏移距(图14a)。这种超宽源距和零偏移距方案提高了勘探效率,改善了近偏移采样,有助于近海底地层目标的AVO精确分析;② 长、短拖缆排列组合方案。实际拖曳12×84.38 m的拖缆,其中10条拖缆长6 km,拖曳深度为25 m,另外2条长10 km,拖缆深度始终保持在28~30 m;③ 新型宽方位采集方案。在2011年3D双传感器双源单方位拖缆采集数据基础上,又额外新增了两个采集方向,并将这两个新采集方位夹角设置为60º,以提供最佳的方位角覆盖,该技术方案如图14b所示。

全波形反演利用长偏移和多方位优势,不仅提高了图像的信噪比和纵、横向分辨率,而且增强了高、低速度体的异常对比,提高了地震剖面解释的可靠性。在挪威巴伦支海的应用中,提取了传统速度模型(图15a)和全波形反演速度模型(图15b)中深度分别为1 170和1 300 m的切片,以及叠前深度偏移与速度的叠合剖面,对比显示,在传统速度模型中,并未发现全波形反演速度模型中的低速异常(图15a蓝色箭头)。由于该异常一般与地震剖面有很好的相关性,这可能是由于该区域泥底辟的超压异常导致;同时,由于创新方案中低频成分的更新,胶结砂体(橙色箭头)速度变得更高,边界范围也更清晰。

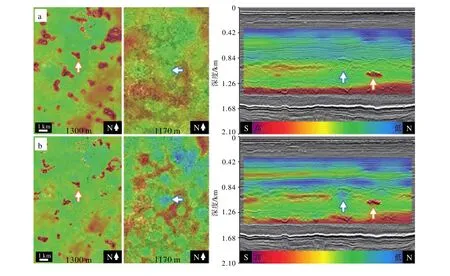

全波形反演高精度速度模型的构建是多方位勘探成像的关键。与2011年采集数据处理结果(图16a)相比,最新方案中穿过白垩纪顶部时间切片(图16c)与采集方向一致的线性干扰显著减少,而这种线性干扰通常可在地震剖面上表现为因照射不足和粗糙反射引起的偏移伪影(图16b)。经过2019年采集和处理方法的创新,与2011年的数据相比,同一地质目标的照明和分辨率得到了明显提升(见图16d中箭头所指),尤其在胶结砂体下方,古新世和侏罗纪地层的连续性、信噪比也得到了很大改善,大大提高了潜在储层特征地震解释的精确度和可靠性。

图 16 单方位与多方位采集方案成像对比[14]a. 单方位采集的时间切片,b. 单方位采集的地震剖面,c. 多方位采集的时间切片,d. 多方位采集的地震剖面。Fig.16 Imaging comparison of single azimuth and multi-azimuth acquisition schemes[14]a. Single azimuth depth slice, b. Single azimuth seismic profile, c. Multi-azimuth depth slice, d. Multi-azimuth seismic profile.

4 结论

(1)双传感器拖缆及成像技术实现了上、下行波场分离,拓宽了频带,结合宽拖多源,可在不牺牲采集效率和增加成本的前提下,实现近偏移覆盖的改善和空间采样密度的提高,明显提高了近海底地层高精度成像的能力。长、短拖缆排列组合方案兼顾了施工过程中拖缆阻力和获得长偏移数据能力的关系,能最大限度地满足精确速度分析和高分辨率的成像需求。

(2)GeoStreamer X新型多方位采集方案实现了经济高效的多方位互补照明,提高了地层照明的均匀性,同时为高分辨率成像提供了密集采样,由此获得的速度模型和地震成像精度更高,有效解决了局部速度异常带来的成像问题。

(3)融合了反射层析成像、全波形反演以及分离波场的全波场成像创新方案,弥补了单一方案的不足,提高了浅海环境中不同深度的速度模型和成像精度。