健康管理对心脑血管疾病危险因素的干预效果评价

寇海林 鹿轶嘉

健康管理是对个体或群体的健康情况进行监测、分析、评估,提供健康咨询和健康指导,以及对健康风险因素进行全面干预的过程[1]。健康管理的目标是对群体和个体健康进行有效干预,维护、促进群体和个体健康。在企事业单位开展健康管理,可以有效减少职工心脑血管疾病的患病风险,提高工作效率,节约人力资源[2]。近年来,企事业单位越来越重视职工的健康状况,主要以开展健康体检为主,但针对心脑血管疾病潜在危险因素的健康干预较少[3]。本研究对36名有心脑血管疾病危险因素的体检者进行综合健康干预,探讨干预前后危险因素的变化情况。

1 材料与方法

1.1 研究对象 本研究选取2019年12月~2020年6月在我院体检的36名航天某院职工为研究对象,均至少有一个异常心脑血管疾病危险因素,包括体质指数(BMI)、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、总胆固醇(TC)、甘油三脂(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)、高密度脂蛋白(HDL-C)、空腹血糖(FPG)和尿酸(UA)。入选者均知情同意本次研究。排除标准:合并恶性肿瘤及严重脏器功能障碍者;甲状腺功能亢进、慢性肺疾病、精神意识障碍者。其中男34例,女2例;年龄25~52岁,平均(44.44±7.90)岁;BMI 20.5~30.4kg/m2,平均(25.73±2.79)kg/m2。

1.2 观察指标及异常标准 评估研究对象干预前、干预12个月后血压(BP)、血糖(GLU)、血脂、BMI、UA变化情况。①使用欧姆龙电子血压仪监测血压,非同日测量3次血压值;②使用全自动生化分析仪测定FPG、TC、TG、LDL-C、HDL-C及UA。

异常值以我院体检参考范围为准,24.0kg/m2≤BMI<28.0kg/m2为超重,BMI≥28.0kg/m2为肥胖;SBP≥140mmHg和(或)DBP≥90mmHg为血压升高;TC≥5.18mmol/L、TG≥1.70mmol/L、LDL-C≥3.37mmol/L、HDL-C<1.04mmol/L为血脂异常;FPG>6.1mmol/L为血糖异常;UA女性>350μmol/L、男性>417μmol/L为尿酸异常。

1.3 健康管理干预方法 由有临床经验的医师、护士组成健康管理小组,进行管理程序的制定和效果评价,设计调查表,对小组成员进行专业知识培训,确保同质性。通过与被管理者沟通交流,了解其生活习惯,对高血压、糖尿病、高脂血症等疾病知识的知晓情况,以及对自我管理基本技能的掌握情况,设计控制BP、GLU、血脂、BMI、UA的健康管理方案。主要措施包括:①健康宣教:由健康管理师与每位被管理者进行有效的沟通交流并建立良好的关系,充分了解每位被管理者的身体情况并进行健康宣教,告知其疾病的危害以及健康的生活方式对身体的影响,提供有效预防与控制高血压、糖尿病、高血脂、高尿酸血症、超重或肥胖等的健康知识;②提高依从性:针对被管理者工作繁忙、对疾病的危害性认知不足、依从性差等特点,健康管理师通过微信、短信提醒以及面对面沟通交流等方式督促被管理者养成健康的生活习惯。发放限盐勺、腰围尺等健康管理工具及科普资料,指导并教会其正确测量血压及腰围的方法;③定期随诊与随访:定期与被管理者建立联系,测量其血压、血糖、血脂水平,记录相关症状、体征及用药效果。定期监督管理,督促其正确用药及注意事项。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,计数资料以率表示。应用Shapiro-Wilk检验分析配对样本的差值是否符合正态分布。采用配对t检验或配对样本的秩和检验比较干预前后各观察指标的差异,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

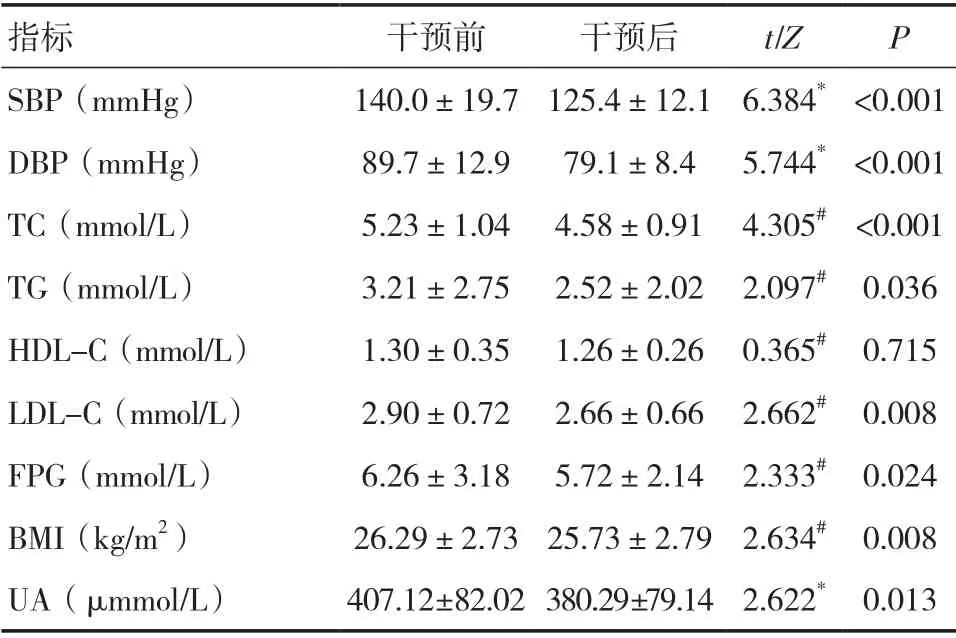

健康管理干预前,36名被管理者心脑血管疾病危险因素为:超重或肥胖27名(75.0%)、SBP升高16名(44.4%)、DBP升高17名(47.2%)、TG异常22名(61.1%)、TC异常17名(47.2%)、LDL-C异常9名(25.0%)、HDL-C异常8名(22.2%)、UA异常17名(47.2%)、FPG异常7名(19.4%)。经健康管理干预12个月后,被管理者的SBP、DBP、TC、TG、LDL-C、FPG、BMI及UA较干预前均显著降低(P<0.05);而HDL-C与干预前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 健康管理干预前后被管理者相关体检指标变化

3 讨论

随着现代社会饮食结构和生活方式的改变,心脑血管疾病的发病率逐年升高。有效的健康管理可以降低心脑血管疾病危险因素,延缓和控制心脑血管疾病的发生,因而对体检异常人群进行健康管理干预具有重要意义[3]。健康管理通过对被管理者的日常生活习惯、健康情况等进行干预,达到预防重大疾病和突发心脑血管事件的目的[4]。

本研究以航天某院具有心脑血管疾病潜在危险因素的36名职工作为健康管理对象,通过识别和评估被管理者的潜在危险因素,有针对性地采取不同的干预方式,并在干预12个月后对相关危险因素进行分析和比较。结果显示经健康管理干预12个月后,被管理者的BMI、BP、TC、TG、LDL-C、FPG及UA较干预前均显著降低。

心脑血管疾病的致病因素很多,但控制BP、GLU、血脂、体重和UA等可控危险因素可有效降低心脑血管疾病的发生率;早期发现、积极管理高危人群是减少心脑血管事件的关键措施[5]。本研究中被管理者在干预前有27名(75.0%)超重或肥胖者,合并BP、TG、TC或UA异常等危险因素者占比约为50%。通过调整饮食、改变生活习惯、坚持运动以及必要的药物辅助等措施可以控制上述危险因素的进展,从而达到预防心脑血管疾病的目的。

临床和流行病学证据表明超重和肥胖与心脑血管疾病相关,包括冠心病、心力衰竭、高血压、中风、心房颤动和心源性猝死[6]。超重和肥胖可降低血管内皮功能,直接或间接增加心脑血管疾病的发病率和死亡率[7]。因此,科学管理体重对预防心脑血管疾病具有非常重要的意义。赵静等[8]对127例单纯超重或肥胖者进行了6个月的体重管理,干预后有57例(44.9%)减重达标,减重达标组的血管内皮功能和HDL-C升高,BMI、SBP、DBP、GLU、TC、TG、LDL-C和UA均降低;结果表明体脂肪率的下降有助于内皮功能的改善,减重通过逆转内皮功能下降和代谢功能紊乱而降低了心脑血管疾病的风险。本研究结果显示,除HDL-C在干预后无明显变化外,其他指标在健康管理后均显著降低,与上述研究结果基本一致。

既往研究证实,体重降低3%~5%会明显减少患心血管疾病或糖尿病的风险,研究者推荐肥胖患者应在诊断肥胖后的6个月内减重5%~10%[7]。一般来说,生活方式调整治疗后6个月内达到最优的减重效果,之后减重效果降低,甚至体重会出现反弹,因此,建议患者饮食和运动调整至少坚持1年[7]。本研究被管理者均经过1年的干预,BMI明显降低。

健康管理是一个周而复始、循序渐进的过程,包括危险因素评估、对健康状况进行评价、制定解决方案、再次监测、再次评价、再次干预等。因此,为达到有效的干预效果,还需相关单位采取积极措施:①凝聚健康的企业文化。健康管理是一个生活行为逐步改变的过程,通过均衡膳食营养结构、有效提高运动能耗水平、戒烟限酒等循序渐进的管理措施,使血脂、BP、GLU、UA得到有效控制,而多数人在行为改变过程中往往难以坚持。本研究中存在部分被管理者依从性差,不按时复诊,不能按照健康管理师的建议进行生活方式改变的情况。而健康的企业文化具有一定的组织影响力,在很大程度上会影响职工的生活习惯和行为方式;②企业应加强对职工健康管理宣教。有效的健康管理工作需要健康管理师和专业医生长期跟踪指导,也需要企业鼓励、支持有健康管理需求的职工积极参与健康管理;③体检机构需加强智慧健康管理的投入以及健康管理师的培养。目前医疗机构的健康管理手段比较单一,大多数健康管理师的能力与实际需求并不匹配[9]。新兴的智慧健康管理在未来会有长足发展,体检机构需要引进相关人工智能设备[1],培养更多专业的健康管理师来提供优质的健康管理服务,因此,需要加大对健康体检机构的人力和物力支持。

综上所述,通过健康管理干预可以有效降低心脑血管疾病的危险因素,对体检异常的人群进行早期、积极的健康干预对于预防慢性代谢性疾病和心脑血管事件的发生具有重要意义。