萍水河防洪工程模型试验分析

卢启东

(江西省水利水电开发有限公司,江西 南昌 330029)

1 工程概况

萍水河防洪工程所在的萍水流域是湘江下游一级支流,流域全长166 km,流域面积5 675 km2。根据萍乡气象站1981~2010年的相关气象统计资料,流域内多年降水量均值1 624.70 mm;历年月降水量最大值为659.40 mm,出现在6月,月降水量最小值为0.60 mm,出现在12月;全年发生日雨量大于100 mm的天数为4.40d,日雨量大于50 mm 的天数18 d。萍水流域洪水属于典型的暴雨洪水,年洪水最大值一般出现在4~9月份,其中以6月份发生的频次最大,7月份以后,在台风等外界因素的影响下也存在较大的发生短历时洪水的可能。

通过模型试验,研究该防洪工程修建前后河床变形及不同设计洪水流场等情况,从而为萍水河防洪工程设计施工提供参考依据。

2 模型设计

此研究主要进行萍水河防洪工程所在流域历史洪水验证,工程建设前后河道在10年、20年一遇洪水下的冲刷深度,工程建设及洪水条件对河道壅水的影响,堤顶高程,护砌高程,堤线优化等的计算分析。

2.1 设计原则

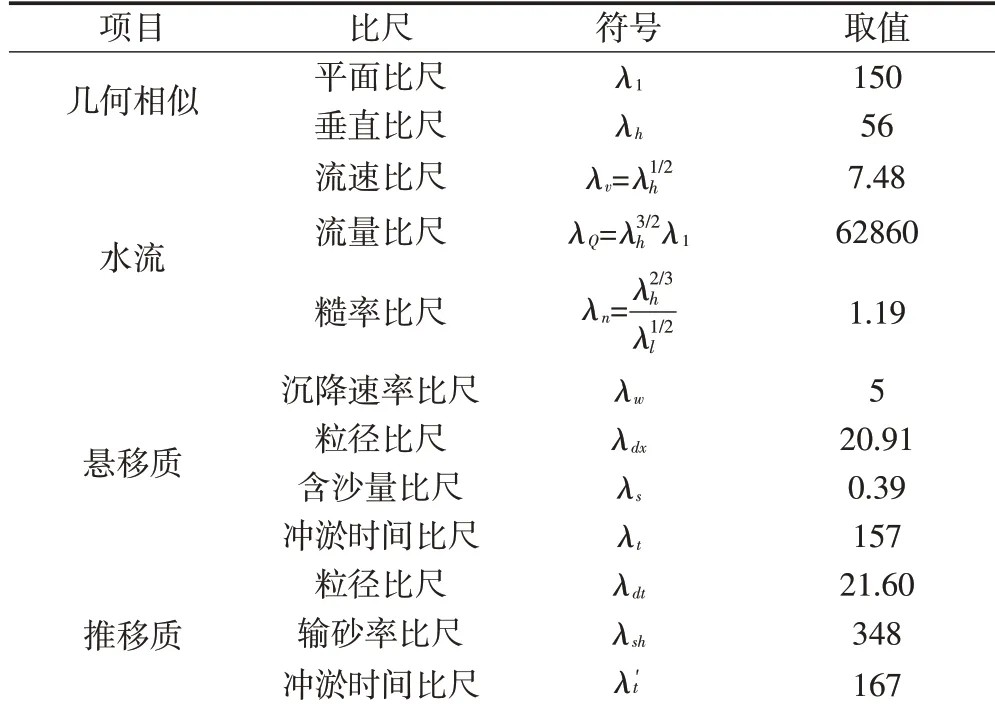

结合该防洪工程所在流域河道特性、试验要求及工程实际,采取整体变态河工模型进行该防洪工程建设前后河道水力特性及冲淤变化的动床模型试验。在进行研究河段模拟时必须保证水工模型水流运动状态相似于河床变形,具体包括水流重力与惯性力的相似以及河床冲刷变形的相似,并按照满足最小水深和流态相似等要求选择几何比尺。依据水流、泥沙相似准则和模型几何比尺设计要求,所提出的该防洪工程水工模型控制比尺具体见表1。

表1 水工模型比尺汇总表

2.2 模型布置

结合试验目的及过程控制要求进行该防洪工程特征水位观测点及平面布置。动床区实行沙塑制地形,上游定床一区通过水泥抹面、塑花增糙,河槽设计宽度5~8 mm,长度25~30 mm;下游定床二区通过水泥抹面、碎石增糙,河槽设计宽度5~8 mm,长度25~30 mm;滩区通过粗石增糙,该段设计宽度8~10 mm,长度30~40 mm。为确保模型起动过程与萍水河防洪工程实际接近,还应保证模型沙选择的合理性,为此应专门进行模型泥沙起动水槽试验。根据试验结果,本研究所选择的模型沙的起动过程基本符合梅叶~彼得公式及沙莫夫公式。根据模型沙粒径比尺的比较结果,最终确定以筛选处理后的中值粒径0.60~0.90 mm的信阳粗砂为模型沙。

3 模型试验

萍水河防洪工程所在流域于2014 年发生大洪水,重现期15a,出现时间较近、查证资料详实、代表性强。通过模型试验,增糙处理后试验河段水位和调查洪痕吻合,观测点水位所对应的误差均不超出0.12 m,符合试验水位相似方面的要求。

3.1 自然状况模型试验

工程所在流域河道沿程的洪水比降并不相同,在交汇区水流的作用下,河段上游比降值仅为0.04%,交汇后的洪水比降为0.14%,下游河段受地形影响后比降增大至0.23%;此后的河段因受到下游河岸地形的挟持,比降又恢复缓慢状态,降至0.05%。

3.1.1 洪峰流场流态

结合相关分析结果,工程所在流域河势受到河道地形的影响较大,对于10年一遇洪水,水流主要沿河槽成蜿蜒流动态势;此后随着流量的增大,水流的惯性也随之增强;对于20年一遇洪水的洪峰期,河势主流基本呈走直趋势。河道上游交汇区河势表现出较为明显的挤压趋势,主流偏向河道左侧,并在左岸桩号1+020附近紧贴左岸、直逼堤防,造成左岸主流水位明显高出右岸水位。此范围内左右岸流速分别在2~2.50 m/s和1.30~2.10 m/s范围内变化,超过此范围后主流偏向左岸呈下行态势。

对于20 年一遇洪水,其洪水期内洪水所对应的河势于10年一遇洪水期基本一致,1+000断面以下主流主要沿河道右岸蜿蜒推进,到达交汇区之后便与河道右偏主流结合成连续偏转宽流带,并表现出趋直的河势;在超出2+000 断面后河道宽度增大,主流呈逐步扩散趋势。对于10年和20年一遇洪水,主流流速通常不超出1.60~2.60 m/s及2~2.80 m/s的范围,最大流速可分别达到2.90 m/s和3.40 m/s。总之,根据放水试验结果,防洪工程所在河道河势整体稳定。

3.1.2 河床冲淤变形

洪峰上涨期内,流域河段河床冲刷普遍,且主槽冲刷严重,局部河段甚至存在较为强烈的溯源冲刷和沿程冲刷;其余河道原串沟也存在十分明显的冲刷展宽,但漫水区河床并未发生较大变形。洪峰下落期间,流域河段主河槽冲刷态势仍然存在,但是强度比上涨期明显减弱,宽度较大河槽回淤不明显,但原冲刷深度较大、展宽较小的串钩回淤普遍;大尺度沙坡运动在这一时期明显减缓,甚至在部分河段还因泥沙堆积而出现停滞沙洲、嫩滩。10 年和20 年一遇洪水下冲刷深度一般在0.60~1.20 m和0.80~2 m之间,局部冲深最大可达2.50 m和3.20 m。

3.2 工程条件方案试验

3.2.1 堤防工程

根据不同量级洪水的放水试验结果,洪水期间河势居中,全断流均匀过流,河势顺畅,不存在典型的回流区和偏流区,为此可以断定,该防洪工程平面布置合理。结合该河段模型实际过流情况,水流平顺,且洪峰期间洪水位不高,河道流速不超出2.50~3.80 m/s 范围;河段也不存在强烈的冲淤变形,对工程安全无较大影响。所以该河段设计过流宽度也切实合理。防洪工程附近洪水来流平顺,无明显的平面立轴环流与折冲水流,防洪堤防底部所设置的钢丝石笼防护带对减缓岸坡冲刷、保护堤防安全具有重要作用。但交汇区左岸堤防在长期顶冲作用下存在较深的局部冲刷,必须加强防冲处理。

3.2.2 拦河坝特征洪水水面线

洪水平堤前水位基本随着流量的提升而升高,对于不同频率洪水水面线而言,因拦河坝上游河道主流线向左偏斜,即使同一横断面流速仍表现出较大的不同,左岸水位明显低于右岸;不同河段主流侧水位均呈较低趋势,直到边滩回流区水位才恢复较高。

下游拦河坝建成后使得上游拦河坝坝前水流流速降低、水面比降减小,水流扩散时间延长,进而在该河段交汇区内因水流顶托作用引发壅水的可能性较大。拦河坝前因小范围反坡水面线的存在,壅水造成水位差,下游还会发生水跌,此处的水面线也会表现出较为明显的局部性下降,增大下游流态的复杂程度。拦河坝下游右岸存在强烈的局部回流,进而对此处河床产生强烈的淘刷,冲坑深度较大。拦河坝下游坝踵四周还存在强烈的立轴旋涡和横轴旋涡,同样对所在位置河床造成淘蚀。大洪水过后,会在拦河坝下游坝踵四周沿坝轴线方向留下明显的冲刷沟,洪水经过拦河坝后,右堤周围便频繁出现小流速回流区。

通过对不同频率下实际水位的分析发现,该河段洪水位受到防洪工程较大的遏制影响,对于水流收缩及流速加大河段,洪水位明显偏低,而对于低速回流区域水位又明显偏高。此外,拦河坝的修建对于河段局部流态也存在明显影响,坝前存在明显壅水,坝后又表现为水跌。

3.2.3 拦河坝河床冲淤变形

经过对典型洪水后河道地形的测量和分析发现,该防洪工程堤坝增设钢丝石笼防护后拦河坝上游左右堤和河道的冲刷程度明显减弱。10年一遇洪水下左堤冲深最大达到3.20 m,右堤淤积厚度则在0.50~1.20 m;20 年一遇洪水下主流主要表现为居中态势,对河岸根部的冲刷明显减小,左堤冲深不超出0.30~1.20 m的范围,右堤淤积则在0.50~1.60 m。

4 结论

综上所述,通过对萍水河防洪工程水工模型试验的分析得出,所研究河段在小规模洪水及大洪水下主流偏左、居中,洪水流速最大可达3~4 m/s,左岸顶冲所引发的冲刷深度较大,且在河床冲刷的作用下,流量不变情况下退水水位比涨水水位低。防洪工程建成后河势逐渐从偏左状态扭转为居中及全断面过流,且不存在典型的回流和偏流区,表明防洪工程平面布置较为合理;交汇区因顶冲的作用而使河道局部冲刷加大,为此必须加强防冲处理,也表明该防洪工程堤岸所采取的钢丝石笼防冲措施抵御局部冲刷的效果良好。