1308工作面回风巷变形监测与加固技术应用

赵国旺

(铜川矿务局有限公司冶坪分公司,陕西 铜川 727102)

为了满足煤矿安全、高效生产的需要,掘进工作面采用机械化综掘设备,煤矿的掘进效率得到了质的飞跃,采用机械化掘进煤巷方式不但解决掘进速度问题,且煤巷掘进费用低,因此煤巷或者减少岩巷的巷道布置方式在矿井中逐渐得到重视。 由于煤的力学性质较软,故煤层巷道的围岩控制也成了许多煤矿安全生产中的难题。 许多专家学者针对煤层巷道的围岩稳定性进行了大量的研究,并在煤巷支护技术方面取得了突破[1-4]。但由于我国不同矿区的煤层赋存条件十分复杂,不同矿井煤的物理力学性质不同,且煤层所处的地质构造也不同,以至于没有通用的煤巷控制技术[4-6]。以冶坪煤矿1308工作面回风顺槽为工程背景,通过观测巷道表面位移、深基点位移、松动圈等方法,分析巷道破坏原因,采取锚注补强方法加固巷道,取得良好效果。

1 工程概况

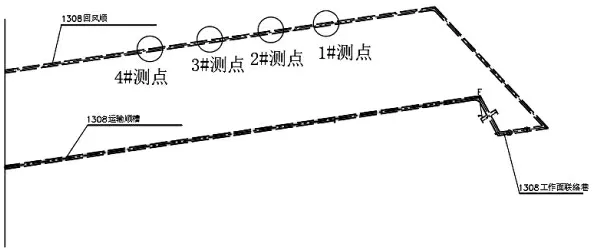

冶坪煤矿1308工作面开采2号煤层,回风顺槽长度为3 327 m (含1307回风顺槽一段1 055 m),运输顺槽长度为3 347 m(含1307运输顺槽一段1 075 m),工作面平均走向长度2 106 m,倾斜长180 m。 煤层赋存较稳定,底板标高+840~+958 m,煤层厚度2.5 m左右。1308工作面布置如图1所示。1308回风顺槽断面为10.4 m2,原支护方式为架棚支护,选用29U规格的金属拱支架,支架节数共3节,棚距为0.8 m,安装的支架与顶底板垂直,支架允许误差为1 m垂线前倾后仰不大于17 mm(±1°)。

图1 1308 工作面情况和测点

2 巷道围岩破坏形式探测

2.1 巷道表面位移观测

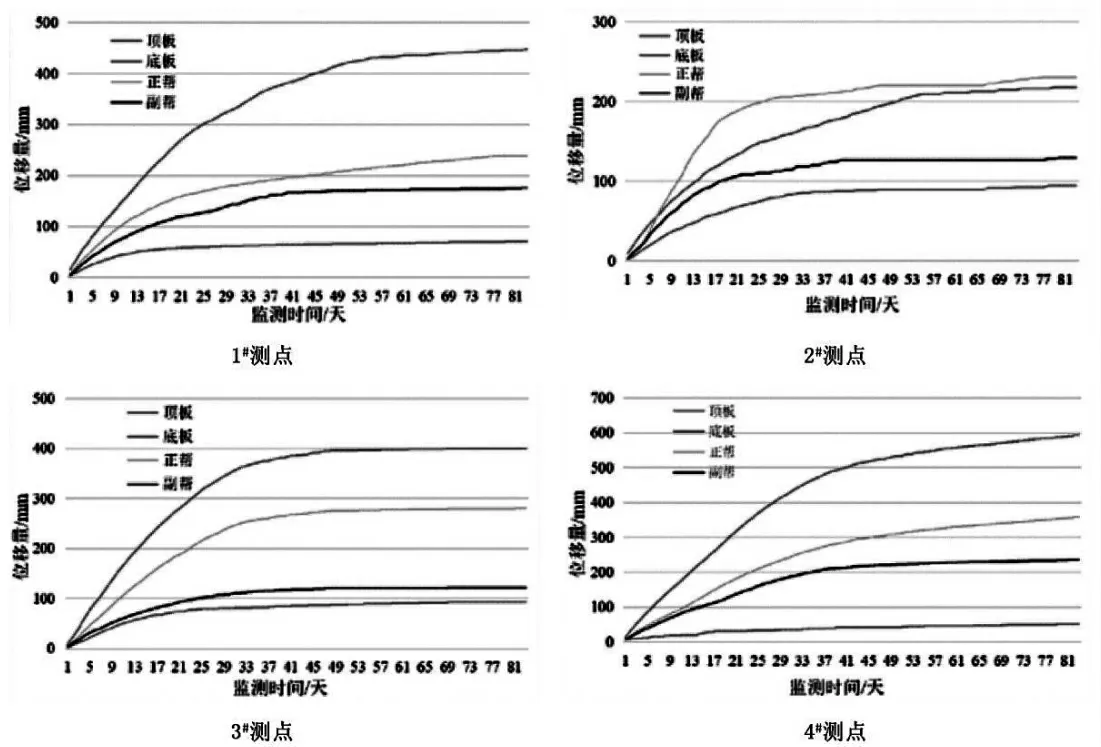

巷道围岩变形破坏主要受应力环境和围岩强度的影响,由于工作面回采期间支承压力的影响,导致回采巷道应力环境改变,巷道破坏和变形也趋于复杂[5-6]。为分析1308回风巷变形特点,在1308回风巷受回采影响段布置4个测点,观测巷道表面位移,监测数据如图2所示。

图2 1308 回风巷巷道变形特征

通过观测发现,巷道底鼓最为剧烈,初期变形迅速,在30天内,巷道底鼓量约300 mm,30~90天变化趋势较为缓和;其中2测点巷道底鼓量较小,约220 mm,4测点巷道底鼓量最大,接近600 mm;西帮(正帮)变形量均大于东帮(副帮)。 监测初期1~5天,1#、2#和4#测点位置,西帮变形量和东帮变形量相差不大,较为接近;监测中期(5~17天),西帮变形速度明显大于东帮,随着监测时间增长,西帮变形量明显大于东帮;监测后期(25天后),西帮和东帮变形速度均变缓,趋于稳定状态。

由图2可知,巷道顶板变形较小,4个测点的变形量均小于100 mm,初期变形量较明显,30天后,变形均趋于稳定。 造成该现象的原因主要是顶板架棚被动支护,支护强度较高,且巷道沿煤层顶板掘进,顶板岩层稳定性较好,自身抗变形能力较强。

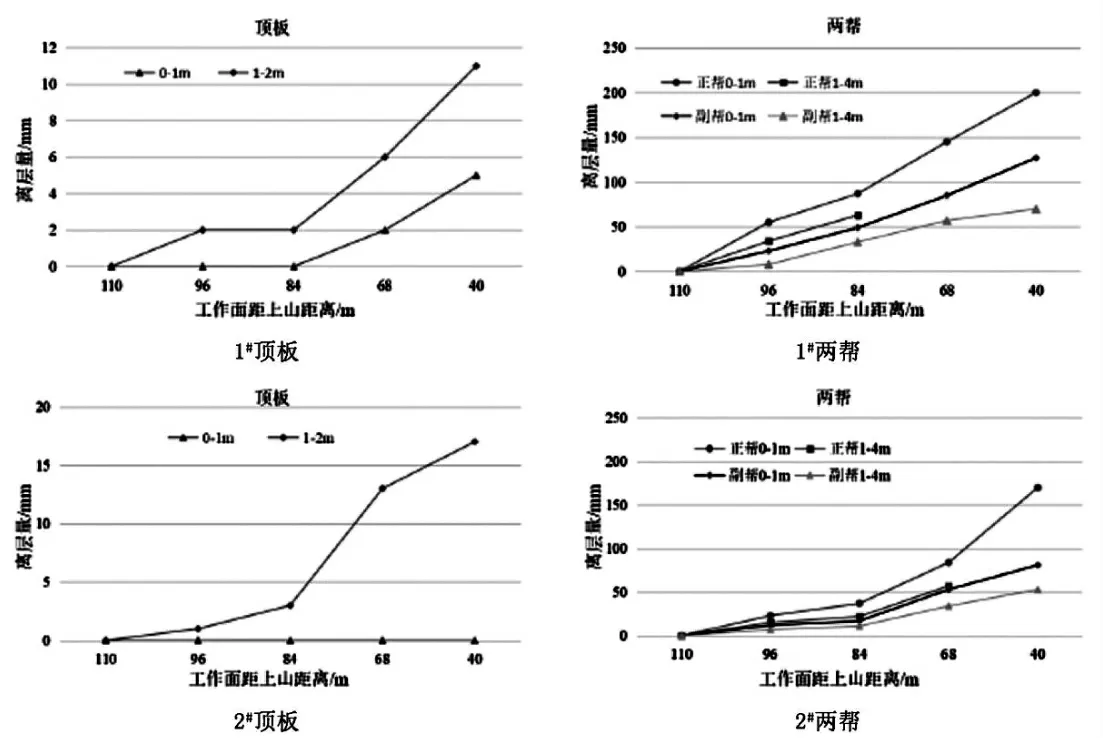

2.2 深基点位移观测

巷道破坏时,会引起围岩内部发生相对离层变形,通过深基点位移监测,可以判断围岩内部的松动范围[7-9]。 工作面回采前对1308工作面在图1中1#和2#测点位置的顶板和两帮安设不同深度的监测基点。 通过监测发现,顶板和两帮的离层量均增加,顶板离层量主要发生在距离顶板1~2 m 位置,最小离层量仅为11 mm,最大离层量为19 mm,距离顶板0~1 m位置,部分发生较小离层,如图3所示。

图3 1308 回风巷巷道离层情况

2.3 松动圈发育情况

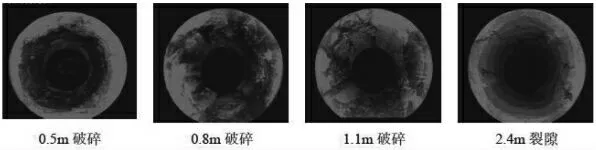

回风巷施工完成之后工作面开采之前,在1308回风巷1#观测点对巷道两帮进行钻孔窥视,钻孔深度8 m,钻孔直径28 mm,钻孔窥视结果如图4所示。

图4 钻孔窥视截图

巷道帮部围岩内部破坏严重,其中靠近巷壁的浅部存在大量的破碎区,钻孔离层、空洞数量较多,主要分布在距巷壁1.3 m以浅的浅部;而在1.3~2.4 m的中部也存在一定的围岩破坏,此处的破坏模式基本不再有破碎、离层、空洞,取而代之的是裂隙发育,局部有一定的离层,破碎区域明显减少。

3 巷道锚注补强支护方案设计

3.1 补强加固设计方法

工作面回采前对1308工作面回风巷采取的加固措施,锚索+注浆联合支护方案应本着三个原则:保证支护的效果、施工操作简单化、严格控制整体成本[10-11]。锚注补强加固时应保证锚索端锚强度可靠,从而保证注浆加固效果。

由于巷道两帮为强度较低的煤体,且帮部破坏较严重,当使用锚索加固时,若将锚索锚固端安装在帮部,将无法充分发挥锚索的强度特性,且可靠性较低,为了给锚索提供可靠的着力点,将锚索锚固端设置在顶底板围岩中,使锚索锚固强度增加。 增加锚索强度,提高支护系统的可靠性。 锚索封孔采用内置封孔方式,防止漏浆。

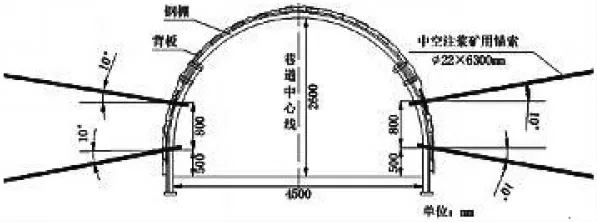

如图5所示,采用中空注浆矿用锚索,正方形布置间排距为800mm×800mm,误差均不超过100 mm,每排4根。 帮部每侧布置两根注浆锚索,两帮对称布置,下部锚索距底板500 mm,误差小于100 mm,锚索孔与巷道水平面夹角为10°,误差不大于5°;上部锚索与下部锚索间距800 mm,误差不大于100 mm,锚索孔与巷道水平面的夹角为10°,误差不大于5°。 采用MG 250型注浆系统,配套ZBQ-27/1.5型煤矿用气动注浆泵进行注浆。

图5 锚注补强加固方案断面

3.2 补强加固效果分析

将表面位移监测数据进行系统的整理,在图1中3#和4#测点位置进行补强加固试验,1#和2#进行非锚注对比。锚注段的最大帮臌量为159 mm,最小帮臌量为61 mm;如图6、图7所示,与锚注段相比,未进行锚索中空注浆段巷道围岩变形破坏更为剧烈,测点的两帮位移量平均为484 mm,多数帮臌为非对称,靠近工作面的一侧帮(即东帮)臌量相对较大。

图6 锚注段变形观测曲线

图7 非锚注段变形观测曲线

4 结语

通过分析支护体组合方式对巷道围岩稳定性控制的实际作用机理,对1308工作面进行巷道表面位移监测、 深基点位移监测和钻孔窥视探测,发现其巷道主要变形区域为底板和两帮,受采动影响时,两帮变形量较大,变形速度较快,破坏位置主要集中在距离巷道帮部0~1.3 m 区域。 并根据1308回风巷的实际情况,结合围岩变形破坏及巷道赋存条件确定了回风巷松软煤层巷道锚注补强加固的设计思路,进行锚注段的回风巷围岩稳定性控制效果良好,为接续的其他段回风巷围岩治理提供了技术参考。