宅兹中国:再现轴心时代

王悦阳

何尊。 何尊上的铭文拓片,上有“宅兹中国”四字。

计划中的“何以中国”系列大展将历时十年之久,上海博物馆将联合河南、陕西、江苏、浙江、四川、甘肃、湖南、湖北等国内文物大省文物局、博物馆,共同打造新时代新征程上这一彰显考古学﹃中国气派﹄的展览盛事,同时也熔铸﹃大博物馆计划﹄的风采与气质。

参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源。

习近平总书记强调,中华文明源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识,是当代中国文化的根基,是维系全世界华人的精神纽带,也是中国文化创新的宝藏。在漫长的历史进程中,中华民族以自强不息的决心和意志,筚路蓝缕,跋山涉水,走过了不同于世界其他文明体的发展历程。

文物是发展的见证,历史是时代的回响,它们是时光与万物的共振,也是人生与天地的交响,更是古人与今人的对话。纵观中华五千年文明史,上古流传的遗迹太多,而我们所知的太少。因此,如何用祖先留下的遗产,为当代及后人勾勒出中华文明肇始之初的磅礴大气,恢宏灿烂,做好“以物论史”和“以史增信”两篇大文章,让文物活起来,向世界讲好中国故事,展现可信、可爱、可敬的中国形象,成了当代文博界最大的责任与使命。

2022年7月29日,作为上海博物馆“何以中国”文物考古大展系列首展, “宅兹中国——河南夏商周三代文明展”在上海博物馆正式开幕。本次展览由上海市文物局、河南省文物局、中国社会科学院考古研究所指导,上海博物馆、河南博物院主办,河南省文物考古研究院等20家文博单位共同参与,从规模、数量和展品等级上,堪称上博今年举办最重磅的精品大展,以此拉开了上海博物馆与国内考古大省合作举办“何以中国”文物考古大展系列的序幕,用考古发现讲好中国故事,致敬中国考古百年成就。对此,河南省文物局局长田凯认为,“何以中国”是一个大概念,也是一个很大的命题。“宅兹中国”作为开篇,回答了“何以中国”最关键性的三个问题;一是“中国之源”,即中国从哪里来;二是“中国之中”,即周公按照武王的旨意定立天下之中,择中建国,这个处于中间的区域就叫“中国”,就在河洛地区,对应了展览名称“宅兹中国”的含义;三就是“何以”的问题,即中国的文化概念是什么:“从展品上可以看到作为最早中国它形成的礼仪规范,它的王都制度,它的天人观念以及许多的我们的姓氏来源等,从很多概念上回答了何以中国的问题。”

“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”展厅拍摄。

而上海市文化和旅游局局长方世忠则表示:“何以中国”文物考古大展系列联手国内各大博物馆,充分挖掘优质丰富的馆藏资源和最新考古发现,展示中华文化起源、发展和灿烂成就,彰显博物馆在中华文明传承中的重要作用。而据上海博物馆馆长杨志刚介绍,计划中的“何以中国”系列大展将历时十年之久,上海博物馆将联合河南、陕西、江苏、浙江、四川、甘肃、湖南、湖北等国内文物大省文物局、博物馆,共同打造新时代新征程上这一彰显考古学“中国气派”的展览盛事,同时也熔铸“大博物馆计划”的风采与气质。

河南省位于中国的中部平原,地处“天下之中”,是夏商周三代文明的核心区,因此被视为中华文明最重要的发祥地之一。中华文明多元文化在经历漫长的发展和交融后,在河洛之间凝聚为成熟的文明形态,形成以王都为中心的辐射性统治格局。中国的社会组织结构发生了重大变革,构建了古代早期国家的基本形态。伴随着朝代更迭,王权政治不断强化,诸侯分封扩大了统治范围,促进了社会经济与文化的繁荣。在传统农业生产的基础上,手工业分工进一步细化,生产力呈现飞跃式发展,创造了登峰造极的青铜文明与辉煌灿烂的礼制文化。成熟的文字系统记录当时的社会面貌,传承了家国同构的政治理念和百家争鸣的思想观念。夏商周三代被称为中国的轴心时代,其文明奠定了中华文明绵延不断发展的基础,成为中华民族和多民族统一国家形成的源头,并对古代东亚文化圈产生深刻的影响。

一百年前,河南渑池仰韶村和北京房山周口店的考古活动揭开了中国考古学的序幕。随着中国现代考古学的发展,考古发掘逐渐承担起构建中华民族历史、展示中华文明瑰宝的重要工作。通过考古发掘直观再现了当时人类的生产生活、審美趣味乃至精神世界,证实或补充了文献中一些模糊或缺失的记载,获取了没有文字记载部分的人类历史拼图,揭开文明尘封的面纱,使历史变得更加丰盈立体。

本次展览精心遴选文物217件/组,文物总量314件,其中定级的一级品达67件/组,汇集了河南博物院、河南省文物考古研究院、中国社科院考古研究所等20家博物馆和考古机构收藏的诸多重要藏品,涉及89个考古遗址,集中展现了河南省内发掘的夏、商、周三代重要考古发现。展览分为夏、商、周三部分,着眼于中华文明探源,以文物为点、以时间为线、以王都为面,带领观众回到夏商周时期的中原大地,探寻中华文明的起源。这些文物承载着夏商周时期先民们的智慧和勤劳,反映了夏商周时期的社会生活、礼乐制度及文化面貌,共同讲述中国历史上奠定华夏文明、逐鹿中原的恢宏历史。

展览名称“宅兹中国”,来自于西周青铜器何尊,其铭文提及周成王营建成周(今洛阳),并提及“宅兹中国”,这是“中国”一词最早出现的记载,隐含着当时的天地意识和国家观念,引此作为展览标题,意欲反映河南在三代文明持续演进中的突出地位及其对于阐述“何以中国”的重大意义。

在殷商甲骨文卜辞里,“中”和“国”都没有放在一起连用,直到铸造于公元前1038年的何尊铭文第一次出现“中国”。而何尊铭文的发现,也与上博渊源深厚。1975年, 国家文物局在北京故宫博物院举办“全国新出土文物汇报展”,何尊被调北京展出, 著名青铜器专家、时任上海博物馆保管部主任马承源受命参与筹备,在清理何尊锈蚀时,看到何尊的底部较平, 就想会不会有铭文, 于是剔除铜锈, 发现了12行122字的铭文, 这一发现轰动了学术界,使之身价倍增。

以中原为核心的夏商周时期创造的青铜文明与礼乐文化,奠定了中华文化、民族精神的基础,孕育形成和而不同、兼收并蓄的文化特质,深刻影响着后世。

仔细推敲何尊的铭文含义,结合史籍记载,大体可知,周武王在战胜商朝以后,自称“宅兹中国”,也就是说他要在商朝故地定都。这段记载在传世文献中也有提到。《逸周书·度邑》说周武王灭商之后返回,却为周室国祚夜不能寐。虽然商朝已经灭亡了,但商族在商朝故地势力仍然强大,如何保持周人对中原的统治?他认为,以前夏朝定都的洛水湾到伊水湾一带,地势平坦没有险阻,离天帝的居室不远,是建都的好地方,于是就在中原规划修建东都洛邑(今河南洛阳)。之所以在这里建都,据专家解读,因为它有地域上的优势,是天下之中。同时这个区域的土壤、气候、地理环境适合农业种植,能够养育大量的人口,又便于向四方进行统御。河洛地区的河洛盆地,四面又有险可守,进可攻,退可守,是一个很好的建都的地方。所以不仅是夏商周三代,在以后的王朝发展当中,东汉、曹魏、西晋、北魏、隋唐以及五代时期的几个王朝都在河洛地区建都。

“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”展厅拍摄。

然而,武王还没着手营建东都就去世了,由武王弟弟周公旦辅政其子成王。周朝初年,还有殷商的旧臣和贵族反抗周王朝统治。周公没有忘记武王的遗志,在两次东征平叛之后,加紧新都城的营建。查勘地势后,周公选择了洛水和伊水流经的平坦之地。周公又反复占卜,终于选定了四方进贡距离都相等的天下中心建立新都城,这就是何尊记载的“中国”。

何尊的铭文记载了文王受命 , 武王灭商 , 成王完成武王遗愿营建成周洛邑的重大历史事件。其中记录了天子对于宗小子何的训诰之辞,还引用了周武王克商后在嵩山举行祭祀时发表的祷辞,即“宅兹中国,自之乂民”。定都天下之中以统治万民,这是周王朝开国之君革故鼎新、接受天命的宣言,也勾勒了周天子定鼎洛邑、治理天下的宏伟蓝图。因此,何尊的铭文史料价值极高,不仅因为铭文中首次出现“中国”二字,而且铭文记载也证实了周成王营建成周洛邑这样一个重大历史事件,与《史记》《尚书》等史籍记载相互印证,有证史补史的作用。

值得一提的是,在何尊中,“国”的准确写法是“或”。《说文解字》释“或”为“邦也。从口从戈,以守一。一,地也”,“或”字之后又分化出表示国家的“國(国)”与表示疆域的“域”。此时“中或”虽然主要还只是一种地理概念,但也奠定了后世表示政治共同体概念的“中国”之基础。

从今天的研究来看,“中国”一词的概念和内涵不是一成不变的,而是不断演变、发展、扩充的。在华夏民族形成的初期,由于受天文地理知识的限制,总是把自己的居域视为“天下之中”,即“中国”,而称他族的居域为东、南、西、北四方。“中国”最初只是一个方位区划上的概念,即中央之城或中央之邦。尽管何尊上的“中国”与现在的“中国”不是同一概念,更有“国之中央”、“天下四方中心”的意思,但这种提法与国名“中国”的出现之间仍具有重要的历史、文化关联。

1988 年,时任上海博物馆馆长的馬承源到新落成的宝鸡青铜器博物馆参观时,听讲解员介绍何尊为“镇馆之宝”时,他当即指出:“它应是镇国之宝,不仅仅是你们的镇馆之宝。”上博此次展览意在呈现河南夏商周三代文明,虽然铸有“宅兹中国”铭文的何尊并未在展出之列,但就“宅兹中国”的内涵来理解定此为展览名称也是恰如其分。正如河南博物院院长马萧林所解读的那样:“以中原为核心的夏商周时期创造的青铜文明与礼乐文化,奠定了中华文化、民族精神的基础,孕育形成和而不同、兼收并蓄的文化特质,深刻影响着后世。希望借此展览,让观众了解和认识中原文化是中华文化的根源和主干。”

开展伊始,诺贝尔文学奖得主、作家莫言亲赴上博参观大展。对于上古时代的青铜器,其驻足良久,感慨尤多:“青铜器是中国文物的一大特色,与历史文化有密切关系。在其中能看到王朝重大事件的记载,以及古人祭祀、战争、政治生活的表现。铭文虽短,事件非常重大,是非常重要的文化载体。”

在本次展览众多展品中,青铜鼎的数量、质量,均颇为可观。特别是1987年二里头遗址VM1出土的夏代晚期网格纹鼎,是迄今为止我国考古发现最早的青铜鼎,也是王权礼制萌生的象征,这件文物高20.0厘米,口径15.3厘米,底径10.0厘米,其造型和纹饰风格与河南龙山文化晚期的陶鼎形制一脉相承。

上图:网格纹鼎。

鼎文化是中国文化的一个象征,鼎文化也同样是从中原开始的。在距今7000至9000多年的裴李岗文化时期,已经开始出现最早的陶鼎了,除此之外,在仰韶时期遗址也发现了很多鼎的随葬。随着时代进一步发展,到夏王朝的二里头时期,开始出现铜鼎。二里头文化是中华文明总进程的核心和引领者。一般来说,青铜器是从西亚传过来的,最初传进来都是一些成片状的工具,比较容易铸造。到了中国以后,人们开始采用内范外范的铸造技术铸造铜容器,这种铸造工艺更加复杂。这个最早的青铜鼎就是从陶鼎造型最后演变成了铜鼎。

相传夏禹铸九鼎,象征九州,夏商周三代奉为传国之宝,因以借指国家政权。鼎既是国家权力的象征,又是道德的象征,鼎又附带了道德规范。《左传》里就记载了楚庄王“问鼎中原”的故事——公元前606年,楚庄王率军打败陆浑戎之后,驻扎洛阳郊区。去军中慰问,楚庄王竟然问起周王室鼎的轻重,结果吃了王孙满的软钉子。王孙满说:“统治天下在乎德而不在乎鼎。当初夏禹是因为有德,天下诸侯都拥戴他,各地才贡献铜材,启才能铸成九鼎以象万物。后来夏桀昏乱,鼎就转移给了商;商纣暴虐,鼎又转移给了周。如果天子有德,鼎虽小却重得难以转移;如果天子无德,鼎虽大却是轻而易动。周朝的国运还未完,鼎的轻重是不可以问的。”听罢这番话,一代霸主楚庄王一时竟也无话可说。

上图:王子午鼎。

由此可见,以鼎的多少表明身份,是周王朝的礼乐文化,楚庄王“问鼎中原”,恰是融入以周为正统的华夏文明的证明。从此以后,人们就将企图夺取政权称为“问鼎”。在河南省文物局局长田凯看来,鼎文化是中华文化发展创新的一种象征。所谓“革故鼎新”,可见鼎是一种食器,把食物放进去经过蒸煮会变成新的一种形态,使人们能够食用,此谓之“鼎新”。而鼎又是一种变革的象征,它既是传承又是变革,所以鼎身上负载了许许多多中国文化的基因、礼仪规范、道德和创新思想,承载了中华文明的许多文化密码在其中。鼎的最初功用是煮肉、煮饭的炊具,最后延续发展成了国家和权力的象征,这也充分体现了中原地区以人为本的文化特色。

再如春秋晚期(公元前570年—前476年)的王子午鼎,该鼎高62.0厘米,口径62.0厘米。王子午是楚国的令尹,楚庄王的儿子。这件器物出土在南水北调的渠首丹江水库,丹江水库下边淹没着一个古城,就是丹阳城,丹阳是楚国的第一个都城,是楚国的源头,因此在这里发现了楚国贵族的墓地,王子午鼎就是从丹阳淅川下寺春秋楚墓中出土,通过它可以看到楚文化的艺术特征——从造型来看,它并非像传统的圆形鼎,显得端正大气,楚文化的鼎的特征在细腰,束腰形,正如文献记载“楚王好细腰,宫中多饿死”,楚王喜欢细腰女子,所以鼎也是束腰形,器身上的纹饰非常繁褥,专家称其有鬼神之气和浪漫风格。鼎的四周围绕着几只非常可爱的小兽,这些小兽的头部都是用失蜡法铸造的,属于当时非常先进的一种铸造技术,也是现在发现的最早的失蜡法铸造工艺。

从器物的背后,结合历史记载与传说故事,观者可以解读出很多关于楚国文化。特别是楚国做工精妙、气势非凡的青铜鼎,可联想到楚国一度“问鼎中原”“饮马黄河”的霸道作风。与之相对比的是此次展出的春秋战国时期新郑郑国祭祀遗址出土的祭祀用的九鼎八簋,与楚国“问鼎”心态一样,通过其不合规定的礼器数量,足以显露当时郑国的僭越心态,因为按照周礼,只有天子才能使用九鼎八簋,诸侯只能是七鼎六簋。

殷墟,位于河南省安阳市殷都区,古称“北蒙”,甲骨文卜辞中又称为“大邑商”“邑商”,是中国商代后期都城,也是中国历史上第一个文献可考并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址,距今已有3300年。从20世纪初因盗掘甲骨被发现,到1928年正式开始考古发掘,殷墟的发现和发掘被评为20世纪中国“100项重大考古发现”之首。安阳殷墟是在中国境内由中国学术机构发起、中国学者主持进行的首项考古发掘,既是中国考古学形成阶段中的重大事件,也是中国夏商周考古学正式诞生的标志。推动了甲骨文和殷商历史的科学研究,揭开了对先秦时代帝王宫殿、宗庙等礼制建筑发掘与研究的序幕。

大约在公元前14世纪,即距今3000多年前的时候,商王朝第二十任国王盘庚将都城迁至现河南北部的安阳,一座繁荣的都城慢慢建立了起来,在史书中记载称为“殷商”。经过几千年的岁月洗礼,这座曾经繁华的都城变成了废墟,有关于殷商文明的记载也几乎成为了传说。

甲骨文作为重要的史学研究材料给确证中国古代灿烂文化的历史发展找到了非常坚实的物质前提,推进了我们对中国古代文明的学理认识与历史观的建构。

直到1899年,金石学家王懿荣发现在药店售卖的龙骨上有奇怪的刻画符号,他确信这些契刻符号是一种上古文字,就这样,古老神秘的甲骨文终于进入了近代中国人的视野。之后,清末学者罗振玉释读了甲骨文上对殷墟地址的记载后,印证了这些甲骨文正是出土于《史记·殷本纪》中记载的“滨洹之小屯”。这些刻写于龟甲兽骨上的文字记载了殷商时期人们的占卜记录和重大事件。

1917年,学者王国维通过对甲骨卜辞的研究,成功释读了商王朝历代商王及其先公的庙号。这一发现在浩如烟海的甲骨文碎片中把犹如天书般的甲骨碎片连缀成章,并成功解读出其中的内容。王国维把这些庙号按先后排列起来得到了一份商王世系表,这份商王世系表与司马迁《史记·殷本纪》中有关商王朝历代商王的记载惊人相似。王国维的这一研究发现,印证与补充了司马迁在《史记·殷本纪》中的记载,商王朝的确在中国历史上存在过,而安阳殷墟正是商晚期的都城。甲骨文的发现让中国的文字史向前提早了500多年。

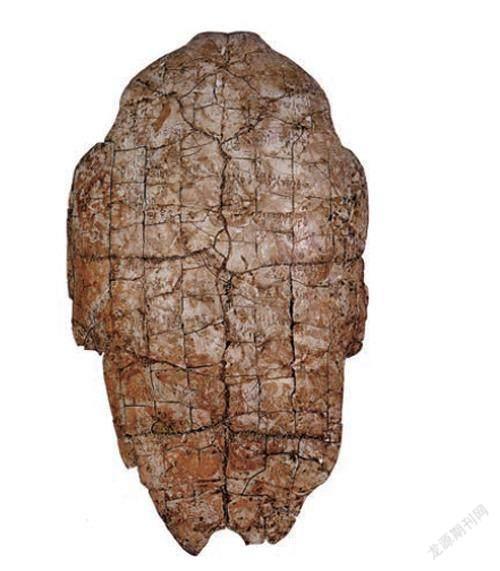

左图:刻辞卜甲。

牛骨和龟甲在商代被用来作为占卜的道具,占卜的内容和结果大都刻在牛骨和龟甲上,占卜使用过的牛骨和龟甲成为记录商代文字的重要载体。甲骨文是目前所知最早的汉字,字形基本固定,具有表音功能,能够组成句子表达意思,内容详尽地记录了宗教祭祀、生老病死、方国战争、天文星相、交通地理、农业收成等贵族生活中的大小事件,承载着商人虔诚庄重的宗教情怀与逢凶化吉的美好愿望。殷墟考古发掘中对于甲骨文的发现,是现代考古学引入中国以后取得的一个巨大成就。这些甲骨不仅有明确的出土地点、清晰的地层关系,还有其他共存关系的遗迹遗物作为参考。甲骨文作为重要的史学研究材料给确证中国古代灿烂文化的历史发展找到了非常坚实的物质前提,推进了我们对中国古代文明的学理认识与历史观的建構。

除了甲骨,殷墟遗址中还出土了许多国宝级的青铜重器,它们精美绝伦的设计与精湛的铸造工艺见证了殷商时代灿烂的青铜文明。其中,最著名的就是“后母戊鼎”,被誉为“国之重器”,是目前世界上已发现的最大的青铜鼎。它高1.33米,长1.66米,宽0.79米,鼎腹内壁上铸有“后母戊”三个字,学者们由此推断,这尊大鼎可能是商王祖庚为祭祀母亲戊而铸造的。因铸造过程费工、费时、费力,传世的大型方鼎才愈显珍贵,被视为国之重宝,稀世之珍。

(左)鸮尊。(右)跽坐人形玉佩。

1976年,考古学家发掘出一座殷商时期的古墓,这是目前殷墟唯一一座未被盗掘过且属于商王室的大墓。大墓中提取出大量青铜器、玉器、宝石制品。在出土的青铜器中,有109件上铸有“妇好”的字样。考古学家由此推断墓葬的主人叫“妇好”。据时任中国社科院考古研究所安阳工作站站长的郑振香当年目击,妇好墓里还埋藏了210件青铜容器,加上大批兵器、工具等等,青铜器总重量达到1.6吨。

郑振香根据释读出来的甲骨文进行对照后确定:妇好正是商王武丁的一位妻子,同时也是一位女将军。在甲骨文的记载中,有将近200条记载着妇好的故事。这也是甲骨文再一次对历史进行了印证。在妇好墓中出土的青铜器中,有大量酒器,主要以觚和爵居多,还有尊以及少见的方斝,足以说明妇好的地位之高。

此次展出的妇好鸮尊,高45.9厘米,口长16.4厘米,其艺术性很强,鸮为站姿,昂首,圆眼,宽嘴,小耳,高冠,挺胸收翅,两足粗壮,与宽尾共为支撑。鸮头后开一半圆形口,上置盖,鸮背部铸鋬,鋬首饰兽头状,面中部及胸前各有扉棱一条,通体满花,饰有兽面纹、夔纹、蛇纹等,并以雷纹衬底,盖前端有一尖嘴立鸟,后有一拱身卷尾的立龙。器身口下内壁有铭文“妇好”两字。整个器物栩栩如生,融写实与夸张为一体。纷繁复杂的器表纹饰使其显得凝重、威严,同时又展现出作器者丰富的象形力和高超的构图能力,是这一时代青铜艺术审美观念的集中体现。

此外,鸮尊身上有许多的纹饰,蛇纹、龙纹、夔纹、云雷纹,包括背部还有一个小龙,负载了很多神秘的文化符号。从造型上看,这只鸮昂首挺胸,一则展现了镇墓驱邪的作用,二来也体现了墓主人的身份,因为在商代,鸮是国家战神的象征,妇好作为商王武丁的妻子,曾协助武丁南征北战,打土方、鬼方屡立战功,是中国历史上第一个女将军。把这件器物随到她的墓葬中,是对她身份的一种表达,无论是艺术性还是历史文化价值,都非常高。

此次展品中,还有妇好墓出土的商代晚期跽坐人形玉佩,玉人颈下与后脑有一小孔相通,身下两腿之间也有一孔用于佩带或插嵌。这件玉器可以用“手可盈握”来形容它,而正因为小,更能凸显它的精巧。细看这件圆雕人物呈跽坐状,双手扶膝,两臂略内弯。额头宽阔,臣字眼,蒜头鼻,口部微张,头顶留短发一周。据上海博物馆策展部副主任褚馨介绍,这件圆雕人物的坐姿非常独特,是跽坐,即两膝及小腿贴地,脚跟托承臀部,上身直立,是商代非常重要的坐姿模式。目前出土的商周时期的人物形象中,圆雕器物大多都采用了这一姿态。

右图:镶嵌绿松石兽面纹牌饰。

忆往昔,波澜壮阔,历久弥坚,令人荡气回肠。

展未来,意气风发,谱写新篇,中华再续辉煌。

在辉煌灿烂的“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”中,除了甲骨、青铜、玉器之外,还有不少特别的展品可圈可点,充分体现夏商周时代的艺术审美与高超技术。例如二里头遗址ⅥM11出土的夏代晚期镶嵌绿松石兽面纹牌饰,高16.5厘米,宽11.0厘米,器身以数百片绿松石拼合镶嵌出兽面纹,加工精巧,丝丝入扣,虽历经三千余年而无一松动脱落。该器出土时安放在墓主人胸部,从两侧有对称的穿孔钮可见,穿缀系于主人胸前,应作为沟通天、地、神、人等的重要载体。

右图:商鞅方升。

再如淅川徐家岭M9出土的春秋晚期镶嵌绿松石神兽,龙首,虎颈,虎身,虎尾,龟足。龙张口,吐舌,龙首上又有六条龙。其脊背上有一方座,座上又有一只奔驰状的兽,卷尾,口衔一条蛇形龙的尾部。蛇形龙昂首,头上有三只角,吐舌,躬身。其身上镶嵌绿松石,图案有龙、凤鸟、虎、云纹、涡纹等,形象生动,整体造型奇特,制作精致,是不可多得的文物精品。据上海博物馆副馆长陈杰介绍,由于这件文物是龙首,虎身,所以学界很难为其准确命名,通常就叫它“神兽”:“ 它的具体功能,大家也都在讨论,这种龙虎造型的器物本身带有一些神秘的色彩,我們知道楚文化里面对于巫术比较信任,所以神兽的这种形象也可能跟宗教信仰有一定的关系。”由于神兽造型繁琐,器身分成了四个部分,工作人员在布展现场,细致拼搭半个小时,才完整呈现其造型。

下图:镶嵌绿松石神兽。摄影/ 翟超

而在展厅最后,呈现的则是由上海博物馆藏战国晚期(公元前275年—前222年)商鞅方升。该文物全长18.7厘米,容积202.15毫升,重0.7千克,长方形有柄量器,外壁刻有75字铭文,分为商鞅和秦始皇两次所刻。铭文大意讲,秦孝公十八年,大良造商鞅颁布量器的标准容量。上海博物馆也正是以此文物,对夏商周文明作一总结,同时也为即将开启之后的“何以中国”展览——秦代文明,作了独具匠心的预告。