民国大有晋公司盐业经营略论

丁 涛

(南通大学 张謇研究院,江苏 南通 226019)

民国大有晋公司由张謇、张詧兄弟于1913年发起成立。公司最初以发展垦业、废除盐业为宗旨,但在经营过程中,受政府政令和公司财力的影响,盐业一直未被废除,甚至一度扮演着重要角色。关于大有晋公司的盐业经营,学术界虽有论及,但研究还较为薄弱。本文将在已有研究的基础上对该议题进行论述,以期加深对民国时期淮南盐业发展史的认识。

1 废灶兴垦:公司最初的经营理想

两淮海滨是中国古代最重要的产盐区之一,以淮河为界,可将两淮产盐区划分为淮南与淮北两地。两地的制盐方式在清代有所差异,淮南主煎,淮北主晒。煎盐须耗费燃料,晒盐则凭靠日晒蒸发,二者相较,晒盐生产成本远低于煎盐。张謇曾指出:“淮北惟有晒盐,其工本轻于煎盐甚巨,大率一与五六、一与十一二之比例。”[1]201在巨大的成本价差下,淮北盐区日益兴盛,淮南盐区则日益衰落。在淮南盐区凋敝之际,盐区内专用于蓄草煎盐的草荡地过剩,而且随着海岸线东移,草荡地面积日益扩大。因此,开垦草荡地以发展农业,成为淮南盐区改革的趋向。1895年,张謇总办通海团练时,就发现通海海滨有大片荒滩,遂有“筹辟海门滨海荒滩之议”[2]。1901年,张謇在吕四盐场附近划出约十二万亩草荡地,成立通海垦牧公司,试点发展农业。经十余年建设,通海垦牧公司于1912年开始实现盈利。在通海垦牧公司经营成功之后,张謇、张詧兄弟着手筹划大有晋公司。

通州滨海为明清时期的重要产盐区。在明代及清代前期通州辖十个盐场,金沙、余西、余东、余中、吕四为“南五场”,丰利、马塘、掘港、石港、西亭为“北五场”。其中,余西、余东、余中三场与大有晋公司密切相关。1736年(乾隆元年),裁余中场归余西场管辖,原三场变为余东、余西两场[3]115。1912年,余西场归并余东场,并更名余中场,原三场变为余中一场[3]115。清末民初,淮南盐业难以为继,垣商无力经营,遂开始出售垣产。据张詧云:“去冬(1912年冬),余东垣商积丰顺无力经营出售垣产,由鄙人纠合同志三五人,筹款十万元,集此公司,开始购办。”[4]4此后的一两年内,德长厚、裕和祥等盐垣相继归并,公司共计“购地二十七万六千亩”,股本也“增加至五十万元”[5]221。

在淮南盐业凋敝之际,张謇、张詧收购难以为继的盐垣,并非为振兴淮南盐业,而是为在淮南地区废灶兴垦,即废除盐业、发展农业。

辛亥革命后,张謇出任两淮盐政总理,提出全面改革两淮盐业的计划。张謇指出:“有种煎盐及板晒之盐场散布各处,出产不旺,成本甚重。如听其营业,则取缔甚难。彼将以制出之盐多数售之于私贩,而少数售于国家。现在江苏之淮南、松江各场即深中此病……故鄙人之意,场地若系商业,不如由官逐渐收买……官家收买后设法开垦植棉,以消纳此数万户制盐人。”[6]354张謇认为淮南、松江等地的煎盐和板晒盐成本高、出产不旺,建议官方出资收购,废除盐业而兴办农垦。张謇又说:“各场成本不等,成本轻者无论矣,成本重者,当然在淘汰之列。然使强迫取消,则场商与盐户皆有失业之虞,不如由官收回,成本重者可逐渐停止制造,而徐为盐户别筹生计;成本轻者可逐渐扩张,数年而后全国制盐成本之通计,可以逐年减轻,则专卖之价,亦可逐年与之俱轻。”[1]217张謇指出,各盐场制盐成本有所不同,成本高者应淘汰,成本低者应扩张。就两淮盐业而言,淮南产盐成本高,自然在淘汰之列,淮北产盐成本低,应予以扩张。

大有晋公司成立之初的经营宗旨,与张謇的改革计划是一致的。当时各盐场均配有一定面积的随垣荡地,用于蓄草煎盐。张氏兄弟收购各盐垣,其主要目的不在于得到垣灶、鐅盘等产盐设施,而在于收购随垣荡地以发展农业。大有晋公司将经营土地划分为13个区域,其中12个为农垦区,仅保留了一个煎盐区。公司股本共50万元,分配给煎盐的营运资金仅为4万元[4]15。无论从经营面积还是从经营资本角度论,发展农垦都是公司的重中之重。

张謇主张淘汰淮南盐业,却在大有晋公司保留一个煎盐区,乃是迫不得已之举。盐务公署给垣商分配了盐额任务,大有晋公司在收购积丰顺、德长厚、裕和祥等垣商的同时,也承接了他们固有的盐额任务,因此,公司不得不保留煎盐业务。公司章程有言,“本公司遵照盐法办运盐垣为一部分事业,一面即照盐务行政公署命令厘剔亭灶,培植草荡,收握亭荡商有权为目前入手办法。惟将来计草配煎供过于求或盐法有变更时,即应随时渐进,尽力开辟地利,为发展之事业,亦即为股东均享之权利”[4]15,明确指出,把发展盐业作为一部分事业乃“遵照盐法”,并指出发展方向是“尽力开辟地利”,即发展农垦业。

对不得不保留的煎盐业务,大有晋公司曾计划尽快废除。为更快淘汰煎盐业务,公司股东决议在淮北投资滩晒公司,通过在异地产盐的方式,抵补本地所欠盐额。早在1907年,在淮南产不敷销的情形下,两江总督端方就倡导商人在淮北投资建设新盐场,以接济淮南盐额。张謇积极响应号召,发起成立大阜制盐公司,并取得成效。在出任两淮盐政总理后,张謇筹划淮北增产事宜,以扩张低成本盐业,他说:“今就淮北论,计定增铺盐圩百条,已从事测量矣。淮北原有之圩,为同德昌、大阜、公济三家,共五十圩……”[1]238张謇提出,淮北原有盐圩50条,拟再扩增100条。大有晋公司由张氏兄弟创办,张謇的改革思路对公司的经营发展具有指引意义。1914年5月2日,大有晋公司召开股东会议,探讨“淮北移植办法”,张詧提议在淮北设大有晋制盐公司,以滩晒盐抵补本地煎盐之不足,拟铺圩10条,需资本20万,让各股东按股份摊认[4]37。鉴于大阜公司的成功经验,全体股东赞成张詧的提议,只是提出“办法不宜混合,股票亦须另给”[4]37。因此,位于淮北的大有晋制盐公司和位于南通的大有晋公司,虽然名称基本一致,但二者在财务上独立核算、不相混淆。此后,淮北大有晋制盐公司发展顺利,与同德昌、大阜等共同组成历史上著名的“济南场七公司”。

大有晋公司在淮北投资制盐公司,一方面是践行张謇扩张低成本盐业的主张,一方面则是为尽快淘汰公司的煎盐业务。1914年5月17日,大有晋公司召开董事会议,探讨筹办淮北滩晒细则,提议在淮北先铺圩6条,暂交由大阜代管,其主要目的是抵补公司所欠盐额,尽快摆脱“盐引”羁绊,早日实现完全垦殖的目的[4]40。

综上可见,大有晋公司在成立之初,其发展宗旨是废灶兴垦,即淘汰盐业、发展农业。

2 盐垦兼营:公司发展中的现实抉择

大有晋公司的初衷是淘汰盐业、发展农业,但在公司的发展过程中,由于公司财务、政府政令等原因,该初衷从未真正实现,其发展常态是盐垦兼营,而且盐业在其中一直扮演着重要角色。

(1)板晒风波

1915年,大有晋公司出现财务问题。1915年3月4日,董事会报告,公司已欠账14万元,加之所需工程款项,共计所需25万元[4]42。同年6月,股东大会决议借款25万元以维持运营。自此,大有晋公司长期遭受债务困扰,债台越垒越高。在公司财乏之时,盐业尚能带来一笔稳定收入:1915年,盐业“虽因雨水失时,仅产盐二万七千余桶,亦得二千余元之盈余”[4]419;1916年,盐业“盈余银元三千三十九元”[4]444;1917年,“盐业盈余银元一万三千零八十一元”[4]459;1918年,“盐业盈余六千零八十三元”[4]471。在财务陷入困顿之际,公司不得不转向重视盐业带来的收入。

1919年5月13日,大有晋公司召开股东会议,决定添置晒板2万块,每年添加3 000块[4]77。参照同仁泰盐业公司同期板晒盐的产量:1918年,同仁泰公司拥有晒板13 300块,板晒产量为22 600桶[7],每板年产盐约1.7桶。若大有晋公司能够增添2万块晒板,板晒产量可达34 000桶。据统计,大有晋公司在1918年的产量为33 022桶[3]318,若增板成功,可使大有晋公司的产量提升一倍。

在制板之前,公司办事人员先向盐务署提出申请,但在获准之前,就先行制板试晒。盐务署最终驳回了申请,并以晒私盐为由将已制晒板运走,还将晒场器具毁坏。张謇对此非常不满,指出:“该公司于请办时亦既声明此旨,场距城百数十里,办事人以为既经呈明,遂先定板少许,板至先姑试以候批。其不待报而遽试,诚亦不敏于事,惟与私晒则有别。行政官斥其冒昧可也,听官员滥用职权以摧毁之,令受逾万之损失不可也……此次署员毁器运板事,幸早解决,使商民有所措手足。”[6]749-750此事处理结果未见记载,但大有晋公司增产板晒盐的计划以失败告终。

(2)“裁撤”盐业部

1921年,盐务署下令淮南盐区减产,规定“各场煎灶,以现有之数为准,不得加增……其卤质确已淡薄,荒废停煎已越一年而无特别情形者,应即毁消……各场煎灶,遇卤质淡薄,私自移筅,隐匿不报,一经查明,立予铲毁”[8]。盐务署禁止淮南盐场扩产,并令逐步淘汰卤质淡薄的亭灶。因盐务署的要求,加上盐业开始陷入亏损,大有晋公司做出了裁撤盐业部的决定。1921年5月,张詧在公司股东大会上指出:“至盐业,因垦区扩充,递年消减,以致产数日缩。去年春产尚可支持,入秋雨旸不时,盐产复歉,故亏折二千余元。”[4]881920年,大有晋公司盐业已经陷入亏损,当年亏折2 000余元。1921年,盐业收入30 890元,支出36 341元,亏损5 451元[4]506-507。张詧指出:“每年固亏折,今庚益亏至五千余元,若不及早设法维持,危险孰甚。”[4]4981922年,盐业收入27 374元,支出33 229元,亏损5 855元[4]552。在连年亏损之后,公司做出裁撤盐业部的决定。1923年,张詧报告:“盐业已成弩末,不复进行。现经彻底归结,将营运本四万元收回,所有历年亏积及板晒折耗一概开除,藉以结束。”[4]556

然而,大有晋公司只是在名义上宣告裁撤盐业部,在实际运营中,盐业经营依然被保留了下来。在宣告裁撤盐业部后,公司继续收购灶丁所交之盐,只是数量已大幅减少。自1925年后,年收盐量已不足一万桶,与1918年收盐33 000余桶相较,已相差甚远。因产量减少,大有晋所收之盐不再配销扬子四岸,而交由大咸盐栈专销本地食岸。大咸盐栈,即张謇于清末成立的食盐销售公司,垄断南通县、如皋、海门等地区的食盐销售。在销路畅通的情形下,大有晋公司在盐业方面基本不再亏损,甚至保持连年盈利。表1为1924年至1931年大有晋公司食盐产量与盐业盈亏数据。

表1 1924—1931年大有晋公司食盐产量与盐业盈亏额

(3)再陷亏损

1931年,南京国民政府通过新盐法,淮南盐政有所变化,自1932年起,稽核所在淮南实行收盐补贴政策,“每桶盐补贴一元,由公司补贴三角,由政府补贴七角”[5]160。

在政府给予补贴后,灶丁煎盐有利可图,故盐场交盐积极性提高。大有晋公司趁势调整了盐业经营策略。1933年6月,大有晋公司召开会议,指出在政府给予补贴前,公司“每年约收盐七千桶”,由大咸盐栈及垦务方面垫付,以资周转,在政府给予补贴后,公司收盐增加,年“约二万桶”,“最低限度亦在一万五千桶以上”,需要“资本五万七千元”,因大咸盐栈和垦务方面垫付能力有限,故“增加三万七千元运营资本”[4]210-211。

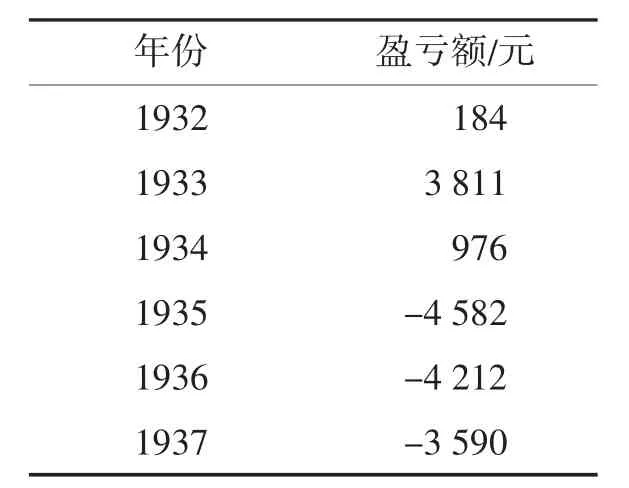

此次调整盐业经营,导致大有晋公司在盐业方面又陷入连年亏损。在调整前几年,大有晋公司所收之盐交由大咸盐栈销售,调整后,所收之盐很快超出大咸盐栈的销售能力,陷入库存严重积压的困境。至1934年底,大有晋公司已积压库存15 000桶,计成本4万余元[4]252,仅靠大咸盐栈在通如地区销售,难以消耗如此大的库存,公司决议与外江区域(江宁、句容等县市)接洽。不过,与外江接洽也没有解决库存问题。1935年,食盐库存积压50 661元[4]634。1936年,食盐库存积压41 025元[4]639。同年,公司报告称:“公司经济困难,盐部尤甚。”[4]259自1932年至1937年,大有晋公司盐业部盈亏如表2。

表2 1932—1937年大有晋公司盐业部盈亏额

由表2可见,自1935年起,大有晋公司的盐业就开始严重亏损,直至抗日战争全面爆发,都未能摆脱亏损局面。据《海门县文史资料·第7辑》(1988年编),抗战爆发后,盐业经营愈加困难,“官方的盐务管理机构都已解体,大有晋公司亦停业外迁”。据当事者回忆口述:“1942年新四军东进前,有杂牌部队陆兆林、陈才福等驻扎于大有晋。由于情况复杂,大有晋公司也搞不下去了,仅留一两名留守人员。1947年还乡团拆大有晋盐业公司的房子,砌了炮楼。”[9]大有晋公司盐业经营至此结束。

3 结 语

大有晋公司的盐业经营,一直在废灶兴垦与盐垦兼营间徘徊。废灶兴垦是其经营理想,盐垦兼营则是其现实抉择。公司理想未能实现,既有政策环境的因素,也有公司自身的因素。

首先,政策环境是阻碍大有晋公司淘汰盐业的主要原因之一。大有晋公司经营正处于国家动荡的时期,政权频繁更迭,缺乏稳定的政策环境。盐税向来为国税大宗,各政权屡次更改盐政,给大有晋公司的盐业经营带来诸多困扰。早在成立之初,大有晋公司就有完全废除盐业的计划,但迫于盐务署的盐额任务而不得不保留煎盐区。在1923年宣告裁撤盐业部后,公司的盐业经营日益凋敝,但因南京国民政府于1932年实行的收盐补贴政策,大有晋公司又决定扩增盐业运营。

其次,大有晋公司自身也有不足之处。资本短缺是大有晋公司的主要问题,也是造成其未能淘汰盐业的重要原因之一。在盐区经营垦务,前期投资巨大而见效迟缓。收购盐垣荡地需要大笔费用,兴建挡潮堤、开挖河道等工程建设也需要大笔费用。盐碱地经一系列措施改良变淡后,才能种植棉花等农作物,逐步收回投资成本。变盐碱地为良田一般需要近十年的时间,因此,在公司经营的最初几年,需要持续大量投资而几乎没有收益,这需要以雄厚的资本力量为支撑。大有晋公司的股本仅50万元,经营土地则多达276 000亩,资金严重短缺。从1915年起,公司就陷入财务危机,靠举债维持运营。此后,债台越垒越高。在财务困顿之际,公司才不得不调整经营策略,从主张废除盐业转向依赖盐业抵补亏耗。