河道水稻生态浮床对水质净化及鱼类物种多样性的影响

王金庆,吕瑞敏,曾兰芳,于海瑞,封佳丽,刘长娥,付子轼

(1.潍坊学院 生物与海洋学院,山东 潍坊 261061;2.上海市农业科学院,上海 201403)

生态浮床是水质净化和水产养殖环境生态调控的重要手段[1],将挺水植物、水生蔬菜、花卉和水稻等移栽到浮床上栽培,吸收养殖水体内因工农业污水排放产生的过多营养,达到净化水质、增加产出、美化环境的目的。生态浮床利用漂浮浮台将陆生植物或挺水植物转移到水面上栽培,不仅能削减富营养水体的氮磷含量,还可增加水体的生境多样性和鱼类适宜栖息地的选择范围。生态浮床具有绿色经济、使用方便、处理高效等优点,成为景观水体生态修复的首选[2]。

当前,生态浮床的设计类型日益多样,应用范围也越来越广泛[3]。浮床可栽培植物种类众多,可分别满足鱼类生长与水体净化的各种需求[4-5]。河道内浮床栽培植物也是鱼类产卵的优良基质,可促进鱼类的繁殖活动、受精卵孵化和鱼苗成活,有利于提高河道内鱼类群落的生物多样性[6-7]。水稻不仅是我国至关重要的粮食作物,而且具有较强的吸收利用水体氮磷养分的能力[8-9]。水稻是少数能够耐受水淹种植的粮食作物之一,具有发达的根系和通气组织,在生态浮床上得到成功应用,成为水环境修复和富营养水体净化良好的栽培作物。

鱼类是水域生态系统的重要组成部分,其物种多样性对提高河道生态系统完整性和水生食物链稳定性起到重要作用[10]。从产卵、孵化、仔稚鱼、幼鱼至成鱼等生活史各阶段鱼类具有不同的环境需求,对水环境变化比较敏感。鱼类群落结构受到河流多种环境因子的共同影响,内河航运干扰鱼类的摄食、生长、迁移等行为,河道坡岸的硬质化影响了栖息地质量和鱼类的多样性[10-11]。长江中下游地区人类工农业生产活动对水生态系统的干扰不断加剧,鱼类等水生生物栖息地被显著改变,对鱼类群落生态产生负面影响[12-13]。刘燕山等[13]研究发现东太湖鱼类个体小型化趋势明显,鱼类多样性水平较低,鱼类群落结构处于中度干扰状态。

为探讨河道中水稻生态浮床区与上下游水体中鱼类物种多样性存在的差异,明确水稻生态浮床在河道中的水质净化效果,分析其鱼类栖息地功能和改善鱼类群落生态的作用,从浮床的上游、浮床区和下游取样,调查鱼类的物种多样性,旨在为扩大生态浮床在养殖实践中的应用范围提供参考。

1 材料和方法

1.1 试验设计

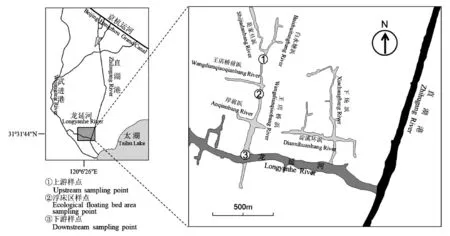

试验地点位于太湖支流直湖港龙延河水系的王店桥浜,上游点位于居民生活区,是家旦浜与白水塘浜的交叉口南侧;下游点位于龙延河与支浜的交叉点,取样点位于31°31’46”~32’10”N,120°6’8”~120°6’14”E(图1)。从2009年7月至10月在河道中设置生态浮床,时间间隔为4个月。7月初采用水域浮床无土种植方法移栽水稻,行株距为20 cm×15cm,移栽后置于河道内培育,水稻栽种到组合泡沫板上,泡沫板长5~10m,宽度1~2m,覆盖率达到30%~50%;10月下旬收获水稻,水稻茎高52.5~77.0cm,穗数为15穗/株,穗长16~20cm,千粒质量26.75g。上游和浮床区河道水量小,流速较慢,下游近龙延河样点水量、流速显著增大。

图1 实验点位置和取样点分布

1.2 采样方法

9月中旬取样调查了浮床周边和上下游的鱼类种类多样性,鱼类采集方法参照王金庆等[14]的组合式河道鱼类取样方法,采用浮丝网、沉丝网、地笼3种方式调查水体上层、中下层和底层鱼类群体分布。浮丝网、沉丝网的长度约为25m,高度为1m,网具的孔径均为3 cm,为单层丝网。地笼长度为5 m,直径25cm,网布孔径为1cm。取样点的鱼类数量,用单位时间捕获努力(CPUE,catch per unit effort)表示,2种丝网放置在河水中2h后收起,地笼在河底部放置1d后收起。采集鱼类样品后,带回实验室鉴定种类,并测量鱼的全长、体质量、生物量。

1.3 测定指标及方法

7月中旬和8月中旬测定河道水质指标。测定的水体理化指标包括总氮(TN)、氨氮(NH3-N)和总磷(TP)含量、高锰酸钾指数(CODMn)、透明度、溶解氧(DO)含量、水深、底泥厚度。用萨斯盘测定水体透明度,用便携式溶氧仪测定水体溶解氧含量。总氮含量采用碱性过硫酸钾氧化紫外分光光度法测定,总磷含量采用钼锑抗分光光度法测定,氨氮含量采用纳氏试剂比色法测定,高锰酸盐指数采用高锰酸钾酸性滴定法测定。

1.4 数据分析及处理

采用Statistica 7.0软件对测定数据进行统计分析,用平均值±标准误表示测定结果。

2 结果与分析

2.1 生态浮床对河道水质的影响

7月份浮床区水体总氮、总磷、氨氮含量和高锰酸钾指数削减效果显著,7月份浮床区水体总氮、总磷、氨氮含量和高锰酸钾指数显著低于上游和下游,8月份浮床区总氮含量和高锰酸钾指数显著低于上游,浮床区总磷含量显著低于下游,氨氮没有显著差异(表1)。8月份水体氨氮含量和高锰酸钾指数显著低于7月份,而总氮含量显著高于7月份。7、8月份水体总氮指标较差,为劣Ⅴ类地表水。总磷指标在Ⅲ~Ⅴ类,浮床区的总磷去除效果明显,达到Ⅲ类地表水标准。氨氮含量介于Ⅳ~Ⅴ类,浮床区净化效果明显,达到Ⅳ类水标准。高锰酸钾指数达到Ⅳ~Ⅴ类水平,8月比7月有较大改善,浮床区7月达到Ⅴ类,8月达到Ⅳ类。

表1 7月和8月生态浮床对河道水质的影响

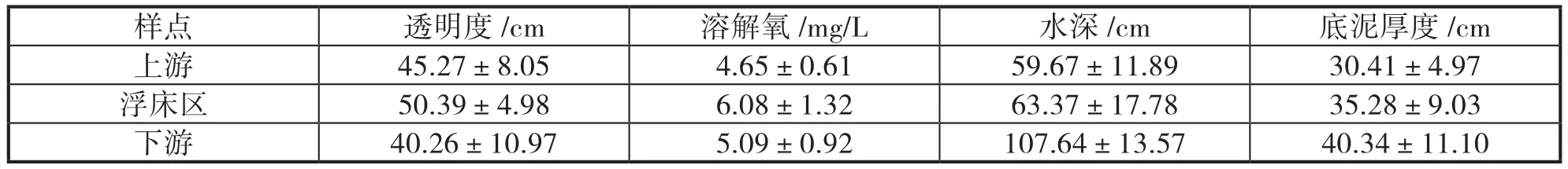

从上游到浮床区再到下游,水深逐步增加,淤泥厚度也有所增加,透明度逐渐降低(表2);而生态浮床区的水深63cm,淤泥厚度35cm,与上下游相比较,水体溶解氧含量升高19.6%~29.8%,水体透明度增加了11.3%~25.2%。浮床区溶解氧含量达到Ⅱ类地表水,下游达到Ⅲ类,上游达到Ⅳ类水。

表2 7月各样点的水体理化指标

2.2 生态浮床对鱼类集群整体特征的影响

2.2.1 鱼类总生物量和总数量

从图2可以看出,不同网具采集特定水层的类群,3种网具采集鱼类生物量的大小顺序为沉丝网>浮丝网>地笼,沉丝网采集的中下层鱼类生物量最高(P<0.05),浮丝网采集上层鱼类数量最低(P<0.05)。鱼类总生物量表现为下游(775.3g)>上游(755.3g)>浮床区(297.8g)。上层鱼类生物量表现为上游>浮床区>下游,中下层鱼类为下游>上游>浮床区,底层鱼类为上游>下游>浮床区。

图2 生态浮床对不同渔具采样鱼类的生物量和数量的影响

从总数量来看,下游(45尾)>上游(21尾)>浮床区(13尾),上层鱼类数量表现为上游>浮床区>下游,中下层鱼类表现为下游>上游>浮床区,底层鱼类则表现为上下游数量接近,而高于浮床区。从不同水层鱼类数量来看,上游以底层鱼类数量最高,浮床区也是底层鱼类数量最高,下游区则是以中下层鱼类数量最高。上游和浮床区属于水流缓慢的支流,底栖鱼类数量更为丰富,而龙延河样点水流速大、水量大,中下层鱼类数量更丰富。浮床区为鱼类及幼鱼提供庇护场所及充足的食物资源,有利于鱼类的栖息、摄食和繁殖。鱼类分布数量受到河道从上游到下游水深和水量梯度增加的影响,生态浮床的鱼类栖息地功能并不明显。

2.2.2 不同取样点鱼类物种组成的差异

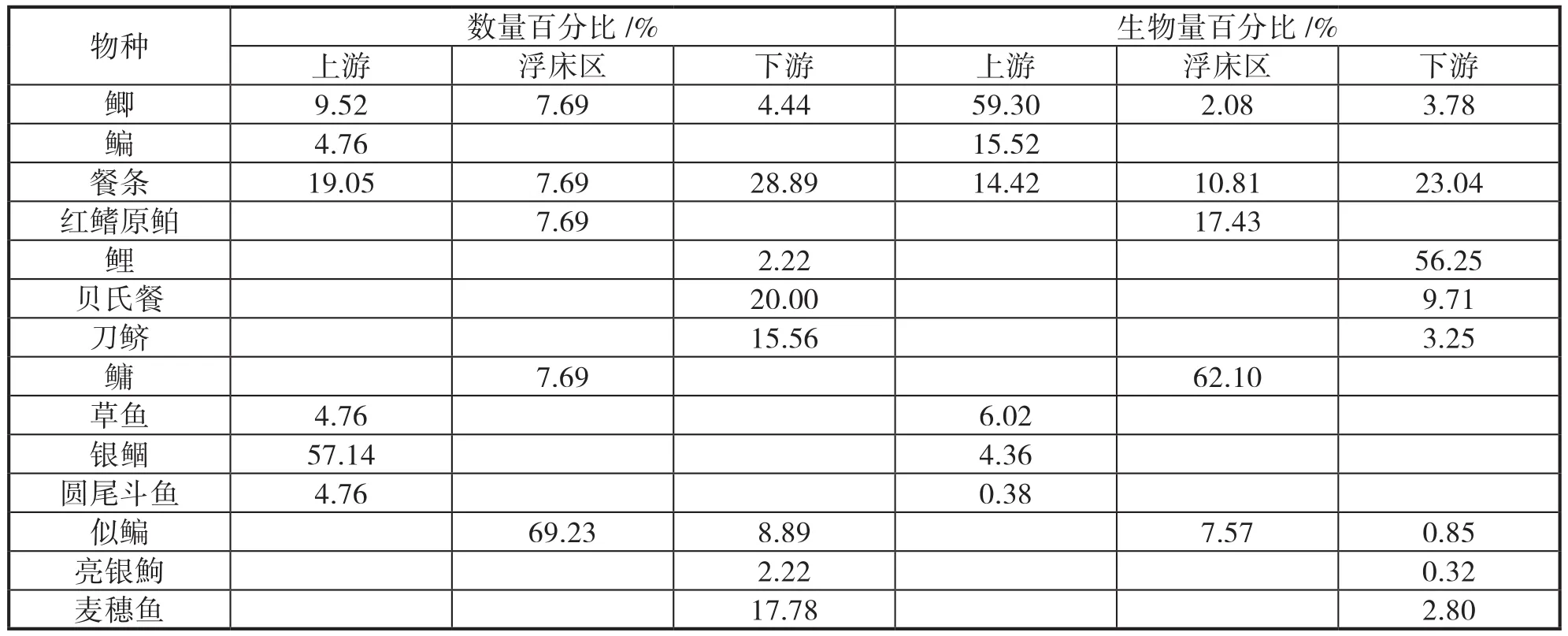

从表3可以看出,上游样点中鱼类数量占比最高的种类有银鲴、餐条、鲫,经计数种类共有6种;浮床区鱼类数量占比从高到低依次为似鳊、鲫、餐条、红鳍原鲌、鳙,经计数种类共有5种;下游龙延河流速大,鱼类种类数量多,鱼类数量最高的种类为餐、贝氏餐、麦穗鱼、刀鲚,经计数种类共有8种。从生物量占比来看,上游鱼种类从高到低依次为鲫、鳊、餐条、草鱼、银鲴、圆尾斗鱼,浮床区则为鳙、红鳍原鲌、餐条、似鳊和鲫,下游生物量占比最高的种类为鲤、餐条、贝氏餐、鲫、刀鲚、麦穗鱼。其中鳙、红鳍原鲌和似鳊是浮床区的特有鱼类。

表3 生态浮床对鱼类数量和生物量百分比的影响

2.3 生态浮床对不同水层鱼类物种组成的影响

2.3.1 上游样点

上层鱼类以鲫、餐条、草鱼为主,采集到鱼类4尾,总质量为153g;浮床区样点鱼类主要为餐条、红鳍原鲌,采集鱼类2尾,总质量为84g;下游样点采集鲫1尾,鱼质量为22g。采用浮丝网采集的鱼类以上游数量最高,浮床区特有鱼类是红鳍原鲌。

2.3.2 采用沉丝网采集中下层鱼类

上游点鱼类主要为餐条、鳊、鲫,采集到4尾,总质量为567g;浮床区样点鱼类主要为鲫、鱅,采集到2尾,总质量为191g,鳙体质量达到185g。下游样点鱼类为餐条、刀鲚、鲤、鲫,其中采集到餐22尾,刀鲚7尾,总数量为31尾,总质量为722g,鲤体质量达到436g。与其他网具相比,沉丝网采集到的鱼类数量最高,其中下游近龙延河样点鱼类数量最高,餐条、刀鲚为主。

2.3.3 采用地笼采集底层鱼类

上游样点为银鲴和斗鱼,采集到13尾,共计质量为36g,以银鲴最为丰富;浮床区采集鱼类均为似鳊,采集数量为9尾,质量为23g;下游区采集到麦穗鱼、似鳊、亮银鮈等鱼类共计13尾,质量为31g,麦穗鱼最为丰富。相对于其他网具,地笼采集鱼类数量较高。

3 结论与讨论

本文分析了生态浮床对水质指标和不同水层鱼类物种组成的影响,明确了生态浮床对改善河道鱼类栖息地质量的重要作用,对制定河道水体生态修复措施有重要的参考价值。

3.1 生态浮床对河道水质指标的影响

水稻作为浮床植物,使生态浮床具有高效的水体净化和改善栖息地质量的功能。岳冬梅等[15]研究水稻种植床的氮磷去除能力和水稻增产能力,经过72d试验生态浮床总氮去除率为40.2%,由植物和床体去除的氮分别占去除总量的61.3%和38.7%,优于本研究7月份总氮降低幅度(19.4%~36.3%)。张海生[16]采用空心菜(Ipomoea aquatica Forsk)作为浮床植物进行水体净化,氨氮含量降低40.1%,与本研究结果接近(34.8%~59.7%);总氮含量降低18.3%,低于本研究降低幅度(19.4%~36.3%);降低总磷含量30.2%,低于本研究7月份降低幅度(51.7%~65.8%),鱼类产量增加3000kg。SUN等[17]研究发现,空心菜(I.aquatica Forsk)浮床对总氮去除率达到75.2%~92.3%,糯米浮床对总氮去除率为78.9%~81.2%,高于本研究对水体总氮含量去除率。

在生态浮床上应用较多的还有其他一些湿生植物,但其水体氮磷去除效果变化较大。TAN等[18]也报道在富营养化水体中浮床种植的粉绿狐尾藻(Myriophyllum.aquaticum)能正常生长,可用作净化富营养化水体的浮床植物。LIU等[19]发现美人蕉(Canna indica)生态浮床可以快速去除富营养化水体中的营养物质,但不能同时快速改善微生物真核生物群落。ZHANG等[20]采用观赏植物银苞芋(Spathiphyllumfloribundum)、天胡荽(Hydrocotyle sibthorpioids)、银边吊兰(Chlorophytum comosum)、圆叶椒草(Peperomia obtusifolia)构建新型生态浮床,其中天胡荽的生长特性和处理效果最好,对氨氮去除率为97.0%,总有机碳的降解效率约为85.0%,高于本研究氨氮去除率最大值59.7%。

生态浮床通过对水质指标的改善,进而对鱼类的栖息、摄食、繁殖等生命活动产生重要影响,刘燕山[13]研究发现,总磷含量、pH值、溶解氧含量等是影响东太湖鱼类群落的主要水质指标。本研究表明生态浮床改善了溶解氧、透明度等水质理化指标和氮、磷营养盐含量。浮床区与上下游相比,水体溶解氧含量升高19.6%~29.8%,水体透明度增加11.3%~25.2%。浮床覆盖率也是决定生态修复效果的一个关键参数,史东杰等[5]研究了不同空心菜(I.aquatica Forsk)生物浮床覆盖率(5%~40%)对锦鲤增重率、生长率的影响,发现覆盖率为10%的生物浮床改善效果最好,比本研究的浮床覆盖率(30%~50%)略低。

在生态浮床栽培时,植物根系密集生长成为各类细菌的优良载体[21],生态浮床根系上分布的微生物种类、数量对浮床的水质净化效果具有决定作用;根系微生物将水中污染物分解成无机物并为植物生长提供营养,而通过收割浮床植物和捕获鱼虾等措施大量去除水中氮磷。

3.2 生态浮床对鱼类集群特征的影响

水稻浮床作为水体中一个较大的生态结构,占据水体表层区域,使该区域中上层鱼群的分布发生改变,生态浮床改善了水质条件和鱼类栖息地质量,浮床下方出现一些特有的种类,如鳙鱼、似鳊、红鳍原鲌等,但未发现浮床区鱼类种群数量的明显增加。下游近龙延河样点水深和流速显著增加,鱼类种类和数量最高,优势鱼类为餐条、麦穗鱼、刀鲚、似鳊、鲤、鲫等。本研究中,鱼类分布数量很大程度上受到从上游到下游河道水深和水量梯度增大的影响。在采样中发现河道上游和浮床区的底层鱼类数量高于中上层,下游区则表现为中下层鱼类数量高于上层和底层鱼类,表明上游和浮床区以小型底栖鱼类居多,而下游区以游速较快的较大个体的鱼类居多。同时,生态浮床影响了河道底层鱼类的种类组成,上游样点底层鱼类为银鲴、斗鱼,下游近龙延河样点是以麦穗鱼为主,而浮床区的底层鱼类均为似鳊。似鳊主要以附生藻类、高等植物的碎片为食;浮床区水稻植物碎屑数量较大,相应的附生藻类和浮游动物数量也增多,因而适于似鳊的栖息和摄食。

鳙作为滤食性鱼类,稀疏的鳃耙间距把较小的浮游生物随水滤去,在河道中主要以浮游动物和大型浮游植物、植物碎屑为食物;浮床区采集到的鳙体质量达到185g,表明在浮床区鳙的食物资源丰富,栖息生长良好;餐条的成鱼主要摄食藻类、高等植物碎片、甲壳动物、昆虫等,在浮床区采集的餐条个体较大。姚东方研究发现,河口芦苇浮床水域可以为中国花鲈(Lateolabrax maculates)幼鱼提供充足的饵料生物,表现出对中国花鲈幼鱼的诱集作用[22]。浮床区既可以为鱼类提供丰富且适合的饵料生物,又可以为鱼类及幼鱼提供庇护场所,这可以解释水稻浮床对红鳍原鲌、鳙和似鳊等鱼类诱集作用。本研究中,浮床区上层鱼类中没有鲫鱼,而在中下层中采集到鲫鱼,很可能水稻根系与浮床结合营造出多种小生境供鱼类栖息,鲫鱼更喜好游到浮床根系下方活动。李卫林等[23]研究海马齿(Sesuvium portulacastrumL.)生态浮床对石斑鱼(Epinephelus lanceolatus)生长的影响,发现海马齿根系具有海草床的生态功能供石斑鱼栖息,随着浮床覆盖率的增加显著促进石斑鱼的摄食效率和生物量提高。

综上,在河道中构建水稻生态浮床水质净化效果显著,有效削减了水体总氮、总磷、氨氮含量和高锰酸钾指数。上游样点共采集到鱼类6种,数量和生物量较高的鱼类为银鲴、餐条、鲫;浮床区共采集到鱼类5种,最高为似鳊、鳙、红鳍原鲌、餐条、鲫;下游近龙延河样点共采集到鱼类8种,数量最高的鱼类为餐条、麦穗鱼、刀鲚、似鳊、鲤、鲫。本研究中鱼类分布数量受到河道从上游到下游水深和水量梯度增加的影响,下游区鱼类数量和生物量均高于上游和浮床区。