新发展格局下城市群空间经济联系研究

——以山东半岛城市群为例

吴 净

(青岛市社会科学院,山东 青岛 266071)

一、引言

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是我国当前及今后一个时期推进经济现代化的重要战略选择。作为我国人口与经济要素集聚的重要战略空间,城市群在带动全国经济效率整体提升、推动现代化建设中具有极其重要的战略价值。构建新发展格局,关键是要畅通经济循环,促进经济要素的自由流动与配置优化,提升经济循环效率。这将从空间治理层面对加强城市分工协作、增强城际经济联系、提升城市间要素流通链接融合发展水平提出了新的要求,成为新发展阶段城市群高质量发展面临的一项关键性课题。

山东半岛城市群覆盖山东全域16市,是我国华东地区重要的城市密集区之一。对内南北连接京津冀、长三角两大城市群,东西贯通黄河流域广阔腹地;对外与日本、朝鲜、韩国隔海相望,连通“一带一路”,是我国参与东北亚区域合作的前沿阵地。在国家由南向北扩大开放、由东向西梯度推移,优化调整流通格局、开放格局、区域格局等发展大局中具有独特而重要的战略地位。中央财经委员会第六次会议强调,在黄河流域生态保护和高质量发展国家战略中,要发挥山东半岛城市群的龙头作用。近年来,山东半岛城市群建设取得显著成就,经济实力较强、集聚人口较多、产业基础较好,但同时也存在着内部结构松散、协作分工不足等一些突出问题,在很大程度上限制了城市群潜力的有效发挥。基于此,本研究依据新发展格局下城市群空间经济联系作用机理,以山东半岛城市群为例进行实证研究,提出针对性政策建议,为我国城市群一体化发展提供重要借鉴。

二、文献综述

国外相关研究起源于早期对区域空间结构的探索。从19世纪初到20世纪40年代,代表性理论有A.Weber(1909)的工业区位论、A. Losch(1940)的市场区位论等。W.J.Reilly(1929)的零售力定律,P.D.Converse(1949)的断裂点模型,以及G.K.Zipf(1946)的引力模型开始了空间联系的数量研究阶段。20世纪50年代后,伴随城市经济的迅猛发展,相关研究不断丰富。F.Perroux(1950)的增长极理论、J.Friedmann(1966)的核心—边缘理论相继出现。城市群产业联系、空间可达性、空间组织形态等方向成为研究重点[1][2][3]。近年来,关注点主要集中在人口流动、运输服务、生态环境等方面。L.A.Sabate等[4]认为城市人口流动受其周边城市的影响。B.Maria等[5]通过对瑞典中部地区城市聚集性进行研究,提出政府加快运输投资将有助于改善城市资源集聚及生产率提升。B.Kristian等[6]以哥本哈根都市圈为研究对象,提出城际交通基础设施对人口流动与城市就业空间重组产生重要影响。S.D.Nicola等[7]以布鲁塞尔首都大区为例对城市群空气污染外部性进行研究,得出社会生态外部性对城市联系有着重要影响的结论。

国内相关研究在20世纪80年代逐渐出现,伴随国内城市化加速推进,2000年后研究进入快速发展阶段。学者们主要以长三角、珠三角、京津冀等发展较为成熟的城市群为研究对象,探讨城市空间经济联系现状、特征、作用途径和影响因素等[8][9][10]。近年来,国内学者主要围绕交通设施、网络结构、技术影响、空间流等方面展开研究。郝凤霞等[11]通过构建空间杜宾模型,以长三角城市群23个主要城市为研究对象,实证检验了交通基础设施对经济聚集的影响。陈小宁等[12]以黄河流域中上游四大城市群为研究区域,运用引力模型和社会网络分析等方法, 从中心性、网络密度和凝聚子群3个方面对各城市群网络结构进行分析。钟小斌[13]以湖北省地级市为实证研究对象,分析高新技术产业对城市间经济联系紧密度影响的途径。

总体来看,现有文献虽然相对丰富,但涉及新发展格局下城市空间经济联系的研究尚处于空白,对引力模型的应用难以适应新形势下多元化的要素流动实际。因此,在借鉴现有理论基础上,积极构建适应新发展格局要求的城市群空间经济联系理论框架,是本研究的切入点。

三、运行机理与模型构建

(一)运行机理

城市群由一定区域范围内的众多城市组成,城市之间经济功能互补,交通便捷可达,各城市之间通过经济要素的交织流动不断增强经济联系,推动城市群实现资源优化配置,形成互利共赢的生产关系。联系强度的大小反映着城市群相互协作能力的大小,以及城市群整体的发展水平。

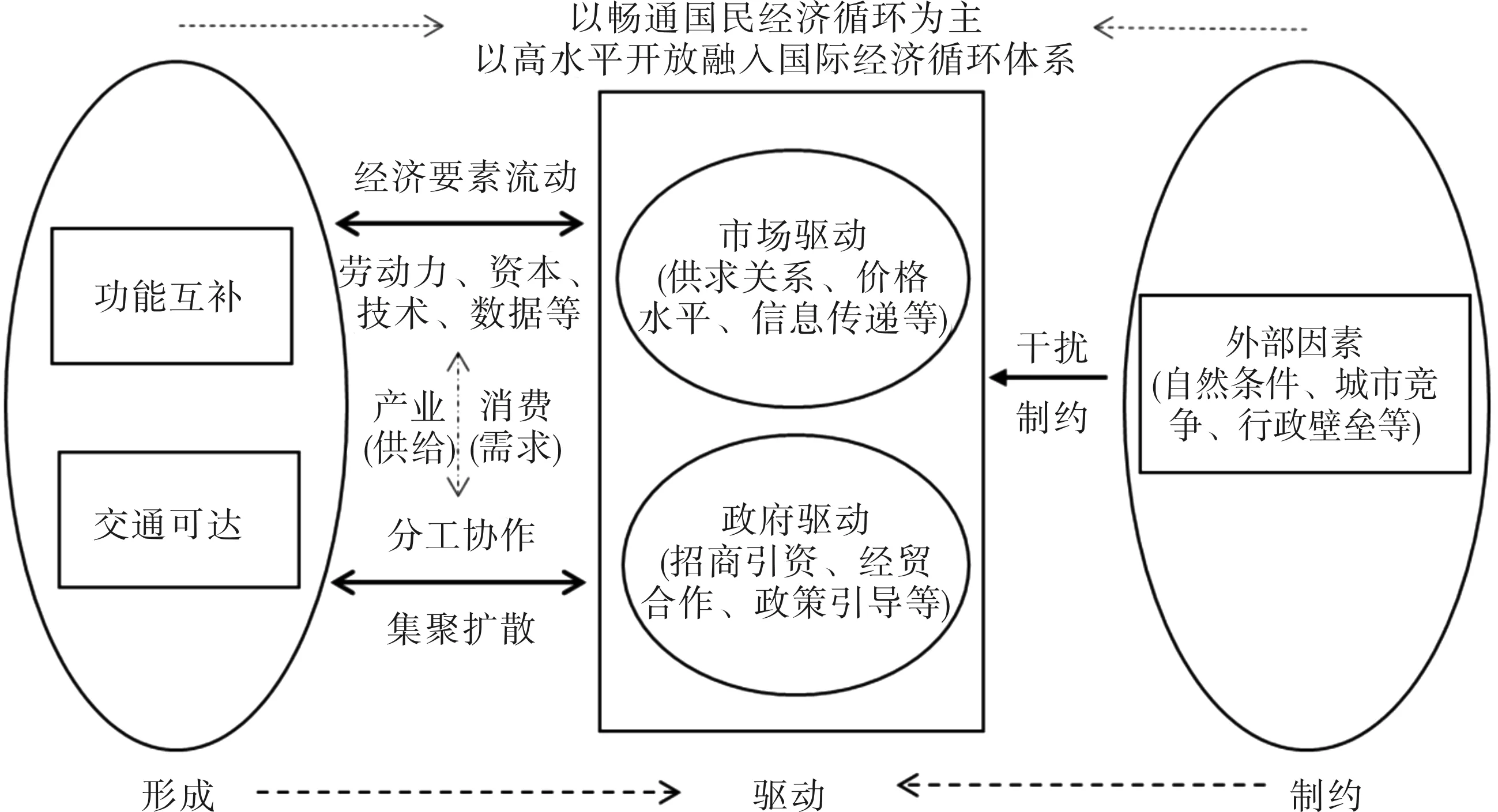

新发展格局下,城市群空间经济联系应遵循大国经济发展规律,依托自身产业基础和强大消费市场,以畅通国民经济循环为主体,并积极以更高水平的开放融入国际经济循环体系,通过市场驱动和政府驱动,促进经济要素在各城市间的自由流动、分工协作、协同发展,来实现超越单个城市的规模效应与集聚效应,率先形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平的动态平衡,提升经济循环质量和发展水平,更好发挥城市群人口聚集、产业集聚、创新发展、对外开放等平台功能,进而辐射和带动全国经济效率整体提升,推进经济现代化进程(见图1)。

图1 新发展格局下城市群空间经济联系运行机理

(二)模型构建

1.修正的引力模型

引力模型是根据牛顿万有引力定律和空间临近效应推导出来,起源较早并被广泛应用的测度空间经济联系强度的计量模型,具有可操作性,也易于改进。公式如下:

(3.1)

式(3.1)中,Iij表示两城市之间的经济联系强度,Qi、Qj分别为城市i和城市j的城市质量,Dij为城市i和城市j之间的距离,k为引力常数,b为距离摩擦指数。一般地,k=1,b=2。

(1)对城市质量Q的修正

引力模型中对城市质量的衡量,应充分考虑新发展格局下城市空间经济联系机理,以及经济要素的流动性。因此,遵循综合性、简明性、合理性、引导性原则,城市质量的评价指标体系选取如下(见表1)。公式如下:

(3.2)

表1 “城市质量”评价指标体系

(2)对城市距离D的修正

现有文献对城市距离的衡量主要包括三种方式:城市间的空间直线距离、交通里程和交通时间。本研究认为,从交通可达性视角出发,城市距离本质上应当体现两个城市之间的交通成本,既包括时间成本,也包括货币成本。由此,本研究从交通时间和交通费用两个维度对城市距离进行衡量测算。公式如下:

(3.3)

式(3.3)中,Dij表示两城市之间的城市距离;Th、Ch分别为两城市间通过公路方式(国道和省道等)所花费的交通时间和交通费用;Tr、Cr分别为两城市间通过铁路方式所花费的交通时间和交通费用;α、β分别为公路运输和铁路运输的运送量权重,公式见(3.4):

(3.4)

因港口和机场主要用于城市与城市群以外的区域进行经济往来,而不是城市群内部经济联系的主要交通方式,模型将此忽略不计。

2.隶属度模型

隶属度模型一般用来衡量一个城市对周边城市的吸引辐射能力,反映该城市在城市群中的主要经济联系方向。

(3.5)

式(3.5)中,Fij为城市i对城市j的经济隶属度,Iij为两城市之间的经济联系强度,n为城市群内其他城市的数量。

四、实证分析

(一)研究对象

山东半岛城市群是我国北方重要的开放门户,2020年地区生产总值73129亿元,约占全国GDP总量的6.39%;常住总人口10152.75万人,约为全国总人口的 7.19%;面积15.80万平方公里,约占全国国土总面积的 1.65%。山东半岛城市群坚持新发展理念,提出到2025年在服务和融入新发展格局上走在前列,建成更具竞争力的现代化国际化城市群;到2035年跻身世界级城市群行列。

(二)数据测算

1.经济联系强度

(1)城市质量

为了避免城市质量不同量纲的影响,本研究采用极差法对指标原始数据进行标准化处理,公式如下:

(3.6)

城市质量指标体系原始数据来源于《山东统计年鉴2021》,依据公式(3.6)将原始数据标准化后,使用主成分分析法对指标进行权重计算。采用SPSS23.0软件运行结果,可知参与分析的样本KMO检验值为0.799,Bartlett球形检验的显著概率为0.000(见表2),由此认为城市质量指标体系所选择的12个指标适合进行主成分分析,通过计算得出各指标权重值(见表1)。然后再根据公式(3.2)计算城市质量(见表3)。

表2 KMO和巴特利特检验

表3 2020年山东半岛城市群城市质量及各城市经济联系总强度

(2)城市距离

交通费用包括客运和货运两种方式。从货运方式来看,不管是公路运输还是铁路运输,由于不同货物运输费用相差较大,具体查询比较困难,并且山东半岛城市群城市间采用铁路方式的货运量不到总货运量的2.5%,因此本研究采用客运费用来衡量交通货币成本。铁路运输中,优先选择高铁作为交通方式,并以高铁二等座票价作为交通费用;若无高铁,则选用普快方式,并以硬座票价作为交通费用;若无铁路运输,则仅考虑公路运输方式。交通时间的测算,铁路交通时间以我国铁道部现行铁路运行时刻表为准;公路运输时间以高德地图软件提供的数据为准。查阅《山东统计年鉴2021》,以及山东联网售票官方网站、中国铁路12306官网、高德地图软件,根据(3.4)计算得出公路、铁路运输的运送量权重分别为0.92、0.08;再依据公式(3.3)计算山东半岛城市群城市距离(因篇幅有限未展示)。

(3)联系强度

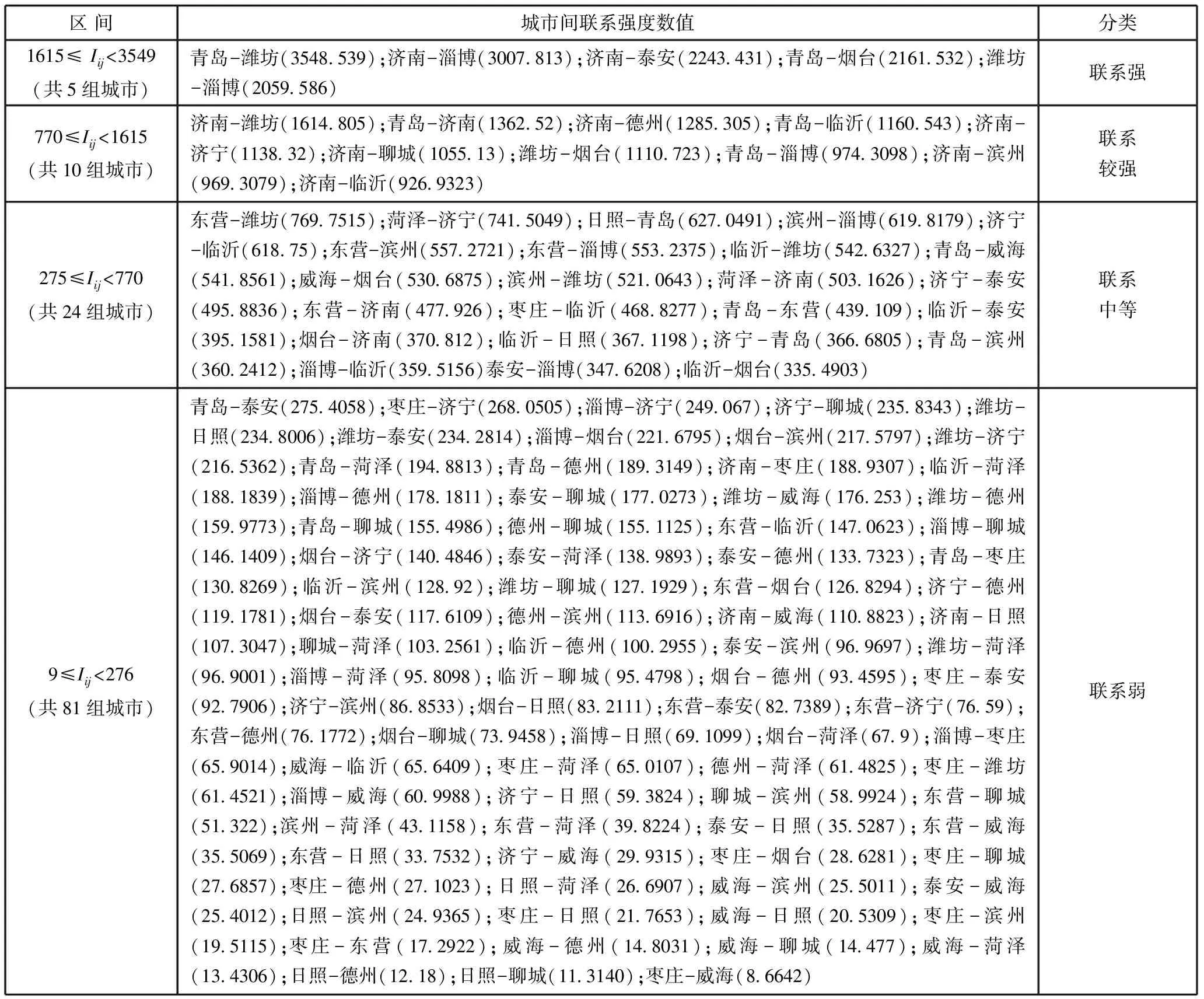

根据上述计算得到的城市质量和城市距离,运用公式(3.1)计算得出2020年山东半岛城市群各城市的联系总强度及其在城市群内经济联系强度占比(见表3)和城市间联系强度分类(见表4)。

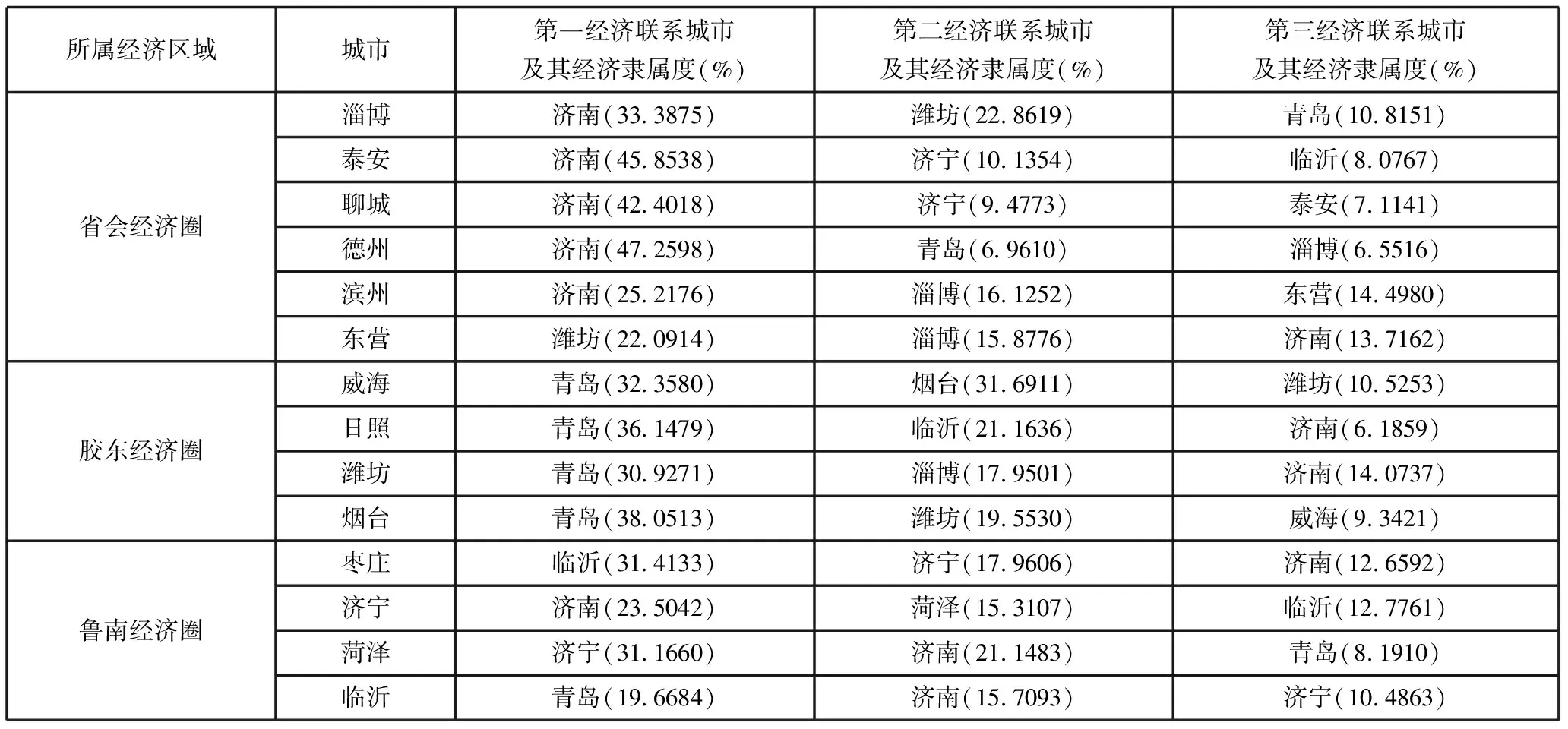

2.经济联系隶属度

根据公式(3.5),计算出山东半岛城市群各城市的主要经济联系方向(见表5)。

(三)结果分析

1.适应新发展格局的城市质量总体发展水平不高,核心城市作用发挥不足

2020年山东半岛城市群城市质量均值为278.66,仅有青岛、济南、烟台、潍坊、临沂5个城市高于平均值。其中,青岛城市质量排名第1位,在供给能力、市场容量、城市化水平、对外开放水平、政府实力、企业信息化程度、通信设施建设水平、潜在吸引力等多方面领先;济南在金融资源配置方面较具优势;临沂在人口数量、市场能力、流通能力等方面表现比较突出。从各城市对山东半岛城市群经济联系贡献度来看,济南和青岛发挥着支撑作用,各自的经济联系总强度分列第1、第2位,分别是整个城市群平均经济联系强度的2.06倍和1.67倍,占城市群经济联系总强度比重分别为17.17%、13.96%;但是,与排名第3、第4位的潍坊(12.82%)、淄博(10.70%)相比,济南、青岛并未形成绝对优势,核心城市作用尚未发挥。

2.整体空间经济联系较为松散,分布形态呈现显著地域特征

山东半岛城市群经济联系强、较强、中等、弱的城市组占比分别为4.17%、8.33%、20%、67.5%,仍处于起步发展阶段。经济联系较强以上的城市组共15组,以12.5%的城市组数量占比贡献了整个城市群51.17%的经济联系强度,是山东半岛城市群空间经济联系的支撑力量(见图2)。其中,强联系共5组,贡献了24.5%的联系强度,从空间分布看形成了东西走向的大“V”字单一走廊。较强联系组共10组,贡献了25.93%的联系强度,主要是围绕济南、青岛形成的放射状空间分布,尚未形成多支点的网络状空间经济联系结构。中等强度联系共24组,贡献了26.67%的联系强度,可分为两类:第一类是与济南、青岛这两大核心城市产生中等强度经济联系;第二类是空间距离较近或交通相对方便的城市组。弱强度联系共81组,贡献了22.9%的联系强度,主要包括两类:一类是空间距离较大或交通相对不便的城市组;另一类是城市自身实力相对较弱,虽然具有一定的经济联系潜力,但多处于独立发展阶段,这是山东半岛城市群一体化发展必须补齐的短板。

表4 2020年山东半岛城市群城市间经济联系强度分类

表5 山东半岛城市群经济联系隶属度

图2 2020年山东半岛城市群空间经济联系地域分布图(注:此图基于山东省自然资源厅标准地图服务系统的标准地图(审图号:鲁SG(2020)019号) 绘制,底图无修改)

3.空间经济联系方向指向性特点明显,三大经济圈一体化发展水平各异

从经济联系隶属度来看,山东半岛城市群大体形成了三大经济圈,与当前山东省的区域协调发展布局基本吻合,并且城市间的经济联系方向与交通设施路线也基本一致。从省会经济圈7个城市来看,淄博、泰安、聊城、德州是济南的核心腹地,滨州、东营与济南的经济联系仍需要提高。从胶东经济圈5个城市来看,彼此间经济联系相对活跃,虽然威海、日照、潍坊、烟台的第一经济联系城市均是青岛,但隶属度相对偏低,核心城市辐射能力有待提升。从鲁南经济圈4个城市来看,第一经济联系城市并不集中,联系方向主要指向济南、青岛两市,其次是相邻城市。

五、结论与建议

在对新发展格局下城市群空间经济联系运行机理分析的基础上,构建城市质量衡量指标体系,然后运用修正的引力模型和隶属度模型,以山东半岛城市群为例进行实证分析。研究发现:(1)供给能力、市场能力、人口吸引力、金融能力和流通能力等均是影响城市对外经济联系的重要因素。(2)山东半岛城市群经济发展不平衡,各城市经济联系总强度差异较大,济南、青岛优势明显,但核心作用发挥不足。城市群整体空间经济联系较为松散,经济联系较强的区域呈现放射状地域分布形态。经济联系方向呈现核心城市指向性、地域相邻指向性特点,并与交通设施路线基本一致。

基于上述研究结论,提出以下建议:第一,坚持智能化、网络化原则,统筹推进信息、交通等跨城市基础设施建设,构建智能绿色、高效便捷的基础设施体系,提升基础设施互联互通水平。第二,强化政府驱动和市场驱动,以现代交通为纽带强化要素集聚,优化协同发展空间布局,提升城市间产业有效融合与价值提升,打造高质量发展黄金通道。第三,打造以核心城市为圆点的产业链、金融链、流通链、人才链、创新链、服务链体系,强化核心城市引领与辐射功能。